Решение уравнений Максвелла для цилиндрической волны в вакууме

Автор: Хмельник С.И.

Журнал: Доклады независимых авторов @dna-izdatelstwo

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 53, 2021 года.

Бесплатный доступ

Доказывается, как следствие решения уравнений Максвелла, что теоретически возможны цилиндрические волны различного радиуса и различной частоты, несущие поток электромагнитной энергии различной величины. Остается открытым вопрос, существуют ли естественные процессы, создающие такие волны.

Короткий адрес: https://sciup.org/148323956

IDR: 148323956

Текст научной статьи Решение уравнений Максвелла для цилиндрической волны в вакууме

В [1] «рассматривается цилиндрически симметричная волновая функция lp(p, t) , где p = (%2 + у2)1 / 2 - стандартная цилиндрическая координата. Предполагая, что эта функция удовлетворяет трехмерному волновому уравнению, которое можно переписать в виде

-

5^ .,2 9 2 P 1дф

at2 l ap2 + pdp)’ ( )

можно показать, что синусоидальная цилиндрическая волна с фазовым углом ф , волновым числом к и угловой частотой to = kv имеет приближенную волновую функцию

ip(p, t) « ^Op-1/2cos(tot — kp — ф) (539)

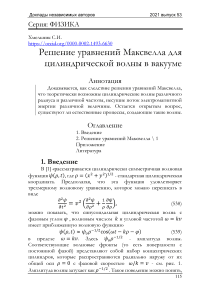

в пределе to = kv . Здесь lpop-1/2 - амплитуда волны. Соответствующие волновые фронты (то есть поверхности с постоянной фазой) представляют собой набор концентрических цилиндров, которые распространяются радиально наружу от их общей оси p = 0 с фазовой скоростью to/к = V - см. рис. 1. Амплитуда волны затухает как p-1/2 . Такое поведение можно понять, 115

как следствие сохранения энергии, согласно которому мощность, протекающая через различные поверхности Акр = const. (Площади таких поверхностей масштабируются как Акр . Более того, мощность, протекающая через них, пропорциональна ф 2 Аф2 , потому что поток энергии, связанный с волной, обычно пропорционален ф2 , и направлена перпендикулярно волновым фронтам.) Цилиндрическая волна, указанная в выражении (539), такова, что генерируется однородным линейным источником, расположенным в точке р = 0 - см. рис. 1.»

Рис. 1.

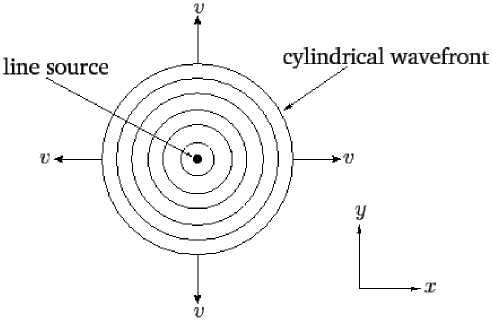

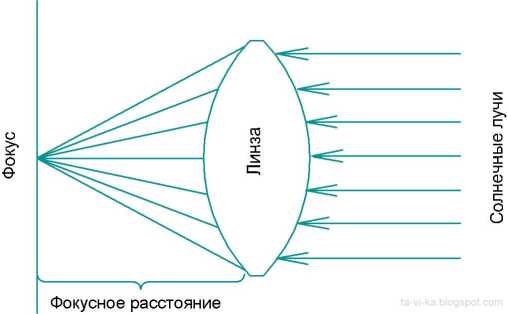

Странно, что автор назвал такие волны цилиндрическими. Следовало бы назвать их коническими, т.к. в них волновые фронты -набор концентрических цилиндров, которые распространяются радиально наружу, еще и распространяются вдоль оси: раньше возникшие фронты продолжают расширяться в то время, как возникающие цилиндры начинают расширятся . Оправданием могло бы служить то, что действительно цилиндрические волны, в которых эти цилиндры сохраняют свой радиус, не существуют в природе. Но посмотрите на увеличительное стекло, которым мальчик в полдень разводит огонь — см. рис. 2. Солнечный луч, который входим в лупу, очевидно является цилиндрической волной. Другой пример — лупа Френеля, создающая цилиндрическую волну на выходе — см. рис. 3 из [3]. Известны также цилиндрические линзы, особенность которых — наличие оси, в направлении которой оптическое действие не проявляется [2].

Таким образом, цилиндрические волны , (впрочем, также, как и конические) не могут быть представлены волновой функцией .

Поэтому рассмотрим новую функцию, описывающую цилиндрические волны и являющуюся решением уравнений Максвелла.

Рис. 2.

Рис. 3.

Далее будет доказано, что для системы уравнений Максвелла существует решение, описывающее цилиндрическую волну в вакууме. Это решение сохраняет постоянство потока энергии в такой волне и форму этой волны.

2. Решение уравнений Максвелла

Рассмотрим систему уравнений Максвелла для вакуума, которая

|

функции в |

следующем виде: Hr . _ Hr (г) • co , ( 9) Н ф ._ Hv (Г • si , (10) H z ._ H z (г • si , (11) Er ._ Er (г) • si , (12) Е ф ._ Ev (г) • co , (13) |

E z . = Ez (r) • co ,

где co = cos( аф + xz + tot), (15)

si = sin( аф + xz + tot) , (16)

и a, X,to - некоторые константы, а функции вида E p (r) являются функциями одного аргумента г . Первоочередная задача состоит в том, чтобы найти решение, в котором поток энергии остается постоянным во времени. Найдем те условия, при которых функции (13-18) удовлетворяют этому требованию.

Известно, что плотность потока электромагнитной энергии -вектор Пойнтинга

5 = тЕ х H , (17)

где

Т = с/4тт . (18)

В цилиндрических координатах г, ф, z плотность потока электромагнитной энергии имеет три компоненты Sr , S ф , Sz ,

|

S = S z = n(E r Hv - |

E p H) |

(20) |

||

|

или, с |

учетом (9-16), S = Sz |

= v(E r Hv si2 |

- EpHr co2). |

(21) |

|

Если |

ErHv = |

= -E(pH r , |

(22) |

|

|

то |

S = Sz |

= TE r H p . |

(23) |

|

Из (23) с учетом (2) найдем полный поток энергии через сечение волны

|

S z = ^^ H rp lE r H p dr^a») (24) |

|

|

или |

S z = VolE r H p -r^dr) . (25) |

Этот интеграл не зависит от времени. Следовательно, при выполнении условия (22) поток энергии электромагнитной волны является постояным во времени.

Следующая задача состоит в том, чтобы найти вид функций

Er , Н ф , Е ф , Нг , удовлетворяющих системе уравнений (1-8) и условию

(22). Перед поиском решений надо отметить, что уравнения Максвелла могут иметь множество решений (как любая система дифференциальных уравнений в частных производных). Некоторые из этих решений нарушают очевидные физические требования, в частности, выполнение закона сохранения энергии. Например, известное решение в виде волновой функции, как известно нарушает этот (в этом решение он сохраняется лишь в среднем во времени, что противоречит самому духу этого закона). Автором найдено решение (см. приложение), в котором соблюдаются известные физические требования. Оно имеет следующий вид:

Er (r) = Ara+lS exp(—8r), (26)

Е ф (r) = E r (r), (27)

H r (r) = -^ ^ E r (r), (28) Н ф (r) = J | E r (r), (29) X = 7V3" (30) 8 > 0, (31)

где A, a, 8 - некоторые константы. Правильность решения можно проверить подстановкой.

В этом решении условие (22) выполняется. Действительно, подставляя (26) в (22), получаем:

ЕгНф = -ЕфНг = A 2 J ^ r2“-2':' exp(-28r). (32)

При этом (25) принимает вид:

R

Sz = 2f ^ЕгНф •r^dr) =

• r 2a+2' exp(—28r) •r • dr | = A2- — f V(a,8)dr ) 21 "0

или

Sz = A2

c- Ez(a, 8, R), 2 др

где

У(а, т9) = (r2a+2l9+1exp(—2?9r)), Z(a, 0, R) = /0КУ(а, i9)dr.

Из формулы (26) следует, что радиус цилиндрической волны можно найти из предположения, что радиус волны кончается там, где exp(-?9r) достаточно мало, т.е. равно достаточно малой величине 5. При этом exp(—d R) = 5(36)

или

R «ln-^f2.

Например, при ?9 = 0.46 радиус волны с точностью 1% ln(0.01)

R «-----« 10 sm.(38)

-0.46

Итак, при данном а и ?9 могут быть найдены все параметры воны, включая ее радиус. Следует подчеркнуть, что полученное решение определяет лишь пару значений {а, т? } , но не дает какого-либо соотношения между ними .

Рассмотрим вопрос об определении константы а при данном радиусе R волны или при данном параметре 19 (что, как следует из (37), одно и тоже).

В различных областях физики известны принципы минимума энергии, заключающиеся в том, что система, у которой есть свобода в выборе состояния, приходит в то состояние, при котором минимизируется ее суммарная энергия. Известны, например, принцип, сформулированный Гиббсом, - принцип минимума внутренней энергии; принцип минимума энергии электронов на атомных орбиталях; принцип минимума общей потенциальной энергии деформирующегося тела; найденный Максвеллом принцип минимума тепловых потерь в резистивных цепях.

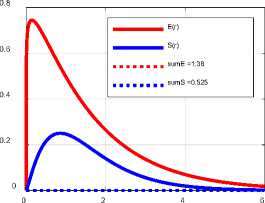

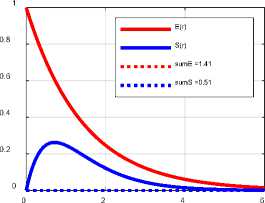

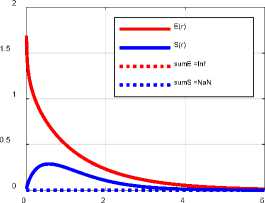

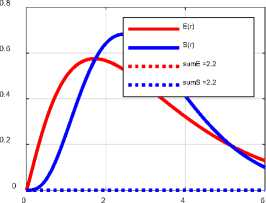

Мы предлагаем для решения данной задачи использовать принцип минимума потока электромагнитной энергии в электромагнитной волне данного радиуса . Для этого необходимо и достаточно найти минимум величины Z(a, ?9, R) при данном 19 . На рис. 4 показаны для иллюстрации функции

ET(r) = ra+5exp(-?9r), (см. 26)

У(а, т9) = ^r2a+2l9+1exp(—2?9r)^. (см. 34)

Вычислены также суммы SrEr (г, 0) , Z(a, 0, R') ~SrV(a, 0) и радиус R по (37). Все эти функции и числа определены при данном 0 = 0.7 и различных значениях а . Видно, что сумма Z(a, 0, R") принимает минимальное значение при а = -0 .

alfa=-0.6, d=0.7 SpirArh7

alfa=-0.7, d=0.7, R=4.4 Fig. 4

alfa=-0.8, d=0.7

alfa=0.5, d=0.7

Таким образом, в результате минимизации функции Z(a, 0, R) по переменной а мы находим минимум этой функции. При этом вычисляется также оптимальное значение

а = —0, при котором yCl + 0 — 1

Er (г = 0) = 1.

Это означает, что мы вычисляем

Er(г) +- > ЕГ1т(г) = Дехр(—0г),

Z(a,0,R) ^-^Zzim(a,0,R) = 0.5R2exp(—20R).

Решение (26-31) существует при любом г , что может быть проверено непосредственной подстановкой решения в уравнения Максвелла. Существует, однако, особый случай, когда 122

a + 8 = 0

и подстановка не дает удовлетворительного результата. Однако при

{a + 8 ^ 0} такая проверка выполняется успешно. Поэтому можно утверждать, что при условии (33) напряженность

Ёт (r) = Aexp(-8r), а это именно то значение, которое найдено при оптимизации - см. (42).

Таким образом, можно утверждать, что существует цилиндрическая волна, в которой напряженность Ёг (r) определяется по (35). Такая волна может возникнуть при одном из двух условий:

-

1. если определен параметр 8 , по которому в результате природной минимизации определяется параметр a;

-

2. если определен параметр а , по которому в результате природной минимизации определяется параметр 8 .

Таким образом, теоретически возможны цилиндрические волны различного радиуса и различной частоты, несущие поток электромагнитной энергии различной величины. Остается открытым вопрос, существуют ли естественные процессы, создающие такие волны.

Итак, цилиндрическая волна описывается следующими уравнениями:

Ёт (r) = Л • exp(ar), (46, 39)

Еф (r) = Ёт (r),

Н (r) = —^Л (r),(28)

Н^ (r) = ^Ёг (r),(29)

X =(30)

Sz = A^^J^r • exp(2ar)dr, (33, 34, 35, 39)

a < 0. (31, 39)

Приложение

Рассмотрим уравнения (2.1-2.16). Непосредственной подстановкой можно убедиться, что функции (2.9-2.14) преобразуют систему уравнений (2.1-2.8) с четырьмя аргументами r, р, z,t в

|

систему уравнений с одним аргументом г и функциями H(г). Е (г) : |

неизвестными |

|

- Е - + ^- i H ^ a-^ = 0 , |

(1) |

|

--r-Eza + ЕфХ-^Нт = 0, |

(2) |

|

^X"^+^ = 0. |

(3) |

|

-Еф (г)+ ^^- - Era + — Hz = 0. - фк у dr - ' с |

(4) |

|

- H r + d- + - H , a— xH = 0 , |

(5) |

|

- - •H z a-xH ^ -^E - =0 , |

(б) |

|

-ХЕТ + ~ + —Еф = 0 , Л l dr с ф |

(7) |

|

1H.P + ^--.Hra + — Ez = 0 . - ф dr - ' с |

(8) |

|

Функции из (2.9-2.14) определим в следующем виде: |

|

|

Hr (г) = Er(г) • г • ехр(—Аг). |

( 9) |

|

Ег (г) = er (г) • г • ехр(—Аг). |

(10) |

|

А > 0. |

(11) |

|

где E(г). e (г) - некоторые функции координаты г . Заметим, что |

|

|

J r r = ехр(—Аг)(е - г + (1 — Аг)ег ) , |

(12) |

|

(rr()+ dr ) ) = ех Р ( ^(^ + е- г |

— Аег + er) = |

|

ехр(—Аг)(е - г — (А — 2)er). |

v (13) |

|

Используя затем формулы (9-11), преобразуем формулы (1-4) в формулы (14-17) и, сокращая множитель ехр(—Аг). :получим: |

|

|

—(А — 2)e - + в - г — ae , — х^ = 0 , |

(14) |

|

—ae z + хгеф —^гЕ - = 0. |

(15) |

|

Xe - г — e Z г—e z (1 — Аг) — у rE , = 0. |

(1б) |

|

—(А — 2)e , + е , г — aer — ~—гEZ = 0. |

(1б) |

|

Аналогично преобразуем формулы (5-8) в формулы (18-21): |

|

|

—(А — 2) h r + Er г + a h ф + x^z = 0 , |

(18) |

|

^ E z — XE , — ye - = 0 , |

(19) |

|

—XE - — E z —E z ( 1 — Аг) + ye , = 0 , |

(20) |

|

—(А — 2)E(y + E(z)г— |

(21) |

|

Предположим, что существует такой коэффициент к , |

что |

|

Er = ker , |

(22) |

|

Доклады независимых авторов 2021 выпуск 53 |

|

|

hq keq , |

(23) |

|

hz = -kez. |

(24) |

|

Выполним замену переменных по (22-24) в уравнениях перепишем их: |

(14-21) и |

|

- ( д - 2)ег + e r г - аеф - /^ = 0 , |

(25) |

|

-ae z + /г e q - ^rkeT = 0, |

(26) |

|

/етг - e Z г-e z (1 - дг) - ^rke q = 0, |

(27) |

|

-( д - 2)eq + e ) г - aer - ^^ rkez = 0. |

(28) |

|

-(д - 2)ker - ke Z г - akeq - /гhz = 0 , |

(29) |

|

- ^ k e z + /^e q -^e r = 0 , |

(30) |

|

-/ker + ke z +kez (1 - дг) + ^eq) = 0 , |

(31) |

|

+(д - 2)keq - ke ) г+a ker + £7 ez = 0 . |

(32) |

|

Заметим, что уравнения (26) и (30) совпадают при |

|

|

£7 /лмк |

(33) |

|

kc = c . |

|

|

Следовательно, |

|

|

k =Л. |

(34) |

Заметим еще, что уравнения (27) и (31) и уравнения (28) и (32) также совпадают при условии (33). Наконец, уравнения (25) и (29) совпадают. Таким образом, уравнения (29-32) могут быть исключены из системы уравнений. Оставшиеся 4 уравнения (25-28) являются системой дифференциальных уравнений с 3-мя неизвестными

Будем решать систему уравнений (25-28) в предположении, что

|

Hz . = 0, Ez . = 0. |

(35) (36) |

|

Тогда и |

|

|

hz . = 0, |

(37) |

|

ez . = 0. |

(38) |

|

При этом уравнения (25-28) примут вид: |

|

|

(2 - д)er + e'rг - aeq = 0 , |

(39) |

|

/т-e q -k^e r = 0, |

(40) |

|

Xe r г - k ^Cг гe q = 0, |

(41) |

|

(2 - д)eq + e ) г - aer = 0. |

(42) |

Из (39, 42) следует

Итак, мы нашли функции (2.26-2.31).

Список литературы Решение уравнений Максвелла для цилиндрической волны в вакууме

- Richard Fitzpatrick, Professor of Physics, Oscillations and Waves, http://farside.ph.utexas.edu/teaching/315/Waves/Waveshtml.html. Цилиндрические волны, http://farside.ph.utexas.edu/teaching/315/Waves/node47.html

- Цилиндрические линзы: основные характеристики и применение, https://in-science.ru/library/article_post/cilindricheskie-linzy

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Fresnel_lighthouse_lens_diagram.png

- Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. Lulu Inc., ID 18555552, ISBN 978-1-329-96074-9, https://doi.org/10.5281/zenodo.4584868