Решение задачи стабилизации трехсекторной модели отрасли

Автор: Джусупов Арыстан Айткужаевич, Калимолдаев Максат Нурадилович, Мурзабеков Заинелхриет Нугманович, Малишевский Евгений Витальевич

Журнал: Проблемы информатики @problem-info

Рубрика: Теоретическая информатика

Статья в выпуске: 1 (9), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена математическая модель трехсекторной экономики. Для неподвижных точек трехсектор- ной модели построено отображение сопряжений. Предложен конструктивный метод исследования ди- намики нелинейной системы в окрестности положения равновесия путем преобразования к линейной системе.

Трехсекторная модель отрасли, производственные фонды секторов, инвестиционные ресурсы, дифференциальные уравнения

Короткий адрес: https://sciup.org/14320046

IDR: 14320046 | УДК: 330.4(075.8)

Текст научной статьи Решение задачи стабилизации трехсекторной модели отрасли

Введение. Актуальность исследования математической модели горнометаллургического производства [1] как многосвязной нелинейной динамической системы обусловлена тем, что рассматриваемая модель может быть применена при изучении переходных процессов, происходящих при смене одного варианта экономической политики другим.

В соответствии с [2] рассмотрим трехсекторную модель отрасли в абсолютных показателях, которая включает:

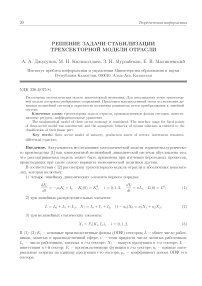

1) четыре линейных динамических элемента первого порядка:

Cекторы трехсекторной модели экономики (1)–(3) имеют следующее назначение: материальный (нулевой) сектор производит предметы труда (топливо, электроэнергию, сырье и другие материалы); фондосоздающий (первый) — средства труда (машины, оборудование, силовые устройства, производственные здания и сооружения); потребительский — предметы потребления (продовольственные и непродовольственные товары, непроизводственные здания и сооружения, вооружение и другие предметы конечного непроизводственного назначения).

Постановка задачи. Решается следующая задача: оценить структурную устойчивость (гиперболичность) неподвижных точек для каждой области параметров ( 9 i ,s i ) , обеспечивающих экономический рост фондовооруженности секторов.

Определение области параметров ( 9 i ,s i ) для обеспечения экономического роста. Пусть использованы производственные функции (3) Кобба — Дугласа

X i = F i ( K i ,L i ) = AK a L] - a i , i = 0 , 1 , 2 , (4)

где A i — коэффициент нейтрального технического прогресса; α i — коэффициент эластичности по фондам.

Обозначим через 9i = Li/L, si = li /X1 (i = 0, 1, 2) доли секторов в распределении трудо вых и инвестиционных ресурсов (2), удовлетворяющих условиям сбалансированности

9о + 91 + 92 = 1, sо + si + s2 = 1, 9i > 0, si > 0.(5)

Тогда уравнение материального баланса принимает вид

(1 - a о) x о = a i x 1 + a 2 x 2,(6)

а производственные функции (4) определяются в относительных показателях:

Xi = 9Aik“i, i = 0, 1, 2,(7)

i где xi = Xi/L, ki = Ki/Li (i = 0, 1, 2) — производительность труда и фондовооруженность в расчете на одного занятого в i-м секторе соответственно.

Уравнения (1) для фондовооруженности секторов запишем в следующем виде:

dk i dt

s i K i 0 0

-^ i k i + x", 1 , X i = Ц г + v, k i (0) = 0 = k i , i = 0 , 1 , 2 .

θ i L i

Используя производственную функцию из (7), дифференциальные уравнения (8) пред- ставим в виде [2]

k о = —Л о к о + — 9 1 A 1 k ^ 1 , k о (0) = к 0 ,

θ 0

k 1 = — л 1 k 1 + s 1 A 1 k a 1 , k 1 (0) = k о , (9)

k 2 = —X 2 k 2 + — 9 1 A 1 k ^ 1 , k 2 (0) = k о ,

θ 2

где k i ( i = 0 , 1 , 2) — фондовооруженность в расчете на одного занятого в i -м секторе; s i — доли секторов в распределении инвестиционных ресурсов; θ i — доли секторов в распределении трудовых ресурсов; X i , A 1 , a i ( i = 0 , 1 , 2) — заданные постоянные величины.

Стационарные положения равновесия (особые точки) для системы (9) определим из нелинейной системы уравнений

—X о k о + —6 1 A i k । 1 — 0 , —X i k 1 + s 1 A 1 k “ 1 — 0 , —X 2 k 2 + —6 1 A 1 k a 1 — 0 . (10)

Решая данную систему уравнений, получаем следующие особые точки:

k c — ( sA ) 1 " ” 1 , k 0 — УТ A 1 ( k 1) a 1 , k » — I T A 1 ( k ‘ ) a 1 • (11)

λ 1 λ 0 θ 0 λ 2 θ 2

Для обеспечения роста фондовооруженности секторов необходимо выполнение неравенства dk

-> > 0, i — 0, 1,2, dt из которого следуют условия

λ 0 θ 0 k 0 0

s 0 > A 1 6 1 ( k 0 ) a 1 ’

Используя (11) , (12) , получаем

_ X1 (-a 1 s s1 > A k1 , s2

>

λ 2 θ 2 k 2 0

6 1 A 1 ( k 0 ) a 1 •

k 0 < k 0 , i — 0 , 1 , 2 .

Следовательно, условиям (13) удовлетворяют особые точки (11) , для которых матрица Якоби системы (9) принимает вид

|

-λ 0 |

s 0 θ 1 α 1 λ 1 |

0 |

||

|

θ 0 s 1 |

||||

|

A — |

0 |

—X 1 (1 — а 1 ) |

0 |

• (14) |

|

0 |

s 2 θ 1 α 1 λ 1 |

-λ 2 |

||

|

θ 2 s 1 |

Если матрица A не имеет собственных значений с нулевой вещественной частью, то положение равновесия ( k 0 , k c , k 0 ) , определенное в (11) , называется гиперболической, или невырожденной неподвижной точкой и асимптотическое поведение решений вблизи нее (и, следовательно, тип устойчивости) определяется при линеаризации (9).

Характеристическое уравнение для матрицы A (14) имеет вид

|

X + X 0 |

s 0 θ 1 α 1 λ 1 - θ 0 s 1 |

0 |

|

|

IXE — A| — |

0 |

X + X 1 (1 — а 1 ) |

0 |

|

0 |

s 2 θ 1 α 1 λ 1 |

X + X 2 |

|

|

- θ 2 s 1 |

— ( X + X о )( X + X 1 (1 — а 1 ))( X + X 2 ) — 0 . (15)

Так как X i > 0 , 0 < а 1 < 1 , i — 0 , 1 , 2 , то получаем отрицательные характеристические корни. Следовательно, положения равновесия ( k 0 , k c , k 0 ) , определенные в (11) , являются гиперболическими, или невырожденными неподвижными точками.

Построение отображений сопряжений для неподвижных точек трехсекторной модели. Эффективный метод исследования дифференциальных уравнений состоит в том, чтобы их не решать, а преобразовывать к возможно более простому виду. Теория Пуанкаре нормальных форм указывает такие наиболее простые формы, к которым можно привести дифференциальное уравнение в окрестности положения равновесия или периодического движения.

Приведение к нормальным формам осуществляется с помощью рядов по степеням отклонения от равновесия или периодического движения. Если эти ряды сходятся, то метод нормальных форм оказывается весьма эффективным методом исследования дифференциальных уравнений: несколько первых членов ряда нередко дают информацию о поведении решений, достаточную для построения фазового портрета.

Согласно теореме Пуанкаре в классе формальных степенных рядов “нерезонансное” векторное поле может быть приведено к своей линейной части в особой точке формальным диффеоморфизмом.

Теорема 1. Если собственные числа матрицы A являются нерезонансными, то уравнение x = Ax + ... формальной заменой переменной x = y + ... приводится к линейному уравнению y = Ay ( многоточия означают ряды, начинающиеся с членов выше первой степени ).

Доказательство теоремы Пуанкаре состоит в последовательном исключении членов второй, третьей и т. д. степеней в правой части. Каждый шаг основан на решении линейного гомологического уравнения.

Преобразуем дифференциальные уравнения (9) , используя замену переменных

X i =

k i - k i c

k i c

i = 0 , 1 , 2 .

Тогда получаем x о = —А о x о + А о[( x i + x i = —А i x i + А1 [(x 1 + x 2 = —А 2 X 2 + А 2 [(X1 +

1) a 1 — 1] , x о (0) = x 0 ,

1) а 1 — 1] , x 1 (0)= x 1 ,

1) а 1 — 1] , x 2 (0) = x 2 .

В соответствии с [3] выполним преобразования дифференциальных уравнений (17) в окрестности положения равновесия. Приведение к нормальным формам осуществляется с помощью рядов по степеням отклонения от равновесия:

|

x о = —А о x о + А о ( a 1 x 1 + |

2 a 1 ( a 1 |

— 1) x 1 + |

- a 1 ( a 1 — 1)( a 1 — 2) x 3 + 6 |

... ) , |

x о (0) = x о , |

|

x 1 = —А 1 x 1 + А 1 ( a 1 x 1 + ^ |

a 1 ( a 1 — |

1 1) x 1 + ё 6 |

a 1 ( a 1 — 1)( a 1 — 2) x 1 + .. |

. ) , |

x 1 (0) = x 1 , (18) |

|

x 2 = —А 2 x 2 + А 2 ( a 1 x 1 + |

2 a 1 ( a 1 |

— 1) x 1 + |

- a 1 ( a 1 — 1)( a 1 — 2) x 1 + 6 |

... ) , |

x 2 (0) = x 2 . |

Так как собственные числа матрицы A (15) являются нерезонансными, то уравнение

—A 0 A 0 a 1

A =

0 —A 1(1 — a i)0

0 A 2 a i

Из результатов работы [4] следует, что в случае гиперболичности использование локального анализа является очень эффективным. Из теоремы Хартмана — Гробмана следует, что динамика гиперболического отображения во многом подобна динамике его линейной части.

Рассмотрим систему уравнений (18) и докажем, что вблизи гиперболической неподвижной точки отображение топологически сопряжено со своей линейной частью.

Теорема 2. Пусть fo( X) = —A 0 x 0 + A o[( x 1 + 1)a 1 — 1], x = (x 0 ,x 1 ,x 2), fi( x) = —A1 x 1 + A i[( x 1 + 1)a 1 — 1], (23)

f2(x) = —A2x2 + A2[(x 1 + 1)a 1 — 1], такой C^-диффеоморфизм с гиперболической неподвижной точкой {0},что линейная часть {fо(x), f1(x), f2(x)} в точке {0} не имеет резонансов. Тогда в некоторой окрестности точки {0} диффеоморфизм {f0(x), f1 (x), f2(x)} C^-сопряжен со своей линейной частью.

Доказательство. Для построения сопряжений сначала рассмотрим отображение f 1 ( x ) , а затем f 0 ( x ) и f 2 ( x ) .

Приведем выражения (23) к нормальным формам с помощью рядов по степеням отклонения от равновесия:

fо(x) = —A0x0 + Ao(a 1x 1 + ~ a 1(a 1 — 1)x 1 + 7 a 1(a 1 — 1)(a 1 — 2)x3 + ...), 26

f 1(x) = —A1 x 1 + A 1(a 1 x 1 + — a 1(a 1 — 1)x 1 + — a 1(a 1 — 1)(a 1 — 2)x 3 + ...),(24)

f 2 ( x ) = —A 2 x 2 + A 2 ( a 1 x 1 + — a 1 ( a 1 — 1) x 1 + — a 1 ( a 1 — 1)( a 1 — 2) x 3 + ... ) .

Для того чтобы получить отображение f 1 ( x ) , построим сопряжение H 1 ( у ) , используя замену переменных (20) x 1 = H 1 ( у 1 ) = у 1 + h 1 ( у 1 ) , где h 1 ( у 1) — однородный многочлен степени n > 2 .

Покажем, что равенство x 1 — —A1 x 1 + A1

a 1 x 1 + 2 a 1 ( a 1

— 1) x 1 + _ a 1 ( a 1 — 1)( a 1 — 2) x 1 + ...

1 6 1

x 1 (0) = x 0

сопряжено со своей линейной частью, т. е. динамика уравнения (25) подобна динамике линейного уравнения

^/ 1 = —A 1 (1 — a 1 ) у 1 .

Найдем ряд

H 1 ( у 1 ) = у 1 + h 12 у 2 + h 13 у 3 + ... + h 1 п у n + ...,

где коэффициенты h 1 i подлежат определению. Используя условие сопряженности, из уравнений (25), (26) определяем коэффициенты ряда (27)

_ a i а 1 (2 а 1 — 1)

12 - у , 13 = ^

Аналогично определяем коэффициенты для fо(х). Построим сопряжение Hо(у), используя замену переменных х о - Hо( у)- у о + h о( у 1), (29)

где hо(у 1) — однородный многочлен степени n > 2. Покажем, что равенство х о — —А о x о + А о

а 1 х 1 + ^ а 1 ( а 1

-

1) х ^ + — а ^( а ^ — 1)( а ^ — 2) х ^ + • • • ) , Хо (0) — Х л 6

сопряжено со своей линейной частью, т. е. динамика уравнения (30) подобна динамике линейного уравнения уо — — А о уо + А о а 1у 1 •

Найдем ряд для (29):

H о ( у ) — у о + h о2 у 2 + h оз у 3 + • • • + h о п у n + • • •

(коэффициенты h 0 i подлежат определению). Используя условие сопряженности, из уравнений (30), (31) определяем коэффициенты ряда (32)

А о а 1 (2 а 1 — 1) А о а 1 (2 а 1 — 1)(3 а 1 — 2)

2( А о — 2 А 1 (1 — а 1 )) ’ о 3 6( А о — 3 А 1 (1 — а 1 ))

Аналогично определяем для f 2 ( х ) . Построим сопряжение H 2 ( у ) , используя замену переменных х 2 — H 2 ( у ) — у 2 + h 2 ( у 1 ) , где h 2 ( у 1 ) — однородный многочлен степени n > 2 .

Покажем, что

З С 2 — — А 2 Х 2 + А 2

а 1 х 1 + 2 а 1 ( а 1

-

1) х 1 + — а 1 ( а 1 — 1)( а 1 — 2) х 1 + • • • ), х 2 (0) — х 2

1 6 1 2

сопряжено со своей линейной частью, т. е. динамика уравнения (34) подобна динамике линейного уравнения у2 — —А 2 у 2 + А 2 а 1 у 1 •

Найдем ряд

H 2 ( у ) — у 2 + h 22 у 2 + h 23 у 3 + • • • + h 2 п у n + • • • ,

где коэффициенты h 2 i подлежат определению. Используя условие сопряженности, из уравнений (34), (35) определяем коэффициенты ряда (36)

A 2 a 1 (2 a 1 — 1) , A 2 a 1 (2 a 1 — 1)(3 a 1 — 2)

2( A 2 — 2 A 1 (1 — a 1 )) ’ 6( A 2 — 3 A 1 (1 — a 1 ))

Теорема доказана.

Найдем решение x 1 ( t ) и y 1 ( t ) и определим асимптотическое поведение решений линеаризованной системы вблизи положения равновесия из системы уравнений (17) и (26) в следующем виде [5]:

x 1 ( t ) = (1 + с e А 1 ( а 1 - 1) t ) 1 " 1 — 1 , c =( x 0 + 1) 1 а 1 — 1; (38)

y 1 ( t )=e А 1 ( a 1 - 1) t y 1 (0) . (39)

Решения (38), (39), связанные соотношением x 1(t)=f1 + cy<) 1 — 1, c =(x 1(0)+ 1)1-a 1 — 1, y 1(0) =

y 1 (0)

запишем в виде ряда x 1(t) = y 1(t) + у y2(t) + a 1(2“1 y3(t), ■■■■

Отметим, что коэффициенты ряда (40) соответствуют коэффициентам (28) ряда (27) . Из системы уравнений (17) и (31) находим решение x 0 ( t ) и y 0 ( t ) :

t xо(0) + A0 eА0т((x 1 + 1)а 1 — 1)dT I ; (41)

A 0 a 1 y 1 (0) A 0 a 1

y 0 ( t ’ = e ° ( y 0 (0) — A 0 — A 1 (1 — a 1 )) + A 0 — A 1 (1 — a 1 ) y 1 ( t ) ' (42)

Решения (41), (42) связаны соотношением x0(t) = y0(t) +

A 0 a 1 (2 a 1 — 1) 2

2( A 0 — 2 A 1 (1 — a 1 )) ^1

A 0 a 1 (2 a 1 — 1)(3 a 1 — 2) 6( A 0 — 3 A 1 (1 — a 1 ))

y 1 3 ( t ) + ■ ■ ■ ,

в котором учтено соотношение (40) , представленное в виде

α 1

( x 1 ( t ) + 1) а 1 =(1+ cyl ) 1 ■ * 1 ,

и начальное условие y0(0) = x0(0) —

A 0 a 1 (2 a 1 — 1) 2

2( A 0 — 2 A 1 (1 — a 1 )) ^1

-

A 0 a 1 (2 a 1 — 1)(3 a 1 — 2) 3 (0) + 6( A 0 — 3 A 1 (1 — a 1 )) ^1

Отметим, что коэффициенты ряда (43), для определения которых учтены условия (44), (45), соответствуют коэффициентам (33) ряда (32).

Из системы уравнений (17) , (35) находим решение x 2 ( t ) , y 2 ( t ) :

x 2 ( t ) = e л 2 *

t x 2 (0) + A 2 1 0

e л 2 T (( x 1 + 1) a 1

— 1) dT

;

У 2 ( t ) = e -л 2 *

y 2 (0) —

λ 2

A 2 a 1 y 1 (0) A

— A i (1 — a 1 )

+ x---- X W У 1 ( t ) •

A 2 — A 1 (1 — a 1 )

Решения (46), (47) связаны соотношением x 2( t) = У 2( t) +

A 2 a 1 ( 2 a 1 — 1) 2 ( ) +

2( A 2 — 2 A 1 (1 — a 1 )) ^1

A 2 a 1 (2 a 1 — 1)(3 a 1 — 2) 6( A 2 — 3 A 1 (1 — a 1 ))

y 3 ( t ) + •••,

в котором учтено соотношение (40) , представленное в виде

( x 1 ( t ) + !) a 1 =^+ с^ )

и начальное условие

У 2 (0) = x 2 (0) —

A 2 a 1 (2 a 1 — 1) 2 (о) A 2 a 1 (2 a 1 — 1)(3 a 1 — 2) з

2( A 2 — 2 A 1 (1 — a 1 )) ^1 6( A 2 — 3 A 1 (1 — a 1 )) ^1

Отметим, что коэффициенты ряда (48) , для определения которых учтены условия (49) , (50) , соответствуют коэффициентам (37) ряда (36) .

Заключение. Рассмотрена математическая модель трехсекторной экономики. Путем преобразований исходная система сведена к системе дифференциальных уравнений (17) . Найдено стационарное положение равновесия (11) в определенной области параметров, обеспечивающих экономический рост фондовооруженности секторов. Показано, что локальная гладкая классификация диффеоморфизмов в окрестности гиперболической неподвижной точки сводится к классификации их линейной части.

Список литературы Решение задачи стабилизации трехсекторной модели отрасли

- Джусупов А. А. Разработка и исследование свойств многомерной системы НЦУ технологическим процессом окисления сернистого ангидрида в контактном аппарате: Автореф. дис.... канд. техн. наук. Алма-Ата, 1983. 23 с. 2. Колемаев В. А. Экономико-математическое моделирование. М.: ЮНИТИ, 2005. 3. Арнольд В. И. Геометрические методы в теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Ижевск: Ижевск. респ. тип., 2000. 4. Каток А. Б. Введение в современную теорию динамических систем/А. Б. Каток, Б. Хасселблат. М.: Факториал, 1999. 768 с. 5. Мурзабеков З. Н. Оптимизация управляемых систем. Алма-Ата: АТУ, 2009. 216 с.