Ресурсные потоки в мировой торговой системе

Автор: Орлова Н.Л.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы геоэкономики

Статья в выпуске: 4-5, 2014 года.

Бесплатный доступ

На фоне резко меняющихся глобальных рыночных условий особенно важны сдвиги в мировой торговой системе, значение нынешнего ресурсного потенциала, его качественная и количественная оценка. В этой статье представлены проблемы, упомянутые выше.

Короткий адрес: https://sciup.org/14319861

IDR: 14319861

Текст научной статьи Ресурсные потоки в мировой торговой системе

Вся жизнь человека связана с довлеющей удивительной силой, дающей ему не только понимание основ бытия, но и более того – каждодневный источник энергии. Это – ресурс.

Ресурс – настолько объёмное понятие, что человек распространил его и на общественный уклад своей жизни. И здесь уже он соизмеряется и просчитывается в гигантском множестве ситуаций, целей и устремлений человека, общественных структур, государств и цивилизаций. Но среди них следует выделить особую грань ресурса – геоэкономическую, дающую возможность выхода как отдельного человека, так и национальных структур и хозяйств в целом на позицию общего интереса. Сердцевину общего интереса составляет формирование мирового дохода. И здесь важно прояснить методы оценок современных товарных потоков, найти способ выделения их количественной составляющей.

Ресурс как проблема

В современных условиях мирового экономического развития просматривается актуальность постановки ресурсной проблемы. Чем же объяснить такое острое внимание к ресурсам в наше время? Дело в том, что мир набирает обороты в сторону глубокой хозяйственной трансформации. На наших глазах с мировой арены сходят, казалось бы, устойчивые и отработанные хозяйственные модели: мир постигла глубокая перекомпоновка в политическом, идеологическом, экологическом, материально-техническом планах. Возникают новые очаги мирового развития (новые ареалы роста), формируется новый тип взаимоотношений этих ареалов друг с другом и мировой системой в целом. Это сопровождается ломкой устоявшихся понятий (категорий), границы между странами, геоэкономическими анклавами приобретают сугубо условный характер и т.д. Всё это опосредуется новейшим пакетом глобальных проектов во всех сферах мирообщения. И здесь проблема ресурсов становится первостепенной.

По большому счёту мир стоит на пороге выстраивания новой экспортной стратегии: для глобальных инновационных проектов востребованы ресурсы практически отовсюду [4; 5; 6; 7]. И здесь на передний план выступает проблема коммуникаций и транспортных маршрутов от источников ресурсов к очагам мирового роста. Иными словами, мы имеем дело с геоэкономическим измерением мирового ресурсного поля. Просматривается центральный мотив и стимул для участников мировых воспроизводственных циклов, тяготеющих к их ресурсному звену: они уже де-юре и де-факто становятся полноправными участниками ИВЯ (интернационализированные воспроизводственные ядра-циклы) в борьбе за долю мирового дохода. Поэтому впервые в мировой хозяйственной практике поднимается проблема так называемых «сырьевых стран» – выход их на авангардные позиции мирового развития.

В будущем такая постановка вопроса даёт основание к пересмотру всей мировой хозяйственной системы, статуса её участников, а отсюда возникает вопрос трансформации таких понятий, как «развивающиеся страны», «развитые страны» и т.д. Таким образом, меняются критерии их оценки через соотношение ресурсной составляющей и технико-инновационной базы хозяйственной деятельности.

Каковы же мотивации к раскрытию такой проблемы? И здесь не следует упускать из поля зрения те глубокие структурные подвижки, которые наблюдаются в экономической стратегии Рос- сии. Представляется, что в нашей хозяйственной практике вовремя «схвачен» новейший тренд в деле мирового ресурсного ландшафта, а именно многовекторность ресурсной стратегии, дополненный такими фундаментальными постановками, которые выводят ресурсный компонент на высочайший уровень значимости. Наиболее характерное подтверждение такого стратегического инновационного подхода проявилось в ряде ведущих российских отраслей экономики, прежде всего, в нефтегазовой, химической, металлургической отраслях. Здесь сыграла свою роль глубинная стратегическая необходимость нарастить европейский вектор поставки ресурсов восточным и юго-восточным вектором.

Итак, на передний план выдвигается центральная проблема – дать теоретические, методологические и организационно-функциональные аспекты экспортного потенциала России. В этом плане необходимо сделать несколько основополагающих акцентов.

-

1. Мы имеем достаточно оснований для такой постановки вопроса, прежде всего, в том, что геоэкономическая парадигма мирового развития оформилась как глобальное научное направление и образовательная дисциплина. Ресурсная составляющая ждёт своего часа предстать в мощной геоэкономической подсветке.

-

2. Борьба за мировой доход (в геоэкономике он воплощается как «общий интерес») ставит перед ресурсными странами неотложную задачу: вступить на равных в борьбу за его справедливое перераспределение. Здесь мы вплотную подходим к нивелированию устоявшегося в мире от-

- ношения к сырьевой направленности хозяйственной деятельности страны – «сырьевому проклятию». Тем самым опрокидывается заезженное понятие «сырьевой придаток».

-

3. По большому счёту речь идёт не только о роли и месте ресурса в системе общественных отношений, но и о новой институциональной модели ресурсного отображения в геоэкономическом пространстве [2]. В мире ощущается острейший дефицит новых координирующих и регулирующих институтов, таких как «мировая ресурсная конвенция» , электронная версия « глобальной ресурсной страницы » геоэкономического атласа мира и пр.

-

4. Наряду с этим, по мере выхода ресурсов на глобальную роль в мировых воспроизводственных циклах, ресурсная составляющая впитывает в себя мощные инновационные преобразования технологии разработки ресурсов и их транспортировки, использования и др. Не менее важно в этой связи включение в оборот новейших типов ресурсов по мере освоения Мирового океана, космоса, углубления переработки традиционных ресурсов и т.д.

Понятие «ресурс»: современное геоэкономическое прочтение

Писать о ресурсе легко и сложно. Во-первых, понятие «ресурс», довольно распространённое, в некотором роде даже «заезженное» до той степени, что стало казаться общеизвестным, понятным, отодвинутым на второй план, иначе говоря, устоявшимся без каких-либо вопросов. Но между тем такая «известность» этой категории постепенно нивелирует её, низводит до бледной абстракции и в конечном итоге губит. Так, старинная монета, пройдя через тысячи рук, стирается, меняет свою номинальную стоимость, обесценивается.

Во-вторых, категория «ресурс» в «современном понимании» приспособлена в основном для сугубо меркантильных, прагматичных целей. Здесь зачастую на передний план выдвигается «количественная мера возможности выполнения какой-либо деятельности; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат» [8].

Такая формулировка не только сузила понятие «ресурс», упаковав его в сугубо расчётно-вычислительную оболочку, но и предопределила возможность его тратить в безудержном темпе, не оглядываясь на последствия. Такой подход чреват многими неожиданностями: как бы «вдруг» обнаруживается исчерпаемость ресурса при том, что на его базе задумана и задействована масса проектов, нацеленных на один и тот же ресурс и «истончающих» его. Здесь кто во что горазд, и этому во многом способствует разобщённость инициаторов проектов и отсутствие единого эффективного координирующего органа (института), который бы своевременно сигнализировал о состоянии ресурсного обеспечения задумок (проектов).

Особо ярко это сказывается на глобальных проектах, в основе которых лежат геоэкономические механизмы функционирования. Вот почему, прежде чем заявлять и принимать к осуществлению (реализации) такого рода проекты, необходим глобальный подход к исчислению необходимых ресурсов с анализом маршрутов их доставки, и, что сугубо важно, анализу политических, экономических, экологических последствий для стран- экспортёров своих ресурсов.

Здесь может быть немного радости: где-то принят грандиозный проект с учётом участия той или иной страны в обеспечении ресурсами на его воплощение, и за мизерный срок возникает опасность лишиться их: они будут вычерпаны, истощены и выкачаны - перед страной начинает маячить переход в страну «изгоя», «парию» и т.д., то есть в «состояние Японии» без её интеллектуально -промышленного анклава (отнимите у неё этот анклав и получите то же самое). (Здесь интеллектуальный ресурс уравновешивает отсутствие национальных сырьевых источников. Невозможным это делает неисчерпаемость японского инновационного интеллекта, который бережно передаётся от поколения к поколению, постоянно воспроизводится и поддерживается на высочайшем уровне через систему образования, здравоохранения, свободы научного поиска, иными словами, путём создания передовой инновационной среды. Вот почему на подобные страны с инновационным менталитетом и пассионарностью работает полмира, вынужденно поставляя им свои природные ресурсы.)

В-третьих, вся совокупность ресурсов, подпитывая мировой воспроизводственный процесс, расщепляется на несколько направлений. Среди них ресурсы природные, экономические, информационные, инновационные, рекреационные (в туризме). Рассмотрим их в подсветке методологических и организационнофункциональных аспектов геоэкономиче-ского вектора. Это даст возможность по-новому взглянуть на стратегию реализации геоэкономических проектов. Прежде всего следует отметить, что природа этих проектов кластерно-сетевая. Проекты вбирают в себя мириады участников в качестве либо генпоставщиков, либо субпоставщиков своей продукции, имеющих, в свою очередь, гигантское число поставщиков ресурсов. Они свободно «плавают» в геоэкономическом пространстве мира, демонстрируя готовность участия в любых проектах и позиционируют себя на мировых кооперационных геоэконо-мических биржах. Иными словами, здесь мы имеем тот масштабный «ресурсный слой», где формируется своя конъюнктура, свои лидеры, своя тактика и стратегия продвижения ресурсов, своя жёсткая борьба не только за право поставлять ресурсы в качестве субподрядчиков для глобальных геоэкономических проектов, но и не менее острая борьба за бережное расходование ресурсов, не допуская их истощения. Представляется, что этот слой является наиважнейшей страницей гео-экономического атласа мира, и её соизмерение с воспроизводственной страницей (равно как с геофинансовой, транспортнокоммуникационной, таможенной и др.) выступает как составная часть геоэконо-мической стратегии игроков на мировой хозяйственной арене.

Но как поднять этот слой на уровень стратегического мышления, как освободить его от навязанной ему клички «придаток» мировых воспроизводственных циклов, как де-юре и де-факто поставить этот слой (страницу геоэкономического атласа мира) на один уровень с лидирующими страницами-локомотивами (геофинансовой, воспроизводственно-инновационной и др.)?

Наконец, в-четвёртых, высокий ста- тус ресурсному слою может быть обеспечен, если его рассматривать через многогранную методологическую призму геоэкономики – геогенезис, а именно увязать его с трансформацией современного хозяйственного мира, особо выделить институциональную составляющую ресурсного отображения в геоэкономическом пространстве, пояснить инновационную сферу применения новейших типов ресурсов. И только такая канва заставит по-новому осознать место ресурсов в современном мире, даст качественно новый поход к экспорту ресурсов на мировые рынки и их роли в мировых воспроизводственных цепях.

Ресурс в современном раскладе мировых геоэкономических сил

В том хаотическом порядке, в котором появляются различные проекты, международные и национального плана, время от времени возникает вопрос о ресурсах их реализации. И что удивительно, он возникает тогда, когда исчезает из поля зрения (и поля реализации) масса проектов. Неизбежно возникает ещё один вопрос: а с чем это связано? Конечно, досужие размышления сразу ищут причину в политической целесообразности, в экологической преемственности, в экономической эффективности и т.д. Всё это, конечно, так. Однако не всегда в качестве причины первым делом обнажается ресурсная «бледность» этих проектов. Просто здесь срабатывает утвердившийся в мировой практике механистический подход к понятию ресурсов, а не объёмнопространственный (геоэкономический). Примером может служить широко представленные в отечественной и зарубеж- ной литературе исследования в области «человеческого капитала» [1] с его этическими, моральными, психологическими чертами и характером, которые во многом предопределяют невосприимчивость проектов по той или иной причине, но это только один штрих к появлению или исчезновению сонма проектов.

Возьмём другой аспект этой проблемы – изощрённое членение мира на крупные, мелкие и мельчайшие организационнофункциональные ячейки. Попробуйте быстро и эффективно согласовать маршруты и связи в кластерной системе любого проекта. Здесь вы натолкнетесь на массу административных притязаний, страхов, местного регулирования, исторических претензий. И в этих условиях приходится обходить административные ячейки, выискивать другие маршруты для коммуникационных сетей, зачастую неэффективных ни с экономической, ни с экологических точек зрения. Всё это безмерно удорожает проекты и в конечном счете создаёт почву для их снятия с повестки дня. Иными словами, здесь мы имеем дело с политико-административным фактором в ресурсном слое геоэкономического атласа мира. Но здесь стоит дилемма: трансформация мира на инновационной основе и инновационность проектов идут своим чередом. Это, в свою очередь, диктует необходимость считаться с реалиями нашего мира и изыскивать такие глобальные стратегические решения, которые позволят максимально нивелировать негативные факторы ресурсного обеспечения проектов.

Дадим понятие научной категории «ресурс в геоэкономическом измерении».

Геоэкономический ресурс – качественная и количественная мера в форме геоэкономического задела и возможностей обеспечения (сопровождения) прорыва к мировому доходу при выходе национальной экономики, её хозяйствующих и транснационализированных структур (субъектов) на мировую арену и оперирование на геоэкономическом атласе мира с использованием высоких геоэкономических и геофинансовых технологий. В практической плоскости – геоэкономическое сопровождение при реализации национальных, региональных или глобальных проектов.

Вышеприведенный статус ресурсов в геоэкономическом измерении востребовал появление ряда адекватных ему институтов (положений). Одним из таких положений может стать «Мировая ресурсная конвенция» . Смысл заключается в том, что её положения должны сопровождать любой глобальный проект путём предварительного заключения между всеми потенциальными участниками проекта так называемого объёмного ресурсного договора . И здесь глобальные товарные потоки выступают в качестве ресурсной базы мирового развития.

Итак, делая акцент на вышеотмечен-ных моментах, следует особенно выделить способ и метод их материализации с тем, чтобы не только реально приблизить к действенному оперированию на мировой торговой системе ресурсную составляющую, но и дать, наряду с качественной, её количественную оценку. А это, в свою очередь, преломляется в оценку со- временных товарных потоков.

Методические вопросы оценки ресурсного потенциала пространственного объекта

Проблеме количественных оценок товарных потоков в современной экономической литературе уделяется особое внимание, тем не менее они нуждаются в постоянном совершенствовании и развитии. И здесь вполне чётко просматривается общих контур методов количественных оценок товарных потоков. В общем плане он сводится к следующему.

Показатели, описывающие ресурс, представляют собой систему, которая разделена на две подсистемы. Одна описывает количественные характеристики в абсолютных показателях, другая представляется через относительные показатели.

При этом разновидностью абсолютного показателя является денежный измеритель. Универсальность денежного измерителя позволяет использовать его для сопоставимости разнородных ресурсных объектов.

Так, в качестве основного количественного измерителя для минеральных ресурсов используется метрическая тонна. Существует проблема разной степени обогащённости ресурсонесущего материала самим ресурсом. В качестве показателя может использоваться показатель содержания чистого ресурса в материале.

Относительные показатели – производные от абсолютных, используются в качестве расширения описания характеристик ресурса. Само понятие «относительное» подразумевает сопоставление одного показателя с другим, то есть от- ношение количественной характеристики объекта к характеристике совокупности объектов или к той же характеристике, но другого объекта. Применение относительных показателей позволяет расширить изучение объекта не только с точки зрения его экстенсивного развития, но и интенсивного, а также провести пространственнотерриториальные сравнения.

Представляется, что относительными показателями, характеризующими ресурс, могут являться уровень ресур-сообеспеченности, уровень ресурсокон-курентоспособности, коэффициент ресурсопотенциала. Рассмотрим более подробно их сущность на примере коэффициента ресурсопотенциала.

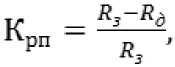

Коэффициент ресурсопотенциала – это отношение разницы между количеством ресурса, возможного быть добытым (произведённым) (расчётный резерв), и количеством ресурса добытого (произведённого) к количеству ресурса, возможного быть добытым (произведённым).

где Крп – коэффициент ресурсопотен-циала объекта;

я. – ресурс возможный быть добытым (произведённым);

я – ресурс добытый (произведённый).

Коэффициент ресурсопотенциала показывает перспективы развития ресурсной базы объекта по определённому ресурсу.

Оценка коэффициента ресурсопотен-циала должна исходить из целеполагания управления им. Если цель предполагает занятие лидирующей позиции на рынке конкретного ресурса, то низкий коэффициент ресурсопотенциала указывает на недостаточность ресурса. На основании этого можно принять кардинальное решение об отказе участвовать в гонке за первые места и переориентироваться на другие ресурсные объекты. Высокий коэффициент ресурсопотенциала говорит о достаточности расчётных резервов для предполагаемой экспансии на рынке ресурса. Если цель предполагает поддержание лидирующей позиции на рынке конкретного ресурса, то низкий коэффициент ресурсопотенциала свидетельствует о близости исчерпания ресурса и необходимости принятия мер по поиску новых источников ресурса или его заменителей. Высокий коэффициент ресурсопотенциа-ла в данном случае говорит о высокой прочности позиции объекта на рынке ресурса. Окончательные выводы должны основываться на состоянии материальнотехнической базы и обеспеченности другими ресурсами, необходимыми для добычи и производства собственно ресурса.

Проиллюстрируем расчёт коэффициента ресурсопотнециала на примере медных и никелевых руд. Источник расчёта – USGS Mineral Commodity Summaries за 2013 год.

Таблица – Расчёт коэффициента ресурсопотенциала по медной и никелевой рудам

|

Страна |

Медная руда |

Никелевая руда |

||||||

|

Добыча (тыс. т) |

Резервы (тыс. т) |

^рп |

Ранг |

Добыча (тыс. т) |

Резервы (тыс. т) |

^рп |

Ранг |

|

|

Австралия |

990 |

87 000 |

0,989 |

1 |

240 000 |

18 000 000 |

0,987 |

5 |

|

Бразилия |

149 000 |

8 400 000 |

0,982 |

7 |

||||

|

Доминиканская Республика |

12 500 |

970 000 |

0,987 |

3 |

||||

|

Зимбабве |

830 |

20 000 |

0,959 |

9 |

||||

|

Индонезия |

380 |

28 000 |

0,986 |

3 |

440 000 |

3 900 000 |

0,887 |

12 |

|

Казахстан |

440 |

7 000 |

0,937 |

12 |

||||

|

Канада |

630 |

10 000 |

0,937 |

13 |

225 000 |

3 300 000 |

0,932 |

10 |

|

КНР |

1 650 |

30 000 |

0,945 |

11 |

95 000 |

3 000 000 |

0,968 |

8 |

|

Колумбия |

75 000 |

1 100 000 |

0,932 |

10 |

||||

|

Конго (Киншаса) |

900 |

20 000 |

0,955 |

10 |

||||

|

Куба |

66 000 |

5 500 000 |

0,988 |

1 |

||||

|

Мадагаскар |

26 000 |

1 600 000 |

0,984 |

6 |

||||

|

Мексика |

480 |

3 8000 |

0,987 |

2 |

||||

|

Новая Каледония |

145 000 |

12 000 000 |

0,988 |

2 |

||||

|

Перу |

1 300 |

70 000 |

0,981 |

5 |

||||

|

Польша |

430 |

26 000 |

0,983 |

4 |

||||

|

Россия |

930 |

30 000 |

0,969 |

7 |

250 000 |

6 100 000 |

0,959 |

9 |

|

США |

1 220 |

39 000 |

0,969 |

8 |

||||

|

Филиппины |

440 000 |

1 100 000 |

0,600 |

13 |

||||

|

Чили |

5 700 |

190 000 |

0,970 |

6 |

||||

|

ЮАР |

48 000 |

3 700 000 |

0,987 |

4 |

||||

Таблица демонстрирует высокий ре-сурсопотенциал по медной руде Австралии, Мексики и Индонезии. Из разработанной нами методики расчёта ресурсо-потенциала видно, что Индонезия, несмотря на явное лидерство по абсолютным показателям в добыче никелевой руды, занимает низкую позицию по коэффициенту ресурсопотенциала. Отметим следующий факт: правительство Индонезии, опасаясь исчерпания ресурсов никелевой руды, в 2013 г. ввело ограничение на её экспорт, а с 2016 г. – его полный запрет. Тем самым косвенно подтверждает- ся актуальность предлагаемой методики.

На основании практических исследований разработана шкала коэффициента ресурсопотенциала :

К рп > 0,980 – высокий коэффициент;

0,980 ≥ К рп > 0,900 – средний коэффициент;

0,900 ≥ К рп > 0,800 – низкий коэффициент;

0,800 ≥ К рп – очень низкий коэффициент.

Коэффициент ресурсопотенциала не ограничивается исследованием минеральных ресурсов. Коэффициент можно применить к трудовым, энергетическим ресурсам.

Итак, более органичное включение страны в мировую торговую систему вы- двигает целый ряд сложных взаимосвязанных экономических, правовых, торгово-политических хозяйственных задач; требует учёта в хозяйственной политике достигнутого уровня интернационализации мировой экономики и быстро прогрессирующих процессов международной специализации и кооперации. При этом необходимо учитывать и изменившуюся роль внешнеторговых связей в развитии национальной экономики [3].

Резюме

-

1. На фоне кардинально меняющейся конъюнктуры мирового рынка особую актуальность приобретают сдвиги в мировой торговой системе, значимость современного ресурсного потенциала, его качественная и количественная оценка.

-

2. Ресурс – это не только потенциал и возможности человека, устремлённого к целям. Это философия ощущения своей силы и интеллекта. Особо это проявляется в проекции на складывающийся в мире расклад экономических сил. Здесь общая стратегическая устремлённость участников мирового хозяйственного оборота есть стремление к получению мирового дохода, формируемого в мировых интернационализированных воспроизводственных системах кластерно-сетевого типа. Всё это преломляется через качественную и количественную оценку современных товарных потоков, поиска новых методологических подходов, их оценки.

-

3. Анализ товарных потоков на базе вышеприведённых параметрических методов оценки товарных потоков позволяет чётко выделить приоритетные их измерители. Здесь стоимостный измеритель становится наиболее актуальным при особой форме движения ресурса – товарном обмене.

-

4. На этом фоне в ясной форме проступает уровень ресурсоконкурентоспо-собности тех или иных стран. При этом

особо следует подчеркнуть не только сам инновационный метод количественного исчисления при оценке товарных потоков, но и сам качественный их состав, в котором превалируют товары с высокой долей добавленной стоимости, впитывающие в себя инновационные прорывы современного постиндустриального мира.

Список литературы Ресурсные потоки в мировой торговой системе

- Глухов В. В., Останин В. А., Рожков Ю. В. К дискуссии об экономической природе и сущности человеческого капитала//Известия ИГЭА. 2014. № 4 (96). С. 19-27.

- Орлова Н. Л. Институциональная составляющая ресурсного отображения в геоэкономическом пространстве//Безопасность Евразии. 2012. № 2 (44). С. 272-276.

- Орлова Н. Л. Трансформация мировой торговой системы: новые вызовы для России. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/en/economy-213/world-economy-and-international-economic-relations-213/18346-213-499.

- Рожков Ю. В., Чёрная И. П. Инновационный вектор развития геофинансов эпохи постглобализма//Безопасность Евразии. 2012. № 2. С. 263-271.

- Рожков Ю. В., Чёрная И. П. Геофинансовые инновации эпохи постглобализации//Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. 2012. № 4-5. С. 17-24.

- Рожков Ю. В., Чёрная И. П. Китай и развитие геофинансовой системы эпохи постглобализации//Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. 2013. № 4-5. С. 18-26.

- Фролова Е. Д., Куприна Т. В. Принципы функционирования мировой экономической системы после кризиса: геоэкономический подход//Безопасность Евразии. 2012. № 2. С. 257-262.

- Википедия . URL: http://ru.wikipedia.org/wiki.