Ретгенодифракционный анализ мальтодекстринов, полученых при кислотном и ферментном гидролизе крахмалов

Автор: Федорова А.М., Руссаков Д.М., Милентьева И.С., Позднякова А.В., Альтшулер О.Г.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 1 (95) т.85, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рентгеновская дифракция является одним из методов, который может быть успешно применен для идентификации различных химических соединений в поликристаллических смесях, например, таких как пищевые добавки. Рентгеновская дифракция позволяет понять составы таких смесей. Мальтодекстрин является многофункциональным пищевой добавкой, которую получают путем неполного ферментного или кислотного гидролиза крахмала. Целью проведения исследования является изучение образцов мальтодекстрина на основе картофельного и кукурузного крахмала методом рентгеннодифракционного анализа. Основными объектами исследования являлись мальтодекстрин, полученный путем ферментного и кислотного расщепления картофельного и кукурузного крахмала. Для получения дифрактограмм образцов мальтодекстрина применяли порошковый дифрактометр (ДРОН-8, Россия) в параллельных лучах, фокусируемых зеркалом Гебеля (Германия). В ходе исследования дифрактограмм установлена фазовая структура для всех образцов крахмала и мальтодекстринов. Так для мальтодекстрина, полученного при ферментном расщеплении картофельного и кукурузного крахмала установлена аморфная структура, у мальтодекстрина, полученного при кислотном гидролизе картофельного и кукурузного крахмала, присутствует частично кристаллизованная структура. Степень кристаллизации при кислотном расщепление крахмалов составляет 28 %. В образцах мальтодекстринов, полученных при ферментном гидролизе кукурузного крахмала установлено некоторое содержание кальция (3,69 кэВ), хлора (2,62 и 2,82 кэВ) и калия (3,31 и 3,59 кэВ). В образцах мальтодекстринов, полученных при кислотном расщеплении картофельного и кукурузного крахмала, содержание кальция имеется в большем количестве (4,01 кэВ).

Мальтодекстрины, картофельный и кукурузный крахмал, дифрактограммы, рентгенодифракционный метод

Короткий адрес: https://sciup.org/140301822

IDR: 140301822 | УДК: 631.1:543.635.252 | DOI: 10.20914/2310-1202-2023-1-79-86

Текст научной статьи Ретгенодифракционный анализ мальтодекстринов, полученых при кислотном и ферментном гидролизе крахмалов

Мальтодекстрин является продуктом неполного ферментного, кислотного или кислотноферментного гидролиза растительного крахмала (картофельный, кукурузный) или крахмалосодержащего сырья (пшеничная мука) [1].

Мальтодекстрин представляет смесь сахаров, в которую входят три молекулы глюкозы (декстрозы), две молекулы мальтозы и молекула мальто-треозы. Главной характеристикой мальтодекстрина является скорость протекания гидролиза крахмала или крахмалосодержащего сырья, то есть

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

его восстанавливающая способность – декстрозный эквивалент (значение DE). Степень DE мальтодекстрина составляет от 2 до 22% [2]. В России производство мальтодекстрина из крахмалосодержащего сырья и крахмала малоразвито в сравнении с другими зарубежными странами. В результате мальтодекстрины в основном поставляются из других стран мира (Китай – 68,1%, Франция – 16,3%, Германия – 3,6%, Словакия – 1,9%, США – 1,3%), так главным поставщиком мальтодекстирина является Китай. Объем импорта мальтодекстрина в Россию в 2020 г. в натуральном выражении составил 589 тыс. тонн, что на 16% выше, чем в 2019 г. Среди всех сегментов, поставку мальтодекстрина в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении лидирует торговая марка «Hebei», Китай [3–5]. В результате низкого отечественного производства мал-тодекстрина становится актуальным получение мальтодекстрина с определенными параметрами. Так, на базе ФГБУ ВО «Кемеровского государственного университета» разработана технология получения мальтодекстрина путем ферментного и кислотного расщепления из картофельного и кукурузного крахмала для молочной промышленности [6–9].

Рентгенодифракционный анализ играет важную роль в исследование практически всех твердых веществ [10, 11]. Данный метод используется для: идентификации неизвестных соединений, исследования полиморфизма, идентификации сольватации и солевой формы, определения физико-химических свойств и примесей в исследуемых образцах [12]. Каждое кристаллическое вещество имеет характерную рентгеновскую дифракционную картину с определенным расположением дифракционных линий и их интенсивностями. Дифракционную картину можно рассматривать как набор межплоскостных расстояний d (h, k, l) и соответствующих им интенсивностей линий. Важно, чтобы каждая фаза, входящая в состав смеси, была независимой в процессе создания дифракционной картины, которая представляет собой сумму дифракционных картин сосуществующих фаз [13]. Полученная дифракционная картина содержит информацию об угле отражения θ и длине волны λ, поэтому, используя уравнение Брэгга, можно рассчитать межплоскостное расстояние d [14]. В отличие от рентгеноспектрального метода анализа, ИК-спектроскопии, Оже-спектроскопии, которые способны установить лишь элементарный состав исследуемых веществ, рентгенодифракционный анализ дает возможность определить, из каких фаз состоит исследуемый образец [15]. Данный метод позволяет применять рентгенофазовый анализ в качестве метода для отличия поддельных фармацевтических препаратов от подлинных в юридической химии [16]. Таким образом, метод является одним из удобных неразрушающих аналитических инструментов, не требующих специальной пробоподготовки в сравнение с хроматографическими методами анализа. Исходя из актуальности рентгенодифракционного анализа образцы мальтодерстрина проанализированы на наличие примесей и исследована их структура.

Цель работы – изучение образцов мальтодекстрина, полученных при неполном ферментном и кислотном расщеплении картофельного и кукурузного крахмала, методом рентгенодифракционного анализа.

Материалы и методы

В качестве объектов для исследования служили картофельный и кукурузный крахмал («Пышечка», Россия), мальтодекстрины, полученные методом неполного кислотного и ферментного расщепления картофельного и кукурузного крахмала, мальтодекстрина марки («MultyDex Sun Premium», Россия).

Образцы мальтодекстрина получали исходя из методики, описанной в работе Федоровой А.М и ее коллег [17]. Данная методика описывает технологию получения мальтодекстрина с DE 12–13% из картофельного и кукурузного крахмала путем ферментного расщепления крахмалов, используя ферментный препарат Амилолюкс АТС («Сиббиофарм», Россия), и путем кислотного гидролиза, используя 10% серную кислоту в качестве катализатора.

Дифрактограммы получены на порошковом дифрактометре («ДРОН-8», Россия) в параллельных лучах, фокусируемых зеркалом Гебеля (Германия), с системой быстрой регистрации на основе стрипового позиционно-чувствительного кремниевого детектора (Mythen 2R 1D, Швейцария) и трубкой с медным анодом (Cu Kα, λ = 1.5406 Å). Диапазон регистрации по 2θ 2–100°, эффективный шаг сканирования 0.0144°.

Образцы мальтодекстрина готовили методом прессования в плоских кварцевых кюветах (чистые и обезжиренные), всю поверхность кювет с образцами тщательно выравнивали специальным шпателем. Далее кювету устанавливали в дифрактометр и закрепляли держателем для порошковых образцов с вращением, затем осуществлялось сканирование образца направленным рентгеновским пучком дифрактометра.

Для определения межплоскостного расстояния d (h, k, l) применяли формулу Вульфа-Брэгга [18] (1):

d = λ/2sinθ (1) где λ – длина волны; θ – угол скольжения.

Оценка размеров малых частиц (кристаллов) произведена по формуле Шеррера [19] (2):

D = λ/βcosθ (2)

где β – уширение дифракционных линий, вычисляемое как разность между шириной линии и шириной крупнокристаллического стандарта (кварц).

Каждой линии соответствует свое направление в кристаллитах, поэтому различие величин оценок размеров, скорее всего, указывает на анизометричность кристаллитов.

Затем рассчитывалась степень кристалличности (СК), которая рассчитывается по формуле (3):

СК = I

крист

/ (I

крист

+I аморфн )

где I крист – общая площадь максимумов кристаллической фазы; I аморфн – общая площадь дифракционного рассеяния аморфной фазы.

Рентгенофлуоресцентный анализ мальтодекстрина, полученного при кислотном и ферментном гидролизе картофельного и кукурузного крахмала, проводился при излучении 25 кэВ дифрактометра ДИФРЕЙ-401 с энергодисперсионным детектором AMPTEK. При таком облучении веществ происходит ионизация глубинных уровней атомов элементов, входящих в вещество, и возбуждаются электронные переходы на освободившиеся уровни. В случае легких элементов это, как правило, переходы К-серии, сопровож-

рентгенофлуоресценых линий К-α и К-β: при переходах соответственно с уровня 2 р (α-линия) и 3 р (β-линия) на 1s. Вследствие большей удаленности 3 р-электронов от ядра атома и экранирования их нижележащими электронными уровнями переходы с 3 р уровня на 1s менее вероятны, и β-линия слабее α-линии в 4–5 раз [20].

Результаты и обсуждения

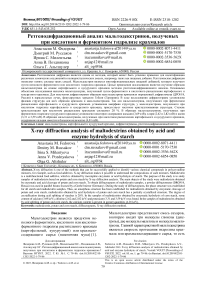

На первых этапах исследования рассмотрены дифрактограммы картофельного (№ 1) и кукурузного (№ 2) крахмалов. Данные дифракто-граммы картофельного и кукурузного крахмала указывают на структурные различия (рисунок 1). Большая часть структурно организованных цепочек с некоторыми отличиями уложены в слои с межплоскостными расстояниями в интервале 3.9–5.8 Å, кроме этого, в кукурузном крахмале выделяется также периодичность на уровне 15.8 Å (5.6°). Однако значительная часть вещества представляет собой рентгеноаморфное состояние, характеризующееся сильным рассеянием в области 15–25°. На рисунке 1 представлены результаты исследования дифрактометрического анализа образцов картофельного (№ 1) и кукурузного (№ 2) крахмала и образцов мальтодекстрина, полученных при ферментном гидролизе картофельного крахмала (№ 3) и кукурузного крахмала (№ 4).

дающиеся возникновением пары спектральных

Рисунок 1. Дифрактограммы: а) картофельного (№ 1) и кукурузного (№ 2) крахмала; b) ферментный гидролиз картофельного крахмала (№ 3) и ферментный гидролиз кукурузного крахмала (№ 4) до множенные на sinθ

Figure 1. Diffractograms: a) potato (No. 1) and corn (No. 2) starch; b) ferment hydrolysis of potato starch (No. 3) and enzyme hydrolysis of corn starch (No. 4) multiplied by sinθ

Исходя из результатов дифрактометрического анализа образцы мальтодекстрина, полученные при ферментном гидролизе картофельного и кукурузного крахмала, имеют схожую аморфную структуру с крахмалом и с окристаллизованной целлюлозой в рентгеновских лучах, на которой выделяется широкий и довольно интенсивный максимум в области 18–19°. Также имеются менее оформленные более слабые максимумы,

которые выделены в специальных координатах (рисунок 1). Причем оба образца (№ 3 и № 4) имеют схожие дифракционные картины, вид которых в значительной мере определяется комплексом межатомных расстояний, которые очень близки у моно-, ди- и полисахаридам, так как в основе этих аморфных структур одно и то же вещество – глюкоза.

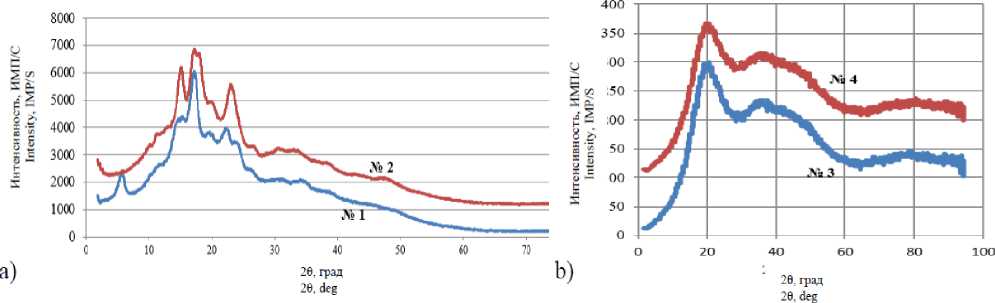

Результаты дифрактометрического анализа мальтодекстрина, полученного при кислотном гидролизе картофельного (№ 5) и кукурузного (№ 6) крахмала и сравнительные дифрактограммы мальтодекстрина, полученного при ферментном гидролизе картофельного крахмала – № 3 и при кислотном гидролизе кукурузного крахмала – № 6 представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Дифрактограммы мальтодекстрина: a) № 5 (кислотный гидролиз картофельного крахмала) и № 6 (кислотный гидролиз кукурузного крахмала); b) № 3 (ферментный гидролиз картофельного крахмала) и

№ 6 (кислотный гидролиз кукурузного крахмала)

Figure 2. Maltodextrin diffractograms: a) No. 5 (acid hydrolysis of potato starch) and No. 6 (acid hydrolysis of corn starch); b) No. 3 (enzyme hydrolysis of potato starch) and No. 6 (acid hydrolysis of corn starch)

Мальтодекстрины, полученные при кислотном гидролизе крахмала являются частично окристаллизованными, и также в высшей степени сходны между собой, несмотря на разное происхождение (рисунок 2).

Если полагать, что в результате гидролиза в обоих случаях происходит разложение крахмала до моно- и дисахаридов, возникает вопрос, почему при выделении твердого и сухого продукта, осуществляемом одинаковым методом и образом, формирование твердой фазы приводит к различной структурной организации твердой фазы.

Одной из причин этого является различный состав конечного продукта, другой – различный состав самой среды, из которой осуществляется «кристаллизация». В результате, в одном случае достигается лишь частичная и очень ограниченная взаимная сориентированность, в другом хотя бы часть вещества представлена небольшими областями, в которых молекулы довольно регулярным образом укладываются в кристаллическую решетку.

Исходя из результатов дифрактометрического анализа произвести оценку СК образцов мальтодекстрина, полученных методом ферментного гидролиза картофельного и кукурузного крахмала невозможно, так как данные образцы имеют аморфную структуру. Для других образцов мальтодекстрина, полученных кислотным гидролизом картофельного и кукурузного крахмала, была возможность определения СК, так как дифрактограммы показали частичную кристаллизацию (рисунок 2). Определение СК осуществлялось для № 5. Для этого необходимо осуществить отсечение аморфной структуры для определения интенсивности (площади) кристаллических максимумов и оценки размера кристаллитов. После отсечения фона определены дифракционные углы линий кристаллической фазы, соответствующие им межплоскостные расстояния, оценены размеры кристаллитов (таблица 1). Каждой линии соответствует свое направление в кристаллитах, поэтому различие величин оценок размеров указывают на анизо-метричность кристаллитов. Суммарная площадь максимумов кристаллической фазы составляет 1193 у. е., общая площадь под кривой дифракционного рассеяния (кристаллического и аморфного), определенная аналогично площадям для кристаллических максимумов – 4240 у. е., отсюда оценка СК равна всего 28%.

Таблица 1.

Дифракционные углы (2θ), межплоскостные расстояния (d), площадь дифракционных максимумов (S) и оценка размера (D) кристаллической фазы № 5

Table 1.

Diffraction angles (2θ), interplane distances (d), area of diffraction maxima (S) and size estimation (D) of crystal phase No. 5

|

2θ, ° |

d, Å |

S, у. е. |

D, нм |

|

17.78 |

5,99 |

173 |

9 |

|

25,58 |

3,483 |

95 |

13 |

|

29,61 |

3,017 |

243 |

11 |

|

31,79 |

2,814 |

331 |

14 |

|

42,29 |

2,137 |

89 |

9 |

|

49,25 |

1,850 |

146 |

12 |

|

53,92 |

1,700 |

80 |

– |

|

72,71 |

1,301 |

36 |

8 |

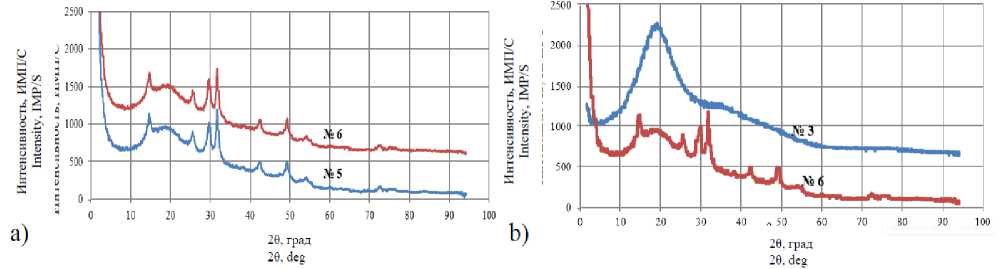

На рисунке 3 представлена сравнительная дифрактограмма мальтодекстрина (№ 3), полученного при ферментном расщеплении картофельного крахмала, и приобретенного мальтодекстрина «MultyDex Sun Premium» (№ 7).

Рисунок 3. Дифрактограммы мальтодекстрина ферментного гидролиза картофельного крахмала (№ 3) и мальтодекстрина «MultyDex Sun Premium» (№ 7)

Figure 3. Diffractograms of maltodextrin of enzymatic hydrolysis of potato starch (No. 3) and maltodextrin "MultyDex Sun Premium" (No. 7)

Также в ходе исследования дифракционного анализа рассматривался мальтодекстрин марки «MultyDex Sun Premium» (№ 7). Дифрактограмма, представленная на рисунке 3, говорит о том, что приобретенный мальтодекстрин также имеет аморфное состояние. Аморфная структура мальтодекстрина немного отличается по дифракционной картине от продуктов ферментного гидролиза крахмалов тем, что главный максимум расположен в меньших углах – примерно на 18.5° против 19.1° (рисунок 2 и 3), но, по-видимому, более близка к продуктам кислотного гидролиза, у которых главный максимум также около 18.5°.

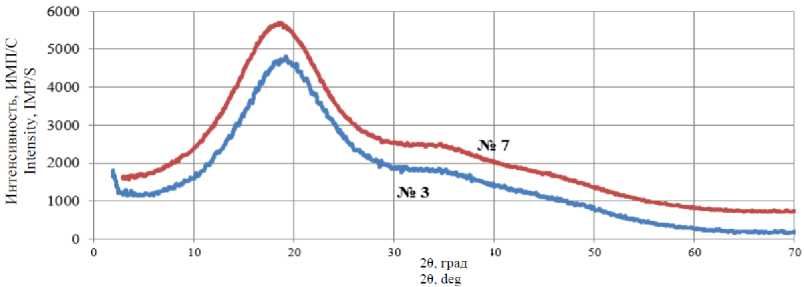

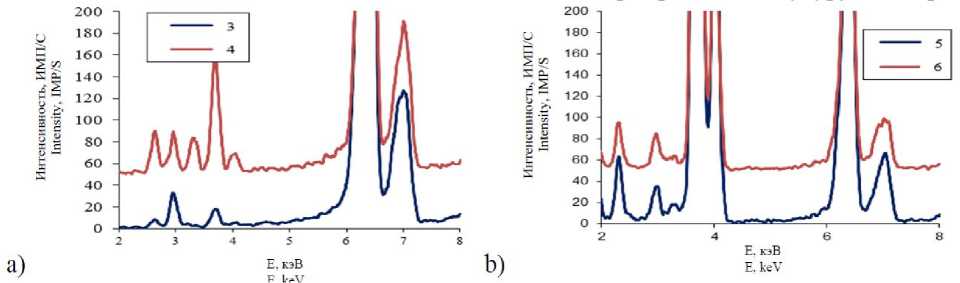

На рисунке 4 представлены результаты рентгенофлуоресцентного анализа образцов мальтодекстрина, полученных при ферментном (№ 3 и № 4) и кислотном (№ 5 и № 6) расщеплении картофельного и кукурузного крахмала.

Рисунок 4. Рентгенофлуоресцентные спектры мальтодекстрина: а) ферментного гидролиза картофельного (№ 3) и кукурузного (№ 4) крахмалов и b) кислотного гидролиза картофельного (№ 5) и кукурузного (№ 6) крахмалов Figure 4. X-ray fluorescence spectra of maltodextrin: a) enzymatic hydrolysis of potato (#3) and maize (#4) starches and b) acid hydrolysis of potato (#5) and maize (#6) starches

По результатам рентгенофлуоресцентного анализа образцы мальтодекстрина резко различаются содержанием кальция (3.69 и 4.01 кэВ, рисунок 4). В больших количествах данный элемент обнаружен у мальтодекстрина, полученного при кислотном гидролизе крахмалов (№ 5 и № 6, рисунок 4), в то время как мальтодекстрины, полученные при ферментном гидролизе крахмалов (№ 3 и № 4, рисунок 4), имеют незначительное количество кальция.

Что касается линий железа (6.40 и 7.06 кэВ) то, этот результат относительно слабого рассеяния образцами излучения используемой в аппарате рентгеновской трубки с железным анодом.

В органических образцах мальтодекстрина № 3 и 4, полученных ферментным гидролизом, линии железа не являются слабыми на фоне линий аргона и слабых линий фактически примесных элементов (Cl, К, Ca) нет.

При кислотном гидролизе крахмала обнаружена сера (2.31 и 2.46 кэВ) при равном с кальцием мольном содержании, так как дает слабые линии, чем кальций (рисунок 4 (b)). В образцах мальтодекстрина ферментного гидролиза картофельного и кукурузного крахмала (№ 3 и № 4, № 9) сера не обнаруживается, но можно отметить наличие хлора (2.62 и 2.82 кэВ), причем в образцах мальтодекстрина, полученных из кукурузного крахмала его в несколько раз больше, чем в образцах мальтодекстрина, полученных из картофельного крахмала (рисунок 4 (a)), при этом соотношение интенсивностей линий хлора и кальция сопоставимо, из чего можно сделать предположение о присутствии этих элементов в форме хлорида кальция. Также небольшое содержание калия (3.31 и 3.59 кэВ) характерно для мальтодекстрина полученного из кукурузного крахмала.

Заключение

Рентгенодифракцинный анализ оказался информационным методом для технологического производства мальтодекстрина, так как данный метод позволил выявить присутствие различных примесей и установить, какой из двух представленных методов гидролиза крахмалов является более безопасным для пищевой промышленности.

По результатам дифрактограмм видно, что образцы мальтодекстрина полученные методом ферментного гидролиза имеют аморфную структуру, также имеют схожие дифракционные картины, вид которых определяется комплексом межатомных расстояний очень близких к моно-, ди- и полисахаридам. Также дифрактограммы мальтодекстрина ферментного расщепления крахмалов имеет абсолютное сходство с приобретенным мальтодекстрином марки «MultyDex Sun Premium», следовательно, данный мальтодекстрин получали методом ферментного расщепления. С помощью рентгенофлуоресцентного анализа установлены наличие примесей, которые содержались в мальтодекстрине ферментного и кислотного гидролиза. Так, в образцах мальтодекстрина ферментного гидролиза картофельного и кукурузного крахмала содержание кальция обнаружено незначительное количество (3.69 кэВ), в то время как в образцах мальтодекстрина кислотного гидролиза картофельного и кукурузного крахмала содержание кальция имеется в большем количестве (4.01 кэВ). Следовательно, степень очистки конечных продуктов при кислотном расщеплении крахмалов является достаточно слабой. Присутствие серы в образцах мальтодекстрина, полученных при ферментном расщеплении крахмала не обнаружено, но есть следы хлора (2.62 и 2.82 кэВ) и калия (3.31 и 3.59 кэВ) в образцах мальтодекстрина, полученного при ферментном гидролизе кукурузного крахмала.

Работа была выполнена с использованием обо-рудовнаия ЦКП «Инструментальные методы анализа в области прикладной биотехнологии» на базе КемГУ.

Список литературы Ретгенодифракционный анализ мальтодекстринов, полученых при кислотном и ферментном гидролизе крахмалов

- Iakovchenko N.V. Arseneva T.P. Tapioca maltodextrin in the production of soft unripened cheese // Acta Sci Pol Technol Aliment. 2016. Р. 47-56.

- Toraya-Aviles R., Segura-Campos M., Chel-Guerrero L. Some nutritional characteristics of enzymatically resistant maltodextrin from cassava (manihot esculenta crantz) starch // Plant Foods Hum Nutr. 2017. Р. 149-155.

- Abd Ghani A., Adachi S., Shiga H. Effect of different dextrose equivalents of maltodextrin on oxidation stability in encapsulated fish oil by spray drying // Biosci Biotechnol Biochem. 2017. Р. 705-711.

- Haghighat-Kharazi S., Kasaai M.R., Milani J.M. Optimization of encapsulation of maltogenic amylase into a mixture of maltodextrin and beeswax and its application in gluten-free bread // J Texture Stud. 2020. Р. 631-641.

- Федорова А.М., Милентьева И.С. Экономическое обоснование использования мальтодекстринов для молочной промышленности // Все о мясе. 2020. С. 374-378.

- Федорова А.М., Милентьева И.С. Исследование влияния процесса сушки для производства мальтодекстрина // Инновационные технологии пищевых производств. сборник тезисов докладов II Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2020. С. 56-58.

- Федорова А.М., Веснина А.Д., Чекушкина Д.Ю. Разработка технологии получения биологически активной добавки мальтодекстрина и изучение его свойств // Инновационный конвент «Образование, наука, инновации. Молодежный вклад в развитие научно-образовательного центра «Кузбасс»». 2019. С. 171-174.

- Федорова А.М., Величкович Н.С., Милентьва И.С. Мальтодекстрины из крахмалсодержащего сырья и крахмала // Инновационный конвент" Кузбасс: образование, наука, инновации". 2019. С. 229-232.

- Федорова А.М., Милентьева И.С. Подбор параметров гидролиза крахмалосодержащего сырья // Инновации в пищевой биотехнологии: сборник тезисов VII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2019. С. 86-88.

- Ademosun A.O. Glycemic properties of Soursop-based ice cream enriched with Moringa leaf powder // Foods and Raw Materials. 2021. P. 207-214.

- Bredihin S.A., Andreev V.N., Martekha A.N. Erosion potential of ultrasonic food processing // Foods and Raw Materials. 2021. P. 335-344.

- Grujic R., Cvjetkovic V.G., Marjanovic-Balaban Ž. Separation of gliadins from wheat flour by capillary gel electrophoresis: optimal conditions // Foods and Raw Materials. 2020. P. 411-421.

- Jendrzejewska I. Application of X-Ray Powder Diffraction for Analysis of Selected Dietary Supplements Containing Magnesium and Calcium // Front Chem. 2020. P. 672.

- Jendrzejewska I., Zajdel P., Pietrasik E., Barsova Z., Goryczka T. Application of X-ray powder diffraction and differential scanning calorimetry for identification of counterfeit drugs // Monatsh Chem. 2018. P. 977-985.

- Takegami K., Hayashi H., Okino H., Kimoto N. et al. Estimation of identification limit for a small-type OSL dosimeter on the medical images by measurement of X-ray spectra // Radiol Phys Technol. 2016. P. 286-92.

- Dilanian R.A., Darmanin C., Varghese J.N., Wilkins S.W. et al. A new approach for structure analysis of two-dimensional membrane protein crystals using X-ray powder diffraction data // Protein Sci. 2011. P. 457-64.

- Федорова А.М., Козлова О.В., Славянский А.А. Исследование и разработка технологии получения мальтодекстринов для молочной промышленности // Техника и технология пищевых производств. 2020. С. 616-629.

- Shustov D.B., Baydakova M.V., Val’kovskiy G.A., Yagovkina M.A. Rentgenovskaya difraktometriya polikristalov [X-ray diffractometry of polycrystals]. St. Petersburg: Methodological guidelines for laboratory work on the diagnosis of materials, 2011. Р. 25.

- Hayashi K., Happo N., Hosokawa S. X-ray fluorescence holography // J Phys Condens Matter. 2012. Р. 093201.

- Винокуров А.Ю., Коптелова Е.К., Лукин Н.Д. Морфологические, структурные и реологические свойства катионированного в водной суспензии крахмала // Вестник технологического университета. 2015. С. 135-140.