Ретинопатия недоношенных в Кыргызской Республике: распространённость, стадии и методы лечения в условиях третичного центра

Автор: Сулайманов Ш.А., Мисиров Э.А., Сагынбекова А.Д., Суеркул кызы Д., Жумалиева Э.К., Абдувалиева С.Т.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Ретинопатия недоношенных (РН) остается основной причиной детской слепоты. Ее совокупная распространенность во всем мире составляет 31,9%, а распространенность тяжелой РН — 7,5% среди недоношенных детей. В Кыргызстане (КР) каждый год раньше срока рождается около 8 тысяч или от 5 до 10% недоношенных детей. Изучение частоты, факторов риска и видов терапии имеет важное значение для улучшения результатов раннего выявления и лечения РН.

Недоношенный ребенок, ретинопатия недоношенных, факторы риска, интравитреальное введение, бевацизумаб, лазерная коагуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14133773

IDR: 14133773 | УДК: 616-035.1 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/24

Текст научной статьи Ретинопатия недоношенных в Кыргызской Республике: распространённость, стадии и методы лечения в условиях третичного центра

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616-035.1

Ретинопатия недоношенных остаётся одной из ведущих причин детской слепоты и серьёзным осложнением в группе выживших новорождённых с экстремально низкой массой тела [1, 3, 4].

В условиях снижения неонатальной смертности благодаря внедрению современных технологий интенсивной терапии, антенатальной профилактики и респираторной поддержки, особенно в странах со средним уровнем дохода, остро встаёт вопрос не только выживания, но и обеспечения высокого качества жизни этих детей [2, 6].

Распространённость РН среди недоношенных младенцев в глобальном масштабе составляет около 32%, при этом тяжёлые формы наблюдаются в 7-8% случаев [3].

В отсутствие своевременного скрининга и вмешательства заболевание может привести к необратимой потере зрения [1, 5]. Современные клинические рекомендации подчёркивают необходимость обязательного офтальмологического скрининга у всех детей с гестационным возрастом ≤32 недель и/или массой тела ≤1500 г [2, 4].

В КР в последние годы наблюдается рост выживаемости недоношенных, включая младенцев с экстремально низкой массой тела. Это делает проблему ретинопатии особенно актуальной: с одной стороны, как индикатора качества неонатальной помощи, а с другой — как фактора, влияющего на дальнейшее развитие и социальную адаптацию ребёнка. Внедрение доступных методов диагностики и лечения РН, включая анти-VEGF и лазерную терапию, является важным этапом в формировании полноценной системы выхаживания новорождённых [4, 5].

Настоящее исследование представляет собой проспективное одноцентровое когортное исследование, проведённое в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД). В исследование были включены недоношенные новорождённые, проходившие офтальмологический скрининг на ретинопатию недоношенных (РН) в период с января 2024 г по июнь 2025 г. Критерии включения: гестационный возраст ≤ 35 недель и/или масса тела при рождении ≤ 2000 г. Критерии исключения: отсутствие повторного офтальмологического осмотра, врождённые аномалии глаз.

Общее число обследованных составило 3059 недоношенных детей, из которых 2459 соответствовали критериям включения и были проанализированы. Из них 1316 (43%) — первично осмотренные пациенты, и 1743 (57%) — повторные осмотры. Дети обоих полов обследовались в Перинатальном центре и в офтальмологическом кабинете отделения офтальмологии НЦОМиД.

Офтальмологическое обследование проводилось опытными специалистами при медикаментозном расширении зрачка с применением метода обратной бинокулярной офтальмоскопии с использованием линз +20D и +28D, а также с использованием ретинальной педиатрической камеры при необходимости. Скрининг проводился согласно национальному протоколу.

Проведен анализ связи массы тела при рождении и гестационного возраста с тяжестью РН. Статистический анализ проводился с помощью SPSS (IBM Statistics, версия 27) для Windows. Значения p <0,05 считались статистически значимыми.

Результаты и их обсуждение

Из 3059 недоношенных новорождённых, прошедших офтальмологический скрининг в период с января 2024 г по июнь 2025 г, первичный осмотр был проведён 1316 детям (43%), а повторный — 1743 детям (57%) (Таблица 1).

После исключения детей с неполными данными и тех, кто не соответствовал критериям включения, в итоговый анализ было включено 2459 младенцев, у которых оценивалась зрелость сетчатки и наличие признаков РН.

Таблица 1

Распределение по стадиям и формам ретинопатии недоношенных

|

Стадия / форма РН |

n |

% |

|

Незрелая сетчатка |

1291 |

52.5 |

|

РН I стадия |

642 |

26.1 |

|

РН II стадия |

453 |

18.4 |

|

РН III стадия |

16 |

0.7 |

|

РН IV стадия |

6 |

0.2 |

|

РН V стадия |

2 |

0.08 |

|

Агрессивная РН |

49 |

2.0 |

|

Всего |

2459 |

100.0 |

Таблица 1 отражает распределения ретинопатии недоношенных по стадиям и формам среди 2459 детей, прошедших скрининг в период с января 2024 г по июнь 2025 г. Наиболее часто встречались I и II стадии РН. Тяжёлые формы (III-V) регистрировались реже 1% от общего числа. Агрессивная РН наблюдалась у 2% детей. На основании данных, представленных в Таблице 1, видно, что наибольшую долю среди случаев ретинопатии недоношенных составляют I и II стадии заболевания, тогда как тяжёлые и агрессивные формы регистрировались значительно реже. Учитывая высокую распространённость незрелой сетчатки и начальных стадий РН, становится актуальным анализ факторов, связанных с тяжестью заболевания. С этой целью был проведён корреляционный анализ между основными перинатальными параметрами — гестационным возрастом, массой тела при рождении и стадией РН. Результаты анализа представлены в Таблице 2.

Таблица 2

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ.

|

Переменные |

Гестационный возраст |

Масса тела |

Стадия РН |

|

Гестационный возраст |

1.00 |

0.97 |

-0.59 |

|

Масса тела |

0.97 |

1.00 |

-0.55 |

|

Стадия РН |

-0.59 |

-0.55 |

1.00 |

В Таблице 2 отмечена умеренно выраженная отрицательная связь между стадией РН и гестационным возрастом (r = –0,59), а также массой тела (r = –0,55), что указывает на более тяжёлое течение РН у более незрелых и маловесных детей. Между гестационным возрастом и массой тела наблюдается сильная положительная корреляция (r = 0,97). Все значения статистически значимы (p <0,05). В связи с отсутствием необходимого технического обеспечения в 2023 г, лечение ретинопатии недоношенных в КР не проводилось. В результате 53 новорождённых были направлены для лечения за пределы страны. С начала 2024 г такое лечение стало доступным на базе НЦОМиД.

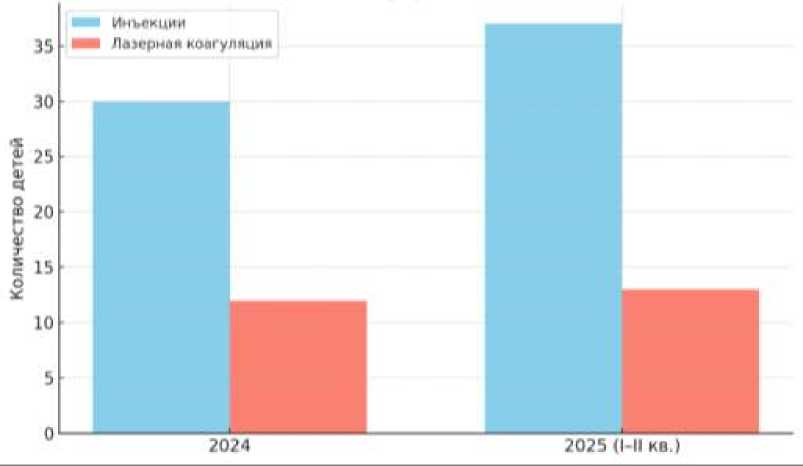

На Рисунке представлено количество детей с тяжёлыми формами РН, получивших лечение в разные периоды. В 2024 г офтальмологическая помощь была оказана 42 пациентам: 30 детям выполнены инъекции, 12 — лазерная коагуляция. В I-II кварталах 2025 г лечение получили уже 50 детей, в том числе 37 — путём инъекционного вмешательства и 13 — с использованием лазерной терапии. Наблюдается положительная динамика по числу пролеченных пациентов, что отражает улучшение доступности офтальмологической помощи и повышение выявляемости тяжёлых форм РН, в том числе на областном уровне.

Рисунок. Распределение видов лечения тяжёлых форм ретинопатии недоношенных в 2024 и I-II кварталах 2025 г

Локализация поражения, связь с перинатальными факторами и результаты лечения. В соответствии с международной классификацией (ICROP), зоны сетчатки при ретинопатии недоношенных распределяются следующим образом: зона I — центральная область вокруг диска зрительного нерва и макулы; зона II — кольцевидная зона от края зоны I до зубчатой линии с назальной стороны; зона III — периферическая серповидная часть сетчатки с темпоральной стороны.

Анализ локализации процесса показал, что в 85% случаев поражались зоны II и III, и лишь в 15% случаях — зона I. Помимо типичных проявлений РН, у части пациентов отмечались дополнительные офтальмологические изменения, включая кровоизлияния в сетчатку, помутнения стекловидного тела и др. Средний гестационный возраст среди всей исследуемой популяции (n=2459) составил 28,5±2,5 недели, средняя масса тела при рождении — 978,2±298,6 г. При этом у младенцев с клинически выраженной РН эти показатели были достоверно ниже (p<0,001). Статистический анализ выявил умеренно выраженную отрицательную корреляцию между тяжестью РН и гестационным возрастом/массой тела при рождении (r = –0,299; p<0,001), что подтверждает значимость данных факторов риска.

Распределение по стадиям РН в проанализированной когорте показало, что: I стадия была диагностирована у 642 детей (26%); II стадия — у 453 (18,4%); III-V стадии встречались редко (всего у 24 детей — 0,98%); агрессивная форма РН — у 49 (2%); верифицирована незрелая сетчатка — у 1291 (52,5%).

В 2024-2025 годах лечение получили 92 ребёнка с тяжёлыми формами РН. Из них: 67 (72,8%) были пролечены методом интравитреального введения анти-VEGF препарата; 25 (27,1%) — методом лазерной коагуляции сетчатки.

В 94,5% случаев (n=87) наблюдалась успешная регрессия заболевания, что свидетельствует о высокой эффективности выбранных терапевтических подходов. Решение о методе лечения принималось индивидуально, с учётом стадии заболевания, зоны поражения, соматического состояния ребёнка и доступности ресурсов.

Выводы

-

1. Ретинопатия недоношенных продолжает оставаться значимым медико-социальным осложнением у новорождённых с экстремально низкой массой тела, особенно в условиях роста их выживаемости в Кыргызской Республике.

-

2. В ходе скрининга 2459 недоношенных детей, проведённого в НЦОМиД в 2024-2025 гг, наиболее частыми находками были незрелая сетчатка (52,5%), а также I и II стадии РН (в совокупности 44,5%). Тяжёлые стадии (III-V) встречались менее чем в 1% случаев, а агрессивная форма РН была диагностирована у 2% детей.

-

3. Факторами риска развития более тяжёлых форм РН являлись сниженный гестационный возраст и масса тела при рождении. Установлена умеренная обратная корреляция между этими показателями и степенью тяжести РН (r = -0,299; p <0,001), что подчёркивает клиническую значимость раннего скрининга у наиболее уязвимой группы новорождённых.

-

4. Локализация патологических изменений чаще всего приходилась на зоны II и III сетчатки (85% случаев), что согласуется с данными международной классификации (ICROP).

-

5. С 2024 г в Кыргызской Республике реализована программа лечения РН. За период наблюдения лечение получили 92 ребёнка: 72,8% — с применением инъекционной терапии (анти-VEGF), 27,1% — лазерной коагуляцией. В 94,5% случаев достигнута первичная регрессия, что свидетельствует о высокой эффективности проводимого лечения.

-

6. Внедрение лечения стало возможным благодаря техническому оснащению, обучению специалистов и межведомственному сотрудничеству. По сравнению с 2023 г, когда 53 ребёнка были вынужденно направлены на лечение за рубеж, в 2024-2025 гг наблюдается значительное улучшение доступности помощи и повышение выявляемости РН, в том числе на областном уровне.