Ретроспективный анализ динамики пространственно-планировочного развития городов России

Автор: Пехтер Елизавета Эдуардовна

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы градостроительства и планировки населенных пунктов

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы развития градостроительства в России в ретроспективе. В каждом из периодов были свои особенности и вызовы, которые влияли на развитие городов и поселений. Поскольку градостроительные мероприятия на протяжении веков были тесно взаимосвязаны с историческими событиями, в статье автор поставила перед собой цель проследить динамику пространственно-планировочного развития городов на территории Российской Федерации параллельно с важными вехами в жизни страны. Актуальность исследования связана с повышенным вниманием к проблемам исторических поселений России, сохранению их среды, архитектурно-художественного и пространственно-планировочного своеобразия. В ходе работы были выделен ряд особенностей русского градостроительства, например, закономерностью в организации плана города является специфическая среда русского ландшафта, заключающаяся в четком построении силуэта города, в ясном господстве главного ядра, в подчиненном фоне жилой застройки архитектурным доминантам, в нарастании архитектурной значимости застройки от периферии к центру и др.

Город, градостроительство, планировка, поселение, посад, селище, слобода

Короткий адрес: https://sciup.org/14131881

IDR: 14131881 | УДК: 711 | DOI: 10.24412/3034-4557-2024-1-190-206

Текст научной статьи Ретроспективный анализ динамики пространственно-планировочного развития городов России

История градостроительства мало интересует широкую общественность, но это оправдывается специфичностью данной области знания. Поскольку градостроительные мероприятия на протяжении веков были тесно взаимосвязаны с историческими событиями, в статье автор поставила перед собой цель проследить динамику пространственно-планировочного развития городов на территории Российской Федерации параллельно с важными вехами в жизни страны. Структура города, пространство улиц, тип застройки, тип среды менялись, в зависимости от значения населенных мест в истории государства.

Исследованием данного вопроса в разное время занимались такие авторы, как Алферова Г.В. [Алферова 1989], Грабарь И.Э. [Грабарь 1953—1969], Иконников А.В. [Иконников 1990], Кудрявцева Т.Н. [Кудрявцева 1951], Летникова Д.В. [Летникова 2021], Снетков В.Н. [Снетков 2019] и др.

Образование поселений, прежде всего, связано с процессами экономического развития и особенностями географической среды. Наиболее сильно это проявляется на ранних стадиях развития градостроительства.

Постепенно роль природы в образовании городских поселений снижалась, так как возрастал уровень развития человеческих возможностей и теперь человек мог сам выбирать место для населенного пункта, в зависимости от своих (культурных, экономических и т.п.) предпочтений.

Этапы пространственно-планировочного развития городов России

Во времена первобытно-общинного строя планировка носила характер, отражавший патриархально-родовые отношения в обществе, а так же устройство населенных мест вызывалось необходимостью примитивного укрытия от непогоды, хищников, враждебных соседей и т. п.

С развитием производительных сил, в процессе отделения ремесла от сельского хозяйства, начали развиваться феодальные отношения и появляться феодальные города. Именно в IX-X вв. можно уже с точностью сказать, что «город» становится характерным элементом культурного ландшафта Руси.

В период складывания феодальных отношений и возникновения противоположности между городом и деревней выступают задачи, связанные с созданием опорных пунктов – посадов, для эксплуатации крестьянства и городского торгово-ремесленного населения. Таким образом, наиболее типичной схемой было сочетание крепости, с огражденным и не ограждённым посадом.

Во второй половине XII века – период феодальной раздробленности – Киев теряет значение стольного города. Теперь города становятся уже не только обслуживающим придатком к резиденции князя, но и одним из важнейших ресурсов его экономической мощи. Князья стремятся создать в городах условия, благоприятные для развития торговли и ремесел.

Нашествие татар сопровождалось погромом и разорением страны (12371241 гг.), многие города были превращены в пепелища и груды развалин. Татары были заинтересованы в разъединении русских сил, так как это облегчало им сохранение собственного господства.

Объединение русских земель вокруг Москвы, начавшееся в XIV веке, сопровождалось в первую очередь концентрацией почти всех городов во власти великого князя московского, освобождением их от прежней феодальной зависимости. По мере присоединения старых центров феодального господства к Московскому государству в них, прежде всего, изменялась роль укрепленного ядра в жизни города. Кремль переставал быть средоточием власти.

В период складывания централизованного Московского государства главной целью сооружения новых городов становится охрана государственных границ, расширение экономических связей.

В XVI веке начинается переустройство общей системы городских укреплений. Если при феодальной раздробленности каждый город укреплялся стенами и становился центром обороны ближайшей округи, то в централизованном государстве была заинтересованность, лишь в укреплении пограничных городов. Следовательно, в центральных районах страны (за исключением Москвы) уменьшилось значение кремлей. Как пунктов обороны и начинается деградация кремлей как главных городских центров.

Начавшееся в XIV веке объединение русских земель пришло к завершению в XIV веке.

Несмотря на активную градостроительную деятельность по переустройству и укреплению уже имеющихся пограничных городов, также строились и новые города-крепости.

Уже в первой половине XVI века, в связи с изменением условий обороны государственных границ и успехами фортификационного искусства четко и совершенно определенно выявилась тенденция к строительству крепостей математически правильной формы.

В планировке посадов и слобод новых городов продолжала действовать традиция постепенного роста по радиальной системе.

В отдельных случаях заметно образование квартальных групп на прямоугольно-прямолинейной системе и начало этой системы в построении общей сети улиц.

В целом планировка новых городов XVI века может рассматриваться как переходной этап от постепенного развития городского плана к преднамеренной регулярной планировке.

С началом Эпохи Централизованного Московского государства (XV-XVII вв.) территория страны расширилась до пределов, охватывающих значительную часть Центральной (Европейской) России, Левобережную Украину, Поволжье, Урал и Приуралье, обширную часть Сибири. Только за период с середины XV в.

и до середины XVI в. территория государства увеличилась более чем в 6 раз. А население примерно в 1,5 раза.

Градостроительное искусство и архитектура XV-XVI веков занимают особое место в общей культуре эпохи. По всей стране началось широкое обновление деревянных оборонительных сооружений. Всё шире развивалось каменное культовое и гражданское строительство.

Интервенция начала XVI века нанесла тяжелый урон городам, поэтому в XVII веке были восстановлены, надстроены и возведены заново многие оборонительные укрепления городов и монастырей.

Характерной чертой градостроительства XVII века является – Пограничное градостроительство. В царствие Алексея Михайловича строительство новых городов получило значительное развитие в связи с дальнейшим укреплением и расширением государственных границ. Новые города, создававшиеся с этого времени на территории европейской части России, могут быть разделены на группы:

-

- города, которые строились правительством и заселялись русскими «переселенцами» для обороны центральной части государства и вновь занимаемых территорий на «диком поле», то есть в степи, не принадлежащей каким-либо народностям и лишь временно занимавшейся кочевниками;

-

- города, которые строились и заселялись с разрешения или при содействии московского правительства украинскими выходцами из Речи Посполитой (пункты обороны южных и юго-западных рубежей);

-

- города Поволжья;

-

- освоение Сибири.

XVIII век – «Век разума и просвещения». Русское искусство вступает на путь общеевропейского развития (Петровские преобразования), но вместе с тем русская культура не отвергала своего прошлого.

Город, как и всё, что интересовало Петра I, надо было создавать исходя из передовых принципов, но для этого не хватало квалифицированных архитекторов.

И в 1709 году учреждается Канцелярия, ведавшая всеми строительными делами. При ней создается школа для начального изучения зодчества. Петр I приглашал опытных архитекторов из западных стран, а также отбирали талантливых молодых людей и командировали их для обучения в западноевропейские страны.

Основным градостроительным детищем Петра был Санкт-Петербург, который строился под его четким руководством.

В середине XVIII столетия в России происходит смена архитектурного стиля. Декоративный парадный стиль барокко перестал соответствовать экономическим возможностям круга заказчиков, всё расширяющегося за счет мелкопоместных дворян и купечества.

Развитие архитектуры обусловлено экономическими и социальными факторами.

Города быстро росли, прежде всего, за счет жилой застройки усадебного типа.

Реорганизация государственного административного управления в 1775 году, потребовавшая реконструкции старых и создание новых административных центров, стала одной из важнейших причин массового строительства правительственных и общественных зданий, переустройства городских центров и целых городов на регулярных началах.

Вскоре после вступления на трон, 25 июля (5 августа) 1763 года, императрица Екатерина II издала Указ «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов, по каждой губернии особо» и поручила его исполнение архитекторам, вошедшим в «Комиссию для устройства городов», во главе которой поставила крупного государственного деятеля И. И. Бецкого. Работа созданной 11 декабря 1762 года «Комиссии для устройства городов Санкт-Петербурга и Москвы» была нацелена и на другие города Российской империи. По реформе 1775 года вместо 20 было учреждено 50 губерний (в каждой от 10 до 15 уездов) и помимо губернских – 493 уездных города и 86 заштатных. За 34 года существования Комиссия подготовила генеральные планы, предусматривавшие замену исконной свободной планировки застройкой регулярного типа — 416 городов из 497 существовавших на 1787 год.

После окончания войны 1812-1814 гг. в стране ведется обширное строительство и под контролем государства успешно решаются большие градостроительные задачи, создаются величественные ансамбли улиц и площадей, в архитектуре которых зодчие стремились выразить триумф победы русского народа.

В 30-40-е гг. XX века русская архитектура начинает постепенно терять свои градостроительные традиции и высокое искусство создания архитектурных ансамблей. Напуганное ростом революционных настроений русское самодержавие становится на путь подавления всего прогрессивного и передового. В архитектуре поощряются реставраторские консервативные идеи, механическое копирование образцов византийского и древнерусского зодчества без учета требований и задач современности. Открывается путь эклектике и стилизаторству.

Середина XIX-XX вв. время промышленного переворота и начала железнодорожного строительства.

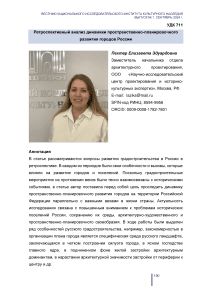

Рисунок 1. Нижний Новгород времен постройки «города» – деревянного укрепления на месте современного кремля в 1221 году. Период создания: 1944 г. Местонахождение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Государственный ордена Почета музей А.М. Горького»1

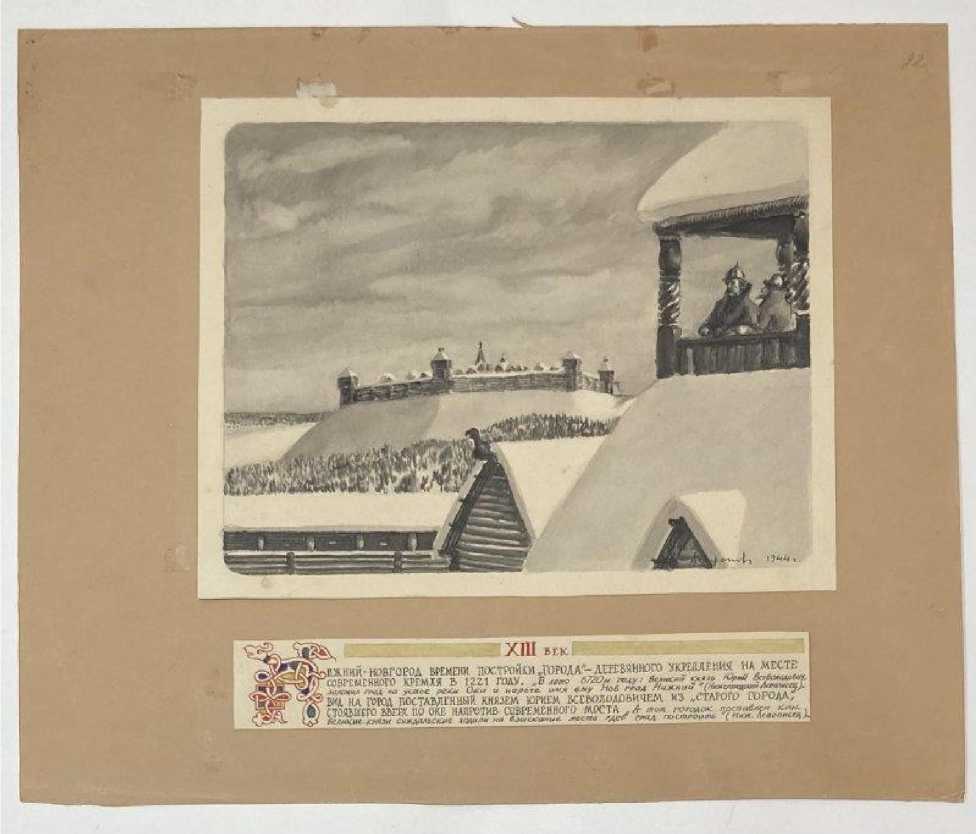

Рисунок 2. Реконструкция плана Нижнего Новгорода, начало XIII в.2

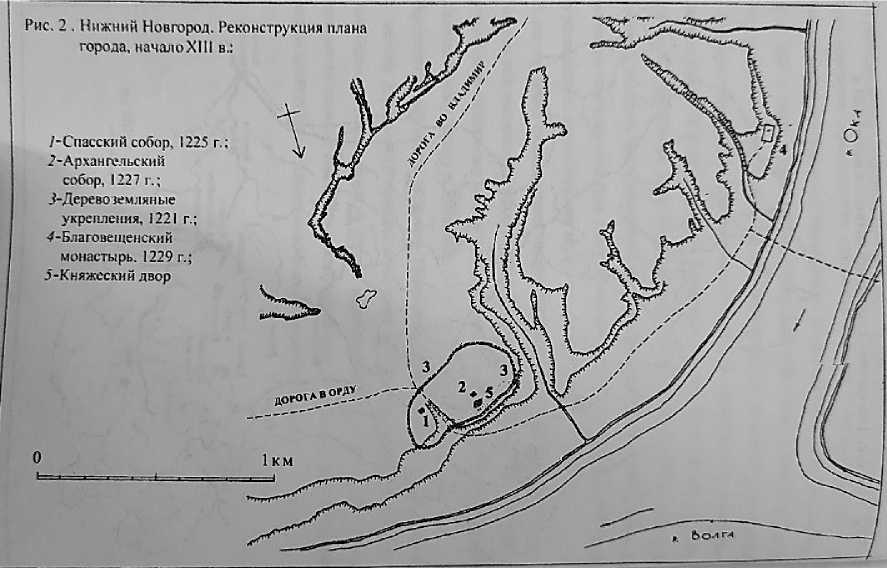

Рисунок 3. Реконструкция плана Нижнего Новгорода, XIV в.3

-

2 Источник: Шумилкин С.М. Архитектурно-пространственное формирование Нижнего Новгорода XIII – начала XX вв.: учебное пособие / С.М. Шумилкин, А.С. Шумилкин. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2010. С. 10.

-

3 Там же. С. 13.

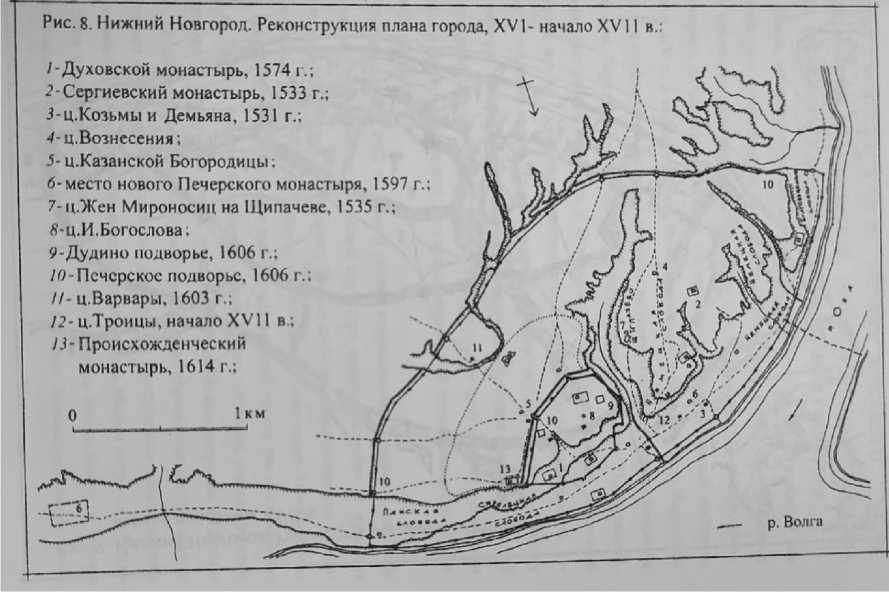

Рисунок 4. Реконструкция плана Нижнего Новгорода, XVI – начало XVII вв.4

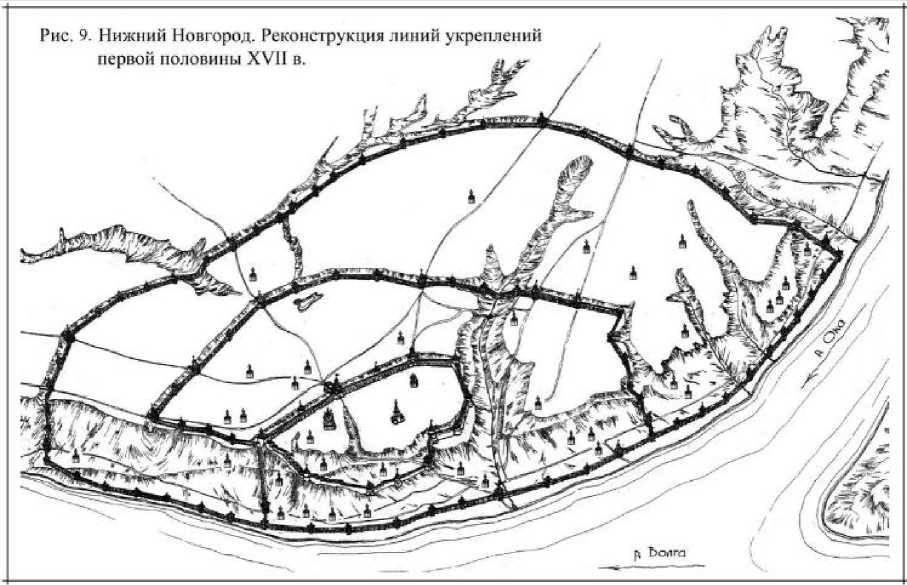

Рисунок 5. Реконструкция линии укреплений первой половины XVII в.5

-

4 Там же. С. 21.

-

5 Там же. С. 22.

-

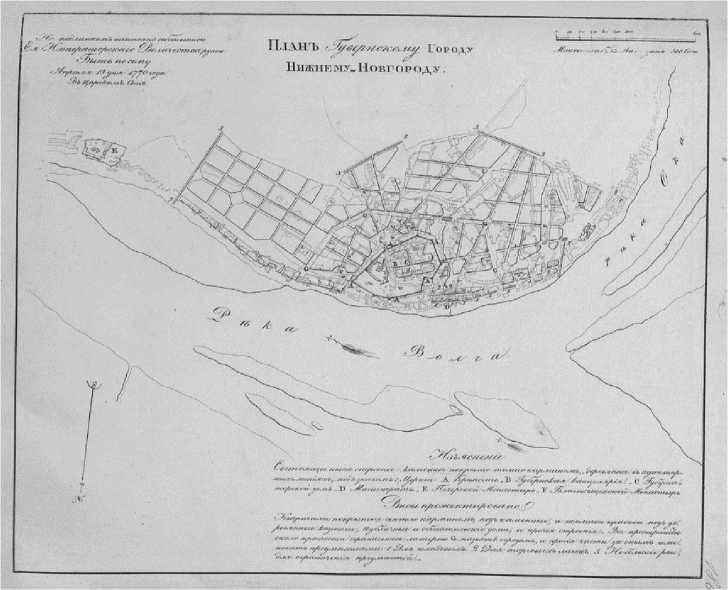

Рисунок 6. План Нижнего Новгорода 1769 г. с наложением линий вновь конфирмованного плана 1770 г.6

Рисунок 7. План Нижнего Новгорода. 1824 г.7

Рисунок 8. Нижний Новгород в XIV веке. Реконструкция C.Л. Агафонова

1970 г. Из книги: Нижегородский кремль / С.Л. Агафонов. – 2-е изд., доп. и

перераб. – Нижний Новгород: Кварц, 2010. С. 258

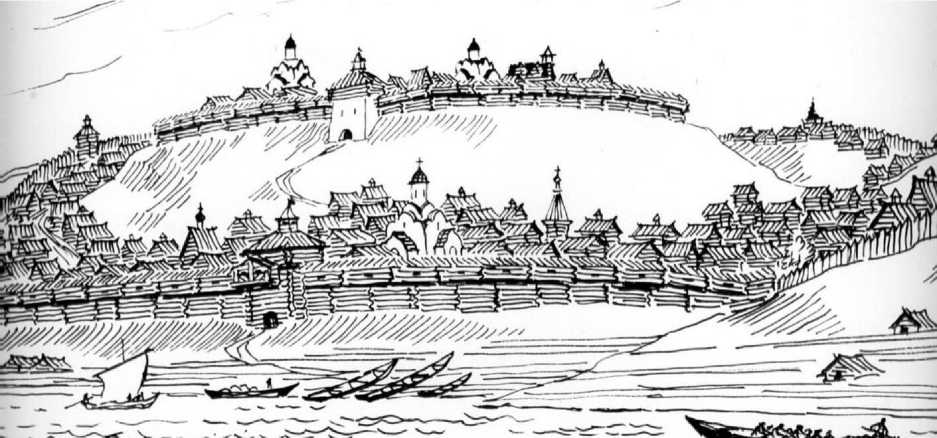

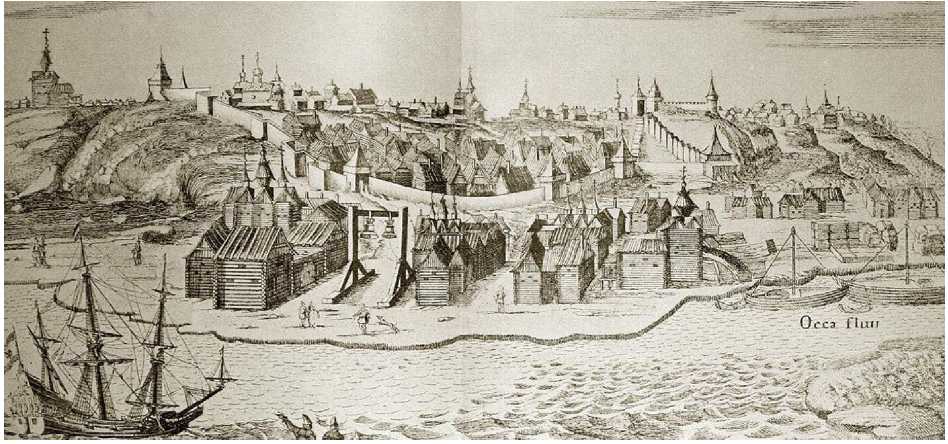

Рисунок 9. Нижний Новгород в первой половине XVII века.

Рисунок А. Олеария «Описание путешествия в Московию»9

8 Источник:

9 Источник: Там же.

|

До IX века Поселения древних славян |

XI-XIH вв. Киевская Русь и период феодально й раздроблен -ности |

XIII-XV в в. Централизованное Московское государство |

Конец XVI-начало XVIII века. Формируется профессиональная архитектурная школа |

2-я пол. XVI 11-начало XIX века. Генпланы утверждаются законодательно |

2-я пол. XIX -начало XX века. Период капитализма |

||||

|

Вид поселения |

Древний славянский поселок-селища (трипольские племена неолитической эпохи, обитавши е в районе днепровского Правобережья). Ill век до н. э. |

Городища (днепровское Левобережье: Десна, Сула, Ворскл, верховья Дона). VI 1-Х вв. |

Первые восточнославянские города. VIII-IX вв. |

Феодальные княжества. Киевская Русь перестала сущеетвоват ь как политическо е целое ко 2й половине XII века. |

Город. Период монгольско го нашествия 1380 год-Куликовска я битва. 1480 год-полное освобождение от ига. |

Город. Расцвет регулярного граострои-тельства XVI век. |

Г ород. Переломный момент в градостроительстве -1700 год XVIII век. |

Город. Переустройств о городов. Реформа о разделении России на 50 губерний по IQ-15 уездов. Указ «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо». |

Город. Развитие промышленное -ти и торговли. |

|

Структура |

Группа построек, расположенных на мысу высокого берега реки. |

Занимали береговые отроги у реки, окруженные склонами, а со стороны плато защищались рвом и валом,за которыми лежала неукрепленная часть поселка. |

культа -капища или храм. |

Укрепленны й центр феодальновотчинного хозяйства. Территория города представлял а собой сложную совокупность частновладе -льческих городских усадеб и осадных дворов, принадлежащих членам княжеской семьи, боярам и монастырям. Территориальный рост городов происходил за счет подгородных слобод, которые постепенно сливались с основной территорией посада. |

Связь городской крепости с прилегающ ими монастырями. |

Уточняется структура и в планировоч -ном отношении закрепляются: 1 .Кремль-детинец 2.Посад 3. Слободы-предместья 4. Военные форпосты-монастыри Округлая форма крепости уступает четырехугольной форме укрепления, а при значительных размерах города -многоугольной. |

Планировочная структура была связана с объемнопространственным построением города. Под общественные сооружения, отводились лучшие со всех точек зрения места. Внимание зодчих переносится с центра в посад на дворы-усадьбы горожан. |

Принцип централизован ного, правильно спланированного, регулярного города: геометрически четкая прорисовка границ города, объединение центральной части с окраинами, задача композиционного единства города. Образуются прямоугольные, радиальные, кольцевые и смешанные системы городов. В каждой из них выделялись композиционные оси в виде главных улиц или системы площадей с крупными торговыми и административными зданиями в центральном районе. |

Зонирование городских территорий. Появление новых типов зданий, новых градообразующих факторов(фаб рики, заводы). Изменение планов городов имеет характер количественны х изменений, не внося в них никаких качественных новшеств. Расслоение городской структуры на производствен неэкономические и содержательно композиционн ые центры. Частичные трансформаци и. Дачные поселки. |

Рисунок 10. Динамика пространственно-планировочного развития городов

России 10

|

До IX века Поселения древних славян |

XI-XIII вв. Киевская Русь и период феодально й раздроблен -ности |

XIII-XV в в. Централизованное Московское государство |

Конец XVI-начало XVIII века. Формируется профессиональная архитектурная школа |

2-я пол. XVIII-начало XIX века. Генпланы утверждаются законодательно |

2-я пол. XIX -начало XX века. Период капитализма |

||||

|

Пространс тво улиц |

Наличие свободной внутрисе-литебной площади, окаймленной жилищами со входами изнутри круга. Общая территори я, + территория, расположенная в центре. |

Не было уличной организации застройки. |

Замкнутое пространство, формируется заборами домовладе ний. |

Появление улиц. Направлени е улиц определялос ь центрами городской жизни: одни шли к детинцу-кремлю, торговым площадям, храмам, другие были продолжением больших дорог. Связывающи X стольный город с другими населенным и пунктами. |

Углубляете я различие между архитектуре й главных городских улиц и архитектуре й слобод. Выпускаютс я пока еще разрозненные и недостаточные постановления по благоустройству улиц и регулированию городского плана. |

Улицы даже в позднейших чертежах конца XVII -начала XVIII века, зачастую совсем не обозначены. Уличные трассы, в соответствии с функциональной необходимое тью более удобного проезда по ним, изгибаются плавно или круто в соответствии с рисунком рельефа. |

Правильная сеть улиц, прямолинейная |

С появлением транспорта меняется планировочная структура города, в частности ширина улиц. Появляется система городских дорог. Сокращение количества и размеров площадей, предпочтение скверам и садам для гуляния. На многих сквозных улицах утрачиваются визуальные связи с окружающей средой. |

|

|

Тип застройки |

Это поселения первобытных общин, обитатели которых вели неразделенное хозяйство, хранили свои запасы в общинной житнице и помещали останки умерших в одно общее погребаль ное сооружение. Их центральную часть занимало большое рубленное здание из бревен, служив ше е местом сбора всех жителей. |

Постройки располагал ись неравномерно, образовывая тесные группы, иногда соединенные внутренними переходами. Эти группы составляли большое поселение, центром которого была укрепленная цитадель. |

Формируютс я группы разрозненны х поселений вокруг торжищ. Территория города представлял а собой сложную совокупность частное л а де -льческих городских усадеб и осадных дворов, принадлежа щих членам княжеской семьи. Боярам и монастырям. На севере типичным городским жилищем становится бревенчатая изба. |

Застройка тесная, хаотичная, деревянная Появление каменных жилых домов. |

Дворы-усадьбы. Застройка становится более разнообраз ной. Компактное строительст во в пограничны х городах с целью безопасност и было причиной установлен ия норм дворовых участков. |

Почти все постройки в слободах были однотипным и, в основном бревенчатые избы, дополненны е клетью и сенями между ними. |

Каменные дома. Строгая регламентация застройки. Широко внедрялись образцовые проекты для застройщиков разного достатка. Все дома должны были выходить фасадами на красные линии. Загородные и городские усадьбы. |

Районная планировка. Резкое возрастание каменного строительства. Получили распространение многоквартирные доходные дома. Застройка начинает приобретать характер все более контрастный ее среде. Этажность растет. |

|

|

Тип среды |

Близок к сельскому. |

Близок к сельскому. |

Близок к сельскому. |

Появление элементов благоустрой ства города. |

Попытки связать застройку с природным окружением , создать связи. |

Городская. |

Городская. |

Городская. |

Урбанизированная. Торговопромышленная |

Рисунок 11. Динамика пространственно-планировочного развития городов

России 11

Таким образом, можно выявить несколько особенностей русского градостроительства:

-

- закономерностью в организации плана города является специфическая среда русского ландшафта, заключающаяся в четком построении силуэта города, в ясном господстве главного ядра, в подчиненном фоне жилой застройки архитектурным доминантам, в нарастании архитектурной значимости застройки от периферии к центру;

-

- функциональной особенностью структуры городов является наличие крепости-города и прилегающего к ней посада;

-

- при рассмотрении в целом планировочных структур конца XVII- начала XVIII вв. следует отметить, что для всех городов, по-прежнему, был характерен максимальный учет особенностей места, где намечено возвести город, органичное слияние с ландшафтом. Гармония с природой. Также максимально использовались защитные свойства местности.

Заключение

Таким образом, в ходе краткого освещения динамики пространственнопланировочного развития городов России, можно сделать следующие выводы:

-

1. Закономерностью в организации плана города является специфическая черта русского ландшафта, заключающаяся в четком построении силуэта города, в ясном господстве главного ядра, в подчиненном фоне жилой застройки архитектурным доминантам, в нарастании значимости застройки от периферии к центру.

-

2. Функциональной особенностью структуры городов (X-XV вв.) является наличие крепости-города и прилегающего к ней посада. Посад мог быть охвачен своей линией укреплений, которые именовались окольным внешним городом, острогом.

-

3. При рассмотрении в целом планировочных структур конца XVII-начала XVIII вв. следует отметить, что для всех городов, по-прежнему, был характерен максимальный учет особенностей места, где намечено возвести город, органичное слияние с ландшафтом, гармония с природой. Также максимально использовались защитные свойства местности.

-

4. XVI-XVII вв. Изменился характер чертежей. Они стали более точными, в некоторых случаях полностью соответствовали местности. Расцвет регулярного градостроительства.

-

5. 60-70-е гг. XVIII вв. - значение этого периода в развитии русского градостроительства огромно. В это время в основном разрабатывались принципы проектирования и массовой застройки провинциальных городов, получившие впоследствии широкое распространение. Не случайно к этому времени относится большинство градостроительных указов, это был период проведения генерального межевания и геодезической съемки городов, подготовки необходимых кадров.

-

6. Начиная с 80-х годов и до войны 1812 года начинается расцвет русского классицизма. Разработанные в это время планы городов, в основном в центральных губерниях, имеют много общего. Они сходны, прежде всего, своей регулярностью, проявляющейся в геометрически правильной сети улиц, переулков и площадей, в четком делении на центральные районы и предместья. Характерная черта градостроительства данного периода создание законченного типа города, в планировке и застройке которого в полной мере сказались принципы русского классицизма, но вместе с тем зодчие стремились сохранить особенности сложившейся архитектуры и соединить в целостном архитектурном ансамбле вновь возводимые здания с древними сооружениями.

-

7. Город середины XIX- начала XX вв. по облику и составу зданий, по организации художественно-выразительного пространства и стилевым характеристикам разительно отличается от города эпохи классицизма. Во-первых, обновляется наполнение городов, появляется много новых типов зданий; во-вторых, государственная власть оказывает целенаправленное воздействие на характер архитектурно-градостроительной деятельности.

-

8. Типичная черта русского города в период промышленного переворота – это рост городских окраин, планы чаще всего представляли собой лапидарное наращивание одинаковых прямоугольных кварталов. Перепланировка городского плана носила выраженный локальный характер, далекий от осмысления города как единого архитектурного целого. К числу наиболее встречающихся изменений относятся: устройство новых торговых лавок, строительство общественных зданий, устройство мостов, расширение кладбищ и т.д.