Ретроспективный анализ использования сельскохозяйственных угодий опытной станции “Орошаемая” в течение полувека

Автор: Круглякова Н.Г., Хитров Н.Б., Горохова И.Н., Кравченко Е.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 121, 2024 года.

Бесплатный доступ

Для исследования трансформации, эволюции и деградации почвенного покрова вод влиянием хозяйственной деятельности человека необходима информация об истории использования земель. Цель статьи - представить результаты ретроспективного анализа изменения сельскохозяйственных угодий в зоне распространения почв светлокаштановых солонцовых комплексов. Объект - почвенный покров на землях опытной станции “Орошаемая” - филиала Федерального научного центра гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, Волгоградская область, Волго-Донская оросительная система, южные склоны Приволжской возвышенности. Анализ выполнен на основе большого числа космических снимков, архивных данных и консультаций специалистов. Представлены схемы использования земель в разные периоды времени с 1970-х годов до 2023 г., графики динамики площади богарной, орошаемой пашни, залежи. Выявлено 9 вариантов смены угодий во времени: 1 - богара постоянно с 1970 г.; 2 - богара → орошение → богара; 3 - орошение → богара; 4 - богара → орошение; 5 - орошение → богара → орошение; 6 - орошение → богара →залежь; 7 - богара → залежь; 8 - залежь постоянно с 1970 г.; 9 - не используемые земли в последние годы. Установлена длительность однотипного использования каждого поля. Рассчитаны статистические характеристики мощности пахотных горизонтов почв опытной станции.

Пашня, орошение, залежь, мониторинг земель, пахотный горизонт

Короткий адрес: https://sciup.org/143184040

IDR: 143184040 | УДК: 631.47:631.67 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-121-241-280

Текст научной статьи Ретроспективный анализ использования сельскохозяйственных угодий опытной станции “Орошаемая” в течение полувека

Основные тенденции изменения почвенного покрова в по- следнее столетие обусловлены прямым воздействием на него различных видов деятельности человека и косвенным влиянием изменяющихся климатических, гидрогеологических и социальноэкономических условий. Сведения о разных видах деградации почв обобщены в монографии (Научные основы…, 2013). Для территорий лесостепной, степной и сухостепной зон одним из важнейших воздействий является сельскохозяйственная деятельность, в результате которой от 70 до 90% земель вовлечено в пашню. Помимо технологий сухого земледелия в этих зонах широко применяют технологии возделывания культур в условиях орошения.

Орошение земель – один из мощных видов антропогенных воздействий на почвенный покров и ландшафты в целом, связанный с существенным изменением водного баланса территории в условиях климатически обусловленного дефицита влаги (Soil survey…, 1979). В России значительная часть орошаемых земель сосредоточена в сухостепной зоне распространения каштановых солонцовых комплексов (Зимовец, 1991; Экологические требования…, 1996).

В связи с этим при изучении процессов трансформации, эволюции и деградации почв под влиянием антропогенных воздействий необходимо иметь сведения о видах сельскохозяйственных угодий, используемых на них технологиях, а также о свойствах почв в предшествующие периоды, иными словами, целесообразно изучить историю землепользования на исследуемой территории в предыдущие 20–40 лет, а иногда и за более длительный период. Решение этой задачи возможно на основе разных подходов сбора информации: (1) архивных сведений хозяйства о землепользовании и применяемых технологиях, включая опубликованные данные (Брызжев и др., 2013; Горохова и др., 2020); (2) картографических материалов разного времени составления (Иванов и др., 2020; Иванова и др., 2023); (3) данных дистанционного зондирования (ДДЗ) в виде аэрофотоснимков и снимков космической съемки разными аппаратами (Брызжев и др., 2013; Abdelsadek et al., 2022; Aslam et al., 2024; Kaliraj et al., 2017; Kundu et al., 2017; Nkiruka et al., 2023; Salhi et al., 2021; Yao 2013).

В лаборатории почвенной информатики ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева” разработали технологию проведения ретроспективного мониторинга почвенно-земельного покрова, которая включает сбор в проекте ГИС разнообразной тематической информации (почвенные карты, землеустроительные планы, топографические карты, цифровые модели рельефа) и ДДЗ, исправление пространственных искажений (если они имеются), ге-ореференсирование всех пространственно-распределенных материалов, создание специализированных классификаторов и легенд к картам землепользования и динамики земель (Брызжев и др., 2013). Эта технология использована при анализе влияния лесополос (Рухович и др., 2014), засоления почв (Рухович и др., 2017) и слитых почв замкнутых западин (Рухович и др., 2015) на изменение почвенного покрова и землепользования в Азовском районе Ростовской обл., динамики засоления почв Голодной степи (Рухо-вич и др., 2016), переувлажненных почв на пашне в Тамбовской обл. (Королева и др., 2019), динамики открытой поверхности почвы на пашне в Тульской обл. (Рухович и др., 2018).

Цель статьи – представить результаты ретроспективного анализа сельскохозяйственных угодий опытной станции “Орошаемая” с начала 1970-х годов до 2023 г. для решения задач исследования трансформации почвенного покрова с каштановыми солонцовыми комплексами под влиянием богарного и орошаемого земледелия.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

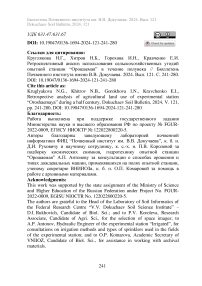

Объектом исследования являются сельскохозяйственные угодья опытной станции “Орошаемая” – филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения “Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации имени А.Н. Ко-стякова” (ОС “Орошаемая” – филиал ФГБНУ ФНЦ “ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова”) (рис. 1).

Рис. 1. Положение опытной станции “Орошаемая” (границы обозначены красной линией).

Fig. 1. Position of the experimental station “Irrigated” (borders marked by the red line).

В 1960-х годах исследуемая территория входила в состав отделения № 3 учхоза “Горная Поляна”. В октябре 1967 г. на ее базе было создано опытно-производственное хозяйство (ОПХ) “Орошаемое” Волжского (в последствии Всесоюзного) научноисследовательского института орошаемого земледелия (ВНИИОЗ). В 1992, 2000, 2010 и 2013 гг. ОПХ “Орошаемое” изменяло юридический статус в соответствии с изменяющимся законодательством в Российской Федерации и ведомственной принадлежности. С 2021 г. ФГУП “Орошаемое” реорганизовано в форме преобразования в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Опытная станция “Орошаемая”» (ФГБУ «Опытная станция “Орошаемая”») и присоединения к ФГБНУ “ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова” в качестве обособленного структурного подразделения.

Опытная станция “Орошаемая” расположена на югозападном склоне Приволжской возвышенности в 18–20 км к западу от Волгограда. Южная граница земель хозяйства примыкает к Волго-Донскому судоходному каналу между Варваровским и Бе-реславским водохранилищами. По ландшафтному районированию Волгоградской области она находится на юге Волго-Медведицкого ландшафта (Темнышова, Денисова, 2014).

Общая площадь землепользования – 3 644 га, из которых сельскохозяйственные угодья занимают 3 552 га. Площадь пахотных земель – 2 575 га, в составе которых 1 379 га орошаемых .

Агроклиматические ресурсы территории характеризуются недостаточностью увлажнения, высокой температурой воздуха и почвы, сильными ветрами. Среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах +7.6_+8.5 ° С, минимальная среднемесячная температура в январе -9.6 ° С, максимальные - в июле-августе составляют +24.8 ° С. По агроклиматическому районированию Волгоградской области опытная станция относится к очень теплому району резко засушливой области IIIb (Темнышова, Денисова, 2014).

В геоморфологическом отношении земли хозяйства размещены в Приволжской возвышенной провинции, где в составе аккумулятивно-денудационной южной ее части выделяется Юго-

Западный подрайон низких плато и террас с плосковолнистым рельефом. Именно в этой части плосковыпуклые водоразделы переходят в склоны долин рек Червленая (в настоящее время – меандры этой реки, затоплены водами Варваровского и Береславского водохранилищ Волго-Донского судоходного канала), Песчаная и Карповка.

В литологическом отношении территория неоднородна. Почвообразующими породами являются преобладающие палевобурые четвертичные опесчаненные суглинки с линзами песка и супеси на глубине 1.5–3 м, разные двучленные отложения, представленные указанными выше суглинками, подстилаемыми с 50– 120 см песками разного цвета и карбонатности, супесями и слоистыми песчано-суглинистыми отложениями, а также выходящими на дневную поверхность щебнисто-суглинисто-песчаными и щебнисто-суглинистыми отложениями с фрагментами опоки (Дегтярева, Жулидова, 1970; Зинченко и др., 2020).

Территория опытной станции относится к сухостепной природной зоне с развитием светло-каштановых солонцовых комплексов на водораздельных склоновых поверхностях, большая часть которых используется в сельском хозяйстве (Дегтярева, Жу-лидова, 1970).

До орошения преобладающими почвами были светлокаштановые солонцеватые и несолонцеватые суглинистые почвы в комплексе с каштановыми степными солонцами на водоразделе и склонах, луговато- и лугово-каштановыми почвами в западинах и ложбинах; в лощинах и отвершках балок – комплексы намытых почв, в долине Балки Песчаной – аллювиальные почвы. В течение последнего полувека почвенный покров подвергся преобразованию под влиянием испытания и эксплуатации разных способов и техники орошения и сопутствующих агротехнических и мелиоративных воздействий. В текущее время основной способ орошения – дождевание “Фрегатами” или дождевальными установками барабанного типа. Большая часть территории опытной станции представлена пашней. По классификации почв СССР к указанным выше названиям почв добавляются определения “пахотная”, “орошаемая”, “смытая”. Согласно классификации почв России, почвы представлены агрокаштановыми солонцеватыми, агрозема-ми аккумулятивно-карбонатными солонцеватыми и несолонцеватыми, агроземами глинисто-иллювиальными, агросолонцами, аг-роземами без срединных горизонтов, а также стратоземами и разными стратифицированными почвами. По международной классификации WRB (IUSS, 2022), это Haplic or Luvic Kastanozems (Aric, Loamic), Haplic Solonetz (Aric, Loamic, Cutanic).

Ретроспективный анализ использования сельскохозяйственных угодий опытной станции выполнили на основе большого числа космических снимков Landsat и Sentinel c 1973 по 2021 гг. разных сезонов и наземной оценки фактического состояния угодий в 2022 и 2023 гг.

Для визуального дешифрирования угодий использованы данные дистанционного зондирования (ДДЗ):

-

1. Landsat 1 многоканальный с пространственным разрешением 60 м 1973 (1 кадр) и 1974 гг. (1 кадр).

-

2. Landsat 2 многоканальный с пространственным разрешением 60 м 1975 г (2 кадра).

-

3. Landsat 4 TM многоканальный с пространственным разрешением 30 м 1983 г. (2 кадра).

-

4. Landsat 5 TM многоканальный с пространственным разрешением 30 м 1985 (2 кадра), 1986 (4 кадра), 1987 (4 кадра), 1988 (8 кадров), 1989 (6 кадров), 1990 (4 кадра), 1991 (6 кадров), 1992 (5 кадров), 1993 (2 кадра), 1994 (6 кадров), 1995 (6 кадров), 1996 (3 кадра), 1997 (2 кадра), 1998 (6 кадров), 1999 (10 кадров), 2000 (7 кадров), 2001 (4 кадра), 2002 (2 кадра), 2003 (1 кадр), 2004 (1 кадр), 2005 (2 кадра), 2006 (2 кадра), 2007 (7 кадров), 2008 (2 кадра), 2009 (3 кадра), 2010 (5 кадров), 2011 гг. (5 кадров).

-

5. Landsat 7 ETM+ многоканальный с пространственным разрешением 30 м 2000 (1 кадр), 2001 (3 кадра), 2002 (1 кадр), 2003 гг. (1 кадр).

-

6. Landsat 8 OLI многоканальный с пространственным разрешением 30 м 2013 (3 кадра), 2014 (2 кадра), 2015 (3 кадра), 2016 (4 кадра), 2017 (4 кадра), 2018 (7 кадров), 2019 (5 кадров), 2020 (7 кадров), 2021 гг. (3 кадра).

-

7. Sentinel-2 многоканальный с пространственным разрешением 10 м 2016 (4 кадра), 2017 (19 кадров), 2018 (36 кадров), 2019 (31 кадр), 2020 (32 кадра), 2021 гг. (16 кадров).

Подборку снимков выполнили сотрудники лаборатории почвенной информатики ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева”. Для уточнения информации о виде угодья использовали публикации сотрудников ВНИИОЗа и консультации гидротехников опытной станции.

В QGIS создан векторный слой состояния земельных угодий в разные периоды. В качестве основы для проведения границ использовали современные снимки высокого разрешения, учитывая сравнительное постоянство границ полей за полвека. Исключением были участки с дождевальными машинами (ДМ) Фрегат большого радиуса действия на правом берегу балки Песчаной, которые выделены с большей пространственной погрешностью по центрам пикселей вдоль края круга на снимках Landsat с 1986 по 2000 гг.

Выделяли следующие угодья: (1) пашня богарная (далее “богара”), (2) пашня орошаемая, (3) залежь, (4) узкие линейные полосы, являющиеся разделителями используемых пахотных угодий.

Богарную пашню дешифрировали на основе изменения спектральной яркости снимков нескольких сроков в течение года от весны до осени, связанной с посевом, развитием культуры, ее уборки и подготовки поля к посеву следующей культуры. Обязательным признаком является наличие открытой поверхности почвы весной и/или осенью. Чистые пары в летний период имеют открытую поверхность почвы. Залежь отличается от богары и орошения отсутствием периода с открытой поверхностью почвы в течение нескольких лет подряд. Узкие разделители на полях или между полей дешифрировали по наземным наблюдениям в период 2019–2023 гг. с отслеживанием их исчезновения на космических снимках более ранних сроков съемки. Их возникновение обусловлено развитием сорной растительности вдоль канав бывших оросителей или трасс закрытых трубопроводов с выходами на поверхность гидрантов для разных ДМ.

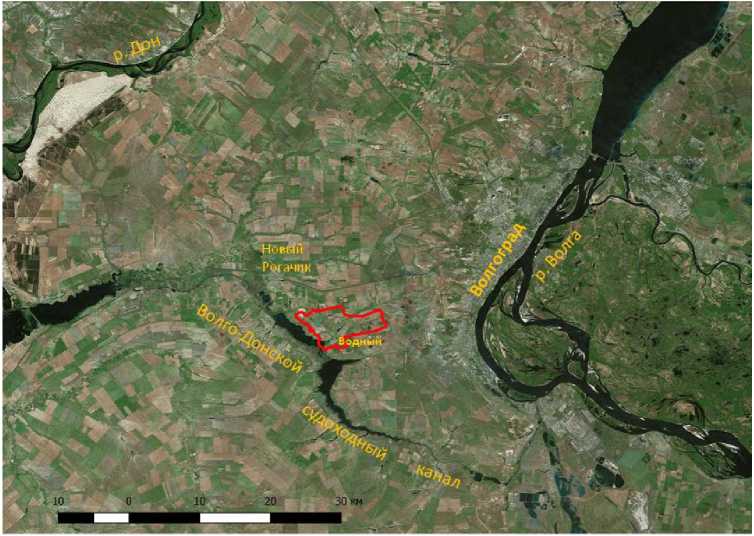

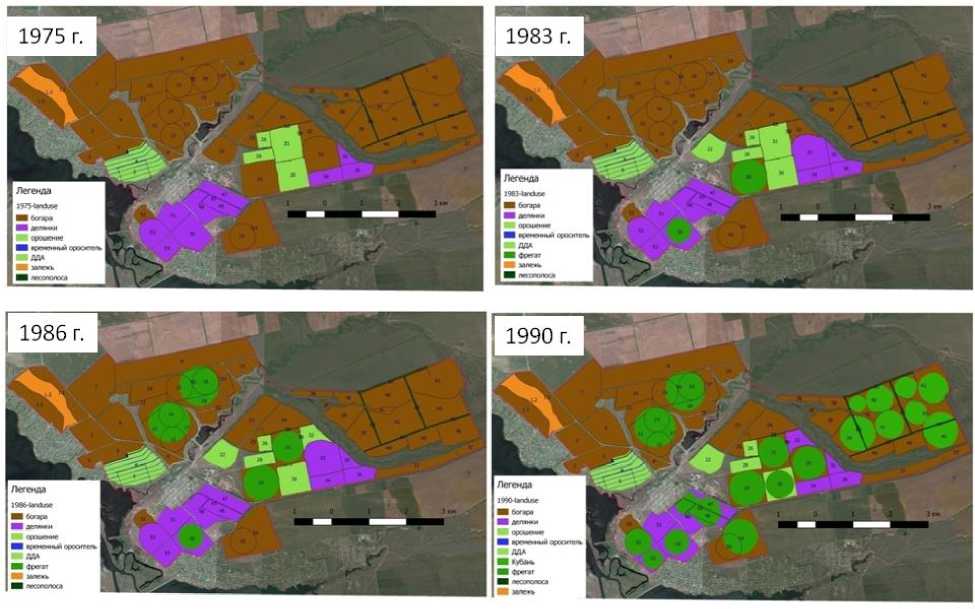

На рисунке 2 представлен пример составленной схемы использования земель в 2019 г. и три выборочных снимка Sentinel-2 в мае, августе и сентябре.

Орошаемую пашню разделяли по видам использованных ДМ на основе формы поливного участка, наземной информации о виде ДМ, имеющихся публикаций и консультаций специалистов, работавших в ОПХ “Орошаемое”. Участки полива ДМ ДДА-100 отмечены на почвенной карте 1976 г. и выделяются по сохранившимся канавам временных оросителей или прямых узких полос сильно вскипающих почв на их месте после выравнивания поверхности поля. Последние хорошо проявляются на современных космических снимках высокого разрешения в виде светлых узких полос, расположенных параллельно друг другу с интервалом 100– 110 м. ДМ Фрегат и ДМ Кубань являются машинами кругового действия со стационарным гидрантом в центре. Они создают круговой рисунок орошаемого массива. Поля, на которых сотрудники ВНИИОЗа проводили и проводят полевые опыты, отличаются мозаичным рисунком большого числа экспериментальных делянок. Их выделяли в особую группу орошаемой пашни под названием “делянки”.

Рис. 2. Космические снимки Sentinel-2 трех сроков (A – 25.05.2019;

B – 13.08.2019; C –

05.09.2019) и схема использования земель опытной станции “Орошаемая” в 2019 г. (D). Красная рамка на снимках граница хозяйства. Цифры – условная нумерация полей.

-

Fig. 2. Sentinel-2 space images of three dates (A – 25.05.2019;

B – 13.08.2019; C – 05.09.2019) and the scheme of land use of the experimental station “Irrigated” in 2019 (D). The red line is the farm boundary. Numbers are conventional numbering of fields.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

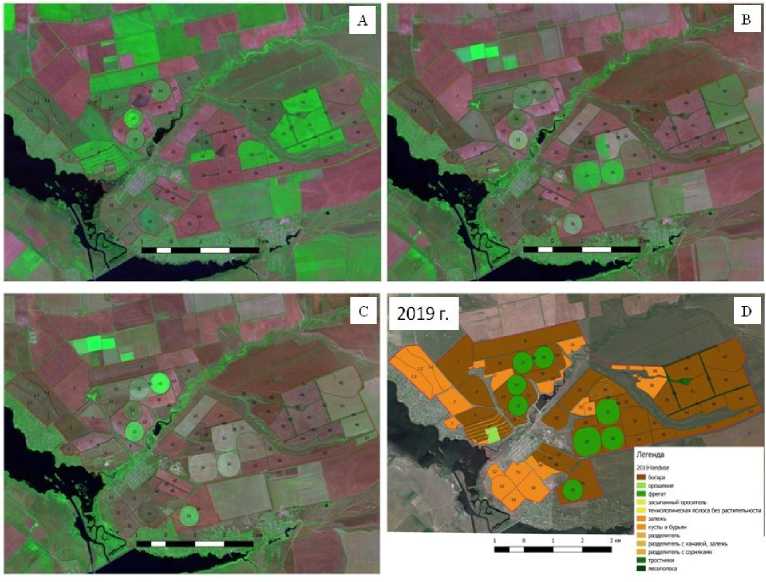

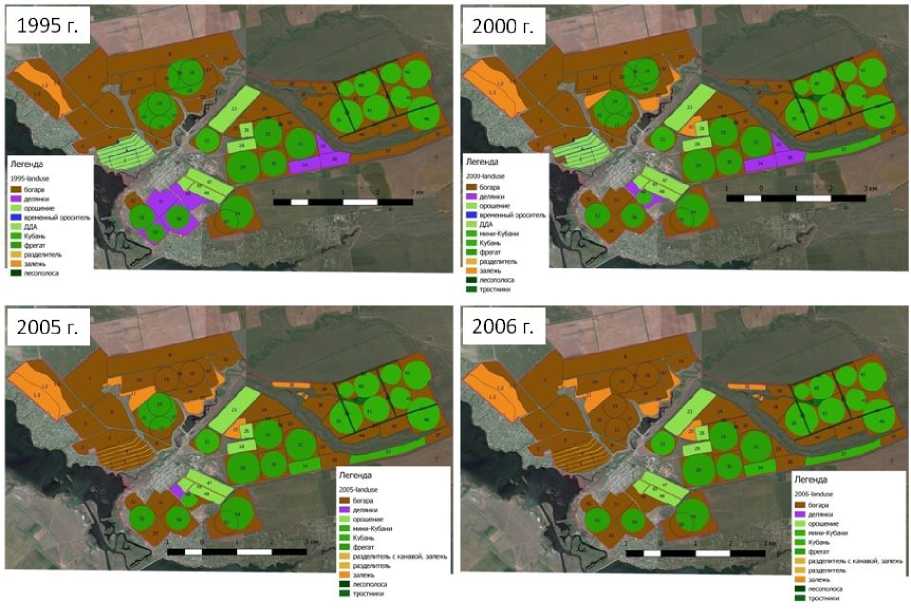

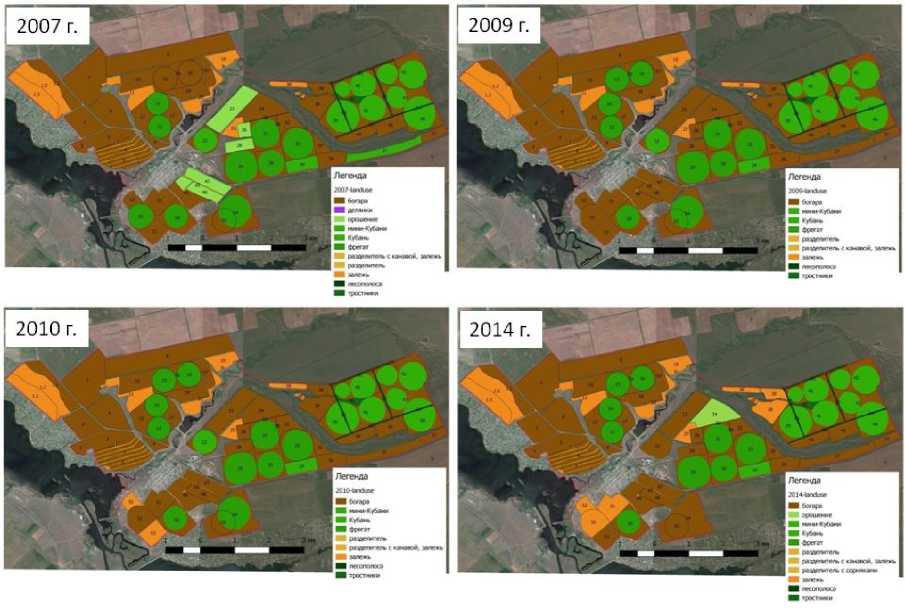

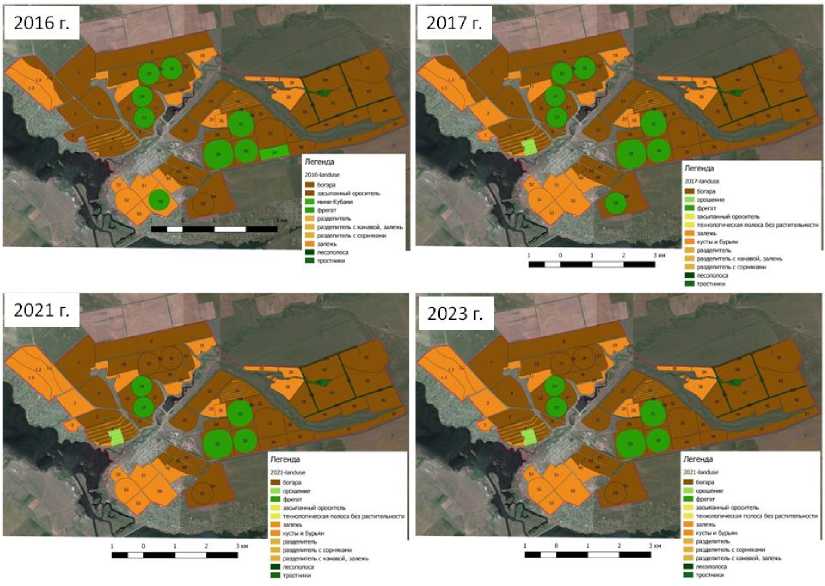

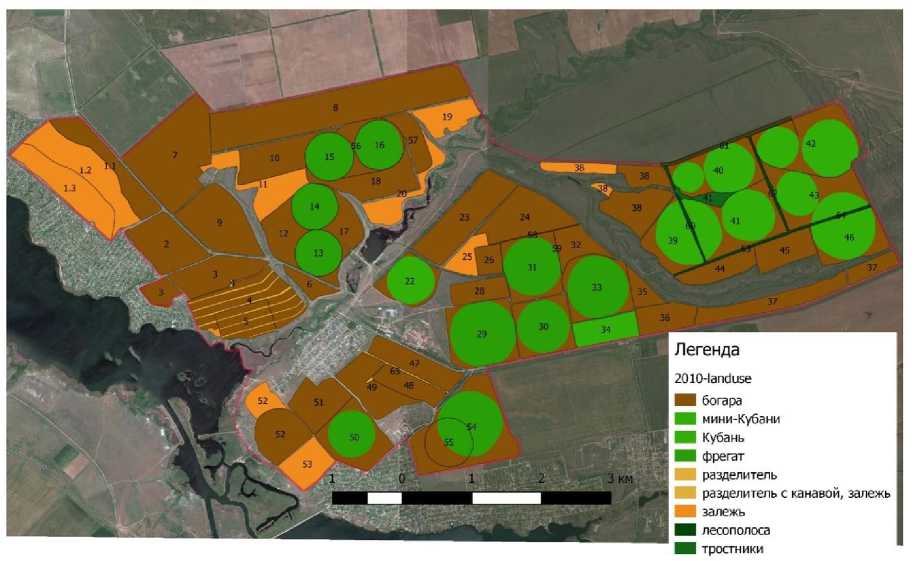

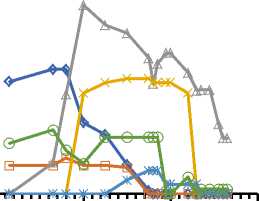

Схемы использования земель в разные годы представлены на рисунке 3, более детально для одного срока на рисунке 4.

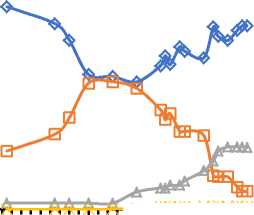

После организации ОПХ большая часть территории сельскохозяйственных угодий была представлена богарной пашней (рис. 5A). В дальнейшем ее общая площадь сначала уменьшалась в связи с развитием орошаемых земель, достигнув минимума в 1995–2000 г., затем неравномерно увеличивалась за счет перевода части орошаемых земель обратно в богарные, либо разных земель в залежь. Два локальных временных максимума общей площади богарной пашни в 2006 и 2016 гг. (рис. 5A) обусловлены временем замены ДМ Фрегат (2006 г.) или постоянным прекращением орошения ДМ Кубань (2016 г.).

В начале 1970-х годов орошение проводили преимущественно на опытных полях с небольшими делянками (рис. 5 B). При этом использовали разные дождевальные машины: Волжанку (ДКШ-64), Днепр, ДДА-100М и некоторые другие. Большая часть территории в то время была богарой.

На опытных полях изучали эффективность приемов возделывания, удобрения, защиты от болезней разных сельскохозяйственных культур, оптимизировали режим орошения под разные культуры, обосновывали севообороты (Орошаемое земледелие…, 1972, 1994, 2023; Динамика почвенных процессов…, 1990; Проблемы водосберегающего орошения…, 1994; Мамин и др., 2010; Мелихова и др., 2013; Чамурлиев и др., 2013; Мелихов и др., 2018; Тихонова и др., 2014; Роль мелиорации земель…, 2017).

В 1980-х годах появились производственные поливные участки, орошавшиеся ДМ Фрегат. В 1990-х и 2000-х годах отмечается максимальное развитие орошения в хозяйстве (рис. 5A), обусловленное использованием ДМ Фрегат и Кубань кругового действия (рис. 5 B). В это же время испытываются дождевальные установки разных конструкций: Волжанка ДКШ-64, Ладога, Кубань ЛШ, малогабаритная поливальная техника (мини-Кубань-К, мини-Кубань-ФШ, мини-Фрегат-К, мини-Фрегат-ФШ).

Рис. 3. Схемы использования земель в ОПХ “Орошаемое” и позднее на опытной станции “Орошаемая” с

1970-х годов. Цифры – условные номера полей.

Fig. 3. Schemes of land use at the experimental station “Irrigated” since

1970s. Figures are conventional numbers of fields.

Рис. 4. Схема использования земель в ОПХ “Орошаемое” в 2010 г. Цифры – условные номера полей.

Fig. 4. Scheme of land use at the experimental station “Irrigated” in 2010. Figures – conditional numbers of fields.

А

B

^.-гт^гт^ттг

в 300

1970 1990 2010 2030

Год

1970 1990 2010 2030

Год

Рис. 5. Динамика площади сельскохозяйственных угодий опытной станции “Орошаемая” с 1973 по 2023 гг.: А – суммарная площадь: 1 – пашня, богара; 2 – пашня, орошение (без разделения); 3 – залежь; 4 – не используемые узкие полосы (разные разделители и тростники); B – раздельно пашня, орошаемая разными дождевальными машинами: 5 – делянки на опытных полях; 6 – ДДА-100М; 7 – Фрегат; 8 – Кубань; 9 – мини-Кубань; 10 – дождевальные машины фронтального или барабанного типа.

Fig. 5. Dynamics of agricultural land area of the experimental station “Irrigated” from 1973 to 2023. A – total area: 1 – dry arable land; 2 – arable land, irrigated (without division); 3 – fallow land; 4 – unused narrow land strips (different hedges and reeds); B – arable land divided and irrigated by different sprinklers; 5 – plots on experimental fields; 6 – DDA-100M; 7 – Fregat; 8 – Kuban; 9 – mini-Kuban; 10 – sprinklers of frontal types or hose reelers.

Со второй половины 2010-х годов площадь поливных земель постепенно уменьшается. Производственные посевы орошают ДМ Фрегат, на экспериментальных полях – дождевальными установками барабанного типа. Ранее орошавшиеся поля используют под богару.

Некоторые поля оставляли под залежь, площадь которой заметно стала увеличиваться после 1995 г. в связи с социальноэкономическими изменениями в стране. В 2020–2023 гг. участки залежей имели наибольшее распространение (рис. 3, 4, 5). Они приурочены к сильно щебнистым поверхностям (поля 1.2, 11, 25), эродированным склонам на правом берегу балки Песчаной (поля 19, 20), наиболее удаленным от поселка полям (1.1, 1.3, 2, 38), а также к первым экспериментальным полям с делянками возле поселка (поля 49–53).

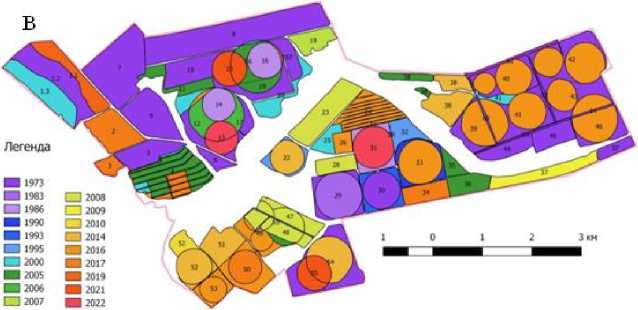

В течение полувека на территории опытной станции выделены следующие варианты смены вида использования сельскохозяйственных угодий во времени: 1 – богара постоянно с 1970 г. (867 га); 2 – богара → орошение → богара (909 га); 3 – орошение → богара (356 га); 4 – богара → орошение (192 га); 5 – орошение → богара → орошение (17 га); 6 – орошение → богара → залежь (242 га); 7 – богара → залежь (407 га); 8 – залежь постоянно с 1970 г. (71 га); 9 – не используемые земли в последние годы (67 га) (рис. 6A).

Для анализа изменения почв под влиянием сельскохозяйственной деятельности выполнена оценка длительности однотипного использования земель. Для этого на рисунке 6B представлено пространственное распределение угодий с указанием года начала их использования в том виде, который наблюдался в 2023 г., а в таблице 1 – дифференциальный анализ площади угодий с разным вариантом их смены во времени в предыдущий период.

Из богарной пашни 2022–2023 гг. около 40% площади в предыдущие полвека использовалась постоянно под севообороты сухого земледелия (табл. 1, вариант 1). Участки расположены на приводораздельном склоне (поля 7, 8) и в середине склона (поля 3, 9, 12, 17, 18, 57) на правом берегу балки Песчаной, плоском водоразделе справа от балки Западной (поля 44, 45). Большая часть (около 60%) современной богарной пашни подвергалась ороше- нию (табл. 1, варианты 2 и 3) в период с 1970-х до 2010-х годов. Это обусловлено проведением научно-исследовательских работ, связанных с разработкой режимов орошения под разные культуры, и наибольшего использования орошения в производственных условиях при получении кормов для выращивания крупного рогатого скота голштинско-фризской породы.

Для производственных целей применяли преимущественно ДМ Фрегат и Кубань (табл. 2) в течение 15–35 лет на одном и том же поле. Причем ДМ Кубань в настоящее время полностью демонтированы, последний раз с их помощью проводили орошение в 2015 г. Некоторые ДМ Фрегат также демонтированы (табл. 2, варианты 2, 3 и 6), постоянно продолжается эксплуатация четырех машин на общей площади 192 га (табл. 2, вариант 4).

Полученная информация об истории орошения на разных полях опытной станции используется при анализе изменения почвенного покрова под влиянием антропогенеза.

Поскольку сельскохозяйственные угодья опытной станции использовались преимущественно в пашне в условиях богары или орошения, важно оценить вариацию мощности созданного пахотного слоя на полях с разными вариантами смены угодий. Для этого выполнен статистический анализ общей мощности агрогумусо-вого горизонта P и его подгоризонтов P1, P2, P3pb (табл. 3).

Анализ показал, что пахотные горизонты на полях шести вариантов смены угодий принципиально не различаются по значениям средних, медиан и других статистических показателей. Согласно технологии (Технологические карты…, 1975; Кружилин и др., 2000), глубина вспашки менялась в зависимости от сельскохозяйственной культуры в интервале 25–30 см, в особых случаях выполняли мелиоративную вспашку до 40 см. Полученные значения средней мощности агрогумусового горизонта P в 2019– 2023 гг. в разных вариантах смены угодий изменяются в пределах 30–32 см, нижний квартиль – 25–30 см и верхний квартиль – 32– 37 см, что хорошо соответствует имеющейся технологической информации.

Рис. 6. Схема вариантов динамики использования земель на опытной станции “Орошаемая” ( A ) и схема дат начала однотипного использования земель по сравнению с таковым в 2023 г. ( B ).

Обозначения: A : 1 – богара постоянно с 1970 г.; 2 – богара → орошение → богара; 3 – орошение → богара; 4 – богара → орошение; 5 – орошение → богара → орошение; 6 – орошение → богара → залежь; 7 – богара → залежь; 8 – залежь постоянно с 1970 г.; 9 – не используемые земли в последние годы. B : легенда – год начала. Цифры на схемах – условная нумерация полей.

Fig. 6. Scheme of various land use dynamics at the experimental station

“Irrigated” ( A ) and scheme of dates of the beginning of the same type of land use, compared to the one in 2023 ( B ). Denotations: A : 1 – dry arable land constantly from 1970; 2 – dry arable land → irrigated land → dry arable land; 3 – irrigated land → dry arable land; 4 – dry arable land → irrigated land; 5 – irrigated land → dry arable land → irrigated land; 6 – irrigated land → dry arable land → agricultural fallow; 7 – dry arable land → agricultural fallow; 8 – agricultural fallow constantly from 1970; 9 – unused lands in recent years. B : legend is the year of beginning. Numbers in the diagrams are conventional field numbering.

Наименьший коэффициент вариации (12–24%) характерен для общей мощности агрогумусового горизонта, чуть выше он для глубины нижней границы подгоризонта P2 (17–27%), и наибольший (30–50%) – для мощности подгоризонта P1, формирующегося в результате поверхностных обработок при бороновании, и для показателей нижнего подгоризонта Ppb, в котором морфологически сохранились припаханные фрагменты нижележащих горизонтов почвы.

Статистический анализ подтверждает, что на опытной станции использовалась приблизительно одна и та же система механических обработок почвы при возделывании сельскохозяйственных культур, принятая в Волгоградской области. Анализ условий возникновения подгоризонтов Ppb планируется выполнить в другой публикации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ретроспективный анализ использования сельскохозяйственных угодий опытной станции “Орошаемая”, расположенной в сухостепной зоне с почвами светло-каштановых солонцовых комплексов на юге Приволжской возвышенности в Волгоградской области, выявил 9 основных вариантов смены угодий во времени: 1 – богара постоянно с 1970 г.; 2 – богара → орошение → богара; 3 – орошение → богара; 4 – богара → орошение; 5 – орошение → богара → орошение; 6 – орошение → богара → залежь; 7 – богара → залежь; 8 – залежь постоянно с 1970 г.; 9 – не используемые земли в последние годы.

Таблица 1. Площади разных вариантов смены использования земель в зависимости от начального года однотипного использования поля по его состоянию на 2023 г.

Table 1. Areas of different land use changes depending on when the constant land use type was initiated on the field, as of its 2023 status.

|

Год начала однотипного использования |

Вариант смены использования земель в течение полувека* |

Всего |

||||||||

|

1 \ |

2 \ |

3 \ |

4 \ |

5 \ |

6 \ |

7 \ |

8 \ |

9 |

||

|

Площадь, га |

||||||||||

|

1973 |

867 |

0 |

0 |

45 |

0 |

0 |

0 |

71 |

30 |

1013 |

|

1983 |

0 |

0 |

0 |

71 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

71 |

|

1986 |

0 |

0 |

16 |

74 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

90 |

|

1990 |

0 |

16 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

16 |

|

1993 |

0 |

0 |

18 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

18 |

|

1995 |

0 |

36 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

40 |

|

2000 |

0 |

1 |

7 |

0 |

0 |

0 |

126 |

0 |

9 |

143 |

|

2005 |

0 |

32 |

122 |

0 |

0 |

0 |

47 |

0 |

10 |

211 |

|

2006 |

0 |

35 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

35 |

|

2007 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

31 |

0 |

0 |

31 |

|

2008 |

0 |

75 |

105 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

180 |

|

2009 |

0 |

48 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

48 |

|

2010 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

17 |

0 |

0 |

17 |

|

2014 |

0 |

85 |

0 |

0 |

0 |

88 |

62 |

0 |

8 |

243 |

|

2016 |

0 |

468 |

0 |

0 |

0 |

115 |

0 |

0 |

3 |

586 |

|

2017 |

0 |

0 |

33 |

2 |

17 |

39 |

75 |

0 |

1 |

167 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Год начала однотипного использования |

Вариант смены использования земель в течение полувека* |

Всего |

||||||||

|

1 \ |

2 \ |

3 \ |

4 \ |

5 \ |

6 \ |

7 \ |

8 \ |

9 |

||

|

Площадь, га |

||||||||||

|

2019 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

49 |

0 |

0 |

49 |

|

2021 |

0 |

77 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

77 |

|

2022 |

0 |

35 |

55 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

92 |

|

Всего |

867 |

908 |

356 |

192 |

17 |

242 |

407 |

71 |

67 |

3127 |

Примечание. * Здесь и далее вариант смены использования земель в течение полувека: 1 – богара постоянно с 1970 г.; 2 – богара → орошение → богара; 3 – орошение → богара; 4 – богара → орошение; 5 – орошение → богара → орошение; 6 – орошение → богара → залежь; 7 – богара → залежь; 8 – залежь постоянно с 1970 г.; 9 – не используемые земли в последние годы.

Note. * Here and after variants of changing land use types over 50 years are numbered as follows: 1 – dry arable land constantly from 1970; 2 – dry arable land → irrigated land → dry arable land; 3 – irrigated land → dry arable land; 4 – dry arable land → irrigated land; 5 – irrigated land → dry arable land → irrigated land; 6 – irrigated land → dry arable land → agricultural fallow; 7 – dry arable land → agricultural fallow; 8 – agricultural fallow constantly from 1970; 9 – unused lands in recent years.

Таблица 2. Площадь земель с разной длительностью орошения в зависимости от вида дождевальной техники Table 2. Area of lands with different duration of irrigation depending on the type of sprinkler system

|

Орошение пашни |

Вариант смены угодий* |

Площадь земель (га) с длительностью орошения |

|||

|

менее 10 лет |

10-20 лет |

20-30 лет |

более 30 лет |

||

|

делянки |

2 |

105 |

0 |

0 |

0 |

|

делянки |

3 |

0 |

27 |

116 |

22 |

|

делянки |

6 |

0 |

99 |

103 |

17 |

|

ДДА |

2 |

26 |

0 |

0 |

0 |

|

ДДА |

3 |

0 |

0 |

76 |

0 |

|

ДДА |

5 |

0 |

0 |

0 |

17 |

|

ДДА |

6 |

0 |

0 |

0 |

4 |

|

Фрегат |

2 |

20 |

106 |

131 |

35 |

|

Фрегат |

3 |

0 |

0 |

44 |

55 |

|

Фрегат |

4 |

1 |

0 |

0 |

191 |

|

Фрегат |

6 |

39 |

44 |

0 |

36 |

|

Кубань |

2 |

0 |

36 |

348 |

0 |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

Орошение пашни |

Вариант смены угодий* |

Площадь земель (га) с длительностью орошения |

|||

|

менее 10 лет |

10-20 лет |

20-30 лет |

более 30 лет |

||

|

мини-Кубань |

2 |

48 |

0 |

0 |

0 |

|

мини-Кубань |

3 |

0 |

33 |

0 |

0 |

|

фронтальные ДМ |

2 |

58 |

122 |

0 |

0 |

|

фронтальные ДМ |

3 |

80 |

89 |

0 |

25 |

|

фронтальные ДМ |

4 |

0 |

45 |

0 |

0 |

|

фронтальные ДМ |

6 |

0 |

0 |

0 |

15 |

|

барабанные ДМ |

5 |

17 |

0 |

0 |

0 |

Таблица 3. Статистическая характеристика морфометрических показателей пахотных (агрогумусовых) горизонтов почв опытной станции в 2019–2023 гг. в зависимости от варианта смены угодий во времени

Table 3. Statistical characteristics of morphometric indicators of arable (agrohumus) soil horizons of the experimental station in 2019–2023 depending on the variant of land use changes in time

|

Статистический показатель |

Значение показателя для варианта смены угодий (кодировку варианта см. в табл. 1) |

|||||

|

1 \ |

2 \ |

3 |

4 \ |

5 \ |

7 |

|

|

Общая мощность агрогумусового горизонта P, см |

||||||

|

N |

122 |

65 |

28 |

95 |

21 |

22 |

|

минимум |

15 |

15 |

18 |

22 |

23 |

21 |

|

Q1 |

25 |

28 |

28 |

30 |

30 |

27 |

|

медиана |

30 |

32 |

30 |

30 |

30 |

31 |

|

Q3 |

32 |

37 |

34 |

33 |

32 |

36 |

|

максимум |

46 |

50 |

43 |

47 |

39 |

41 |

|

среднее |

29.0 |

32.4 |

30.8 |

31.1 |

31.3 |

30.8 |

|

ст. откл |

5.2 |

7.7 |

5.3 |

4 |

3.8 |

6.1 |

|

V, % |

18 |

24 |

17 |

13 |

12 |

20 |

|

Мощность подгоризонта поверхностных обработок (аг |

огумусовый подгоризонт P1), см |

|||||

|

N |

119 |

65 |

28 |

89 |

19 |

12 |

|

минимум |

3 |

3 |

2 |

2 |

5 |

4 |

|

Q1 |

5 |

6 |

5 |

5 |

5 |

5 |

|

медиана |

5 |

8 |

6 |

5 |

8 |

5 |

|

Q3 |

8 |

10 |

10 |

8 |

10 |

7 |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Статистический показатель |

Значение показателя для варианта смены угодий (кодировку варианта см. в табл. 1) |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

7 |

|

|

максимум |

18 |

12 |

10 |

17 |

15 |

12 |

|

среднее |

6.8 |

7.5 |

6.6 |

6.4 |

8.1 |

6.3 |

|

ст. откл |

2.6 |

2.3 |

2.7 |

3.2 |

3 |

2.3 |

|

V, % |

38 |

31 |

41 |

50 |

37 |

37 |

|

Глубина нижней границы подгоризонта P2, см |

||||||

|

N |

115 |

65 |

28 |

89 |

19 |

12 |

|

минимум |

10 |

12 |

15 |

15 |

18 |

10 |

|

Q1 |

15 |

20 |

18 |

20 |

22 |

15 |

|

медиана |

20 |

23 |

23 |

22 |

23 |

16 |

|

Q3 |

22 |

26 |

25 |

23 |

28 |

21 |

|

максимум |

33 |

31 |

35 |

34 |

32 |

28 |

|

среднее |

19.9 |

23.2 |

22.5 |

21.5 |

24.6 |

17.9 |

|

ст. откл |

5.3 |

4.8 |

4.6 |

3.7 |

4.2 |

4.7 |

|

V, % |

27 |

21 |

20 |

17 |

17 |

26 |

|

Глубина верхней границы подгоризонта Ppb, см |

||||||

|

N |

55 |

39 |

15 |

62 |

9 |

12 |

|

минимум |

0 |

0 |

4 |

15 |

20 |

7 |

|

Q1 |

15 |

20 |

16 |

20 |

22 |

11 |

|

медиана |

20 |

23 |

18 |

22 |

23 |

15 |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Статистический показатель |

Значение показателя для варианта смены угодий (кодировку варианта см. в табл. 1) |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

7 |

|

|

Q3 |

22 |

26 |

22 |

23 |

23 |

18 |

|

максимум |

32 |

41 |

30 |

38 |

30 |

29 |

|

среднее |

18.6 |

22.7 |

17.4 |

21.5 |

23.4 |

15.2 |

|

ст. откл |

5.8 |

7.3 |

7.6 |

4.3 |

3.1 |

6.2 |

|

V, % |

31 |

32 |

44 |

20 |

13 |

41 |

|

Мощность подгоризонта Ppb, см |

||||||

|

N |

55 |

39 |

15 |

62 |

9 |

12 |

|

минимум |

4 |

4 |

7 |

5 |

7 |

8 |

|

Q1 |

8 |

7 |

8.5 |

7 |

7 |

15 |

|

медиана |

10 |

10 |

12 |

9.5 |

8 |

17 |

|

Q3 |

14 |

16 |

18 |

13 |

10 |

20 |

|

максимум |

25 |

30 |

26 |

21 |

13 |

33 |

|

среднее |

11.4 |

11.7 |

14 |

10.1 |

9 |

18.1 |

|

ст. откл |

5.1 |

5.7 |

6.8 |

3.7 |

2.1 |

6.4 |

|

V, % |

45 |

49 |

49 |

37 |

23 |

35 |

|

Доля мощности подгоризонта Ppb от общей мощности агрогумусового горизонта P, % |

||||||

|

N |

55 |

39 |

15 |

62 |

9 |

12 |

|

минимум |

13 |

11 |

21 |

14 |

21 |

22 |

|

Q1 |

27 |

23 |

32 |

24 |

23 |

48 |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Статистический показатель |

Значение показателя для варианта смены угодий (кодировку варианта см. в табл. 1) |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

7 |

|

|

медиана |

35 |

30 |

40 |

30 |

27 |

52 |

|

Q3 |

45 |

40 |

46 |

39 |

31 |

68 |

|

максимум |

100 |

100 |

87 |

58 |

36 |

80 |

|

среднее |

38.4 |

34.6 |

44.9 |

31.9 |

27.6 |

54.6 |

|

ст. откл |

17.3 |

17.5 |

21.8 |

10.3 |

5.4 |

15.6 |

|

V, % |

45 |

51 |

49 |

32 |

20 |

29 |

Примечание. N – объем выборки (число почвенных разрезов); минимум, максимум – минимальное и максимальное значения; медиана, среднее – значение медианы и среднего арифметического; Q1, Q3 – нижний и верхний квартили; ст.откл – среднеквадратическое (стандартное) отклонение; V – коэффициент вариации.

Note. N – sample volume (number of soil transects); minimum, maximum – minimum and maximum values; median, mean – median and arithmetic mean values; Q1, Q3 – lower and upper quartiles; standard deviation – standard deviation; V – coefficient of variation.

Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, деятельность опытной станции по своему назначению была направлена на проведение научно-исследовательских работ по разработке и апробации различной техники для орошения земель и изучения режимов орошения и приемов возделывания сельскохозяйственных культур. Во-вторых, на опытной станции производили сельскохозяйственную продукцию в условиях богары и орошения. В-третьих, за полвека произошли серьезные изменения социальноэкономических отношений в России, что оказало свое влияние на изменение использования сельскохозяйственных угодий. На основе статистического анализа 353 почвенных разрезов установлено отсутствие значимых различий в общей мощности агрогенно-преобразованного (пахотного) горизонта в группах почв на землях с разными вариантами смены угодий в течение полувека. Это подтверждает использование зональной системы механических обработок почвы в хозяйстве. Полученную информацию по истории землепользования, представленную в виде созданного проекта ГИС, планируется использовать при анализе трансформации, эволюции и деградации почвенного покрова с каштановыми солонцовыми комплексами под воздействием сельскохозяйственной деятельности.

Список литературы Ретроспективный анализ использования сельскохозяйственных угодий опытной станции “Орошаемая” в течение полувека

- Брызжев А.В., Рухович Д.И., Королева П.В., Калинина Н.В., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Организация ретроспективного мониторинга почвенного покрова и земель Азовского района Ростовской области // Почвоведение. 2013. № 11. С. 1294-1315. https://doi.org/10.7868/S0032180X13110026.

- Горохова И.Н., Хитров Н.Б., Кравченко Е.И. Изменение засоленности орошаемых почв участка Червленое за четверть века (Волгоградская область) // Почвоведение. 2020. № 4. С. 463-472. https://doi.org/10.31857/S0032180X20040061.

- Гудкова З.П., Мелихова Н.П. Повышение продуктивности севооборотов за счет промежуточных культур // Севообороты в условиях орошения. Сб. тр. ВНИИОЗ. Волгоград, 1983. С. 48-51.

- Дегтярева Е.Т., Жулидова А.Н. Почвы Волгоградской области. Волгоград: Нижне-Волжское книжное изд-во, 1970. 319 с.

- Динамика почвенных процессов и плодородия орошаемых земель / Сб. науч.тр. под ред. Кружилина И.П. Волгоград: НПО “Орошение”, 1990. 192 с.

- Зимовец Б.А. Экология и мелиорация почв сухостепной зоны. М., Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1991. 249 с.

- Зинченко Е.В., Горохова И.Н., Круглякова Н.Г., Хитров Н.Б. Современное состояние орошаемых почв юга Приволжской возвышенности // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 104. С. 68-109. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020-104-68-109.

- Иванов М.А., Абдуллин Х.М., Губайдуллин А.М., Гайнуллин И.И., Гафуров А.М., Усманов Б.М. Использование архивных пространственных данных при анализе истории землепользования территории болгарских городищ Предволжья Республики Татарстан // Региональные геосистемы. 2020. Т. 44. № 4. С. 388-403. https://doi.org/10.18413/2712-7443-2020-44-4-388-403.

- Иванова Н.Н., Фомичева Д.В., Рухович Д.И., Шамшурина Е.Н. Ретроспективный анализ истории земледельческого освоения и оценка темпов эрозии почв в бассейне р. Локна, Тульская область // Почвоведение. 2023. № 7. С. 872-886. https://doi.org/10.31857/S0032180X22601475.

- Королева П.В., Рухович Д.И., Шаповалов Д.А., Сулейман Г.А., Долинина Е.А. Ретроспективный мониторинг переувлажнения почвенного покрова пахотных земель Тамбовской области в 2018-1968 гг. // Почвоведение. 2019. № 7. С. 872-890. https://doi.org/10.1134/S0032180X19070074.

- Кружилин И.П., Мамин В.Ф., Дронова Т.Н., Степанов А.М., Болотин А.Г., Кузнецова Н.В., Толоконников В.В., Козенко О.П., Ломтев А.В., Михайловский В.Б., Чамурлиев О.Г. и др. Система орошаемого земледелия ОПХ “Орошаемое” (модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия на период 2001-2005 гг.). Волгоград: ВНИИОЗ, 2000. 110 с.

- Мамин В.Ф., Мелихова Н.П., Зинченко Е.В. Севообороты на орошаемых землях // Земледелие. 2010. № 1. С. 5-6.

- Мелихов В.В., Зибаров А.А., Мелихова Н.П., Вронская Л.В. Факторы управления плодородием почвы в системе орошаемых севооборотов Нижнего Поволжья // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2018. № 4(52). С. 96-103. https://doi.org/10.32786/2071-9485-2018-04-12.

- Мелихова Н.П., Зибаров А.А., Мелихов К.М., Зинченко Е.В. Оптимизация водного режима культур орошаемых севооборотов - важный фактор повышения их продуктивности и плодородия почвы // Орошаемое земледелие. 2018. № 4. С. 56-59.

- Научные основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий России и формирования систем воспроизводства их плодородия в адаптивно-ландшафтном земледелии: Т. 1. Теоретические и методические основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий. Коллективная монография. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии, 2013. 756 с.

- Орошаемое земледелие в агроландшафтах степей // Сб. науч. тр. под ред. И.П. Кружилина. Волгоград: ВНИИОЗ, 1994. 208 с.

- Орошаемое земледелие в Поволжье // Труды ВНИИОЗ. Вып. 1. Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1972. 316 с.

- Орошаемое земледелие - основа устойчивого и достаточного производства продовольствия // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия. Волгоград: Изд-во ВНИИОЗ, 2023. 434 с.

- Проблемы водосберегающего орошения и мелиорация почв // Сб.науч.тр. под ред. И.Н. Кружилина. Волгоград: ВНИИОЗ, 1994. 134 с.

- Роль мелиорации земель в реализации государственной научно-технической политики в интересах устойчивого развития сельского хозяйства: материалы Mеждународной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия. Волгоград: ВНИИОЗ, 2017. 528 с.

- Рухович Д.И., Рухович А.Д., Рухович Д.Д., Симакова М.С., Куляница А.Л., Королева П.В. Применение технологии спектральной окрестности линии почв для анализа интенсивности использования почвенного покрова в 1985-2014 гг. (на примере трех районов Тульской области) // Почвоведение. 2018. № 3. С. 357-371. https://doi.org/10.7868/S0032180X18030103.

- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Черноусенко Г.И., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Влияние засоленных почв на изменчивость типов землепользования в Азовском районе Ростовской области // Почвоведение. 2017. № 3. С. 289-310. https://doi.org/10.7868/S0032180X17010130.

- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Влияние лесополос на фрагментацию овражно-балочной сети и образование мочаров // Почвоведение. 2014. № 11. С. 1293-1307. https://doi.org/10.7868/S0032180X14110094.

- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Черноусенко Г.И., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Методология сравнения разновременных почвенных карт в целях выявления и описания динамики почвенного покрова на примере мониторинга засоления почв // Почвоведение. 2016. № 2. С. 164-181. https://doi.org/10.7868/S0032180X1602009X.

- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Ретроспективный анализ изменчивости землепользования на слитых почвах замкнутых западин Приазовья // Почвоведение. 2015. № 10. С. 1168-1194. https://doi.org/10.7868/S0032180X15100093.

- Темнышова В.А., Денисова Е.В. Ландшафтное районирование Волгоградской области // Научно-методический электронный журнал “Концепт”. 2014. Т. 20. С. 2066-2070. URL: http://ekoncept.ru/2014/54677.htm.

- Технологические карты по возделыванию полевых культур на орошаемых землях. Волгоград: типография изд-ва “Волгоградская правда”, 1975. 82 с.

- Тихонова М.К., Болотин Д.А., Тегесов Д.С. Мониторинг водных нагрузок в орошаемых агроландшафтах // Орошаемое земледелие. 2014. № 4. С. 9-10.

- Чамурлиев О.Г., Мелихова Н.П., Зинченко Е.В. Минимизация способов основной обработки почвы под сою на орошаемых землях Нижнего Поволжья. Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2013. 101 с.

- Экологические требования к орошению почв России / Под общ. ред. Б.А. Зимовца и Н.Б. Хитрова. Составители: Б.А. Зимовец, А.Г. Бондарев, И.П. Айдаров, В.Я. Григорьев, И.И. Судницын, Н.П. Чижикова, Н.Б. Хитров, А.И. Корольков, Т.И. Королькова. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 1996. 72 с.

- Abdelsadek E., Elbeih S., Negm A. Coastal and landuse changes of Burullus Lake, Egypt: A comparison using Landsat and Sentinel-2 satellite images // The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences. 2022. Vol. 25. P. 815-829. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2022.07.006.

- Aslam R.W., Shu H., Tariq A., Naz I., Ahmad M.N., Quddoos A., Javid K., Mustafa F., Aeman H. Monitoring landuse change in Uchhali and Khabeki wetland lakes, Pakistan using remote sensing data // Gondwana Research. 2024. Vol. 129. P. 252-267. https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.12.015.

- IUSS Working Group WRB. 2022. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria. 234 p.

- Kaliraj S., Chandrasekar N., Ramachandran K.K., Srinivas Y., Saravanan S. Coastal landuse and land cover change and transformations of Kanyakumari coast, India using remote sensing and GIS // The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences. 2017. Vol. 20. P. 169-185. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2017.04.003.

- Kundu S., Khare D., Mondal A. Landuse change impact on sub-watersheds prioritization by analytical hierarchy process (AHP) // Ecological Informatics. 2017. Vol. 42. P. 100-113. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2017.10.007.

- Nkiruka E.M., Chinedu A.D., Smart U.N. Landuse, landcover change dynamics and flooding in the lower Niger basin Onitsha, South Eastern Nigeria // Land Use Policy. 2023. Vol. 131. Paper 106748. P. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106748.

- Salhi A., Benabdelouahab S., Bouayad El O., Benabdelouahab T., Larifi I., El Mousaoui M., Acharrat N., Himi M., Ponsati A.S. Impacts and social implications of landuse-environment conflicts in a typical Mediterranean watershed // Science of the Total Environment. 2021. Vol. 764. Paper 142853. P. 1-16. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142853.

- Soil survey investigations for irrigation, FAO Soils Bulletin No 42, Rome, 1979.

- Yao H. Characterizing landuse changes in 1990-2010 in the coastal zone of Nantong, Jiangsu province, China // Ocean & Coastal Management. 2013. Vol. 71. P. 108-115. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.09.007.