Ретроспективный анализ по сравнению эффективности химиотерапии и таргетной терапии метастатической феохромоцитомы

Автор: Жуликов Я.А., Коваленко Е.И., Галанова К.Н., Тятюшкина А.Н., Евдокимова Е.В., Маркович А.А., Бохян В.Ю., Рослякова А.А., Мартынова О.А., Делекторская В.В., Перегородиева С.С., Тамразова М.Р., Артамонова Е.В.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: Феохромоцитома (ФХ) и параганглиома (ПГ) относятся к группе редких опухолей нейроэндокринной природы, источником которых служат хромаффинные клетки. Основные опции лекарственной терапии ФХ/ПГ — химиотерапия (ХТ) на основе алкилирующих препаратов и таргетная терапия сунитинибом. Сравнительных данных по эффективности этих опций нет, что и стало целью данного исследования. Материалы и методы: В данное ретроспективное одноцентровое исследование включены пациенты старше 18 лет, получившие ХТ или таргетную терапию в первой линии лечения метастатической ФХ/ПГ с сентября 2015 по август 2023. Результаты: В исследование включено 33 пациента, которые были разделены на две группы — ХТ (N = 18, 54,5%) и таргетной терапии (N = 15, 45,5 %). В группе ХТ 12 пациентов (66,7%) получили терапию по схеме CVD, 6 (33,3%) — темозоломид. В группе таргетной терапии сунитиниб получили 10 пациентов (66,7%), пазопаниб — 4 (26,7%), эверолимус — 1 (6,7%). Конкурентная терапия аналогами соматостатина в группах ХТ и таргетной терапии проводилась 12 (66,7%) и 10 (66,7%) пациентам. Группы были сопоставимы по всем основным характеристикам. Объективный ответ был достигнут у 11,11% (N = 2) и 6,67% (N = 1) [р=0,99], контроль болезни > 6 мес. — 61,11% и 60% (р = 0,99), биохимический ответ — 36,36% и 30% (р = 0,9) в группах ХТ и таргетной терапии соответственно. Медиана ВБП составила 12,7 мес. (2,9-22,3) в группе ХТ против 12,9 мес. (2,3-26,5) в группе таргетной терапии (р = 0,55). Медиана общей выживаемости не была достигнута ни в одной из групп. Обсуждение: Учитывая сопоставимую эффективность обеих лекарственных опций, индолентное течение болезни, большинство пациентов не нуждаются в назначении ХТ в 1 линии. При выборе терапии у пациентов в первую очередь необходимо учитывать профиль безопасности препаратов.

Феохромоцитома, параганглиома, сунитиниб, нейроэндокринные опухоли, химиотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/140310088

IDR: 140310088 | DOI: 10.18027/2224-5057-2024-016

Текст научной статьи Ретроспективный анализ по сравнению эффективности химиотерапии и таргетной терапии метастатической феохромоцитомы

Феохромоцитомы (ФХ) и параганглиомы (ПГ) относятся к группе редких опухолей нейроэндокринной природы, источником которых служат хромаффинные клетки [1]. Согласно классификации эндокринных опухолей ВОЗ 2017 г. (4 пересмотр), к ФХ относятся опухоли, исходящие из хромаффинных клеток мозгового слоя надпочечников, к ПГ — опухоли из пара- или симпатических ганглиев вненадпочеч-никовой локализации [2]. В зависимости от вида параганглия вегетативной нервной системы ПГ делят на симпатические и парасимпатические. По данным отдельных небольших популяционных исследований, частота ФХ/ПГ в популяции составляет от 2 до 8 случаев на 1 млн человек в год [3–6]. Однако, согласно различным аутопсийным данным, ФХ обнаруживаются в 0,05–0,13% случаев [7,8]. Около 30–45% случаев ФХ/ПГ связано с наследственными синдромами, для детской популяции этот показатель достигает 70 % [9–13]. Большинство ФХ и ПГ характеризуются индолетным течением, частота рецидива заболевания после радикального хирургического лечения составляет 10–15% при ФХ и достигает 30–35% при ПГ [13–14]. Самым неблагоприятным прогнозом с высоким риском метастазирования (до 40%) отличается мутация SDHB [15–16].

Арсенал системной терапии метастатической ФХ/ПГ состоит из аналогов соматостатина (данные экстраполированы из клинических рекомендаций по лечению нейроэндокринных опухолей), PRRT (пептидная рецепторная радиотерапия), таргетная терапия (сунитиниб) и химиотерапия на основе алкилирующих агентов (темозоломид или CVD — дакарбазин 600 мг/м2 в 1–2 дни, циклофосф- амид 750 мг/м2 в 1 день, винкристин 1,5 мг/м2 в 1 день, цикл 21 день) [17]. Исследований, напрямую сравнивающих эффективность данных подходов, нет, что обусловлено редкостью патологии. Европейские эксперты предлагают следующую последовательность терапии метастатической ФХ/ПГ: при индолентном течении — пептидная рецепторная радионуклидная терапия (PRRT) + аналоги соматостатина, сунитиниб, химиотерапия. При агрессивном течении приоритетной опцией лечения является назначение химиотерапии [18]. Молекулярно-генетических маркеров, позволяющих индивидуализировать лечение, также нет. Наличие герминальных мутаций SDHB, которые встречаются у 40–50 % пациентов с метастатической ФХ / ПГ, ассоциировано с неблагоприятным прогнозом, однако данные опухоли более чувствительны ко всем описанным выше вариантам терапии. Так, наличие мутаций в гене SDHB ассоциировано с метилированием MGMT и более высокой чувствительностью к химиотерапии, частота объективных ответов (ЧОО) в этой популяции достигает 50% (N = 5/10) против 0% в подгруппе SDHB wild type (wt) [19]. Потеря функции SDHB способствует накоплению сукцината, что приводит к псевдогипоксическому состоянию, гиперметилированию, неоангиогенезу и определяет потенциальную чувствительность к ингибиторам тирозинкиназ [18,20]. Подгрупповой анализ рандомизированного исследования FIRSTMAPPP, сравнивавшего эффективность сунитиниба по сравнению с плацебо, показал, что ЧОО в подгруппе с наличием герминальной мутации в гене SDHB составляет 50% (N = 6/12) против 22% при SDHB wt [21,22].

Кроме того, сравнительно недавно арсенал лечебных опций при диссеминированной ФХ/ПГ пополнился следую- щими таргетными препаратами: белзутифан у пациентов с наличием герминальных мутаций в гене VHL (также его эффективность изучается в когорте пациентов с VHLwt); селперкатиниб при герминальных/соматических мутациях в гене RET [23–25].

Учитывая отсутствие сравнительных данных по эффективности химиотерапии и таргетной терапии метастатической ФХ/ПГ, актуальной проблемой является выбор оптимального варианта терапии 1 линии, что и стало целью данного исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данное ретроспективное одноцентровое исследование включены пациенты старше 18 лет, получившие химиотерапию или таргетную терапию в первой линии лечения метастатической ФХ/ПГ с сентября 2015 по август 2023. Все блоки были пересмотрены в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. У 16 пациентов (48,5%) был определен статус SDHB, из них методом иммуногистохимического исследования (ИГХ) у 13 и секвенирования нового поколения (NGS) — у 3.

Всем пациентам перед началом лечения выполнялось комплексное обследование — компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с внутривенным контрастом или позитронно-эмиссионная томография с фтордезоксиглюкозой или 68 Ga-DOTATATE. Всем пациентам перед началом терапии были определены фракционированные метане-фрин и норметанефрин суточной мочи (для сбора использовалась емкость с консервантом — лимонная кислота) или крови, хромогранин А крови. При превышении верхней границы нормы этих показателей далее продолжался контроль этих показателей каждые 2 месяца. Оценка эффективности терапии проводилась по критериям RECIST 1.1, также нами был оценен маркерный ответ, который был определен как снижение норметанефрина и метанефрина на ≥ 50%.

Все расчеты были выполнены в программе IBM SPSS Statistics Professional 26.0. Достоверность различий между количественными показателями вычисляли с помощью непараметрических критериев Манна–Уитни. Различия считали значимыми при р < 0,05. Для оценки показателей выживаемости без прогрессирования (ВБП) и общей выживаемости (ОВ) использовался метод Каплана–Майера.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование включено 33 пациента, которые были разделены на две группы — химиотерапии (ХТ: n = 18, 54,5%) и таргетной терапии (n = 15, 45,5%) в качестве первой линии лечения. В группе ХТ12 пациентов (66,7%) получили лечение по схеме CVD дакарбазин 600 мг/м2 в 1–2 дни, циклофосфамид 750 мг/м2 в 1 день, винкристин 1,5 мг/м2 в 1 день, цикл 21 день), 6 (33,3%) — темозоломид в метрономном режиме по 75 мг/м2 внутрь 1–21 дни, цикл 28 дней. В группе таргетной терапии сунитиниб в дозе 37,5 мг внутрь ежедневно получили 10 пациентов (66,7%), пазопаниб 800 мг в сутки — 4 (26,7%), эверолимус 10 мг в сутки — 1 (6,7 %). Конкурентная терапия аналогами соматостатина в группах химио- и таргетной терапии проводилась 12 (66,7%) и 10 (66,7%) пациентам соответственно (табл. 1).

Таблица 1. Режимы терапии

Table 1. Therapy regimens

|

Химиотерапия (n= 18) |

Таргетная терапия (n= 15) |

|||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

Темозоломид |

6 |

33,33 |

||

|

CVD |

12 |

66,67 |

||

|

Сунитиниб |

10 |

66,67 |

||

|

Пазопаниб |

4 |

26,67 |

||

|

Эверолимус |

1 |

6,67 |

||

|

Конкурентная терапия аналогами соматостатина |

||||

|

Да |

12 |

66,67 |

10 |

66,67 |

|

Нет |

6 |

33,33 |

5 |

33,33 |

Характеристики пациентов представлены в таблице 2. Группы были сопоставимы по основным факторам. Большей части пациентов в анамнезе выполнялось удаление первичной опухоли — 88,89% (n = 16) в группе ХТ и 73,33% (n = 11) в группе таргетной терапии. Средний возраст составил 52,3 и 49,6 лет соответственно. В группе химиотерапии преобладали ФХ — 61,1 %, в группе таргетной терапии ПГ — 60 % (p < 0,05). Большая часть пациентов были женского пола — 66,7 и 73,3% в группах химио- и таргетной терапии. В группе ХТ наблюдалась тенденция к более высокому уровню индексу пролиферации ki67, среднее значение которого составило 14,8 и 9,6% соответственно (р = 0,4). Повышенная секреция катехоламинов наблюдалась у 61,1 % (n = 11) и 66,7% (n = 10) в группах химио- и тар-гетной терапии, эти пациенты были включены в анализ маркерного ответа на терапию. Секреция норметанефрина наблюдалась у 44,4 % (n = 8) и 46,7% (n = 7), метанефрина 16,67% (n = 3) и 20 % (n = 3) пациентов соответственно. В группе химиотерапии чаще наблюдалось метастатическое поражение костей — 50% против 26,67%. У половины пациентов был определен статус SDHB — 44,5 и 53,3 % пациентов в группах химиотерапии и таргетной терапии. Частота мутаций в гене SDHB составила 62,5 % (n = 5 / 8) против 25% (n = 2/8) соответственно (p = 0,31). При ПГ и ФХ частота мутаций в гене SDHB была несколько выше — 62,5% (n = 5/8) против 25 % (n = 2 / 8), хотя различия не достигли статистической значимости (p = 0,31).

Объективный ответ был достигнут у 11,11 % (n = 2) и 6,67 % (n = 1) в группах химио- и таргетной терапии (р = 0,99), в том числе у 1 пациента был достигнут пол-

Таблица 2. Характеристики пациентов

Table 2. Patient characteristics

Таблица 3. Ответ на терапию

Table 3. Response to therapy

|

Наилучший ответ |

Хим иотерапия (n=18) |

Таргетная терапия (n=15) |

p |

||

|

n |

% |

n |

% |

||

|

Прогрессирование |

6 |

33,33 |

3 |

20,00 |

|

|

Стабилизация |

9 |

50,00 |

10 |

66,67 |

|

|

Частичный ответ |

1 |

5,56 |

1 |

6,67 |

|

|

Полный ответ |

1 |

5,56 |

0 |

0,00 |

|

|

Объективный ответ |

2 |

11,11 |

1 |

6,67 |

0,99 |

|

Не оценен |

1 |

5,56 |

1 |

6,67 |

0,99 |

|

Контроль болезни ≥6 мес. |

11 |

61,11 |

9 |

60,00 |

0,99 |

|

Уменьшение метанефрина/ норметанефрина ≥50% |

4 |

36,36 |

3 |

30,00 |

0,9 |

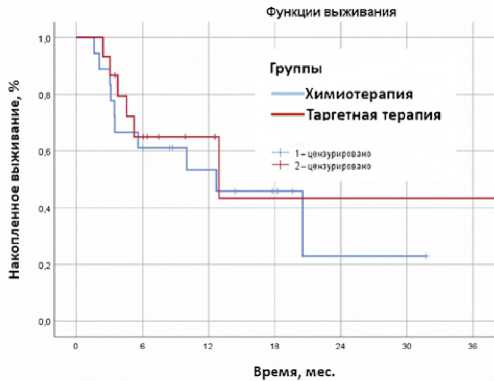

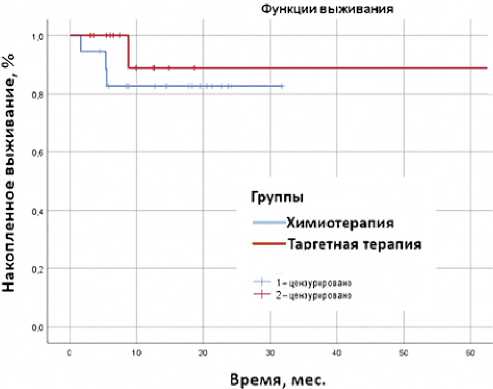

При медиане наблюдения 15,1 мес. в группе химиотерапии и 13,4 мес. в группе таргетной терапии не наблюдалось различий в ВБП, медиана которой составила 12,7 (2,9–22,3) и 12,9 мес. (2,3–26,5) соответственно (р = 0,55, рис. 1). Медиана общей выживаемости не была достигнута ни в одной из групп (р = 0,42, рис. 2).

Рисунок 1. Выживаемость без прогрессирования

-

Figure 1. Progression-free survival

Рисунок 2. Общая выживаемость

-

Figure 2. Overall survival

ОБСУЖДЕНИЕ

В данном ретроспективном исследовании впервые проведено сравнение эффективности химио- и таргетной терапии в 1 линии лечения метастатической ФХ/ПГ. Частота объективного ответа была невысокой, существенно не различалась в группах химио- и таргетной терапии — 11,11% и 6,67% соответственно, у большей части пациентов наилучшим эффектом была стабилизация. Частота контроля болезни ≥ 6 мес. и биохимического ответа также не различались; медиана ВБП в обеих группах составила 12 мес. Большая часть пациентов в группе таргетной терапии полу- чали сунитиниб, данные по ВБП в нашем исследовании были несколько выше, чем в предыдущих работах, посвященных эффективности сунитиниба — 8,9 мес. в исследовании FIRSTMAPPP (21,22,26). Выживаемость пациентов в группе химиотерапии сопоставима с литературными данными (18,19). Медиана общей выживаемости при медиане наблюдения 15,1 и 13,4 мес. в обеих группах не была достигнута.

Существенными ограничениями данной работы являлись небольшой объем выборки, что обусловлено редкостью патологии, значимые различия между характеристиками групп — локализация первичной опухоли (ФХ/ПГ), неизвестный статус мутации SDHB у половины пациентов. Однако основные характеристики пациентов в обеих группах были сопоставимы, что позволило провести сравнительный анализ эффективности химио- и таргетной терапии и сделать вывод о эквивалентности двух видов лечения в 1 линии метастатической ФХ / ПГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая сопоставимую эффективность обеих лекарственных опций и индолентное течение болезни, большинство пациентов не нуждаются в назначении ХТ в 1 линии. Следует принять во внимание, что при выборе терапии в первую очередь необходимо учитывать профиль безопасности препаратов. Так, таргетная терапия сунити-нибом может быть выбрана исключительно у пациентов с контролируемой артериальной гипертензией. В случаях, когда на фоне комплексной антигипертензивной терапии с включением α-адреноблокаторов не удается достичь целевых цифр артериального давления (< 140/90 мм. рт. ст.), предпочтение следует отдавать ХТ.