Ретроспективный анализ результатов лазеркоагуляции сетчатки у пациентов с диабетической ретинопатией

Автор: Гойдин А.П., Фабрикантов О.Л., Шутова С.В., Лев И.В., Манаенкова Г.Е.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 4 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ клинико-функциональных результатов панретинальной лазеркоагуляции (ПРЛК) сетчатки у больных диабетической ретинопатией (ДР) с сахарным диабетом II типа. Материал и методы. Проведен ретроспективный 4-летний анализ результатов паттерновой ПРЛК при ДР у 1326 пациентов (1646 глаз) с сахарным диабетом II типа. Все случаи распределены на группы, 1-я только с ПРЛК, 2-я - с дополнительной ПРЛК, 3-я - с выполнением витреоретинального вмешательства, с распределением по случаям с максимальной корригированной остротой зрения (МКОЗ). Результаты. Распределение наблюдаемых случаев в трех группах зависело от исходной остроты зрения, и отмечалось в 1-й группе примерно равномерное распределение по МКОЗ с уменьшением случаев со МКОЗ выше 0,8, во 2-й, наоборот, большее количество случаев со МКОЗ выше 0,8, а в 3-й - со МКОЗ до 0,4. Анализ МКОЗ за период наблюдения показал, что в 1-й группе острота зрения оставалась неизменной на протяжении двух лет, в 2-й группе - 12 месяцев, в 3-й группе - до 6 месяцев с последующим снижением (р

Диабетическая ретинопатия, максимальная корригированная острота зрения, панретинальная лазеркоагуляция сетчатки

Короткий адрес: https://sciup.org/149135611

IDR: 149135611 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Ретроспективный анализ результатов лазеркоагуляции сетчатки у пациентов с диабетической ретинопатией

1 Актуальность. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, 3% населения планеты страдают сахарным диабетом (СД), и по прогнозам к 2025 г. количество больных возрастет до 300 млн. В России СД страдают 6–8 млн человек [1]. Одним из наиболее частых микрососудистых осложнений СД является диабетическая ретинопатия (ДР), которая в течение длительного времени остается одной из ведущих причин неустранимой слепоты во всем мире среди населения от 20 до 74 лет [2]. Риск развития ДР зависит от длительности и типа СД и через 20 лет возникает в 98% при СД I типа, и в 60% при СД II типа [3].

Основными принципами профилактики ДР являются максимально стабильная компенсация СД с контролем углеводного, белкового и липидного обменов и нормализация артериального давления. В случае развития ДР золотым стандартом ее лечения сегодня является лазеркоагуляция (ЛК) сетчатки, впервые проведенная G. Meyer-Schwickerath в 1955– 1959 гг. на ксеноновом коагуляторе [4]. Лазерное воздействие направлено на прекращение функционирования новообразованных сосудов, представляющих собой основную угрозу развития инвалидизирующих изменений в органе зрения: гемофтальма, тракционной отслойки сетчатки, рубеоза радужки, вторичной глаукомы.

Классические рекомендации к проведению ПРЛК при ДР были опубликованы в исследованиях Diabetes Retinopathy Study (DRS) и Early Treatment Diabetes Retinopathy Study (ETDRS) [5, 6] и работах Л. И. Бала-шевича [7]. Своевременно и квалифицированно проведенная ЛК позволяет сохранить зрение на поздних стадиях ДР у 55-65% больных в течение 10-12 лет и, по данным научной литературы, процент успешных исходов может быть выше, если лечение начато на более ранних стадиях [3, 5, 7, 8–10].

Цель : проанализировать отдаленные клиникофункциональные результаты панретинальной лазерной коагуляции сетчатки у больных диабетической ретинопатией с сахарным диабетом II типа.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов ПРЛК при ДР у 1326 пациентов (1646 глаз) с СД II типа, впервые обратившихся в Тамбовский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» и находившихся на лечении с 2009 по 2016 г. Среди пациентов было 387 мужчин и 939 женщин в возрасте от 40 до 88 лет (средний возраст 62,2 года), срок наблюдения составил не менее четырех лет.

При поступлении проводилось стандартное офтальмологическое обследование всех пациентов с осмотром глазного дна с контактной линзой. Дополнительно по показаниям проводилась оптическая когерентная томография (ОКТ), ОКТ-ангиография, флюоресцентная ангиография. При выявлении показаний к ЛК по классификации Л. И. Балашевича, А. С. Измайлова [7] выполнялась панретинальная паттерн-лазеркоагуляция, проводимая в три этапа с интервалами в 2–3 недели с использованием пат-терн-лазеров Рascal (Opti Medical) — длина волны 532 нм, и Supra (Quantel Medical) — длина волны 577 нм, которые, как показали ранее проведенные исследования, показывают одинаковую эффективность в лечении ДР [11, 12].

В данном исследовании для анализа клиникофункциональных результатов были выбраны критерии: МКОЗ, отсутствие или наличие прогрессии ДР за период наблюдения, необходимость проведения дополнительной ЛК или витреоретинальной операции вследствие прогрессирования заболевания после завершения последнего этапа паттерн-лазерко-агуляции. Контрольные обследования проводились в сроки 6 и 12 месяцев, 2 и 4 года. Необходимость в проведении дополнительной ЛК оценивали по сохраняющейся неоваскуляризации сетчатки или ДЗН, сохраняющейся или увеличивающейся геморрагической активности (микрокровоизлияния, зоны ретинального отека). Показания к выполнению витре-оретинальной операции оценивали по увеличению неоваскуляризации сетчатки или ДЗН с образованием глиоза, появлению экстраретинальной пролиферации, тракционной отслойки сетчатки или гемоф-тальма.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета программ «Statistica 10.0» (Dell Inc., США). Поскольку распределение большинства признаков отличалось от нормального (по критерию Шапиро — Уилка), данные представлены в виде медианы и 25 и 75% квартилей ((Me (Q25; Q75)). Статистическую значимость различий с доопе-рационным состоянием оценивали с использованием Т -критерия Уилкоксона. Различия принимались статистически значимыми при p <0,05.

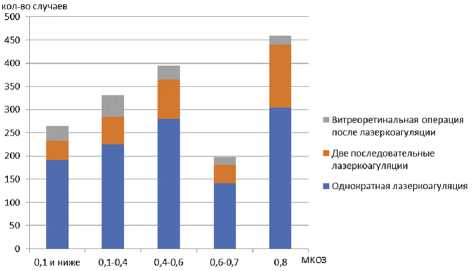

Результаты. За весь период наблюдения необходимость в проведении дополнительных лазерных операций, связанных с прогрессией ДР, возникла на 361 глазу, средний срок проведения дополнительной лазеркоагуляции составил 6,7 (от 5 до 8) месяца. Витреоретинальные операции при прогрессировании ДР были проведены в 145 случаях, средний срок проведения витреоретинальных операций составил 6,3 (от 4 до 8) месяца. В соответствии с этим было выделено три клинические группы: в 1-ю вошли 1140 глаз (69%) с выполненной ПРЛК без дополни- тельных вмешательств, во 2-ю — 361 глаз (22%), где выполнялась дополнительная ЛК, в 3-ю — 145 глаз (9%) с проведением дополнительно витреоретиналь-ной операции.

Рис. 1. Распределение глаз в исследуемых группах в зависимости от исходной максимальной корригированной остроты зрения

Распределение наблюдаемых случаев в трех группах зависело от исходной остроты зрения (рис. 1): в 1-й группе отмечалось примерно равномерное распределение случаев по МКОЗ с уменьшением случаев с остротой зрения 0,6–0,7, во 2-й группе, наоборот, отмечалось большее количество случаев со МКОЗ выше 0,8, а в 3-й группе распределение случаев больше отмечалось со МКОЗ до 0,4.

Во всех трех группах бóльшая часть пациентов обратилась со МКОЗ до 0,6 в 60,2%, что свидетельствует о поздней обращаемости пациентов и, как следствие, о поздней диагностике ДР, но все же однократная ПРЛК независимо от исходной остроты зрения была выполнена первично обратившимся пациентам в 69% от всех исследуемых случаев. Однако из-за прогрессирования ДР повторная ЛК потребовалась в 29,6% случаев со МКОЗ выше 0,8, в 20,2% случаев — со МКОЗ 0,6-0,7, в 21,5% — со МКОЗ 0,4-0,6, в 18,1% — со МКОЗ 0,1-0,4 и в 15,1% — со МКОЗ ниже 0,1, а выполнение ви-треоретинальной операции вследствие дальнейшего прогрессирования ДР потребовалась в 4,2% случаев со МКОЗ выше 0,8, в 8,6% случаев — со МКОЗ 0,60,7, в 7,6% — со МКОЗ 0,4-0,6, в 13,9% — со МКОЗ 0,1-0,4 и в 12,5% — со МКОЗ ниже 0,1. Полученные результаты показывают, что в 3-й группе вследствие прогрессирования ДР операции больше выполнялась в случаях со МКОЗ ниже 0,4–0,6, а во 2-й группе дополнительная ЛК больше выполнялась в случаях со МКОЗ выше 0,4–0,6, что косвенно подтверждает данные о меньшей прогрессии ДР в 2-й группе в случаях с лучшей остротой зрения по сравнению с более выраженной прогрессий в 3-й группе в случаях с меньшей остротой зрения.

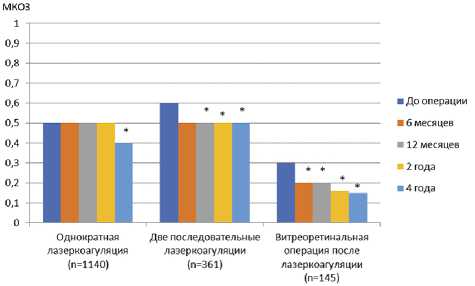

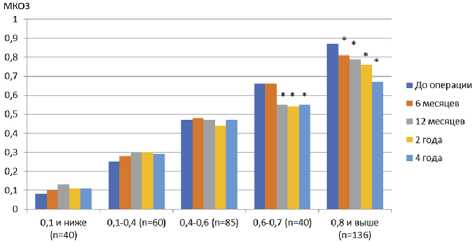

Рис. 2. Динамика максимальной корригированной остроты зрения на разных этапах наблюдения, Me: * — статистическая значимость различий с дооперационным состоянием, p <0,05

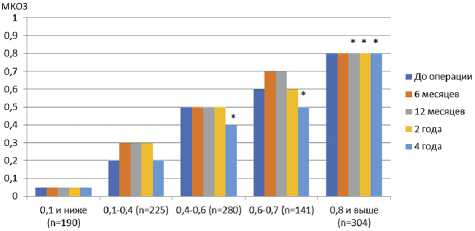

Рис. 3. Динамика максимальной корригированной остроты зрения на разных этапах наблюдения в группе с однократной лазеркоагуляцией, Mе: * — статистическая значимость различий с дооперационным состоянием, p <0,05

При анализе МКОЗ за период наблюдения (рис. 2) установлено, что в 1-й группе острота зрения оставалась неизменной на протяжении двух лет после операции с последующим достоверным снижением к четырем годам. Во 2-й группе статистически значимое снижение МКОЗ наблюдалось через 12 месяцев после операции, при этом показатель проградиентно уменьшался на всех этапах обследования. В 3-й группе наблюдалась аналогичная, но более выраженная динамика, где значительное снижение МКОЗ отмечалось уже к 6-му месяцу после операции.

Характер изменений МКОЗ в исследуемых группах несколько отличался в зависимости от исходной остроты зрения (рис. 3–5). У пациентов 1-й группы на фоне общего снижения данного показателя при очень низкой (до 0,1) и низкой (ниже 0,4) исходной остроте зрения МКОЗ практически не меняется. Мало выраженное, но статистически значимое снижение МКОЗ происходит в случаях с исходными значениями 0,4–0,6 и 0,6–0,7 и только к 4-му году наблюдения, при исходных значениях МКОЗ 0,8 и выше — начиная с 6 месяцев после операции.

Рис. 4. Динамика максимальной корригированной остроты зрения на разных этапах наблюдения в группе с дополнительной лазеркоагуляцией, Mе: * — статистическая значимость различий с дооперационным состоянием, p <0,05

У пациентов во 2-й группе в целом наблюдалась та же тенденция, только стабильная на всех этапах острота зрения отмечалась для большей доли пациентов: не только в случаях с очень низкой (до 0,1) и низкой (ниже 0,4) МКОЗ, но и при исходной остроте зрения 0,4–0,6. В случаях с исходными значениями МКОЗ выше 0,6 наблюдалось существенное снижение данного параметра начиная с 6 или 12 месяцев наблюдения.

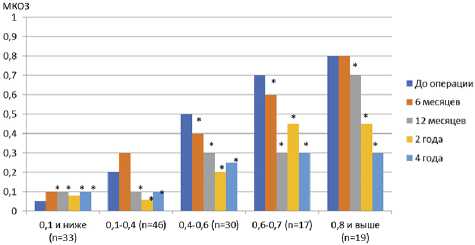

Рис. 5. Динамика максимальной корригированной остроты зрения на разных этапах наблюдения в группе с витрео-ретинальной операцией после лазеркоагуляции, Mе: * — статистическая значимость различий с дооперационным состоянием, p <0,05

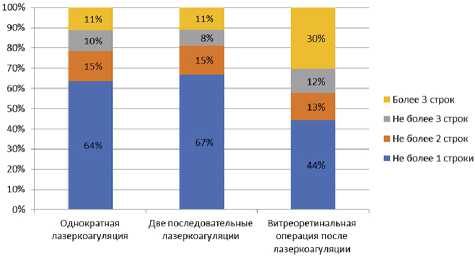

Рис. 6. Потери максимальной корригированной остроты зрения к 4-му году наблюдения, число глаз (%)

У пациентов в 3-й группе только при исходно очень низкой остроте зрения (до 0,1) не выявлено выраженных изменений на протяжении всего периода наблюдения. Если же исходная острота зрения превышала 0,1, то поэтапное прогрессирование ретинопатии встречалось начиная с 6–12 месяцев после вмешательства.

Сопоставление пациентов с выполненными операциями в трех группах (рис. 6) показывает, что низкая острота зрения к концу наблюдения наблюдается в 3-й группе с наиболее выраженными пролиферативными изменениями диабетической ретинопатии.

Выявлено значительное различие потерь МКОЗ к 4-му году наблюдения в исследуемых группах лечения ДР (рис. 6). Так, в 1-й группе в основной доле случаев (в более 60%) потери не превышали одной строки. В среднем в 15% случаев исследуемые стали видеть на две строки хуже, примерно у 10% МКОЗ уменьшилась на три строки и только у 14% — более чем на три строки. Во 2-й группе (после дополнительной ПРЛК) наблюдались аналогичные результаты. В 3-й группе (с витреоретинальной операцией после ПРЛК) отмечается гораздо более выраженное снижение остроты зрения: потери до одной строки наблюдались только в 44% случаев, до двух строк — в 13%, до трех строк — в 12% и в остальных 30% случаев потери МКОЗ составили более трех строк.

Обсуждение. Проведенный анализ исходного состояния глаз пациентов с СД II типа показал, что даже при высокой исходной МКОЗ в 1-й группе с однократным выполнением ПРЛК в 33,3% случаев не приводил к стабилизации процесса. В то же время уже при первом обращении в специализированный офтальмологический центр в большинстве случаев имелось снижение зрительных функций, вызванное ДР. Это соотносится с данными литературы [7, 8, 10] о поздней обращаемости пациентов, на что косвенно указывает распределение случаев по МКОЗ, относительно показывающее тяжесть ДР. Во 2-й группе большее количество дополнительной ПРЛК в случаях со МКОЗ выше 0,8 можно объяснить увеличением прогрессирования ДР без выраженных пролиферативных изменений, а в 3-й группе большее количество случаев со МКОЗ до 0,4 можно объяснить прогрессированием выраженных пролиферативных изменений у пациентов с изначально более тяжелой стадией ДР.

Анализ МКОЗ в группах за период наблюдения подтверждает то, что более тяжелые формы ДР в 3-й группе приводят к выраженной потере МКОЗ и в более короткие сроки. Сохранение МКОЗ в 1-й группе на протяжении до двух лет и стабилизация МКОЗ во 2-й группе демонстрируют то, что проведение ПРЛК в ранние сроки выявления ДР с меньшими пролиферативными изменениями дает длительную стабилизацию ДР с сохранением высокой МКОЗ. Аналогичную картину в результатах своих исследований обнаруживают Ю. С. Астахов с соавт.; Л. И. Ба-лашевич; Ф. Е. Шадричев [2, 7, 10], которые отмечали стабилизацию высокой МКОЗ после выполнения панретинальной коагуляции у пациентов с менее выраженными проявлениями ДР.

Характер изменений МКОЗ у преобладающего большинства пациентов 1-й группы показывает, что острота зрения остается на исходном уровне как минимум в течение двух лет, и только у пациентов с исходным МКОЗ более 0,8 данный показатель прогрессирующе снижается на всех этапах наблюдения, что связано с постепенной гибелью фоторецепторов при увеличении длительности и возможной декомпенсации СД. У пациентов с дополнительной ПРЛК также отмечается стабилизация остроты зрения на протяжении четырех лет, если в исходном состоянии она не превышала МКОЗ в 0,6, у остальных пациентов, с более высокой остротой зрения в исходном состоянии, МКОЗ снижается, что тоже можно объяснить постепенной гибелью фоторецепторов при увеличении длительности и возможной декомпенсации СД. В 3-й группе снижение зрения у пациентов со МКОЗ выше 0,1 указывает на выраженные пролиферативные изменения ДР в этой группе, приводящие к необратимой потере зрения в отличие от достижения стабилизации зрения в 1-й и 2-й группах. Сопоставляя пациентов с выполненными операциями в трех группах (рис. 3–6), можно заключить, что наиболее выраженный прогресс ДР и низкая острота зрения наблюдается в 3-й группе, где лечение выполняется пациентам с наиболее запущенной ДР, что согласуется с данными научных исследований, авторы которых акцентируют внимание на необходимости более раннего выявления ДР, для проведения своевременного лечения до наступления выраженных пролиферативных изменений сетчатки [7–9].

Сравнение МКОЗ к 4-му году наблюдения в исследуемых группах лечения ДР показывает, что гораздо менее выраженная потеря зрения у пациентов в 1-й и 2-й группах (после ПРЛК), чем у пациентов 3-й группы после витреоретинальной операции, свидетельствует о достижении стабилизации ДР у пациентов с начальными пролиферативными изменениями ДР и, как следствие, о более раннем выявлении ДР и своевременном начале лечения.

Выводы :

-

1. Лазерная коагуляция сетчатки по поводу ДР у больных с СД II типа с последующим динамическим наблюдением и повторными лазерными и хирургическими вмешательствами позволила сохранить достаточно высокую остроту зрения с потерей не более 0,2 за 4-летний период наблюдения в 72% случаев, а в случаях своевременного обращения при проведении однократной ПРЛК — в 79% случаев.

-

2. Однократная ПРЛК сетчатки позволила стабилизировать ДР на протяжении четырех лет в 69% случаев, в 31 % случаев прогрессия ДР продолжалась, что потребовало проведения дополнительной ЛК (в 22%) или витреоретинальной хирургии (в 9%), при этом средние сроки выполнения повторной ЛК составили 6,7 месяца, хирургического витреорети-нального вмешательства — 6,3 месяца.

-

3. Поздняя обращаемость пациентов с СД II типа в специализированный офтальмологический центр, несмотря на проведенную ПРЛК сетчатки, не позволила стабилизировать ДР и сохранить высокую остроту зрения на протяжении длительного периода, что привело к необходимости выполнения дополнительных витреоретинальных операций, снизила клинико-функциональные исходы и показала актуальность активного своевременного выявления и лечения ДР.

Список литературы Ретроспективный анализ результатов лазеркоагуляции сетчатки у пациентов с диабетической ретинопатией

- Libman ES, Shakhova EV. Status and dynamics of blindness and disability resulting from visual pathology in Russia. In: Proceedings of the 7th Congress of Russian ophthalmologists. Moscow, 2000; Part 2; 209–14. Russian (Либман Е. С., Шахова Е. В. Состояние и динамика слепоты и инвалидности вследствие патологии органа зрения в России. В сб.: Тезисы докладов 7‑го Съезда офтальмологов России. М., 2000; ч. 2; 209–14).

- Astakhov YuS, Shadrichev FE, Lisochkina AB. Retinal laser coagulation in the treatment of diabetic retinopathy. Clinical medicine 2000; 1 (1): 15–8. Russian (Астахов Ю. С., ШадричевФ. Е., Лисочкина А. Б. Лазерокоагуляция сетчатки при лечении диабетической ретинопатии. Клиническая медицина 2000; 1 (1): 15–8).

- Clinical recommendations. Ophthalmology / Ed. by LK Moshetova, AP Nesterov, EA Egorov. Moscow: GEOTAR-Media, 2006; 238 p. Russian (Клинические рекомендации. Офтальмология / под ред. Л. К. Мошетовой, А. П. Нестерова, Е. А. Егорова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006; 238 с.).

- Shadrichev FE, Astakhov YuS, KryanevaOYa, Lisochkina AB. Diabetic retinopathy. St. Petersburg: SPbGMU im. akad. I. P. Pavlova, 1998; 47 p. Russian (Шадричев Ф. Е., Астахов Ю. С., Крянева О. Я., Лисочкина А. Б. Диабетическая ретинопатия. СПб.: СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 1998; 47 с.).

- Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group Techniques for scatter and local photocoagulation treatment of diabetic retinopathy. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report Number 3. Int. Ophthalmol. Clin. 1987; 27 (4): 254–64.

- The Diabetic Retinopathy Study Research Group Photocoagulation treatment of proliferative diabetic retinopathy: clinical application of Diabetic Retinopathy Study (DRS) findings, DRS Report Number 8. Ophthalmology 1981; 88 (7): 583–600.

- Ocular manifestations of diabetes mellitus / Ed. by LI Balashevich. St. Petersburg: SPbMAPO, 2004; 382 p. Russian (Глазные проявления диабета / под ред. Л. И. Балашевича. Санкт-Петербург: СПбМАПО, 2004; 382 с.).

- Dedov II, Smirnova OM. Diabetic retinopathy: current issues (diabetologist’s point of view). Diabetesmellitus 2008; 3: 4–7. Russian (Дедов И. И., Смирнова О. М. Диабетическая ретинопатия: современные проблемы (взгляд диабетолога). Сахарный диабет 2008; 3: 4–7).

- Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Early photocoagulation for diabetic retinopathy. ETDRS report No 9. Ophthalmology 1991; 98: 766–85.

- Shadrichev FE. Diabeticretinopathy: current issues (ophthalmologist’s point of view). Diabetesmellitus 2008; 3: 8–11. Russian (Шадричев Ф. Е. Диабетическая ретинопатия: современные проблемы (взгляд офтальмолога). Сахарный диабет 2008; 3: 8–11).

- Goydin AP, Fabrikantov OL, Sukhorukova EV. Efficacy of standard and patterned laser coagulation in diabetic retinopathy. Tambov University reports 2014; 19 (4): 1105–7. Russian (Гойдин А. П., Фабрикантов О. Л., Сухорукова Е. В. Эффективность применения классической и паттерн-лазерокоагуляции при диабетической ретинопатии. Вестник Тамбовского университета 2014; 19 (4): 1105–7).

- Fabrikantov OL, Goydin AP, Shutova SV, Goydin DA. Efficacy of 532 nm and 577 nm lasers in diabetic retinopathy. Point of view. East-West 2018; 2: 20–2. Russian (Фабрикантов О. Л., Гойдин А. П., Шутова С. В., Гойдин Д. А. Эффективность применения лазеров 532 нм и 577 нм при диабетической ретинопатии. Точка зрения. Восток-Запад 2018; 2: 20–2).