Ретроспективный анализ технологий создания лесных культур на бугристых песках Среднего Дона и их лесоводственная оценка

Автор: Турчина Т.А., Банникова О.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесные культуры

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы технологии создания лесных культур в разные периоды освоения бугристых песков. Проведен сравнительный анализ приживаемости, биометрических показателей растений, строения древостоев по диаметру в лесных культурах чистого и смешанного состава и при разных способах создания. Выявлено отрицательное влияние сосны обыкновенной на рост сосны крымской и предложен оптимальный тип лесных культур для обеих древесных пород. Дана лесоводственная оценка применявшихся технологий лесоразведения на бугристых песках Арчединско-Донского и Казанско-Вешенского массивов.

Бугристые пески, сосна обыкновенная, сосна крымская, технологии искусственного лесоразведения и лесовосстановления, чистые и смешанные насаждения, приживаемость, биометрические показатели, эффективность лесоразведения

Короткий адрес: https://sciup.org/143166234

IDR: 143166234 | УДК: 630.232.427: | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2018.4.04

Текст научной статьи Ретроспективный анализ технологий создания лесных культур на бугристых песках Среднего Дона и их лесоводственная оценка

Среднего Дона и их лесоводственная оценка [Электронный ресурс] / Т. А. Турчина, О. А. Банникова //

Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2018. – № 4. – С. 31–46. URL:

В бассейне Дона речные террасы сложены почвами преимущественно легкого гранулометрического состава – песчаными и супесчаными. Их общая площадь составляет около 1 млн га [1–3]. Половина из них (500 тыс. га) сосредоточена на Среднем Дону [4], где наиболее крупными песчаными массивами являются Арче-динско-Донской и Казанско-Вешенский. Первый занимает все пространство, расположенное между реками Доном и Арчедой, второй – террасы между левобережными притоками Песковатки и Хопра.

По разным оценкам, от 30 до 80% площади песчаных массивов представлено бугристыми песками. Их происхождение связано с антропогенным воздействием (нерациональное использование земель, чрезмерная распашка, уничтожение древесной растительности, выпас скота и др.) [5–7].

Дефляционный перенос песчаных частиц способствовал формированию специфического рельефа – чередование бугров (как правило, неправильной формы) с понижениями и котловинами выдувания. На террасах бугры размещены неравномерно. Их высота достигает 7 м, реже 12–20 м [2, 5, 6]. Склоны имеют асимметричную форму, под действием ветра формируются наветренные, большей частью пологие, и заветренные, крутые склоны (более 12о) [2, 5].

Активизировавшаяся эоловая трансформация песчаных почв способствовала их обесструк-туриванию, преобладанию слоистости почвенного профиля. Слои песка перемежаются суглинистыми прослойками, а в глубоких котловинах наблюдается выветривание до иллювиального горизонта. В гранулометрическом составе преобладают фракции средне- и мелкозернистого песка. Так как пески Арчединско-Донского и Казан-ско-Вешенского массивов являются мономине-ральными (состоят преимущественно из зерен кварца), сформировавшиеся на них почвы малоплодородны [5, 6, 8]. Гидрологический режим обусловлен рельефом местности: глубина залегания грунтовых вод варьируется от нескольких сантиметров в межбугровых понижениях до уровня, недоступного для корней растений на вершинах бугров [2, 5].

Значительная орографическая дифференциация и сопутствующее ей многообразие почвенно-гидрологических условий вызывают определенные сложности лесомелиорации бугристых песков. По мнению многих авторов, это одна из наиболее проблемных категорий земель лесокультурного фонда [5, 6].

Однако именно на бугристых песках указанный способ мелиорации оказался наиболее эффективным, и массовое его применение датируется началом XX в. [1, 2, 6]. При создании лесных культур предпочтение отдавалось хвойным породам. Всего на территории песчаных массивов Среднего Дона создано около 40 тыс. га таких насаждений. Часть их утрачена вследствие воздействия лесных пожаров. К сожалению, искусственное восстановление в настоящее время не приносит желаемых результатов, наблюдается низкая приживаемость и гибель лесных культур. В результате на одних и тех же участках посадки проводятся по несколько раз. Поэтому анализ состояния сосновых насаждений, созданных в разные годы, имеет большое значение для оценки применяемых технологий искусственного лесовосстановления. Актуальность такого исследования связана с необходимостью подбора эффективных технологий создания лесных культур в современных экономических условиях.

Цель исследований: оценить эффективность используемых ранее и современных технологий искусственного лесовосстановления на бугристых песках.

Задачи:

-

✓ изучить опыт создания лесных культур на бугристых песках;

-

✓ дать характеристику чистых и смешанных лесных культур сосны обыкновенной и сосны крымской;

-

✓ предложить индикаторы и на их основе оценить эффективность применявшихся технологий создания лесных культур.

Объекты и методика

Вплоть до начала XXI в. при облесении песков Среднего Дона использовалась сосна обыкновенная. В настоящее время для создания лесных культур питомнические хозяйства регио- на выращивают преимущественно сосну крымскую. Поэтому объектом исследований послужили искусственно созданные насаждения сосен обыкновенной и крымской.

Для реализации поставленных задач использованы данные пробных площадей (ПП), которые заложены в соответствии с требованиями отраслевого стандарта [9]. Размер ПП определяли в соответствии с рекомендациями Н. П. Анучина [10]. Большая часть ПП находится на территории Казанско-Вешенского песчаного массива – в Шолоховском и Верхне-Донском лесничествах Ростовской обл. (табл. 1).

Участки для закладки ПП подбирали по данным таксационных описаний, книг учета лесных культур, проектов лесовосстановления. Основной принцип подбора – единообразие лесорастительных условий, а в его пределах – идентичность технологии создания одновозрастных лесных культур. Так как бугристые пески относятся к очень бедным (по количеству питательных веществ) и сухим (по увлажнению) местообитаниям, все объекты закладывали в типе лесорастительных условий «сухой бор» (А1), типе леса сосняк злаково-лишайниковый. Поскольку в таксационных описаниях отсутствует характеристика рельефа, отбор участков с бугристыми песками проведен при рекогносцировочном обследовании.

Характеристика почвенного покрова (гранулометрический состав, наличие и мощность гумусового горизонта, полевая влажность, структура и т.д.) составлялась на основе визуального обследования почвенных прикопок и при помощи измерительно-вычислительной аппаратуры [11].

Индикаторами лесоводственной эффективности технологии создания лесных культур приняты: 1) приживаемость; 2) сохранность растений в лесных культурах (далее – сохранность растений) [12]; 3) биометрические показатели растений; 4) строение древостоев по диаметру; 5) уровень взаимовлияния древесных пород в смешанных насаждениях.

По результатам измерений и вычислений составлена таксационная характеристика каждой ПП (табл. 1). В несомкнувшихся лесных культу- рах подсчитано количество сохранившихся растений и измерена их высота, а в лесных культурах в возрасте от 15 лет и старше по общепринятой в лесной таксации методике [10] проведен комплекс измерительных работ и вычислены средние значения высоты, диаметра, суммарная площадь поперечного сечения, запас древостоя.

Эффективность применявшихся технологий определена путем сравнения количественных и качественных показателей принятых индикаторов. Поскольку для большинства признаков промежуточные значения динамического ряда отсутствуют, они были получены аналитически – с использованием графика линейной функции. Интерполированную ординату y вычисляли по формуле линейной функции y=ax+b в интервале (х 0 , х 1 ).

Все данные обработаны методами математической статистики [13] с использованием программы Microsoft Excel.

Результаты исследования

Результаты более чем векового опыта освоения песчаных территорий убедительно доказали, что лучшим способом их противодефляционного обустройства является лесомелиорация [3, 6, 7, 14–16]. Из-за особенностей орографического строения бугристые пески в течение долгого времени оставались необлесенными, так как использование средств механизации было затруднительно, а в ряде случаев – невозможно. По мере совершенствования машин и механизмов изменялись и технологии создания лесных культур.

Облесение бугристых песков по применявшимся способам освоения можно разделить на 3 этапа [1–3, 6, 14, 15, 17–19]. На I этапе освоения песчаных территорий (начало – середина XX в.) технологии создания лесных культур базировались на применении ручного труда, поскольку единственным техническим средством того периода были лемешные плуги на конной тяге [2, 15, 16]. На средне- и высокобугристых песках предварительная обработка почвы не проводилась. Для посадки растений использовался меч

Таблица 1. Характеристика опытных объектов на бугристых песках

|

№ п/п |

Лесничество, участковое лесничество. кв./выд. |

Рельеф |

Почва |

Год создания лесных культур |

Технологии создания лесных культур |

|

1 |

Шолоховское, Вешенское, 46/8 |

Среднебугристый |

Маломощная рыхлопесчаная на мелко- и средезернистых слабоза-росших песках |

1915 |

Нарезка борозд (лемешный плуг), посадка ручная |

|

2 |

Шолоховское, Вешенское, 45/21 |

Мелкобугристый |

Слабодерновая серопесчаная маломощная на мелкозернистых рыхлых песках |

1920 |

Нарезка борозд (лемешный плуг), посадка ручная |

|

3 |

Шолоховское, Вешенское, 46/14 |

То же |

Маломощная рыхлопесчаная на мелко- и среднезернистых слабо-заросших песках |

1930 |

То же |

|

4 |

Шолоховское, Вешенское, 54/9 |

-»- |

Маломощная связнопесчаная на мелко- и среднезернистых слабо-заросших песках |

1940 |

– « - |

|

5 |

Шолоховское, Вешенское, 33/19 |

Крупнобугристый |

Примитивная маломощная рыхлопесчаная на мелко- среднезернистых слабозаросших песках |

1950 |

Вспашка сплошная (ПКЛ-70), посадка ручная |

|

6 |

Шолоховское, Вешенское, 56/3 |

Мелкобугристый |

Маломощная рыхлопесчаная на мелко- и среднезернистых слабо-заросших песках |

1960 |

Нарезка борозд (РН-60), посадка механизированная (СЛЧ-1) |

|

7 |

Шолоховское, Вешенское, 45/24 |

Средне-, мелкобугристый |

Маломощная рыхлопесчаная на мелко- и среднезернистых слабо-заросших песках |

1970 |

Механизированная посадка с одновременной обработкой почвы (МПП-1) |

|

8 |

Шолоховское, Вешенское, 40/12 |

Мелкобугристый |

Слабодерновая связнопесчаная на мелкозернистых песках |

1988 |

То же |

|

9 |

Арчединское, Любимовское, 22/36 |

То же |

Маломощная связнопесчаная мел-копогребенная |

1994 |

Механизированная посадка с одновременной обработкой почвы (МЛУ-1) |

|

10 |

Шолоховское, Вешенское, 48/1 |

Средне-, мелкобугристый |

Маломощные среднезадернелые мелкозернистые рыхлопесчаные |

1999 |

Без обработки почвы, посадка механизированная (МЛУ-1), уходы 5-4-3-2-1 |

|

11 |

Шолоховское, Вешенское, 83/3 |

Мелкобугристый |

Дерновая связнопесчаная, погребенная наносом мелкозернистого рыхлого песка |

2003 |

То же |

|

12 |

Верхнедонское, Быковское, 72/3 |

Мелкобугристый |

Примитивная маломощная рыхлопесчаная на мелко- и среднезернистых слабозаросших песках |

2013 |

Осенняя нарезка борозд (РН-60), посадка механизированная (МЛУ-1),уходы 5-4-3-2-1 |

|

13 |

Арчединское, Сосновское, 104/12 |

Бугристый |

Дерновая маломощная связнопесчаная |

2013 (доп. 2016) |

Осенняя обработка почвы полосами шириной 110 см. мех.посадка в дно борозды (МЛУ-1), уходы 3-3-3-2-2-2 |

|

14 |

Шолоховское, Вешенское, 45/2 |

Средне-, мелкобугристый |

Слабодерновая песчаная слабоза-росшая |

2015 |

Осенняя нарезка борозд (РН-60), посадка механизированная (СЛН-1), уходы 5-4-3-2-1 |

|

15 |

Верхнедонское, Мигулинское, 90/1 |

Пологоволнистый |

Дерновая рыхлопесчаная в комплексе с дерновой связнопесчаной |

2015 |

То же |

|

16 |

Шолоховское, Вешенское, 45/4 |

Средне-, мелкобугристый |

Слабодерновая песчаная слабоза-росшая |

2016 |

– « - |

|

17 |

Арчединское, Арчединское, 28/3,10,11 |

Среднебугристый |

Дерновая маломощная рыхлопесчаная на мелко- и среднезернистых песках |

2016 |

Осенняя обработка почвы полосами шириной 105 см, доуглубление до 60 см. Мех. посадка в дно борозды (МЛУ-1),уходы 3-3-2-2-1-1 |

Примечания. А – возраст, N – густота, Hср – средняя высота, Dср – средний диаметр, G – полнота, M – запас; «-» – показатель не

Колесова либо лопата. Целесообразность агротехнических уходов и их количество определялись исходя из складывавшихся погодных условий, степени задернения почвы, быстроты роста лесных культур. Они заключались в ручной прополке сорняков и рыхлении почвы в рядах [1, 17]. Это требовало больших затрат и не позволяло за короткий промежуток времени (2–3 нед.) создать культуры на больших площадях.

На II этапе освоения (середина XX в. – начало XXI в.) происходил постепенный переход к механизированному способу создания лесных культур. Были разработаны и внедрены в производство машины и механизмы для обработки почвы и посадки сеянцев и саженцев, что позволило практически полностью механизировать все этапы создания насаждений. Однако повсеместное использование средств механизации ограничивалось рельефом. Агротехника закладки насаждений на мелкобугристых песках включала полосную (бороздную) обработку почвы (ПКЛ-70 или РН-60) осенью предшествующего года и посадку, которая в начале вегетационного периода осуществлялась вручную (меч Колесова, лопата), позже – лесопосадочными машинами (СЛЧ-1 или СЛН-1). На средне- и крупнобугристых песках использовался способ куртинного облесения (в понижениях), поскольку конструкция лесопосадочных машин не предусматривает их применение на склоновых участках. Технологические операции выполнялись на тяге гусеничного трактора [2, 14, 15]. В 1970-х гг. создана машина для бугристых песков МПП-1 [15, 19], которая совмещала операции по обработке почвы и посадке. Это не только сократило количество технологических операций, снизило стоимость создания лесных культур, но и значительно облегчило работу. Впоследствии были разработаны аналоги данной машины – МЛУ-1, МЛУ-1А. В рядах агротехнические уходы осуществлялись вручную, в междурядьях использовались культиваторы (КЛТ-4,5Б, КПН-2, позднее КЛБ-1,7). Их кратность зависела от категории лесокультурной площади и почвенно-грунтовых условий [19].

III этап освоения (с 2004 г. по настоящее время) условно назван «современным», так как эко- номические трудности 1990–2000 гг. не позволили модернизировать лесохозяйственную технику и усовершенствовать технологии создания лесных насаждений. В результате до сих пор используются технические средства, произведенные в 1970–1980-х гг. и ранее. Лесные культуры создаются однорядными сажалками СЛЧ-1, СЛН-1 или универсальной лесопосадочной машиной МЛУ-1 после предварительной осенней нарезки борозд рыхлителем РН-60, плугом лесным ПКЛ-70 или плугом навесным универсальным ПН-3-35, осенней и весенней предпосадочной культивации (КЛБ-1,7). Посадка лесных культур одновременно с обработкой почвы осуществляется редко. Агротехнические уходы проводят с помощью КЛБ-1,7, при этом их количество и кратность (5-4-3-2-1) не зависят от категории лесокультурной площади, формы рельефа и почвенно-грунтовых условий.

Анализируя данные об освоении лесокультурных площадей (см. табл. 1), приходим к выводу о необходимости группирования применявшихся технологических схем по способу обработки почвы и посадки. Таким образом, можно выделить 4 основные технологии:

-

1 – обработка почвы бороздами, посадка ручная;

-

2 – обработка почвы бороздами, посадка механизированная;

-

3 – механизированная посадка с одновременной обработкой почвы;

-

4 – предварительная нарезка борозд, предпосадочная культивация, механизированная посадка (современная технология).

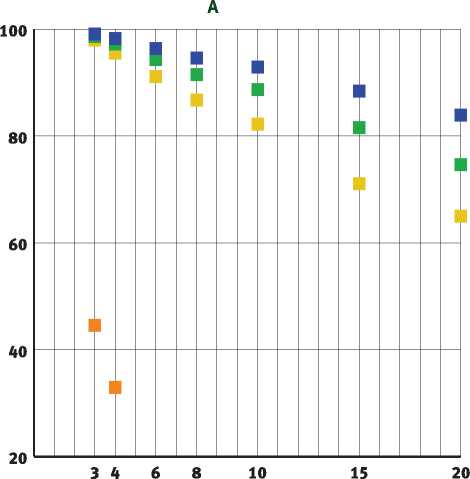

Все технологии, за исключением современной (технология № 4), на момент технической приемки лесных культур (по результатам осенней инвентаризации на 3-й год) обеспечивали приживаемость на уровне 98–99% – в лесных культурах сосны обыкновенной и 97–99% – в лесных культурах сосны крымской (рис. 1). При использовании современной технологии значение этого показателя не превышает 50%.

При дальнейшем сравнении динамики количества сохранившихся растений установлено преимущество технологии, базирующейся на способе создания вручную. Он наиболее соответствует

■ 1 ■ 2 ■ 3

Возраст, лет

■ 4

1–4 – номер технологии создания лесных культур

Рис. 1. Приживаемость культур и сохранность растений в лесных культурах сосны обыкновенной (А) и сосны крымской (Б) в зависимости от технологии создания биологическим особенностям сосен обыкновенной и крымской, так как сеянцы при посадке тщательно заделываются в почву, и вероятность неправильного развития корневой системы вследствие ее загиба практически отсутствовала.

Преимущество посадки вручную перед механизированной проявляется с 4-го года роста лесных культур (табл. 2).

Показатели «приживаемость лесных культур» и «сохранность растений», несмотря на не-

Таблица 2. Оценка существенности различий приживаемости культур и сохранности растений сосен обыкновенной и крымской при разных технологиях создания

Сравниваемые технологии Коэффициент существенности различий, tф, в возрасте лесных культур, лет 3 4 6 8 10 15 20 Сосна обыкновенная 1–2 1,89 4,02 4,25 5,20 5,78 5,35 2,86 1–3 1,42 2,87 2,82 2,80 2,82 2,84 3,0 1–4 9,21 5,89 - - - - - 2–3 0,82 1,84 1,74 1,76 1,79 1,79 1,62 2–4 9,13 5,81 - - - - - 3–4 8,97 5,64 - - - - - Сосна крымская 1–3 8,50 16,10 15,65 15,80 15,88 17,14 2,73 1–4 8,75 6,20 - - - - - 3–4 8,44 5,87 - - - - - Примечание. T95 = 2,73. URL: 37

значительную разницу их величин в сравниваемых технологиях, статистически значимы (tф>t95). Наиболее значимые различия выявлены при сравнении технологий № 1 и 4 (см. табл. 2).

Технологии, базирующиеся на механизированном способе создания лесных культур (№ 2–4), по этим показателям могут быть оценены по-разному. Как видно из табл. 2, современная технология влияет отрицательно, поскольку фактическая величина существенности различий превышает стандартное значение на всех возрастных этапах. Сравнение технологий № 2 и 3 показывает, что снижение числа технологических операций путем совмещения обработки почвы и посадки не оказало существенного влияния на приживаемость лесных культур на мелко- и среднебугристых песках, различия показателя незначимы (t ф = 0,82–1,84 < t 95 = 2,73).

При сравнении приживаемости и сохранности растений в лесных культурах сосен обыкновенной и крымской установлено, что в пределах одинаковых технологий создания различия этих показателей по абсолютному значению минимальны и статистически не значимы (tф = 0,10–1,24

Анализ результатов искусственного лесовосстановления выявил особенность современной технологии – значительную вариабельность приживаемости и сохранности растений в лесных культурах по годам производства (табл. 3).

Среди комплекса вероятных причин низкой приживаемости, сохранности растений и гибели лесных культур выделим технологический фактор влияния, а именно – многократное воздействие средств механизации на песках, особенно при проведении агротехнических уходов. Общее их количество (9), проводимое в первые 2 года роста культур, необоснованно завышено. Последствием этой технологической операции стало уничтожение связности песка, приведшее сначала к усилению его подвижности, а затем к засыпанию растений [20]. О возможных негативных последствиях использования средств механизации на почвах легкого гранулометрического состава указывалось и ранее в работах А. Г. Гаеля [6], Н. С. Зюзя [2, 16], В. И. Кравченко [15], Г. Ф. Жуланова и др. [17].

Существенные различия между используемыми технологиями освоения бугристых песков наблюдаются и при анализе их влияния на количество сохранившихся растений (табл. 4).

Как видно из табл. 4, динамика естественного изреживания имеет некоторые отличия в зависимости от способа создания лесных культур. К моменту перевода лесных культур в земли, занятые лесными насаждениями, количество сохранившихся растений при создании вручную снизилось на 4,4–7,4% от густоты посадки, а при механизированном – на 6,7–20,1%. К 20-летнему возрасту наблюдается более ощутимая разница: сохранность растений в лесных культурах состав-

Таблица 3. Приживаемость и сохранность растений в лесных культурах сосен обыкновенной и крымской, созданных по современной технологии

|

№ объекта исследования |

Лесничество, участковое лесничество, квартал/выдел |

Год создания |

Древесная порода |

Сохранность растений,%* |

|

12 |

Верхнедонское, Быковское, 72/3 |

2013 |

Ск |

22,0 |

|

13 |

Арчединское, Сосновское, 104/12 |

2013 |

Со |

78,0 |

|

2016 |

Ск |

99,5 |

||

|

14 |

Шолоховское, Вешенское, 45/2 |

2015 |

Ск |

0,0 |

|

15 |

Верхнедонское, Мигулинское, 90/1 |

2015 |

Ск |

0,0 |

|

16 |

Шолоховское, Вешенское, 45/4 |

2016 |

Ск |

59,0 |

|

17 |

Арчединское, Арчединское, 28/3,10,11 |

2015 |

Ск/Со |

14,9 |

|

2016 |

Со |

59,3 |

* Данные приведены по состоянию на конец вегетационного периода 2017 г.

Таблица 4. Динамика густоты лесных культур в зависимости от технологии их создания и густоты посадки

|

Древесная порода |

Технология создания культур |

Густота посадки, тыс.шт./га |

Густота культур, тыс. шт./га, в возрасте, лет |

||||||

|

3 |

4 |

6 |

8 |

10 |

15 |

20 |

|||

|

Ск |

20,0 |

19,8 |

19,6 |

19,2 |

18,8 |

18,4 |

17,5 |

16,5 |

|

|

Обработка почвы бороздами, |

10,0 |

9,9 |

9,8 |

9,6 |

9,4 |

9,2 |

8,6 |

8,1 |

|

|

Со |

посадка вручную |

11,0 |

10,9 |

10,8 |

10,6 |

10,4 |

10,2 |

9,7 |

9,3 |

|

8,0 |

7,9 |

7,8 |

7,7 |

7,6 |

7,4 |

7,0 |

6,7 |

||

|

Со |

Обработка почвы бороздами, посадка механизированная |

9,0 |

8,9 |

8,7 |

8,5 |

8,2 |

8,0 |

7,3 |

6,7 |

|

Ск |

6,7 |

6,5 |

6,3 |

5,9 |

5,5 |

5,1 |

4,2 |

3,2 |

|

|

Механизированная посадка с одновременной обработкой почвы |

8,0 |

7,8 |

7,6 |

7,1 |

6,7 |

6,2 |

5,1 |

- |

|

|

Со |

4,8 |

4,7 |

4,7 |

4,5 |

4,4 |

4,3 |

4,0 |

3,6 |

|

|

3,7 |

3,6 |

3,5 |

3,3 |

3,1 |

2,9 |

2,5 |

2,0 |

||

|

Ск |

4,8 |

2,7 |

2,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Современная технология |

4,2 |

1,6 |

0,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Со |

4,8 |

2,1 |

1,6 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Примечание . - – нет данных.

ляет 81,2–84,2% при создании вручную и 48,4–75,9% – при механизированном способе.

Одним из важных элементов технологии лесовосстановления является густота посадки. При внедрении средств механизации в лесокультурную практику этот показатель имеет стойкую тенденцию к снижению (см. табл. 1 и 4). Если при создании лесных культур вручную густота посадки составляла 8–10 тыс. шт./га (до 20,0 тыс. шт./га для обеспечения раннего смыкания), то при механизированном способе создания она постепенно уменьшалась с 9,0 тыс. шт./га (технология № 2) до 4,2–3,3 тыс. шт./га (технологии № 3, 4). Снижение густоты посадки почти в 2 раза обусловлено технологическими особенностями применяемых машин и механизмов, а именно – трудностями работы в условиях узких междурядий.

Согласно требованиям нормативных документов [21], площади молодняков при отнесении к землям, занятым лесными насаждениями, должны соответствовать установленному критерию густоты в определенном возрасте. Для лесных культур с преобладанием сосны обыкновенной нормативная густота составляет не менее 2,0 тыс. шт./га в возрасте 7 лет, сосны крымской – не менее 1,8 тыс. шт./га в возрасте 9 лет.

Анализируя данные по густоте лесных культур в разном возрасте, констатируем, что ранее применявшиеся технологии (основанные на руч-ном и механизированном способе создания лесных культур) обеспечивают соблюдение требований норматива даже при условии уменьшения густоты посадки, а современная технология и при увеличении густоты посадки не способствует сохранению требуемого количества растений.

Интерполированное значение среднего диаметра лесных культур (табл. 5) и данные о средней высоте древостоев на разных возрастных этапах (см. табл. 1) позволяют утверждать, что использовавшиеся технологии лесовосстановления не оказывают прямого влияния на биометрические показатели растений.

Различия в росте обусловлены биологическими особенностями древесной породы и почвенно-грунтовыми условиями. Общеизвестно, что сосна обыкновенная относится к быстрорастущим, олиготрофным породам, а сосна крымская – к медленнорастущим, для лучшего роста которой необходимо наличие небольшого по мощности гумусового горизонта [1, 5, 16, 17]. Поэтому закономерно, что в лучших лесорасти-

Таблица 5. Средний диаметр лесных культур сосен обыкновенной и крымской (интерполированное значение)

|

Состав |

Уравнение линейной функции* |

Возраст на момент обследования, лет |

Густота создания культур, тыс.шт./га |

Диаметр, см, в возрасте, лет |

||||||

|

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

15 |

20 |

||||

|

10Со |

y= 0,174x – 0,098 |

104 |

11,0 |

0,25 |

0,60 |

0,95 |

1,29 |

1,64 |

2,51 |

3,38 |

|

10Ск |

y= 0,203x – 0,106 |

99 |

20,0 |

0,30 |

0,71 |

1,11 |

1,52 |

1,92 |

2,94 |

3,96 |

|

9Ск |

y= 0,148x – 0,047 |

0,30 |

0,54 |

0,77 |

1,01 |

1,24 |

1,83 |

2,42 |

||

|

1Со |

y= 0,232x – 0,215 |

89 |

10,0 |

0,25 |

0,71 |

1,18 |

1,64 |

2,11 |

3,27 |

4,43 |

|

итого |

y= 0,118x + 0,063 |

0,25 |

0,55 |

0,84 |

1,14 |

1,43 |

2,17 |

2,91 |

||

|

10Ск |

y= 0,201x – 0,102 |

79 |

10,0 |

0,30 |

0,70 |

1,10 |

1,51 |

1,91 |

2,91 |

3,92 |

|

10Со |

y= 0,191x – 0,133 |

69 |

8,0 |

0,25 |

0,63 |

1,01 |

1,40 |

1,78 |

2,73 |

3,69 |

|

10Со |

y= 0,304 – 0,358 |

59 |

9,0 |

0,25 |

0,86 |

1,47 |

2,07 |

2,68 |

4,20 |

5,72 |

|

10Со |

y= 0,25x – 0,25 |

49 |

4,8 |

0,25 |

0,75 |

1,25 |

1,75 |

2,25 |

3,50 |

4,75 |

|

7Ск |

y= 0,456x – 0,663 |

0,30 |

1,14 |

1,98 |

2,82 |

3,66 |

5,76 |

7,86 |

||

|

3Со |

y= 0,639x – 1,029 |

31 |

6,7 |

0,25 |

1,53 |

2,81 |

4,08 |

5,36 |

8,56 |

11,75 |

|

итого |

y= 0,420x – 0,541 |

0,25 |

1,16 |

2,07 |

2,99 |

3,90 |

6,18 |

8,46 |

||

|

10Ск |

y= 0,282x – 0,265 |

25 |

6,7 |

0,30 |

0,86 |

1,43 |

1,99 |

2,56 |

3,97 |

5,38 |

|

10Со |

y= 0,475x – 0,7 |

20 |

3,7 |

0,25 |

1,20 |

2,15 |

3,10 |

4,05 |

6,43 |

8,80 |

|

10Со |

y= 0,360x – 0,471 |

16 |

8,0 |

0,25 |

0,97 |

1,69 |

2,41 |

3,13 |

4,93 |

- |

- – нет данных.

* y - диаметр, см; x - возраст, лет (2 < x < 20).

тельных условиях биометрические показатели одновозрастных насаждений выше у сосны крымской, а в худших – наоборот (см. табл.1 и 5).

После смыкания лесных культур дополнительным фактором влияния на средний диаметр (а при отсутствии лесоводственных уходов – и основным) является густота посадки: при ее увеличении средний диаметр древостоя снижается (см. табл. 1).

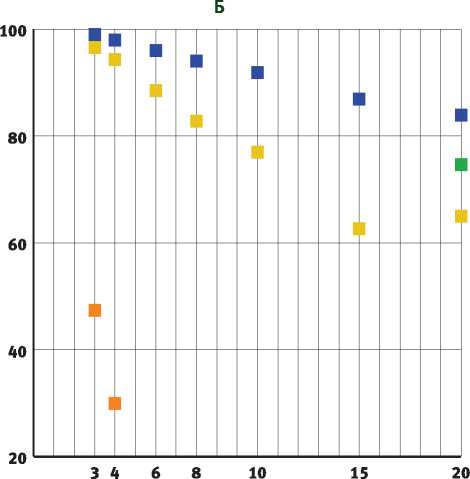

Рис.

Количество, %

Ступень толщины, см

Со Ск

2. Строение чистых насаждений сосен обыкновенной и

крымской по диаметру в возрасте 100 лет

Специфические лесорастительные свойства бугристых песков [2, 5–8, 15–18] не позволяли экспериментировать с большим количеством типов лесных культур. Преимущественно создавались монокультуры сосен обыкновенной и крымской, очень редко – смешанные культуры из этих же древесных пород (см. табл. 1).

Лесорастительный эффект технологии, применявшейся в идентичных экологических условиях, может быть оценен не только с помощью биометрических показателей растений, но и в результате анализа строения древостоев по диаметру [17]. Как показывают результаты сравнения (рис. 2), строение одновозрастных древостоев сосен обыкновенной и крымской различается.

В строении лесных культур сосны обыкновенной наблюдаются закономерности, характерные для естественных древостоев [9]. Вычисленные статистические показатели строения – асимметрии (As = 0,012) и эксцесса (Ex = -0,595) – свидетельствуют о соответствии фактического строения «нормальному», при котором основное количество деревьев сосредоточено в центральных ступенях толщины.

В древостоях сосны крымской ряд распределения иной: отмечается одинаковое долевое участие как очень тонких, так и очень толстых деревьев. В строении древостоя наблюдается тенденция формирования двух самостоятельных рядов, о чем свидетельствуют статистические характеристики (As = -0,432; Ex = -1,302), особенно величина эксцесса.

Наблюдаемые различия в строении древостоев указывают на низкую пригодность использования сосны крымской в качестве главной древесной породы для создания лесных культур на бугристых песках.

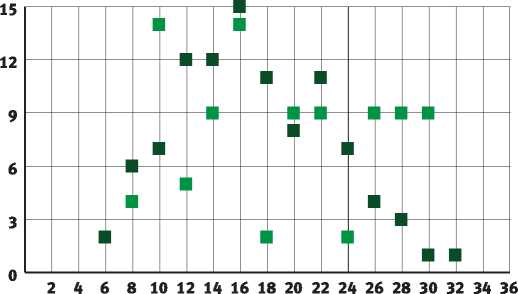

Биологические особенности и экологические требования сосен обыкновенной и крымской ограничивают возможность создания смешанных лесных культур из этих пород. Опыт (см. табл. 1) показывает, что сосна обыкновенная обладает отрицательным воздействием на рост сосны крымской (рис. 3).

Угнетающее влияние выявлено уже при минимальной доле участия сосны обыкновенной в составе древостоя (10%). Способ создания лесных культур в данном случае значения не имеет. В смешанных древостоях наблюдаются еще и возрастные различия в соотношении значений среднего диаметра. Если деревья сосны крымской II класса возраста тоньше деревьев сосны обыкновенной примерно на 50%, то к возрасту спелости разница составляет 93,4%.

Таким образом, смешение сосен обыкновенной и крымской не способствует формированию высокопродуктивных древостоев. От создания смешанных культур необходимо воздержаться, за исключением граничащих с безлесным пространством территорий, где у деревьев сосны крымской наблюдается выраженный опушечный эффект – раскидистая густая крона и более высокие биометрические показатели.

Заключение

Развитие технологий лесоразведения и искусственного лесовосстановления на песках и песчаных почвах в бассейне Среднего Дона про-

Состав 9Ск1Со Состав 7Ск3Со

Illi

Вручную Механизированный способ

Рис. 3. Соотношение среднего диаметра сосны обыкновенной и сосны крымской в смешанных культурах при разных способах создания

исходило за счет увеличения доли механизированного труда на всех этапах их освоения. Как показывают результаты исследований, средства механизации существенно облегчают выполнение работ, однако это происходит за счет снижения качества создаваемых лесных культур.

Очевидное негативное влияние на ключевые показатели эффективности лесовосстановления – приживаемость и сохранность растений в лесных культурах – выявлено при использовании современной технологии, при которой все основные технологические операции осуществляются механизированным способом, а доля ручного труда сведена к минимуму.

Различия биометрических показателей обусловлены преимущественно биологическими особенностями древесных пород и лесорастительными условиями участков. Если сосна обыкновенная даже на голых песках имеет удовлетворительные показатели роста, то сосна крымская таких же значений на песках достигает при наличии гумусового горизонта и увеличении доли физической глины в гранулометрическом составе песков.

При проектировании породного состава необходимо учитывать уровень взаимного влияния древесных пород. Исследуемые породы лучше создавать отдельными массивами, поскольку в смешанных насаждениях на бугристых песках рост сосны крымской по высоте по диаметру снижает- ся даже при минимальной доле участия сосны обыкновенной в составе смешанного насаждения.

Наиболее высокие показатели, по которым оценена эффективность использовавшихся технологий лесоразведения и искусственного лесовосстановления, отмечены при создании лесных культур вручную. Поскольку в современных условиях от применения средств механизации отказаться невозможно, для увеличения эффективно- сти создания лесных культур на бугристых песках необходимо оптимизировать количество агротехнических уходов и густоту посадки. Сохранность растений в лесных культурах сосны обыкновенной и сосны крымской выше при густоте посадки 8–10 тыс. шт./га. Именно эту величину можно считать оптимальной на бугристых песках, немного увеличивая ее при ухудшении лесорастительных условий.

Список литературы Ретроспективный анализ технологий создания лесных культур на бугристых песках Среднего Дона и их лесоводственная оценка

- Матюк, И. С. Закрепление и облесение песков европейской части СССР/И. С. Матюк, В. В. Миронов. -М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1951. -140 с.

- Зюзь, Н С. Основные агротехнические приемы облесения бугристых Придонских песков при механизации работ/Н. С. Зюзь//Защитное лесоразведение и лесные культуры: сб. науч. тр. ВНИИЛМ. -М.: Лесн. пром-сть, 1971. -С. 49-61.

- Иванов, А. Е. Комплексное освоение песков/А. Е. Иванов, М. М. Дрюченко. -М.: Сельхозиздат, 1962. -431 с.

- лет Донской научно-исследовательской лесной опытной стан-ции/И. Я. Чеплянский, А. Н. Сафронов, Т. Я. Турчин, Т. А. Турчина; под общ. ред. Н. П. Калиниченко, Ф. С. Кутеева. -Пушкино: ВНИИЛМ, 1999. -30 с.

- Дубянский, В. А. Пески Среднего Дона/В. А. Дубянский. -М.: Сельхозгиз, 1949. -232 с.

- Гаель, А. Г. Облесение бугристых песков засушливых областей/А. Г. Гаель. -М.: Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1952. -218 с.

- Манаенков, А. С. Лесомелиорация арен засушливой зоны/А. С. Манаенков. -Волгоград: ВНИАЛМИ, 2014. -420 с.

- Гаель, А. Г. Пески и песчаные почвы/А. Г. Гаель, Л. Ф. Смирнова. -М.: ГЕОС, 1999. -252 с.

- ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. -М.: изд-во стандартов, 1983. -60 с.

- Анучин, Н. П. Лесная таксация: изд. 5-е, доп./Н. П. Анучин. -М.: Лесн. пром-сть, 1982. -552 с.

- Гаркуша, И. Ф. Почвоведение с основами геологии/И. Ф. Гаркуша. -М.-Л.: Сельхозиздат, 1963. -260 с.

- Лесное хозяйство: терминологич. словарь/под общ. ред. А. Н Филипчука. -М.: ВНИИЛМ, 2002. -480 с.

- Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистиче-ской обработки результатов исследований): изд-е 5-е, доп. и перераб./Б. А. Доспехов. -М.: Агропромиздат, 1985. -351 с.

- Переверткин, В. Ф. Опыт работы Вешенского опытно-производственного мехлесхоза по облесению Придонских песков/В. Ф. Переверткин//Сб. науч. работ ДонНИЛОС. -Вып. III. -М.: Лесн. пром-сть, 1970. -С. 28-39.

- Кравченко, В.И. Облесение бугристых песков в Вешенском лесхозе/В. И. Кравченко, А. И. Мельников//Лесн. хоз-во. -1975. -№ 7. -С. 51-54.

- Зюзь, Н. С. Культуры сосны на песках юго-востока/Н. С. Зюзь//Научн. труды ВАСХНИЛ. -М.: Агропромиздат, 1990. -155 с.

- Мероприятия по облесению и закреплению придонских песков/Г. Ф. Жуланов, Г. Г. Козлов, К. А. Лашкевич, Н. Д. Самойленко//Сб. науч. работ ДонНИЛОС. -Вып. 1. -Ростов-на-Дону: Ростов. кн. изд-во, 1960. -С. 47-70.

- Кравченко, В. И. Рост и производительность сосны на бугристых песках Среднего Дона/В. И. Кравченко, А. Д. Дударев, А. И. Мельников//Лесн. хоз-во. -1971. -№ 2. -С. 34-38.

- Кравченко, В И. Опыт облесения крупнобугристых песков в Вешенском лесхозе с применением средств механизации/В. И. Кравченко, Н. И. Ивашов, А. И. Мельников//Лесоразведение на Среднем Дону. -Воронеж: ВГУ, 1973. -С. 3-16.

- Разработать предложения по проектированию лесоразведения (лесовосстановления) в защитных лесах малолесной зоны ЕЧР: отчет о НИР по теме 16а (промеж.)/Южно-европейская НИЛОС ВНИИЛМ; отв. исп. И. Я. Чеплянский/Т. А. Турчина. -Вешенская, 2015. -201 с.

- Правила лесовосстановления. Утв. приказом МПР России от 29.06.2016 № 375.