Резервная валюта новой экономической модели мира

Автор: Багинова В.М., Казакова Л.Г.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 1 (40), 2013 года.

Бесплатный доступ

Кризис 2008 г. вошел в историю как переломный момент развития мировой экономики, оставив после себя глобальный последствия. Одним из таких последствий станут отказ от повсеместной долларизации и, как следствие, переход к новой резервной валюте. В работе отмечены возможные варианты замены «системы доллара», отдельно рассмотрена перспектива создания зоны рубля.

Кризис, доллар, валютные зоны, зона рубля

Короткий адрес: https://sciup.org/142142603

IDR: 142142603 | УДК: 330.33.015

Текст научной статьи Резервная валюта новой экономической модели мира

Современная международная валютная система сложилась в 1976–1978 гг. и носит название «Ямайская». От предыдущей Бреттон-Вудской валютной системы она отличается, главным образом, отменой «золотого стандарта» и введением резервных валют. В настоящее время таковыми являются SDR (специальные права заимствования), доллар США , евро, фунт стерлингов , швейцарский франк , японская иена. Несмотря на наличие шести резервных валют, повсеместно используются две – евро и доллар.

Доллар в качестве резервной валюты сыграл не последнюю роль в возникновении и развитии кризисных явлений 2008 г. Назревает закономерный вопрос: останется ли доллар США резервной валютой новой экономической модели мира, и если нет, то за какой валютой останется такое право?

Статус резервной валюты был закреплен за долларом в 1944 г. на конференции в Бреттон-Вудсе. Этому способствовала действующая на тот момент система разделения труда. К 1945 г. США составляли более 50% мировой экономики (даже с учетом СССР). И в результате они смогли реализовать схему построения мировой экономики, которая была устроена примерно так: США давали кредиты национальным экономикам, за счет которых восстанавливалось внутреннее производство. Однако темпы этого роста были много выше тех, которые могли бы быть, если бы они ориентировались только на внутренние рынки, поскольку США открывали свои рынки сбыта для таких стран. Но результатом построения такой схемы, кроме доминирования США и их финансовой системы, были два принципиальных следствия.

Первое – экономика США стала принципиально импортной, она имеет высокий дефицит внешнеторгового баланса. Более того, доля спроса США в мировой экономике (по паритету покупательной способности) снизилась с более чем 50% в середине 1940-х гг. до 35-40%. А доля собственного производства упала еще сильнее, сегодня она составляет, по разным оценкам, около 18-25% от мирового. И разница, естественно, покрывается за счет эмиссии доллара.

Второе – спрос в США является мультипликатором роста всей мировой экономики. Как только он сокращается, мировая экономика начинает быстро стагнировать и даже сокращаться, при этом еще существенно меняются относительные экономические параметры различных стран и регионов, а также структура цен и производства. Последним примером такой зависимости стал кризис 2008 г., имевший свое начало с депрессии в ипотечной системе США.

В условиях кризиса проблема «долларизации мировой экономики» приобрела особенно острый характер, поскольку основной механизм современного кризиса – это падение совокупного спроса в США, который стимулировался 30 лет, а сейчас падает к своему равновесному с доходами потребителей уровню. Таким образом, требуется разработка и реализация антикризисных мероприятий по оздоровлению экономики. Ключевым моментом таких мероприятий должен стать пересмотр списка резервных валют.

В большей степени обсуждение ведется в направлениях: доллар, евро, SDR, валютные зоны со своей резервной валютой.

Рассмотрим каждый вариант более подробно.

Сторонники первого направления считают, что смены лидера не произойдет, так как ни одна валюта, существующая на данный момент, не в состоянии заменить доллар США. Учитывая, что укрепление позиций доллара началось еще с 1976 г. (отмена золотого стандарта, создание Ямайской валютной системы), можно заключить: на формирование новой валюты потребуется более 30 лет. Кроме того, ни одна из стран, являющихся основными держателями американских долговых обязательств, а среди них и Китай, и Япония, и Россия, и европейские страны, не заинтересована в том, чтобы доллар перестал быть резервной валютой, так как это автоматически обесценит их резервы. США также добровольно не сложит с доллара функции резервной валюты, ведь за счет этого они имеет возможность покрывать значительную часть платежного дефицита и поддерживать конкурентоспособность своих корпораций и компаний на международной арене.

Для евро перспектива стать «резервной валютой №1» выглядит довольно расплывчато. В настоящее время евро с трудом обслуживает территорию Евросоюза. Дефицитные бюджеты Греции, Испании, Португалии, Италии говорят о недостатках введения единой валюты. Ситуация была бы обратной, если бы не последствия кризиса 2008 г. После введения евро в 1999 г. его доля в резервах центральных банков неуклонно увеличивалась – с 17,9% в 1999 г. до 26,3% в 2010 г. Но в начале 2012 г. наметилась отрицательная тенденция. Исследование мнений менеджеров 54 центральных банков, управляющих активами стоимостью 6 трлн долл., показало:

-

– более 75% респондентов считают, что кризис евро оказал глубокое влияние на их стратегию управления резервами; ЦБ перестали вести дела с контрагентами из еврозоны и пересматривали отношение к единой валюте;

-

– более 1/3 респондентов заявили, что кризис угрожает статусу евро как резервной валюты;

-

– 29% участников опроса сказали, что сократили инвестиции в евро в течение последних 12 месяцев, 8% респондентов рапортовали об обратном.

Возможно, «доллар» уступит свое место SDR, но здесь имеются некоторые нюансы.

-

1. Политический фактор. США обладает правом вето в МВФ. Следовательно, они не допустят смещения доллара и лишения их возможности зарабатывать на его эмиссии. 23 марта 2009 г. глава Центробанка Китая Чжоу Сяочуань призвал МВФ расширить использование SDR и сделать первые шаги к созданию «сверхсуверенной резервой валюты». Чуть позже президент США Б. Обама отверг идею создания международной резервной валюты, выдвинутую Центробанком Китая. Он поспешил заверить, что доллар укрепился, а инвесторы считают американскую валюту самой сильной.

-

2. Экономический фактор. Экономист Д. Голубовский предположил: «Чтобы построить полноценную мировую финансовую систему, в которой не было бы тех огромных перекосов торговых балансов, которые характерны для существующей международной системы, SDR должны быть не корзиной валют. Они должны быть полным аналогом того, чем когда-то было золото в мировой экономике, т.е. они должны быть, во-первых, средством государственного сбережения, а во-вторых, единственным легальным общепризнанным средством международных расчетов».

Четвертый вариант развития событий – валютные зоны. На сегодня это наиболее вероятный исход глобального экономического кризиса. Во-первых, мировая экономика не сможет сразу перейти от доллара к новой валюте (нет регулирующего органа, эмиссионного центра и прочие организационные моменты). Во-вторых, переходу, как говорилось выше, может помешать США. Региональные же валюты никто не запрещал. Итак, возможно создание семи зон – АCU, евро, доллар, «золотой динар», зона Латинской Америки, индийская и рублевая валютные зоны (табл.). Внутренне каждая зона будет устроена по аналогии с современной долларовой. Будут одна главная валюта и множество вторичных. При этом вторичные валюты будут привязаны к зональной соглашениями типа МВФ или принципами «валютного управления». Зональная валюта является эмиссионной. Взаимодействие между зонами будет осуществляться через официально устанавливаемые фиксированными рыночными процедурами обменные курсы. Но в реальности будет использоваться золотой стандарт. В связи с этим практически все зоны будут стремиться к максимальной экономической самодостаточности и минимизировать импорт из других зон.

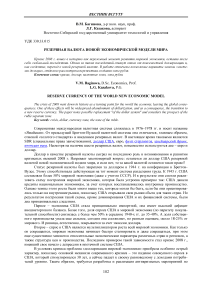

Таблица

Валютные зоны

|

Валютная зона |

Территория |

Емкость, млн. чел. |

Примечание |

|

ACU (либо юань) |

Юго-Восточная Азия, включая Китай и Японию |

1500 |

ACU объявлена для зоны свободной торговли стран АСЕАН. Официально валюта пока не введена. |

|

Евро |

Евросоюз |

800 |

Подразумевается присоединение стран Северной Африки и ряда стран Ближнего Востока. |

|

Доллар |

США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, Великобритания (в случае распада ЕС) |

Меньше 800 |

Так как численность зоны менее 800 млн. чел., то США должны искать новые страны для присоединения к своей зоне. Это могут быть Мексика и страны Центральной Америки, Саудовская Аравия и часть монархий Персидского залива, ряд стран Африки (Нигерия, ЮАР и так далее). В этом месте США могут пойти на соглашение с ЕС по разделу арабского мира на две зоны – доллара и евро. |

|

«Золотой динар» |

Страны, исповедующие ислам суннитского образца |

800 |

Создание этой зоны сегодня маловероятно, поскольку самые крупные в индустриальном плане и по количеству населения страны ислама, такие как Индонезия и Малайзия, явно тяготеют к Юго-Восточной Азии. |

|

Зона Латинской Америки |

Страны Латинской Америки |

800 |

Почти наверняка против такого сценария будут выступать США, однако если у них будет получаться создать систему «Атлантического единства», то эта активность будет ограничена |

|

Индийская валютная зона |

Индия, Бангладеш, ряд стран юга Африки, например, ЮАР |

1200-1500 |

Теоретически Индия с населением свыше миллиарда человек является самодостаточной валютной зоной. Но совершенно очевидно, что она предпримет ряд действий, направленных на то, чтобы увеличить сферу своего влияния |

|

Рублевая зона |

Россия, Белоруссия, Армения |

Менее 800 |

Позиция России крайне слаба. Даже в случае восстановления в рамках рублевой валютной зоны территории бывшего СССР мы существенно недотягиваем до минимально необходимых масштабов 800 млн. человек больше чем в два раза. Если ЕС распадается, то у нас есть шанс расшириться на бывшую зону влияния СССР |

Для экономики России важной стратегической задачей на ближайшие 10 лет становится создание седьмой зоны – рублевой. России объективно выгодно, воспользовавшись ситуацией, основать свою валютную систему, более приближенную к реальному производству, менее отягощенную разного рода финансовым махинациями. Разумеется, есть и обратная сторона этого вопроса. В случае провала неизбежны потери и сильный удар мирового кризиса – более сильный, чем в случае изначального следования в фарватере долларовой системы, без попыток ухода из нее. В этом и состоит главный риск России. Прочие страны, вовлекаемые ею в региональный рублевый проект, рискуют несколько меньше. Держатель «главной» валюты имеет ряд серьезных преимуществ и одновременно ряд обязанностей. Фактически страны, входящие в зону его валюты, делегируют ему часть своего суверенитета.

Следует добавить, что Россия уже начала предпринимать попытки к созданию рублевой зоны. Государства-участники – Белоруссия и Армения. В 2008 г. между Россией и Белоруссией было подписано соглашение о предоставлении кредита в размере 2 млрд. долл. и о переходе на расчеты в российских рублях по сделкам с нефтью и газом. В 2011 г. ситуация в Белоруссии значительно ухудшилась. Были приостановлены выплаты по более чем 20 кредитам на общую сумму 4 млрд. долл. выданным белорусскими банками госпредприятиям под гарантии правительства с 2005 г. Причина – неспособность половины заемщиков погашать кредиты. На 2011 г. внешний долг Республики Беларусь уже достиг критической отметки в 11 млрд. долл., а внутренний госдолг составил около 3 млрд. долл. Глава правительства М. Мясникович констатировал, что за январь-март в страну было привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе на сумму 62,8 млн. долл. – 1% от годового плана. Надежда на западных инвесторов не оправдалась. Остался лишь один вариант – Россия. И в данном вопросе принятие решения осталось только за белорусским государством.

Второй кандидат на вхождение в зону рубля – Армения. Как и все страны, Армения оказалась в сложной экономической обстановке. В 2009 г. ей со стороны России был предложен кредит в размере 1 млрд. долл. взамен на переход к расчетам в рублях. От этого предложения Россия получила отказ.

С этого момента экономический рост в Армении так и не стабилизировался – минус 15% за весь период кризиса. Тема вхождения Армении в рублевую зону в настоящее время вновь приобретает свою актуальность, ибо основные экспортеры продукции (в частности, сырья) – страны Евросоюза, которые, как было отмечено выше, сейчас находятся не в лучшем состоянии. Соответственно, темпы роста армянской экономики могут упасть еще ниже, тем более что здесь отсутствует какой-либо стабилизационный фонд, например, как в России.

Таким образом, мировая экономика стоит на пороге серьезных изменений. Теоретически может быть реализовано каждое из выделенных направлений, но наиболее приемлемым в современных условиях является последний вариант – «валютные зоны». В связи с этим первостепенная задача для российской экономики на последующие 10 лет – развитие зоны рубля.