Резервные возможности кровотока в микроциркуляторном русле у детей с сахарным диабетом 1-го типа

Автор: Малюжинская Н.В., Кожевникова К.В., Полякова О.В., Емельянова С.А., Смыкова С.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1 (49), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению резервных возможностей кровотока в микроциркуляторном русле у детей с сахарным диабетом 1-го типа. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что дети с СД 1-го типа в зависимости от стажа заболевания имеют различные резервные возможности кровотока в микроциркуляторном русле, отражающие стадийный характер течения заболевания.

Сахарный диабет 1-го типа, резервные возможности кровотока, окклюзионная проба, лазерная допплеровская флоуметрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142149164

IDR: 142149164 | УДК: 616.379-008.64:

Текст научной статьи Резервные возможности кровотока в микроциркуляторном русле у детей с сахарным диабетом 1-го типа

В детском и подростковом возрасте сахарный диабет 1-го типа (СД 1-го типа) быстро прогрессирует и сопровождается выраженными метаболическими нарушениями и изменениями микроциркуляции [1, 2]. Патологические изменения связаны со специфическими дегенеративными изменениями в базальной мембране капилляров и артериол и ослаблением микроциркуля-торной ауторегуляции [4]. С помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) при проведении окклюзионной пробы возможно неинвазивно оценить резервные возможности кровотока в микроциркуляторном русле [3].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить особенности резервных возможностей кровотока в микроциркуляторном русле у детей с СД 1-го типа.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 52 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет с верифицированным диагнозом СД 1-го типа, в стадии компенсации и субкомпенсации углеводного обмена, находящихся на лечении в эндокринологическом отделении ВОДКБ. В контрольную группу, сопоставимую по возрасту и полу, были включены 26 практически здоровых детей.

Для исследования микроциркуляторного русла использовался метод ЛДФ с помощью двухканального лазерного допплеровского флоуметра ЛАКК-ОП (НПП «ЛАЗМА», Россия, Москва). Исследование проводилось в положении лежа в стандартных условиях (при одинаковой температуре воздуха, в одинаковое время суток). Первый датчик устанавливался на тыльную поверхность предплечья в зоне Захарьина–Геда – зону без артериовенозных анастомозов (АВА), второй – на ладонной поверхности дистальной фаланги 2-го пальца кисти (зона с АВА). Окклюзия осуществлялась с помощью манжетки тонометра, зафиксированной на плече. Проба проводилась по следующей схеме: 1-я минута – регистрация исходного уровня микроциркуляции, затем, не прерывая записи, 3-минутная окклюзия, по истечении времени воздух из манжеты быстро выпускался, и в течение последующих 6 минут регистрировалась реакция показателей микроциркуляции в ходе восстановления кровотока.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере (IntelCore i7-3612QM, 2,1 GHz) с использованием статистического пакета STATISTICA 10.0 (StatSoft, Tulsa, USA). Характер распределения значений количественных признаков оценивался с помощью критерия Шапиро–Уилка. Результаты представлены в виде средних значений – M ± SD. В случае нормального распределения, наличие статистически значимого различия количественного признака в нескольких несвязанных группах определялись с помощью многофакторного дисперсионного анализа ANOVA, с дальнейшей оценкой с использованием критерия Фишера.

В тех случаях, когда полученные данные не имели нормального распределения, в качестве оценки использовались медиана (Ме) и интерквартильный размах [25-й; 75-й процентили]. Сравнение нескольких несвязанных групп проводилось с помощью дисперсионного анализа с применением теста Крускала–Уоллиса, с дальнейшим сравнением групп попарно с помощью вычисления критерия Манна–Уитни. Статистически значимыми считались различия при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Дети с СД 1-го типа были разделы на две группы в зависимости от стажа заболевания: I группу составили дети со стажем заболевания до 3 лет, II группу – со стажем более 3 лет.

Результаты проведения окклюзионной пробы у детей с СД 1-го типа представлены в таблице.

Показатели микроциркуляции при проведении окклюзионной пробы у детей с СД 1-го типа и детей контрольной группы

|

Показатель |

Контрольная группа (n = 26) |

I группа. Стаж СД1-го типа менее 3 лет (n = 27) |

II группа. Стаж СД1-го типа более 3 лет (n = 25) |

Значение р |

|

Характеристика групп |

||||

|

Гендерный состав (мальчики/девочки) |

13/13 |

14/13 |

13/12 |

|

|

Средний возраст |

12,97 ± 1,68 |

12,44 ± 3,16 |

13,57 ± 2,23 |

|

|

Показатели окклюзионной пробы при регистрации в зоне Захарьина–Геда |

||||

|

РК |

239,69 ± 61,22 |

216,2 ± 53,43 |

199,96 ± 59,65 * |

р 1-3 = 0,015 |

|

М мин |

1,85 ± 0,59 |

1,42 ± 0,47 * |

1,96 ± 0,58 ** |

р 1-2 = 0,009; р 2-3 = 0,001 |

|

Т 1/2 |

9,4 [6,3; 30,5] |

6,7 [2,7; 21,1] |

6,3 [3,5; 18,0] |

|

|

Альфа |

28,6 [20,55; 31,56] |

33,82 [14,26; 42,84] |

37,11 [35,5; 37,73] * |

р 1-3 = 0,042 |

|

М исх |

5,3 [4,0; 5,7] |

5,0 [4,3; 6,2] |

7,2 [5,2; 8,8] *, ** |

р 1-3 = 0,01; р 2-3 = 0,022 |

|

М вост |

4,9 [3,9; 6,1] |

5,2 [3,6; 6,2] |

6,5 [5,5; 8,7] *, ** |

р 1-3 = 0,001; р 2-3 = 0,027 |

|

Показатели окклюзионной пробы при регистрации в зоне ладонной поверхности дистальной фаланги 2 пальца кисти (зона богатая АВА) |

||||

|

РК |

120,93 [109,88; 128,75] |

120,09 [113,03; 130,74] |

113,77 [105,67; 132,17] |

|

|

М мин |

2,6 [2,4; 2,8] |

2,4 [1,9; 3,0] |

2,0 [1,8; 2,1]*,** |

р 1-3 = 0,015; р 2-3 = 0,047 |

|

Т 1/2 |

6,3 [1,1; 24,5] |

2,1 [0,7; 5,5] |

0,9 [0,3; 37,8] |

|

|

Альфа |

38,02 ± 12,93 |

34,94 ± 14,37 |

25,67 ± 15,02*, ** |

р 1-3 = 0,002; р 2-3 = 0,024 |

|

М исх |

18,58 ± 3,72 |

17,35 ± 3,7 |

15,24 ± 5,25 * |

р 1-3 = 0,006 |

|

М вост |

17,14 ± 4,59 |

17,1 ± 3,97 |

16,43 ± 5,91 |

|

* p < 0,05 – статистически значимые различия с контрольной группой;

** p < 0,05 – статистически значимые различия с I группой.

При исследовании резервных возможностей кровотока в микроциркуляторном русле у детей с СД 1-го типа со стажем заболевания менее 3 лет наблюдалось снижение показателя микроциркуляции во время окклюзии (М мин )

(р = 0,009), который характеризует уровень «биологического нуля» кровотока [3].

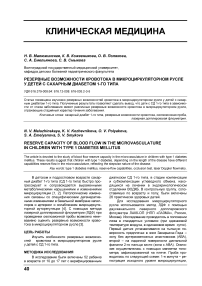

При анализе окклюзионной пробы у детей со стажем СД 1-го типа более 3 лет наблюдалось статистически значимое снижение показателя резервного кровотока (РК), повышение коэффициента Альфа у данной категории больных (р = 0,022), опосредованно отражающего количество функцион выявлена псевд при увеличении стажа заболевания (р = 0,001). Показатели средней перфузии были повышены у данной категории больных как до проведения риод восстанов ления (р = 0,001) (рис. 1).

Рис. 1. Показатели средней перфузии при проведении окклюзионной пробы при регистрации сигнала в зоне Захарьина–Геда

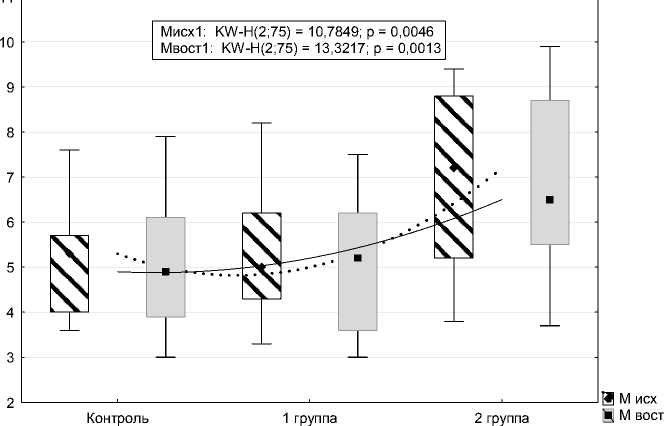

Показатель времени полувосстановления (Т 1/2 ) у данной категории больных не имел статистически значимых различий (рис. 2), однако во II группе больных у 3 детей (12 %) наблюдалось снижение Т 1/2 ниже 95 перцентиля относительно группы контроля, что говорит о высокой реактивности микроциркуляторного русла и склонностью к спазму.

Выявленны можностей микро стажем СД 1-го т

ЛДФ-сигнала в зоне Захарьина–Геда говорят о признаках застойно-гиперемической форме расстройства микроциркуляции у данной категории больных [3].

При анализе резервных возможностей микроциркуляторного русла в зоне, богатой АВА, у детей со стажем заболевания менее 3 лет не выявлены статистически значимые различия группы, однако ю показателя Т 1/2 (рис. 2).

-5

® Т1/2 1

X Т 1/2 2

Рис. 2. Время полувосстановления при проведении окклюзионной пробы у детей с СД 1-го типа

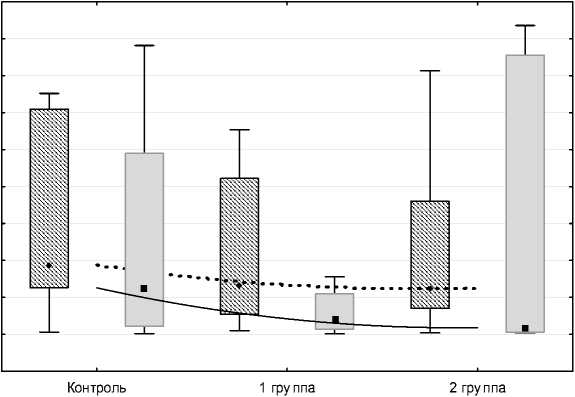

Анализ окклюзионной пробы при регистрации ЛДФ-сигнала в зоне, богатой АВА, у детей со стажем СД 1-го типа более 3 лет выявил отсутствие статистически значимого различия показателя РК между группами. Однако распределение его значения по центильным коридорам различалось. В первой группе показатель РК выше 95 перцентиля имели 29,6 % (8 детей), а во второй – 56 % (14 детей) (p = 0,027), что сирование микр явленное сниже и Альфа (р = 0,002) говорит о признаках ишемии в микроциркуляторном русле. Нами отмечено уменьшение показателя средней перфузии 0,006), а также восстановления

(рис. 3).

Рис. 3. Показатели средней перфузии при проведении окклюзионной пробы при регистрации сигнала в зоне ладонной поверхности дистальной фаланги 2-го пальца кисти

Выявленные нарушения можно расценить как признаки застойно-ишемической формы расстройства микроциркуляции в дистальных отделах верхних конечностей у детей со стажем СД 1-го типа более 3 лет [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Дети с СД 1-го типа в зависимости от стажа заболевания имеют различные резервные возможности кровотока в микроцирку-ляторном русле. Изменения в МЦР имеют стадийный характер.

-

2. У детей с СД 1-го типа со стажем заболевания менее 3 лет при проведении артериальной окклюзии в зоне без АВА обнаружено снижение средней перфузии.

-

3. У детей с СД 1-го типа со стажем заболевания более 3 лет при регистрации ЛДФ-сигнала в зоне Захарьина–Геда наблюдается снижение резерва кровотока на фоне повышения показателя средней перфузии.

-

4. У детей с СД 1-го типа со стажем заболевания более 3 при регистрации ЛДФ-сигнала

в зоне ладонной поверхности дистальной фаланги 2-го пальца обнаружено снижение резервных возможностей кровотока.

Список литературы Резервные возможности кровотока в микроциркуляторном русле у детей с сахарным диабетом 1-го типа

- Нарушения микроциркуляции у детей с сахарным диабетом 1 типа/Н. В. Малюжинская, К. В. Кожевникова, О. В. Полякова и др.//21 век: фундаментальная наука и технологии: матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф. -North Charleston, USA -2016. -Т. 3. -С. 44-47.

- Состояние углеводного обмена у детей с сахарным диабетом типа 1 в зависимости от возраста дебюта и длительности заболевания/Н. В. Малюжинская, К. В. Кожевникова, О. В. Полякова и др.//Вестник ВолгГМУ. -2015. -№ 4. -С. 26-29.

- Функциональная диагностика состояния микроциркуляторных тканевых систем: колебания, информация, нелинейность. Руководство для врачей. Изд. стереотип. -М.: Книжный дом «Либроком», 2014. -498 с.

- Юшков П. В., Опаленов К. В. Морфогенез микроангиопатий при сахарном диабете//Сахарный диабет. -2001. -№ 1. -С. 53-56.