Режим инфляционного таргетирования: эволюция и эффективность

Автор: Евтеев Д.Е.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 4-2 (50), 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной статье раскрывается история возникновения инфляционного таргетирования, рассмотрены ключевые предпосылки широкого распространения данного режима денежно-кредитной политики. Также автором проведен литературный обзор зарубежных научно-исследовательских работ, изучающих вопрос эффективности таргетирования инфляции.

Денежно-кредитная политика, центральный банк, таргетирования инфляции, экономический рост, резервный банк новой зеландии, банк канады

Короткий адрес: https://sciup.org/170181609

IDR: 170181609 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10531

Текст научной статьи Режим инфляционного таргетирования: эволюция и эффективность

В современном понимании инфляционное таргетирование берет свое начало в 1990-х гг. Постепенный переход все большего количества стран к данному режиму денежно-кредитной политики обусловлен целым рядом объективных факторов, связанных с особенностями развития мировой и национальных экономик на рубеже XXXXI веков. Во-первых, кризис распространенного в развитых странах в 1970-1990х гг. денежного таргетирования вынудил ведущие центральные банки мира приступить к поиску нового номинального якоря денежно-кредитной политики: продолжающиеся укрупнение и усложнение мирового финансового рынка, повышение финансовой интегрированности стран приводило к размыванию связей между динамикой денежных агрегатов и целевыми макроэкономическими показателями, делая таргетирование монетарных параметров все более несостоятельным. «Мы не отказывались от денежных агрегатов – они отказались от нас» – выражение, при- писываемое главе Банка Канады в 19731987 гг. Джону Кроу [1].

Во-вторых, в 1990-х гг. начала меняться и парадигма курсовой политики. Череда разразившихся в данный период валютнофинансовых кризисов (азиатский и латиноамериканский) на фоне усиливающейся интеграции большинства стран в мировое экономическое и, в частности, финансовое пространство делало невозможным эффективное валютное таргетирование, ознаменовав крах механизма фиксированных валютных курсов.

В результате начиная с 1990-х гг. все большее число развитых стран прибегало к внедрению таргетирования инфляции, с 2000-х годов данная тенденция продолжилась преимущественно в развивающихся экономиках. В целом на сегодняшний день инфляционного таргетирования придерживаются более 30 стран – по оценкам Международного валютного фонда на 2017 года 38 государств [2].

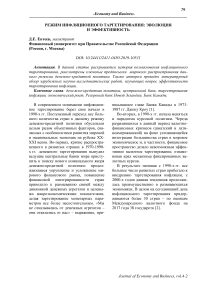

Таблица 1. Внедрение развитыми и развивающимися странами режима инфляционного таргетирования а 1990-2010 гг.

|

1990-1999 гг. |

2000-2010 гг. |

||

|

Развитые страны |

Развивающиеся страны |

Развитые страны |

Развивающиеся страны |

|

Новая Зеландия (1990 г.) |

Чили (1990 г.) |

Норвегия (2001 г.) |

Южная Африка (2000г.) |

|

Канада (1991 г.) |

Южная Корея (1998 г.) |

Исландия (2001 г.) |

Таиланд (2000 г.) |

|

Израиль (1992 г.) |

Польша (1998 г.) |

Швейцария (2000 г.) |

Венгрия (2001 г.) |

|

Великобритания (1992 г.) |

Мексика (1999 г.) |

Словакия (2005 г.) |

Перу (2002 г.) |

|

Швеция (1993 г.) |

Бразилия (1999 г.) |

Япония (2013 г.) |

Филиппины (2002 г.) |

|

Финляндия (1993 г.) |

Колумбия (1999 г.) |

Гватемала (2005 г.) |

|

|

Австралия (1993 г.) |

Индонезия (2005 г.) |

||

|

Испания (1995 г.) |

Румыния (2005 г.) |

||

|

Чехия (1998 г.) |

Турция (2006 г.) |

||

|

Сербия (2006 г.) |

|||

|

Армения (2006 г.) |

|||

|

Гана (2007 г.) |

|||

|

Уругвай (2007 г.) |

|||

Новая Зеландия стала пионером внедрения инфляционного таргетирования. Практика использования данного режима начала применяться новозеландским Резервным банком с 1988 года, однако официально переход к таргетированию инфляции был провозглашен в 1991 году [3]. Приоритет в реализации нового курса отдавался управлению ликвидностью и, что немаловажно, информационной политике. При этом наряду со сменой режима монетарной политики, в стране проводился целый ряд крупных экономических реформ, в том числе в сфере фискального регулирования.

За год до введения нового режима ДКП экономика Новой Зеландии пребывала в посткризисной рецессии, одной из причин которой стала девальвация новозеландского доллара вследствие отказа Резервного банка от режима фиксированного валютного курса. Темп инфляции в 1990 году в стране достиг 6,1%, однако уже в 1991 году монетарным властям Новой Зеландии удалось снизить его до 2,61%. Денежнокредитная рестрикция, показавшая свою эффективность в плане контроля над уровнем цен, естественно, негативно сказалась на реальной экономике – темп роста снизился с 1,1% до -2,17%. Тем не менее, в долгосрочной перспективе общая экономическая и, в частности, монетарная политики Новой Зеландии дали положительные результаты. К 2015 году ВВП Новой Зе- ландии вырос на 71,7%, темп инфляции сократился до 0,29%.

Также необходимо отметить роль Новой Зеландии в концептуальном развитии инфляционного таргетирования. В 1999 году Резервный банк провозгласил переход от жесткого режима к гибкому, предусматривающему таргетирование не только инфляции как таковой, но и другие макроэкономические показатели (в том числе валютный курс и ВВП), а также более широкий и гибкий инструментарий денежнокредитной политики.

Во многом схож с практикой Новой Зеландии и опыт еще одного первопроходца в области внедрения инфляционного таргетирования – Канады. Введение Банком Канады нового режима ДКП также сопровождалось экономическим спадом на фоне ускорившейся инфляции. Борьба с повышением цен также оказывала диссимулирующее краткосрочное воздействие на канадскую экономику, однако в долгосрочной перспективе монетарным властям в целом удалось снизить инфляцию и преодолеть периоды макроэкономической нестабильности, не прибегая к излишне агрессивной денежно-кредитной политике. В результате за аналогичный период канадская экономика выросла на 58%, а инфляция снизилась до 1,1% с пиковых значений в 5,62%.

На сегодняшний день существует целое множество разного рода научных исследо- ваний относительно эффективности применения инфляционного таргетирования. И, несмотря на то, что зачастую их результаты в некоторой степени противоречивы, а также тот факт, что период применения таргетирования инфляции в мировой практике может восприниматься недостаточным для проведения достоверной статистической оценки, в целом подавляющая часть ученых сходится на выводе о довольно высокой эффективности данного режима с точки зрения его влияния на конечную цель ДКП, причем как в отношении развитых, так и развивающихся стран.

Так, в своих исследованиях Хювенен [4], Вега и Викелрид [5], а также Молик, Торрес и Карнейро [6] указывают на снижение уровня инфляции, его волатильности, а также волатильности темпов экономического роста при переходе развитых стран к режиму таргетирования инфляции. Мишкин и Шмидт-Геббель [7] придерживаются в целом аналогичного мнения: функционирование в рамках режима таргетирования инфляции позволяет развитым странам поддерживать низкий уровень инфляции в долгосрочной перспективе.

Результаты исследований эффективности инфляционного таргетирования в развивающихся странах также говорят в пользу данного режима монетарной политики. Гонсалвеш и Саль [8], а также Бати-ни, Брейер, Коххар и Роджер [9] пришли к выводу о том, что инфляционное таргети- ее волатильности, а также волатильности темпов экономического роста. Более того, Батини и соавторы отмечают, что эффект инфляционного таргетирования в среднем сильнее по сравнению с прочими режимами денежно-кредитной политики.

Проведенный анализ мировой практики применения таргетирования инфляции, а также обзор целого ряда исследований, изучающих вопрос его влияния на темпы роста цен и прочие ключевые макроэко- номические переменные как в развитых, так и в развивающихся странах, позволяет сделать вывод о высокой эффективности данного режима денежно-кредитной политики. На практике внедрение инфляционного таргетирования может существенно осложнятся спецификой экономического устройства той или иной страны. Так, подобная картина наблюдалась во многих переходящих к данному режиму развивающихся странах, для экономики которых свойственны экспортная ориентированность, низкий уровень развития финансового рынка, высокая степень «долларизации» системы хозяйствования, а также существенная роль немонетарных факторов в природе инфляции и, в частности, «эффекта переноса» валютного курса в цены. Тем не менее, как показывают рассмотренные в настоящей статье исследования, инструментальная гибкость инфляционного таргетирования зачастую позволяет нивелировать данные негативные факторы при сохранении антиинфляцион- рования в развивающихся экономиках также способствует снижению инфляции, ного курса монетарного регулирования.

Список литературы Режим инфляционного таргетирования: эволюция и эффективность

- «Лечи сложное сложным» - [Электронный ресурс] - Сайт «Эксперт Online» - Режим доступа: https://expert.ru/expert/2017/21/lechi-slozhnoe-slozhnyim/.

- Официальный сайт Международного валютного фонда - [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.imf.org/.

- Официальный сайт Международного валютного фонда - [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.rbnz.govt.nz.

- Hyvonen M. Inflation Convergence Across Countries // Research Discussion Paper Economic Research Department Reserve Bank of Australia. - 2004.

- Vega M., Winkelried D. Inflation Targeting and Inflation Behavior: A Successful Story? // International Journal of Central Banking. - 2005. - Vol. 1, № 3.

- Mollik A., Torres R., Carneiro F. Does Inflation Targeting Matter for Output Growth? Evidence from Industrial and Emerging Economies. // World Bank Policy Research Working Paper. - 2008. - № 4791.

- Mishkin F. S., Schmidt-Hebbel K. Does Inflation Targeting Make a Difference? // NBER Working Paper. - 2007. - № 12876.

- Goncalves C. E, Salles J. Infation targeting in emerging economies: What do the data say? // Journal of Development Economics. - 2008. - № 85.

- Batini N., Breuer P., Kochhar K., Roger S. Inflation Targeting and the IMF // IMF Board Paper SM/06/33. - 2006.