Резонансные дифракционные решётки для дифференцирования оптических импульсов в пропускании и отражении

Автор: Головастиков Никита Владимирович, Быков Дмитрий Александрович, Досколович Леонид Леонидович, Сойфер Виктор Александрович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 2 т.37, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено прохождение оптического импульса через дифракционную решётку, имеющую резонанс в окрестности центральной длины волны импульса. Показано, что при определённых условиях огибающие как отражённого, так и прошедшего импульсов могут представлять собой производную огибающей падающего импульса. На основе резонансного представления для спектров отражения и пропускания проведено сравнение энергетической эффективности и точности дифференцирования при отражении и в пропускании. В рамках электромагнитной теории рассчитаны резонансные дифракционные решётки, позволяющие дифференцировать оптические импульсы пикосекундной длительности в отражении и пропускании.

Резонансные решётки, оптическое дифференцирование, дифференцирование при отражении, дифференцирование при пропускании

Короткий адрес: https://sciup.org/14059149

IDR: 14059149

Текст научной статьи Резонансные дифракционные решётки для дифференцирования оптических импульсов в пропускании и отражении

В последнее время большое внимание уделяется аналоговой реализации базовых операций преобразования временных сигналов с использованием оптической элементной базы. Одной из основных аналоговых операций является операция дифференцирования оптического сигнала (дифференцирование огибающей оптического импульса). Устройства, реализующие данную операцию, представляют интерес для широкого спектра приложений, таких как формирование временных импульсов заданной формы, сверхбыстрая оптическая обработка информации, оптические вычисления, оптическое распознавание и кодирование [1, 2].

Для решения задачи оптического дифференцирования были предложены различные варианты брэгговских решёток [1–8]. Общим недостатком таких структур является их относительно большой продольный размер, составляющий от долей до единиц миллиметров.

В работах [9–11] показано, что для дифференцирования оптических импульсов можно использовать резонансные дифракционные решётки. При этом дифференцирование может осуществляться как в пропускании [9, 10], так и при отражении [11]. Дифференцирование осуществляется в окрестности частот резонансов, связанных с возбуждением в решётке собственных квазиволноводных мод. Возможность дифференцирования обусловлена тем фактом, что в окрестности частот волноводных резонансов коэффициенты отражения и пропускания решётки (как функции частоты) при определённых условиях совпадают с передаточной функцией дифференцирующей линейной системы.

В настоящей работе впервые показано, что с помощью одной и той же резонансной дифракционной решётки можно выполнить операцию дифференци- рования оптического импульса как в пропускании, так и при отражении. Дифференцирование происходит на различных частотах, соответствующих нулям коэффициентов отражения и пропускания решётки. В работе также представлен сравнительный анализ характеристик решётки-дифференциатора при дифференцировании в пропускании и при отражении.

Дифракция импульса на дифракционной решётке

Рассмотрим распространение вдоль оси Oz оптического импульса с центральной частотой to0 и оги бающей P(t). Амплитуда импульса имеет вид:

E (z, t) = exp (ik (to0) z - ito0t) P (t - z / vg) = да

= j G ( to-to 0 ) exp ( i k ( to ) z - i to t ) d to ,

-да

где функция E ( z , t ) представляет в зависимости от поляризации x- или y- компоненту электрического поля, k ( to ) = Veto/ с - волновое число, v g = с/Л -групповая скорость, e - диэлектрическая проницаемость среды, G (ω) – спектр огибающей импульса. Дисперсия материала решётки в дальнейшем не учитывается. Огибающая импульса P ( t ) может быть представлена через спектр огибающей импульса G ( to ) в виде:

да

P ( t ) = j G ( to ) exp ( - i to t ) d to . (2)

-да

Рассмотрим нормальное падение импульса на дифракционную решётку (рис. 1). Огибающие отражённого и прошедшего импульса в 0-м порядке дифракции имеют вид: да

P R ( t ) = j R ( to + to 0 ) G ( to ) exp ( - i to t ) d to , (3)

-да да

PT (t)=j T(to + to0)G(to)exp(-itot)dto, (4)

-да где R(to) и T(to) - комплексные коэффициенты отражения и пропускания (комплексные амплитуды 0-го отражённого и 0-го прошедшего порядков дифракции) как функции частоты.

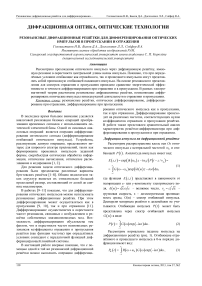

Рис. 1. Геометрия решётки

Из соотношений (2)–(4) следует, что преобразование огибающей отражённого (прошедшего) оптического импульса в 0-м порядке дифракции соответствует прохождению сигнала P ( t ) через линейную систему с передаточной функцией (ПФ) H R ( to ) = R ( to+to 0) ( HT ( to ) = T ( to + to 0) ) .

Таким образом, форма огибающей импульса, преобразованного дифракционной решёткой, полностью определяется видом коэффициентов отражения или пропускания.

Дифференцирование огибающей импульса с помощью дифракционной решётки

В работах [9–11] рассмотрено дифференцирование огибающей оптического импульса с помощью резонансной дифракционной решётки. Возможность дифференцирования обусловлена тем, что при определённых условиях в окрестности частот волноводных резонансов ПФ дифракционной решётки ( H R ( to ) или HT ( to ) ) совпадает с ПФ дифференцирующей линейной системы. Действительно, в окрестности частот волноводных резонансов для коэффициентов отражения и пропускания справедливы следующие приближённые представления [12–17]:

to - toR to -toT

R ( to ) ® r --------, T ( to ) ® t --------, (5)

to - top to - top где r, t – нерезонансные коэффициенты отражения и пропускания соответственно, top - комплексная частота собственной моды структуры (в силу условия причинности Im top < 0), toR, toT - комплексные нули, соответствующие полюсу top. Отметим, что нерезонансные коэффициенты отражения и пропускания r, t описывают отражение и пропускание вдали от резонанса и являются медленно меняющимися функциями частоты.

При условиях to 0 = to R е К, to 0 = to T е Ж ПФ дифракционной решётки могут быть представлены в виде:

HR (to) = rto-—1—R, Ht (to) = tto-—1—T-, 1 - i toT 1 - i toT где

r = - irtR, t = - itt T,

Ri Ti

T R ’ T T . to Z -to p to Z -to p

Вид ПФ в (6) совпадает с видом ПФ RC-цепочки, используемой для дифференцирования электрических сигналов. ПФ в (6) представлены в виде произведения двух сомножителей. Первые сомножители пропорциональны частоте и соответствуют идеальным дифференциаторам ( H id ( to ) ~ - i to ) . Вторые сомножители в (6) соответствуют фильтрам низких частот (интеграторам) [16]. Величины т R , т т являются комплексными аналогами постоянной времени, определяющей соотношение между качеством дифференцирования и амплитудой преобразованного сигнала. Действительно, амплитуды сигналов на выходе дифференциаторов (6) можно охарактеризовать величинами | r | = HTR ( 0)| и | t | = H T ( 0)|. При | т R | ^ 0, |т т | ^ 0 ПФ в (6) принимают вид идеальных дифференциаторов, но в этом случае амплитуды (энергии) преобразованных сигналов стремятся к нулю. Варьированием значений |т R |, |т т | можно добиться требуемого соотношения между качеством дифференцирования и энергетической эффективностью, определяемой величинами r ɵ , t ɵ [16].

Рассмотрим вопрос о том, какие дифракционные решётки более всего подходят для дифференцирования в пропускании и при отражении. Согласно (6), для дифференцирования в пропускании (при отражении) дифракционная решётка должна иметь нулевое пропускание (отражение) на центральной частоте импульса. Из (5) следует, что решётка может иметь нулевое пропускание (отражение) в окрестности резонанса при условии toT е Ж (toR е Ж). Условие действительности нуля для коэффициента пропускания (toT е Ж) выполняется для субволновых диэлектрических решёток, имеющих только нулевые распространяющиеся порядки дифракции [11, 12, 16]. При наличии у такой дифракционной решётки горизонтальной плоскости симметрии (плоскости симметрии перпендикулярной направлению распространения падающего импульса) возможно выполнение условия toR е Ж [11, 12, 16]. Простейшая дифракционная решётка такого типа показана на рис.1. Таким образом, субволновая диэлектрическая решётка, имеющая горизонтальную плоскость симметрии, позволяет выполнить операцию дифференцирования как в пропускании, так и в отражении. При этом дифференцирование при отражении и в пропускании осуществляется на разных частотах, соответствующих нулям функций R (ю) и T(ю) соответственно.

Анализ качества дифференцирования в отражении и пропускании

Практический и теоретический интерес представляет сравнительный анализ характеристик решётки-дифференциатора при дифференцировании при отражении и в пропускании.

Для сравнительного анализа качества дифференцирования при отражении и в пропускании получим явные выражения для ro R , ” T как функций от ю р. Обозначим T ud ( ® ), R u ( w ) ( T J^, R лы ) ко мплексные коэффициенты пропускания и отражения при нормальном падении волны единичной амплитуды на субволновую диэлектрическую решётку сверху (снизу). Будем предполагать, что коэффициенты пропускания и отражения определены таким образом, что квадраты их модулей соответствуют интенсивностям дифракционных порядков при единичной амплитуде падающих волн. В окрестности волноводного резонанса коэффициенты T ud ( ю ),

R uu ( ю ), T du ( ю ), R dd ( ю ) имеют вид, аналогичный (5), и подчиняются следующим соотношениям:

Tud (ю) = Tdu (ю) = t ”^,(8)

ю-ю р

Rdd (ю) = Ruu (ю) = r ^R,(9)

ю-ю р

| T ud ( ю ) 1 1 + R dd ( ю ) 1 212 +

2 2 2(10)

+ |R uu (ю) 11 + Tdu (ю) I2, = II1| + II2I , где I1, I2 – амплитуды падающих сверху и снизу волн. Уравнения (8) соответствуют условию взаимности [12, 18]. Уравнения (9) следуют из наличия у структуры горизонтальной плоскости симметрии. Уравнение (10) представляет закон сохранения энергии.

Подставляя (8), (9) в (10) и решая полученное уравнение, можно получить следующие выражения для нулей коэффициентов пропускания и отражения:

ю R = Re ю р + Im ю р ,

| r |

| r | (11)

| r |

ю, = Re ю + — Im юп.

z p | t | p

Полученные соотношения согласуются с результатами работы [12] (см. рис. 11 в [12], на котором на комплексной плоскости показано взаимное расположение юп , ю R, ю т). pzz

Соотношения (11) позволяют проанализировать качество дифференцирования при отражении и в пропускании. Подставляя (11) в (7), получим посто- янные времени и энергетические эффективности дифференциаторов в виде:

|

т R 1 |

r R r |

|

|

- Im ю р |

r + i t ’ |V 1 - Im ю р, |

(12) |

|

т т 1 |

. I t l LTI I t l |

|

|

- Im ю р |

t ± i r ’ - Im юр ’ |

|

Ж й =-^.

- Im ю р 1 1 - Im ю р

Как было отмечено, нерезонансные коэффициенты отражения r и пропускания t описывают отражение и пропускание вдали от резонанса. Для субволновых диэлектрических решёток данные коэффициенты могут быть оценены в рамках теории эффективной среды через коэффициенты Френеля. Как правило, для диэлектрической дифракционной решётки величина t 2 на порядок больше величины r 2 . Соответственно, из (12), (13) можно сделать следующие выводы. Во-первых, при дифференцировании в пропускании можно достичь большей энергетической эффективности. Согласно (13), t | / | r | = | t |2/ | r |2, то есть амплитуда прошедшего импульса будет на порядок больше амплитуды отражённого импульса. Во-вторых, согласно (12), |т T | / |т R | = | t | / | r |, и поэтому в случае дифференцирования при отражении следует ожидать лучшего качества.

Рассмотрим подробнее, каким образом ошибка дифференцирования связана с постоянной времени. Согласно (6), искажения при дифференцировании описываются сомножителем

/ х H И 1

H err ( ю ) = —=------ (14)

' H ' ( 0 ) ю 1 - i ют

В первом приближении разложим фазу и амплитуду H err(ω) в ряд Тейлора до линейных членов в окрестности ω=0:

H err ( ю ) « (1 + Yю )exp { i юб } , (15)

где б= 7-arg Herr (ю) dю

= Re ( т ) , ю=0

Y =^^1 H -(”11

= - Im ( т ) .

ю=0

Из (3), (4) несложно получить, что величина

8 = Re (т) в (15) описывает групповую задержку выходного сигнала относительно аналитически вычисленной производной, а величина y = - Im(т) описывает искажения формы огибающей преобразованного сигнала. Согласно (12), мнимые части постоянных времени при дифференцировании в отражении и пропускании совпадают:

Im (тR ) = Im (тт ) =^rtL, (17) Im (ю p)

а групповые задержки имеют следующий вид:

R | r |2 T |t|2

■ =-----------, d =----------.

- Im to p - Im to p

Таким образом, в рамках применимости приближения (15) справедливы следующие два заключения. Во-первых, согласно (18), задержка импульса при дифференцировании в пропускании на порядок больше задержки при дифференцировании при отражении. Во-вторых, согласно (17), если не рассматривать задержку импульса как ошибку дифференцирования, то качество дифференцирования в отражении и в пропускании будет одинаковым.

Расчёт параметров дифференцирующей решётки

Для подтверждения теоретических соотношений предыдущего пункта (формулы (13), (17), (18)) была рассчитана дифракционная решётка (рис. 1) для дифференцирования в отражении и в пропускании. Для расчёта параметров дифференцирующей решётки решалась следующая задача условной оптимизации:

s ( d , h , w , to T , to R ) =

= s T ( d , h , w , to T ) s R ( d , h , w , to R ) ^ min,

Ht (о ) = T (toT ) = o, (19)Hr (0) = R(toR ) = 0, где d , h, w – период, ширина и высота штрихов решётки на рис. 1, to0, to0 определяют центральные частоты импульсов для дифференцирования в пропускании и при отражении, а функции sT (d, h, w, toT), sr (d, h, w, toR) определены в виде:

s ( d , h , w , to 0 ) =

H (to) n

toH ‘(0) •exp {i to5T}

I H '(4

Первый сомножитель в (20) характеризует отличие ПФ решётки (HR(to) или HT (to)) от ПФ идеального дифференциатора с точностью до exp{i to5}, определяющей задержку преобразован- ного сигнала. В качестве нормы в (20) используется следующее выражение:

+х

IIQ HI = J Q(to) exp ]- , 2^

d to ,

-«

где Q - спектральная ширина падающего импульса. Второй сомножитель в (20) отвечает за максимизацию энергетической эффективности дифференциатора. При этом параметр а позволяет управлять соотношением между энергетической эффективностью и точностью дифференцирования.

На основе численного решения задачи оптимизации (19)–(21) были рассчитаны параметры дифракционной решётки, осуществляющей дифференцирование нормально падающего ТМ-поляризованного импульса со спектральной шириной Ω = 3∙1012 с-1.

Для решения задачи оптимизации (19) использовался метод последовательного квадратичного программирования [19]. Для расчёта спектров отражения и пропускания использовался метод фурье-мод в формулировке работ [20–22].

Расчёт производился при следующих значениях диэлектрических проницаемостей материалов: s gr = 5,5 (материал решётки), s sup = S sub = 2,1 (материал над решёткой, под решёткой и в щелях решётки). Полученные в результате численной оптимизации значения параметров решётки приведены в подписи к рис. 2.

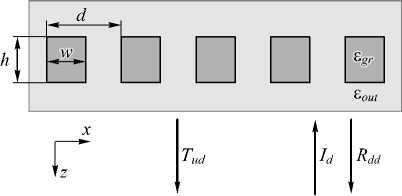

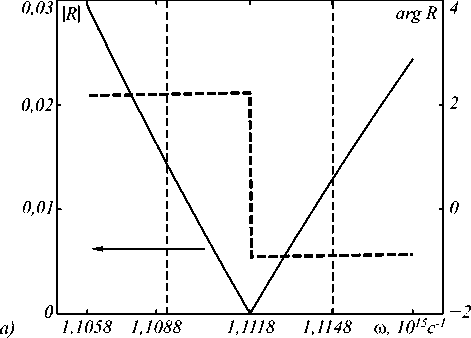

На рис. 2 приведены рассчитанные спектры отражения и пропускания решётки. Вертикальным пунктиром отмечен использованный в расчёте спектральный интервал |

to-to

0|

,

Q =

3

-

1012c

-

1. Согласно рис. 2, в пределах указанного интервала частот спектры решётки близки по виду к ПФ дифференцирующих фильтров. При этом полученные центральные значения частот импульсов для дифференцирования при отражении и в пропускании (нули коэффициентов отражения и пропускания) равны

to

R

=

1,11184

-

1015c

-

1 (

X

R

*

1694 нм) и

to

T

=

1,05572

-

1015c

-

1 (

X

T

*

1784нм).

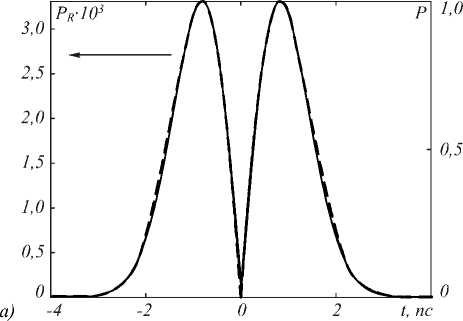

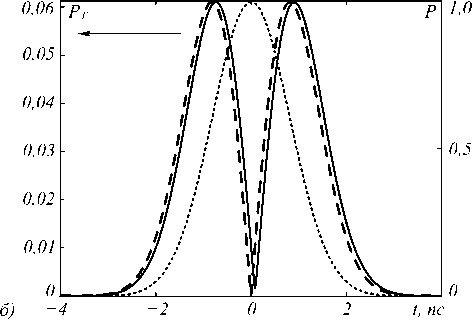

На рис. 3 представлен пример работы решётки при падающем импульсе с гауссовской формой огибающей P ( t ) = exp( - 12 /2 g 2), где g = 0,817 пс. На рис. 3 показаны огибающие отражённого и прошедшего импульсов, модуль аналитически рассчитанной производной, а также огибающая падающего импульса. Модуль аналитически вычисленной производной на рис. 3 привёден с масштабным коэффициентом, обеспечивающим равенство максимальных значений модулей аналитической производной и огибающей отражённого (прошедшего) импульса. Рис. 3 показывает визуально хорошее качество дифференцирования. Для характеристики меры близости модулей аналитической производной и огибающей отражённого импульса будем использовать выборочный коэффициент корреляции. Для графиков на рис. 3 выборочный коэффициент корреляции (без учёта сдвига) превышает 0,999 как в отражении, так и в пропускании.

Для проверки соответствия результатов работы решётки теоретическим формулам (13), (17), (18) найдём значения нерезонансных коэффициентов пропускания из формул (5). Учтём, что нули пропускания to R, to T получены из спектров пропускания. Полюс to p = 1,0578 х 1015 - 1,1769 х 1013 c - 1 был рассчитан как полюс матрицы рассеяния решётки с использованием метода работы [17], учитывающего вид матрицы рассеяния в окрестности резонансов. Выражения (5) позволяют оценить значения | r | и | t | в результате усреднения в окрестности рассматриваемого спектрального интервала ( to T - Q , to R + Q ). В итоге получим значения | r | ≈ 0,2278, | t | ≈ 0,9827.

Рис. 2. Модуль (непрерывная линия, ось слева) и аргумент (пунктирная линия, ось справа) коэффициентов отражения (а) и пропускания (б) дифракционной решётки с параметрами: d = 1014 нм, h = 550 нм, w = 580 нм.

Вертикальным пунктиром отмечен использованный в расчёте спектральный интервал

Рис. 3. Огибающие отражённого (а) и прошедшего (б) импульсов (непрерывные линии, ось слева). Модуль аналитически рассчитанной производной (пунктирная линия). Огибающая падающего импульса (точечная линия, ось справа)

Согласно (13), энергетическая эффективность дифференциатора, работающего на пропускание, должна быть в | t / r |2≈ 18,5 раз выше энергетической эффективности при дифференцировании в отражении. Из результатов моделирования (рис. 3) следует, что амплитуда прошедшего сигнала больше амплитуды отражённого в 18,48 раз. Таким образом, полученные численные результаты хорошо согласуются с формулой (13).

Полученные значения | r |, | t | позволяют оценить величину групповой задержки по формулам (18). Так, для задержки в пропускании получаем значение δ T = 0,082 пс, что находится в согласии с результатами моделирования на рис. 3 б , где задержка прошедшего импульса составляет δ T = 0,088 пс. Согласно (18), рассматриваемая решётка в пропускании имеет групповую задержку в | t / r |2 ≈ 18,5 раз больше, чем в отражении, поэтому на рис. 3 визуально различима лишь задержка прошедшего импульса.

Заключение

Показано, что резонансные субволновые диэлектрические решётки с плоскостью симметрии, параллельной плоскости решётки, позволяют дифференцировать оптические импульсы при отражении и в пропускании. Проведён сравнительный анализ рабочих характеристик решётки-дифференциатора при диф- ференцировании в пропускании и при отражении. Теоретически показано, что при дифференцировании в пропускании дифференциатор обеспечивает на порядок более высокую энергетическую эффективность (амплитуду преобразованного импульса). Установлено, что на ошибку дифференцирования в основном влияет мнимая часть постоянной времени. При этом действительная часть в первом приближении приводит только к групповой задержке преобразованного импульса. Рассчитаны параметры резонансной решётки, осуществляющей дифференцирование пикосекундных импульсов при отражении и в пропускании. Результаты моделирования дифракции пикосекундного импульса с гауссовской огибающей на рассчитанной резонансной решётке показывают высокую точность дифференцирования и соответствуют приведённому теоретическому описанию.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, грантов РФФИ 13-07-00464, 13-07-12410, 12-07-31116, 11-07-00153, 12-07-00495, 12-07-13113, гранта Президента РФ поддержки ведущей научной школы НШ-4128.2012.9, стипендии Президента РФ СП-1665.2012.5, соглашения 8027.