Результат лечения больного с разрывом диафрагмы и множественными переломами костей верхней и нижней конечностей

Автор: Карасев Анатолий Григорьевич, Шабалин Валерий Васильевич, Самусенко Дмитрий Валерьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен клинический пример успешного лечения больного с сочетанной травмой костей скелета и разрывом диафрагмы. Показано, что диагностика данного повреждения представляет трудности из-за отсутствия клинической симптоматики в первые дни после травмы. Лечебная тактика в этих случаях должна включать мероприятия по стабилизации состояния больного, а затем одномоментное оперативное вмешательство для устранения всех повреждений. Основным противошоковым мероприятием является чрескостный остеосинтез, позволяющий стабилизировать травмированные сегменты конечностей и активизировать больного в ранние сроки.

Сочетанная травма, диафрагма, чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121302

IDR: 142121302

Текст научной статьи Результат лечения больного с разрывом диафрагмы и множественными переломами костей верхней и нижней конечностей

Множественные переломы костей верхних и нижних конечностей являются одним из наиболее тяжелых видов политравмы. Частота сочетанных повреждений с каждым годом увеличивается, составляя от 6,6 до 64,8 % [4, 5]. Эти повреждения, как правило, возникают в дорожно-транспортных происшествиях [1]. Определенную трудность в диагностике и лечении составляют пострадавшие, у которых кроме переломов конечностей, имеется повреждение внутренних органов.

По данным литературы [6, 7], при тяжелой сочетанной травме разрывы диафрагмы встречаются в 0,5-5,0 %. Диагностика разрывов диафрагмы трудна и более чем в половине случаев бывает несвоевременной [2, 8, 11]. Частым осложнением нераспознанных закрытых повреждений диафрагмы является дислокация органов брюшной полости в плевральную полость, клиническими проявлениями которой являются синдром дыхательной недостаточности, либо дискинезии кишечника [3, 9, 10]. Эти признаки могут проявляться не сразу. Вышесказанное иллюстрируем клиническим примером.

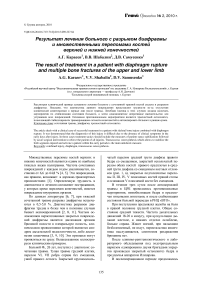

Больной Ф., 26 лет, поступил с диагнозом: сочетанная травма. Тупая травма грудной клетки, перелом VI, VII ребра справа без смещения, ушиб правого легкого. Закрытый крупноосколь- чатый перелом средней трети диафиза правого бедра со смещением, закрытый оскольчатый перелом обеих костей правого предплечья в средней трети диафиза со смещением костных отломков (рис. 1, а), закрытые подголовчатые переломы II, III, IV, V плюсневых костей правой стопы и основания V плюсневой кости без смещения.

В течение трех суток после автодорожной травмы в ЦРБ проводились противошоковые мероприятия, иммобилизация бедра и предплечья гипсовыми лонгетами, и после стабилизации состояния больной переведен в РНЦ «ВТО».

При поступлении предъявлял жалобы на боли в правой половине грудной клетки. Общее состояние средней тяжести. Частота дыхательных движений 18-20 в минуту, при аускультации дыхание жесткое, в нижних отделах ослаблено, больше справа. Живот мягкий, при пальпации безболезненный, не вздут, перистальтика кишечника выслушивается, симптомов раздражения брюшины нет.

После клинико-рентгенологического и лабораторного обследования под эндотрахеальным наркозом одновременно двумя бригадами хирургов произведен закрытый остеосинтез бедра и предплечья аппаратом Илизарова.

В послеоперационном периоде продолжалось медикаментозное лечение, направленное на профилактику тромбоэмболических, гипостатических, гнойно-септических осложнений. На вторые сутки у больного появились признаки нарастающей дыхательной недостаточности – увеличение частоты дыхательных движений до 25-30 в минуту. При осмотре – умеренное вздутие живота, при пальпации – болезненность и напряжение мышц правой половины живота. На контрольной обзорной рентгенограмме грудной клетки выявлено уменьшение объема правого легкого, высокое расположение купола диафрагмы (на уровне VI межреберья). Между печенью, грудной стенкой и базальными отделами легкого расположены петли кишечника (рис. 1, б).

С диагнозом: разрыв правого купола диафрагмы больной переведен в Больницу скорой медицинской помощи г. Кургана, где в день поступления под эндотрахеальным наркозом произведена срединная лапаротомия. На операции выявлено, что правый купол диафрагмы имеет линейный разрыв длиной 15 см. Поперечная ободочная кишка и большой сальник находятся в поддиафрагмальном пространстве над печенью и в правой плевральной полости. Органы перемещены из плевральной полости в брюшную. При осмотре – ободочная кишка не раздута, стенка физиологической окраски, большой сальник не изменен. Произведено ушивание разрыва диафрагмы и дренирование плевральной и брюшной полости. Послеоперационный период без осложнений.

На пятые сутки после операции больной переведен в Центр. После снятия швов на брюшной стенке на 14-е сутки больной стал обучаться ходьбе при помощи костылей под контролем инструктора ЛФК, заниматься ЛФК суставов верхней и нижней конечностей.

На контрольных рентгенограммах органов грудной клетки очаговых и инфильтративных изменений не выявлено, правое легкое полностью расправлено (рис. 1, в).

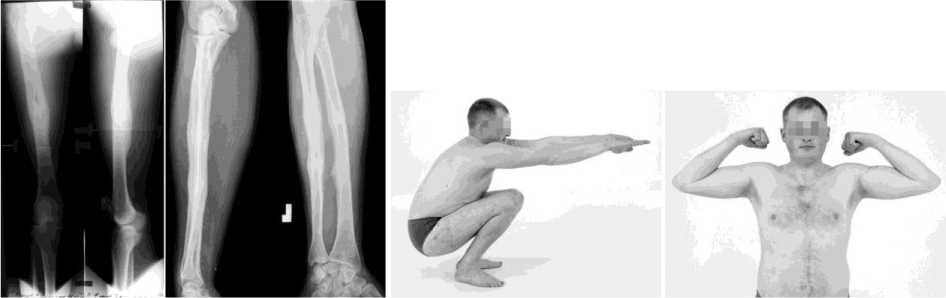

Гипсовая иммобилизация правой стопы осуществлялась в течение одного месяца. В процессе лечения с целью постепенного повышения функциональной нагрузки на формирующийся костный регенерат на 96-е сутки произвели демонтаж промежуточных опор на бедре и на 109-е на предплечье (рис. 2). Аппарат Илизарова с бедра снят на 126-е сутки, с предплечья – на 139-е сутки. Дополнительной иммобилизации не производили.

а б в

Рис. 1. Рентгенограммы больного Ф., 26 лет: а правого бедра и правого предплечья при поступлении; б обзорная рентгенограмма легких; в обзорная рентгенограмма легких после вправления органов брюшной полости и ушивания диафрагмы

Рис. 2. Рентгенограммы правого бедра и правого предплечья и внешний вид больного Ф., 26 лет, в процессе лечения

Отдаленный результат лечения изучен через 2 года. Жалоб больной не предъявляет. Ось конечностей правильная. Объем движений в коленном, локтевом и лучезапястном суставах в полном объеме с мышечной силой 4-5 баллов. Симптомов дискинезии толстого кишечника нет. Работа- ет по прежней специальности (рис. 3).

Таким образом, при сочетанной травме после выявления всех повреждений и определения ведущего синдрома оперативное лечение производится последовательно в один этап.

Рис. 3. Отдаленный результат лечения больного Ф., 26 лет (рентгенограммы и фото)