Результаты аналитического моделирования многостадийного гидроразрыва пласта на объекте АВ11-2 Самотлорского месторождения

Автор: Орусмурзаев Д.А.

Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140220205

IDR: 140220205

Текст статьи Результаты аналитического моделирования многостадийного гидроразрыва пласта на объекте АВ11-2 Самотлорского месторождения

Горизонт АВ1 - самый верхний продуктивный объект Самотлорского нефтегазового месторождения, в составе которого по геолого-промысловым данным, ГИС и керну, выделяются пласты АВ11-2 и АВ13. Балансовые запасы нефти пласта АВ11-2, находящегося на стадии опытно-промышленных работ, составляют приблизительно 960 млн. т.

Опытно промышленные работы по вовлечении с разработку ранее недренируемых участков пласта

Самотлорского месторождения велись с 2010

где QH - дебит горизонтальной скважины, м3/с;

k h - проницаемость пласта по горизонтали, м2;

k f - проницаемость трещины, м2

-

h - толщина пласта, м;

-

h f - высота трещины, м;

-

^ - вязкость нефти, Па^с;

В - объемный коэффициент, д.ед.;

Ртр, Р з - давление на трещине и забойное давление соответственно, Па;

-

rc - радиус скважины, м;

-

L - длина горизонтального участка скважины, м;

L f - длина трещины, м;

-

а - ширина зоны отбора i -ой вертикальной трещины, м;

-

b - ширина полосообразного пласта, м;

-

с - ширина трещины ГРП, м;

-

X - анизотропия пласта;

Характеристика притока в скважину Hujun Li описывается в уравнении (2):

2 = о

Яо0о(с+5+Ф V

— “ + - ^n —,

2Г,

где Q =

-¥

где Ур – объемный коэффициент нефти, k – проницаемость пласта, 10-12м2, kf – проницаемость трещины ГРП, 10-12м2,

L – длина горизонтального участка, м, ^J – открытый угол горизонтального участка, Zji – половина расстояния до трещины ГРП слева, м,

£yz – половина расстояния до трещины ГРП спра- ва, м,

L* – расстояние до внешней границы дренируемой области, м,

ΔP – депрессия, МПа,

-

*w – радиус скважины, м,

-

w – ширина трещины ГРП,

-

h – мощность пласта, м.

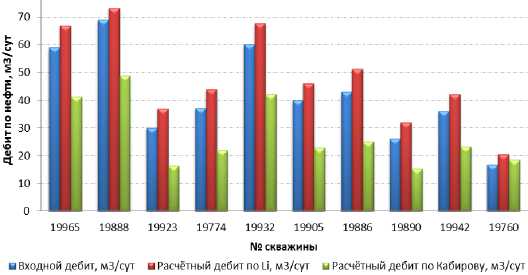

Для сравнения расчётных показателей с фактическими были отобраны 10 скважин, пробуренные в схожих геологических условиях, освоенные с применением МГРП, как и у предлагаемых в проекте скважин.

Средний запускной дебит нефти по отобранным скважинам составил 41,71 м3/сут.

Таким образом, метод, расчётные значения по которому будут наиболее близки к фактическим данным, считался более благоприятным для расчёта прогнозных значений дебитов и был использован в процессе обоснования.

Результаты расчётов по методу Кабирова показали значение дебита 27,511 м3/сут, по методу Li – 48.087 м3/сут, при фактическом значении 41,7 м3/сут. Значение, найденное по методу Li, наиболее близко к фактическому значению. Поскольку данная формула учитывает взаимодействие между отдельными трещинами-этапами (рис. 1), она позволяет оценить дебит добывающей скважины с МГРП более точно.

Рис. 1. Гистограмма расчётных дебитов по отобранным методам с фактическими.

Метод определения притока в горизонтальную скважину с МГРП по Li показал большую эффективность по сравнению с методом Кабирова в определении прогнозных дебитов проектных скважин и был использован в расчётах.

Для корректировки полученных при расчётах данных, необходимо определить осреднённый поправочный коэффициент, который бы отражал разницу между расчётным и фактическим дебитами. Для этого разделим величину среднего расчётного дебита по методу Li на величину среднего фактического дебита:

48,087/41,7 = 1,1532

По данным прогнозных расчётов запускной дебит по одной из вводимых скважин составит 35,98 м3/сут. А с учётом добавочного коэффициента дебит будет равен: 35,98·1,1532 = 41,49 м3/сут.

Для обоснования необходимости бурения скважины на предлагаемом участке месторождения следует упираться в прогнозные показатели добычи со скважины или, в данном случае, их группы. Прогноз проводится на основании обобщенного опыта ранее пробуренных скважин с использованием методов статистики. В работе [5] было опубликована формула закона падения дебита (3, 4) для скважины, режим работы которой не нарушается частыми ремонтами: логарифм дебита нефти Q i изменяется по отношению к первоначальному Q пропорционально времени, то есть:

lnQ i = lnQ – kt (3)

Отсюда получено:

Q i = Q·e-Dt (4)

где, Ql - дебит скважины в i-ый день после запуска в работу, м3/сут, Q – дебит запускной, м3/сут, D – параметр падения добычи, t – время работы.

Для определения параметра падения добычи применили метод «анализа падения добычи». Этот метод позволяет получить зависимость для падения добычи нефти по существующей скважине или месторождению, чтобы в последствии применить для вычислений профиля добычи жидкости на проектных скважинах.

Были отобраны 10 скважин: 19965, 19774, 19888, 19923, 19932, 19886, 19890, 19942, 19905, 19760. На скважинах уже проводился МГРП и они до сих пор в работе.

Наиболее совершенным приемом выявления основной тенденции развития в рядах динамики является метод аналитического выравнивания. Путём применения данного метода с использованием экспоненциальной зависимости, была выявлена основная тенденция падения дебитов, по которой было определено среднее значение параметра падения добычи нефти для Самотлорского месторождения.

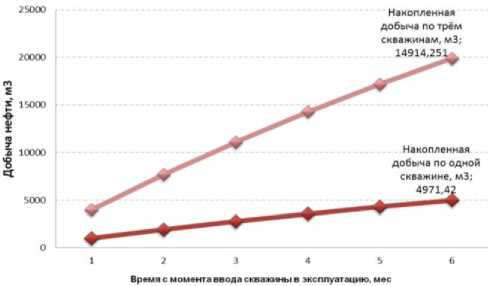

Рис. 2. Сравнение накопленных добыч по одной и трём вводимым скважинам.

Осреднённый параметр падения добычи нефти для Самотлорского месторождения был определён, и составил 0,0787. Данное значение было использовано для прогноза добычи нефти проектных скважин, в частности для определения накопленной добычи.

Накопленная добыча нефти одной скважины за 6 месяцев работы составляет 4971,42 м3. Рост добычи по трём запроектированным скважинам отражен на рисунке 2. Накопленная добыча по трём запроектированным скважинам по прогнозу составит 14914,251 м3.

Выводы:

-

1. Проведенные математические расчёты для условий низкопроницаемого пласта АВ 1 1-2 показали многообещающую перспективу от внедрения системы разработки на базе горизонтальных скважин с многостадийными гидроразрывами пласта.

-

2. Одной из причин снижения дебита жидкости в процессе эксплуатации является низкая компенсация отборов закачкой или ее отсутствие в зонах с высокой концентрацией ГРП по площади на отдельных участках. При планировании программы ГРП в целях более эффективного вытеснения нефти следует оптимизировать систему ППД в районах проведения ГТМ.

Список литературы Результаты аналитического моделирования многостадийного гидроразрыва пласта на объекте АВ11-2 Самотлорского месторождения

- Абдульмянов С.Х. Повышение эффективности притока нефти к горизонтальной скваине комбинированной технологией многоступенчатого гидроразрыва пласта: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук/Уфимский ГНТУ. -2010. -145 с.

- Герасименко С.А., Стрекалов А.В., Самойлов А.С. Математическое моделирование горизонтальной скважины с эллиптической трещиной гидроразрыва//Нефтегазовое дело. -2012. -№ 4. -С. 346-351.

- Кабиров М.М., Шамаев Г.А. Решение задач при проектировании разработки нефтяных месторождений: Учеб. пособие. -Уфа: Изд-во УТНТУ, 2003. -124 с.

- Климов В.Ю. Оптимизация проведения многостадийного ГРП на боковых стволах и горизонтальных скважинах//Сборник докладов на XXXIII научно-техническую конференцию молодых ученых и специалистов ОАО«Сургутнефтегаз», Сургут, 2013. -С. 121-153.

- Медведский Р.И. Оценка извлекаемых запасов нефти и прогноз уровней добычи по промысловым данным/Р.И. Медведский, А.А. Севастьянов. -Тюмень; Недра, 2004. -192 с.

- Ушаков А.С. «Анализ эффективности гадравлического разрыва пласта в горизонтальных скважинах месторождения Западной Сибири»/А.С. Ушаков//Нефтегазовое дело, 2010.

- Hujun Li, Zhengqi Jia, and Zhaosheng Wei, Daqing: “A New Method to Predict Performance of Fractured Horizontal Wells”, 1996 -SPE 37051.