Результаты анализа химического состава металла изделий позднеримского полихромного стиля из памятников предгорного Крыма

Автор: Сапрыкина И.А. Храпунов И.Н., Рассохина И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются первые результаты аналитического исследования изделий позднеримского полихромного стиля, происходящих из памятников предгорного Крыма. Серия анализов, выполненная методом РФА, показала, что серьги, браслеты, наконечники ремней и нагрудные украшения из могильников Нейзац и Опушки выполнены из серебра разной пробности. Все они датируются в пределах первой половины III – первой половины IV в. н. э. Для предметов первой половины III в. использовалось как серебро, так и медь, легированная серебром в пределах до 20 %; предметы второй половины III – первой половины IV в. н. э. выполнены из низкопробного, «желтого» и высокопробного серебра. При сборке украшений использовались элементы из серебра разной пробности; лицевые пластины со вставками из сердолика или стекла покрыты золочением по методу диффузии. Сборные элементы украшений соединялись с помощью легкоплавкого припоя (SnPb) или свинца; этот же сплав использовался в качестве «подушки» под сердоликовую или стеклянную вставку, в позолоченной лицевой пластине вырезался каст для крепления вставки.

Горный Крым, позднеримский полихромный стиль, украшения, метод РФА, серебро, золочение

Короткий адрес: https://sciup.org/143184816

IDR: 143184816 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.276-293

Текст научной статьи Результаты анализа химического состава металла изделий позднеримского полихромного стиля из памятников предгорного Крыма

«Позднеримский полихромный стиль» – дефиниция не вполне устоявшаяся. Существуют конкурирующие названия того же явления: «догуннский полихромный стиль», «стиль Кишпек–Градешка», «стиль Закшув–Кишпек»,

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 25-28-00674 «Новый взгляд на происхождение и распространение позднеримского полихромного стиля в связи с находками последних лет из предгорного Крыма» project/25-28-00674/).

«сердоликовый стиль», «сармато-аланский полихромный стиль». К тому же исследователи оперируют изделиями, явно отличающимися друг от друга стилистически, так что речь может идти не об одном, а о нескольких стилях позднеримского времени (см. обобщающую работу: Яценко, Малашев , 2000). Нам кажется наиболее оптимальным наименование, вынесенное в название статьи. Под вещами в позднеримском полихромном стиле мы понимаем металлические изделия позднеримского времени, украшенные тиснением, а также вставками из полудрагоценных камней и стекла или их имитациями. За пределами предгорного Крыма (Западная и Центральная Европа, Северо-Западное Причерноморье, территория Боспорского царства, Северный Кавказ, Нижнее По-донье, Поволжье) позднеримский полихромный стиль представлен главным образом предметами вооружения, конской сбруи, деталями одежды. В предгорном Крыму, за исключением наконечников ремней из могильника Нейзац, обнаружены только украшения. Орнаментированная часть украшений состояла из основы и крепившейся к ней очень тонкой лицевой пластины с тисненым орнаментом и вставками. Техника изготовления предметов позднеримского полихромного стиля разобрана в серии соответствующих статей ( Минасян, Шаблавина , 2009; Мульд, Корнеев , 2021; Корнеев , 2022; Демиденко, Гущина , 2024).

В рамках данной статьи мы остановимся на локальном аспекте изучения находок в позднеримском полихромном стиле, характерном для крымских предгорий, а именно – характеристике номенклатуры металлов и сплавов, использовавшихся для их изготовления. Публикуем результаты анализов 8 серег (рис. 1: 1–8 ), 3 браслетов (рис. 3: 1–3 ), 2 наконечников ремней (рис. 4: 1, 4 ), одного нагрудного украшения (рис. 4: 2 ) и одной лунницы (рис. 4: 3 ), изготовленных в позднеримском полихромном стиле и найденных в могильниках Опушки и Нейзац. Наконечники ремней представляют собой особую реплику стиля. В них нет вставок, они имитированы овалами, выдавленными на лицевой пластине. Особо следует сказать о двух браслетах из могилы № 509 могильника Нейзац (рис. 2: 3, 4 ). Они сделаны так же, как браслеты в позднеримском полихромном стиле со щитком на шарнирах, но не имеют стилистически сходной лицевой орнаментированной пластины и поэтому к обсуждаемому стилю не относятся. Эти браслеты датируются первой половиной III в. н. э. Они являются непосредственными предшественниками изделий в позднеримском полихромном стиле, отличаясь от них лишь отсутствием орнамента и вставок, и, таким образом, представляют собой интересный материал для сравнения. Для сравнения использовалась также пара серег с гладкими щитками из могилы № 307 могильника Нейзац (рис. 2: 1, 2 ).

Могильники Опушки ( Храпунов , 2021) и Нейзац ( Храпунов , 2025) расположены в самом центре крымских предгорий, в 15–20 км к востоку от Симферополя. Все изделия, проанализированные в данной работе, ранее публиковались ( Храпунов, Стоянова , 2018. С. 256; 2022. С. 291, 303, 304; Храпунов , 2025. Т. 1. С. 323, 349, 363, 364).

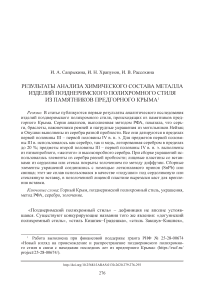

Рис. 1. Могильник Опушки.

Серьги в позднеримском полихромном стиле

1 – № 10; 2 – № 14; 3 – № 18; 4 – № 21; 5 – № 28; 6 – № 31; 7 – № 34; 8 – № 37. Номера соответствуют номерам в табл. 1

Рис. 2. Могильник Нейзац. Украшения

1, 2 – серьги с гладкими щитками (№ 48, 49); 3, 4 – шарнирные браслеты ( 3 – № 46;

4 – № 43). Номера соответствуют номерам в табл. 1

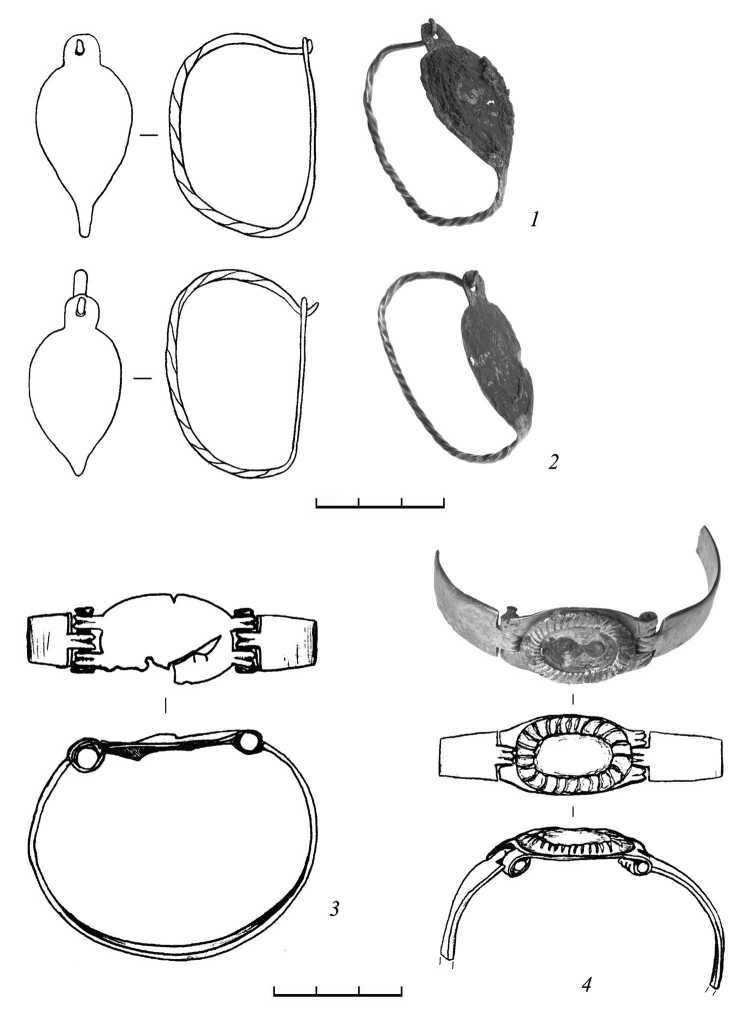

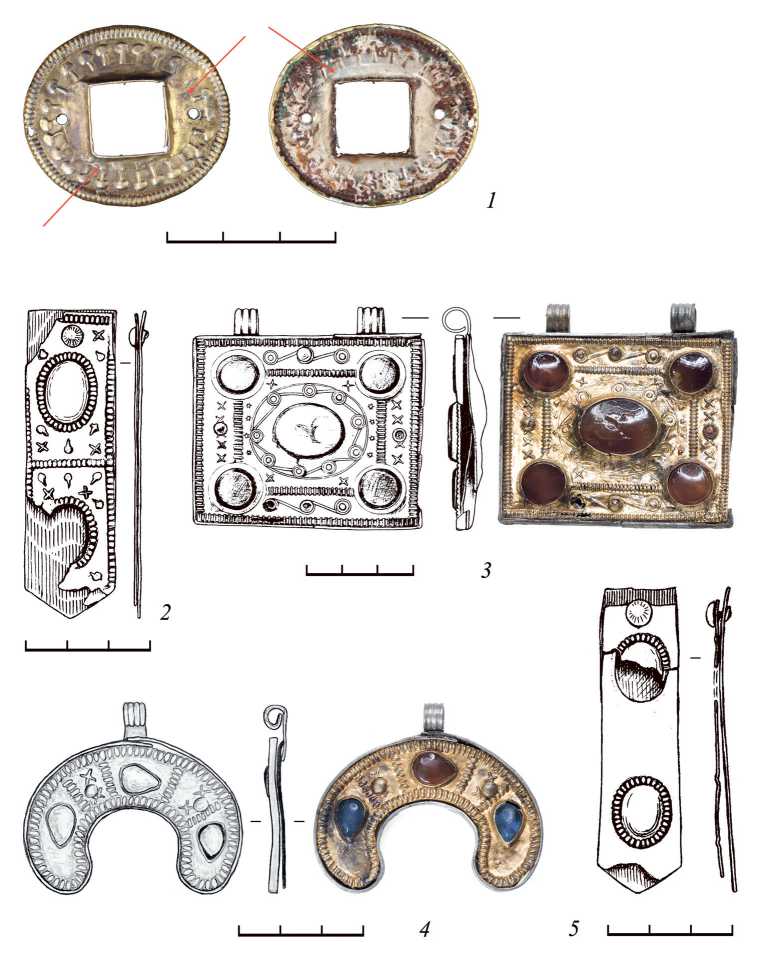

Рис. 3. Могильник Опушки. Коллекция браслетов в позднеримском полихромном стиле

1 – № 1; 2 – № 3; 3 – № 5. Номера соответствуют номерам в табл. 1

Рис. 4. Могильники Опушки и Нейзац. Украшения в позднеримском полихромном стиле

1 – лицевая пластина щитка браслета из погр. № 346 могильника Опушки: стрелками указаны следы разметки пластины, выполненные перед тиснением грибовидного орнамента (фото Д. С. Корнеева); 2 – наконечник ремня № 40-Н; 3 – нагрудное украшение № 7-Оп; 4 – лунница № 25-Оп; 5 – наконечник ремня № 42-Н

Условные обозначения : ОП – Опушки; Н – Нейзац; номера соответствуют номерам в табл. 1

Методы исследования

Коллекция предметов позднеримского полихромного стиля (19 предметов) исследовалась и в полевых условиях после находки комплекта украшения в могиле № 346 могильника Опушки, и в Центральном музее Тавриды (г. Симферополь), где хранятся все проанализированные находки 2 . Анализ химического состава металла предметов выполнялся методом неразрушающего безэталонно-го РФА с использованием портативного РФА-спектрометра исследовательского класса 5i Tracer (Brüker) из состава приборной базы ЦКП ИА РАН.

Практически на каждом предмете из выборки анализ был проведен по нескольким точкам. Время измерения каждой точки составляло 60 сек., глубина анализа составляет ок. 50 мкм, размер коллиматора 0,8 см. Анализ каждого отдельного элемента образца выполнялся минимум по трем точкам, полученные результаты были суммированы и приведены к общему среднему; эти данные, без дополнительной корректировки, представлены в табл. 1 (см. в конце статьи). В результате точность получаемых данных варьируется от 0,001 до 0,01 %, при программной обработке спектров процентное содержание элементов приводится к 100 %. Ранжирование полученных данных проведено в соответствии с классификацией металлов и сплавов, в основе которой – геохимический принцип разделения легированных металлов и сплавов с содержанием легирующих компонентов от 1,0 % и выше.

Результаты и обсуждение

Браслеты без лицевой орнаментированной пластины, датируемые первой половиной III в. (табл. 1, № 43-47 ), интерпретируемые как предшественники браслетов позднеримского полихромного стиля, выполнены из серебра разной пробности. Так, анализ щитка браслета из могилы № 509 могильника Нейзац, датируемого первой половиной III в., показал использование такого же высокопробного серебра (табл. 1, № 43 ) для его изготовления, как и у обручей браслетов (табл. 1, № 43, 47). На щитках двух браслетов из этой же могилы только в одном случае сохранилась лицевая пластина: она выполнена из «желтого» серебра (880-890 проба) и не имеет никаких следов золочения (табл. 1, № 45 ). Анализ щитка второго браслета из могилы № 509 выявил наличие остатков легкоплавкого сплава (SnPb), в концентрациях, указывающих, прежде всего, на использование его в качестве припоя для крепления утраченной лицевой пластины (табл. 1, № 46).

Шарнирные браслеты с овальным или круглым щитком, украшенным сердоликовыми вставками, и датируемые второй половиной III – началом IV в. имеют схожую конструкцию и состоят из обруча, центрального щитка с ободом и отдельной лицевой пластины, в которой сделан каст для вставки из сердолика, и нескольких штифтов, фиксирующих обруч со щитком, а также лицевую пластину с основой (Мульд, Корнеев, 2021). Отдельная лицевая пластина во всех случаях выполнена в технике тиснения с имитацией рубчатой или витой проволоки, грибовидных орнаментальных мотивов; использовались сердоликовые вставки квадратной, овальной и прямоугольной форм, а лицевая пластина во всех случаях выполняет роль каста для вставок. Обращают на себя внимание лицевые пластины на двух браслетах из мог. 346 (табл. 1, № 3, 6): оттискивание здесь грибовидного орнамента, по-видимому, производилось по специальной разметке3 (рис. 3: 2, 3; 4: 1), возможно, они были выполнены в одной мастерской. Орнамент на лицевой пластине третьего браслета из этого же погребения (рис. 3: 1; табл. 1, № 2) выполнен без каких-либо разметок; тип орнамента говорит об использовании иной матрицы.

Анализ химического состава металла выполнялся для двух основных конструктивных элементов: обруча и лицевой пластины щитка браслетов. Интересно, что обруч браслета (табл. 1, № 1 ) выполнен из высокопробного двухкомпонентного серебра (900 проба), тогда как обручи двух других браслетов с разметкой перед тиснением орнамента (табл. 1, № 4, 5 ) были выполнены из «желтого» двухкомпонентного серебра (850–880 проба). Во всех пробах зафиксировано присутствие микропримесей цинка, свинца, висмута и золота – «коренных» рудных примесей серебра. Серебро обручей браслетов содержит присадку меди, достаточную для того, чтобы драгоценный металл приобрел необходимую износостойкость ( Ениосова и др. , 2008. С. 149).

Лицевые пластины с сердоликовыми вставками выполнены также из серебра; золочение внешней поверхности лицевой пластины выполнялось методом диффузии серебра и золота под нагревом без использования ртути (следов Hg не зафиксировано 4 ). На это косвенно указывает результат анализа лицевых пластин браслетов из могильника Опушки, который показал содержание Au в пределах 42,55–51,41 % (табл. 1, № 2, 3, 6 ), серебра – в пределах от 44,68 до 54,33 %; микропримеси – медь и свинец, обращают на себя внимание достаточно высокие содержания микропримеси олова, которые могли сопровождать и золото.

Аналогичный метод золочения (диффузия с нагревом) реконструируется для лицевых пластин серег с вставками из обработанного сердолика или синего стекла, значительная серия которых происходит из раскопок могильника Опушки: содержание золота варьирует в пределах от 27,04 до 51,45 % (табл. 1, № 12, 16, 20, 24, 30, 33, 36, 39). Золоченые лицевые пластины, выполненные из серебра разной пробности, украшенные имитацией рубчатой и крученой проволоки, зигзагами, плетеной веревочкой, крепились к щитку на «подушку» из легкоплавкого сплава (SnPb): следы его выявлены на щитках, обручах и дужках серег из погребений второй половины III – начала IV в. (табл. 1, № 11, 28, 29, 31, 32, 35). Лучше всего следы этой «подушки» удалось зафиксировать на поверхности щитков пары серег из раскопок могильника Нейзац, лицевая пластина которых, по всей видимости, оказалась утрачена: здесь присутствует олово в пределах 9,87–11,16 % и свинец – 7,25–15,36 % (табл. 1, № 48, 49; анализ делался по центру). По всей видимости, следы этого же припоя фиксируются иногда и на лицевых пластинах серег, где точка выполнения анализа из-за геометрии образца часто приходилась на краевые зоны (табл. 1, № 12, 16, 20, 24, 30, 33, 36, 39).

Серьги полихромного стиля – сборные, каждая деталь может быть выполнена из разных по пробности серебряных сплавов или сплавов на основе меди, легированных серебром. Так, серьги из погребений второй половины III в. из могильников Опушки и Нейзац выполнены из сплава меди с серебром в пределах Ag – 1,73–20,38 % (табл. 1, № 10, 11, 14, 15, 34, 35, 37, 38, 49 ), по своим характеристикам схожего со сплавами, использовавшимися в боспорской монетной чеканке этого периода ( Сапрыкина, Гунчина , 2017).

В то же время вторая серьга из пары, найденной в могиле № 307 могильника Нейзац, оказалась выполнена из многокомпонентного низкопробного серебра с содержанием драгоценного металла в 45,2 % (табл. 1, № 48 ), как и пара серег из могильника Опушки (табл. 1, № 29, 32 ), щитки которых содержали серебро в пределах 59 %. Для серег из могильника Опушки как раз и удалось зафиксировать, что сборное украшение изготовлено с применением разных сплавов: щиток выполнен из многокомпонентного низкопробного серебра, а дужка – уже из «желтого» многокомпонентного серебра, где Ag – 83,96–84,37 % (табл. 1, № 28 – 33 ). Нельзя исключить и то, что эти дужки в серьгах могли появиться в результате ремонта или подновления. На эту же мысль в целом наталкивает и высокая проба серебра привесок в виде виноградной грозди к серьгам из могилы № 133 могильника Опушки (табл. 1, № 13, 17 ), притом что сами серьги сделаны из меди, легированной серебром (табл. 1, № 10, 11, 14, 15 ). Высокопробное серебро, как показало исследование, было использовано только при изготовлении пары серег из могилы № 14 могильника Опушки (табл. 1, № 18 – 24 ); пробность серебра, номенклатура примесей в целом оказалась сопоставима с серебром шарнирных браслетов из могилы № 346.

В то же время сборку из деталей, выполненных из сплавов схожей рецептуры, демонстрируют две подвески в полихромном стиле из нашей выборки из могильника Опушки: так, основа и ушко лунницы из могилы 124 выполнены из низкопробного многокомпонентного серебра (табл. 1, № 25, 26 ), лицевая пластина покрыта позолотой методом диффузии (табл. 1, № 27 ); четко фиксируется использование легкоплавкого сплава в качестве припоя (табл. 1, № 26 ). Для нагрудного украшения прямоугольной формы в качестве «подушки», на которую крепились сердоликовые вставки и лицевая пластина с позолотой на серебре (табл. 1, № 9 ), использован свинец (табл. 1, № 7 ). Само украшение, судя по результатам анализа ушка (табл. 1, № 8 ), скорее всего, было изготовлено из высокопробного серебра. Из такого же высокопробного серебра выполнен украшенный тисненой имитацией вставок наконечник ремня из могилы № 306 могильника Нейзац (табл. 1, № 42 ). Другой наконечник из этой же могилы демонстрирует использование разных сплавов: для лицевой стороны было выбрано низкопробное серебро, для оборота же – медь, легированная серебром (табл. 1, № 40, 41 ). Этот наконечник ремня на обеих сторонах имеет следы легкоплавкого сплава (Sn – 8,25–9,6 %; Pb – 20,16–27,93 %), присутствию которых корректного объяснения пока нет.

Заключение

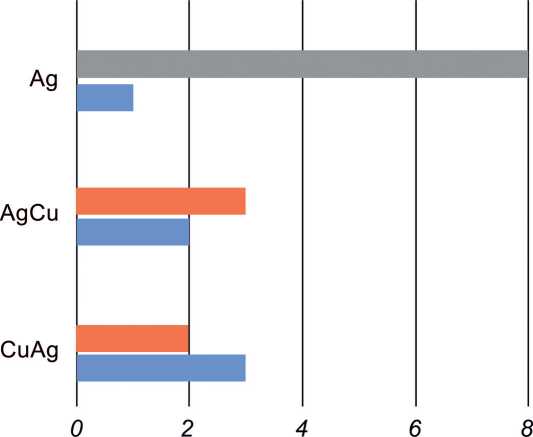

Для изготовления серег, браслетов, нагрудных украшений из памятников предгорного Крыма – одного из ареалов ювелирных изделий, выполненных в позднеримском полихромном стиле, как видно из представленной выборки, использовались несколько типов сплавов: медь, легированная серебром; низкопробное, «желтое» и высокопробное серебро (рис. 5). Обращает на себя внимание, что производство полихромных украшений позднеримского стиля в III в. н. э. (могильник Нейзац) испытывает, по всей видимости, те же проблемы, связанные, как и в целом в металлообработке этого периода, с нехваткой драгоценного металла, что, в свою очередь, повлияло и на работу боспорских монетных дворов, вынужденных проводить определенные манипуляции для сохранения номинала монеты ( Сапрыкина, Гунчина , 2017; Абрамзон и др. , 2017). Но в целом они не составляют обособленной выборки на общем фоне сплавов, использовавшихся для производства украшений, предметов поясного набора и других категорий металлического инвентаря как из погребений второй половины III – первой половины IV в. могильников Нейзац и Опушки ( Сапрыкина , 2021), так и иных синхронных выборок из округи Херсонеса ( Антипенко, Лобода , 2020; Сапрыкина , 2022).

■ я 16 Ie

Рис. 5. Номенклатура металлов и сплавов, использовавшихся для изготовления позднеримских полихромных украшений второй половины III – начала, первой половины IV в. из могильников Опушки и Нейзац а – III в.; б – вторая половина III – начало IV в.; в – вторая половина III – первая половина IV в.

Отметим, что на браслетах, серьгах и наконечниках поясов из могильника Нейзац не использовалось золочение, в отличие от выборки из могильника Опушки; на этих украшениях даже визуально фиксируются следы легкоплавкого сплава (в качестве припоя) и «подушки» под утраченные вставки. Позднеримские же полихромные украшения из могильника Опушки демонстрируют достаточно высокий уровень ювелирной работы. Прежде всего это применявшийся способ золочения лицевых серебряных пластин золотой фольгой с многократным подогревом и полировкой для получения стойкого слоя позолоты и диффузии двух металлов – прием, характерный для римской металлообработки ( Giumlia-Mair , 2020). Прикрепление отдельных элементов (щитка, обруча, лицевой пластины) также выполнялось методом пайки с использованием припоя из легкоплавких сплавов или свинца; с помощью «подушки» из легкоплавкого сплава осуществлялось и крепление сердоликовой или стеклянной вставок, фиксировавшихся кастом в виде лицевой пластины.

С осторожностью, требующей дальнейших исследований, можно все же допустить, что высказывавшиеся ранее предположения о производстве в Херсонесе позднеримских украшений в полихромном стиле, распространившихся в предгорном Крыму, небезосновательны ( Яценко, Малашев , 2000. С. 243; Шаров , 2019. С. 203; 2022. С. 58, 61). Нет сомнений в технических возможностях херсонесских ювелиров и в знакомстве их с римскими техниками. Отметим также имеющееся стилистическое сходство полихромных украшений позднеримского периода с сирийскими серьгами с лировидным щитком, украшенным вставкой из граната и привеской в виде виноградной кисти, которые могли послужить одним из прототипов. Они встречаются в погребениях I–III вв. н. э. херсонесского некрополя ( Пятышева , 1956. С. 50, 51. Табл. X: 4 ).