Результаты анализа современных данных геоэкологического мониторинга заброшенного Тырныаузского хвостохранилища

Автор: А.Х. Шерхов

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (369), 2025 года.

Бесплатный доступ

Значительная активизация в последние десятилетия негативных природных явлений в горах обуславливает растущую актуальность проблемы безопасного содержания накопителей отходов горнодобывающей промышленности. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на хвостохранилище Тырныаузского горно-обогатительного комбината (ТГОК). В процессе исследования реализованы современные технологии мониторинга, позволяющие получать максимально достоверные данные в оперативном режиме. В рамках работы выявлены уязвимые места, участки, подверженные риску размыва. В качестве мер предохранения основной дамбы от разрушения предложены варианты обеспечения проектной пропускной способности водоотводным тоннелем, а также восстановления работоспособности открытого аварийного водоотводного канала.

Хвостохранилище, селевой поток, экологическая катастрофа, мониторинг, токсичные отходы

Короткий адрес: https://sciup.org/149149461

IDR: 149149461 | УДК: 502/504:551:311.2 | DOI: 10.19110/geov.2025.9.4

Текст научной статьи Результаты анализа современных данных геоэкологического мониторинга заброшенного Тырныаузского хвостохранилища

Современные изменения климата, сопровождающиеся нарушением устоявшегося баланса температуры и влажности в горах, приводят к увеличению частоты экстремальных погодных явлений, создавая предпосылки для активизации опасных склоновых и русловых процессов (Мальнева, 2023; Лехатинов, 2020). Таким образом, возникает угроза безопасной жизнедеятельности на селитебных территориях там, где ранее присутствие подобных рисков не отмечалось. В этом контексте геоэкологический мониторинг промышленно-индустриальных объектов, расположенных в горной местности, таких как хвостохранилища, становится неотъемлемой частью стратегии предотвращения техногенных катастроф (Дубинин, 2016; Ковлеков, 2016; Мельников, 2015; Шабалина, 2016). Так, серьезные опасения в настоящий момент вызывает ситуация, складывающаяся на заброшенном хвостохранилище ТГОК (Валиев, 2025; Запорожченко, 2019с). Глобальные климатические изменения сказались на гидрологической системе бассейна р. Гижгит (Эльбрусский район Кабардино-Балкарской республики, между Скалистым и Передовым хребтами), в пойме которой было запроектировано хвостохранилище. Так, согласно прогнозным оценкам изменения климата (Ледники…, 2020; Третий…, 2022), в данном районе в течение всего XXI в. продолжится рост зимних и летних температур, увеличатся максимальные суточные суммы осадков (для зимы — более чем на четверть). Это означает, что осадки будут выпадать в виде более интенсивных ливней и снегопадов. Сейчас почти в 80 % случаев осадки имеют интенсивность до 10 мм/сутки. Однако отмечается тенденция к увеличению количества дождей интенсивностью более 20 мм/сутки, которая может рассматриваться как селеобразующая для Центрального Кавказа (Сейнова, 2018). Вследствие текущих изменений с начала 2000-х годов р. Гижгит стала пропускать значительные паводки в селевом режиме (2002, 2014 гг.) Водоотводная инфраструктура комплекса накопителя отходов ТГОК, и без того находящаяся в крайне запущенном состоянии, не рассчитана на пропуск селевых потоков, и при развитии событий по негативному сценарию возможно переполнение водоема-отстойника с переливом потока через отсечную дамбу и выходом

его на пляж хвостохранилища (Докукин, 2020; Шерхов, 2022). Такое положение чревато переувлажнением складированной массы токсичных отходов (118 млн т) и размывом основной дамбы хвостохранилища, что, в свою очередь, приведет к образованию катастрофического по своим масштабам селевого потока, выходящего в р. Баксан.

Оптимальным способом контроля ситуации на данном объекте представляется регулярное проведение геоэкологического мониторинга ландшафта территории с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Выбор этого метода исследований обусловлен тем, что материалы разновременной аэрофотосъёмки путем цифровой обработки позволяют с минимальными затратами и в оперативном режиме получать данные, сопоставительный анализ которых дает возможность с высокой степенью достоверности отслеживать изменения геоморфологических параметров ландшафта обследуемых участков. Целью таких обследований является прогностическая оценка динамики рисков техногенного характера на территории прилегающей к хвостохранилищу ТГОК вследствие се-лепроявлений по р. Гижгит.

В настоящей работе ставилась задача определения пространственно-временных изменений морфометрических параметров сегментов ландшафта гидротехнических сооружений (ГТС) ТГОК, характеризующихся очевидными предпосылками возникновения чрезвычайных ситуаций. Наибольшие опасения вызывают: водоотводный тоннель № 2, отводящий воду р. Гижгит мимо хвостохранилища в р. Баксан; открытый аварийный канал, построенный в 2007 году с целью отвода потока в случае перекрытия/завала входного портала водоотводного тоннеля; отсечная дамба, препятствующая выходу потока на пляж хвостохрани-лища и перенаправляющая его в створ открытого аварийного канала.

Объект исследований

Заброшенное хвостохранилище ТГОК является крупнейшим на Северном Кавказе накопителем отходов добычи молибденовой и вольфрамовой руды — мелкозернистой грунтовой массы (пульпы), содержащей до 30 разновидностей химических элементов и их соединений, в том числе и высокотоксичных. Детальное устройство этого объекта подробно описано в многочисленных современных исследованиях, посвященных проблемам промышленной безопасности и экологии (Бортников и др., 2013; Гегиев и др., 2018; Докукин и др., 2020; Запорожченко и др., 2019a–d; Запорожченко, 2004a, b; 2014, 2015). Ниже приведены некоторые его характеристики, актуальные в настоящей работе.

Сооружение, спроектированное Ленинградским институтом «Гипроникель» и построенное в середине XX века, введено в эксплуатацию в 1966 году, с проектной емкостью накопителя 180 млн м³. На момент остановки работ на Тырныаузском ГОК в 1997 году накопленный объем отходов горнодобывающего производства составил 118 млн м³. Эта масса удерживается каскадом насыпных грунтовых дамб, сформированных в устье р. Гижгит (левого притока р. Баксан). Перепад высот между подпорной стенкой (нижний бьеф) и верхней точкой насыпи (верхний бьеф) составляет 168 м, а абсолютная отметка гребня плотины достигает 1245 м над уровнем моря, длина плотины — 1400 м. Низовой откос плотины имеет критическую крутизну (12.5°), что создает риск сдвиговых деформаций. В основании плотины наблюдается постоянное фильтрационное высачивание воды. Для регулирования возможного перелива из водоема-отстойника хвостохранилища (так называемого «озера Гижгит») емкостью ~1– 1.2 млн м³ была построена отсечная дамба.

Сток самой р. Гижгит в р. Баксан осуществляется в обход накопителя по бетонному тоннелю длиной 3600 м и сечением 3 x 3 м. Перепад высот от входного портала тоннеля до выхода в р. Баксан — более 210 м, расчетная пропускная способность — 65 м3/с.

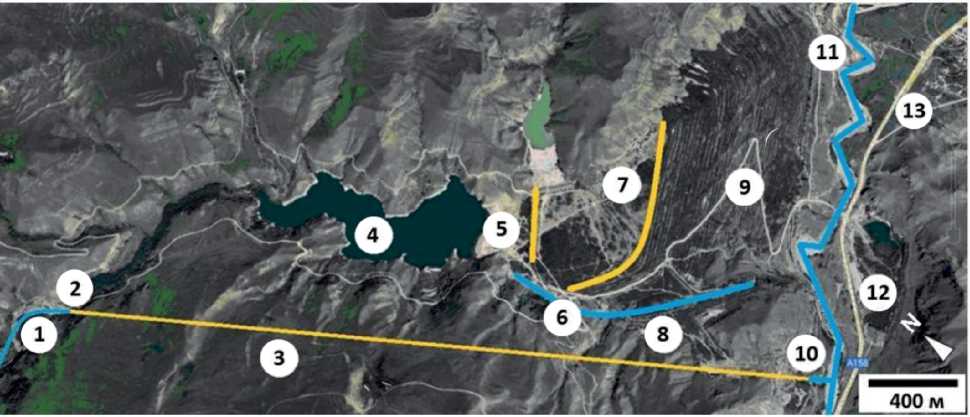

На рисунке 1 представлена схема расположения объектов хвостохранилища и прилегающей территории.

Необходимо отметить, что рассматриваемое сооружение относится к первому классу капитальности, что подчеркивает его исключительную значимость и высочайший уровень ответственности. Разрушение или авария данного объекта способны повлечь за собой катастрофические последствия для близлежащих населенных пунктов и промышленных предприятий, а также привести к масштабному химическому загрязнению источников питьевого водоснабжения, водоемов и водотоков. Потенциальная опасность объекта многократно усугубляется его непосредственной близостью к жилой зоне. Менее чем в одном километре ниже, на противоположном (правом) борту Баксанского ущелья расположено сельское поселение Былым, население которого составляет более 2000 человек. Таким образом, в случае нарушения целостности сооружения угрозе подвергается жизнь и здоровье тысяч людей, а также уникальная экосистема всего региона.

Поскольку в районе исследований отмечены оползневые и селевые проявления, следует упомянуть о геологическом строении района исследований и гидрогеологической ситуации. Согласно данным Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000 (Геологическая…, 2004), борта и днище долины бассейна р. Гижгит, в пойме которой было запроектировано хвостохранилище, сложены осадочными (сцементированными и несцементированными) и метаморфическими породами. Выходы магматических пород единичны. По всей долине, за исключением нивального пояса, наблюдаются выходы грунтовых вод, дешифрируемые на снимках, в том числе по смене растительности. В силу особенностей геологического строения эти участки переувлажнены и часто подвержены оползневым процессам, а также массовому смещению рыхлого обломочного материала по склонам.

Методы исследования

Объектами пристального внимания специалистов на протяжении последних двух десятилетий являются элементы ГТС комплекса, нуждающиеся в адаптации к изменившимся природным условиям. Регулярные наблюдения ведутся с начала 2000-х до настоящего времени, при этом с 2021 года обследования проводятся с применением беспилотных летательных аппаратов и специализированного программного обеспечения (ПО) для обработки получаемых с них данных.

Рис. 1. Cхема хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного комбината на основе космоснимка сервиса GoogleEarth: 1 — селевые отложения 2002, 2014 гг. в русле р. Гижгит на подходе к входному порталу водоотводного тоннеля № 2; 2 — входной портал водоотводного тоннеля № 2; 3 — водоотводный тоннель № 2; 4 — основной водоем-отстойник, емкость — 1 — 1.2 млн м3; 5 — отсечная плотина при выходе на пляж хвостохранилища; 6 — оползневой участок по правому борту водоотводного канала; 7 — гребень основной плотины; 8 — аварийный открытый водоотводный канал; 9 — расположение очагов высачивания фильтрационных вод в теле основной плотины; 10 — выходной портал водоотводного тоннеля № 2; 11 — русло р. Баксан; 12 — федеральная автодорога; 13 — с. п. Былым

Fig. 1. Scheme of the tailings dam of the Tyrnyauz Mining and Processing plant based on a Google Earth satellite image: 1 — mudflow deposits of 2002, 2014 in the Gizhgit riverbed on the approach to the entrance portal of the drainage tunnel 2; 2 — entrance portal of the drainage tunnel No 2; 3 — drainage tunnel No 2; 4 — main reservoir-settling tank, capacity — 1–1.2 million m3; 5 — cut-off dam at the exit to the beach of the tailings dam; 6 — landslide section on the starboard side of the drainage channel; 7 — crest of the main dam; 8 — emergency open drainage channel; 9 — location of filtration water seepage foci in the body of the maindam; 10 — exit portal of the drainage tunnel No 2; 11 — Baksan riverbed; 12 — federal highway; 13 — village of Bylym

Наземные рекогносцировочные обследования проводились в рамках текущего этапа геоэкологического мониторинга хвостохранилища 19.06.2025 г. специалистами совместной группы ФГБУ «ВГИ» и ГУ МЧС России по КБР с применением БПЛА «Геоскан» и DJI Mavic Air 2. Параметры полетов задавались с учетом особенностей аэрофотосъёмки в горной местности: в ясную погоду; на высоте, соответствующей рельефу (в нашем случае 150 — 280 м от точки взлета); с ориентацией маршрутов перпендикулярно к направлению склона для достижения максимальной эффективности функции расчёта маршрута с учётом цифровых моделей рельефа/местности (ЦМР/ЦММ); с ориентацией маршрута посадки против направления ветра и пр. Режимы съемки подбирались в зависимости от используемого аппарата, а также условий рельефа и площади исследуемой территории. Применялось продольное и поперечное перекрытие 75 х 75 %; во избежание расфокусировки камеры на высотах ниже 200 м непосредственно перед вылетом настраивался автофокус.

Цифровая обработка материалов аэрофотосъёмки выполнялась с использованием программного обеспечения группы компаний «Геоскан»: Agisoft Photoscan для фотограмметрической обработки снимков и Agisoft Metashape Professional для создания геопривя-занных ортофотопланов, ЦМР/ЦММ и текстурированных 3D-моделей.

Обработка данных БПЛА включала в себя несколько этапов. На первом этапе осуществлялось выравнивание снимков и генерация опорных точек с использованием профильного программного обеспечения. В 30

процессе калибровки и исключения дефектных кадров было отбраковано 28 из более чем 500 фотографий. В результате для двух разновременных проектов (2021 и 2024 гг.) было сгенерировано 461 тыс. опорных точек.

На основе этих данных было построено плотное облако объемом 167.7 млн точек, формирующее дис кретную пространственную модель территории. Последующая генерация цифровой модели местности (ЦММ) выявила наличие шумовых артефактов в виде интерференционных волн на границах съемочного полигона, что обусловлено геометрическими искажениями краевых участков снимков. Для минимизации данных эффектов рекомендуется планировать съемку с буферной зоной, превышающей границы изучаемого объекта.

Завершающим этапом являлось создание ортофотоплана, обеспечивающего детальный анализ визуальных характеристик поверхности. Проведенный сравнительный анализ разновременных 3D-моделей позволил количественно оценить пространственновременную трансформацию рельефа изучаемого участка хвостохранилища.

Результаты и обсуждение

Ключевым фактором развития событий по негативному сценарию (разрушение основной дамбы хво-стохранилища с последующим выходом селевого потока катастрофических масштабов в р. Баксан) в случае значительных селепроявлений по р. Гижгит является перекрытие грязекаменным потоком входного

30 M

Рис. 2. Входной портал водоотводного тоннеля № 2: 1 — приемный оголовок тоннеля; 2 — залесеные отложения в пойменном участке р. Гижгит перед тоннелем; 3 — современное русло р. Гижгит (стрелкой показано направление течения). Фото с квадрокоптера ГУ МЧС России по КБР. 19.06.2025

Fig. 2. Entrance portal of drainage tunnel No. 2: 1 — receiving end of the tunnel; 2 — forested sediments in the flood plain area of the Gizhgit river in front of the tunnel; 3 — modern bed of the Gizhgit river (the arrow shows the direction of the current). Photo from the quadcopter of the Ministry of Emergency Situations of Russia in the KBR. 06/19/2025

отверстия водоотводного тоннеля № 2 и переполнение в дальнейшем водоема-отстойника хвостохрани-лища. В этом случае во избежание выхода селя на поверхность пляжа отходов с размывом и переувлажнением складированной массы необходимо контролируемое отведение потока отсечной дамбой в приемный створ аварийного водоотводного канала. Русло канала, в свою очередь, на всем протяжении должно сохранять пропускную способность, достаточную для обеспечения безопасного прохода по нему значительных паводков в селевом режиме. В противном случае воз- можен выплеск потока влево, на правую оконечность основной плотины с последующим её размывом и разрушением.

Со времени остановки работы горно-обогатительного комбината в 1997 году тоннель № 2 не подвергался сколь-нибудь серьезной ревизии профильных организаций, поэтому данных о внутреннем его состоянии нет. С учетом отсутствия в последние два десятилетия сороудерживающей сетки на приемном отверстии тоннеля возникают вопросы по части сохранения им изначально запроектированной пропускной способ-

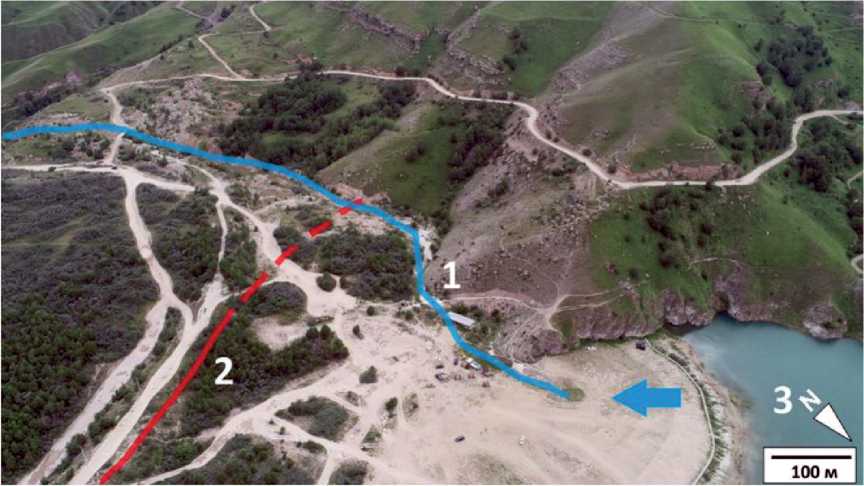

Рис. 3. Оползневой участок в русле открытого аварийного водосброса. Синей линией обозначен водоотводный канал, пунктиром — фрагмент русла, заваленный оползнем. Фото с квадрокоптера ГУ МЧС России по КБР. 19.06.2025

Fig. 3. A landslide section in the channel of an open emergency spillway. The blue line indicates the drainage channel, the dotted line — a fragment of the riverbed blocked by a landslide. Photo from the quadcopter of the Ministry of Emergency Situations of Russia in the KBR. 06/19/2025

ности. Из негативных изменений на момент проведения последнего обследования 19.06.2025 г. следует отметить скопление обломочного материала вдоль правой стенки входного оголовка приемного отверстия, а также значительное увеличение объема растительности в течение периода 2021–2025 гг. на селевых отложениях 2002, 2014 гг. в русле перед входным порталом тоннеля (рис. 2).

Во избежание выхода потока на пляж хвостохра-нилища в случае перекрытия селевыми отложениями входного отверстия водоотводного тоннеля и переполнения водоема отстойника в 2007 году справа от основной плотины по инициативе Северо-Кавказского института по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства было начато сооружение открытого аварийного водоотводного канала, которое не было завершено. При этом вследствие подрезки коренного склона активизировался оползень, заваливший русло канала в верхней его части на участке протяжённостью 75 м. Согласно результатам сопоставительного анализа по данным съемки БПЛА за 2021– 2025 гг., ортофотопланов и ЦММ указанного участка (рис. 3), подвижек оползневого тела не выявлено.

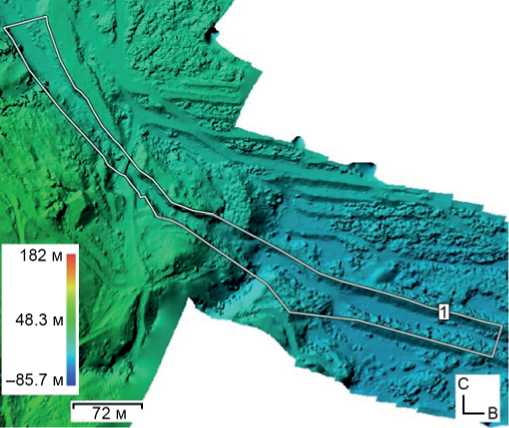

Также не оправдались опасения о накоплении в русле канала потенциального селевого материала в ви де осыпающихся грунтово-осколочных масс. Постепенное заполнение русла канала осыпающимися обломками, помимо снижения его пропускной способности ведет к накоплению селеобразующего материала. Сопоставление цифровых моделей местности в границах аварийного водосброса (полигона) позволяет сравнить изменения объемов накоплений в русле канала и численно оценить динамику его засорения (рис. 4).

Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, в русле водоотводного канала за период 2021–2024 гг. не произошло сколь-нибудь существенных изменений объема. Разница значений внутреннего объема русла канала едва превы-

Рис. 4. Границы построенного полигона на цифровой модели рельефа, по которым определены изменения объемов накоплений в канале

Fig. 4. Boundaries of the constructed polygon on the digital elevation model, according to which changes in the volumes of accumulations in the channel are determined

Таблица 1. Внутренние объемы русла открытого аварийного канала в границах обозначенного полигона

Table 1. Internal volumes of the open emergency channel bed within the boundaries of the designated landfill

Внутренний объем русла аварийного канала Internal volume of the emergency channel bed

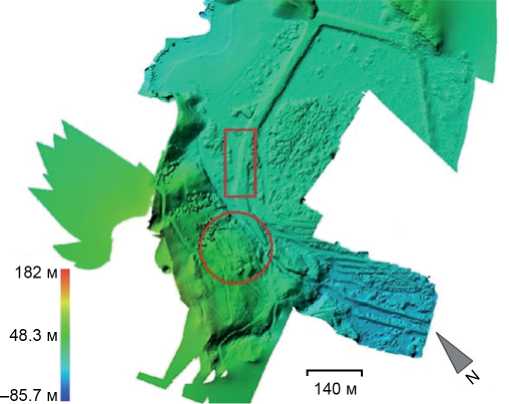

Анализ ЦММ зоны сопряжения отсечной дамбы и русла открытого аварийного водосброса показывает минимальный (около 1 м) перепад по высоте от выхода на дорогу, проходящую с дамбы по пляжу хвосто-хранилища к подножию плотины. Таким образом, риск выплеска потока помимо входного створа канала в сторону каскада дамб основной плотины остается высоким (рис. 5).

На рисунке 6 представлена ЦММ с обозначением потенциально опасных участков, описанных выше, в зоне перехода от водоема-отстойника к основной плотине хвостохранилища.

Выводы

Результаты анализа данных геоэкологического мониторинга ландшафта Тырныаузского хвостохрани-лища, в частности с применением БПЛА-технологий, показывают необходимость регулярного контроля текущего состояния ГТС комплекса.

Так, в ходе обследования зафиксировано существенное увеличение количества выросших деревьев и кустарников на селевых отложениях в русловой и пойменной частях долины р. Гижгит на территории, прилегающей к входному порталу водоотводного тоннеля № 2, а также накопления обломочных масс непосредственно перед створом тоннеля. В качестве мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования водоотвода очевидна необходимость вы рубки указанной растительности и расчистки отложений с целью предотвращения блокировки входного отверстия тоннеля в случае схода селевого или наносоводного потока, поскольку именно от пропускной способности тоннеля будет зависеть развитие событий в пруду-отстойнике хвостохранилища.

Сопоставительный анализ материалов разновременной (2021–2025 гг.) аэрофотосъемки показывает отсутствие подвижек оползневого тела в русле открытого аварийного водоотводного канала, что позволяет охарактеризовать состояние оползня как стабильное в настоящий момент. Также в самом русле аварийного водопропуска не выявлено сколь-нибудь существенного изменения объема, т. е. накопления в нем грунтово-осколочных масс в указанный период не про-

Рис. 5. Участок сопряжения отсечной дамбы и открытого аварийного водоотводного канала: 1 — русло аварийного водосброса; 2 — отсечная дамба (пунктиром обозначен участок, нуждающийся в доработке); 3 — водоем-отстойник хвосто-хранилища (стрелкой показано направление движения потока в случае переполнения водосборника). Фото с квадрокоптера ГУ МЧС России по КБР 19.06.2025

Fig. 5. The interface section of the cut-off dam and the open emergency drainage channel. 1 — channel of the emergency spillway; 2 — cut–off dam (the dotted line indicates the area in need of improvement); 3 — pond-settling tank of the tailings dam (the arrow shows the direction of flow in case of overflow of the catchment area). Photo from the quadcopter of the Ministry of Emergency Situations of Russia in the KBR. 06/19/2025

исходит. Однако в качестве мероприятий, необходимых для снижения рисков и минимизации негативных последствий опасных природных явлений, реко-

Рис. 6. Цифровая модель местности участка примыкания водоема-отстойника к пляжу хвостохранилища с обозначением наиболее уязвимых элементов ГТС. Прямоугольником обозначена область недостаточно надежного сопряжения отсечной дамбы с входным оголовком открытого аварийного канала, окружностью — оползневой массив, сползающий в русло водопропуска

Fig. 6. Digital terrain model of the area adjacent to the settling pond and the tailings storage facility beach with the designation of the most vulnerable elements. The rectangle indicates the area of insufficiently reliable coupling of the cut-off dam with the entrance head of the open emergency channel, the circle — a landslide mass if blocking the culvert channel мендуется основательная реконструкция открытого аварийного водосброса, включающая расчистку русла канала от оползневых отложений, укрепление оползневого склона, а также дна и стенок канала бетонными конструкциями. В целях организации контролируемого перенаправления потока в обязательном порядке следует доработать правую оконечность отсечной дамбы при выходе на пляж хвостохранилища и обеспечить её надёжное сопряжение с входным оголовком аварийного водосброса.

В заключение хотелось бы отметить высокую эффективность применения БПЛА-технологий для мониторинга геоэкологических процессов в горах. Данные высокоточной съемки позволяют в оперативном режиме, с минимальными временными и ресурсными затратами получать максимально достоверные сведения для оценки динамики пространственно-временных изменений ландшафта наблюдаемых территорий.

Исследования проводились в рамках выполнения научно-исследовательской темы 6.3.2 Росгидромета «Разработка и совершенствование методов мониторинга селей и горных ледников в предгорной и высокогорной зонах»