Результаты цианоакрилатной клеевой облитерации варикозных вен

Автор: Ширинбек О., Блинов Д.В., Мнацаканян Г.В., Одинокова С.Н.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

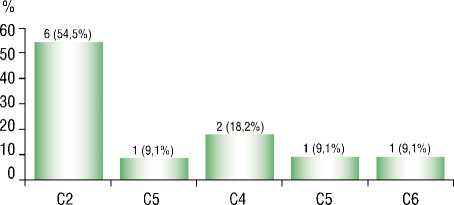

Цель: оценить непосредственные и среднесрочные результаты применения цианоакрилатной клеевой облитерации (ЦКО) в лечении пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей (ВБНК) в условиях одного медицинского центра. Материал и методы: исследование выполнено на базе Флебологического центра «Веносан», г. Железнодорожный (Московская область). Критерием включения пациентов в данное исследование являлось наличие ВБНК (классы ХЗВ С2-С6), с несостоятельностью соустий, с наличием аксиального рефлюкса длительностью более 0,5 с в бассейне целевой вены, диаметром ствола подкожной вены ≥5 мм и наличием варикозно измененных притоков). Всем пациентам выполнена ЦКО по методике VenaSeal. Во всех случаях выполнена изолированная ЦКО без вмешательства на притоках и без использования компрессионного трикотажа. Интраоперационная боль оценивалась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Контрольная УЗАС вен нижних конечностей выполнена на 3-и сутки, 1, 3, 6 и 12, 24 и 36 месяцев после вмешательства. Эффективность лечения оценивалась по наличию анатомического успеха в виде окклюзии целевой вены, безопасность процедуры характеризовалась отсутствием осложнений. Оценка частоты окклюзии проведена по методу Каплан-Мейера. Качество жизни пациентов оценена по шкале AVVQ. Результаты: в период с 2021 по 2024 гг. ЦКО выполнена 11 пациентам (20 нижних конечностей и 23 венозных бассейна), женщин было 9 (82%), мужчин – 2 (18%). Средний возраст пациентов составил 59.2±15.4 лет. Распределение пациентов по классам хронических заболеваний вен: С2 – 6 (54%); С3 – 1 (9%), С4 – 4 (36%) и С6 – 1 (9%). Средний диаметр БПВ составил 10,1±3,6 мм, МПВ – 9,8±3,5 и ПДПВ – 8,5±0,7 мм. Облитерация вен на 30-е сутки достигнута у всех 100% пациентов. Реканализация целевых вен за период наблюдения отмечена у 1 пациента (4% от всех пролеченных вен). У 1 (9%) больных вмешательство проведено на одном бассейне, у 7 (63%) – одномоментно на 2-х бассейнах, у 2 (18%) – одномоментно на 3-х бассейнах. Среднее время вмешательства составило 55,9± 9,7 мин. Интраоперационная боль по ВАШ у 93% пациентов составила менее 3 баллов. Миграция клея с пролабированием в глубокую вену выявлена у 1 пациента (4%), образование гранулемы мягких тканей отмечена у 1 больного (4% от всех пролеченных вен). Флебитическая реакция кожи зарегистрирована в сроки от 7 до 21 дня после вмешательства у 2 (18%) пациентов. Случаев парестезии, тромбозов глубоких, поверхностных вен и ТЭЛА у наших пациентов не наблюдалось. Выводы. Клеевая облитерация показала высокую эффективность и безопасность в лечении больных ВБНК, с частотой окклюзии целевых вен 90% в сроки наблюдения до 3 лет.

Варикозная болезнь нижних конечностей, клеевая облитерация, варикозные вены, среднесрочные результаты

Короткий адрес: https://sciup.org/140310613

IDR: 140310613 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_3_37

Текст научной статьи Результаты цианоакрилатной клеевой облитерации варикозных вен

Современные термические методы лечения больных ВБНК — эндовенозные лазерная и радиочастотная облитерация — являются патогенетическими эффективными способами устранения вертикального рефлюкса, завоевавшие статус «золотого стандарта» лечения согласно актуальным клиническим рекомендациям отечественных и зарубежных профессиональных сообществ [1–3]. Однако применение термического воздействия на венозную стенку безальтернативно требует проведения паравазальной тумесцентной анестезии для создания гистопротективного барьера окружающих тканей от теплового повреждения. Несмотря на совершенство современных возможностей ультразвуковой визуализации и навигации во время миниинвазивных процедур, достаточно большой коллективный опыт в проведении данного рода манипуляций, сегодня флеболог не может быть застрахован от таких осложнений как повреждение периферических нервных стволов, ожоги мягких тканей и термоиндуцированный тромбоз и т.д. [4–6].

Кроме того, в современном обществе существует ряд потребительских тенденций, касающихся культуры питания, снижения физической активности и гиподинамии, что в совокупности приводит к увеличению массы тела. С учетом возрастных физиологических изменений в организме человека в целом и у женщин в частности (исходя из того, что подавляющее большинство оперирующихся пациентов по поводу ВБНК — это женщины), жировые отложения имеют свойство консолидироваться в том числе в области бедер. В виду массивного объёма подкожной жировой клетчатки в области нижних конечностей проведение адекватной тумесцентной анестезии может представлять собой определенного рода вызов для оператора.

Не стоит также упускать из внимания «неприкасаемых» («no-touch») пациентов, у которых ввиду индивидуальных особенностей, помимо отсутствия общей анестезии, существует большой запрос на минимальный контакт с колюще-режущим медицинским инструментарием. Возможно, здесь мы имеем дело с, так называемой, иглофобией, а возможно и с алгофо-бией. Стремление к комфорту «здесь и сейчас» зачастую приводит к готовности пациентов пренебречь рядом издержек в обмен на желаемый клинический и эстетический результат.

Нетермические нетумесцентные эндовенозные технологии в виде механохимической облитерации и цианоакрилатной клеевой облитерации (ЦКО) были внедрены в практику лечения больных ВБНК с целью сведения к нулю риск термического воздействия и исключения эффектов тумесцентной анестезии [7; 8]. Исходя из специфики нетермальных методик, требующих чаще всего только одной пункции для обеспечения доступа и доставки устройства в просвет целевой вены. Следовательно, нетермические нетумесцентные технологии внедрились во флебологический арсенал в качестве пособий, способствующих еще более снизить содержание интра- и послеоперационного опыта пациента негативными переживаниями и эмоциями. Все вышеизложенное создало современную парадигму так называемого безоперационного лечения больных ВБНК, этому и отдается предпочтение в рамках концепции «офисной флебологии».

При клеевой облитерации системой VenaSeal в качестве адгезива используется n-бутил-2-цианоакрилат , обладающий способностью к относительно быстрой полимеризации в условиях контакта с кровью и имеющий высокой профиль вязкости. В полимеризованной форме данное соединение обладает достаточной прочностью, способной обеспечить надежную коаптацию стенок вены и исключить фрагментацию и эмболизацию клеевого субстрата [9].

Целью данной работы явилась оценка непосредственных и среднесрочных результатов применения ЦКО в лечении пациентов с ВБНК в условиях одного медицинского центра и в руках одного хирурга.

Материал и методы исследования

Исследование проводилось на базе клиники «Вено-сан» (г. Железнодорожный, Московская область). Сведения для формирования базы данных о пациентах, вошедших в настоящее исследования, получены из медицинской информационной системы, используемой в условиях клиники в период с июля 2021 по июль 2024 гг. Исследование представляет собой одноцентровой ретроспективный характер и включает в себя пациентов с ВБНК с классами С2-С6 по CEAP.

Критериями включения в исследование были: несостоятельность терминальных клапанов соустий, со значимым аксиальным рефлюксом (>0,5 сек) и стволовой клапанной несостоятельности магистральных подкожных вен, диаметр целевых вен более 5 мм, а также наличие варикозно трансформированных притоков.

При наличии известной аллергии на цианоакрилаты, острых воспалительных заболеваний подкожной жировой клетчатки нижних конечностей, тромбоза в поверхностных или глубоких вен, наличия системного гранулематозного заболевания, в таком случае пациент исходно не рассматривался в качестве субъекта для клеевой облитерации.

Все пациенты проходили обследование согласно стандартному предоперационному протоколу: выяснялись жалобы и анамнез, данные клинического обследования и результаты инструментального исследования (УЗДС вен нижних конечностей).

Клеевая облитерация выполнялась по методике VenaSeal, согласно ее стандартному протоколу.

В процессе исследования на предоперационном этапе оценивались демографические и клинические характеристики. В рамках предоперационном инструментальной детализации прицельно анализировался бассейн целевой вены, фиксировался диаметр ее приустьевого расширения и локусы других патологических расширений. Данные в дальнейшем подвергались методам описательной статистики. Фиксировалось время оперативного вмешательства. Всем пациентам было предложено оценить уровень интраоперационного дискомфорта по ВАШ (от 1 до 10 баллов). В послеоперационном периоде проводился контроль на 3, 7, 30 сутки, через 3 и 6 месяца, а также через 1 и 3 года (у тех пациентов у которых послеоперационный период укладывался во временные рамки данного исследования).

На анатомический успех выполненной ЦКО указывала сохранная облитерация ствола целевой вены на каждой из временных точек послеоперационного контроля (ультразвуковые данные). Клинический успех оценивался по результатам Абердинского опросника (Aberdeen Varicose Vein Questionnaire, AVVQ). Это специализированная анкета, состоящая из 13 вопросов, которые отражают степень субъективной тяжести различных симптомов ВБНК. Анкета представляет собой количественную шкалу, по которой максимальный балл – 100, минимальный – 0. Чем выше балл, тем хуже показатель качества жизни.

Пациентам предлагалось ответить на вопросы анкеты через на этапе предоперационной подготовки, через неделю, через месяц, через 3 месяца и через год после вмешательства. В послеоперационном периоде оценивалась частота всех нежелательных явлений и осложнений, отмеченных у рассматриваемых пациентов, сроки их возникновения и необходимые мероприятия по их устранению.

Результаты

В исследование вошел анализ медицинской документации 11 пациентов с ВБНК, из которых женщин было 9 (81,8%), мужчин – 2 (18,2%). Средний возраст пациентов составил 59,2±15,4 лет. У 11 пациентов была выполнена клеевая облитерация на 20 нижних конечностей и 23 венозных бассейнах. Распределение пациентов по классам CEAP представлено на рисунке 1.

Частные количественные параметры представлены таблице 1.

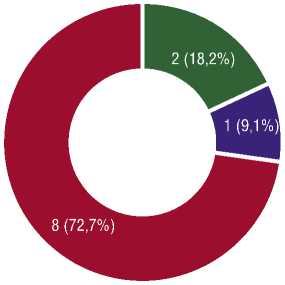

Пациентам при наличии соответствующих показаний процедура цианоакрилатной клеевой облитерации выполнялась на нескольких подкожных венозных магистралях (Рис. 2) и у 5 (45,5%) пациентов была дополнена склеротерапией на варикозно измененных притоках.

Среднее время процедуры ЦКО составило 55,9±9,7 мин. Оценка интраоперационной боли по ВАШ у пациентов составила 3,3±1,4 баллов. У 9 (81,8%) пациентов этот показатель был менее 3 баллов.

Анатомический успех в виде тотальной окклюзии целевой вены был достигнут у 100% больных на 3, 7 и 30-е сутки после проведенной ЦКО. У 1 пациентки, у которой была выполнена клеевая облитерация БПВ и МПВ справа и МПВ слева была отмечена реканализация БПВ справа и МПВ слева при контрольном осмотре через 3 месяца. В дальнейшем ей была проведена эндовенозная лазерная облитерация реканализованных стволов. График «выживаемости», под которой в нашем случае мы понимаем частоту целевой окклюзии представляет собой прямую (Рис. 3).

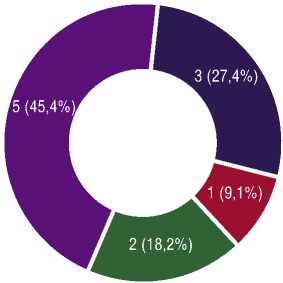

Среди послеоперационных осложнений (Рис. 4), мы столкнулись с гранулемой мягких тканей в точке доступа к БПВ в 1 (9,1%) случае. У 3 (27,3%) пациентов было отмечено развитие флебитической реакции кожи в сроки от 7 до 28 суток послеоперационного периода. Во всех случаях данная реакция была купирована антигистаминными препаратами, а также при необходимости – назначением противовоспалительной терапии. У 2 (18,2%) пациентов была отмечена миграция и пролабирование клея в просвет глубокой вены: в одном случае возник EGIT I, то что мы называем «клеевой кроссэктомией», и в одном случае – EGIT III. В последнем случае была проведена антикоагулянтная терапия прямымиоральными антикоагулянтами в профилактической дозировке, регресс до EGIT I был отмечен в течение 35 суток на фоне проводимого лечения.

Рис. 1. Распределение пациентов по классам CEAP.

Табл. 1. Количество цианоакрилатных клеевых облитераций на соответствующих венозных бассейнах и средние диаметры целевых вен

|

Бассейн |

Количество |

Средний диаметр |

|

БПВ |

15 |

10,1±3,6 мм |

|

МПВ |

6 |

9,8±3,5 мм |

|

ПДПВ |

2 |

8,5±0,7 мм |

^^м 1 бассейн

^^™ 2 бассейн

^^™ 3 бассейн

Рис. 2. Количество пациентов и бассейнов клеевых облитераций.

Частота окклюзии

0,920

0,918_

0,916_

0,914_

0,912_

0,910_

0,908_

0,906_

0,904_

0,902_

0,900.

0,898__,_______________,_______________,_______________,_______________,_______________,_______________,

О 200 400 600 800 1000 1200 1400

Время наблюдения, дни

Рис. 3. Таблица Каплана-Майера, демонстрирующая частоту окклюзии целевых вен за время наблюдения (с учетом реканализации только у 1-го пациента, график представляет собой прямую).

^™ Без осложнений

— PLAR

^™ Гранулема

— EGIT

25 _

20 _

15_

10_

Исходный Через Через Через 3 Через уровень неделю месяц месяца год

Рис. 6. График, отражающий изменение в динамике уровня качества жизни по Абердинскому опроснику (AVVQ). Объяснение в тексте.

Рис. 4. Послеоперационные осложнения (PLAR — флебитоподобная реакция кожи, EGIT — клей-индуцированный тромбоз).

Из 11 пациентов, у 5 (45,4%) потребовалось проведение дополнительного вмешательства на варикозно-измененных притоках в виде склеротерапии. Эта процедура выполнялась в течение 6 месяцев после проведенной стволовой облитерации.

Оценка динамики изменения качества жизни по опроснику AVVQ проводилась на исходном уровне, то есть до выполнения процедуры клеевой облитерации, спустя 1 неделю, месяц, 3 мясяца и через 1 год после проведенного лечения (Рис. 5).

По результатам динамического анкетирования статистически значимое улучшение качества жизни было отмечено по первым трем послеоперационным контрольным опросам: при сравнении исходного уровня качества жизни с состоянием через неделю после клеевой облитерацией, через неделю и через месяц, через месяц и через 3 месяца (р<0,05). При оценке качества жизни пациентов при сравнении результатов анкетирования через 3 месяца и через год после процедуры (р>0,05) значимых различий не выявлено.

Обсуждение

Основной целью данного исследования было определение анатомического успеха после процедуры клеевой облитерации — он составил 100%, таким образом, после проведенного вмешательства непосредственная целевая окклюзия произошла у всех наблюдаемых пациентов.

Показатель целевой окклюзии в течение периода от 3-х месяцев до 4 лет – медиана наблюдения в днях 741 (94;1267) – составил 90,9%. Данные результаты сопоставимы с результатами Европейского многоцентрового когортного исследования – 92,9% в течение 12 месяцев наблюдения [12], и первым исследованием проведенным Almeida и соавт. на людях – 92% также по результатам годичного контроля [13].

В нашем исследовании наблюдалось значительное улучшение качества жизни после клеевой облитерации стволовых вен. Исходные показатели по шкале AVVQ с 24,3±2,8 баллов за последующие 3 месяца улучшились, что выразилось в снижении балла до 5,1±1,7 (p<0,05). А на протяжении последующих 9 месяцев наблюдения значимого улучшения не наблюдалось (5,1±1,7 против 4,4±1,1), p>0,05. Так или иначе есть основание полагать, что клинический эффект после выполненного вмешательства был достаточно устойчивым.

5 (45,4%) пациентам в течение последующих 6 месяцев после клеевой облитерации была выполнена склеротерапия на притоковых венах. Мета-анализ, проведенный Aherne и соавт., показал, что симультанное вмешательство при ВБНК обеспечивает значительно более низкие показатели повторного вмешательства по сравнению с этапной тактикой [14]. В случае нашего наблюдения отсрочено выполненная склеротерапия (варикозных притоков, ретикулярных вен и телангиэктазов) выполнялась исключительно по косметическим запросам пациенток. У оставшейся части пациентов – 5 (45,4%), которым не было выполнено вмешательство на притоках – за все время наблюдения не было отмечено осложнений, рецидива, прогрессирования заболевания, потребовавших того или иного повторного вмешательства. У 1 (9,1%) пациента, у которого была выявлена реканализация 2-х из 3-х облитерированных венозных стволов.

В первые 3–4 недели после выполненной клеевой облитерации мы столкнулись с явлением транзиторной флебитободобной реакции кожи у 3 (27,3%) пациентов. Данная реакция обычно проявляется в виде кожной эритемы, локального отека, болезненности — все это в проекции облитерированной вены. Это явление представляет собой реакцию гиперчувствительности замедленного типа, что подразумевает под собой аллергический генез на компоненты цианоакрилатного адгезива [15], которые, возможно, в ничтожных количествах попадают в подкожную жировую клетчатку во время процедуры и пропотевают через венозную стенку в последствии в процессе сложных гистиоцитарно-макрофагеальных миграций [16]. Так или иначе данное нежелательное явление представляет собой, возможно, наиболее интересный и недостаточно изученный феномен после клеевой об-

литерации. По нашим наблюдениям, флебитоподобная реакция кожи проявлялась у некоторых пациентов спустя более года после вмешательства, без каких-либо видимых причин, провоцирующих ее развитие. В настоящее время определенно неизвестны какие-либо прогностические факторы, определяющие развитие флебитоподобной реакции кожи после клеевой облитерации. С другой стороны нет определенных точных критериев дифференциальной диагностики между флебитоподобной реакцией кожи и истинным послеоперационным флебитом [15; 17]. Вероятнее всего, одной из причин флебитободобной реакции является то, что в отличие от термооблитерации, где под воздействием высоких температур повреждаются все слои стенки вены, при клеевой облитерации адгезивная коаптация внутрипросветного слоя клеток вены никак не затрагивает адвентицию, которая остается интактной [16].

Выводы

Клеевая облитерация в сроки наблюдения до 3 лет имеет высокую эффективность и безопасность в лечении больных ВБНК, с частотой окклюзии целевых вен до 91%. Настоящее исследование демонстрирует, что клеевая облитерация отличается малой трудоемкостью и не требует привлечения значительных ресурсов в освоении данной методики лечения.