Результаты диагностики и лечения больных с метастазами плоскоклеточного рака в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага

Автор: Рудык А.Н., Зинченко С.В., Хасанов Р.Ш., Хамидуллин Р.Г., Чернышев В.А.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 1 (37), 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ результатов диагностики и лечения 66 пациентов с метастазами плоскоклеточного рака в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага. Отмечено расхождение между первичным цитологическим и последующим гистологическим заключением у 34 % пациентов. Первичный очаг выявлен в 39,4 % случаев, в среднем, спустя 7 мес от момента обращения. Наилучшие отдаленные результаты получены при комплексном лечении, включающем химиолуче- вую терапию и операцию, а также при комбинации лучевой и полихимиотерапии. Одно- и трехлетняя выживаемость при комплексном лечении равняется 91,7 % и 64,8 %; при сочетании лучевой и полихимиотерапии - 87,5 % и 72,9 %, средняя продолжительность жизни 44,6 мес и 29,9 мес соответственно.

Метастазы без выявленного первичного очага в лимфатические узлы шеи, диагностика, комбинированное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14055597

IDR: 14055597 | УДК: 616-006.61:616.428-033.2]-07-08

Текст научной статьи Результаты диагностики и лечения больных с метастазами плоскоклеточного рака в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага

Диагноз метастаза опухоли без первичного выявленного очага устанавливается у 0,5–15 % больных со злокачественными опухолями [1, 2, 14]. В среднем данный показатель составляет 5 % среди всех впервые выявленных злокачественных опухолей [9, 13]. Вероятно, столь большая разница в показателях объясняется различными подходами к определению этой нозологической формы [8, 10, 17, 21]. В последующем частота выявления первичного очага при жизни больного колеблется от 9,7 до 20 %, обычно это – маленькая, бессимптомно протекающая опухоль [7]. В большинстве случаев первичная опухоль остается не обнаруженной в течение жизни пациента.

Большой по составу и благоприятной по прогнозу является группа пациентов с изолированными метастазами рака в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага. На их долю приходится до 30 % всех больных с метастазами злокачественных опухолей без выявленного первичного очага. Подавляющее большинство пациентов (65–70 %) данной категории имели метастазы плоскоклеточного рака, вероятный первичный очаг которых находится в области головы и шеи [20]. Несмотря на доступность визуального исследования органов этой анатомической зоны, широкое распространение методов лучевой диагностики и эндоскопии, проблема поиск первичной опухоли остается до конца не решенной.

На сегодняшний день обследование предполагает поиск вероятного источника метастазирования и установление морфологического типа опухоли. Дальнейшие или дополнительные диагностические мероприятия планируются на основании морфологического заключения [3]. В ситуациях, когда в силу ряда причин (таких как тяжесть состояния больного, особенности локализации метастатической опухоли) невозможно выполнение открытой биопсии, большинство онкологов рекомендует проводить пункционную биопсию с последующим цитологическим исследованием, достоверность которого, по данным различных авторов, составляет от 48 до 90 %. Однако выяснить локализацию первичного очага на основании цитологическoгo исследования возможно, по данным различных авторов, от 10 до 51 % случаев [4, 5].

Единого подхода к выбору метода лечения больных с метастазами в лимфоузлы шеи без выявленного первичного очага не существует. Большинство авторов предлагают использовать в различной последовательности комбинацию шейной лимфодиссекции (выполняется в 18–100 % случаев) с различными вариантами химиолучевой терапии. Чаще всего применяют дистанционную лучевую терапию в СОД 40–60 Гр. Представляемые отдаленные результаты также существенно разнятся в различных исследованиях, 5-летняя выживаемость варьирует в пределах от 32 до 84 %, что, в первую очередь, определяется крайней неоднородностью сравниваемых данных [6, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22].

Материал и методы

В работе проведен анализ медицинской документации (амбулаторных карт и историй болезни) 66 пациентов с метастазами плоскоклеточного рака в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага, получавших лечение в РКОД МЗ РТ с 1996 по 2008 г. Среди включенных в исследование мужчин – 59 (89,4 %), женщин – 7 (10,6 %). Средний возраст пациентов составил 59,2 ± 9,4 года: минимальный – 39 лет, максимальный –78 лет. Состояние пациентов оценивалось по шкале EGOC: ECOG

0 – 31 (47 %), ECOG 1 – 32 (48,5 %), ECOG 2 – 2 (3,0 %), ECOG 3 – 1 (1,5 %) больной.

Первичный очаг выявлен у 26 (39,4 %) пациентов. Он локализовался в легком – в 9 (34,6 %) случаях, в ротоглотке – в 5 (19,2 %), в носоглотке – в 4 (15,3 %), в гортаноглотке – в 3 (11,5 %), в полости рта – в 3 (11,5 %), в пищеводе – в 1 (3,8 %), в околоушной слюнной железе – в 1 (3,8 %) наблюдении. В исследовании не оценивалась связь между расположением метастазов на шее и локализацией первичного очага.

Во всех случаях диагноз метастаза плоскоклеточного рака в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага подтвержден морфологически, по данным цитологического и гистологического исследований. Цитологическая верификация диагноза получена в 19 (28,8 %) случаях. Путем цитологического исследования, после которого проведен гистологический анализ на различных этапах лечения, диагноз подтвержден у 47 (71,2 %) пациентов. Отмечено расхождение между первичным цитологическим (метастаз рака – 8, низкодифференцированный рак – 4, аденокарцинома – 3, слизь – 1 случай) и последующим гистологическим заключением (метастаз плоскоклеточного рака) у 16 (34 %) из 47 пациентов.

Больным были проведены следующие виды лечения: дистанционная лучевая терапия СОД 36–40 Гр – 16 (24,2 %); лучевая терапия с последующим хирургическим вмешательством – 25 (37,9 %) пациентам, из них радикальная шейная лимфодиссекция выполнена в 13, шейная лимфодиссекция 1–5-го уровней – в 12 случаях; неоадъювантная полихимиотерапия с последующей лучевой терапией – 8 (12,1 %) больным. Комплексное лечение, включающее полихимиотерапию, лучевую терапию и хирургическое вмешательство в объеме шейной лимфодиссекции 1–5-го уровней, проведено 14 (21,2 %) пациентам. Симптоматическое лечение было рекомендовано в 3 (4,6 %) случаях. Дистанционная гамма-терапия (ДЛТ) проводилась по стандартной методике, классическим фракционированием по 2 Гр в сутки до СОД 36–40 Гр. Полихимиотерапия проводилась 2 курсами по стандартной схеме PLvF (цисплатин, лейковорин, фторурацил).

Показатели средней продолжительности жизни, одно-, трех- и пятилетней выживаемо-

А.Н. РУДЫК, С.В. ЗИНЧЕНКО, Р.Ш. ХАСАНОВ И ДР.

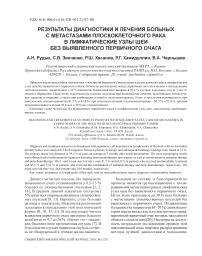

Отдаленные результаты лечения больных с метастазами в лимфоузлы шеи без выявленного первичного очага

Таблица

|

Метод лечения |

Средняя продолжительность жизни, мес |

Выживаемость, % |

||

|

1 год |

3 года |

5 лет |

||

|

Лучевая терапия (n=16) |

20,3 ± 3,6 |

60,6 |

26,9 |

- |

|

Лучевая терапия + операция (n=25) |

34,5 ± 5,0 |

72,0 |

46,6 |

13,9** |

|

Полихимиотерапия + лучевая терапия (n=8) |

29,9 ± 4,7 |

87,5 |

72,9 |

36,5** |

|

Комплексное лечение (n=14) |

44,6 ± 5,3 |

91,7 |

64,8 |

7,1* |

|

Симптоматическое лечение (n=3) |

5,0 |

- |

- |

- |

|

Всего (n=66) |

45,9 ± 4,6 |

75,1 |

47,2 |

29,8 |

Примечание: * – один пациент наблюдается более 5 лет; ** – 2 пациента наблюдаются более 5 лет сти, вычисленные методом Каплан–Мейера, у пациентов с метастазами плоскоклеточного рака в лимфатические узлы шеи без первичного очага, представлены в таблице (р<0,0001).

Результаты и обсуждение

Большинству пациентов с метастазами плоскоклеточного рака в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага возможно проведение специального лечения. У 95 % пациентов состояние по шкале ECOG соответствовало 0 и 1 баллам. Необходимым условием для успешного лечения данной патологии является адекватная морфологическая диагностика. Несмотря на ценность цитологического исследования, данные в 34 % случаев цитологического и гистологического заключений расходятся, что диктует необходимость проведения последнего у всех пациентов, подлежащих специальному лечению.

Первичный очаг выявляется у 39,4 % пациентов, в среднем, спустя 7 мес от момента обращения. Наиболее часто источниками метастазов плоскоклеточного рака в лимфатические узлы шеи являются невыявленные опухоли легких (34,6 %) и глотки (46 %). Таким образом, акцент в диагностическом поиске следует сделать на выявлении скрытых опухолей орофарингеальной зоны и легких. Целесообразность активной диагностики на сегодняшний день до конца не изучена.

При плоскоклеточном раке орофарингеальной зоны показатели средней продолжительности жизни, по данным J.L. Lefebvre et al. (2001), составляют 11–19 мес, против 48,7 ± 12,2 мес в нашем исследовании. Средняя про- должительность жизни при раке легкого сравнима с литературными данными – 11–20 мес (Трахтенберг А.Х., 2000). Пациенты с другими выявленными опухолями составляют малочисленную группу, для которой анализ показателей выживаемости и продолжительности жизни не проводился. Наилучшие показатели получены при комплексном лечении и комбинации лучевой и полихимиотерапии. После комплексного лечения одно- и трехлетняя выживаемость составляют 91,7 % и 64,8 %; после химиолучевого лечения – 87,5 % и 72,9 %, при средней продолжительности жизни 44,6 мес и 29,9 мес соответственно. При лучевой терапии в сочетании с хирургическим вмешательством средняя продолжительность жизни выше, чем при химиолучевом лечении – 34,5 мес против 29,9 мес, однако показатели одно- и трехлетней выживаемости выше в группе химио-лучевого лечения. Объяснить подобные различия затруднительно, вероятно, причиной является небольшое количество наблюдений в группе химиолучевого лечения (8 пациентов). Оценить показатели пятилетней выживаемости сложно в связи с малым количеством пациентов, переживших это срок. Поиск оптимальных режимов и схем комплексного лечения требует детальной разработки в многоцентровых, рандомизированных исследованиях.