Результаты диагностики и лечения острого пиелонефрита (ретроспективное исследование)

Автор: Полянцев А.А., Сидоров Д.Н., Деревянко И.В., Кузнецов А.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (26), 2010 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения острого пиелонефрита (ОП), последние десятилетия характеризуются увеличением числа пациентов с данной патологией и учащением случаев острого деструктивного пиелонефрита, требующего срочного оперативного лечения. Данный факт требует поиска нового метода диагностики деструктивных форм ОП на ранних стадиях заболевания.

Острый пиелонефрит, острый деструктивный пиелонефрит

Короткий адрес: https://sciup.org/142148833

IDR: 142148833 | УДК: 616.61.002.3

Текст научной статьи Результаты диагностики и лечения острого пиелонефрита (ретроспективное исследование)

Последние десятилетия характеризуются увеличением числа пациентов, страдающих осложненными формами острого пиелонифрита (ОП) (Аляев Ю. Г., 2007). ОП по своей частоте среди всех заболеваний почек составляет 14—22 %. Частота регистрации деструктивных форм при ОП, по данным разных авторов, колеблется от 5 до 36 % (Тиктинский О. Л., 1996; Шахов Е. В., 1998; Hooton T. M., 2003). В настоящее время частота осложнения ОП деструктивным процессом в почечной паренхиме достоверно неизвестна, однако, по мнению многих исследователей (Голод Е. А., 2003; Nicole L. E., 2001), она определенно превышает ранее опубликованные сведения. Это подтверждается не только данными ультразвукового исследования, но и данными, полученными интраоперационно (Малащицкий Д. А., 2006).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценка результатов диагностики и лечения ОП по материалам клиники.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено сплошное ретроспективное хронологическое сравнительное исследование за период 1997—2006 гг.

Анализировались клинические наблюдения больных, лечившихся в урологическом отделении клиники за период с 1997 по 2006 гг. с диагнозом ОП. Изучены 2873 истории болезни (форма 003-у), в том числе протоколы УЗИ, резуль- таты лабораторного обследования, радиоизотопной ренографии, экскреторной урографии, протоколы операций и паталого-анатомических вскрытий.

Изучение и сопоставление данных историй болезни проводились с использованием методов вариационной статистики. В хронологическом аспекте изучались и сравнивались следующие параметры: 1. Пол и возраст пациентов. 2. Хирургическая активность при ОП. 3. Сроки пребывания больных ОП в стационаре в до- и послеоперационном периоде, суммарная продолжительность стационарного лечения. 4. Характер деструктивного поражения паренхимы почек. 5. Объем оперативного вмешательства у больных. 6. Частота и характер послеоперационных осложнений. 7. Послеоперационная летальность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

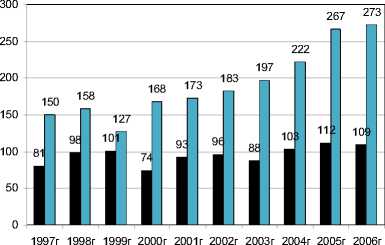

В процессе работы установлено, что за последние годы на фоне увеличения частоты случаев ОП ( р < 0,05) отмечено нарастание числа оперативных вмешательств по поводу деструктивных форм этого заболевания на поздних сроках госпитализации, отсутствие тенденции к уменьшению послеоперационной летальности при ОП (рис., табл. 1).

Как следует из рис., увеличение регистрации случаев ОП возникает за счет учащения обращений лиц женского пола с ОП за стационарной помощью.

Рис. Динамика регистрации случаев стационарного лечения ОП в зависимости от пола пациента по материалам клиники за 1997—2006 гг.

ТАБЛИЦА 1

Результаты хронологического анализа основных параметров стационарного лечения ОП по материалам клиники за 1997—2006 гг.

|

Годы |

Кол-во случаев ОП |

Средний возраст пациентов с ОП |

Хирургическая активность при ОП, (%) |

Средний койкодень до операции |

Средний койко-день после операции |

Летальность при ОП, (%) |

|

1997 |

231 |

36 |

81 (35) |

2,4 |

12,3 |

7 (2,6) |

|

1998 |

256 |

37 |

88 (34) |

2,3 |

12,3 |

6 (2,3) |

|

1999 |

228 |

35 |

101 (44) |

3,1 |

12,5 |

9 (3,9) |

|

2000 |

242 |

34 |

92 (38) |

3,2 |

12,4 |

5 (2,1) |

|

2001 |

266 |

32 |

120 (45) |

3,6 |

13,1 |

6 (2,3) |

|

2002 |

279 |

33 |

125 (45) |

3,8 |

13,6 |

3 (1,1) |

|

2003 |

285 |

27 |

167 (49) |

3,7 |

13,3 |

7 (2,5) |

|

2004 |

325 |

27 |

169 (52) |

4,2 |

14,3 |

6 (1,9) |

|

2005 |

379 |

25 |

193 (51) |

3,1 |

14,2 |

9 (2,4) |

|

2006 |

382 |

24 |

207 (54) |

4,6 |

14,8 |

9 (2,4) |

При оценке повозрастного распространения ОП на основании данных, представленных в табл. 1, обращает на себя внимание «омоложение» данной патологии; наиболее высока вероятность выявления деструктивного процесса в почечной паренхиме у женщин фертильного возраста, имевших вторичный обструктивный ОП. По-видимому, нарастание хирургической активности при ОП и удлинение до- и послеоперационного нахождения пациента в стационаре являются результатом увеличения доли больных с осложненными формами ОП. Наш опыт показывает, что больные с деструктивным ОП нуждаются в углубленном обследовании, которое возможно только в условиях специализированного урологического стационара.

Анализ патоморфологической структуры ОП за 1997—2006 гг. указывает на сохранение и нарастание удельного веса деструктивных форм в структуре ОП (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что чаще всего в наших наблюдениях встречалась апостематозная форма деструктивного пиелонефрита, реже мы сталкивались с абсцессом и карбункулом почки.

Также высок процент регистрации осложнений острого серозного пиелонефрита в виде перехода его в апостематоз, абсцесс и карбункул почки, развития острой почечной недостаточности, паранефрита, уросепсиса, что резко ухудшает прогноз заболевания (табл. 3).

ТАБЛИЦА 2

Хронологический анализ патоморфологической структуры ОП за 1997—2006 гг. по материалам клиники, ( %)

|

Общее количество случаев ОП, n = 2803 (100) |

|||||||

|

Первичный ОП, n = 1691 (60,3) |

Вторичный ОП, n = 1112 (39,7) |

||||||

|

Серозная форма ОП |

Апостематозная форма ОП |

Абсцесс почки |

Карбункул почки |

Серозная форма ОП |

Апостематозная форма ОП |

Абсцесс почки |

Карбункул почки |

|

n = 1019 (36,3) |

n = 391 (13,9) |

n = 129 (4,6) |

n =152 (5,4) |

n =432 (15,4) |

n = 303 (10,9) |

n = 114 (4,1) |

n = 263 (9,4) |

ТАБЛИЦА 3

Распределение наблюдений ОП по характеру осложнений, ( %)

|

Неосложненные формы ОП |

Осложненное течение ОП (характер осложнений) |

|||||

|

1451 (51,8) |

Апосте-матоз |

Карбункул почки |

Абсцесс почки |

Острая почечная недостаточность |

Паранефрит |

Уросепсис |

|

694 (24,8) |

415 (14,8) |

243 (8,7) |

21 (0,7) |

181 (6,4) |

52 (1,9) |

|

Хронологический анализ форм деструкции и осложнений при ОП по годам показал, что за исследуемый период они не претерпели существенных изменений.

Хронологический анализ результатов хирургического лечения острого деструктивного пиелонефрита за 1997—2006 гг. позволяет говорить об учащении случаев деструкции почечной паренхимы при вторичных пиелонефритах, что, по нашему мнению, обусловлено либо поздним обращением пациентов, либо неадекватностью и недостаточностью диагностических мероприятий (табл. 4). ТАБЛИЦА 4

Характер оперативных вмешательств при ОП, ( %)

|

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

Всего |

|

|

Пиелосто-мия, де-капсуляция почки |

19 (23) |

16 (18) |

20 (20) |

19 (21) |

24 (20) |

27 (22) |

35 (21) |

43 (26) |

36 (19) |

27 (13) |

266 |

|

Уретероли-тотомия |

31 (38) |

29 (33) |

26 (26) |

25 (27) |

27 (23) |

31 (25) |

42 (25) |

39 (24) |

31 (16) |

29 (14) |

310 |

|

Пиелолитотомия |

15 (19) |

21 (24) |

29 (28) |

19 (21) |

30 (25) |

29 (23) |

39 (24) |

31 (18) |

37 (19) |

43 (20) |

293 |

|

Уретероли-тотомия, пиелолитотомия с декапсуля-цией почки и пиело-стомией |

15 (19) |

21 (24) |

24 (24) |

28 (30) |

38 (31) |

37 (29) |

45 (27) |

44 (26) |

69 (35) |

75 (37) |

396 |

|

Кольцевая пиелонефростомия, декапсуля-ция почки |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 (2) |

7 (4) |

13 (7) |

22 (11) |

46 |

|

Нефрэктомия |

1 (1) |

1 (1) |

2 (2) |

1 (1) |

1 (1) |

1 (1) |

2 (1) |

5 (2) |

7 (4) |

11 (5) |

32 |

|

Всего |

81 |

88 |

101 |

92 |

120 |

125 |

167 |

169 |

193 |

207 |

1343 |

Как следует из табл. 4, чаще всего проводилась уретеро- или пиелолитотомия с декапсуляци- ей почки и пиелостомией, немного реже — урете-ро- и пиелолитотомия, также высока частота выполнения пиелостомии с декапсуляцией почки. Данный факт свидетельствует о подавляющем удельном весе деструктивного пиелонефрита, обусловленного мочекаменной болезнью. Несмотря на очевидный прогресс в диагностике деструктивного пиелонефрита, из табл. 4 становится ясно, что нередки запущенные случаи ОП, когда операциями выбора становятся либо кольцевая нефропие-лостомия, либо нефрэктомия.

В рамках исследования проведен анализ послеоперационных осложнений, возникших в раннем и позднем послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по поводу ОП (табл. 5). ТАБЛИЦА 5

Характер послеоперационных осложнений у больных ОП, ( %)

|

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

Всего |

|

|

Нагноение послеоперационной раны |

2 (10) |

2 (10) |

1 (9) |

2 (11) |

2 (17) |

3 (40) |

2 (22) |

1 (33) |

3 (44) |

3 (50) |

21 |

|

Лигатурный свищ |

3 (16) |

2 (10) |

3 (27) |

2 (11) |

2 (17) |

1 (12) |

1 (11) |

0 |

1 (14) |

1 (16) |

16 |

|

Мочевой свищ |

1 (5) |

1 (6) |

0 |

1 (6) |

2 (17) |

1 (12) |

0 |

0 |

0 |

1 (16) |

7 |

|

Острая почечная недостаточность |

3 (16) |

3 (17) |

1 (9) |

2 (11) |

1 (8) |

0 |

0 |

1 (33) |

0 |

0 |

11 |

|

Уросепсис |

4 (22) |

3 (17) |

3 27) |

4 (22) |

2 (17) |

1 (12) |

2 (22) |

0 |

1 (14) |

0 |

20 |

|

Стриктура мочеточника |

1 (5) |

1 (6) |

0 |

2 (11) |

1 (8) |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 (16) |

6 |

|

Послеоперационная люмбальная грыжа |

3 (16) |

3 (17) |

2 (18) |

3 (17) |

2 (17) |

1 (12) |

1 (11) |

0 |

1 (14) |

0 |

16 |

|

Острый инфаркт миокарда |

2 (10) |

1 (6) |

0 |

0 |

0 |

1 (12) |

0 |

0 |

1 (14) |

0 |

5 |

|

Тромбоэмболия легочной ар терии |

0 |

2 (10) |

1 (9) |

2 (11) |

0 |

0 |

3 (34) |

1 (33) |

0 |

0 |

9 |

|

Всего |

19 |

18 |

11 |

18 |

12 |

8 |

9 |

3 |

7 |

6 |

111 |

Из табл. 5 видно, что отмечается абсолютное и относительное уменьшение частоты послеоперационных осложнений у пациентов, оперированных по поводу ОП. По-видимому, это связано с появлением современных антибактериальных препаратов, широким внедрением в хирургическую практику монофиламентного шовного материала, обязательным использованием антикоагулянтов в до- и послеоперационном периоде и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные данные свидетельствуют о значительном распространении острого пиелонефрита, об увеличении числа его деструктивных форм и операций по поводу данной патологии на поздних сроках госпитализации, об отсутствии тенденции к снижению послеоперационной летальности. Таким образом, существующие методы диагностики и лечения ОП не являются достаточно эффективными. Необходим детальный и целенаправленный поиск новых и современных методов диагностики, лечения и профилактики ОП, которые позволят улучшить результаты коррекции этой тяжелой и распространенной патологии.