Результаты длительных натурных испытаний устройства защитного заземления нейтрали для судовых электросистем

Автор: Благинин Владимир Анатольевич, Кажекин Илья Евгеньевич, Юсып Вячеслав Михайлович, Москалюк Андрей Мирославович, Сиренко Дмитрий Павлович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Электротехника

Статья в выпуске: 1 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты длительных натурных испытаний устройства защитного заземления нейтрали, предназначенного для управления пожаро- и электробезопасностью судовых электросистем. Применение подобных устройств ограничивает до безопасных значений токи однофазных замыканий при одновременном снижении дуговых перенапряжений. Результаты длительных наблюдений за работой устройства в составе действующей судовой электроэнергетической системы подтвердили его эффективность.

Пожаро- и электробезопасность, электроэнергетические системы, режимы нейтрали, устройство защитного заземления нейтрали

Короткий адрес: https://sciup.org/142100813

IDR: 142100813 | УДК: 629.12.066

Текст научной статьи Результаты длительных натурных испытаний устройства защитного заземления нейтрали для судовых электросистем

Анализ данных Российского морского регистра судоходства, опубликованных в ( Шурпяк , 2010), показывает, что средний возраст судов, находящихся под его наблюдением, к 2010-2011 гг. должен превышать 25 лет, а к 2011-2014 гг. – 27 лет. Такой беспрецедентный износ и дальнейшее стремительное старение флота обусловлены тем, что за последние два десятилетия в его состав практически не поступали новые суда. В результате подавляющее большинство действующих сейчас судов превысило расчетные сроки эксплуатации. Аналогичное неблагоприятное положение сложилось и в рыбопромысловом флоте (РПФ), который уже почти на 100 % состоит из судов, исчерпавших свои нормативные сроки эксплуатации.

Обновление РПФ при его численности около 3.4 тыс. единиц в ближайшие годы представляется недостижимой целью. Оно затрудняется целым рядом фундаментальных причин: отсутствием достаточного задела в области оценки доступных объектов и объемов промысла, необходимых судостроительных мощностей; современной береговой инфраструктуры; недостатком квалифицированных кадров и пр. В целом для обновления флота потребуются огромные средства и значительное время, вероятно, не менее 7-10 лет. Поэтому следует ожидать, что в ближайшие годы отрасль будет вынуждена использовать на промысле большое количество судов со значительным сверхнормативным износом. Это неизбежно скажется на аварийности флота, что в свою очередь приведет к ухудшению экономических результатов хозяйственной деятельности рыбопромышленных предприятий. Таким образом, износ флота и угроза роста его аварийности могут стать важными факторами, сдерживающими дальнейшее увеличение вылова рыбы и накапливания средств для технического перевооружения и дальнейшего развития рыбохозяйственной отрасли.

Особую тревогу вызывает возможное увеличение риска возникновения самых тяжелых по своим последствиям видов морских аварий, приводящих к кораблекрушениям и человеческим жертвам. Они могут иметь не только экономические, но и серьезные социальные последствия для рыбопромышленных регионов страны.

К числу наиболее тяжелых аварий безусловно следует относить случаи возникновения обширных судовых пожаров. Очевидно, что в сложившихся условиях задача предотвращения пожарной аварийности рыбопромыслового флота становится одной из наиболее острых и самых неотложных задач

Вестник МГТУ, том 18, № 1, 2015 г. стр. 124-129

отрасли. Проведенные исследования показали, что сейчас значительная часть РПФ находится в условиях неприемлемо высокого риска пожара ( Благинин, Юсып , 2013). Это означает, что эксплуатация указанной части судов РПФ допустима только при незамедлительном проведении достаточных по эффективности противопожарных мероприятий. При этом важно, чтобы область применения подобных мероприятий не ограничивалась нынешним составом флота и в будущем они могли бы оказаться полезными при создании более безопасных судов новых поколений и при создании иных объектов морской техники.

Важнейшим направлением в решении задачи предотвращения судовых пожаров является разработка способов повышения противопожарной устойчивости бортовых электроэнергетических систем (ЭЭС) в режиме однофазного замыкания (ОЗ) на корпус, поскольку именно уровень пожароопасности ОЗ определяет пожарную аварийность РПФ. Анализ показывает, что наиболее предпочтительным оказывается способ, заключающийся в отказе от режима изолированной нейтрали, применяемом сейчас на подавляющем большинстве судов, кораблей и морских платформ, и в переходе к более безопасным режимам нейтрали судовых ЭЭС ( Кажекин , 2011). В настоящей работе приведены результаты длительной опытной эксплуатации на действующем судне устройства защитного заземления нейтрали (УЗЗН), реализующего такой способ защиты. Ранее устройство было всесторонне испытано в лабораторных условиях на физической модели ЭЭС. Лабораторные испытания показали его способность значительно повышать устойчивость судовых электросистем к пожарам. Однако возможность изменения свойств ЭЭС в процессе эксплуатации судна и основные последствия применения УЗЗН при их длительном использовании не проверялись, что затрудняло их широкое распространение на флоте.

2. Устройство защитного заземления нейтрали судовых электроэнергетических систем

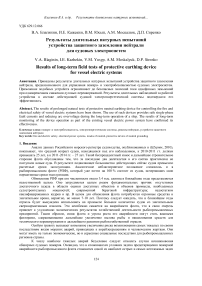

Защитное действие УЗЗН реализовано путем ограничения токов ОЗ при одновременном снижении дуговых перенапряжений. Устройство было установлено в ЭЭС БК "В. Албанов", после чего регулярно в течение двух лет проводились его испытания. Испытания заключались в измерениях тока ОЗ и регистрациях дуговых перенапряжений, которые осуществлялись с использованием показанного на рис. 1 оборудования.

Рис. 1. Принципиальная схема измерения тока замыкания на корпус и дуговых перенапряжений: QF1 – автоматический выключатель; УЗЗН – устройство защитного заземления нейтрали;

Q1, Q2 – контакты между фазой и корпусом; PA – амперметр; PS – осциллограф

Регистрация токов ОЗ и перенапряжений проводилась как в режиме изолированной нейтрали, когда QF1 выключен, так и при включенном УЗЗН. При этом измерялось действующее значение тока ОЗ путем поочередного соединения каждой из фаз с корпусом судна через амперметр (РА). Осциллографом (PS) регистрировались импульсы напряжения на одной из неповрежденных фаз, в которых не производилось неустойчивое замыкание на корпус через контракт Q1.

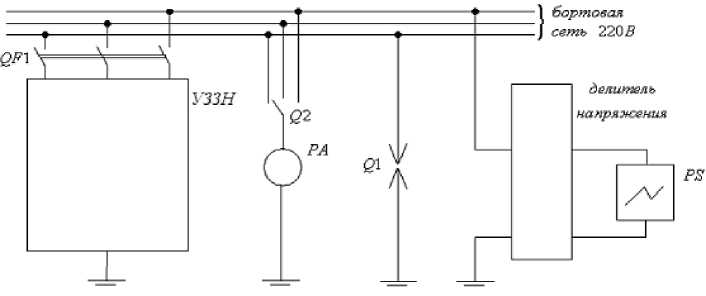

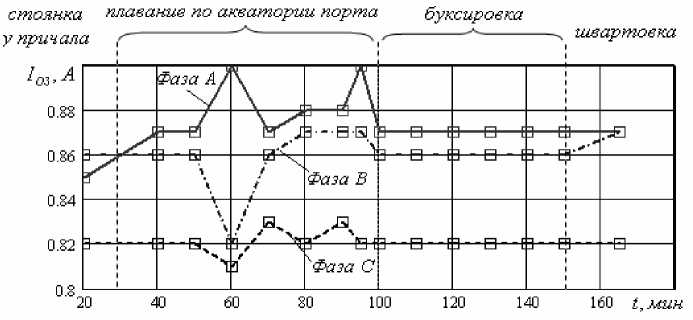

Испытания показали улучшение обоих показателей после подключения УЗЗН к ЭЭС. Защитное влияние УЗЗН обеспечивается при любом сочетании потребителей судовой электросистемы. В качестве примера, демонстрирующего действие устройства, на рис. 2 показано уменьшение токов ОЗ, зарегистрированных в ходе работы судна по буксировке другого судна в акватории Калининградского морского рыбного порта.

Как видно из рис. 2, подключение УЗЗН к судовой ЭЭС привело к уменьшению тока ОЗ в 3 и более раз.

Величина тока ОЗ зависит от точности компенсации его емкостной составляющей путем настройки параметров УЗЗН в резонанс с фазными емкостями ЭЭС. Отклонение емкостей от резонансных значений во время эксплуатации судна может привести к превышению током ОЗ безопасной величины.

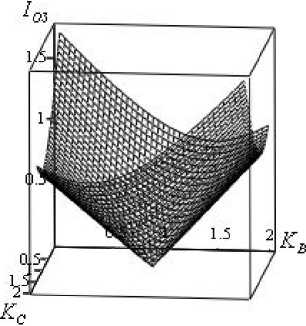

Для рационального использования УЗЗН в судовых ЭЭС необходимо определить наибольшие значения допустимых отклонений фазных емкостей от их резонансных величин. Для этого можно использовать следующее выражение, описывающее зависимость тока ОЗ от фазных емкостей С В и СС :

I O3 = j • to • С ф • и ф • [( a - 1) • K B + ( a - 1) • K C - 3] + I a ,

где С ф - значение фазных емкостей в условиях резонансной настройки с параметрами УЗЗН; K B = С В / С ф , КС = СС / С ф - отношение емкостей неповрежденных фаз к величине их резонансного значения; Ia -активная составляющая тока ОЗ; и ф - действующее значение фазного напряжения электросистемы; а -коэффициент фазного поворота; j - мнимая единица.

а - в режиме изолированной нейтрали, б - в режиме заземленной нейтрали с помощью УЗЗН

В соответствии с выражением (1) на рис. 3 построена зависимость действующего значения тока ОЗ от величин K B и КС .

Рис. 3. Зависимость тока ОЗ от значений K B и КС

Вестник МГТУ, том 18, № 1, 2015 г. стр. 124-129

Выражение (1) позволяет получить область допустимых значений K B или K С , устанавливаемых по условию обеспечения безопасного тока ОЗ.

3. Анализ результатов наблюдений за работой устройства защитного заземления нейтрали

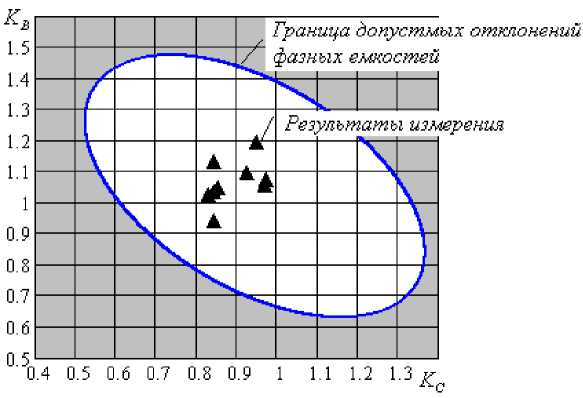

Наблюдение за ЭЭС судна проводилось около двух лет. Зарегистрированные в течение этого времени значения токов ОЗ при изолированной нейтрали позволили проанализировать изменение фазных емкостей ЭЭС, а также сопоставить их отклонения с предельно допустимыми. На рис. 4 приведено такое сопоставление.

Рис. 4. Отклонения отношений фазных емкостей K B и K С от резонансных значений

На рис. 4 границы допустимых отклонений фазных емкостей найдены исходя из того, что ток ОЗ не должен превышать предельно допустимой по условиям безопасности величины. Зарегистрированные отклонения отношений фазных емкостей ЭЭС KB и KС находятся в пределах найденных границ, следовательно, при длительной эксплуатации УЗЗН обеспечивается безопасное значение тока I ОЗ , не превышающее установленной предельной величины. Это подтверждается и результатами его непосредственного измерения в действующей ЭЭС с подключенным УЗЗН.

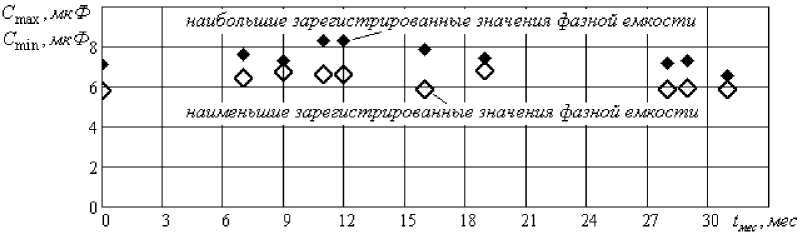

Можно предположить, что в процессе дальнейшей эксплуатации судна величины фазных емкостей, изменяясь во времени, могут все же выйти за пределы допустимых значений. В этом случае потребуется регулировка параметров защитных устройств. В противном случае возможно использование более простых ненастраиваемых УЗЗН. Для выбора типа УЗЗН необходимо убедиться в отсутствии тренда параметров бортовой сети. Изменения наибольшего и наименьшего значений фазной емкости ЭЭС БК "В. Албанов" в течение двух лет показаны на рис. 5.

Рис. 5. Изменение фазных емкостей СЭЭС БК "В. Албанов" в ходе опытной эксплуатации УЗЗН: t мес – количество месяцев, прошедших с начала наблюдения за судном; С maх , С min – соответственно наибольшее и наименьшее из трех значений фазных емкостей С А , С В и С С

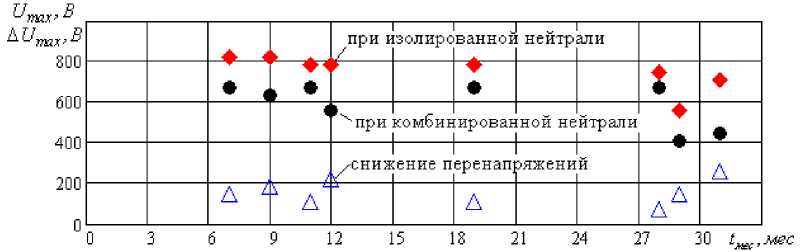

В ходе опытной эксплуатации УЗЗН наряду с током ОЗ оценивалась его способность ограничивать дуговые перенапряжения. Оценка осуществлялась по разности между максимальными величинами перенапряжений, зарегистрированными в режимах изолированной и комбинированной нейтрали ∆ U max . Изменение этих величин показано на рис. 6.

Рис. 6. Изменение дуговых перенапряжений в ходе опытной эксплуатации УЗЗН: t мес – количество месяцев, прошедших с начала наблюдения за судном; U max – максимальные величины перенапряжений; ∆ U max – снижение перенапряжений в результате включения УЗЗН, т.е. разность между наибольшими значениями перенапряжений при изолированной и комбинированной нейтралях

Наличие тренда значений наблюдаемых величин тока ОЗ и максимальных перенапряжений определялось по критерию Дарбина – Уотсона, имеющему вид ( Кремер , 2005):

d = 2∙[1 – ∑(ε t ∙ ε t-1 )/∑(ε t )2],

где ε t – отклонение t -го измеренного значения тока ОЗ от предполагаемого прямолинейного тренда.

В выражении (2) величины d оказались равными: для С max – 1.54; для С min – 1.58 для перенапряжений в ЭЭС с изолированной нейтралью – 1.63; для перенапряжений в ЭЭС с подключенным УЗЗН – 1.65. Числу наблюдений за одной независимой переменной, равному десяти, соответствуют следующие критические значения d L = 0.73 и d U = 1.33 ( Кремер , 2005). По ним установлены промежутки внутри интервала [0; 4], показанные на рис. 7.

Отсутствие автокорреляции а =1.54

—.-------.-------#-------•-------•--------•

^=0.73^=1.33 4-^=2.67 4-^ = 3 24 4

Рис. 7. Проверка гипотезы о наличии автокорреляции в результатах регистрации токов ОЗ

Как видно из рис. 7, значение d для фазных емкостей попадает в интервал [ d U ; 4 – d U ]. Это указывает на приемлемость гипотезы об отсутствии автокорреляции между значениями фазных емкостей электросистемы и об ее неизменности в ходе длительной эксплуатации судна.

Аналогично числу наблюдений за перенапряжениями, равному 8, соответствуют граничные значения d L = 0.7 и d U = 1.36. Выполнение условия d L ≤ d ≤ d U также указывает на неизменность их максимальных величин в ходе опытной эксплуатации УЗЗН. Таким образом, при изменении режима нейтрали в ЭЭС достигается устойчивый эффект по снижению максимальных величин дуговых перенапряжений.

4. Заключение

Опытная эксплуатация УЗЗН проводилась на БК "В. Албанов" в течение двух лет. В результате многократных проверок установлено следующее.

-

1. В бортовой электросистеме БК "В. Албанов" емкостные параметры корпусной изоляции остались неизменными.

-

2. Устройство защитного заземления нейтрали позволило значительно улучшить свойства бортовой ЭЭС как по величине тока глухого однофазного замыкания на корпус, так и по уровню максимальных величин дуговых перенапряжений.

-

3. Каких-либо отрицательных побочных явлений, связанных с использованием УЗЗН в составе ЭЭС БК "В. Албанов", в ходе опытной эксплуатации не обнаружено.

Вестник МГТУ, том 18, № 1, 2015 г. стр. 124-129

Список литературы Результаты длительных натурных испытаний устройства защитного заземления нейтрали для судовых электросистем

- Благинин В.А., Юсып В.М. Количественная оценка и нормирование пожарной опасности объектов морской техники//Мат. X Всеросс. конф. "Новые технологии". 2013. Т. 3. С. 76-83

- Кажекин И.Е. Определение требований к защите судовых электроэнергетических систем от однофазных замыканий. Электрика. 2011. № 3. С. 35-39

- Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 311 с

- Шурпяк В.К. Аварийность на судах. Технология наблюдения. Атомная стратегия XXI. 2010. № 48. С. 15-18