Результаты химиолучевого лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря

Автор: Гуменецкая Ю.В., Попов А.М., Карякин О.Б., Гулидов И.А.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 6 (60), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты химиолучевой терапии (ХЛТ) у 108 больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (РМП) с противопоказаниями к хирургическому лечению. Исследована эффективность и токсичность трёх вариантов ХЛТ: группа 1 (n=31): неоадъювантная полихимиотерапия (ПХТ): 2–3 цикла цисплатин-содержащей ПХТ с последующим непрерывным курсом дистанционной лучевой терапии (ДЛТ); группа 2 (n=35): одновременное химиолучевое лечение (цисплатин, внутривенно 70–100 мг/м 2) в первую и последнюю недели непрерывного курса ДЛТ; группа 3 (n=42): последовательное применение неоадъювантной ПХТ (2–3 цикла) и одновременного химиолучевого лечения. Анализ отдалённых результатов свидетельствовал об улучшении выживаемости у больных 3-й группы: 5- и 10-летняя скорректированная выживаемость составила 42,3 ± 8,8 % и 31,3 ± 9,4 % соответственно; по сравнению с группой 1: 28,6 ± 9,7 % и 28,6 ± 9,7 % и группой 2: 29,5 ± 8,5 % и 14,8 ± 7,4 % соответственно (р=0,093). Отмечено увеличение частоты возникновения лучевых реакций I–II степени тяжести (RTOG/EORTC) при одновременном проведении лучевой и химиотерапии: в 40,0 % и 40,5 % случаев соответственно в группах 2 и 3 против 25,9 % – в группе 1 (р

Мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, химиолучевая терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14056392

IDR: 14056392 | УДК: 616.62-006.6-085.849.1:

Текст научной статьи Результаты химиолучевого лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря (РМП) – онкоурологиче- ному росту. Распространённость РМП в России в ское заболевание, имеющее тенденцию к постоян- 2002 г. составила – 40,6 на 100 000, в 2012 г. – 60,9

на 100 000 населения [3]. В связи с наблюдаемой тенденцией по заболеваемости РМП возрастает актуальность исследований, направленных на улучшение результатов лечения данной патологии. Стандартом радикального лечения мышечноинвазивного РМП является цистэктомия [5, 12]. Однако в последние годы активно развивается направление органосохраняющего лечения РМП, предусматривающего выполнение трансуретральной резекции (ТУР) опухоли с последующей хи-миолучевой терапией. По литературным данным, соблюдение критериев отбора больных РМП для выполнения органосохраняющего лечения позволяет достичь результатов, сопоставимых с таковыми после радикальной цистэктомии [4, 5, 8–11, 14, 17].

Вместе с тем РМП – болезнь людей пожилого возраста, значительная часть которых имеет противопоказания к любому виду хирургического вмешательства из-за наличия сопутствующих соматических заболеваний, некоторые пациенты отказываются от операции. Определение тактики лечения таких больных РМП представляет сложную проблему, и одним из способов её решения может быть проведение химиолучевой терапии. Основанием для использования лекарственных противоопухолевых препаратов при химиолучевом лечении РМП является как возможность непосредственного воздействия на первичную опухоль, так и потенцирования эффекта лучевого лечения и, одновременно, профилактика развития регионарных и отдалённых метастазов. Применяются различные режимы полихимиотерапии (ПХТ) в комбинации с лучевой терапией мышечно-инвазивного РМП [1, 2, 6, 7, 12, 13, 15, 16]. Однако определение оптимальной последовательности сочетания химиотерапии (неоадъювантной, сопутствующей, адъювантной) и дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) остаётся актуальным предметом исследований.

Целью исследования явилась оценка эффективности и токсичности нескольких вариантов хи-миолучевой терапии (ХЛТ) мышечно-инвазивного РМП у больных с противопоказаниями к хирургическому лечению.

Материал и методы

В период с 1989 по 2010 г. в ФГБУ МРНЦ Минздрава России химиолучевое лечение проведено 108 больным мышечно-инвазивным РМП. Мужчин было 98 (90,7 %), женщин – 10 (9,3 %).

Возраст больных варьировал от 27 до 82 лет (медиана – 60,5 лет). Во всех случаях получено морфологическое подтверждение диагноза: у 106 (98,1 %) пациентов выявлен переходноклеточный рак (G1 – у 16 (14,8 %), G2 – у 27 (25,0 %), G3–4 – у 40 (37,0 %), Gх – у 23 (21,3 %) больных), у 2 (1,9 %) пациентов – плоскоклеточный рак. Характеристики первичной опухоли у больных, включенных в исследование, соответствовали критериям Т2 – у 21 (19,4 %), Т3 – у 62 (57,4 %), Т4 – у 21 (19,4 %), Тх – у 4 (3,7 %) пациентов. Клинико-инструментальных данных о вовлечении регионарных лимфатических коллекторов и/или наличии отдаленных метастазов (N0M0) получено не было. У большинства (71/65,7 %) пациентов размеры опухоли до начала лечения превышали 5 см; мультифокальное поражение мочевого пузыря диагностировано у 24 (22,2 %); нарушение функции почек, обусловленное наличием опухоли мочевого пузыря, выявлено у 42 (38,9 %) пациентов. У значительного числа больных РМП наблюдали выраженную сопутствующую соматическую патологию, которая в большинстве случаев препятствовала выполнению радикального (или органосохраняющего) хирургического вмешательства, а часть больных отказались от операции.

Таким образом, в группу исследования вошли пациенты с мышечно-инвазивными формами РМП, большинство из которых имели неблагоприятные прогностические факторы в отношении течения основного заболевания, а также сопутствующую соматическую патологию, препятствующую проведению хирургического лечения.

В зависимости от последовательности применения лучевой и химиотерапии в объеме химио-лучевого лечения РМП было сформировано три группы больных:

1-я группа (n=31); ПХТ+ДЛТ: неоадъювантная платиносодержащая ПХТ (2–3 цикла M-VAC, CMV, G/C, таксотер/цисплатин) с последующим непрерывным курсом ДЛТ;

2-я группа (n=35); ХЛТ: одновременное хи-миолучевое лечение – 2 цикла монохимиотерапии цисплатином в первую и последнюю недели непрерывного курса ДЛТ (цисплатин внутривенно однократно, в дозе 70–100 мг/м2);

3-я группа (n=42); ПХТ+ХЛТ: сочетание двух предыдущих методик – неоадъювантной ПХТ и одновременной химиолучевой терапии.

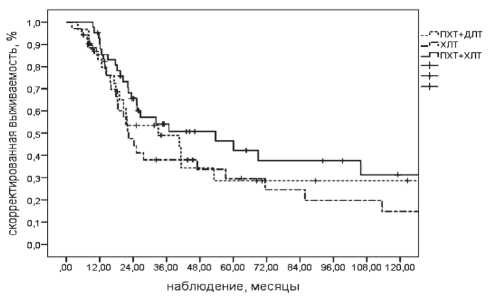

Рис. 1. Показатели скорректированной выживаемости больных РМП при использовании различных комбинаций химиолучевого лечения

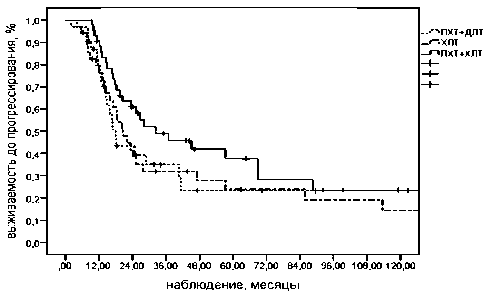

Рис. 2. Показатели выживаемости до прогрессирования у больных РМП при использовании различных комбинаций химиолучевого лечения

Непрерывный курс ДЛТ проводили преимущественно тормозным излучением линейных ускорителей (Philips SL-20, SL-75; Е=6–18 MV). В объём облучения включали мочевой пузырь и паравезикальную клетчатку. Применяли методики подвижного облучения (двух- и трёхсекторной ротации по 120° и 60° соответственно). Суммарная очаговая доза (СОД) при всех вариантах химиолу-чевого лечения составила 60–66 Гр.

Сравниваемые группы больных РМП были сопоставимы между собой по основным характеристикам (полу, возрасту, стадии заболевания, степени дифференцировки опухоли, её размерам и характеру роста, а также состоянию функции почек до начала ДЛТ).

Результаты и обсуждение

Оценка результатов химиолучевого лечения больных РМП, проведённого в различных комбинациях, осуществлялась через 12 мес после его завершения (табл. 1). Показано, что применение химиотерапии в неоадъювантном и сопутствующем с ДЛТ режиме позволяло в большем числе случаев достичь полной регрессии опухоли мочевого пузыря. Так, в группе ПХТ + ХЛТ частота локального контроля составила 57,1 %, что было больше, чем в группе с одновременной ХЛТ, – 45,7 % и значимо чаще, чем в группе с неоадъювантной ПХТ, – 35,5 % (р<0,1). Аналогичная тенденция отмечена и в отношении положительного объективного ответа (полные и частичные регрессии опухоли) – в 69,0, 62,8 и 48,4 % случаев соответственно (р<0,1).

С целью оценки эффективности различных комбинаций химиолучевого лечения мышечно- инвазивного РМП проведен сравнительный анализ отдалённых результатов (рис. 1). Более высокие показатели выживаемости были отмечены в группе больных, которым проводили неоадъювантную ПХТ с последующим одновременным химиолучевым лечением (ПХТ + ХЛТ). Так, 5- и 10-летняя актуариальная скорректированная выживаемость в этой группе составила 42,3 ± 8,8 % и 31,3 ± 9,4 %, в группе неоадъювантной ПХТ и ДЛТ – 28,6 ± 9,7 % и 28,6 ± 9,7%, в группе одновременной ХЛТ – 29,5 ± 8,5 % и 14,8 ± 7,4 % соответственно. Однако данные различия не имели статистической значимости, отмечено лишь наличие тенденции к улучшению скорректированной выживаемости у больных в группе ПХТ + ХЛТ в сравнении с группой ХЛТ (р=0,093; χ2=2,825).

Несмотря на отсутствие значимых различий показателей выживаемости у больных в исследуемых группах, следует отметить, что так же, как и в отношении непосредственной эффективности, просматривается тенденция к улучшению результатов химиолучевого лечения в группе, сочетавшей неоадъювантную и сопутствующую химиотерапию. Эти данные свидетельствуют о положительном влиянии химиотерапии на эффективность лечения больных мышечно-инвазивным РМП.

Выживаемость до прогрессирования у больных РМП после проведения химиолучевого лечения в различных комбинациях представлена на рис. 2. Наблюдается тенденция к улучшению 5-летней выживаемости до прогрессирования у больных в группе, где применяли неоадъювантную и сопутствующую химиотерапию (ПХТ + ХЛТ) –

Таблица 1

результаты лечения больных мышечно-инвазивным рМП (n=108) через 12 мес после проведения химиолучевой терапии в различных комбинациях

|

Критерий (ВОЗ) |

Группа 1 ПХТ + ДЛТ |

Группа 2 ХЛТ |

Группа 3 ПХТ + ХЛТ |

|

Полная регрессия |

11 (35,5 %) |

16 (45,7 %) |

24 (57,1 %) |

|

Частичная регрессия |

4 (12,9 %) |

6 (17,1 %) |

5 (11,9 %) |

|

Стабилизация |

3 (9,7 %) |

2 (5,7 %) |

1 (2,4 %) |

|

Прогрессирование |

13 (41,9 %) |

11 (31,4 %) |

12 (28,6 %) |

Таблица 2

Частота развития и степень тяжести лучевых реакций и осложнений при проведении химиолучевого лечения в различных комбинациях

|

Лучевые реакции и осложнения |

Группа 1 ПХТ + ДЛТ |

Группа 2 ХЛТ |

Группа 3 ПХТ + ХЛТ |

|

|

Острый цистит |

I ст. |

6 (19,4 %) |

9 (25,7 %) |

11 (26,2 %) |

|

II ст. |

2 (6,5 %) |

5 (14,3 %) |

6 (14,3 %) |

|

|

Острый ректит I ст. |

2 (6,5 %) |

3 (8,6 %) |

3 (7,1 %) |

|

|

Перерывы в лечении |

3 (9,7 %) |

6 (17,1 %) |

5 (11,9 %) |

|

|

Поздний цистит |

I ст. |

6 (19,4 %) |

6 (17,1 %) |

10 (23,8 %) |

|

II ст. |

1 (3,2 %) |

4 (11,4 %) |

5 (11,9 %) |

|

|

III ст. |

- |

2 (5,7 %) |

1 (2,4 %) |

|

|

Поздний ректит I ст. |

1 (3,2 %) |

1 (2,9 %) |

1 (2,4 %) |

|

37,7 ± 8,5 %, в то время как в группах ПХТ + ДЛТ и одновременной ХЛТ этот показатель равнялся 23,4 ± 9,1 % и 24,0 ± 7,9% соответственно (р<0,2).

При анализе частоты и степени тяжести лучевых реакций и осложнений применяли классификации, разработанные радиотерапевтической онкологической группой (RTOG) и Европейской организацией по исследованию и лечению рака (EORTC). Оказалось, что при одновременном проведении лучевой и химиотерапии чаще отмечали возникновение острых циститов I–II степени тяжести – в 40,0 % и 40,5 % случаев соответственно в группах 2 и 3 (табл. 2), в то время как в 1-й группе эти побочные явления наблюдались в 25,9 % случаев (р<0,2). Поздние лучевые циститы II степени тяжести также чаще были отмечены в группах, где проводилось одновременное химиолучевое лечение, – 11,4 % и 11,9 % против 3,2 % – в группе с неоадъювантной ПХТ. Поздние лучевые циститы III степени тяжести встречались лишь во 2-й и 3-й группе – в 5,7 % и 2,4 % случаев соответственно. Осложнений

IV степени не наблюдалось. Необходимо отметить, что все осложнения химиолучевого лечения корректировались назначением традиционной консервативной терапии.

Заключение. Таким образом, результаты, полученные в исследовании, свидетельствуют об улучшении результатов химиолучевого лечения с использованием неоадъювантной и сопутствующей химиотерапии у больных мышечно-инвазивным РМП с противопоказаниями к хирургическому вмешательству, на фоне приемлемого числа клинически значимых осложнений лечения.