Результаты хирургического лечения больных немелкоклеточным раком легкого с неоадъювантной системной терапией. Пилотное одноцентровое ретроспективное исследование

Автор: Левицкий А.В., Чемулова В.Ю., Чичеватов Д.А., Тер-Ованесов М.Д., Евдокимов В.И.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – оценка эффективности хирургического лечения больных немелкоклеточным раком легкого II–III стадии, получивших неоадъювантную системную химиотерапию или химиоиммунотерапию. Оценка особенностей рентгенологических и патоморфологических опухолевых ответов на лекарственный компонент лечения. Материал и методы. В исследование включено 22 пациента с немелкоклеточным раком легкого IIB, IIIA и IIIB стадии, получивших неоадъювантную системную терапию в период с мая 2022 по июнь 2024 г. Из анализируемой группы 12 больным проведена плати- носодержащая химиотерапия, группа неоХТ, 10 – химиоиммунотерапия с включением пембролизумаба – группа неоХИТ. Среднее число проводимых курсов составило 4 в каждой группе. В радикальном анатомическом объеме резекции легкого оперировано 7 больных из группы неоХИТ и 12 из группы неоХТ. Результаты. Рентгенологически полная регрессия наблюдалась у 1 больного из группы неоХИТ, частичная регрессия преобладала в обеих группах – у 6 из 10 больных из группы неоХИТ и у 7 из 12 из группы неоХТ. Полный патоморфологический ответ отмечен у 3 из 10 больных из группы неоХИТ и у 2 из 12 больных из группы неоХТ. Отмечалось преобладание лобэктомии как основного объема анатомической резекции легкого в обеих группах: у 5 больных из группы неоХИТ и у 10 из группы неоХТ. Из всей группы лобэктомий 60 % выполнены в бронхопластическом варианте (9 из 15). Послеоперационные осложнения зафиксированы у 2 больных из группы неоХИТ и у 4 из группы неоХТ, составив в общей группе радикальных операций 31,6 % (6 из 19). Послеоперационная летальность в общей группе радикальных операций составила 5,3 % (1 из 19). Длительность периода наблюдения составила 25,2 мес. Все оперированные больные, без учета послеоперационной летальности, живы. Безрецидивная 2-летняя выживаемость в общей группе радикальных операций – 77,4 ± 15,2 %. Прогрессирование зарегистрировано у 2 больных из группы неоХТ через 5 и 16 мес после операции. 3аключение. Неоадъювантная системная терапия является безопасным и перспективным методом комплексного лечения больных местнораспространенным немелкоклеточным раком легкого. Хирургический компонент отличается высокой частотой органосохраняющих вмешательств, неувеличенной частотой осложнений и удовлетворительными отдаленными результатами. Полученные предварительные данные сопоставимы с данными, имеющимися в мировой литературе. Однозначные выводы требуют дальнейшего накопления опыта и проведения более объемного исследования.

Неоадъювантная химиотерапия, неоадъювантная химиоиммунотерапия, немелкоклеточный рак легкого, хирургическое лечение, лобэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/140309139

IDR: 140309139 | УДК: 616.24-006.6-089 | DOI: 10.21294/1814-4861-2025-24-2-34-45

Текст научной статьи Результаты хирургического лечения больных немелкоклеточным раком легкого с неоадъювантной системной терапией. Пилотное одноцентровое ретроспективное исследование

Современная стратегия лечения больных местнораспространенным немелкоклеточным раком легкого IIIAN2–IIIB стадий при планировании хирургического лечения предполагает проведение неоадъювантной системной терапии [1]. Последняя может проводиться и при более ранних стадиях (IB–IIIAN1), т.е. в тех случаях, когда предусмотрена адъювантная химиотерапия [2, 3]. Согласно двум метаанализам, основанным на 15 рандомизированных и 29 оригинальных исследованиях эффективности неоадъювантной химиотерапии платиносодержащими дублетами, независимо от стадии, отмечено достижение в 5,5 % случаев полных патоморфологических ответов и улучше- ние в абсолютных значениях общей 5-летней выживаемости на 5 %, по сравнению с инициально хирургическим лечением [4, 5]. Интегрирование иммунотерапии в онкологическую практику позволило изменить устоявшуюся парадигму неоадъювантного подхода. В рандомизированных исследованиях Keynote-671 и ChekMate-816 показана эффективность комбинации ингибиторов иммунных контрольных точек с платиносодержащими дублетами в неоадъювантном режиме в виде увеличения частоты полных патоморфологических ответов до 18–24 %, достижения двухлетней общей выживаемости до 80–82 % и бессобытий-ной до 62–64 % [3, 6]. В 2022 г. H. Wang et al. в метаанализе, включавшем более 1 000 больных, получивших неоадъювантную иммунотерапию в комбинации с химиотерапией, продемонстрировали 35,3 % полных патоморфологических ответов [5]. Полный патоморфологический ответ опухоли на неоадъювантное лечение рассматривается как первичная конечная точка и как суррогатный маркер, коррелирующий с общей выживаемостью, независимо от индукционной схемы [6, 7]. В этой связи химиоиммунотерапия, позволяющая достичь большей частоты патоморфологических ответов, расценивается экспертами как более предпочтительная опция по сравнению с неоадъювантной химиотерапией [8], даже несмотря на отсутствие окончательных данных по пятилетней общей выживаемости для данной лечебной схемы.

Хирургическая операция после неоадъювантного лечения предполагает ряд дискуссионных аспектов, а именно: оптимальный срок после последнего курса терапии, техническая сложность, возможность мини-инвазивного доступа, частота конверсий доступа, возможность конверсии объема операции из большего в меньший без ущерба для радикальности, частота послеоперационных осложнений. Обсуждаются возможность перевода больного из исходно нерезектабельного состояния в резектабельное и операция в «новых» границах [8], а также необходимость операции в случае рентгенологического и полного патоморфоло-гического ответа при отсутствии резидуальной опухоли. Актуальность проблемы подчеркивается уже имеющимися данными по эффективности иммунотерапии в неоадъювантном лечении больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). В настоящем исследовании представлен пилотный анализ хирургического лечения больных НМРЛ после неоадъювантной химиотерапии (неоХТ) и химиоиммунотерапия (неоХИТ).

Цель исследования – оценка эффективности хирургического лечения больных немелкоклеточным раком легкого II–III стадии, получивших неоадъювантную системную химиотерапию или химиоиммунотерапию. Оценка особенностей рентгенологических и патоморфологических опухолевых ответов на лекарственный компонент лечения.

Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ пациентов с местнораспространенным немелкоклеточным раком легкого, которым была проведена неоадъювантная терапия с последующей операцией в ГБУЗ ММКЦ «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы в период с мая 2022 по июнь 2024 г. Этап лекарственного лечения проводился в дневном стационаре Центра амбулаторной онкологической помощи, хирургический этап – в отделении торакальной онкологии ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ. Критерии включения в исследование: НМРЛ; стадия опухоли II и III; не менее 3 курсов неоХТ или неоХИТ; ECOG статус 0–1; отсутствие активирующих мутаций EGFR/ALK/ROS1 при адено-генном гистологическом варианте; планирование хирургического лечения. В качестве показаний к неоадъювантной терапии рассматривались: распространенность опухоли IIIAN2–IIIBN2; N2 – инцидентальный или потенциально резектабель-ный вариант, с размером узла не более 3 см, без признаков перинодального роста, одноуровневое поражение; IIB–IIIAnonN2 распространенность опухоли в случае планирования пневмонэктомии или ее высокой вероятности.

Помимо стандартного лабораторного и инструментального обследования пациентам выполнялись ПЭТ-КТ и МРТ головного мозга. Медиастинальные лимфатические узлы обязательно исследовались морфологически в случае подозрения на N3 и при дифференциальной диагностике с реактивным лимфаденитом. Критериям включения соответствовало 22 пациента: 12 проведена неоадъювантная химиотерапия (группа неоХТ) и 10 – неоадъювантная химиоиммунотерапия с включением пембролизумаба (группа неоХИТ).

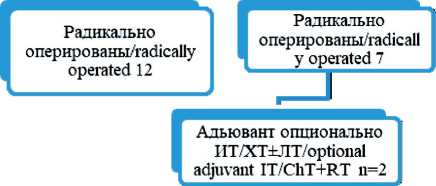

Дизайн исследования представлен на рис. 1, из которого следует, что один пациент после неоХИТ отказался от операции, поскольку имел объективный полный клинический ответ опухоли. Двум больным были выполнены эксплоративные операции ввиду интраоперационного инфаркта и непереносимости однолегочной вентиляции. Таким образом, из 22 пациентов в объеме анатомической резекции легкого оперировано 19 (12 после неоХТ и 7 после неоХИТ). Адъювантное лечение проведено 2 пациентам: адъювантная иммунотерапия пембролизумабом (n=1), адъювантная лучевая терапия больному с персистирующими ypN2 метастазами (n=1).

Сравниваемые группы были сбалансированы по основным характеристикам, значимых различий не было (табл. 1). Следует отметить преимущественно PD-L1 позитивные случаи, при этом гиперэкспрессоры (PD-L1>50 %) составили 9 % во всей группе неоадъювантной терапии. Преобладали категории T3 и, соответственно, IIIA стадии в обеих группах. Частота медиастинального метастазирования (N2) в группе неоХИТ составила 30 %, в группе неоХТ – 58,3 % и в общей группе неоадъювантной терапии – 45 %.

В группе неоХИТ лечебный протокол выполнен всем пациентам полностью, проведено 4 курса по схеме: паклитаксел 175 мг/м2, в 1-й день + карбоплатин AUC 6, в 1-й день + пембролизумаб 200 мг, в 1-й день. Интервал 21 день. Хирургическое вмешательство проводилось в интервале 4–6 нед после последнего введения.

В группе неоХТ также все пациенты прошли полный курс лечения: 9 больным назначена схема: паклитаксел 175 мг/м2, в 1-й день + карбоплатин AUC 6, в 1-й день, с интервалом в 3 нед. Двум паци-

ПВ-ША

ECOG 0-1

EGFR/ALK/ROS1 mut- 22 пациента/22 patients

HeoXTiieo

ChT 12

НеоХГП7пео

СЫТ 10

Оперированы/

Operated 9

Опернрованы/Ор erated 12

Эксплорация по функциональным причинам/explo ratio п for functional reasons/' 2

Отказ больного от операции по причине полного ответа опухоли The patient's refusal to undergo surgery due to the complete response of the tumor

Рис. 1. Блок-схема исследования. Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 1. Research flowchart. Note: created by the authors ентам с аденокарциномой легкого проведена схема: пеметрексед 500 мг/м2, в 1-й день + карбоплатин AUC5, в 1-й день, с интервалом 3 нед, одному больному – винорельбин 25 мг/м2, в 1-й день + карбоплатин AUC5, в 1-й день с интервалом 3 нед. Среднее число проводимых курсов составило 4 и варьировало от 3 до 8.

Объективный ответ опухоли на лечение оценивался по RECIST 1.1. Патоморфологический ответ опухоли оценивался по следующим критериям: полный патоморфологический ответ (pCR – pathologic complete response) – отсутствие видимых опухолевых клеток в первичной опухоли и регионарных лимфатических узлах; выраженный патоморфологический ответ (MPR – major pathological response) – ≤10 % резидуальных видимых опухолевых клеток в первичной опухоли и регионарных лимфатических узлах; все остальные случаи неполного патоморфологического ответа опухоли, не попадающие под категорию pCR и MPR, оценивались как отсутствие ответа (NR – no response).

Статистический анализ проводился с использованием программ статистического пакета SPSS (IBM®SPSS®Statistics v.26). Применялись: параметрические (t-критерий Стьюдента) и непараметрические (Kruskal–Wallis) методы, анализ таблиц сопряженности (χ2 Пирсона, точный метод Фишера). Выживаемость оценивалась по Kaplan–Meier.

Результаты

Результаты оценки рентгенологического ответа опухоли на неоадъювантную терапию и послеоперационный патоморфологический ответ представлены в табл. 2. Прогрессирование заболевания и эффект «псевдопрогрессии» не отмечались. Отказ пациентки от операции (n=1) и эксплоративная торакотомия без биопсии оставшейся опухоли (n=1) не позволили оценить истинный патомор-фологический ответ.

Соотношение рентгенологических и патомор-фологических ответов опухоли на терапию представлено в табл. 3. Все морфологически полные ответы (pCR) и 6 из 8 больших морфологических ответов (MPR) соответствовали частичной регрессии опухоли. Пациенты с отсутствием значимого морфологического ответа одинаково часто наблюдались в группах с частичной регрессией и стабилизацией опухоли. Понижение стадии в результате неоадъювантного лечения представлено в табл. 4.

Среднее число иссекаемых лимфатических узлов уровня N1 и N2 (более 20) достаточно для корректного стадирования. Среди выполненных операций отмечались преобладание лобэктомии как основного объема анатомической резекции легкого и высокая частота комбинированных вмешательств (табл. 5). Анализ комбинированных операций, к которым отнесены и бронхопластические лобэктомии, представлен в табл. 6.

Структура бронхопластических лобэктомий и их доля от общего числа лобэктомий представлены в табл. 7 в расчете на общую группу неоадъювантного лечения. Как следует из таблицы, 9 из 15 лобэктомий выполнены в бронхопластическом варианте. У 4 из 9 больных бронхопластика сочеталась с резекцией легочной артерии. На рис. 2 и 3 представлены резекционный и реконструктивный этапы верхней бронхоангиопластической лобэктомии справа.

Частота осложнений между группами химиоиммунотерапии и химиотерапии при R0 операциях достоверно не отличалась и в общей группе составила 31,6 % (табл. 8). В одном наблюдении в случае деструктивной пневмонии после бронхопластической нижней лобэктомии слева (группа НАХТ) наступил летальный исход. Реторакотомия выполнена по поводу бронхоплеврального свища после пневмонэктомии (n=1) и пролонгированного продувания после лобэктомии (n=1).

Òàблицà 1/Table 1

Îбщàя õàðàêтåðиñтиêà пàциåнтîвGeneral characteristic of patients

|

Показатель/The factor |

Группа неоХИТ/ neoChIT group (n=10) |

Группа неоХТ/ neo ChT group (n=12) |

p |

|

Пол (муж/жен)/Gender (male/female) |

8/2 |

9/3 |

0,78 |

|

Средний возраст (лет)/Age (years) |

63,8(7) |

62,5(7,9) |

0.61 |

|

Performance status ECOG (0 /1) |

5/5 |

7/5 |

0,69 |

|

Курят – курили – не курили/ Сurrent smoker-former smoker-never smoker |

4 – 6 – 0 |

7 – 4 – 1 |

0,35 |

|

Стаж курения (пачка/лет)/Pack-years |

45,7 (15,9) |

45,0 (16,1) |

0,78 |

|

ОФВ1 (%)/FEV1(%) |

82,0 (17,3) |

84,4 (18,1) |

0,34 |

|

Центральный/периферический рак/ Cancer form (central/peripheral) |

10/0 |

9/3 |

0,09 |

|

Сторона (правая/левая)/Side (right/left) |

7/3 |

6/6 |

0,34 |

|

Доля легкого (верхняя/нижняя)/Involved lobe (upper/lower) |

5/5 |

10/2 |

0,09 |

|

Морфология (плоскоклеточный/аденокарцинома)/ Morphology subtype (squamose/adenocarcinoma) |

9/1 |

7/5 |

0,1 |

|

PD-L1 expression (<1 % , 1-49 %, >50 %, не исследовано/unknomn ) |

3, 4, 1, 2 |

0, 5, 1, 6 |

0,18 |

|

сТ* (2 – 3 – 4) |

4 – 4 – 2 |

5 – 6 – 1 |

0,94 |

|

сN* (0 – 1 – 2) |

0 – 7 – 3 |

1 – 4 – 7 |

0,35 |

|

Стадия/Stage* (cIIB – cIIIA – cIIIB) |

2 – 7 – 1 |

2 – 7 – 3 |

0,84 |

Примечания: * – TNM UICC 8th Edition. Определение значения p для параметрического сравнения двух выборок проводилось по t-критерию Cтьюдента, для непараметрического сравнения использовался критерий χ2 Пирсона; таблица составлена авторами.

Notes: * – TNM UICC 8th Edition. The р-value for parametric comparison of two samples was determined using the Student’s t-criterion, and Pearson’s criterion χ2 was used for nonparametric comparison; created by the authors.

Òàблицà 2/Table 2

Ñтðóêтóðà ðåнтгåнîлîгичåñêиõ и пàтîмîðфîлîгичåñêиõ îбúåêтивныõ îтвåтîв нà нåîàдúювàнтнîå лåчåниå

Radiological and pathological responses after neoadjuvant treatment

|

Группа неоХИТ/ Показатель/The factor neoChIT group (n=10) |

Группа неоХТ/ neo ChT group (n=12) |

p |

|

RECIST (CR – PR – SD) 1 – 6 – 3 |

0 – 7 – 5 |

0,57 |

|

Морфологический ответ/ 3 – 4 – 5 – 1 Pathological response (pCR – MPR{включая/include pCR} – NR – NA* |

2 – 4 – 7 – 1 |

0,75 |