Результаты хирургического лечения перегрузочной метатарзалгии с использованием минимально инвазивных методик

Автор: Бобров Д.С., Шубкина А.А., Лычагин А.В., Слиняков Л.Ю., Дрогин А.Р., Целищева Е.Ю., Явлиева Р.Х., Ригин Н.В., Туффоур-амириках М.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 4 (34), 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение: как и во всех областях хирургии, достижения в ортопедической хирургии развиваются в сторону минимально инвазивных хирургических методов. Преимущества небольших разрезов включают минимальное рассечение мягких тканей, что позволит проводить процедуры в амбулаторных условиях. Существует предположение, что это приводит к более быстрому времени восстановления, позволяющему более раннее возвращение к труду. Как и в случае с любой новой хирургической техникой, существует связанная кривая обучения. В этом исследовании оценивались результаты дистальной минимально инвазивной метатарзальной остеотомии (ДММО).Методы: в исследовании участвовало 56 пациентов (68 стоп), перенесших операции ДMMO. Среди пациентов было 2 мужчин и 54 женщины со средним возрастом 64,2 года. Результаты измеряли с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) боли. Минимальный период наблюдения 1 год; средний срок наблюдений составил 16,5 месяцев.Результаты: после минимального срока наблюдения среднее улучшение по ВАШ составило 3,9 (p=0,05)...

Дммо, дистальная метатарзальная остеотомия, молоткообразная деформация пальца, метатарзалгия

Короткий адрес: https://sciup.org/142221775

IDR: 142221775 | УДК: 617.587-007.24 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.4.7-15

Текст научной статьи Результаты хирургического лечения перегрузочной метатарзалгии с использованием минимально инвазивных методик

Боль в области предплюсны, связанная с перегрузочной ме-татарзалгией вследствие нарушения биомеханики стопы – одна из наиболее частых жалоб пациентов ортопедического профиля.

Weil-остеотомия наиболее распространенная в настоящее время хирургическая процедура для коррекции аномалий плюсневой параболы и дисбаланса распределения нагрузки.

Метатарзальная укорачивающая остеотомия может быть выполнена при перегрузочной метатарзалгии, вывихе или нестабильности плюснефалангового сустава (ПФС) с синовитом, молоткообразной деформацией пальцев.

Выполнение Weil-остеотомия - эффективная и воспроизводимая процедура [1]. Частота несращений при данном виде остеотомии очень низка. Обзор литературы показал, что из 1131 остеотомии было 3% несращений. Сочетание внутренней фиксации со стабильной плоскостью остеотомии позволяет получить высокую частоту консолидации в зоне остеотомии [2].

Несмотря на широкое использование, данная хирургическая техника имеет высокий риск развития послеоперационной контрактуры плюснефалангового сустава и флотирующего пальца [3]. Технически сложным является функциональное восстановление положения головок плюсневых костей в сагиттальной и горизонтальной плоскостях с учетом индивидуальных особенностей пациента с помощью этой техники. Работа Maestro и соавторов [4] была широко принята в качестве метода расчета соответствующей длины плюсневых костей и, следовательно, положения плюсневых костей в месте остеотомии, однако этот метод не учитывает положения плюсневых костей в сагиттальной плоскости (угол наклона плюсневых костей по отношению к поверхности опоры) или другие факторы, имеющие значение с точки зрения идеального положения, такие как общая архитектоника стопы, движения в голеностопном суставе, разгибательная миогенная контрактура голеностопного сустава и функциональные требования конкретного пациента (например, обувь). Khurna и соавторы [5] продемонстрировали важность угла наклона плюсневых костей по отношению к поверхности опоры в сагиттальной плоскости, что объясняет неудачи после Weil-остеотомии.

Идея стабилизации всех остеотомий жестко с внутренней фиксацией была внедрена во всю современную хирургию стопы и голеностопного сустава. Это имеет смысл, если хирург уверен, что положение фиксации является правильным, и это не имеет смысла по причинам, изложенным ранее.

Дистальные минимально инвазивные метатарзальные остеотомии (DMMO) приобрели популярность в Европе [6] в качестве альтернативного хирургического метода Weil-остеотомии, частично из-за проблем с послеоперационной ригидностью и флотирующим пальцем, наблюдаемых при Weil-остеотомии, и частично из-за потенциальных преимуществ динамической коррекции, предполагаемой этой техникой. Эти остеотомии выполняются через небольшие проколы на уровне дистального диафизарно-метафизарного перехода малых плюсневых костей под углом 45° к оси плюсневой кости.

Для выполнения процедуры необходимо специализированное оборудование (бур для малоинвазивных остеотомий, мотор с низкими оборотами и высоким крутящим моментом, который удобно держать в руке - «карандашного типа») и прохождение инструкционного курса с отработкой методики.

Ортопедическая хирургия продолжает развиваться в направлении малоинвазивных хирургических методов, преимущества которой связаны с меньшим рассечением мягких тканей, что обуславливает менее протяженный послеоперационный рубец, приводит к более быстрому восстановлению и уменьшению интенсивности болевого синдрома [7,8].

Однако, в случае с метатарзалгией, минимально инвазивная дистальная метатарзальная метафизарная остеотомия (ДММО) является относительно новым методом, и в литературе недостаточно информации о результатах лечения с использованием этого метода [9]. Это внесуставная остеотомия шейки плюсневой кости без какой-либо внутренней фиксации, регулярно практикуемая хирургами во всем мире. Пациентам рекомендуется активизация с полной нагрузкой в ботинках с жесткой плоской подошвой после операции, что помогает в формировании положения головок плюсневых костей в соответствии с паттерном походки пациента [10]. Положение головок плюсневых костей устанавливается в функционально правильное положение в процессе опоры на стопу и ходьбы в послеоперационном периоде.

Клиническое обследование пациентов с метатарзалгией включает в себя оценку гиперкератоза под плюсневыми головками, эффективность консервативного лечения, (ортезы, ортопедические супинаторы), а также исключение или устранение других причин метатарзалгии, таких как межпальцевые невромы, разгибательная миогенная контрактура голеностопного сустава, разрыв подошвенной связки плюснефалангового сустава и т. д.[11]. В данном исследовании оценивались результаты серии ДММО малых плюсневых костей, проведенных в травматолого-ортопедическом отделении Университетской клинической больнице №1 ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова и ортопедического отделения ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина. Показатели исходов оценивались ретроспективно по результатам анализа послеоперационной визуальной аналоговой шкалы для оценки болевого синдрома как до, так и после операции.

Показания и противопоказания для выполнения дистальной малоинвазивной метафизарной остеотомии плюсневых костей.

Показание для использования методики – лечение перегрузочной метатарзалгии, связанной с изменениями биомеханики стопы и увеличением давления на ограниченные участки подошвенной поверхности стопы с развитием болевого синдрома. Альтернативным методом является использование Weil-остеотомии с возможностью предварительного расчета длины плюсневых костей.

Противопоказания аналогичны противопоказаниям при Weil-остеотомии - активные инфекции и недостаточное кровоснабжение области оперативного вмешательства. Тем не менее, DMMO можно рассматривать в ситуациях, где мягкие ткани стопы слабо развиты и большой открытый доступ (как при Weil-остеотомии) может привести к раневым осложнениям.

Важно понимать, что при использовании этой методики есть существенный риск развития переходной (временной) метатар-залгии после операции.

Возможно использование различных сочетаний остеотомий в зависимости от клинической ситуации. Наиболее часто используется остеотомия 2 и 3 плюсневых костей. Изолированные дистальные минимально инвазивные остеотомии одной плюсневой кости можно безопасно использовать при изолированной метатарзалгии, связанной с избыточной длинной или плантарным смещением головки 2 плюсневой кости при условии, что хирург имеет достаточно опыта владения данной методикой.

DMMO пятой плюсневой кости следует добавить, если есть относительно небольшая разница в длине между четвертой и пятой плюсневыми костями, в противном случае пациент может жаловаться на дискомфорт в области пятого пальца.

Неоднозначным остается вопрос относительно использования данной методики у пациентов с дегенеративными вывихам в плюснефаланговом суставе вследствие разрыва подошвенной связки [12].

Клинические наблюдения и методы

Были проанализированы результаты лечения 56 пациентов с метатарзалгией с 2015 по 2017 год. 28 пациентам дистальные метафизарные минимально инвазивные остеотомии плюсневых костей (ДММО) были выполнены на обеих стопах, 16 пациентам процедуры были выполнены справа; 12 пациентам – слева.

Среди пациентов было 54 женщины и 2 мужчин. Средний возраст пациентов (M со стандартным отклонениемσ) составил 64,2±8,9 лет (диапазон от 42 (min) до 80 (max) лет). Процедуры (ДММО) выполнялись как изолированно (на одной плюсневой кости), так и на нескольких плюсневых костях одновременно.

Все пациенты предъявляли жалобы на боль различной интенсивности в области головок плюсневых костей по подошвенной поверхности стопы.

В исследование не были включены пациенты с дегенеративным вывихом в плюснефаланговом суставе.

Средний срок наблюдения составил 16,5±3,9 месяцев (M со стандартным отклонением σ, min 11 – max 27). Процедура проводилась под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Для каждой остеотомии был сделан небольшой разрез длинной 2 мм, позволяющий получить доступ к шейке каждой плюсневой кости. Расположение разреза зависит от доминирующей руки хирурга и от того, какая стопа будет прооперирована (доступ справа от плюсневой кости по отношению к хирургу для правши). Чрескожный доступ осуществляли через тыльный колотый разрез на медиальной (или латеральной) стороне плюсневых костей, параллельный сухожилию разгибателя. Внесуставная дистальная плюсневая остеотомия выполнялась с использованием прямого бура 2.0×12 мм для минимально инвазивных остеотомий, расположенного под углом 45° относительно плюсневой кости (Рис. 1). Бур работал на малой скорости с высоким вращающим моментом. На протяжении всей процедуры место остеотомии охлаждали нормальным физиологическим раствором, так как бур может вызывать перегревание кости, приводящее к развитию фиброза и псевдоартроза [13]. Лаваж также помогает в удалении костных отломков, что предотвращает появление околосуставных оссификаций в раневом канале. Внутренняя фиксация не проводилась. При наличии показаний были одномоментно выполнены дополнительные процедуры на первом пальце, плюс-нефаланговом суставе и первой плюсневой кости (как с помощью открытого доступа, так и минимально инвазивно). Раны после минимально инвазивной остеотомии ушивалась 1 швом. Активизация с полной нагрузкой в ботинке с жесткой плоской подошвой разрешалась на следующий день после процедуры.

Рис. 1. Расположение бура для минимально инвазивных остеотомий.

Длина плюсневых костей устанавливалась в функционально правильное положение в процессе опоры на стопу и ходьбы в специальной обуви на жесткой плоской подошве в послеоперационном периоде.

Контрольные осмотры производились через 1,5; 3; 6; 12; 18; 24 месяца после операции (рис.4, рис.6). Контрольные рентгенограммы в прямой и боковой проекциях под нагрузкой выполнялись через 1,5; 3; 6; 12; 18 месяцев после операции (рис. 5.1-5.4; рис. 7.1-7.3).

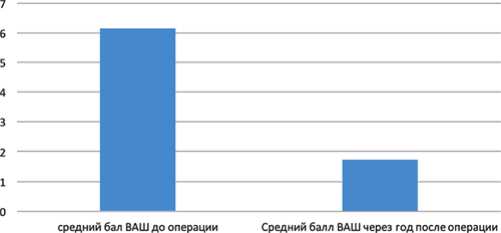

Этим пациентам проводилось анкетирование. Минимальный срок наблюдения составил 12 месяцев. Пациентов также попросили заполнить до- и послеоперационную визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) для оценки боли, которая была завершена ретроспективно (рис.2).

Средние показалели визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) боли до и после операции

ю

9 --------------------------------------------------------------------------------

8 --------------------------------------------------------------------------------

Рис. 4. Клиническое наблюдение 1. Внешний вид стопы до хирургического лечения

Рис. 2. Результаты оценки боли до и после операции у пациентов, перенесших ДММО с помощью визуально-аналоговой шкалы

Результаты

После минимального срока наблюдения среднее улучшение по ВАШ M=3,9±0,2 (средний балл дооперационного периода M=6,14±1,5, средний балл послеоперационного периода 1,7±1,3 (p = 0,05). Ухудшение состояния ВАШ отмечено у 2 пациентов (у пациентки с формированием ложного сустава в зоне остеотомии и у пациентки с плантарным смещением головки плюсневой кости, что привело к перегрузочной метатарзалгии).

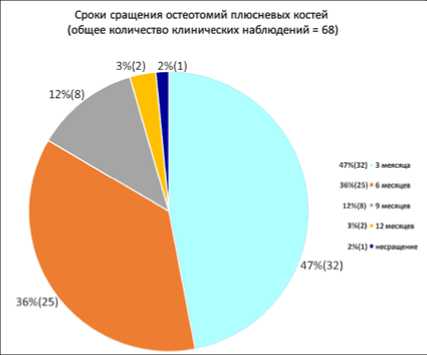

Большинство пациентов испытывали продолжительный отек переднего отдела стопы в течение 3 месяцев, а в некоторых случаях и до 6 месяцев. Средние сроки рентгенологического сращения составили 5,1±2,6 месяца (медиана = 6 месяцев) (рис.3). В целом, 49 из 56 пациентов выполнили бы ту же процедуру, если бы у них была аналогичная проблема на противоположной стопе.

Рис. 3. Сроки рентгенологического сращения ДММО

Рис. 5.1. Клиническое наблюдение 1. Рентгенограммы до и в первые сутки после хирургического лечения

Рис. 5.2. Клиническое наблюдение 1. Рентгенограммы через 3 месяца после хирургического лечения

Рис. 5.3. Клиническое наблюдение 1.

Рентгенограммы через 6 месяцев после хирургического лечения.

Рис. 5.4. Клиническое наблюдение 1.

Рентгенограммы через 18 месяцев после хирургического лечения.

Рис. 6. Клиническое наблюдение 1.

Внешний вид стопы через 18 месяцев после хирургического лечения.

Рис. 7.1. Клиническое наблюдение 2. Рентгенограмма до хирургического лечения.

Рис. 7.2. Клиническое наблюдение 2.

Рентгенограммы в первые сутки после хирургического лечения.

Рис. 7.3. Клиническое наблюдение 2.

Рентгенограммы через 3 месяца после хирургического лечения.

Осложнения

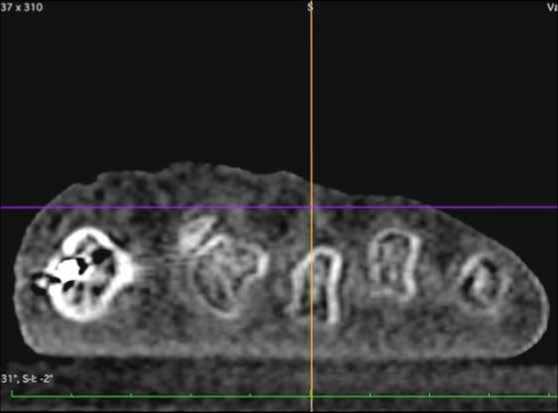

У одной пациентки (1,5% n=68) наблюдались ложные суставы 2, 3 и 4 плюсневых костей через 12 месяцев после операции. Причиной этого могло послужить слишком вертикальное направление остеотомии. На протяжении 6-ти месяцев пациентку беспокоил болевой синдром. Через 9 месяцев после операции болевой синдром у пациентки уменьшился и был менее выражен, чем до операции. Пациентка не была согласна ревизионное хирургическое вмешательство. Одна из пациенток после ДММО на 2 и 3 плюсневых костях, продолжала жаловаться на постоянную боль. При обследовании у пациентки выявлено подошвенное смещение головок 2-3 плюсневых костей (рис. 8.1, 8.2). Это осложнение было разрешено ревизионной операцией с использованием открытой Weil остеотомии. У одной пациентки наблюдалось замедленное восстановление кожных покровов в области доступа, что было связано с поверхностным инфицированием раны. Это состояние было успешно разрешено дренированием раны, перевязками с растворами антисептиков и использованием пероральных антибиотиков.

Рис. 8.1. Клиническое наблюдение 3. Подошвенное смещение головок 2-3 плюсневых костей на рентгенограммах.

Рис. 8.2. Клиническое наблюдение 3. Подошвенное смещение головок 2-3 плюсневых костей на компьютерной томограмме.

У двух пациентов (2,9% n=68) отмечался ожог кожи в области доступа, что сопровождалось замедленным заживлением раны в течение 3-4 недель и перевязок на протяжении этого времени, но не потребовало дополнительных оперативных вмешательств.

У трех пациенток (4,4% n=68), которым была выполнена остеотомия 2-3 плюсневых костей отмечалась боль в проекции головки 4 плюсневой кости в течение первых 6 месяцев после операции (переходная-временная метатарзалгия). У одной из пациенток болевой синдром потребовал дополнительного оперативного вмешательства – DMMO 4 плюсневой кости через 6 месяцев после операции, у двух пациенток болевой синдром перестал беспокоить на осмотре в 6 месяцев после операции.

Обсуждение

Основной симптом метатразалгии – боль в области плюсне-фалангового сустава [14]. При отсутствии положительного эффекта от консервативных методов, пациентам показано оперативное лечение. В последние годы, Weil остеотомия была самым распространенным методом, используемым хирургами. Однако это открытая процедура, и остеотомия выполняется внутрисуставно. Большинство хирургов используют винт для фиксации головки плюсневой кости, хотя научные данные свидетельствуют о том, что Weil остеотомия выполненная без фиксации, имеет похожие результаты [15].

Минимально инвазивная хирургия позволяет выполнять определенные хирургические процедуры у тщательно отобранных пациентов, чтобы оптимизировать результат с менее выраженным послеоперационным болевым синдромом и более быстрым восстановлением пациента [16]. Её роль в хирургическом лечении вальгусной деформации широко известна [17, 18]. Однако, за исключением нескольких исследований из Центральной Европы [19,20] О минимально инвазивной хирургии на 2, 3, 4, 5 плюсневых костях написано мало. ДММО успешно выполняется в Испании с 1990-х годов. В исследовании 1996-1997 [21] результатов лечения с использованием ДММО у 42 пациентов очень хороший и хороший исход был получен в 70% клинических наблюдений и удовлетворительный у остальных пациентов. В Италии малоинвазивная хирургия переднего отдела стопы успешно проводится с середины 1990-х годов. Однако большая часть литературы посвящена коррекции вальгусной деформации. Существует нехватка научных данных о результатах лечения пациентов с использованием ДММО, в частности, в англоязычной литературе.

ДММО предназначена для восстановления физиологической параболы малых плюсневых костей и равномерного перераспределения нагрузки на передний отдел стопы. После выполнения остеотомии ДММО происходит тыльное смещение головки плюсневой кости в сочетании с уменьшением длинны. В случае изолированной длинной второй плюсневой кости и гиперкератоза – остеотомия с фиксацией является благоприятной процедурой, так как это позволяет идеально контролировать запланированную проксимальную миграцию плюсневой головки [19,22,23,24]. Вместе с тем использование ДММО так же возможно, при условии выполнения остеотомии максимально дистально под углом в 45°, что сопровождается высоким процентом консолидации кости в месте остеотомии по результатам данного исследования.

При использовании малоинвазивной хирургии во время вмешательств на переднем отделе стопы, существует возможность ятрогенного повреждения сосудов и сухожилий. Однако при соответствующей подготовке и знании 3-х мерной анатомии стопы риск нейроваскулярного и сухожильного повреждения, связанного с малоинвазивными методами, минимален [5]. В нашей небольшой серии не зафиксировано подобных осложнений.

При использовании бура в минимально инвазионной хирургии по сравнению с пилой происходит более выраженное укорочение плюсневой кости (не менее 2 мм – диаметр рабочей части бура) [25]. Это потенциально может оказать значительное влияние на исход операции по поводу вальгусной деформации. В отличие от этого, при малоинвазивной остеотомии плюсневых костей, которые намеренно укорачиваются, использование бура может благотворно повлиять на результаты. Это приведет к уменьшению давление под головками плюсневых костей, купированию болевого синдрома и уменьшению подошвенных участков гиперкератоза [26]. Диапазон движений плюснефалан-гового сустава не был зарегистрирован в этом исследовании, но другие исследования не показали значительных различий между диапазоном движений после Weil остеотомии и ДММО [9]. При использовании классических открытых вмешательств, такие осложнения, как плавающий палец стопы, может возникать до 36% в послеоперационном наблюдении [27]. В нашей серии DMMO, уровень осложнений был более низким, что может быть связано с особенностями выборки пациентов.

Это исследование имеет свои ограничения: будучи выполненным ретроспективно, пациенты не были рандомизированы, и количество клинических наблюдений в исследовании не слишком большое. Несмотря на эти ограничения, данные о результатах лечения с использованием данной методики позволят повысить осведомленность хирургов о технике в качестве альтернативы Weil-остеотомии.

Выводы

При использовании дистальной метатарзальной малоинвазивной остеотомии (ДММО) получены хорошие клинические результаты, значительное уменьшение болевого синдрома с функциональным улучшением при относительно низком проценте осложнений, сопоставимых с аналогичными открытыми процедурами.

Малоинвазивные техники хирургического лечения пациентов (ДММО) приводят к сокращению койко-дней (экономическая эффективность), более быстрой активизации, снижению риска инфекционных осложнений, снижению риска обострений хронических заболеваний (медицинская эффективность), повышению удовлетворенности пациентов и улучшению качества жизни (социальная эффективность).

Дополнительная информация

Пациенты дали письменное добровольное согласие на использование их данных в научных целях и для публикации с условием соблюдения правил конфиденциальности.

Список литературы Результаты хирургического лечения перегрузочной метатарзалгии с использованием минимально инвазивных методик

- Trnka HJ, Gebhard C, Muhlbauer M, et al. The Weil osteotomy for treatment of dislocated lesser metatarsophalangeal joints: good outcome in 21 patients with 42 osteotomies. Acta Orthop Scand, 2002 Apr, 73(2), pp. 190-4. DOI: 10.1080/000164702753671795

- Highlander P, VonHerbulis E, Gonzalez A, et al. Complications of the Weil osteotomy. Foot Ankle Spec. 2011, 4(3), pp. 165-70. DOI: 10.1177/1938640011402822

- Hofstaetter SG, Hofstaetter JG, Petroutsas A, et al. J Bone Joint Surg Br, 2005, 87(11), pp. 1507-11

- Beech I, Rees S, Tagoe M. A retrospective review of the Weil metatarsal osteotomy for lesser metatarsal deformities: an intermediate followup analysis. J Foot Ankle Surg, 2005, 44(5), pp. 358-64. 10.1053/ j.jfas.2005.07.002 DOI: 10.1053/j.jfas.2005.07.002

- Maestro M, Besse JL, Ragusa M, et al. Forefoot morphotype study and planning method for forefoot osteotomy. Foot Ankle Clin, 2003, 8(4), pp. 695-710. PMID: 14719836

- Khurna A, Kadamabande S, James S, et al. Weil osteotomy: assessment of medium term results and predictive factors in recurrent metatarsalgia. Foot Ankle Surg, 2011, 17(3), pp. 150-7.

- DOI: 10.1016/j.fas.2010.04.003

- Redfern D, Vernois J, Legre' BP. Percutaneous surgery of the forefoot. Clin Podiatr Med Surg, 2015, 32(3), pp. 291-332. 10.1016/ j.cpm.2015.03.007

- DOI: 10.1016/j.cpm.2015.03.007

- Bauer T. Percutaneous forefoot surgery. Orthop Traumatol Surg Res, 2014, 100(1 suppl), pp. S191-S204.

- DOI: 10.1016/j.otsr.2013.06.017

- Soft-Tissue Problems Top Foot and Ankle Complications: 2013 Annual Meeting News. February 19-23, 2013

- Henry J, Besse J, Fessy M. Distal osteotomy of the lateral metatarsals: a series of 72 cases comparing the Weil osteotomy and the DMMO percutaneous osteotomy. Orthop Traumatol Surg Res, 2011, 97(6 suppl), pp. S57-S65.

- DOI: 10.1016/j.otsr.2011.07.003

- Wong T-C, Kong S-W. Minimally invasive distal metatarsal osteotomy in the treatment of primary metatarsalgia. J Orthop Trauma Rehabil, 2013, 17, pp. 17-21

- Слиняков Л.Ю., Бобров Д.С., Ригин Н.В., Мо Ц.., Якимов Л.А., Хурцилава Н.Д., Основные принципы диагностики перегрузочной метатарзалгии в поликлинической практике// Кафедра травматологии и ортопедии. 2015.№3(15). C. 21-24 [Slinyakov L.Y., Bobrov D.S., Rigin N.V., Mo J.., Yakimov L.A., Khurtcilava N.D. Department of Traumatology and Orthopedics, 2015, no. 3(15), pp. 21-24]

- Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Ригин Н.В. Перегрузочная метатарзалгия: патогенез, биомеханика и хирургическое лечение (аналитический обзор литературы). Вестник РАМН. 2017. 72(1). C. 53-58. [Bobrov DS, Slinjakov LJ, Rigin NV. The Primary Metatarsalgia: Pathogenesis, Biomechanics and Surgical Treatment. Annals of the Russian Academy of Medical Sciences, 2017, 72(1), pp. 53-58.]

- DOI: 10.15690/vramn756

- Muñoz-García N, Tomé-Bermejo F, Herrera-Molpeceres JA. Pseudoarthrosis after distal percutaneous osteotomy of lower distal radii. Rev esp cir ortop traumatol, 2011, 55, pp. 31-34

- Scranton PE Jr. Metatarsalgia: a clinical review of diagnosis and management. Foot Ankle Int, 1981, 1, pp. 229-234. PMID: 7262752

- García-Fernández D, Gil-Garay E, Lora-Pablos D, et al. Comparative study of the Weil osteotomy with and without fixation. Foot Ankle Surg, 2011, 17, pp. 103-107. PMID: 21783066

- DiDomenico L, Ford L, Jones C, Krettek C, Schuberth J. Minimally invasive surgery. Foot Ankle Spec, 2012, pp. 5201-207

- Redfern D, Perera A. Minimally invasive osteotomies. Foot Ankle Clin, 2014, 19, pp. 181-189.

- DOI: 10.1016/j.fcl.2014.02.002

- Surgical correction of hallux valgus using minimal access techniques; NICE interventional procedures guidance [IPG332]. http://www.nice. org.uk/guidance/IPG332/chapter/2-The procedure. Published February 2010. Accessed June 13, 2014

- Laffenetre O, Coillard J, Cermolacce C, et al. Percutaneous treatment of static metatarsalgia with distal metatarsal mini-invasive osteotomy. In: Maffulli N, Easley M, eds. Minimally Invasive Surgery of the Foot and Ankle. New York: Springer. 2011, pp. 163-169

- Mifsut D, Franco E, Turowicz M, Subías A, Cutillas B. Osteotomía de Weil percutánea en el tratamiento de las metatarsalgias: correlación clínico-radiológica. Rev Esp Cir Osteoart, 2009, 44, pp. 30-35

- De Prado M, Maffulli N, Easley M. Minimally invasive foot surgery: a paradigm shift. In Minimally Invasive Surgery of the Foot and Ankle. London: Springer-Verlag. 2011, pp. 3-6

- Khalafi A, Landsman AS, Lautenschlager EP, Kelikian AS. Plantar forefoot pressure changes after second metatarsal neck osteotomy. Foot Ankle Int, 2005, 26(7), pp. 550-555.

- DOI: 10.1177/107110070502600710

- Maceira E, Farinas F, Tena J, Escobar R, Baltes J. Analisis de la rigidez metatarso-falangica en las osteotomias de Weil. Revista de Medicina y Cirugia del Pie, 1998, 12, pp. 35-40

- Shahid S, Lee P, Evans S, Thomas R. A comparative study of bone shortening and bone loss with use of saw blades versus burr in hallux valgus surgery. Foot Ankle Surg, 2012, 18, pp. 195-197 10.1016/ j.fas.2011.11.001

- DOI: 10.1016/j.fas.2011.11.001

- Thomas BF. Levelling the tread-elevation of the dropped metatarsal head by metatarsal osteotomy. J Bone Joint Surg Br, 1974, 56B, pp. 314- 319.

- Godoy-Santos AL, Diniz Fernandes T, Luzo C, Ortiz RT, Sakaki M, Weil L Jr. Effectiveness of the dorsal thermoplastic locking orthosis to prevent floating toes in postoperative follow-up of Weil osteotomies: pilot study. Foot Ankle Spec, 2014, 7, pp. 356-362.

- DOI: 10.1177/1938640014532131

- Walker R, Redfern D. Experience with a minimally invasive distal lesser metatarsal osteotomy for the treatment of metatarsalgia. J Bone Joint Surg Br, 2012;94-B(suppl XXII):39