Результаты хирургического лечения симптоматических арахноидальных кист боковой щели головного мозга у детей

Автор: Летягин Г.В., Джафаров Виджай Маисович, Данилин В.Е., Ким С.А., Амелин М.Е., Сысоева А.А.

Журнал: Патология кровообращения и кардиохирургия @journal-meshalkin

Рубрика: Нарушения ритма сердца

Статья в выпуске: 3 т.20, 2016 года.

Бесплатный доступ

Арахноидальные кисты боковой щели - часто встречающаяся патология, составляющая 30-50% всех арахноидальных кист головного мозга. В настоящее время тактика хирургического лечения пациентов противоречива. Длительное время методами лечения были как микрохирургические, так и шунтирующие операции, но в современной нейрохирургии многие авторы отдают предпочтение эндоскопическим методикам или микрохирургии с эндоскопической ассистенцией. Дискуссионными остаются показания к операции: некоторые авторы считают необходимым «профилактическое» хирургическое лечение кист боковой щели при минимальных клинических проявлениях. В статье отражен анализ клинических и рентгенологических результатов хирургического лечения кист боковой щели головного мозга у 22 детей, оперированных в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России (Новосибирск) с 2013 по 2015 г. Приоритет в группе пациентов отдавался эндоскопическому лечению данной патологии. После вмешательства у 18 (81,8%) больных отмечено регрессирование клинической симптоматики. Положительный эффект не достигнут у 4 (18,1%) пациентов с первичной эндоскопической кистоцистерностомией: им потребовались дополнительные операции. Эндоскопическая фенестрация является безопасной, эффективной и малоинвазивной методикой первого этапа лечения пациентов c симптоматической кистой боковой щели.

Арахноидальные кисты головного мозга, кисты сильвиевой щели, кисты боковой щели, нейроэндоскопия, кистоцистерностомия, фенестрация, кистоперитонеальное шунтирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142140762

IDR: 142140762 | DOI: 10.21688-1681-3472-2016-3-90-97

Текст научной статьи Результаты хирургического лечения симптоматических арахноидальных кист боковой щели головного мозга у детей

Арахноидальные кисты (АК) в литературе описаны как врожденные аномалии развития оболочек головного мозга, которые представляют собой скопление ликвора в пределах измененной паутинной оболочки [1–5]. В настоящее время патофизиология АК изучена недостаточно. Наиболее часто высказывается теория прогрессивного накопления ликвора во врожденных, не естественных полостях головного мозга по клапанному механизму [4]. В зависимости от локализации выделяют две группы АК: супратенториальные и инфратенториальные. К супратенториальным относят кисты Сильвиевой или боковой щели, селлярной области, парасагиттальные. В группе инфратенториальных выделяют четверохолмные, субэпендимальные, кисты мозжечка. Доля кист боковой щели (КБЩ) среди кист другой локализации колеблется от 30 до 50% и составляет 1% от общего числа объемных образований головного мозга [1–3]. По клиническому течению они могут быть асимптомными и симптоматическими. Клиническая картина АК во многом зависит от локализации, степени изолированности от ликворосодержащих пространств и отношения к путям ликворооттока. Классификация, предложенная Galassi E. и соавт. в 1982 г., основана на нейровизуализационных характеристиках КБЩ и рассматривает их следующим образом [4, 6, 7]:

Статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0.

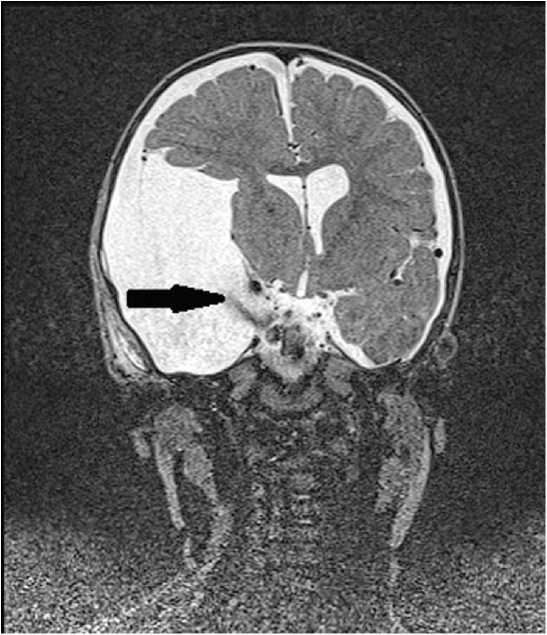

Рис. 1. Контрольная магнитно-резонансная томография головного мозга у ребенка 9 мес. без контрастирования после эндоскопической кистоцистерностомии (режим Steady-state constructive interference с толщиной среза 0,8 мм). Стрелкой указан ток ликвора из полости кисты в базальную цистерну

Fig. 1. Unenhanced control MRI scan of a 9-month baby’s brain following endoscopic cysto-cisternostomy (steady-state constructive interference with 0.8 mm slice). The arrow indicates liquorrhea from the cyst cavity into the basal cistern.

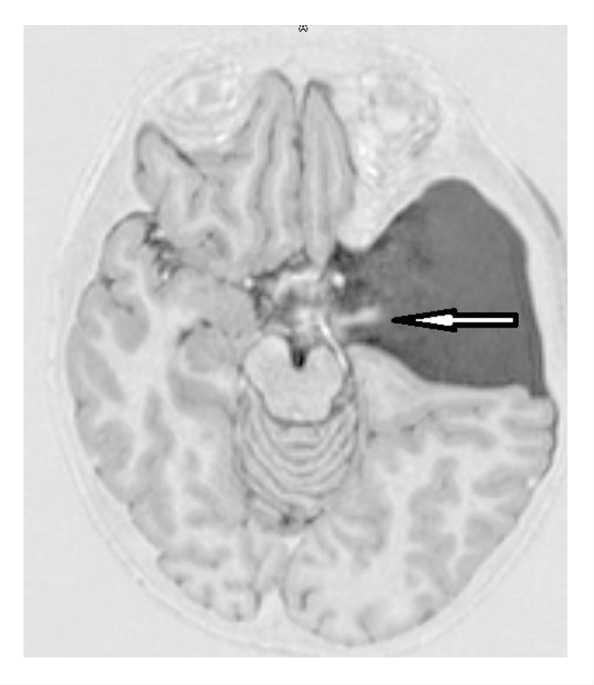

Рис. 2. Контрольная магнитно-резонансная томография головного мозга ребенка 14 лет после эндоскопической кистоцистерностомии (IR-режим с толщиной среза 1 мм). Стрелкой указан ток ликвора из полости кисты в базальную цистерну

Fig. 2. Control MRI scan of a 14-year old adolescent’s brain following endoscopic cysto-cisternostomy (IR mode with a 1 mm slice). The arrow indicates liquorrhea from the cyst cavity into the basal cistern.

-

• I тип — кисты небольшого размера, свободно сообщающиеся с прилежащими цистернами; ограничены передней частью височной ямки; височный полюс компримирован кзади;

-

• II тип — кисты среднего размера, треугольной или прямоугольной формы с прямым внутренним краем по меньшей мере на одном срезе компьютерной томографии; cвязаны с передними и средними частями височной ямки; оказывают умеренный масс-эффект на височную долю;

-

• III тип — большие, овальные или круглые кисты, занимающие всю среднюю черепную ямку, вызывающие атрофию височной доли, с компрессией лобных и теменных долей, со смещением желудочковой системы головного мозга.

В настоящее время используют три варианта хирургического лечения КБЩ, применяя отдельно или в комбинации [1–3, 8–12]:

-

• микрохирургическая фенестрация стенок кисты;

-

• эндоскопическая фенестрация стенок кисты;

-

• шунтирующие операции.

Эффективность этих операций, согласно данным зарубежных авторов, колеблется в широких диапазонах и имеет противоречивый характер [1, 3, 5]. Положительные результаты эндоскопического хирургического лечения варьируют от 45 до 100%, успешность микрохирургических операций достигает 75–100% [1, 2, 13–15]. Шунтирующие операции позволяют быстрее достичь контроля над клинической картиной заболевания, размером кист, однако сопряжены с высокой частотой осложнений в виде шунт-зависимости, шунт-инфекции [3].

Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения кист боковой щели головного мозга у пациентов детского возраста в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России (Новосибирск).

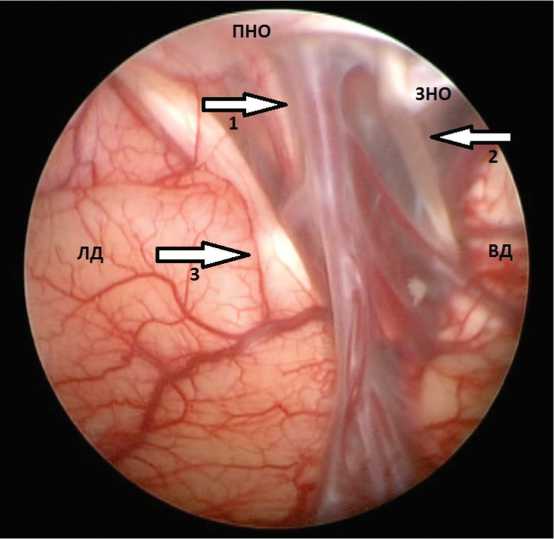

Рис. 3. Эндоскопическая анатомическая картина боковой щели

Примечание. ЛД — лобная доля; ВД — височная доля; ПНО — передний наклоненный отросток; ЗНО — задний наклоненный отросток; 1 — вена боковой щели; 2 — глазодвигательный нерв; 3 — обонятельный нерв

Fig. 3. Endoscopic anatomic picture of lateral fissure.

Note. ЛД — frontal lobe; ВД — temporal lobe; ПНО — anterior clinoid process; ЗНО — posterior clinoid process; 1 — lateral fissure vein; 2 — oculomotor nerve; 3 — olfactory nerve.

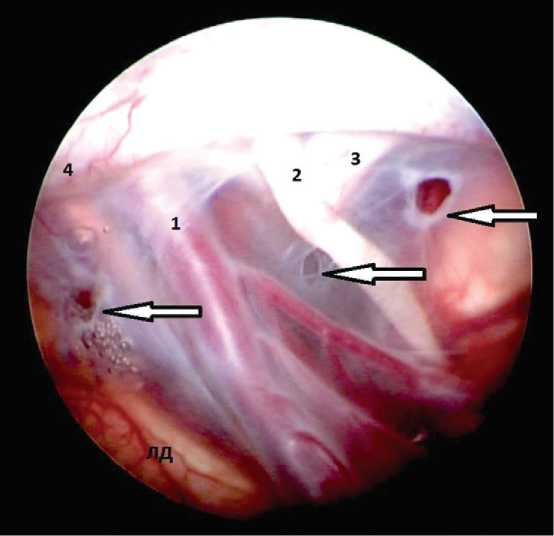

Рис. 4. Эндоскопическая картина после формирования кистоцистерноанастомоза. Стрелками указаны сформированные стомы между полостью кисты и цистернами основания мозга

Примечание. 1 — вена боковой щели; 2 — глазодвигательный нерв; 3 — задний наклоненный отросток; 4 — передний наклоненный отросток; ЛД — лобная доля

Fig. 4. Endoscopic picture after cysto-cisternoanastomosis. The arrows show persistent stomas between the cyst cavity and basilar cisterns.

Note. 1 — lateral fissure vein; 2 — oculomotor nerve; 3 — posterior clinoid process; 4 — anterior clinoid process; ЛД — frontal lobe.

Методы

В 2013–2015 гг. в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России (Новосибирск) прооперированы 22 пациента с КБЩ, которым проведена кистоцистерностомия (эндоскопическая и микрохирургическая). Ранее пациентам не выполняли хирургического лечения кист головного мозга. Возраст пациентов варьировал от 2 мес. до 17 лет (средний возраст на момент операции составил 5,6 года). Гендерный состав представлен в 18 (81,8%) случаях мужским полом, в 4 (18,2%) — женским. В пред- и раннем послеоперационном периоде пациентам проводили клинический осмотр, оценку неврологического статуса и инструментальное исследование (мультиспиральную компьютерную томографию, МСКТ, и магниторезонансную томографию, МРТ, головного мозга). Объем кист определяли с помощью пакета программ «Махаон PACS» и на рабочих станциях томографов Siemens. Проводили расчет площадей кист на аксиальных срезах КТ, МРТ с дальнейшим автоматическим высчитыванием их объема.

Последующий контроль динамики клинической картины, результатов обследования МРТ головного мозга проходил с интервалом от 3 до 6 мес. Катамнез составил от 3 мес. до 2,9 года (средняя продолжительность 1,5 года).

Для контроля функции стомы выполняли МРТ головного мозга, при этом рутинную МРТ дополняли тонкос-резовой последовательностью в Steady-state constructive interference с толщиной среза 0,8 мм (с расположением срезов на уровне стомы) и IR (inversion recovery) режимах (рис. 1, 2). Также применяли высокоразрешающую МСКТ головного мозга с толщиной реконструируемого среза 0,6 мм с последующим построением многоплоскостных реформаций.

Техника эндоскопической операции

Кистоцистерностомия заключалась в фенестрации стенок кисты конвекситально во время проведения эндоскопа и на основании в средней черепной ямке, сообщая полость кисты с цистернами (предмостовой,

Таблица 1 Клинические проявления и их динамика

|

Симптом |

Пациенты, n (%) |

Послеоперационный контроль клинической картины |

||

|

купирована, n (%) |

улучшение, n (%) |

прежняя, n (%) |

||

|

Головная боль, тошнота, рвота, беспокойство, срыгивание |

13 (59,0) |

11 (50) |

1 (4,5) |

1 (4,5) |

|

Судорожный синдром |

7 (31,7) |

1 (4,5) |

2 (9,0) |

4 (18,2) |

|

Задержка развития |

6 (27,2) |

– |

6 (27,2) |

– |

|

Увеличение размеров головы, локальная деформация черепа |

4 (18,2) |

– |

4 (18,2) |

– |

|

Тревожность, истерия |

2 (9,0) |

– |

– |

2 (9,0) |

|

Парез нервов глазодвигательной группы, снижение остроты зрения |

3 (13,6) |

– |

3 (13,6) |

– |

Результаты

Распределение КБЩ по классификации Galassi E. и соавт. (1982) было следующим: 17 (77,2%) случаев — тип III, 5 (22,8%) — тип II. Кисты боковой щели у 17 (77,2%) пациентов располагались слева, у 5 (22,8%) — справа. У 15 (68,1%) больных с кистой Galassi III ней-ровизуализационными методами обследования определяли смещение срединных структур, контрвен-трикуломегалию, компрессию ипсилатерального желудочка, расширение субарахноидальных щелей с противоположной стороны.

Все кисты имели симптоматический характер и оказывали масс-эффект. Наиболее часто клинические проявления были представлены общемозговой симптоматикой (головной болью, тошнотой, рвотой — 13 (59,0%) случаев), судорожный синдром наблюдался у 7 (31,7%) больных, задержка психомоторного развития — у 6 (27,2%). В 19 (86,3%) случаях встречались комбинации симптомов (табл. 1).

Таблица 2 Виды операций и тип кисты боковой щели

|

Операция |

Тип КБЩ по классификации Galassi E. и соавт. |

|

|

II, n (%) |

III, n (%) |

|

|

Эндоскопическая фенестрация |

5 (22,8) |

16 (72,7) |

|

Микрохирургическая фенестрация |

– |

1 (4,5) |

|

Кистоперитонеальное шунтирование |

– |

3 (13,6) |

Примечание. КБЩ — кисты боковой щели

У 21 (95,4%) пациента выполнен эндоскопический способ лечения. Микрохирургическая фенестрация проведена в одном (4,6%) случае (табл. 2).

В послеоперационном периоде у 18 (81,8%) пациентов клиническая картина заболевания имела положительную динамику. Осложнения геморрагического характера наблюдались в одном (4,5%) случае. В раннем послеоперационном периоде на МСКТ выявлена субдуральная гематома малого объема без клинических проявлений. Хирургическую коррекцию в этом случае не проводили.

Результаты рентгенологических данных в виде уменьшения объема кист представлены в 14 (63,6%) случаях.

Размеры 4 (18,2%) кист не изменились, при этом они имели бессимптомный характер. В катамнезе у 4 (18,2%) больных клинически и по данным МРТ диагностирована дисфункция стомы. Из них у 2 (9,0%) пациентов проведены эндоскопические ревизии. У одного ребенка 5 лет с КБЩ справа (Galassi II) возобновление симптомов отмечено через 3 мес. У пациента 4 лет с КБЩ слева (Galassi III) возобновление симптомов через 2 нед. после первичной операции, ревизия завершилась шунтирующей операцией в связи с выявлением открытой, но не функционирующей стомы. Кистоперитонеальное шунтирование проведено двум (9,0%) пациентам в связи с неэффективностью стомы.

При оценке динамики объемов кист в отдаленном периоде выделены 2 группы: в первой группе (4 пациента) контроль проведен через 4 мес. после операции, во второй (4 пациента) — через 1 год. В остальных случаях результаты динамики МР картины не рассматривались, так как контрольные исследования были выполнены в разные послеоперационные периоды. Среднее значение разности размеров в до-, послеоперационном периоде в первой группе составило 34,6 (ширина от 25,3 до 94,9) мл, во второй — 43,3 (ширина от 5,5 до 51,3) мл.

Обсуждение

Арахноидальные кисты головного мозга встречаются преимущественно в нейрохирургии детского возраста. Целью хирургического вмешательства является устранение масс-эффекта и достижение компенсации клинической картины. Для лечения этой патологии выполняют имплантацию шунт-системы, микрохирургическую и эндоскопическую фенестрации, а также их комбинации.

Многие авторы отмечают, что показанием к хирургическому лечению являются АК с симптоматическим течением, таким как общемозговая симптоматика, приступы эпилепсии, задержка развития. Ведение пациентов с асимптомными кистами является предметом дискуссий. В литературе описывают травматические, спонтанные разрывы кист с образованием субдуральных гематом, требующих оперативного лечения, в связи с нарастающим масс-эффектом, повышением внутричерепного давления [11, 16–18]. В комментарии к статье Tamburrini G. и соавт. (2010) о проблемах кист боковой щели Rocco C.D. сравнивает риски кровоизлияний оперированных и неоперированных кист. Он ставит под сомнение необходимость хирургического лечения бессимптомных КБЩ с целью профилактики кровоизлияния, риск которого выше у оперированных пациентов [12, 18, 19]. Случаи спонтанного исчезновения кист подтверждают сомнительный на сегодняшний день отбор на хирургическое лечение всех пациентов с КБЩ [5, 18].

Вариабельная эффективность эндоскопической или микрохирургической техники, представленной в литературе, а также значимый процент осложнений со стороны шунтирующих операций, несмотря на высокую эффективность, оставляют выбор хирургического лечения первого этапа неясным. Albright A.L. и соавт. рекомендуют выполнять детям старшей возрастной группы как микрохирургию, так и эндоскопию, а детям младшей возрастной группы — только шунтирование, в частности кист больших размеров со значительным масс-эффектом [8]. По сообщению Gangemi M. и соавт., эндоскопический метод является первоначальным этапом лечения интракраниальных кист [9]. Alexiou G.A. и соавт. для лечения кист данной локализации выполняют только шунтирующие операции [20]. Holst A.V. и др. предпочитают микрохирургическое лечение КБЩ, основываясь на высокой частоте реопераций (73%) после эндоскопического лечения [10]. Turhan T. и соавт. рассматривают в равной степени как микрохирургические, так и эндоскопические операции [21]. Результаты исследования Shim K.W. и соавт. (анализ 95 случаев) показали одинаковые количество осложнений и уровень эффективности микрохирургических и эндоскопических методов лечения [16].

Эффективность лечения пациентов в представленном нами исследовании составляет 81,8%. По данным Lee E.J. и коллег, эффективность эндоскопических операций составляет 87,3%, микрохирургических — 93,3% [17]. Обращает на себя внимание резистентность приступов эпилепсии к лечению кист как в нашем, так и других исследованиях [17, 22, 23]. Общемозговая симптоматика, которая наблюдалась до операции у всех пациентов с судорожным синдромом, регрессировала после хирургического лечения. Пациенты с сохраняющимся после вмешательства судорожным синдромом требуют более тщательного выявления эпилептического очага.

Многие нейрохирурги признают меньшую эффективность эндоскопической кистоцистерностомии в снижении объема кисты по сравнению с другими методами [16, 17, 22]. В проведенном исследовании уменьшение размеров кист после первичного хирургического лечения выявлено в 14 (63,6%) случаях. Li E.J. и соавт. сообщают о 71,5% пациентов с регрессом размеров кист, а Levy M.L. и др. докладывают о 82% таких наблюдений после микрохирургической фенестрации [24, 25]. Zhang и соавт. сообщают об удалении шунтов у 2 (3,2%) пациентов в связи с исчезновением кисты после имплантации системы шунтирования, а Shim K.W. и др. — об облитерации 6 (6,3%) кист после эндоскопической фенестрации при среднем периоде наблюдения 6,9 года [16, 23]. Alexiou G.A. и соавт. обращают внимание на значимое уменьшение размеров кист в группе детей до 2-летнего возраста [20]. Li Y. и др. отметили иную воз-раст-зависимую динамику кист: увеличение объема при среднем возрасте пациентов 0,6 года, снижение объема в группе со средним возрастом 4–5 лет и без изменения размеров — с медианой 19 лет. [24]. Объем кист имеет значение не только в связи с развитием масс-эффекта, риском разрыва кист, субдуральных кровоизлияний, но и нарушением регионального функционального развития мозговой ткани [22]. Shim K.W. и др. сообщают о полном восстановлении объема височной доли, несмотря на ее атрофию, в серии наблюдений после имплантации шунт-системы [16].

Ввиду приоритета эндоскопического лечения невозможно сравнить качественную динамику клинических симптомов, МСКТ- или МРТ-данных как после операции, так и в отдаленном периоде с другими способами лечения. Исследователи сообщают об отсутствии статистической разницы в клинических и рентгенологических исходах при объективном сравнении групп пациентов, которым применены различные методы хирургии [17]. Некоторые авторы также не выявили связи между степенью снижения объема кист и динамикой клинической картины [16, 17]. Эндоскопическая фенестрация менее инвазивный метод, по сравнению с микроскопической цистерностомией, и демонстрирует меньшую частоту осложнений, по сравнению с шунтирующими операциями, и предлагается как первый этап лечения АК головного мозга.

Геморрагические осложнения, при которых необходимо хирургическое лечение, по данным многих авторов, варьируют от 1 до 15% [26, 27]. Среди представленных пациентов геморрагические осложнения составили 4,5%. Эндоскопическая цистерностомия показала наименьшую частоту осложнений и в литературных источниках [9, 16, 17, 22].

Ревизии проводили у 2 (9%) пациентов представленного исследования. Di Rocco F. и соавт. отмечают два случая рецидива КБЩ после эндоскопии вследствие закрытия стомы, при этом повторная эндоскопическая ревизия стомы привела к положительному результату в лечении [19]. Иные данные сообщают Holst A.V. и др.: дисфункция соустья наблюдалась у 11 (73%) из 15 пациентов, что потребовало повторных операций (микрохирургической фенестрации либо кистоперитонеального шунтирования) [10]. В настоящее время реоперации у пациентов с шунт-системами составляют около 30% [3].

Заключение

Арахноидальные кисты боковой щели остаются патологией, не имеющей единого подхода в выборе типа хирургического лечения. Эндоскопическая кистоцистерностомия, на наш взгляд, является достаточно безопасной, эффективной и малоинвазивной методикой первого этапа лечения пациентов c КБЩ, а шунтирующие операции необходимы в случаях неэффективности стомы после предыдущих вмешательств.

Финансирование

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Результаты хирургического лечения симптоматических арахноидальных кист боковой щели головного мозга у детей

- Хачатрян В.А., Меликян А.Г., Самочерных К.А., Ким А.В., Сысоев К.В. Клинические рекомендации по диагностике и лечению арахноидальных кист латеральной щели головного мозга у детей. Санкт-Петербург: Ассоциация нейрохирургов России, 2015.

- Greenberg M. Handbook of neurosurgery. Thieme; 2010. P. 94-96.

- Lumenta C.B., Rocco C. Di, Haase J., Mooij J.J.A. (Eds.). European Manual of Medicine Neurosurgery. Springer-Verlag; 2010. P. 336.

- Jallo G.I., Kothbauer K.F., Pradilla G. Controversies in Pediatric Neurosurgery//New York-Stuttgart: Thieme; 2010. P. 6-11.

- Beltramello A., Mazza C. Spontaneous disappearance of a large middle fossa arachnoid cyst//Surg. Neurol. 1985. Vol. 24. No. 2. P. 181-183.

- Galassi E., Piazza G., Galst H., Frank P. Arachnoid cysts of the middle cranial fossa: a clinical and radiological study of 25 cases treated surgically//Surg. Neurol. 1980. Vol. 14. No. 3. P. 211-219.

- Galassi E., Tognetti F., Gaist G., Fagioli L., Frank F., Frank G. CT scan and metrizamide CT cisternography in arachnoid cysts of the middle cranial fossa: classification and pathophysiological aspects//Surg. Neurol. 1982. Vol. 17. No. 5. P. 363-369.

- Albright A.L., Pollack I.F., Adelson P.D., 3rd Edition. Principles and Practice of Pediatric Neurosurgery. Thieme; 2015. P. 157.

- Gangemi M., Seneca V., Colella G., Cioffi V., Imperato A., Maiuri F. Endoscopy versus microsurgical cyst excision and shunting for treating intracranial arachnoid cysts//J. Neurosurg. Pediatr. 2011. Vol. 8. No. 2. P. 158-164 DOI: 10.3171/2011.5.PEDS1152

- Holst A.V., Danielsen P.L., Juhler M. Treatment options for intracranial arachnoid cysts: a retrospective study of 69 patients//Acta Neurochir. Suppl. 2012. Vol. 114. P. 267-270 DOI: 10.1007/978-3-7091-0956-4_52

- Poirrier A.L., Ngosso-Tetanye I., Mouchamps M., Misson J.P. Spontaneous arachnoid cyst rupture in a previously asymptomatic child: a case report//Eur. J. Paediatr. Neurol. 2004. Vol. 8. No. 5. P. 247-251 DOI: 10.1016/j.ejpn.2004.04.005

- Tamburrini G., Caldarelli M., Massimi L., Santini P., Di Rocco C. Subdural hygroma: an unwanted result of Sylvian arachnoid cyst marsupialization//Childs Nerv. Syst. 2003. Vol. 19. No. 3. P. 159-165 DOI: 10.1007/s00381-003-0724-2

- Коршунов А.Е., Кушель Ю.В. Сравнение эндоскопического и микрохирургического методов фенестрации кист боковой щели у детей//Сборник материалов IV Всероссийской конференции по детской нейрохирургии. Санкт-Петербург: Общество по детской нейрохирургии, 2015. С. 37.

- Самочерных К.А., Фиголь А.Н. Эндоскопические вмешательства в лечении арахноидальных кист головного мозга//Сборник материалов IV Всероссийской конференции по детской нейрохирургии. Санкт-Петербург: Общество по детской нейрохирургии, 2015. С. 61.

- Fewel M.E., Levy M.L., McComb J.G. Surgical treatment of 95 children with 102 intracranial arachnoid cysts//Pediatr. Neurosurg. 1996. Vol. 25. No. 4. P. 165-173.

- Shim K.W., Lee Y.H., Park E.K., Park Y.S., Choi J.U., Kim D.S. Treatment option for arachnoid cysts//Child Nerv. Syst. 2009. Vol. 25. No. 11. P. 1459-1466 DOI: 10.1007/s00381-009-0930-7

- Lee E.J., Ra Y.S. Clinical and neuroimaging outcomes of surgically treated intracranial cysts in 110 children//J. Korean. Neurosurg. Soc. 2012. Vol. 52. No. 4. P. 325-333. DOI: 10.3340/jkns.2012.52.4.325

- Di Rocco C. Sylvian fissure arachnoid cysts: we do operate on them but should it be done?//Child Nerv. Syst. 2010. Vol. 26. No. 2. P. 173-175 DOI: 10.1007/s00381-009-1041-1

- Di Rocco F., James S., Roujeau T., Puget S., Sainte-Rose C., Zerah M. Limits of endoscopic treatment of Sylvian arachnoid cysts in children//Child Nerv. Syst. 2010. Vol. 26. No. 2. P. 155-162 DOI: 10.1007/s00381-009-0977-5

- Alexiou G.A., Varela M., Sfakianos G., Prodromou N. Shunting for the treatment of arachnoid cysts in children//Neurosurgery. 2010. Vol. 67. No. 6. P. 1632-1636. DOI: 10.1227/NEU.0b013e3181f94476

- Turhan T., Ersahin Y., Akinturk N., Mutluer S. Fenestration methods for Sylvian arachnoid cysts-endoscopy or microsurgery//Child Nerv. System. 2012. Vol. 28. No. 2. P. 229-235. DOI: 10.1007/s00381-011-1487-9

- Schulz M., Kimura T., Akiyama O., Shimoji K., Spors B., Miyajima M., Thomale U.-W. Endoscopic and Microsurgical Treatment of Sylvian Fissure Arachnoid Cysts-Clinical and Radiological Outcome//World Neurosurgery. 2015. Vol. 84. No. 2. P. 327-336 DOI: 10.1016/j.wneu.2015.03.026

- Zhang B., Zhang Y., Ma Z. Long-term results of cystoperitoneal shunt placement for the treatment of arachnoid cysts in children//J. Neurosurg. Pediatr. 2012. Vol. 10. No. 4. P. 302-305 DOI: 10.3171/2012.7.PEDS11540

- Li Y., Chen X., Xu B. The efficacy of neuro-endoscopic treatment for middle cranial fossa arachnoid cysts assessed by MRI 3D segmentation and modeling//Childs Nerv. Syst. 2014. Vol. 30. No. 6. P. 1037-1044 DOI: 10.1007/s00381-013-2329-8

- Levy M.L., Wang M., Aryan H.E., Yoo K., Meltzer H. Microsurgical keyhole approach for middle fossa arachnoid cyst fenestration//Neurosurgery. 2003. Vol. 53. No. 5. P. 1138-1144.

- Parsch C.S., Krauss J., Hofmann E., Meixensberger J., Roosen K. Arachnoid cysts associated with subdural hematomas and hygromas: analysis of 16 cases, long-term follow-up, and review of the literature//Neurosurgery. 1997. Vol. 40. No. 3. P. 483-490.

- Tascu A., Florea S.M. Surgical decompression of arachnoid cysts: a study on 44 pediatric patients//Romanian Neurosurgery. 2013. Vol. XX3. P. 264-270.