Результаты интердисциплинарных исследований памятников Срубно-Алакульского типа Башкирского Приуралья (на примере Казбуруновского археологического микрорайона)

Автор: Шутелева И.А., Щербаков Н.Б., Гольева А.А., Луньков В.Ю., Лунькова Ю.В., Леонова Т.А., Орловская Л.Б., Радивоевич М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые исследования археологических памятникови новые находки

Статья в выпуске: 246, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена краткая информация о результатах комплексных междисциплинарных исследований памятников позднего бронзового века срубно-алакульского круга Казбуруновского археологического микрорайона. Определены хронологические рамки данного культурного образования в Башкирском Приуралье, выявлены характерные черты его носителей в антропологическом и палеогенетическом облике, а также вероятные способы строительства и особенности поселений и погребальных памятников.

Эпоха позднего бронзового века, башкирское приуралье, сруб-но-алакульский тип памятников, интердисциплинарные исследования, радиоуглеродное ams-датирование, adna-анализы (палеогенетика)

Короткий адрес: https://sciup.org/14328396

IDR: 14328396

Текст научной статьи Результаты интердисциплинарных исследований памятников Срубно-Алакульского типа Башкирского Приуралья (на примере Казбуруновского археологического микрорайона)

В последние десятилетия изучению вопросов происхождения, распространения, относительной и абсолютной хронологии памятников срубно-алакульского круга посвящен не один десяток научных исследований. Не имея возможности подробно остановиться на всех, укажем лишь ключевые публикации, проливающие свет на современное состояние проблемы.

Впервые вопрос о соотношении двух культурных общностей – срубной и ала-кульской – был поставлен К. В. Сальниковым (1967). Вместе с постулированием самого взаимодействия К. В. Сальников выделил хронологические рамки каждого из культурных типов, предположив, что время существования срубной общности приходится на период XVI–XIII вв. до н. э. ( Сальников , 1967. С. 211, 212), а ала-кульской – на середину – вторую половину II тыс. до н. э. (XV–XII вв. до н. э.) (Там же. С. 343). При этом он полагал, что алакульская культура является заключительным этапом развития андроновской и переходным этапом между федоровским

* Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 16-11-02003.

, _ 0 2км а * о в । ।_____।

и замараевским культурными типами. Однако смешение погребальной обрядности срубной и андроновской культур было отмечено К. В. Сальниковым только на алакульском этапе. Отметим, что взаимопроникновение культурных традиций не признавалось К. В. Сальниковым в полной мере (за исключением территории Оренбуржья и Северного Казахстана), хотя он и констатировал «чересполосное» проживание носителей срубной и андроновской (алакульской) традиций, отмечая существование особой смешанной материальной культуры, нашедшей отражение в керамическом материале ( Сальников , 1967. С. 343–348).

Впоследствии в археологии Башкирии концепция К. В. Сальникова стала определяющей, и если исследователи 1970–1990-х гг. и признавали необходимость трансформации отдельных его построений, в целом же находились под влиянием его научных выводов ( Горбунов , 1985). Таким образом, продолжала существовать сложившаяся хронологическая шкала, относившая срубные памятники к периоду XIV–XIII вв. до н. э. ( Морозов, Нигматуллин , 2003. С. 18).

Особого внимания заслуживает монографическое исследование Н. Г. Рутто (2003), посвященное срубно-алакульским связям на территории Южного Урала. Исследователь справедливо отмечала, что ряд «нетипичных» погребений Старо-Яппаровского могильника, отнесенных авторами раскопок к срубным, в реальности являются иллюстрацией взаимодействия срубной и алакульской общностей ( Рутто , 2003. С. 23).

Н. Г. Рутто описала широкий ареал подобных синкретичных памятников, исследованных в 1970–1980-е гг. уфимскими археологами в различных районах Башкирии. На наш взгляд, верно расставляя акценты и выявляя синкретичные или «миксовые» комплексы, Н. Г. Рутто продолжала придерживаться традиционной хронологии, которая относила период срубно-алакульского сосуществования ко времени XV–XIII вв. до н. э.

Анализу взаимодействия срубной и алакульской культур большое внимание уделялось И. П. Алаевой. Автором выделено три группы памятников, в материалах которых нашло отражение взаимодействие этих культурных образований – с преобладанием алакульских черт, срубных и комплексы, где «…равномерно сочетаются черты обеих культур…» ( Алаева , 2008. С. 377). Подробнее для территории степной зоны Южного Зауралья отмечаются значительные следы взаимодействия срубной и алакульской культур, с доминирующим участием последней ( Алаева , 2015. С. 11).

Рассматривая проблему абашевской культуры, В. С. Горбунов также коснулся вопросов срубно-алакульского взаимодействия. Он считает, что абашевское

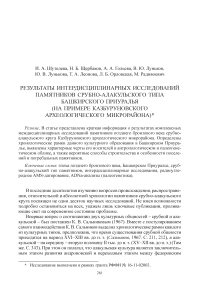

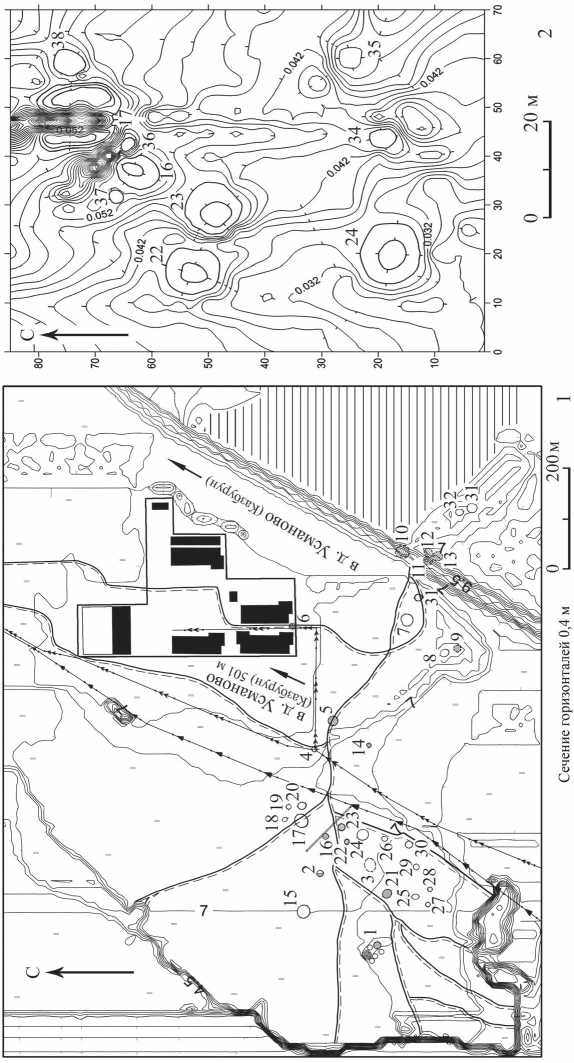

Рис. 1. Казбуруновский археологический микрорайон. Карта расположения археологических памятников

1 – Казбуруновский IV курганн. м-к; 2 – Казбуруновский III курганн. м-к; 3 – Усмановское I пос.; 4 – Казбуруновский II курганн. м-к; 5 – Усмановское IV пос.; 6 – Казбуруновский I курганн. м-к; 7 – Усмановское III пос.; 8 – Усмановское II пос.; 9 – Салиховский I курганн. м-к; 10 – Турумбетовский I курганн. м-к; 11 – Мурадымовский III курганн. м-к; 12 – Мурады-мовское пос.; 13 – Мурадымовский II одиночн. курган; 14 – Мурадымовский I одиночн. к-н; 15 – Мурадымовский IV одиночн. к-н; 16 – Мурадымово VII, пос.; 17 – Мурадымово VIII, пос.; 18 – Мурадымово V, курганн. м-к а – поселенческие памятники; б – одиночные курганы; в – курганные могильники

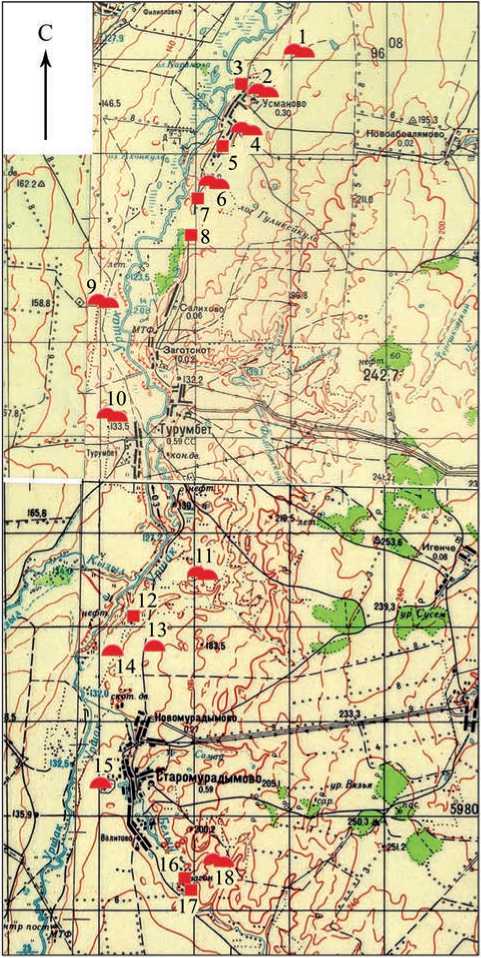

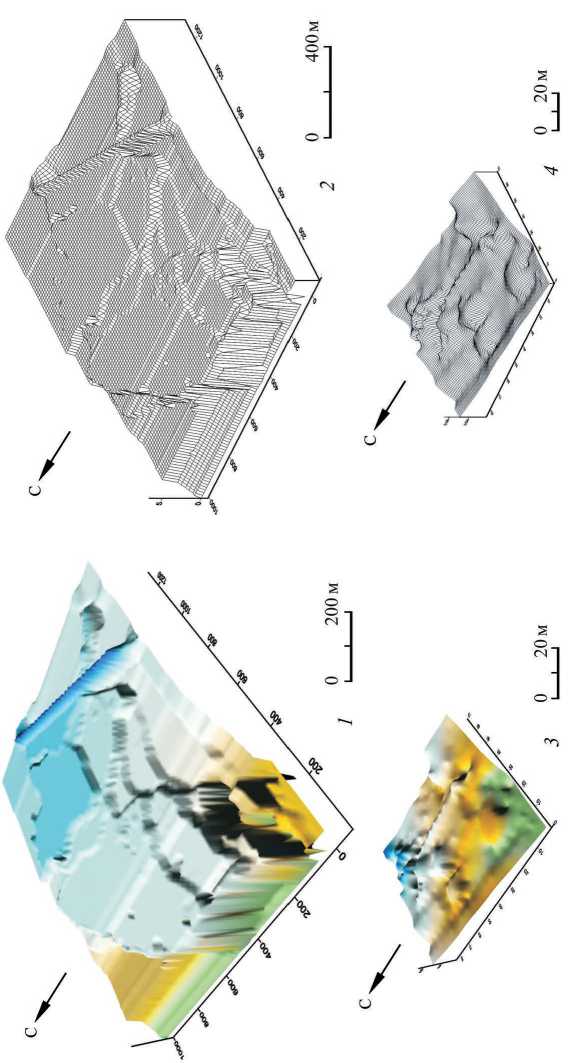

Рис. 2. Казбуруновский археологический микрорайон.

Аэрофотоснимки ( 1, 2 ) и топографический ситуационный план ( 3 )

1 – Казбуруновский I курганн. могильник, Усмановские II–III поселения; 2, 3 – поселения Мурадымово VII и VIII

население не могло «дожить» до времени появления срубной культуры в Южном Приуралье ( Горбунов , 1985. С. 17). Однако стационарные археологические исследования, проведенные на территории Башкирского Приуралья, убедительно показали наличие абашевского «реликта» на срубных и срубно-алакульских памятниках. Вероятнее всего, можно говорить не о самом «реликте» или «пережитке», а о следах «абашоидности» на сосудах срубно-алакульского типа ( Обы-деннова и др. , 2008б; Шутелева, Щербаков , 2013). К подобным выводам, только еще в 1973 г., основываясь на материалах памятников Оренбургской области, пришла Э. А. Федорова-Давыдова (1973. С. 149).

Отметим, что построение аналитических концепций значительно осложнял тот факт, что стационарно исследованных памятников с использованием всего комплекса интердисциплинарных методов на территории Башкирского Приуралья практически не было. Лишь с начала 2000-х гг. здесь планомерному изучению подверглись два памятника позднего бронзового века – Мурадымовское поселение, где исследовано 2232 кв. м ( Shcherbakov et al. , 2010) и Казбуруновский I курганный могильник, на площади которого исследовано 4 кургана и 11 погребений. Детальное обследование прилегающей к этим памятникам территории позволило выделить компактный Казбуруновский археологический микрорайон в бассейне реки Уршак на площади 23,4 кв. км, где расположена группа из 6 поселений, 8 курганных могильников (в общей сложности 72 курганных насыпи) и 3 одиночных кургана (рис. 1; 2).

Исследование Казбуруновского археологического микрорайона, начавшееся с изучения Казбуруновского I курганного могильника, подтвердило наличие смешанной, «миксовой», археологической культуры, совместившей в себе следы двух самостоятельных культур – срубной и алакульской ( Щербаков и др. , 2016). Попытки объяснить наличие абашоидных форм керамики в слоях срубных или срубно-алакульских памятников лишь переотложением или обратной стратиграфией не выдерживают критики.

Радиоуглеродное AМЅ-датирование (С14) керамических образцов и антропологического материала довольно убедительно свидетельствует о сосуществовании данных культурных типов, причем не в традиционных хронологических рамках XV–XIII вв. до н. э., а гораздо раньше – с 1890 по 1750 г. до н. э. ( Обыден-нова и др. , 2008в; Щербаков и др. , 2012; 2014; 2016а; 2016б; Shcherbakov et al. , 2014а). Конечно, такое удревнение радиоуглеродного возраста могло произойти по разным причинам. Однако данные перекрестного датирования2 как керамического и антропологического материала, так и палеопочвенных образцов подтвердили первоначальные результаты. Таким образом, благодаря полученным радиоуглеродным датам (Ibid.; см. также табл. 1) увеличился период сосуществования смешанного типа срубной и алакульской общностей на территории Башкирского Приуралья, и приходится он теперь на промежуток 1890–1685 гг. до н. э., что значительно удревняет как нижнюю, так и верхнюю дату существования этих памятников.

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного (14C) и изотопных анализов (d13C и d15

|

у ъ |

О "о о< |

о "о о^ ©\ |

о "о о< |

|||

|

О .о "о •о |

о "о ^ о + |

о "о о + |

о "о eq^ + |

|||

|

№ се i — я 5 но * у et- |

о -н о eq |

РЦ о -H о о |

m о -н о |

|||

|

§ 5 я-е-о Н^.2 и Д |

о .о "о о< |

о "о о |

о "о о< |

|||

|

№ £|«У |

о -н о 9 |

m о -н о |

m о -н о |

|||

|

а* © |

eg eg m m |

О\ ОО е4 eg m |

о о ОО ГО eg m |

<е> eg m |

40 04 eg m |

eg m |

|

о 5 5 ° S |

ce o5 К ^ OJ m о о в В QJ QJ В " hQ co О |

S се & о |

се 0J 1=5 0J У ^ |

се о П 0J У нР о S |

0 |

0 |

|

я я S g i s i я |

)S S . Ю o\ ^ eq |

6 ГП О О я ^ § <5 >> я |

s в ”еч ю ^ eq |

ш В eq И |

в eq и |

eq В eq M |

Междисциплинарные методы исследований, примененные на памятниках Казбуруновского археологического микрорайона, не ограничились использованием только радиоуглеродного датирования.

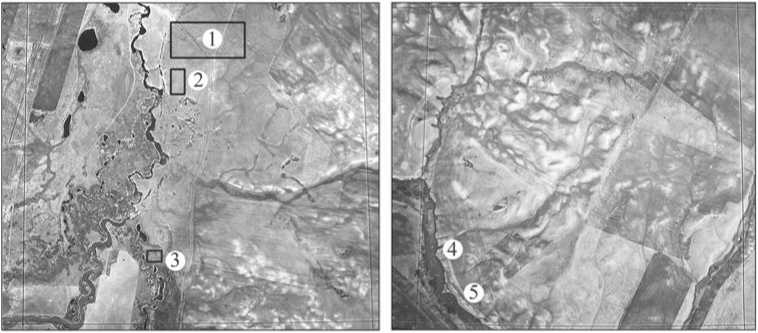

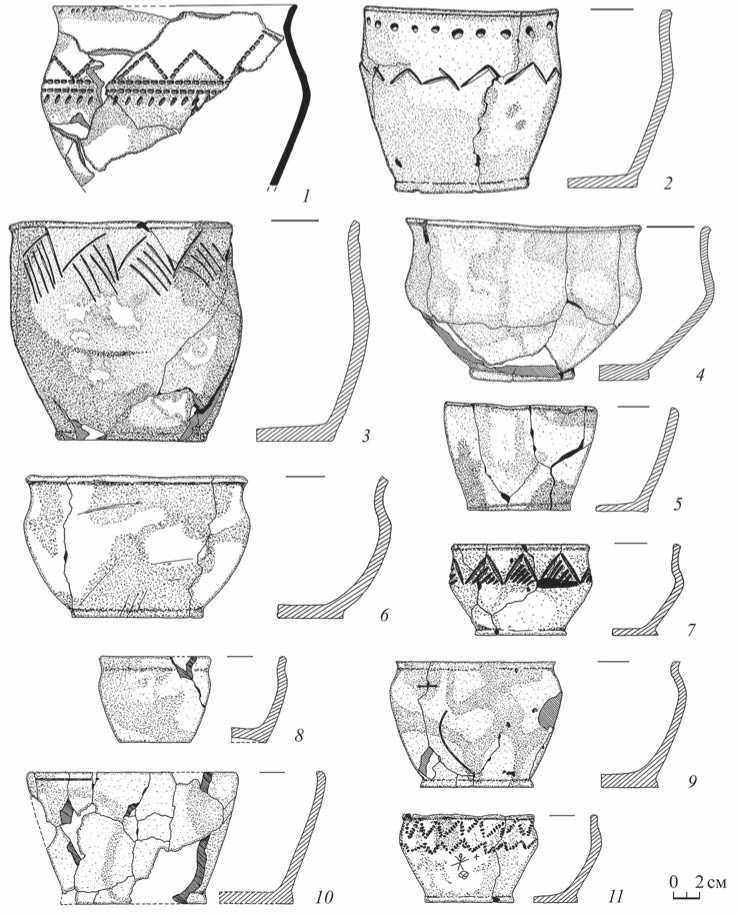

Массовый материал – керамические образцы (рис. 3) – был подвергнут технико-технологическому анализу, который выявил наличие как самостоятельных керамических традиций – срубной или алакульской, так и смешанной – срубно-алакульской ( Shcherbakov et al. , 2013; 2014). Радиоуглеродное датирование керамики не позволило выявить хронологический промежуток между «чистыми» срубными и алакульскими формами и «миксовой» посудой, что скорее доказывает сосуществование этих общностей, нежели свидетельствует о разновременном проживании носителей этих культур.

Методы историко-культурного подхода к анализу керамики позволяют рассмотреть каждый сосуд как источник технологической и исторической информации. В результате исследования керамического комплекса было установлено, что для поселенческих и погребальных памятников Казбуруновского микрорайона характерны гончарные традиции, аналогичные для позднего бронзового века всего Южного Приуралья, а именно: использование для изготовления керамики ожелезненных глин; преобладание шамота и органических примесей в качестве искусственных добавок; наличие нескольких программ конструирования начина; конструирование полого тела в основном по спиралевидной траектории при помощи жгутов или лоскутов; заглаживание внешней поверхности сосудов тканью, каменной галькой и деревянным штампом; обжиг в кострищах или примитивных очажных устройствах при воздействии температуры не ниже 650 ° С ( Shcherbakov et al. , 2013; 2014). Для исследования керамики, кроме того, был применен петрографический метод, который не только позволил выявить химический и минеральный состав глиняного теста, но и более точно определить температуру обжига посуды. При сравнении состава теста и образцов глин, отобранных на территории археологического микрорайона, было выявлено несовпадение минерального состава. Исходя из этих данных, можно предположить, что сосуды создавались либо «на стороне», либо из привозного сырья ( Щербаков и др. , 2016а).

Проведенный анализ керамики показал, что население, оставившее памятники в Казбуруновском микрорайоне, скорее всего, было однородным по культурному составу на момент их создания ( Shcherbakov et al. , 2016а; 2016с; Щербаков и др. , 2016г). В то же время исследованные способы конструирования посуды не отрицают участия в сложении этой общности нескольких разных в культурном отношении групп населения.

Достаточно компактное географическое местоположение памятников археологического микрорайона – в среднем течении р. Уршак на протяжении 12 км – обусловило возможность проведения палеопочвенных исследований с целью выявления особенностей формирования культурных напластований поселенческих объектов, а также для определения способов создания курганных насыпей в погребальных комплексах. В результате данный тип анализов позволил реконструировать процесс изменения ландшафта и климата в исследуемом районе, выявить процесс трансгрессии береговых линий рек и палеоозер, располагавшихся в непосредственной близости от археологических объектов.

Рис. 3. Казбуруновский I курганный могильник. Керамический материал

1 – к. 16, п. 1; 2, 3 – к. 4, п. 2; 4, 5 – к. 4, п. 1; 6 – к. 23, п. 6; 7 – к. 23, п. 1; 8 – к. 23, п. 7;

9 – к. 23, п. 4; 10 – к. 23, п. 5; 11 – к. 23, п. 2

Палеопочвенные исследования на площади Усмановских I–III поселений позволяют констатировать использование древним населением гипсов при строительстве. Указанная технология может свидетельствовать о параллелях в строительных традициях Южного Приуралья и территории Северного Казахстана ( Shcherbakov et al. , 2013; Щербаков и др. , 2014). Кроме того, данные анализов состава изученных палеопочв показали переизбыток карбонатов. Перенасыщение водных источников этими элементами могло стать одной из причин уменьшения здесь численности населения и, как следствие, резкого снижения количества погребальных и поселенческих памятников финального этапа поздней бронзы ( Shcherbakov et al. , 2016а; Гольева и др. , 2016).

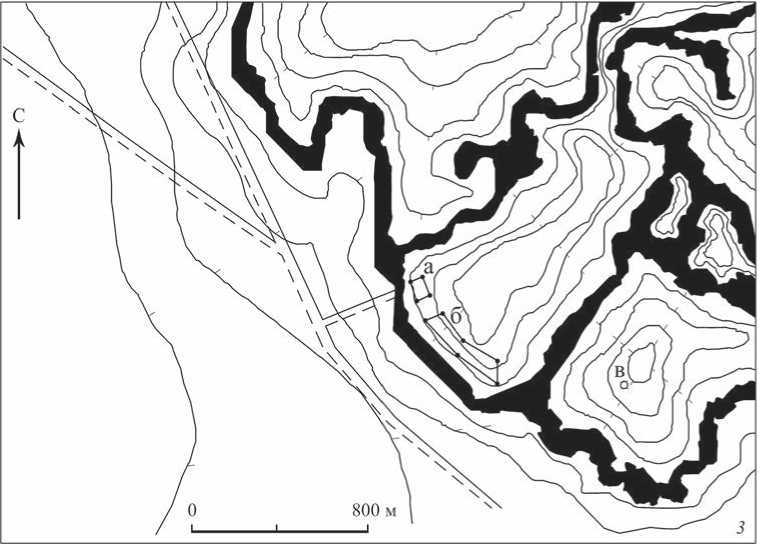

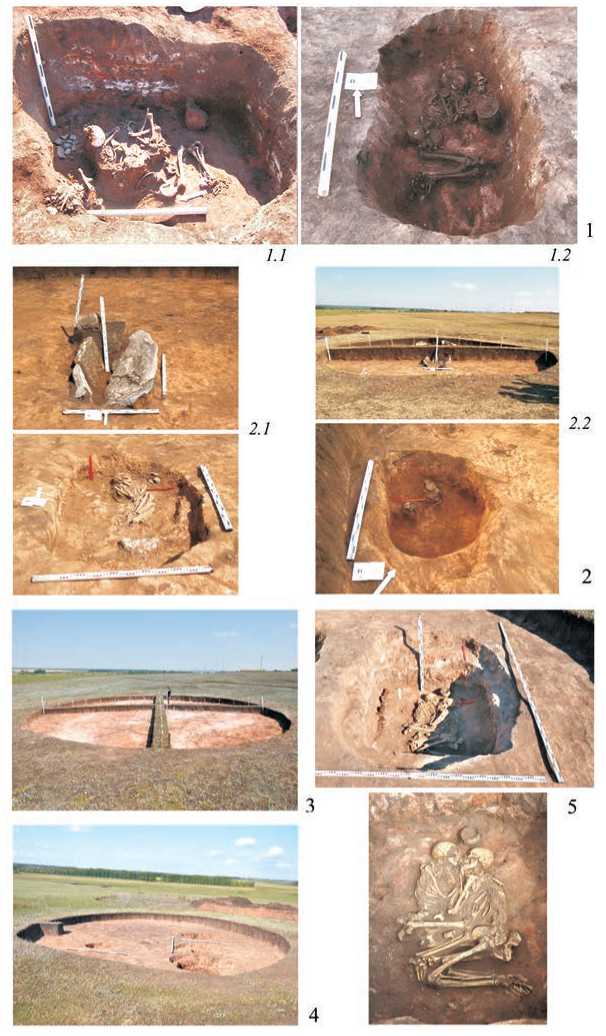

Проведенные палеопочвенные исследования на территории Казбуруновско-го I курганного могильника (рис. 4; 5), ставшего базовым для выделения микрорайона, убедительно показали устойчивую традицию в создании курганных насыпей и формировании всего могильника в целом. А именно, перед возведением кургана снимался дерновый и почвенный покров, что привело к практически повсеместному отсутствию погребальной почвы в профилях исследованных объектов.

Исследование антропологии населения выделенного микрорайона позволило внести ряд корректив. В частности, на Мурадымовском поселении3 был обнаружен антропологический материал, представленный двумя детскими и парным взрослым захоронениями в валу поселения и под полом жилища, а также фрагментами лицевых костей и бедренной костью женщины ( Обыденнова и др., 2008а. С. 78). Подобная традиция захоронений на поселениях срубной общности не характерна для территории Башкирского Приуралья эпохи бронзы и свидетельствует о присутствии либо алакульского, либо смешанного срубно-ала-кульского населения.

В пяти исследованных курганах Казбуруновского I курганного могильника (из общего количества в 38 насыпей) были зафиксированы 11 погребений (рис. 6). Из них одно погребение с каменной цистой, 2 кенотафа, где были обнаружены только 3 сосуда, и одно парное погребение – необычное на фоне «традиционных» одинарных. Необходимо также отметить, что один из исследованных курганов полностью оказался «кенотафом».

Наличие семи атипичных погребений позволяет поставить вопрос о существующей норме отклонений погребальной обрядности в контактной зоне срубного и алакульского (андроновского) населения на территории Казбуруновского археологического микрорайона.

Все 17 позднебронзовых погребений Казбуруновского археологического микрорайона, выявленные за период с 2002 по 2013 г., проанализированы с использованием палеоантропологических методов. В результате был определен пол погребенных в атипичных захоронениях – 7 мужчин и 3 женщины. В двух случаях взрослых погребений удалось определить и причины смерти – убийство. Установленные возрастные характеристики погребенных также являются весьма показательными: два ребенка в возрасте от 9 мес. до 1,5 лет, 9 погребенных

3 Раскапывалось коллективом под руководством Г Т Обыденновой с 1995 по 2010 г

Рис. 4. Казбуруновский I курганный могильник. 3D-реконструкции

1 – 3D-реконструкция всей площадки; 2 – нивелировочная сетка всей площадки; 3 – 3D-реконструкция части площадки (курганы № 16, 17, 22–24, 34–38); 4 – нивелировочная сетка части площадки (курганы № 16, 17, 22–24, 34–38)

Рис. 5. Казбуруновский I курганный могильник. Топографические планы

1 – площадка могильника с курганными насыпями; 2 –часть площадки могильника с курганами № 16, 17, 22–24, 34–38

Рис. 6. Казбуруновский I курганный могильник

1.1 – к. 4, п. 1; 1.2 – к. 4, п. 2; 2.1 – к. 16, п. 1; 2.2 – к. 16, п. 2; 3 – к. 22 (кенотаф); 4 – к. 23, общий вид и план захоронений; 5 – к. 23, п. 4 (парное: левое – женщина; правое – мужчина)

в возрасте 50–59 лет и один – 40–45 лет. Также было установлено наличие у всех взрослых системных заболеваний опорно-двигательного аппарата, а у ребенка 9 месяцев – отит. Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что первоначальные результаты пока что не предоставили в достаточном количестве погребения лиц среднего возраста.

Другой нехарактерной чертой погребального обряда явилось полное отсутствие в погребальном комплексе бронзовых изделий, что крайне редко для данного региона.

Палеоантропологическое исследование погребенных, помимо «традиционных» антропологических определений и выявления палеоболезней, было дополнено и расширено посредством применения aDNA (палеогенетического) метода, проведенного в Археологической научно-исследовательской лаборатории Стокгольмского университета (A. Götherström, М. Krzewinska). Палеогенетиче-ские исследования детей возрастом до 1,5 лет не дали результатов; не удалось выделить гаплогруппу у детского костяка (ориентировочно 8–10 лет) из погребения № 2 (рис. 6, 2.2 ) кургана 16; требуется также и дополнительная работа по анализу ДНК погребенного (ориентировочно 50–59 лет) в каменной цисте (к. 16, п. 1; рис. 6, 2.1 ). Результаты проведенных aDNA-исследований уточнили пол погребенных, а также установили их генетическое разнообразие. Атипичное (расчлененное) мужское погребение (к. 4, п. 1, возраст ~ 50–59 лет) (рис. 6, 1.1 ) на Казбуруновских I курганах – гаплогруппа J1c3a ( Shcherbakov et al. , 2014b; Shcherbakov et al. , 2016b; 2016d; Щербаков и др. , 2016в). Другие взрослые захоронения показали следующие данные по гаплогруппам: J1c3a, T2a1, J1c5e. Эти гаплогруппы характерны для представителей восточноевропейского европеоидного массива и современных общностей русских, финнов и литовцев. Восточноевропейским европеоидом (U5a1) оказался мужчина (~ 33–40 лет) из парного п. 4 к-на 23 (рис. 6, 5 ), у женщины (~ 25–30 лет) из этого же погребения определена гаплогруппа U2e, ареал которой – Средний Восток и Восточная Европа. А вот девочка-подросток из п. 2 к-на 4 (рис. 6, 1.2 ) была носителем U4b1a1a1, характерной для представителей западноевропейских европеоидов. По предварительным данным мтДНК (кроме данных одного стандартного срубного погребения), антропологический материал попадает в вариации андроновской культуры ( Molodin et al. , 2012).

По палеоантропологическим материалам Казбуруновского археологического микрорайона с помощью изотопного анализа было также начато исследование по реконструкции палеодиеты (табл. 1). Предварительные результаты говорят о преимущественном употреблении в пищу древним населением мяса КРС и лошадей.

Таким образом, на примере применения интердисциплинарных методов исследования на памятниках Казбуруновского археологического микрорайона представляется возможным сделать следующие выводы. Во-первых, требуется значительная корректировка, или же кардинальный пересмотр, устоявшейся с середины 1960-х гг. хронологической шкалы для срубной и алакульской (андронов-ской) культур на территории Башкирского Приуралья. Во-вторых, следует более детально проводить палеопочвенные исследования, которые позволят выявить локальные особенности как в строительстве поселений, так и в архитектуре курганных насыпей. В-третьих, полученные результаты aDNA (палеогенетиче-ских) анализов демонстрируют необходимость ухода от традиционных определений физических типов погребенных, выделяя европеоидов и монголоидов, основываясь лишь на широтных размерах краниальных скелетов. aDNA-анализы позволили определить точную половую принадлежность подростков. В-четвертых, отсутствие находок бронзовых изделий в подкурганных захоронениях, вполне вероятно, может объясняться не «деградацией» древних обществ, а скорее наоборот – периодом раннего и крайне дефицитного использования меднорудного сырья (Shcherbakov et al., 2016b).

Список литературы Результаты интердисциплинарных исследований памятников Срубно-Алакульского типа Башкирского Приуралья (на примере Казбуруновского археологического микрорайона)

- Алаева И. П., 2008. К вопросу о содержании и структуре срубно-алакульской контактной зоны в степях Южного Зауралья//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Отв. ред. Н.А. Макаров. Т. I. М.: ИА РАН. С. 375-377.

- Алаева И.П., 2015. Культурная специфика памятников позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья: автореф. дисс. … канд. ист. наук. М. 32 с.

- Гольева А. А., Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., 2016. Экологические особен-ности функционирования Усмановских поселений (Республика Башкор-тостан)//Экология древних и традиционных обществ: материалы 5-й междунар. науч. конф. (г. Тюмень, 7-11 ноября 2016 г.). Ч. 1/Под ред. Н. П. Матвеевой. Тюмень: Тюменский гос. ун-т. С. 89-91.

- Горбунов В. С., 1985. Некоторые проблемы эпохи бронзы лесостепной полосы Приуралья//Бронзовый век Южного Приуралья: межвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. М. Ф. Косарев. Уфа: Башкирский пед. инт. С. 3-21.

- Морозов Ю. А., Нигматуллин Р. А., 2003. Погребальные памятники срубной культуры бассейна реки Дема (Башкирское Приуралье). Уфа: Дизайн-ПолиграфСервис. 46 с.

- Обыденнова Г. Т., Шутелева И. А., Щербаков Н. Б., 2008а. Итоги работы ар-хеологической экспедиции БГПУ им. М. Акмуллы за последние 10 лет (1998-2008 гг.)//Университет и историко-культурное наследие региона/Ред. А. М. Белавин. Пермь, 2008. С. 76-83. (Труды Камской археолого-этнографической экспедиции; вып. 5.)

- Обыденнова Г.Т., Шутелева И. А., Щербаков Н.Б., 2008б. Проблемы реализации междисциплинарного взаимодействия археологии и этнографии с гуманитарными и естественными науками для исследования разновременных археологических объектов (на примере Мурадымовского археологического микрорайона)//Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. тр.: по материалам междунар. симп. (14-16 октября 2008 г., г. Новосибирск)/Отв. ред.: М. А. Корусенко, С. С. Тихонов, Н. А. Томилов. Новосибирск; Омск: Наука. С. 321-322.

- Обыденнова Г. Т., Шутелева И. А., Щербаков Н. Б., Хохлова О. С., Ковалюх Н. Н., Скрипкин В. В., 2008. Некоторые результаты применения комплексного подхода при изучении памятника позднего бронзового века Башкирского Приуралья -Мурадымовского поселения//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. I/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 435-438.

- Рутто Н. Г., 2003. Срубно-алакульские связи на Южном Урале/Отв. ред. В. С. Горбунов. Уфа: Гилем. 212 с.

- Сальников К. В., 1967. Очерки древней истории Южного Урала/Отв. ред. О. Н. Бадер. М.: Наука. 408 с.

- Федорова-Давыдова Э.А. 1973. К проблеме андроновской культуры//Про-блемы археологии Урала и Сибири: сб. ст., посвящен. памяти В. Н. Чернецова/Отв. ред. А. П. Смирнов. М. С. 133-152.

- Шутелева И.А., Щербаков Н. Б., 2013. Проблемы периодизации и датирова-ния синкретичных археологических комплексов позднего бронзового века в рамках археологического микрорайона Центральной Башкирии//Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы: материалы тематич. науч. конф./Отв. ред. Е. А. Черленок. СПб: Скифия-Принт. С. 95-101.

- Щербаков Н. Б., Куинн Ш. П., Шутелева И. А., Леонова Т. А., Лунькова Ю. В., Луньков В. Ю., Гольева А. А., 2016. Некоторые результаты технико-технологического анализа керамики эпохи поздней бронзы племен Юж-ного Приуралья на примере материалов Казбуруновского археологического микрорайона (Республика Башкортостан)//Самарский научный вестник. № 1 (14). С. 76-84.

- Щербаков Н. Б., Радивоевич М., Шутелева И. А., 2016. Проблемы исследования древних рудников Башкирского Приуралья в контексте производства бронз позднего бронзового века//Актуальные проблемы археологии Евразии: сб. материалов междунар. науч.-практич. конф., посвящен. 25-летию независимости Республики Казахстан и 25-летию Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана/Отв. ред. Б. А. Байтанаев. Алматы: Ин-т архео-логии им. А. Х. Маргулана. С. 231-234.

- Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., Гольева А. А., Луньков В. Ю., 2012. Казбуруновский I курганный могильник: курганный комплекс срубно-алакульского поселения археологического микрорайона Башкирского Приуралья//Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы народов Евразии: история, современность, перспективы: сб. ст. междунар. науч. конгресса, посвящ. 100-летию со дня рождения Л. Н. Гумилева/Отв. ред. С.А. Гончаров. СПб: Рос. гос. пед. ун-т. С. 443-446.

- Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., Леонова Т. А., 2016а. Палеодемографические особенности атипичных погребений позднего бронзового века Казбуруновского (Усмановского) археологического микрорайона Центральной Башкирии//Историко-культурные процессы на Южном Урале в эпоху поздней бронзы: современные проблемы изучения и сохранения культурного наследия: материалы всерос. науч. конф./Отв. ред. И. И. Бахшиев. Уфа: ИЭИ УНЦ РАН. С. 283-298.

- Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., Леонова Т. А., 2016б. Сосуды со знаками позднего бронзового века на территории Башкирии//Орнаментика в артефактах традиционных культур: материалы Пятнадцатых Междунар. Санкт-Петербургских этнографических чтений/Отв. ред.: В. М. Грусман, Е. Е. Герасименко. СПб: ИПЦ СПГУТД. С. 325-329.

- Щербаков Н. Б., Шутелева И. А., Радивоевич М., Перницка Э., 2014. Проблемы трансформации археологической хронологии позднего бронзового века Башкирского Приуралья в рамках Казбуруновского археологического микрорайона//Труды IV(ХХ) Всероссийского археологического съезда в Казани в 2014 г. Т. I/Отв. ред. А.Г. Ситдиков, Н.А. Макаров, А.П. Деревянко. Казань: Отечество. С. 684-686.

- Molodin V. I. et al., 2012. Human migrations in the southern region of the West Siberian Plain during the Bronze Age: Archaeological, palaeogenetic and anthropological data//Population Dynamics in Prehistory and Early History. Vol. 5/Eds.: E. Kaiser, J. Burger, W. Schier. Berlin; Boston: De Gruyter. Р. 93-112.

- Shcherbakov N., Golyeva A., Shuteleva I., Leonova T., 2016. The world of the Steppe: The movement of landscape change traditions from Central Asia to the Southern Trans Urals in the Late Bronze Age//4th International Landscape Archaeology Conference (22nd-25th August 2016)/Eds.: P. Lane, E. Weiberg. Uppsala: Uppsala University. P. 168-169.

- Shcherbakov N. B., Kraeva L. A., Shuteleva I. A., Leonova T. A., Golyeva A. A., 2014. Some results of technical analysis of ceramic material of the Late Bronze Age tribes of the Southern Transurals (Resultados del análisistécnico de los materialescerámicos de lastribusdelBroncetardíode los Transuralesmeridionales)//4th International Experimental Archaeology Conference/Eds.: R. Alonso, D. Canales, J. Baena. Burgos. Р. 40.

- Shcherbakov N., Radivojević M., Shuteleva I., Leonova T., 2016. Mines -Copper -Artisans in the steppe of the Late Bronze Age//The Metalworker and his tools/Le metallurgiste et ses outils 23-26 Jun 2016 Belfast United Kingdom. Belfast. P. 49-50.

- Shcherbakov N. B., Shuteleva I. A., Balonova M. G., Khohlova O. S., Golyeva A. A., 2010. Some results of the application of a complex approach to the research of the Late Bronze Age settlement in the Volgo-Ural region//Interdisciplinaria archaeologica: natural sciences in archaeology. Vol. 1, iss. 1-2. P. 29-36.

- Shcherbakov N., Shuteleva I., Leonova T., 2014. «Extraordinary» burials as an attribute of interaction between Srubnaya and Andronovskaya population of the Late Bronze Age in the Southern Transurals//20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists/Gen. ed. N. Basgelen. Istambul: Archaeology & Art Publications Tur. San. ve Tic. P. 577.

- Shcherbakov N., Shuteleva I., Leonova T., 2016. Vessels with signs and symbols of the Late Bronze Age of Southern Transurals: new approaches to atypical ornaments//TAG 2016/Eds.: I.-M.B. Danielsson et al. Southampton. P. 33-34.

- Shcherbakov N. B., Shuteleva I. A., Leonova T. A., Golyeva A. A., Lunkova U. V., Kraeva L. A., 2013. The ceramic complex as reflection of intercultural exchange of the Late Bronze Age tribes of the Southern Transurals//Creativity: an exploration through the Bronze Age and contemporary responses to the Bronze Age. Cambridge. Р. 32-33.

- Shcherbakov N., Shuteleva I., Leonova T., Gorshkov K., Krzewinska M., 2016. Paleoantropometrical indicators and pathological features of the Late Bronze Age population from the Southern Transural region within the Kazburun archaeological micro-district in Central Bashkiria//The 21st European meeting of the Paleopathology Association Moscow/Ed. A. Buzhilova. M. P. 77-78.