Результаты исследований гидробиологических сообществ Веселовского водохранилища (р. Маныч) в октябре 2016 года

Автор: Живоглядова Любовь Александровна, Лужняк Ольга Львовна, Шляхова Наталия Алексеевна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Гидробиология

Статья в выпуске: 2 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

Веселовское водохранилище - одно из наиболее продуктивных среди водохранилищ Манычского каскада. С момента образования водоем характеризовался резкой сменой гидрологических и гидрохимических условий обитания гидробионтов. В ходе интенсивно протекавших сукцессионных процессов перестройка структуры планктонных и бентосных сообществ водохранилища сопровождалась значительными флуктуациями их количественных показателей. В 2016 г. на водоеме проведены комплексные гидробиологические исследования с целью оценить структуру фитопланктона, зоопланктона и зообентоса на современном этапе. Работы на водном объекте проводились с использованием стандартных методик в осенний период в наиболее продуктивной - западной - части водохранилища. Согласно полученным данным в среднем по району работ численность фитопланктона составила 198,1 млн кл./м3, биомасса - 149,1 мг/м3, в роли доминантов сообщества фитопланктона отмечены диатомовые и криптофитовые водоросли. Численность зоопланктона достигала 15 298 экз./м3, биомасса - 42,3 мг/м3...

Фитопланктон, зоопланктон, зообентос, каскад манычских водохранилищ, кормовая база рыб

Короткий адрес: https://sciup.org/142220013

IDR: 142220013 | УДК: 574.58 | DOI: 10.21443/1560-9278-2019-22-2-234-242

Текст научной статьи Результаты исследований гидробиологических сообществ Веселовского водохранилища (р. Маныч) в октябре 2016 года

Л. А. Живоглядова*, О. Л. Лужняк, Н. А. Шляхова *Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ("АзНИИРХ"), г. Ростов-на-Дону, Россия; ORCID: , e-mail:

Веселовское водохранилище – второе по площади среди водохранилищ Манычского каскада 1 , площадь его зеркала по имеющимся оценкам достигает 258–309 км 2 (Исаев и др., 1989). Котловина водохранилища вытянута с юго-востока на северо-запад на 100 км, ширина в среднем составляет 1,5–3 км, глубина – 2,5–3,0 м. По рыбопродуктивности водохранилище занимает лидирующее положение среди водоемов Кума-Манычской впадины (Степаньян и др., 2014).

Историческое прошлое Веселовского водохранилища делает этот водоем одним из интереснейших объектов гидробиологических исследований. С момента образования (1933 г.) водохранилище характеризовалось высоким уровнем минерализации. После подачи воды из р. Кубань (1948 г.) начался процесс опреснения водоема, что привело к значительным перестройкам его флоры и фауны. Проведенные в 50–60-х гг. прошлого века комплексные исследования, направленные на оценку рыбохозяйственного потенциала водоема, показали низкие продукционные характеристики зоопланктона и зообентоса на начальном этапе опреснения (Круглова, 1955; 1962). В 1951–1956 гг. было принято и реализовано решение об интродукции в Веселовское водохранилище донных беспозвоночных каспийского лиманного комплекса, что способствовало увеличению количественных характеристик планктонных и бентосных сообществ и положительно сказалось на рыбопродуктивности водоема (Круглова, 1962). В дальнейшем в продукционных характеристиках фито- и зооценозов в межгодовом аспекте отмечались разнонаправленные изменения, которые связывали с ходом сукцессионных процессов (Круглова, 1962), интеграцией в экосистеме случайных видов-вселенцев (Мирошниченко и др., 1982), увеличением минерализации водоема (Степаньян и др., 2014), неблагоприятной токсикологической обстановкой (Тевяшова и др., 1998).

В настоящее время Веселовское водохранилище сохраняет статус водоема высшей рыбохозяйственной категории 2 (Витковский, 2000), рыбопродуктивность которого поддерживается с помощью выпуска молоди рыб (Экологический вестник Дона…, 2016). В этой связи основной задачей проведенных гидробиологических исследований являлся учет качественных и количественных характеристик фитопланктона, зоопланктона и зообентоса как основных компонентов кормовой базы рыб и нерыбных объектов промысла; цель работы – изучение межгодовой изменчивости гидробиологических параметров и оценка текущего состояния планктонных и бентосных сообществ.

Материалы и методы

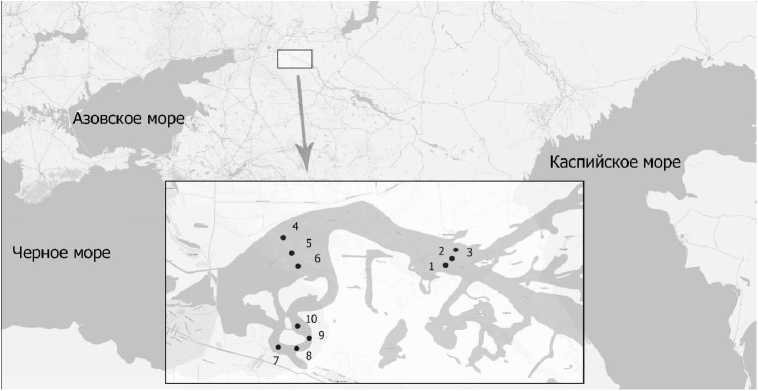

Материал собран в ходе комплексной гидробиологической съемки Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (в настоящее время – Азово-Черноморский филиал Всероссийского научноисследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ("АзНИИРХ")) в октябре 2016 г. Исследования проводились в балке Житкова, приплотинной части Веселовского водохранилища и ниже балки Большая Садковка. Пробы отбирали по трем створам, схема расположения створов и станций отбора проб представлена на рисунке.

Рис. Карта-схема станций отбора проб в Веселовском водохранилище: ниже балки Б. Садковка (станции 1, 2, 3), приплотинная часть (станции 4, 5, 6), балка Житкова (станции 7, 8, 9, 10) Fig. Sample stations in the Veselovskoye water reservoir: below the B. Sadkovka hollow (stations 1, 2, 3), the dam part (stations 4, 5, 6), Zhitkov's hollow (stations 7, 8, 9, 10)

Фиксацию и обработку проб фитопланктона, зоопланктона и зообентоса проводили по общепринятым методикам (Федоров, 1979; Руководство…, 1992). При отборе проб зоопланктона применяли сеть Апштейна, объем фильтрованной воды составлял 100 л. В качестве орудия сбора проб зообентоса использовали дночерпатель Петерсена с площадью захвата 0,025 м 2 . Пробы зообентоса брали в двух повторностях.

Результаты и обсуждение

Фитопланктон

Осенью в альгоценозе Веселовского водохранилища было зарегистрировано 37 видов, среди которых отмечены представители диатомовых, зеленых, эвгленовых, криптофитовых, золотистых, динофитовых и цианопрокариот. Наибольшее видовое разнообразие наблюдалось среди диатомовых микроводорослей – 18 видов, зеленые представлены 7 видами, цианобактерии и криптофитовые – 4 видами, динофитовые – 2 видами, эвгленовые и золотистые – 1 видом.

Численность фитопланктона Веселовского водохранилища по станциям изменялась в диапазоне от 47,0 до 503,5 млн кл./м 3 , биомасса от 23,7 до 302,8 мг/м 3 . Максимальные значения численности и биомассы фитопланктона были отмечены в балке Житкова (на станции 10), где в массе развивалась диатомовая микроводоросль Melosira varians. Указанная водоросль формировала 92 % общей численности и 97 % общей биомассы альгоценоза. Минимальные – в приплотинном участке водохранилища (станция 6), здесь фитопланктон представлен в основном диатомовыми и криптофитовыми водорослями, доминировал тот же вид – M. varians.

Характеристика фитопланктона по створам представлена в табл. 1. В балке Житкова и на приплотинном участке высокая численность и биомасса микроводорослей обеспечивалась интенсивным развитием диатомовых водорослей, формировавших более 69 % общей численности альгоценоза и более 79 % его биомассы. На участке ниже балки Большая Садковка в роли доминантов по численности выступали криптофитовые водоросли (76 %), по биомассе доминировали цианопрокариоты (52 % от общей биомассы).

В среднем на исследованной акватории численность фитопланктона составила 198,1 млн кл./м 3 , биомасса – 149,1 мг/м 3 .

Таблица 1. Численность (^, млн кл./м 3 ) и биомасса (B, мг/м 3 ) фитопланктона западной части Веселовского водохранилища в осенний период 2016 г.

Table 1. Number (^, million cells/m 3 ) and biomass (B, mg/m 3 ) of phytoplankton in the western part of the Veselovskoye water reservoir, autumn 2016

|

Группа |

Балка Житкова |

Приплотинный участок |

Ниже балки Б. Садковка |

Среднее |

||||

|

^ |

B |

^ |

B |

^ |

B |

^ |

B |

|

|

Цианопрокариоты |

0,2 |

1 |

1 |

16,7 |

3 |

83,4 |

1,4 |

33,7 |

|

Золотистые |

0,1 |

0,1 |

0,3 |

0,3 |

0,5 |

1,1 |

0,3 |

0,5 |

|

Диатомовые |

216,5 |

135,1 |

133,8 |

114,6 |

22,3 |

36,3 |

124,2 |

95,3 |

|

Динофитовые |

0,1 |

0,6 |

0,2 |

1,2 |

0,7 |

0,1 |

0,3 |

0,6 |

|

Эвгленовые |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0,7 |

0,1 |

0,2 |

|

Зеленые |

1,7 |

0,3 |

0,7 |

0,1 |

6,5 |

0,3 |

3,0 |

0,2 |

|

Криптофитовые |

19,4 |

4,1 |

53,5 |

12,3 |

120,4 |

37,4 |

64,4 |

17,9 |

|

Прочие |

3,5 |

0,1 |

5,3 |

0,1 |

4,3 |

1,3 |

4,4 |

0,5 |

|

Всего |

241,5 |

141,3 |

194,8 |

145,3 |

157,9 |

160,6 |

198,1 |

149,1 |

|

Общее число видов |

37 |

|||||||

Имеющиеся в научной литературе материалы по развитию фитопланктона с момента формирования водохранилища, в период опреснения и последующего увеличения минерализации, свидетельствуют о значительных флуктуациях в структуре альгоценоза. В первые годы опреснения (1950–1960 гг.) биомасса микроводорослей в водоеме изменялась в пределах от 0,625 до 1,998 мг/м 3 (Круглова, 1962), отмечалось увеличение доли зеленых водорослей в общей биомассе фитопланктона. В 1975–1977 гг. за период вегетации диапазон изменений биомассы составил 1 190–1 480 мг/м 3 , основными биомассообразующими видами были зеленые микроводоросли и цианопрокариоты. В 1990–2000-х гг. биомасса фитопланктона была сформирована за счет зеленых микроводорослей и цианпрокариот и изменялась в пределах от 343 до 9482 мг/м 3 за вегетационный период (весна – лето – осень). В осенний период биомасса фитопланктона сформировалась за счет диатомовых микроводорослей и составляла 786,0 мг/м 3 (Сафронова, 2004).

В современный период, начиная с 2010 г., биомасса фитопланктона образована в основном диатомовыми и криптофитовыми микроводорослями и составляет в среднем (зима – весна) 2 120 мг/м3 (Лужняк и др., 2011). Исследования фитопланктона водохранилища в 2015 г. (Сафронова и др., 2017) показали уменьшение видового разнообразия микроводорослей до 25 видов, снижение средних за вегетационный период значений биомассы, по сравнению с 1990–2010 гг., до 163 мг/м3, что вероятно, обусловлено увеличивающейся минерализацией водоема.

Исходя из анализа литературных данных можно сказать, что в целом в сезонной динамике фитопланктона наблюдается два пика увеличения биомассы: первый пик приходится на весну, за счет массового развития диатомовых, второй – на конец лета, за счет цветения цианопрокариот (Круглова, 1962; Сафронова, 2004; Сафронова и др., 2017). К октябрю значения биомассы значительно снижаются. В октябре 1975–1977 гг. биомасса микроводорослей составляла от 140 до 890 мг/м 3 (Мирошниченко и др., 1982), в том же месяце 2015 г. биомасса фитопланктона Веселовского водохранилища насчитывала 103 мг/м 3 . Основой биомассы микроводорослей осенью 2015 г. являлись диатомовые, зеленые и криптофитовые водоросли (Сафронова, 2004). В рассматриваемом авторами октябре 2016 г. биомасса фитопланктона достигала в среднем 149,1 мг/м 3 .

Таким образом, результаты исследований фитопланктона в целом указывают на снижение видового разнообразия и биомассы фитопланктона. В роли доминантов сохраняется комплекс диатомовых, зеленых и криптофитовых водорослей.

Зоопланктон

Видовой состав зоопланктеров на исследованной акватории был довольно разнообразным – 23 вида, среди которых отмечено 7 видов коловраток, 5 видов ветвистоусых раков, 8 видов веслоногих ракообразных, 3 вида временных планктеров.

Максимальные значения количественных показателей наблюдались на приплотинном участке (станция 5), где численность зоопланктона составляла 32538 экз./м 3 и биомасса – 99,8 мг/м 3 . Высокую численность на этом участке обеспечивали коловратки (42 %), по биомассе в равной степени доминировали копеподы (37 %) и ветвистоусые ракообразные (40 %). Минимальные значения численности (41 экз./м 3 ) отмечены ниже балки Б. Садковка (станция 3), биомассы – на фарватере того же разреза – 16,0 мг/м 3 (станция 2).

Структурные показатели зоопланктона по створам представлены в табл. 2. Наиболее высокие значения количественных показателей зоопланктона наблюдались в приплотинной части водохранилища и в балке Житкова, наименее продуктивной оказалась зона ниже балки Б. Садковка. На всех обследованных участках по численности лидировали коловратки (46 %), среди которых в массе отмечались Synchaeta sp. По биомассе в балке Житкова и на приплотинном участке основу зоопланктона почти в равных долях формировали ветвистоусые и веслоногие раки (в среднем 36–43 % общей биомассы сообщества). По биомассе доминировали ветвистоусые Bosmina longirostris, причем большинство составляли овулированные самки, что свидетельствует о высоком воспроизводственном потенциале в последующий весенний период. На участке ниже балки Б. Садковка по биомассе доминировали веслоногие раки, среди них ведущими были виды отр. Cyclopoida.

Среди временных планктеров на всей исследуемой акватории были отмечены личинки пластинчатожаберных моллюсков. Личинки нематод и хирономид встретились единично на отдельных станциях.

Средние значения численности и биомассы зоопланктона в осенний период на исследованной акватории составили 15298 экз./м 3 и 42,3 мг/м 3 соответственно.

Таблица 2. Численность (^, экз./м 3 ) и биомасса (B, мг/м 3 ) зоопланктона западной части Веселовского водохранилища, октябрь 2016 г.

Table 2. Number (^, ind./m 3 ) and biomass (B, mg/m 3 ) of zooplankton in the western part of the Veselovskoye water reservoir, autumn 2016

|

Группа |

Балка Житкова |

Приплотинный участок |

Ниже балки Б. Садковка |

Среднее |

||||

|

^ |

B |

^ |

B |

^ |

B |

^ |

B |

|

|

Коловратки |

6 959 |

7,9 |

8 453 |

12 |

4 680 |

5,6 |

6 697 |

8,5 |

|

Ветвистоусые |

4 522 |

26,7 |

3 909 |

22,9 |

3 962 |

5,2 |

4 131 |

18,3 |

|

Веслоногие |

4 443 |

15,2 |

6 744 |

22,6 |

1 967 |

8,3 |

4 385 |

15,4 |

|

Временные планктеры |

195 |

0,2 |

46 |

0,1 |

14 |

0,1 |

85 |

0,1 |

|

Всего |

16 119 |

50 |

19 152 |

57,6 |

10 623 |

19,2 |

15 298 |

42,3 |

|

Общее число видов |

23 |

|||||||

По данным Н. Н. Харина (1948) в первые годы после затопления водохранилища (1933–1934 гг.) зоопланктон характеризовался более богатым видовым составом, чем в последующие годы. Колебания биомассы были значительными – от 1 до нескольких г/м3. Поступление кубанской воды с осени 1948 г. обусловило снижение видового разнообразия зоопланктеров за счет исчезновения солоноватоводных организмов, и в дальнейшем – более интенсивное развитие веслоногих, а потом и ветвистоусых ракообразных. В первые годы после опреснения качественные и количественные показатели зоопланктонного сообщества значительно снизились, численность составляла до 200 тыс. экз./м3, биомасса колебалась от 0,5 до 2 г/м3 (Круглова, 1955). В последующие годы было отмечено увеличение биомассы зоопланктона до 8 г/м3 в основном за счет массового развития ветвистоусого рачка Bosmina longirostris, который в осолоненном водохранилище встречался единично (Круглова, 1962).

Результаты исследований зоопланктонного сообщества Веселовского водохранилища в 70-е годы прошлого века (Мирошниченко и др., 1982) свидетельствуют о дальнейшем снижении его продуктивности до 0,2–0,4 г/м 3 . Во второй половине 90-х гг. в связи со спадом производства и уровня химизации произошло очищение водоема и увеличение его трофности, в результате чего повысилось видовое разнообразие зоопланктеров и их биомасса, достигающая 1,5 г/м 3 (Сафронова и др., 2003; Тевяшова, 2006; Глушко и др., 2006). Исследования современного периода показывают снижение уровня биомассы зоопланктона до 0,03–0,5 г/м 3 (Сафронова и др., 2017; Глушко и др., 2008).

В межсезонном аспекте осенний период в целом характеризуется более низкими показателями биомассы зоопланктона (Мирошниченко и др., 1982; Сафронова и др., 2017), что связывают с естественным спадом интенсивности протекания жизненных процессов у большинства видов (Мирошниченко и др., 1982). В 1975–1977 гг. в сентябре – октябре биомасса планктона находилась на уровне 0,3 г/м 3 (Мирошниченко и др., 1982). В 2015 г. в осенний период биомасса зоопланктона составляла 0,03 г/м 3 (Сафронова и др., 2017). По нашим данным этот уровень сохраняется и в настоящее время. Одним из основных факторов, отрицательно влияющих на развитие зоопланктона в Веселовском водохранилище, является высокое содержание минеральных частиц, что отрицательно сказывается на развитии фильтраторов, в частности кладоцер, поскольку засорение фильтрационного аппарата рачков приводит к их гибели.

Зообентос

В составе бентофауны отмечены малощетинковые черви, моллюски, ракообразные и насекомые. Всего зарегистрировано 17 таксонов донных организмов. Среди ракообразных отмечено 6 видов родов Dikerogammarus и Chelicorophium. Насекомые были представлены 5 таксонами различного ранга, прочие группы – одним-двумя таксонами. Олигохет, остракод, личинок хирономид и мокрецов до вида не идентифицировали.

Численность зообентоса изменялась в диапазоне от 100 до 7434 экз./м 2 , биомасса от – от 0,03 до 13,9 г/м 2 . Максимальные значения биомассы отмечены в приплотинной части водохранилища (станция 4), где зарегистрирован фитофильный биоценоз с доминированием молоди двустворчатых моллюсков Dreissena polymorpha. На долю дрейссены приходилось до 56 % общей биомассы зообентоса. По численности в равных долях доминировали олигохеты (54 %) и хирономиды (45 %). Минимальные показатели обилия макрозообентоса отмечены на песчаных грунтах в балке Житкова (станция 8), где единично отмечались личинки хирономид.

Характеристика зообентоса по створам представлена в табл. 3. Ниже балки Б. Садковка и на приплотинном участке биомасса бентоса за счет дрейссены достигала 11,0 и 9,3 г/м 2 . В балке Житкова, где из моллюсков единично отмечались только катушки Planorbis sp., биомасса зообентоса не превышала 1,7 г/м 2 , при этом численность беспозвоночных была достаточно высокой за счет хирономид и малощетинковых червей.

В среднем по району работ интегральная численность донных организмов достигала 3 141 экз./м 2 , биомасса – 7,4 г/м 2 . Биомасса бентоса без учета моллюсков в среднем составила 2,7 г/м 2 .

Таблица 3. Численность (^, экз./м 2 ) и биомасса (B, г/м 2 ) зообентоса западной части Веселовского водохранилища, октябрь 2016 г. Table 3. Number (^, ind./m 2 ) and biomass (B, mg/m 2 ) of zoobenthos in the western part of the Veselovskoye water reservoir, autumn 2016

|

Группа |

Балка Житкова |

Приплотинный участок |

Ниже балки Б. Садковка |

Среднее |

||||

|

^ |

B |

^ |

B |

^ |

B |

^ |

B |

|

|

Малощетинковые черви |

1 100 |

0,3 |

2 078 |

1,5 |

789 |

0,2 |

1 322 |

0,7 |

|

Моллюски |

183 |

0,9 |

700 |

5,5 |

689 |

7,8 |

524 |

4,7 |

|

Ракообразные |

442 |

0,02 |

11 |

0,3 |

0 |

0 |

151 |

0,1 |

|

Насекомые |

1 867 |

0,5 |

1 333 |

2,0 |

233 |

3,0 |

1 144 |

1,8 |

|

Всего |

3 592 |

1,7 |

4 122 |

9,3 |

1 711 |

11,0 |

3 141 |

7,3 |

|

Общее число таксонов |

17 |

|||||||

Имеющиеся в литературе сведения по развитию зообентоса Веселовского водохранилища после опреснения указывают на постепенное увеличение общей биомассы донного сообщества за счет видов-акклиматизантов (Круглова, 1962; Мирошниченко и др., 1982; Тевяшова и др., 1998). Из 12 видов искусственных вселенцев, включавших представителей ракообразных, моллюсков и полихет, неэффективным признано только вселение моллюска Hypanis colorata. Первое время после образования водохранилища основу биомассы бентоса практически полностью формировали организмы "мягкой" фракции. На сложившуюся ситуацию в водоеме существенно повлияло вселение дрейссены. Моллюск не только быстро акклиматизировался, но и занял лидирующее положение, сформировав собственные биоценозы с высокими количественными показателями.

В 70-х гг. биомасса "мягкой" фракции зообентоса в среднем составляла 2,8–7,6 г/м 2 , с учетом моллюсков варьировала в диапазоне 87,0–123,9 г/м 2 (Мирошниченко и др., 1982), в 1997–2011 гг. "мягкий" бентос по биомассе составлял 1,8–3,7 г/м 2 , биомасса биоценоза дрейссены на отдельных участках достигала 2,5 кг/м 2 (Тевяшова и др., 1998; Глушко и др., 2012). В 2015 г. аналогичные показатели для бентоса с учетом моллюсков и без них составляли 1,9–1919,5 г/м 2 и 1,3–14,3 г/м 2 соответственно (Сафронова и др., 2017).

Сезонные изменения в динамике количественных показателей бентоса в Веселовском водохранилище закономерно проявлялись двумя пиками – в весенний и осенний периоды, и минимумом – в летний сезон (Мирошниченко и др., 1982; Сафронова и др., 2017; Глушко и др., 2012), что обусловлено (помимо выедания рыбами) массовыми вылетами хирономид и гибелью основной части взрослых особей олигохет и высших ракообразных после размножения (Мирошниченко и др., 1982).

Сравнивая имеющиеся в доступной литературе материалы по развитию бентосных сообществ в осенний период 1975 г. (2,91 г/м 2 ), 1976 г. (2,98 г/м 2 ), 1977 г. (4,98 г/м 2 ), 2011 г. (5,0 г/м 2 ), 2015 г. (1,9 г/м 2 ) (Мирошниченко и др., 1982; Сафронова и др., 2017; Глушко и др., 2012) и материалы настоящих исследований, можно утверждать, что уровень развития зообентоса "мягкой" фракции сохраняется. По малакофауне требуется проведение расширенной съемки для уточнения показателей развития дрейссены, а также учета представителей рода Unio и Viviparus viviparus, не отмеченных в последних наблюдениях.

Также следует отметить, что из группы искусственных акклиматизантов в пробах 2016 г. в составе бентофауны отмечен только Сhelicorophium sowinskyi, формировавший поселения плотностью до 27 экз./м 2 и биомассой 0,04 г/м 2 и, по данным М. В. Набоженко и др. (2010), в водохранилище также встречается Turkogammarus aralensis.

Заключение

Структуры планктонных альго- и зооценозов можно охарактеризовать как схожие на приплотинном участке и в балке Житкова осенью 2016 г. В роли доминантов осеннего фитопланктона выступали диатомовые водоросли, в зоопланктоне по численности лидировали коловратки, по биомассе – веслоногие и ветвистоусые раки. На створе ниже балки Б. Садковка в фитопланкотне отмечено увеличение роли криптофитовых водорослей, выступавших в качестве доминантов по численности, и цианопрокариот, занявших лидирующее положение по биомассе. В зоопланктоне, как и на предыдущих участках, по численности лидировали коловратки, по биомассе при снижении доли ветвистоусых раков отмечался рост веслоногих. В целом продукционные характеристики приплотинного участка и балки Житкова были выше по сравнению с балкой Б. Садковка.

Распределение количественных показателей зообентоса определялось характером биотопа. Высокой численностью зообентоса отличались участки с большим содержанием в составе грунта илистых фракций и детрита, где в массе развивались малощетинковые черви хирономиды. Высокая биомасса зообентоса была отмечена для полей макрофитов.

Таким образом, данные последних лет указывают на сохраняющийся низкий уровень развития фитопланктона и зоопланктона. По результатам осенних сборов 2016 г. в среднем численность и биомасса планктонных организмов составила: фитопланктона 198,1 млн кл./м 3 и 149,1 мг/м 3 , зоопланктона – 15298 экз./м 3 и 42,3 мг/м 3 соответственно.

Сравнительно стабильна биомасса "мягкой" фракции кормового бентоса. В среднем по данным осенней съемки 2016 г. она составила 2,7 г/м 2 . Требуется проведение дополнительных работ по исследованию малакофауны водохранилища.

Выражаем благодарность сотрудникам лаборатории пресноводных и нерыбных объектов АзовоЧерноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ("АзНИИРХ") за участие в полевом этапе исследований.

Список литературы Результаты исследований гидробиологических сообществ Веселовского водохранилища (р. Маныч) в октябре 2016 года

- Витковский А. З. Современное состояние ихтиофауны водохранилищ Манычского каскада: автореф. дис.. канд. биол. наук: 03.00.16. Ставрополь, 2000. 24 с.

- Глушко Е. Ю., Глотова И. А. Состояние зооценозов ракопромысловых водоемов Ростовской области//Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна: сб. науч. тр. (2006-2007). Ростов н/Д, 2008. С. 218-221.

- Глушко Е. Ю., Глотова И. А. Трофические условия в основных ракопромысловых водоемах Азово-Донского района//Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна: сб. науч. тр. (2004-2005). Ростов н/Д: АзНИИРХ, Медиа-Пресс, 2006. С. 251-256.

- Глушко Е. Ю., Глотова И. А. Условия обитания и характеристика популяций кубанского рака Pontastacus cubanicus (Birst. et Win.) в промысловых водоемах Азово-Донского района//Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна: сб. науч. тр. (2010-2011). Ростов н/Д: АзНИИРХ, 2012. С. 78-88.

- Исаев А. И., Карпова Е. И. Рыбное хозяйство водохранилищ: справочник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1989. 255 с.

- Круглова В. М. Веселовское водохранилище. Формирование флоры и фауны и пути развития рыбопродуктивности. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1962. 116 с.

- Круглова В. М. Влияние опреснения воды Веселовского водохранилища на кормовую базу бентосоядных рыб//Ученые записки РГУ: тр. науч.-исслед. биол. ин-та. Ростов н/Д, 1955. Т. 29, вып. 2. С. 39-65.

- Лужняк О. Л., Глущенко Г. Ю. Сезонные изменения фитопланктона водоемов Кумо-Манычской впадины в 2010 г.//Актуальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности юга России: инновационные технологии для сохранения биоресурсов, плодородия почв, мелиорации и водообеспечения: материалы междунар. науч. конф., Ростов-на-Дону, 27-30 сентября 2011 г. Ростов н/Д: ЮНЦ РАН, 2011. С. 73-75.

- Мирошниченко М. П., Арефьева Ж. А., Вольвич Л. И. . Современное состояние кормовой базы и поток энергии в Манычских водохранилищах и перспективы повышения их рыбопродуктивности//сб. науч. тр. ГОСНИОРХ, 1982. Вып. 186. С. 144-193.

- Набоженко М. В., Булышева Н. И., Шохин И. В. Современное состояние макробентоса водоемов Кумо-Манычской депрессии в летний период//Современное состояние и технологии мониторинга аридных и семиаридных экосистем Юга России: сб. науч. ст. Ростов н/Д: ЮНЦ РАН, 2010. С. 113-118.

- Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем/под ред. В. А. Абакумова. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 319 с.

- Сафронова Л. М., Шляхова Н. А., Селиванова Е. И. Основные тенденции трансформации планктонных и донных биоценозов Веселовского водохранилища//Экологические проблемы крупных рек: тез. докл. междунар. конф. Тольятти: ИЭВБ, 2003. С. 253.

- Сафронова Л. М., Шляхова Н. А., Фроленко Л. Н. . Фитопланктон, зоопланктон, зообентос водохранилищ Манычского каскада//Труды АзНИИРХ (результаты рыбохозяйственных исследований в Азово-Черноморском бассейне): сб. науч. тр. по результатам исслед. за 2014-2015 гг. Ростов н/Д: АзНИИРХ, 2017. Т. 1. С. 129-137.

- Сафронова Л. Н. Фитопланктон Веселовского водохранилища как показатель состояния экосистемы: автореф. дис.. канд. биол. наук: 03.00.16. Ростов н/Д, 2004. 24 с.

- Степаньян О. В., Старцев А. В. Современное состояние биоты водоемов Кума-Манычской впадины: Усть-Манычского, Веселовского, Пролетарского и Чограйского водохранилищ (обзор)//Аридные экосистемы. 2014. Т. 20, № 2. С. 56-69.

- Тевяшова О. Е. Оценка формирования зоопланктических комплексов в водоемах Нижнего Дона в разные периоды после зарегулирования стока р. Дон//Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна: сб. науч. тр. (2004-2005). Ростов н/Д: АзНИИРХ, Медиа-Пресс, 2006. С. 113-121.

- Тевяшова О. Е., Глушко Е. Ю. Гидробиологическая характеристика водоемов Нижнего Дона при снижении антропогенных нагрузок//Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна: сб. науч. тр. (1998-1999). Ростов н/Д: АзНИИРХ, 1998. С. 127-134.

- Федоров В. Д. О методах изучения фитопланктона и его активности. М.: МГУ, 1979. 168 с.

- Харин Н. Н. Зоопланктон Манычских водоемов//Ученые записки РГУ: тр. науч.-исслед. биол. ин-та. Ростов н/Д, 1948. Т. 12, вып. 1. С. 67-84.

- Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2015 году"/под общ. ред. В. Н. Василенко . Ростов н/Д, 2016. 369 с.