Результаты исследований курганных могильников в междуречье рек Паша и Сясь в конце 1990-х гг

Автор: Бельский С. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена результатам археологических исследований двух курганных насыпей в окрестностях деревни Залющик (Тихвинский р-н Ленинградской обл.) - насыпи № 1 в могильнике Залющик II и одиночной насыпи Заозерское III. Памятники были открыты в результате разведок автора в 1997-1998 гг., изучены в 1999 г. Курганная группа Залющик II была расположена в 0,3 км к северу от одноименной деревни и состояла из двух курганных насыпей. В результате спасательных раскопок кургана № 1 было выяснено, что он был сооружен на материковой подрезке высотой 0,4-0,9 м. В насыпи был обнаружен очаг, возле него керамический сосуд, накрытый сверху железной сковородой. Под курганной насыпью в двух материковых могильных ямах были обнаружены три погребения по обряду трупоположения. Первое (ребенка) находилось в отдельной яме и не содержало инвентаря. Два погребения взрослых располагались в одной могильной яме. При мужском погребении найдены железный топор, нож, в ногах - горшок. При женском - бронзовое кольцо и железный нож. Время совершения захоронений - XI в. Одиночная насыпь Заозерское III располагалась в 1 км к северу от могильника Залющик II. В результате раскопок было выяснено, что она была возведена на естественном всхолмлении высотой до 1,6 м. На вершине насыпи было открыто погребение по обряду кремации, при котором обнаружены два железных наконечника стрел, бронзовая ременная пряжка с железным язычком, железный предмет в виде двух стержней, соединенных кольцом, фрагмент ножа. Комплекс датирован второй половиной - концом X в. В разных частях насыпи были найдены три стеклянные бусины, бронзовые бубенчик и кольцо. Кроме того, на разных уровнях были обнаружены позднейшие детские захоронения в небольших колодах без сопроводительного инвентаря.

Юго-восточное приладожье, курганные могильники, раннее средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/143178949

IDR: 143178949 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.139-156

Текст научной статьи Результаты исследований курганных могильников в междуречье рек Паша и Сясь в конце 1990-х гг

В Юго-Восточном Приладожье курганные могильники эпохи Средневековья располагаются цепочками по 4–5, реже больше, насыпей на высоких террасах вдоль течения крупных рек – Сяси, Паши, Свири и их притоков. Однако известны два региона, где фиксируется несколько иная ситуация: район деревни Залю-щик в междуречье рек Паши и Сяси и в окрестностях озера Шугозеро (верховья р. Паши). В этих микрорегионах курганные группы расположены на некотором расстоянии от рек и приурочены к озерным котловинам.

В первом из указанных микрорегионов исследования курганных могильников продолжаются уже полтора столетия. Примечательно, что именно в окрестностях деревни Залющик известный финляндский фольклорист, археолог, этнограф Даниель Европеус (Давид Эммануель Даниэль Европеус, фин. David Emmanuel Daniel (Taneli) Europaeus , годы жизни 1820–1884 гг.) произвел в 70-х гг. XIX столетия раскопки нескольких курганов1. Эти исследования, конечно, объективно далекие от современных методических стандартов, стали, тем не менее, началом систематических исследований погребальных памятников в Юго-Восточном Приладожье. Вероятно, здесь же несколько курганов раскопали Е. В. Барсов и А. И. Колмогоров ( Барсов , 1879. С. 117–122; Колмогоров , 1914. С. 411–434). Однако, к сожалению, каких-либо подробных сведений об этих исследованиях опубликовано не было. Наиболее полная информация о памятниках данного микрорегиона была получена В. И. Равдоникасом, который в 1928–1930 гг. проводил здесь масштабные археологические исследования ( Raudonikas , 1930. S. 37–69). Затем только в 1965 г. С. И. Кочкуркина раскопала еще один курган в деревне Залющик ( Кочкуркина , 1965. Л. 9–10). Еще позднее, в результате исследований В. А. Назаренко в могильнике Горка, расположенном несколько севернее, был открыт новый тип погребального сооружения – т. н. «домик мертвых» ( Назаренко , 1988. С. 75–78). В конце 1990-х гг. в результате разведок автора в Тихвинском районе Ленинградской области, в окрестностях современных деревень Залющик, Горка и не существующей в настоящее время деревни Заозерье были зафиксированы 10 курганных могильников, из них четыре не были известны ни по публикациям, ни по архивным материалам. Автором была введена новая нумерация курганных групп с учетом сохранности всех памятников на тот момент. Затем в 1999 г. были раскопаны две курганные насыпи (рис. 1: I). В результате был обнаружен примечательный материал, публикации которого посвящена данная статья2 (Бельский, 1999).

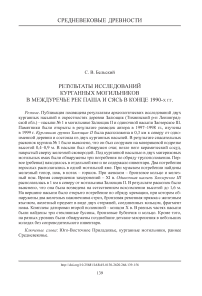

Курганная группа Залющик II была расположена в 0,3 км к северу от д. За-лющик, у дороги в бывшую д. Заозерье, на краю поля, в смешанном лесу (рис. 1: I, 1 ). Группа состояла из двух насыпей. Небольшая насыпь № 1, несколько вытянутой формы, находилась у западного края лесной дороги. На момент выявления памятника ее высота составляла 1,2 м, максимальная длина по направлению восток – запад была 7,5 м (рис. 1: II). Северный склон насыпи имел большую

500 км д. Зал,

1,8 км

Рис. 1. Местоположение и внешний вид изученных курганов

I – местоположение насыпей: 1 – курганная группа Залющик II; 2 – одиночная насыпь Заозерское III; II – курганная группа Залющик II, насыпь № 1. Вид северо-восточного сектора после зачистки площадки по уровню материка. Стратиграфия; III – одиночная насыпь Заозерское III. Общий вид до начала работ крутизну за счет естественного уклона местности. Насыпь № 2, заросшая хвойными деревьями, была расположена в 4 м к западу от первой, в 12 м к западу от дороги. Ее высота составляла 2,3 м, диаметр – 18 м. В данной группе были проведены спасательные раскопки насыпи № 1, поскольку она подвергалась разрушению.

Ее восточный склон был подрезан проходящей рядом грунтовой дорогой, поврежден гусеницами машин, использовавшихся при расчистке леса после сильного урагана, произошедшего в середине июля 1996 г., вследствие чего началось его активное разрушение. Этому процессу также способствовала небольшая мощность дерна и рыхлый грунт, из которого состояла сама погребальная насыпь.

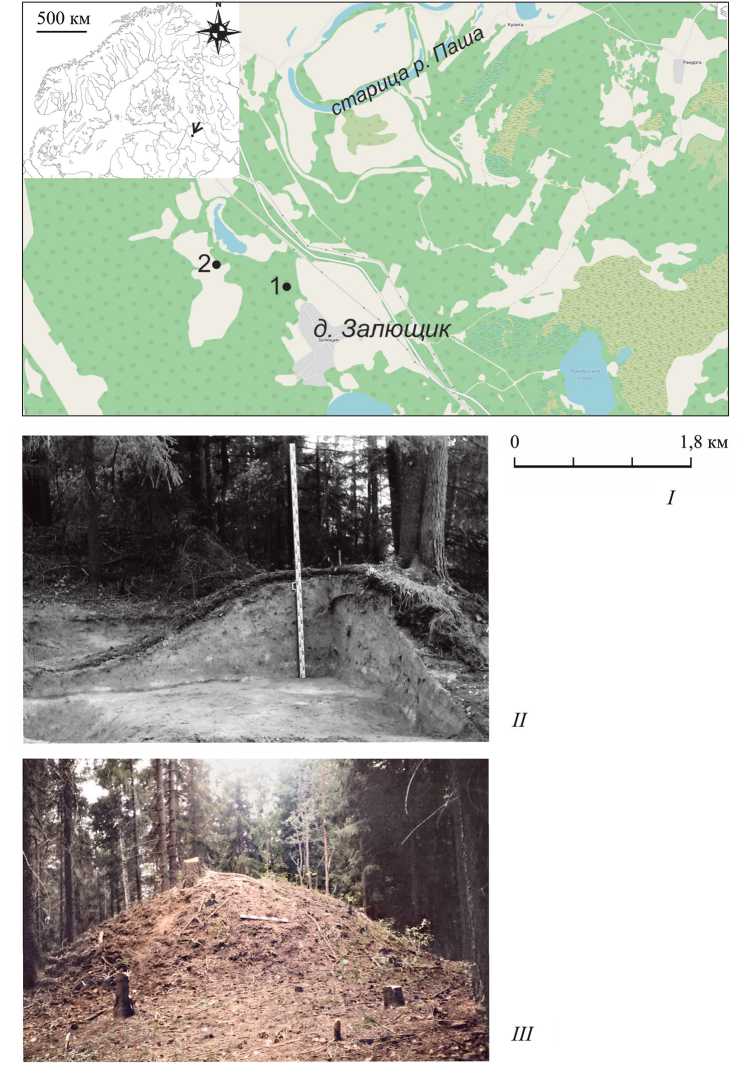

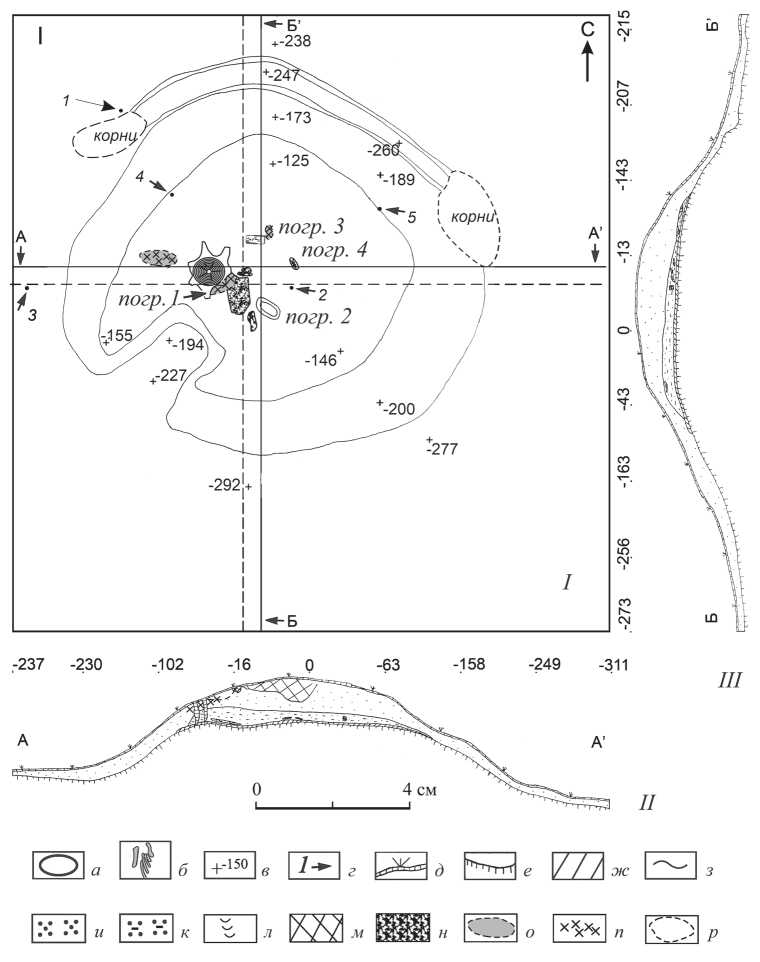

Курган был раскопан на снос с оставлением двух взаимно перпендикулярных бровок, ориентированных по сторонам света (рис. 2: I). В результате исследований было установлено, что он был возведен на материковой подрезке высотой от 0,4 до 0,9 м близкой к четырехугольной в плане формы, ориентированной сторонами по сторонам света. Подрезка была образована ровиками глубиной до 1 м от уровня современной дневной поверхности. С восточной стороны рвы прерывались, создавая перемычку шириной 3,2 м и образуя своеобразный «вход» на площадку (рис. 2: I). Глубина рва с южной части сооружения постепенно уменьшалась к юго-западу, переходя в плавную подрезку, что связано с естественным уклоном местности к западу и северо-западу.

В теле насыпи, в северной части был выявлен очаг, представлявший собой скопление разрозненно лежащих обугленных досок длиной от 0,15 до 0,4 м, шириной от 0,04 до 0,07 м.

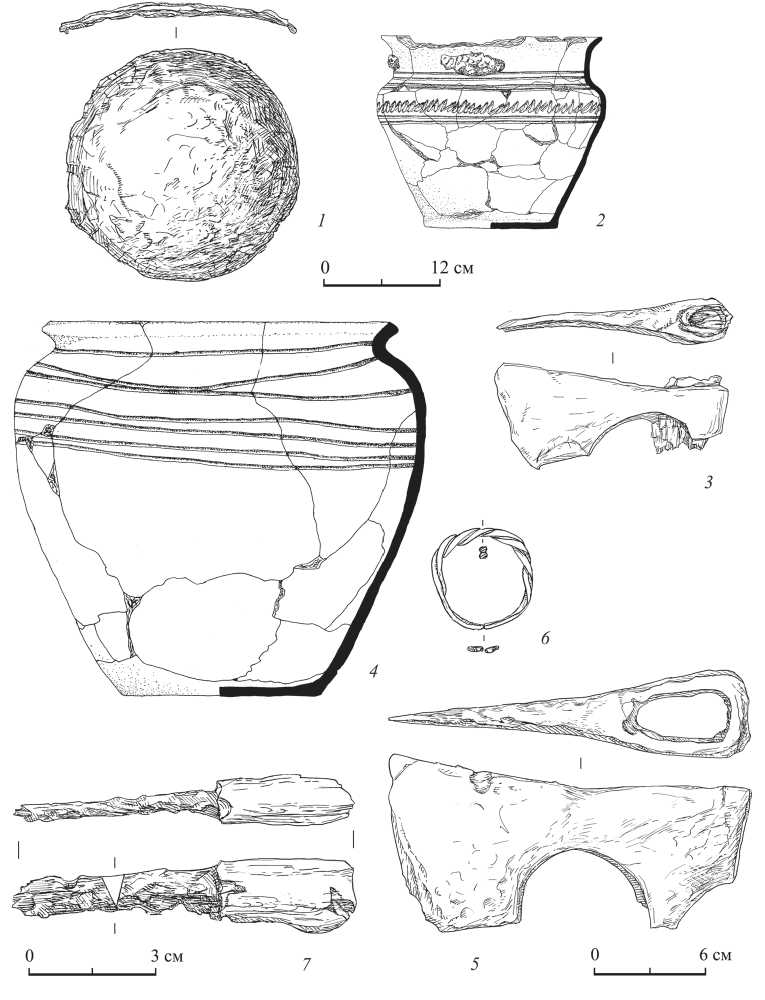

В 0,2 м к юго-западу от очага был обнаружена перевернутая вверх дном железная сковорода круглой формы диаметром 27 см (рис. 2: I, 1 ; 4: 1 ).

Ею, как своеобразной крышкой, был накрыт гончарный горшок с широким туловом и высоким венчиком (рис. 4: 2 ). Высота сосуда – 18 см, диаметр устья – 19,5 см, дна – 10 см. Цвет в изломе красноватый. Плечико и верхняя часть туло-ва украшены прочерченным орнаментом в виде продольных линий и штампом в виде ряда коротких линий, расположенных под углом друг к другу, нанесенных несколько наклонно к продольным. Глина отощена дресвой, также в тесте присутствует примесь органических добавок. Обжиг равномерный, глина хорошо прокалена. В высоком – до 5 см – изгибе от венчика к плечику зафиксирована сильно коррозированная железная полоса – следы обруча. Также среди обломков сосуда была найдена железная дужка. Однако каких-либо выраженных органических остатков при расчистке заполнения данного сосуда выявлено не было.

В 0,7 м к югу от очага были обнаружены:

– несколько разрозненных костей, вероятно, крупного млекопитающего, не имевших следов воздействия огня;

– в непосредственной близи от них располагался железный топор с частично сохранившейся внутри обуха деревянной рукоятью (рис. 2: I, 2 ; 4: 3 ).

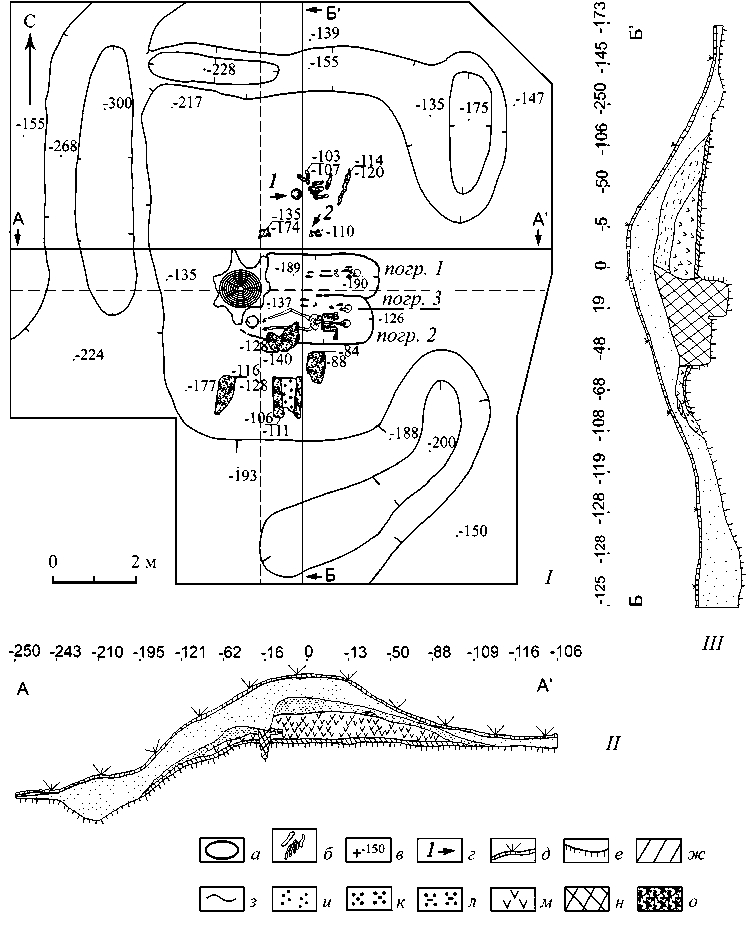

После снятия насыпи и зачистки площадки по уровню материка в ее центре были выявлены две смежные могильные ямы, вытянутые по направлению запад – восток (рис. 2: I; 3).

Погребение № 1 , совершенное по обряду ингумации, было расчищено в материковой могильной яме длиной 2,40 м, шириной 0,80 м, глубиной 0,5 м

Рис. 2. Курганная группа Залющик II, насыпь № 1

I – план кургана; II – профиль по линии А–А’; III – профиль по линии Б–Б’ ( а – контуры могильных ям; б – кости; в – нивелировочные отметки; г – номера и местоположение артефактов; д – дерн; е – материк; ж – погребенная почва (серый песок); з – линзы подзола; и – серый подзолистый песок; к – бурый песок; л – светлый песок; м – желтый песок; н – перекоп; о – обугленные плахи и скопления угля)

Находки в очажном комплексе: 1 – сковородка и керамический сосуд (рис. 4: 1, 2 ); 2 – топор (рис. 4: 3 )

от уровня материковой площадки. Костяк (детское захоронение) располагался в вытянутом положении на спине головой на восток. В области грудной клетки и левого плеча сохранились следы досок, которые, возможно, являлись остатками гроба. Сопроводительный инвентарь отсутствовал.

Могильная яма № 2 длиной 2,4 м, шириной 1 м и глубиной до 0,3 м от уровня материковой подрезки была расчищена в центре площадки, параллельно предыдущей. Граница между ними читалась только по перепаду глубин, поскольку яма № 2 была несколько выше, чем предыдущая. В ней находились рядом два костяка.

Погребение № 2 . Костяк хорошей сохранности располагался в вытянутом положении на спине головой на восток. Руки были сложены на животе, правая нога немного согнута в коленном суставе. У проксимального конца левой плечевой кости был обнаружен железный топор (рис. 3: 1 ; 4: 5 ). У левой бедренной кости – сильно коррозированный железный нож (рис. 3: 2 ). У костей стоп располагался гончарный горшок с широким устьем и отогнутым невысоким венчиком (рис. 3: 3 ; 4: 4 ). Высота сосуда – 22 см, диаметр устья – 17,5 см, дна – 10 см. Цвет поверхности светло-серый. Верхняя часть тулова украшена прочерченным орнаментом в виде узких продольных линий. Глина отощена дресвой, обжиг равномерный, цвет в изломе темно-серый однородный.

Погребение № 3 было расположено к югу от предыдущего, в той же могильной яме. От костяка сохранились только кости черепа, обломки ребер, правая плечевая кость и обломки бедренных и берцовых костей. В районе левого плеча и бедренной кости были зафиксированы остатки бересты, служившей, возможно, для оборачивания или накрывания покойной. Под одним из таких кусков был найден незамкнутый бронзовый перстень из витой проволоки с петлевидными концами (рис. 3: 4 ; 4: 6 ). Также возле обломка правой бедренной кости находился нож с частично сохранившейся деревянной ручкой (рис. 3: 5 ; 4: 7 ).

Таким образом, стратиграфические наблюдения позволяют заключить, что на первом этапе в центре площадки была сделана могильная яма № 1 , в которой было совершено захоронение ребенка. Над ним была сделана небольшая насыпь высотой до 0,6 м из желтого песка, который был взят из рвов в северо-восточном и юго-восточном участках, оформлявших перемычку (рис. 2: II, III). На этом небольшом кургане был сделан ритуальный очаг.

Затем в этой насыпи была сделана могильная яма № 2 для погребения двух взрослых индивидов. После совершения захоронений она была перекрыта второй насыпью из светлого песка. На этой насыпи был разожжен костер. Его следы сохранились в виде четырех участков обугленных плах с линзами золистого песка, располагавшихся в два-три ряда над погребением № 2 и ниже по склону в южном направлении (рис. 2: I).

Затем весь комплекс был полностью перекрыт слоем бурого песка. Таким образом, несмотря на небольшую высоту, исследованный курган был сооружен в три этапа.

Одиночная насыпь Заозерское III располагалась в 1 км к северу от могильника Залющик II, в 0,25 км к юго-западу от западного берега озера Заозерского, в хвойном лесу (рис. 1: I, 2 ). До раскопок ее диаметр составлял 24 м, высота – 2,3 м (рис. 1: III). Юго-западная пола была повреждена старой траншеей шириной

Рис. 3. Курганная группа Залющик II, насыпь № 1

Погребения, сводный план: а – контуры могильных ям; б – участки, поврежденные корнями; в – кости; г – нивелировочные отметки; д – древесный тлен; е – порядковые номера артефактов

Рис. 4. Курганная группа Залющик II, насыпь № 1. Находки

Очажный комплекс: 1 – сковорода, железо; 2 – сосуд, керамика; 3 – топор, железо, дерево

Погребение 2: 4 – сосуд, керамика; 5 – топор, железо

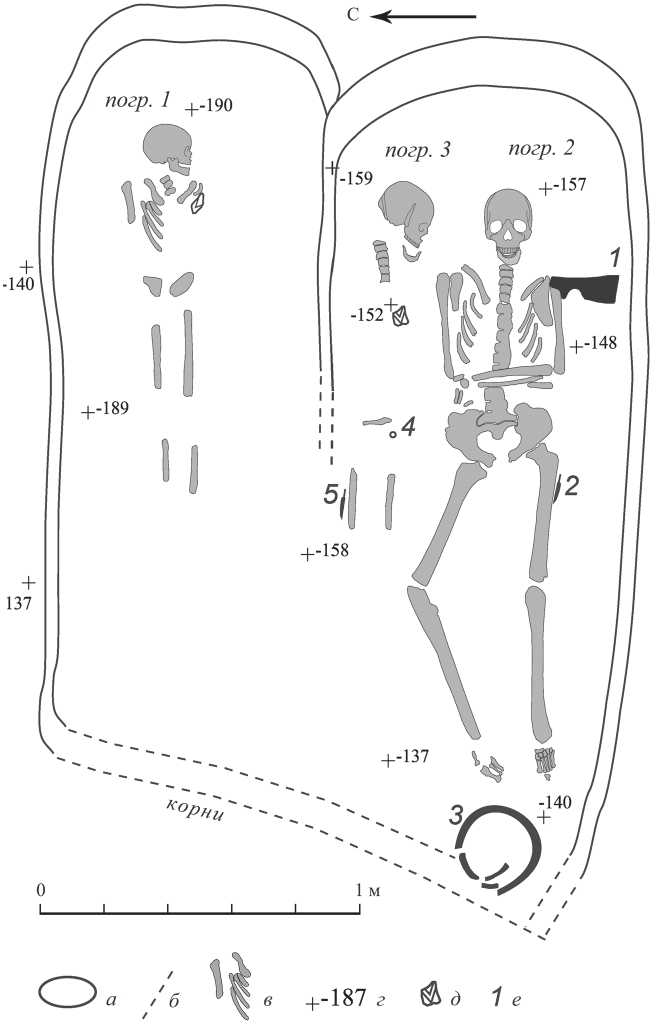

Погребение 3: 6 – кольцо, бронза; 7 – нож, железо, дерево до 2,4 м (рис. 5: I). На вершине были заметны две небольшие западины диаметром около 0,3 м каждая. На кургане произрастали крупные хвойные деревья. Вероятнее всего, именно этот памятник был отмечен В. И. Равдоникасом на общем плане могильников у деревни Заозерье под номером 8 (Raudonikas, 1930. S. 37. Fig. 18).

Курганная насыпь была раскопана на снос с оставлением двух взаимно перпендикулярных бровок, ориентированных по сторонам света. Как было установлено, она была возведена на естественном всхолмлении, сохранившаяся высота которого над уровнем современной поверхности достигала 1,6 м (рис. 5). Поэтому до начала работ визуально она воспринималась как достаточно высокое сооружение (рис. 1: III). В действительности, реальная сохранившаяся высота искусственной насыпи составила не более 1,3 м (рис. 5: II, III).

В процессе подготовки поверхности для возведения насыпи склоны всхолмления были эскарпированы. Так была создана площадка формы, близкой в плане к прямоугольной, ориентированная углами по сторонам света (рис. 5: I). Ее размеры составили 7,6 м по линии запад – восток и 6,5 м по линии север – юг. Только с северо-восточной, очевидно, наиболее низкой стороны всхолмления, был сделан неширокий – до 0,5 м – и неглубокий – до 0,3 м – ров.

Основание насыпи было прослежено по распространению слоя подзола (погребенной почвы) мощностью до 0,08 м. Сама она была возведена из светло-желтого песка с включением кусков дерна и подзола в два этапа, разделенных между собой незначительным промежутком времени (рис. 5: II, III). Различие между ними улавливалось в стратиграфии в виде тонких прослоек светло-серого гумусированного песка, которые были интерпретированы как следы оползания первоначальной насыпи.

Она была перекрыта следующей, состоявшей из мешанного светло-желтого песка. Максимальная сохранившаяся высота второй насыпи достигала 0,8 м.

На ее вершине, на глубине 0,21 м от современной поверхности было обнаружено погребение ( погребение № 1 ), совершенное по обряду кремации на стороне. Оно представляло собой компактное скопление кальцинированных костей площадью около 0,3 кв. м, мощностью до 0,05 м (рис. 5: I). Из них большинство составили мелкие неопределимые фрагменты трубчатых костей человека с дугообразными трещинами, а также фрагменты свода черепа, фрагмент свода черепа с закрытым с внутренней стороны швом и фрагмент тела позвонка взрослого человека3. Часть костей имела черный цвет с внутренней стороны. Возраст погребенного был определен в 35–55 лет.

В скоплении кальцинированных костей были найдены:

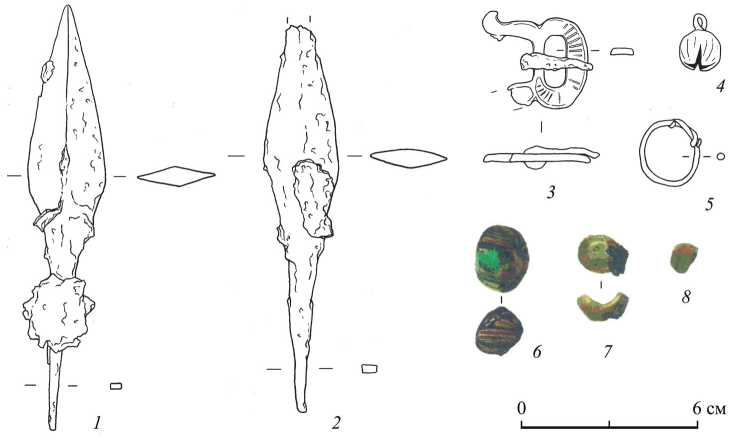

– ромбовидный черенковый наконечник стрелы длиной 14,7 см, с расширением в нижней трети пера (макс. ширина пера – 2,6 см). Черенок в сечении четырехугольный, сужающийся к низу, без упора (рис. 6: 1 ). На лезвии четко выделено ребро;

Рис. 5. Одиночная насыпь Заозерское III

I – план кургана; II – профиль по линии А–А’; III – профиль по линии Б–Б’ ( а – контуры могильных ям; б – кости; в – нивелировочные отметки; г – номера и местоположение артефактов; д – дерн; е – материк; ж – погребенная почва (серый песок); з – линзы подзола; и – желтый песок; к – желтый гумусированный песок; л – корни; м – перекоп; н – обугленные плахи и скопления угля; о – серый подзолистый песок; п – скопления кальцинированных костей; р – участки, поврежденные корнями деревьев)

Рис. 6. Одиночная насыпь Заозерское III. Находки

Погребение 1: 1, 2 – наконечники стрел, железо; 3 – пряжка ременная, бронза

Артефакты вне погребений: 4 – бубенчик, бронза; 5 – кольцо, бронза; 6–8 – бусины (целые и фрагменты), стекло

-

– сходный с предыдущим ромбовидный черенковый наконечник стрелы длиной 13,4 см, с расширением в нижней трети пера (макс. ширина пера – 2,5 см). Верхняя часть пера отломана (рис. 6: 2 );

-

– бронзовая орнаментированная пряжка с железным язычком, приемник для ремня прямоугольной формы, частично отломан (рис. 6: 3 ). На внешней стороне рамки присутствует рельефный орнамент в виде параллельных насечек;

-

– железный предмет крайне плохой сохранности в виде двух стержней длиной 7,5 см, соединенных кольцом (возможно, фрагмент шумящего навершия плети);

-

– железная сильно корродированная пластина длиной до 5 см, возможно, обломок ножа.

Помимо данного погребения в процессе раскопок в разных частях насыпи были найдены отдельные предметы:

-

– бронзовый бубенчик шаровидной формы с крестообразной прорезью в нижней части (рис. 5: I, 1 ; 6: 4 ). Лопасти украшены орнаментом в виде косой насечки;

-

– бронзовое кольцо с завязанными концами, диаметром 1,8 см, из тонкой проволоки с диаметром сечения 2 мм (рис. 5: I, 2 ; 6 : 5 );

-

– фрагмент бусины полихромной темно-лилового стекла с продольными чередующимися полосами красного и желтого цветов (рис. 5: I, 3 ; 6 : 6 );

-

– фрагменты двух бусин глухого желтого стекла (рис. 5: I, 4 , 5 ; 6 : 7 , 8 ).

Следует отметить также, что отдельные кальцинированные кости встречались по всей насыпи, небольшое их количество было собрано из выброса грабительской траншеи (рис. 5: I). Среди них присутствовали мелкие неопределимые фрагменты кальцинированных трубчатых костей человека с дугообразной линией разлома, фрагмент головки плечевой или бедренной, фрагменты свода черепа с открытым шовным краем, фрагмент кости с красным пятном – след пребывания в огне с железным предметом. Вероятно, эти кости и отдельные вещи связаны с комплексом женского захоронения, располагавшегося в западной части насыпи.

Помимо остатков погребений по обряду кремации в разных частях насыпи, на разных уровнях были обнаружены впускные погребения младенцев, относящиеся к гораздо более позднему времени (рис. 5: I). Одно из них ( погребение № 2 ) было расположено в материковой могильной яме четырехугольной формы длиной 0,8 м, шириной 0,45 м, глубиной 0,23 м в юго-восточном секторе раскопа. Костяк был расчищен в колоде (вероятно, в расколотое пополам выдолбленное бревно и накрытое крышкой), сохранившейся в виде древесного тлена. Сохранились фрагменты свода черепа и посткраниального скелета новорожденного. Длина бедренной кости 70 мм. Возраст – последние недели внутриутробного развития или первые недели после рождения. Никаких вещей среди них найдено не было. Второе сходное погребение ( погребение № 3 ) было обнаружено на основании кургана, на слое подзола (погребенной почвы) в северо-восточном секторе раскопа. Кости находились в подобной колоде размерами 0,4 м в длину, 0,2 м в ширину и 0,2 м в высоту, которая также сохранилась в виде древесного тлена. Колода была ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Кости были очень плохой сохранности. Сохранились фрагменты свода черепа и посткраниального скелета новорожденного. Длина бедренной кости – 72 мм, длина плечевой – 62,5 мм. Возраст – последние недели внутриутробного развития или первые недели после рождения. Каких-либо вещей при погребении найдено не было. Наконец, подобное предыдущим погребение ( погребение № 4 ) было обнаружено в насыпи в северо-западном секторе раскопа. Кости также без какого-либо сопроводительного инвентаря были расчищены в колоде длиной 0,5 м, шириной 0,16 м и высотой 0,2 м, ориентированной по линии запад – восток. Кости также чрезвычайно плохой сохранности. Сохранились фрагменты свода черепа и посткраниального скелета плода. Длина бедренной кости – 57 мм, длина плечевой – 52 мм. Возраст – 32–34 недели внутриутробного развития.

Помимо этих захоронений в юго-западном секторе раскопа были обнаружены части черепа и бедренная кость крупного млекопитающего. Они находились на крупном углистом пятне площадью до 1 кв. м, которое, вероятно, было следами очага на основании в центре площадки. От него сохранились лишь три относительно крупные обугленные плахи. Никаких вещей ни на остатках очага, ни среди костей обнаружено не было.

Таким образом, изученные памятники не только дополняют сведения о погребальной обрядности средневекового населения Юго-Восточного Приладо-жья, но и отличаются некоторой региональной спецификой.

Погребальная обрядность

Особенно примечателен характерный именно для региона междуречья рек Сяси и Паши обряд парного погребения по обряду ингумации, т. е. расположение костяков рядом друг с другом. Парное захоронение зафиксировано в одном из курганов, раскопанных Д. Европеусом ( Кочкуркина , 1989. С. 200). Сходные комплексы открыты В. И. Равдоникасом в могильниках Залющик I, II (по его нумерации) и Заозерье I ( Raudonikas , 1930. S. 37–45). В изученной в 1999 г. насыпи № 1 в группе Залющик II погребения взрослых индивидов также совершены в одной могильной яме (рис. 2: I; 3).

Данный факт подчеркивает неслучайный характер отмеченной черты погребальной обрядности. Вполне возможно, что она может быть связана с архаичной традицией, характерной для курганных погребений в Юго-Восточном Приладожье, совершенных по обряду кремации на стороне, основной массив которых датирован концом IX – X в. Неоднократно многими исследователями отмечалось, что одной из наиболее выразительных черт погребальной обрядности этого региона было так называемое разделение площадки кургана на мужскую и женскую половины, когда женское погребение было расположено к западу от очага, а мужское – к востоку ( Назаренко , 1990. C. 87). Вероятно, в памятниках в окрестностях дер. Залющик, относящихся к более позднему времени, древний канон уже нарушался, но парность в совершении захоронений под одной насыпью продолжала соблюдаться.

Продолжала соблюдаться и традиция создания ритуальных очагов. Но они, в отличие от более ранних памятников (до конца X в.), уже разжигались не в центре, на основании насыпи, а в ее теле, сбоку, рядом с погребениями или над ними.

Хронология комплексов

Курган 1, группа Залющик II , содержал два синхронных захоронения, при которых были найдены артефакты, но оснований для узкой датировки они дают, к сожалению, немного.

При очаге в насыпи была обнаружена железная сковорода (рис. 4: 1 ). Подобные предметы являются находкой, характерной для курганов Юго-Восточного Приладожья. Но разработанной хронологии они не имеют. Однако С. И. Кочкур-кина обратила внимание, что сковороды преимущественно встречаются в курганах, датируемых XI в. ( Кочкуркина , 1989. С. 258).

Сосуд, обнаруженный возле очага, по профилировке близок типу V (вероятнее, варианту Б), по А. М. Спиридонову4 (рис. 4: 2). Горшки типа V есть в насыпях, датирующихся X – началом XI в., но наибольшая встречаемость отмечена в памятниках XI–XII вв. (Спиридонов, 1989. С. 313). Примечательной особенностью изделия является наличие железного обруча на шейке сосуда. Кроме многочисленных находок в курганах Юго-Восточного Приладожья горшки с обру- чами характерны для памятников в бассейнах Шексны, Верхней Волги, Меты, Плюссы и Мологи. Возник этот элемент в X в., а «в дальнейшем, как практичное изобретение, железные обручи иногда использовались и для укрепления лепных горшков в районах их массового бытования в XI в., прежде всего на востоке Новгородской земли» (Конецкий, Торопов, 1996. С. 60–69).

При мужском захоронении № 2 был найден массивный топор типа V по типологии А. Н. Кирпичникова (рис. 4: 5 ). Такие изделия распространены в X– XII вв. ( Кирпичников , 1966. С. 37–38. Рис. 6). А. Н. Кирпичников обращал внимание, что скопление этих топоров отмечается на севере Руси. В курганах Юго-Восточного Приладожья они, например, господствуют среди других форм. По О. И. Богуславскому, такие топоры (тип 10 его типологии) встречаются в приладожских комплексах после 980-х гг. ( Богуславский , 1991. С. 108. Рис. 2).

Сосуд, обнаруженный при мужском захоронении № 2, с коротким отогнутым наружу венчиком, близок типу I-Б (рис. 4: 4 ). В целом горшки типа I чаще встречаются в курганах XI–XII вв. ( Спиридонов , 1989. С. 313. Рис. 6: 5 ).

При женском захоронении № 3 найдено проволочное витое кольцо (рис. 4: 6 ), датированное по материалам Новгорода временем после 1006 г. ( Лесман , 1990. С. 51).

Таким образом, XI в. является наиболее вероятной датировкой всего комплекса.

Одиночная насыпь Заозерское III

Погребение 1 (кремация, предположительно мужское)

Ромбовидные наконечники стрел с симметричным пером, без упора (рис. 6: 1, 2 ). Наконечники стрел без упора встречаются в новгородских слоях только до 17-го яруса (до 1197 г.) ( Лесман , 1996. С. 64. Приложение 2). По О. И. Богуславскому, такие стрелы (тип 2) встречаются в курганах Юго-Восточного Приладожья до 950-х гг. ( Богуславский , 1991. С. 108. Рис. 2. № 13).

Пряжка ременная двухчастная (рис. 6: 3 ). Подобные пряжки – с выступами на рамке в виде птичьих клювов – известны в Гнездово ( Сизов , 1902. Табл. 2: 20–22 ). По материалам Белоруси П. М. Кенько датировал их X в.5 ( Кенько , 2012. С. 33. Рис. 12: 4–7 ).

Некоторые основания для датировки памятника дают мелкие разрозненные находки, обнаруженные в насыпи, возможно, связанные с комплексом разрушенного женского захоронения.

Бубенчик крестопрорезной (рис. 6: 4 ). В Новгороде такие изделия датированы временем до 1134 г. ( Лесман , 1990. С. 60).

Кольцо с завязанными концами (рис. 6: 5 ). Ю. М. Лесман рассмотрел изделия с завязанными концами в исследовании, посвященном скандинавскому компоненту древнерусской культуры ( Лесман , 2014. С. 49–51). В Новгороде проволочные кольца, концы которых обвивают друг друга более двух раз

(в том числе завязанные на двойной узел), датируются, предположительно, временем до 1177 г. (до 18 яруса) ( Лесман , 2012. С. 154).

Полихромные бусины темно-лилового стекла с продольными чередующимися полосами красного и желтого цветов (рис. 6: 6 ) датированы временем не позднее середины XI в. ( Лесман , 1984. С. 140; Френкель , 2007. С. 101).

Лимоновидные бусины желтого глухого стекла (рис. 6: 7, 8 ) выпадают в слой Земляного городища Старой Ладоги начиная с горизонта D, т. е. не ранее 930-х гг. ( Львова , 1968. С. 88; Френкель , 2007. С. 101).

Таким образом, наиболее вероятной датировкой остатков двух кремаций в курганной насыпи Заозерское III является вторая половина X в., возможно, рубеж X–XI вв. Погребения младенцев в колодах относятся к гораздо более позднему времени.

Список литературы Результаты исследований курганных могильников в междуречье рек Паша и Сясь в конце 1990-х гг

- Барсов Е. В., 1879. Отчет о раскопках в Приоятской Чуди // Антропологическая выставка. Т. 2. М. С. 117–122. (Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Труды Антропологического отдела.)

- Бельский С. В., 1999. Отчет О работах Тихвинского отряда Северо-Западной археологической экспедиции Санкт-Петербургского филиала Института культурного и природного наследия // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. Д. № 23302.

- Богуславский О. И., 1991. К хронологии юго-восточного Приладожья IX–XII вв. // Проблемы хронологии и периодизации в археологии: сб. тр. молодых ученых / Отв. ред. А. Н. Кирпичников. Л. С. 99–114. (Археологические изыскания; вып. 3.)

- Кенько П. М., 2012. Поясная гарнитура с территории Беларуси I–XIII вв. Минск: Белорусская наука. 173 с.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Т. 2. М.; Л.: Наука. 147 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Колмогоров А. И., 1914. Тихвинские курганы // Труды Пятнадцатого Археологического съезда в Новгороде. 1911. Т. I / Под ред. П. С. Уваровой. М. С. 411–434.

- Конецкий В. Я., Торопов С. Е., 1996. Горшки с железными обручами в древнерусских погребениях Северо-Запада (К вопросу об одном «этноопределяющем признаке») // ННЗ. Вып. 10. С. 60–69.

- Кочкуркина С. И., 1965. Отчет о работе археологического отряда на реке Паше // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. Д. № 3091, 3091а.

- Кочкуркина С. И., 1989. Памятники Юго-Восточного Приладожья и Прионежья X–XIII вв. Петрозаводск: Карелия. 345 с.

- Лесман Ю. М., 1984. Погребальные памятники Новгородской земли и Новгород (проблема синхронизации) // Археологическое изучение Новгородской земли / Ред. Г. С. Лебедев. Л.: Ленинградский гос. ун-т. С. 118–153.

- Лесман Ю. М., 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X–XIV вв.) // Материалы по археологии Новгорода. М. С. 29–98.

- Лесман Ю. М., 1996. Хронология средневековых древностей лесной зоны Восточной Европы (возможности и перспективы разработки) // Archaeologica Petropolitana. Вып. 1. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 52–65.

- Лесман Ю. М., 2012. Хронология карельских могильников: взгляд из Новгорода // SP. № 5. С. 149–158.

- Лесман Ю. М., 2014. Скандинавский компонент древнерусской культуры // SP. № 5. С. 43–87.

- Львова З. А., 1968. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Ч. I // АСГЭ. Вып. 10. Л.: Сов. художник. С. 64–94.

- Назаренко В. А., 1988. О первой находке «домика мертвых» в Приладожье // Тихвинский сборник. 1. Археология Тихвинского края / Ред. Г. С. Лебедев. Тихвин. С. 75–78.

- Назаренко В. А., 1990. Приладожская Чудь // Финны в Европе, VI–XV века. Прибалтийско-финские народы. Вып. 2. Русь, финны, саамы, верования / Отв. ред.: А. Н. Кирпичников, Е. А. Рябинин. М.: ИА АН СССР. С. 82–93.

- Сизов В. И., 1902. Курганы Смоленской губернии. Вып. 1-й. Гнездовский могильник близ Смоленска. Материалы по археологии России. Вып. 28. СПб.: Типография Главного управления уделов. 162 с.

- Спиридонов А. М., 1989. Керамика приладожской курганной культуры // Кочкуркина С. И. Памятники юго-восточного Приладожья и Прионежья. Петрозаводск, 1989. С. 303–315.

- Френкель Я. В., 2007. Опыт датирования пойменной части Гнездовского поселения на основании анализа коллекции стеклянных и каменных бус (по материалам раскопок 1999–2003 гг.) // Гнездово. Результаты комплексных исследований памятника / Отв. ред. В. В. Мурашева. СПб.: Альфарет. С. 78–117.