Результаты исследований палеолитического местонахождения Седова в Иркутске

Автор: Роговской Евгений Олегович, Воробьева Галина Александровна, Попов Артем Алексеевич, Когай Сергей Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Новый палеолитический объект Седова в известной степени отражает палеоэкологические условия и этап развития техноморфогенеза в финальной стадии каргинского термохрона, занимая, таким образом, определенное место в компаунде известных местонахождений межледниковья Иркутска. Территория местонахождения Седова располагается на ступенчатом склоне правого борта Ангарской долины. В динамике формирования культуросодержащего слоя выражены процессы разрушения и переотложения палеопочвенных образований, общего интенсивного склонового перемещения грунтов с высоких отметок в понижения - «накопители». В эти движения были вовлечены технологические остатки палеолитической культуры. В технологиях нуклеарного расщепления присутствуют способы плоскофронтального, пластинчатого расщепления, технологии получения микропластин. Геологический возраст формирования культуросодержащих отложений на участке Седова предварительно можно определить временем завершения каргинского интерстадиала (kr3) и началом сартанского оледенения (sr1). Новый геоархеологический объект Седова, с одной стороны, может рассматриваться как феномен со своими индивидуальными особенностями и хронологией, занимая определенную нишу в технокультурном пространстве палеолита Южного Приангарья, с другой - быть представленным в компаунде с известными археологическими местонахождениями Иркутска, дополняя, таким образом, последовательную цепь ископаемых культур, дислоцированных на территории города.

Байкальская сибирь, ангара, иркутск, местонахождение седова, каргинский интерстадиал, переотложение, верхнепалеолитическая техника, микрокварцит

Короткий адрес: https://sciup.org/14737493

IDR: 14737493 | УДК: 903

Текст научной статьи Результаты исследований палеолитического местонахождения Седова в Иркутске

За прошедшие 140 лет со времени открытия в 1871 г. первого в России палеолитического местонахождения Военный госпиталь плейстоценовая археология Иркутска до начала второй половины XX в. в литературе фигурировала, главным образом, в историографическом статусе. Исследования последних тридцати лет позволили сформировать фонд конкретных источников, геохронология которых имеет протяженность, как минимум, 250–300 тыс. лет. К настоящему времени наиболее представительным в количественном и качественном выражении состоялся палеолит каргинского интерста- диала. На территории Иркутска дислоцированы объекты ранних, средних и поздних этапов межледниковья. Разнообразие и симбиотизм индустрий каргинского интерстадиала Байкальской Сибири наиболее отчетливо проявились на иркутских местонахождениях. Новый палеолитический объект Седова в известной степени отражает палеоэкологические условия и этап развития техноморфогенеза в финальной стадии каргин-ского термохрона, занимая, таким образом, определенное место в компаунде известных местонахождений Иркутска. Проведенные исследования актуальны введением в науч- ный оборот нового практического археологического материала по слабоизученному этапу позднекаргинского межледниковья на территории Байкальской Сибири. Кроме того, геоархеологические исследования на местонахождении Седова актуализированы общей задачей изучения региональных вариаций форм древних каменных изделий, палеоусловий их отложения и создания схемы синхронизации геологических процессов антропогена и эволюции форм и типов технологии обработки камня [Медведев, Волосова, 1993].

В последние годы в рамках охранных ар хеологических работ практически не прохо дит ни одного полевого сезона , чтобы в чер те города не был открыт новый объект или работы не проходили на уже известном ме стонахождении . Исследования на террито рии Иркутска регулярно обеспечивают по полнение фонда известных археологических объектов в максимально широком хроноло гическом диапазоне . За полтора века иссле дований для каждого из районов Иркутска сформировался свой историографический сюжет . Не является исключением и Ок тябрьский район города , к которому отно сятся часть правого берега Ангары и откры тое местонахождение .

Ранее окрестности улицы Седова имено вались Петрушиной горой , предместьем Го - рохово и Половниковой рощей . Вся эта тер ритория протянулась вдоль правого берега Ангары на расстояние около 1 км и распо ложена приблизительно в 2 км ниже плоти ны Иркутской ГЭС . Начало археологиче ских исследований в районе Петрушиной горы положено сотрудником ВСОРГО М . П . Овчинниковым , в 1892–1893 гг . рас копавшим разрушающееся погребение [ Ов чинников , 1904; Лежненко , Лыхин , 1986; Медведев и др ., 1980]. Сотрудником музея ВСОРГО К . Г . Головкиным на месте ны нешнего телецентра в 1922 г . проведены небольшие раскопки неолитической стоянки [ Шободоев , 1995]. В 1924 г . В . И . Подгор - бунский в предместье Горохово раскопал часть неолитического могильника [1928]. В 1933 г . И . В . Арембовским и А . П . Оклад никовым в этом же предместье в береговом обнажении найдены остатки детского не олитического погребения [ Медведев и др ., 1980]. В конце 80- х гг . XX в . В . В . Свинин собирал материал из разрушенных погребе ний на разных участках Петрушиной горы

[ Белоненко , 1995; Свинин , 1980; Страти графия …, 1990]. В 1998 г . в связи со строи тельством мостового перехода через Ангару начался новый этап археологических иссле дований территории . В археологических выработках неоднократно фиксировался многочисленный палеонтологический мате риал в разных отложениях второй половины неоплейстоцена . Многие из собранных кос тей фрагментированы . Рекогносцировочные работы продолжались вплоть до 2009 г . Не смотря на достаточную их интенсивность , разнообразная коллекция фаунистических остатков , документируемая различными се - диментами позднего неоплейстоцена , так и не стала бесспорной частью археологиче ского комплекса .

Проводимые в 2009 г . на территории но вого строительства археологические иссле дования ознаменовались открытием ранее неизвестного палеолитического местонахо ждения Седова , получившего название по одноименной улице , в окрестностях которой и осуществлялись работы .

Географическое положение Иркутска и входящего в его интерьер археологического местонахождения Седова определено гео - ландшафтным районированием обширной области Средней Сибири . Иркутск распо ложен в самом юго - восточном углу Приса - янской ландшафтной провинции Средней Сибири на стыке с двумя ландшафтными областями гор Южной Сибири : Саянской с запада – юго - запада и Прибайкальской – с востока – юго - востока . Центральную часть последней занимает котловина оз . Байкал , эпицентром Саянской области служит Большой Саянский хребет .

В структурно - геоморфологическом плане территория Иркутска относится к южной части Иркутского амфитеатра и находится в пределах Иркутско - Черемховской равнины . Выраженная прямолинейность речных до лин , субпараллельность падей , схождение в одном узле русел Иркута , Ушаковки и Ангары указывают на использование гидро сетью зон разрывных тектонических нару шений . Разломными структурами на терри тории Иркутска сформировано четыре мегаблока : Новоленинский , Топкинский , Правобережный , Левобережный [ Воробье ва , Бердникова , 2003].

Особенностью рельефа территории города является его плоскогорность. Небольшие высоты близ расположенных междуречий мало отличаются друг от друга. Преобладающие показатели высот над уровнем моря – 500–550 м, местность расчленена глубоко врезанными (100–150 м) в плоскогорье долинами рек Ангары, Иркута, Ушаковки. Большая часть территории занята склонами различной крутизны.

В геологическом строении территории выделяются юрские и четвертичные отло жения . Юрские отложения представлены породами присаянской свиты : песчаниками , алевролитами и аргиллитами с прослоями угля . Юрские породы выходят на поверх ность в нижней части склона правого бере га . На цоколе из юрских пород залегает толща выветрелых сцементированных дрес вяно - галечниковых отложений , возраст ко торых проблематичен . На изучаемой терри тории юрские породы выходят на поверхность в нижней части склона правого берега р . Ангары , образуют цоколь высотой 8–10 м и представлены выветрелыми песча никами , желтыми и желто - серыми , с про слоями алевролитов , аргиллитов и угля . На галечниках залегает толща покровных нео - плейстоценовых отложений , которые имеют субаэральный генезис и представлены де лювиальными , делювиально - солифлюкци - онными , солифлюкционными и эоловыми образованиями : лессовидными супесями и суглинками с маломощными прослоями песчано - дресвяного материала . В толще от мечаются погребенные почвы и криотурби - рованные горизонты различного возраста ( от раннеплейстоценовых до голоценовых ). Исследуемая территория находится на пра вобережье р . Ангары в 5,5 км выше устья р . Ушаковки . Включает в себя склон борта Ангары с абсолютными отметками от 450 до 470 м . Относительные отметки меняются соответственно от 30 до 50 м . Геоморфоло гически поверхность исследуемой террито рии составляется из комплекса долинных образований четвертичного периода ( скло новые ). Русло Ангары в данном месте имеет четко ориентированное северо - северо - за падное направление , обусловленное текто ническим разрывным нарушением .

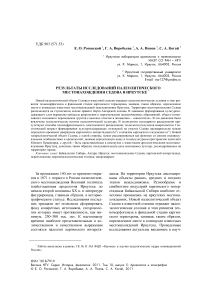

Территория местонахождения Седова располагается на ступенчатом склоне правого борта Ангарской долины (рис. 1, 1). Она представляет собой фрагмент выровненной поверхности структурно-денудационного склона. Абсолютные высотные отметки поверхности на участке – 454–457 м. Ме- женный уровень напротив участка имеет показатель 425 м. Соответственно относительные гипсометрические отметки составляют 29–32 м. Фрагмент поверхности мысо-видный, ограниченный с северо-запада и юго-востока субпараллельными линейными падями северо-восточного простирания, а с юга – береговым склоном борта долины Ангары. Заложение отрицательных линейных депрессий, которые расчленяют правый борт долины Ангары, определяется зонами трещиноватости северо-восточного и субширотного направлений. В юго-западном направлении от описываемого фрагмента поверхности располагается замкнутая отрицательная форма рельефа, представленная трехлучевой линейной западиной. Она образовалась в узловой точке пересечения зон трещиноватости северо-восточного и субширотного простираний. Относительное превышение выположенной мысовидной поверхности и днища западины – 17–18 м. Западина образовалась в результате суффо-зионно-гравитационных процессов в узловой трещиноватой зоне, тесно связанной с неотектоническими движениями.

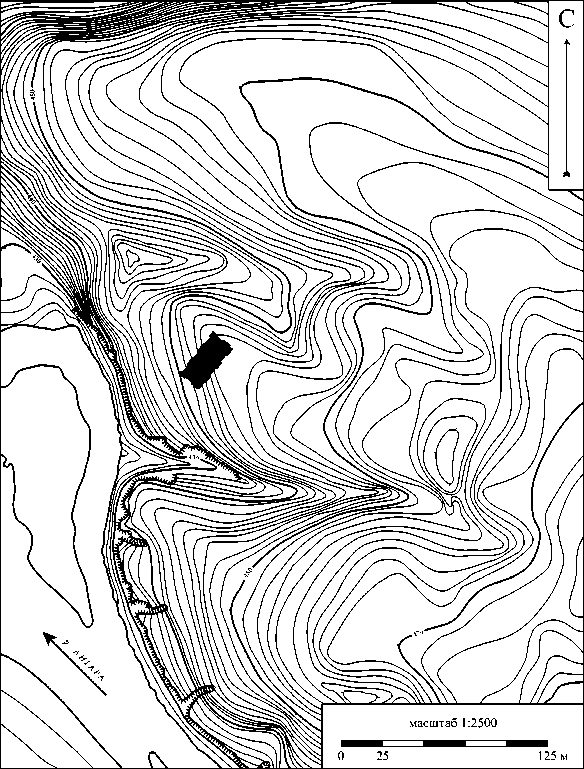

Культуровмещающие отложения явля ются неотъемлемой частью позднеплейсто ценовых отложений , слагающих склоновый комплекс борта долины Ангары . В этих условиях тафономия культурных остатков подчинена процессам переноса и много кратного переотложения в теле культуросо держащих отложений . Площадное распро странение археологического материала в таких случаях чрезвычайно обширно . Спа сательные раскопочные работы подтверди ли предварительный прогноз . Археологиче ский материал фиксировался в отдельных археологических выработках разнесенных на участке площадью около 6000 кв . м . Ве роятно более широкое площадное распро странение археологического материала по склону . Раскопы и траншеи трассированы в соответствии с представленными планами проведения строительных земляных работ ( рис . 1, 2 ).

Археологическое обследование осущест влялось в полевые сезоны 2009 и 2010 гг . на уже задействованной строительными рабо тами площадке . Таким образом , часть па мятника на момент начала работ оказалась утраченной .

Суммарная площадь , вскрытая археологи ческими выработками , составляет 628 кв . м .

Рис . 1 . Ситуационный план местонахождения Седова : 1 – рельеф местности в окрестностях местонахождения Седова ; 2 – общий план местонахожде ния Седова с археологическими выработками 2009–2010 гг .

Общая коллекция находок насчитывает 911 единиц , в том числе 151 артефакт из камня и 758 костных остатков ископаемой фауны .

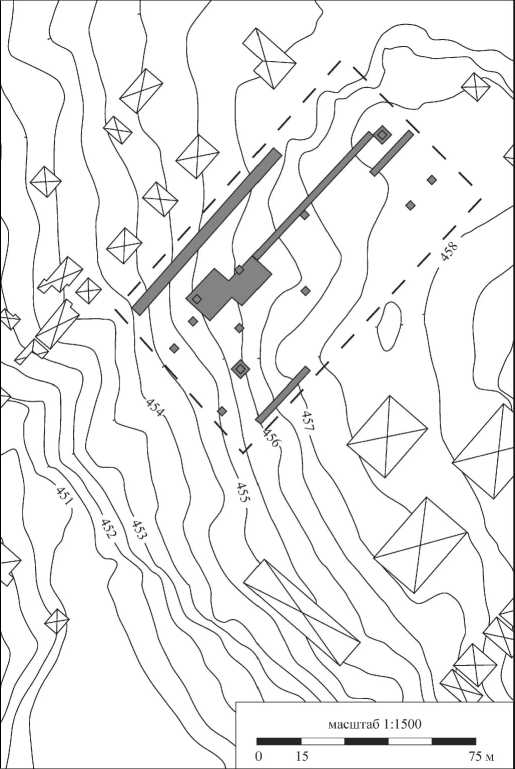

Описание разреза составлено по мате риалам изучения северо - западной стенки раскопа 1 и шурфа в его юго - западном углу . Глубина раскопа – 2,5 м , глубина шурфа – 5 м . Общая мощность вскрытых отложе ний – 7,5 м . В кратком виде строение разреза представлено следующим образом ( рис . 2, 1 ).

Слой 1. Тяжелый суглинок , буровато - темно - серый , содержит различные включе ния хозяйственно - бытовых отходов . Воз раст минерального субстрата и гумусо - образования – средне - позднеголоценовый . Верхняя часть слоя перекопана . Мощность – 0,3–0,6 м .

Слой 2. Тяжелый суглинок , неслоистый , бескарбонатный , буровато - желтоватый . В ни зах слоя отмечается погребенная слабораз витая почва предположительно финально - сартанского возраста . Средняя и верхняя части слоя 2 представлены ранне - и средне голоценовыми делювиальными суглинками . Мощность – 0,4–0,5 м .

Слой 3. Тяжелый суглинок , лессовидный , неслоистый , светлый белесоватый от обилия карбонатов . Местами разорван морозобой - ными клиньями . Суглинки средне - и позд - несартанского возраста . Генезис отложений преимущественно эоловый , участие делю виальных процессов незначительно . Мощ ность – 0,3–0,4 м .

Слой 4. Легкий и средний суглинок , пре рывисто полосчатый , с линзами ; окраска от светлой буровато - желтоватой и белесой до более яркой буроватой и сероватой . По особенностям сложения и окраски слой ви зуально разделяется на нижнюю , среднюю и верхнюю части . Генезис отложений делю - виально - солифлюкционный . Темные про слойки являются седиментами осинских верхнекаргинских почв (kr 2 os). Можно пред полагать , что в солифлюкцию были вовлече ны как раннеосинские ( возраст 40–33 тыс . лет ), так и позднеосинские ( возраст 32– 24 тыс . лет ) почвы . Начало солифлюкции можно по времени сопоставлять с конощель - ским похолоданием ( около 33 тыс . л . н .), то гда солифлюкции подверглись раннеосин ские почвы . Завершение солифлюкции связано с раннесартанской криогигротиче - ской фазой (24–21 тыс . л . н .), когда разру шались в основном позднеосинские почвы .

Культуросодержащие отложения . Мощ ность – 0,7–0,8 м .

Слой 5. Тяжелый суглинок лессовидный , неслоистый , светлый буровато - желтоватый , снизу вверх по слою увеличивается количе ство карбонатных новообразований ; в ниж ней части слоя две погребенные слаборазви тые почвы . Кровля слоя разбита на блоки узкими трещинами . Суглинки эолово делювиального генезиса , предположительно раннекаргинского возраста (kr1). Мощность – 1,7–1,8 м .

Слой 6. Тяжелый суглинок , светлый буро вато - желтоватый , слоистый . Мощность – 1,9–1,1 м .

Слой 7. Тяжелый суглинок , серовато буроватый , гумусированный . Мощность – 0,25 м .

Слой 8. Тяжелый суглинок , светлый бу ровато - желтоватый , слабослоистый , в сред ней части слоя буроватая прослойка – сла боразвитая почва . В почве отмечаются два микросброса . Мощность – 0,4–0,45 м .

Слой 9. Тяжелый суглинок , желтовато буроватый , со слабо выраженной полосча тостью , средняя часть слоя слоистая . Мощ ность – 0,4–0,45 м .

Слой 10. Тяжелый суглинок , светлый желтовато - буроватый со слабым сизоватым оттенком . Мощность – 0,24–0,25 м .

Слои 6–10 – делювиальные отложения с заметной слоистостью . Предположительный возраст – муруктинский (mr). Сохранность делювиальной слоистости может свидетель ствовать о неблагоприятных температурных условиях для деятельности энтомофауны и землероев в толще этих отложений . В строении муруктинских отложений выде ляются 4 уровня почвообразования . Наи лучшую выраженность имеет верхняя поч ва . Учитывая выраженность почвы и перекрывающий ее гумусированный делю вий , мы сопоставляем данную почву с бай - ганской почвой среднемуруктинского (mr2) возраста .

Слой 11. Глина сильно гумусированная , в верхней части слоя темно - серая , в средней – серая , в верхней – светло - серая сизоватая . Хорошо гумусированная почва , предполо жительно сопоставляется с верхнеигетей - ской почвой (kz2ig2) казанцевского межлед никовья . Мощность – 0,55–0,6 м .

Слой 12. Тяжелый суглинок , разбит на блоки , близкие к вертикальным ( угол около 80º), буровато - желтоватого и серовато - буро -

Sr42

Sr1-Кг2

5 см

25250±400 л. н. (СОАН-7844)

23900±340 л. н. (СОАН-8090) ' 25160±280 л. н. (СОАН-7846)

\23740±240 л. н. (СОАН-7845)

25520±160л. н. (ТКа-15060)

Рис . 2 . Стратиграфия и археологический материал местонахождения Седова : 1 – стратиграфия с результатами радиоуглеродного датирования ; 2 – нуклеус плоскофронтальный для пластин ; 3 – фрагмент пластины с краевой двусторонней ретшью ; 4 – конвергентное скребло ; 5 – одностороннее скребло ; 6 – одностороннее скребло ; 7 – скребок кареноидного типа ; 8 – одностороннее скребло ; 9 – пластина с утилитарной ретушью ; 10 – конвергентное скребло ; 11 – конвергентное скребло ; 12 – одностороннее скребло

го цвета, границы между блоками очень резкие, верхнюю часть слоя рассекают тонкие трещинки. Делювиальные и почвенные образования, испытавшие сдвиговые сейсмодислокации. Обогащенная дресвой прослойка между слоями 13 и 12, возможно, обозначает контакт, по которому шел сдвиг.

Мощность – 0,32–0,33 м .

Слой 13. Тяжелый суглинок, буроватожелтый, неравномерно окрашенный, рассечен «протуберанцами» серовато-бурого вещества слоя 14, верхняя граница подслоя прямая, очень резкая, маркированная дресвой и крупным песком. Делювиальные отложения, предположительно казанцевско-го возраста, соответствуют фазе внутрика-занцевского похолодания. Мощность – 0,2–0,3 м.

Слой 14. Тяжелый суглинок , серовато бурый , гумусированный , окраска неравно мерная из - за эпигенетических криогенных деформаций слоя . Представляет собой верхнюю часть почвы , деформированной криогенезом . Предположительно это ниж - неигетейская почва , т . е . нижняя почва игетейского педокомплекса казанцевского межледниковья (kz1 ig1). Вскрытая мощ ность – 0,15–0,3 м .

Археологический материал в раскопе фиксировался в слое сильно деформирован ных криогенными и гравитационными про цессами неяснослоистых легких и средних суглинков ( слой 4). Направление сноса культуросодержащих отложений ориенти ровано по оси восток – запад . Археологиче ский материал длинными сторонами также фиксировался по направлению сноса и зачастую на ребре . В раскопе отмечены крупные криогенные трещины , разрываю щие культуросодержащие отложения в ос новном по оси север – юг . В среднем мощ ность культуросодержащих отложений выдержана в значениях 0,5–0,6 м , на отдельных участках раскопа варьируясь от 0,25–0,3 до 0,7–0,8 м .

Экземпляры форм археологической коллекции представляют древние технологии расщепления микрокварцитов, кварцитов, эффузивов, кремня. Получение заготовок на местонахождении Седова базировалось на верхнепалеолитической технике скалывания. В качестве заготовок использовались сколы, крупные и мелкие пластины. Нуклеарная группа представлена двумя предметами. Первый – кремневый плоскофронтальный одноплощадочный нуклеус с линейной площадкой для снятия пластин длиной 3–5 см (рис. 2, 2). Второй – нуклеус на крупной эффузивной гальке; с площадки, подготовленной несколькими снятиями, произведен единственный первичный массивный скол, состоящий из двух фрагментов и апплицированный к нуклеусу. Поверхность негативов на нуклеусе неровная и ступенчатая. В составе орудийной группы 12 изделий: односторонние скребла – 4 экземпляра (рис. 2, 5, 6, 8, 12); конвергентное двухстороннее скребло (рис. 2, 4); конвергентное двухстороннее скребло, фрагментированное в зоне схождения (рис. 2, 10); конвергентное трехстороннее скребло (рис. 2, 11); скребок кареноидного типа (рис. 2, 7); фрагмент пластины с краевой двусторонней ретушью (рис. 2, 3); пластина средних размеров, по одному из краев которой читается краевая утилитарная ретушь (рис. 2, 9); резец. Остальной каменный инвентарь представлен отходами производства. Кроме того, в коллекции имеются одна расколотая поперек крупная эффузивная галька и крупная галька окварцованного песчаника с 2–3 небольшими сколами по краю.

При осмотре ближайших к местонахож дению береговых обнажений было отмече но , что эффузивный галечник является ос новным в профиле юрских конгломератов . Таким образом , можно предположить , что предпринимались попытки использования местного сырья . Однако эксперименты по опробованию местного сырья показали , что раскалывание происходит непредсказуемо , « угловато », по многочисленным внутрен ним трещинам , не образуя раковистого из лома и сколов , а лишь кластические фрак ции со ступенчатыми негативами . Весьма вероятно , что и в древности , судя по составу каменного инвентаря и отсутствию закон ченных форм , попытки использования ме стного сырья в производстве успехом не увенчались .

Наблюдения за стратиграфическим положением археологического материала показали его достаточно равномерное распределение по всему слою 4. Естественно, что в условиях значительного перемещения и перманентной редукции слоя судить о сингенетичности всего материала достаточно сложно, тем не менее, на основании некоторых общих технологических приемов, близких значений сечения заготовок, приемов вторичной обработки можно говорить о техноморфологическом единстве каменной индустрии. Кроме того, специфика сырьевой базы каменной индустрии позволяет говорить о вероятном единстве происхождения всего обнаруженного археологического материала. В качестве поделочного материала во многих случаях использовался темно-зеленый микрокварцит, являющийся экзотом для района Иркутска и его окрестностей. Предметы из этого сырья встречены в верхней, средней и нижней частях культу- росодержащих отложений, т. е. вне зависимости от стратиграфической позиции того или иного каменного артефакта.

Коллекция плейстоценовой фауны ме стонахождения Седова достаточно разнооб разна и представлена 14 видами : Mammu-thus sp., Coelodonta antiquitatis, Bison priscus, Bos pr., Canis lupus, Panthera (Leo) spelaea, Cervus elaphus, Equus sp., Capreolus sp., Saiga borealis, Rangifer tarandus, Alopex lagopus, Lepus sp,. Rodentia ( определение : А . М . Кле ментьев , ИЗК СО РАН ).

На многих костях животных прослежи ваются следы человеческой деятельности в виде порезов , отбитых эпифизов , осколков от дробления . В том числе следы отмечены на фрагменте черепа северной сайги , остан ки которой впервые обнаружены на терри тории Южного Приангарья . Искусственное происхождение следов на костях прослежи вается на поврежденном роговом стержне сайги – в естественных условиях подобных разрушений плотной ткани стержня не на блюдается ( определение : А . М . Клементьев , ИЗК СО РАН ).

Новый геоархеологический объект Седо ва , с одной стороны , может рассматриваться как феномен со своими индивидуальными особенностями и хронологией , занимая определенную нишу в технокультурном пространстве палеолита Южного Прианга рья , с другой – быть представленным в ком паунде с известными археологическими местонахождениями Иркутска , дополняя , таким образом , последовательную цепь ис копаемых культур , дислоцированных на территории города .

Геологический возраст формирования культуросодержащих отложений сводного разреза на участке Седова предварительно можно определить временем завершения каргинского интерстадиала (kr3) и началом сартанского оледенения (sr1). В абсолютном радиоуглеродном датировании это соответ ствует 25–23 тыс . л . н . В динамике форми рования слоя выражены процессы разруше ния и переотложения палеопочвенных образований , общего интенсивного склоно вого перемещения грунтов с высоких отме ток в понижения – « накопители ». В эти движения были вовлечены технологические остатки палеолитической культуры .

В технологиях нуклеарного расщепления присутствуют способы плоскофронтального, пластинчатого расщепления, технологии получения микропластин. В инструментализации продуктов нуклеарного расщепления представлены все основные формы фаси-альной обработки: от грубой обивки до микрофасоннажа рабочих краев. Техника оформления фасов унифасиальная. Формы изделий, которые могли бы быть ведущими в каменной индустрии местонахождения палеолитической культуры Седова, пока назвать трудно. Для более полного представления о технокультурном облике объекта необходимо продолжение исследований, как на участке строительства, так и на прилегающих территориях.

THE RESULTS OF RESEARCH ON THE PALAEOLITHIC SITE SEDOVA IN IRKUTSK