Результаты исследования четырех икон деисусного чина Нило-Сорской пустыни. К вопросу об атрибуции и технологических особенностях

Автор: Василенков М.Н.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 3 (15), 2025 года.

Бесплатный доступ

На кафедре реставрации Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в 2023 – 2024 гг. проведена реставрация четырех икон XVII века из собрания Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника: «Архангел Гавриил», «Апостол Павел», «Иоанн Златоуст» и «Преподобный Ефрем Сирин». Отреставрированные произведения представляют собой часть полнофигурного деисусного чина, происходящего из Нило-Сорской пустыни, — в прошлом широко известной и прославленной обители Русского Севера. Особая ценность икон заключается в том, что они составляют относительно целостный комплекс среди немногочисленных и разрозненных предметов раннего монастырского убранства, дошедших до нашего времени. В представленной работе освещены вопросы происхождения и истории бытования икон в монастыре и подтверждена их атрибуция, ранее предложенная исследовательницей Е. В. Романенко. Практически нет сомнений, что перед нами часть упомянутого в монастырских документах деисусного чина «на празелени», созданного иконописцем Григорием в средине XVII столетия для деревянной Иоанно-Предтеченской церкви, возведенной над местом захоронения основателя пустыни преподобного Нила. В ходе реставрации собраны данные о технике и технологии икон. Для изучения материалов и приемов живописи поверхность произведений была обследована с применением бинокулярного микроскопа, выполнено рентгенографирование, съемка в инфракрасном спектре, отобраны микропробы красок с целью определения их пигментного состава. Результаты проведенного исследования расширяют наши знания о материалах и художественных приемах, применявшихся иконописцами Русского Севера в XVII веке.

Нило-Сорская пустынь, деисусный чин, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, иконопись XVII века, проблемы атрибуции, исследования технологии живописи

Короткий адрес: https://sciup.org/170211002

IDR: 170211002

Текст научной статьи Результаты исследования четырех икон деисусного чина Нило-Сорской пустыни. К вопросу об атрибуции и технологических особенностях

На кафедре реставрации факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в 2023 – 2024 годах в ходе выполнения дипломных работ проводилась реставрация четырех икон XVII столетия из Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника * . Образы архангела Гавриила, апостола Павла, Иоанна Златоуста и преподобного Ефрема Сирина происходят из расположенной вблизи Кириллова Нило-Сорской пустыни и являются частью полнофигурного деисусного чина, остальные иконы которого («Спас на престоле», «Апостол Петр», «Святитель Василий Великий» и «Преподобный Кирилл Белозерский») так же сохранились в собрании музея ** . Реставрация последних трех памятников осуществлялась в разное время. Так, работы с иконой «Апостол Петр» проводились в 1973 году в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря Е. И. Мельниковой; с иконой «Святитель Василий Великий» — в 1999 году реставратором Кирилловского музея А. А. Фомичевой; с иконой «Преподобный Кирилл Белозерский» — в ГОСНИИР в 2008 – 2015 годах В. В. Барановым и А. Л. Романовой. Таким образом, всего сохранилось восемь икон данного комплекса, четыре из которых, остававшиеся долгое время нераскрытыми, были восстановлены на кафедре реставрации ПСТГУ.

На момент поступления в работу иконы находились в аварийном состоянии: практически на всех памятниках присутствовали участки шелушений и вздутия левкаса с красочным слоем, небольшие утраты и вмятины древесины, гвоздевые отверстия, нестойкие поверхностные загрязнения на обороте, боковых сторонах и торцах, а также восковое покрытие оборота на иконе «Архангел Гавриил». В процессе реставрации было проведено укрепление левкаса и красочного слоя и выполнен комплекс консервационных процессов по основе. Наиболее значительной частью работ являлось раскрытие авторской живописи, находившейся под грубыми слоями записей и лишь частично просматривавшейся в границах старых пробных раскрытий. На завершающем этапе реставрации на иконах восполнены утраты левкаса, выполнены тонировки и нанесено защитное лаковое покрытие ( ил. 1, 2 ).

Рассматриваемый деисусный чин представляет собой самую крупную и относительно целостную группу памятников среди произведений иконописи, происходящих из Нило-Сорской пустыни, в связи с чем заслуживает особенного внимания в контексте изучения художественного наследия обители. Инвентарные записи музея не содержат сведений, из какой именно монастырской церкви поступили иконы*. Однако, благодаря архивной фотографии (снимок интерьера церкви 1931 года обнаружен и впервые опубликован Е. В. Романенко)1, мы с уверенностью опознаем их в составе иконостаса деревянной церкви Иоанно-Предтеченского скита, который был основан в XIX веке и находился на небольшом удалении от обители. На фотографии хорошо видно, что всего икон в Деисусе было тринадцать — центральный образ фланкировали по шесть фигур предстоящих с каждой стороны (ил. 3).

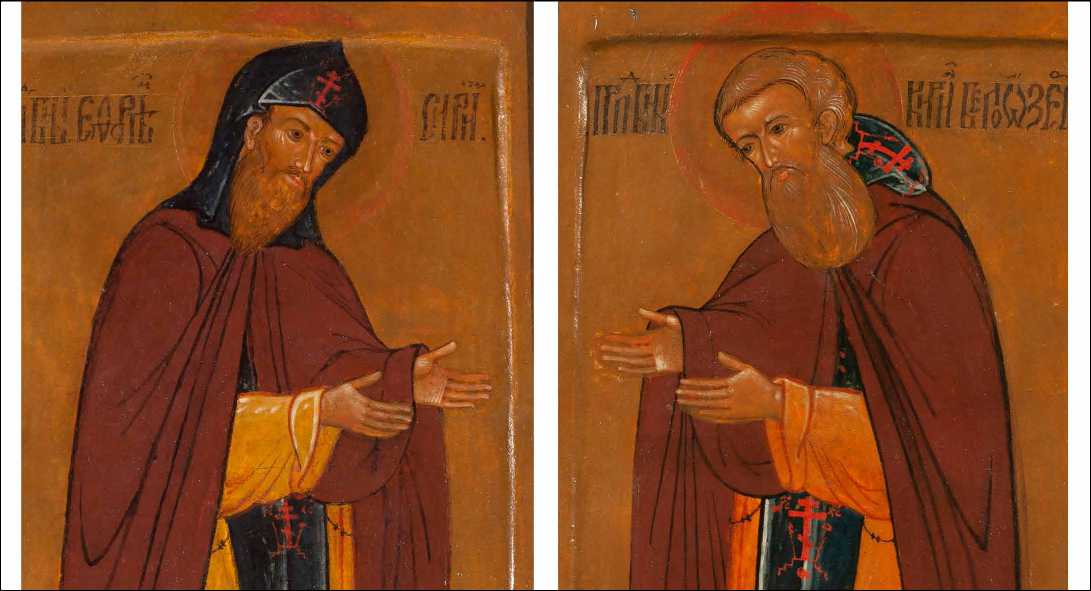

Ил. 1.

Иконы «Преподобный Ефрем Сирин», «Иоанн Златоуст», «Архангел Гавриил», «Апостол Павел».

XVII век. Общий вид до реставрации. Фотографы М. С. Черножукова, Е. Е. Овчинникова, Е. А. Пантелеева, П. И. Петрухина. Архив кафедры реставрации ПСТГУ

Впервые атрибуция произведений была предпринята Е. В. Романенко — автором многочисленных публикаций по истории Нило-Сорской пустыни и о ее основателе прп. Ниле Сорском2. Предложенная Еленой Владимировной атрибуция основана на данных источников монастырского архива. Последние сообщают о постройке (1656–1658 гг.) в пустыни деревянной церкви в честь третьего обретения Честной главы Иоанна Предтечи и устройстве в ней иконостаса, который исполнил некий иконник Григорий. В описи убранства этой же церкви за 1672 год упоминается деисусный чин из тринадцати ростовых икон «на празелени». Церковь стояла над местом захоронения прп. Нила. Примечательно, что записи приходо-расходной книги сохранили имя работника, делавшего доски для икон, — монастырского сторожа Ивана3.

Ил. 2.

Иконы после реставрации. Фотограф

М. Н. Василенков. Личный архив автора

Ил. 3.

Иконостас храма Иоанна Предтечи Предтеченского скита Нило-Сорской пустыни. Фотографии Нило-Сорской пустыни. Архив КБИАХМЗ. Ф. 5. Ед.

хр. 38

Стилистика живописи икон, раскрытых на кафедре, подтвердила их создание в XVII веке4. Однако цвет фона на всех памятниках, выполненный темной охрой коричневатого оттенка (лишь на одной — с легким оливковым отливом), с трудом соотносится с привычным определением «празелени», под которой понимали зеленый цвет. По этой причине в правомочности первичной атрибуции появились сомнения. Действительно ли раскрытые иконы Деисуса — те самые, что упомянуты в источниках? Для поиска ответа потребовалось обратиться к оригиналам монастырских документов и внимательно проанализировать описи, записи приходо-расходных книг, а также данные о существовавших в обители храмах.

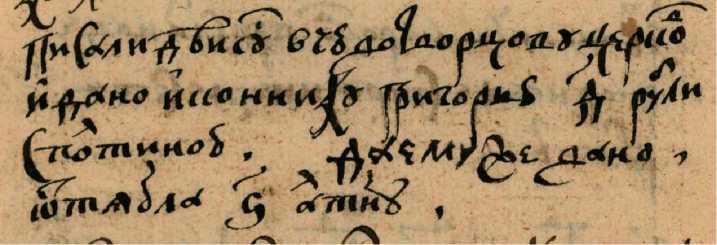

Известно, что в XVII веке в Сорской пустыни было три небольших деревянных церкви: старая Сретенская, возведенная по преданию самим прп. Нилом; теплая с трапезной в честь прп. Ефрема Сирина; а также холодная, посвященная Иоанну Предтече5. Именно о последней церкви, появившейся в монастыре позже остальных, идет речь в приходо-расходных книгах Нилова скита за 1656 – 1658 годы6. Из них же мы узнаём имена заказчика строительства храма, а также мастеров, трудившихся над его возведением и украшением иконами.

Стоит повторить эти сведения. Церковь построена на средства боярина Бориса Ивановича Морозова, рубил ее плотник «Трофим с товарищи», доски на Деисус и местные образы делал сторож Иван, а иконы для иконостаса написал иконник Григорий, получивший за свою работу 4 рубля с полтинною7 ( ил. 4 ). Составленная спустя 16 лет опись сообщает, что в церкви Иоанна Предтечи помещался «над царскими дверьми деисус стоячей тринадцать икон на празелени»8. Следующая, близкая по времени опись 1675 года, снова воспроизводит эти сведения9. К сожалению, оба документа не приводят поименного перечисления изображений, поэтому мы можем лишь сравнить краткие сведения об убранстве интересующей нас церкви с двумя другими: в старой Сретенской в 1672 году был четырехъярусный иконостас, включавший в себя Деисус «большой» из шестнадцати «образов на кра-сках»10, а в храме Ефрема Сирина «в тябле деисус поясной на семи цках»11.

Ил. 4.

Запись в приходо-расходной книге Нилова скита 1656 – 1658 гг. о работе иконописца Григория над деисусным чином церкви Иоанна Предтечи: «Писали деисус в чудотворцову церков и дано иконнику григорью 4 рубли с полтиною да ему же дано от тябла 6 алтыну». Архив СПбИИ РАН. Кол. 115. №676. Л. 11 об.

Сопоставляя эти данные, можно с уверенностью сказать: рассматриваемые иконы точно не подходят под описание тех, что были в храме прп. Ефрема. Происхождение их из Сретенской церкви также представляется маловероятным: деисус-ных икон в ней было шестнадцать. Кроме того, монастырские документы упоминают «иконников», работавших примерно в одно время с Григорием и дополнивших уже существующий иконостас Сретенского храма, в том числе Деисус, новыми икона-ми12, из чего можно сделать вывод, что последний содержал иконы разного времени. Интересующий же нас чин создан единовременно и в составе тринадцати изображений имел вполне законченную композицию.

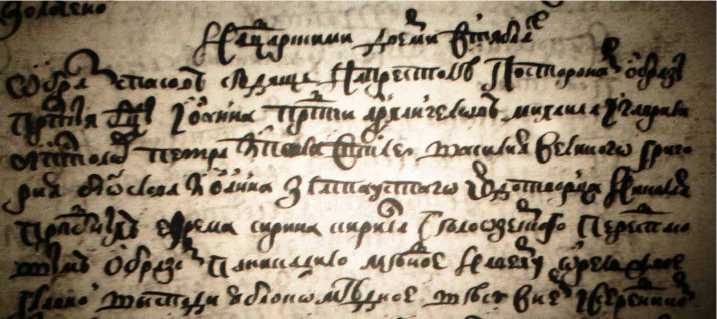

Наиболее ценную информацию для разрешения этого вопроса дало обращение к сравнительно поздней описи — за 1721 год. Она отличается большей подробностью по сравнению с ранними и в ней полностью перечислены иконы деисусно-го чина Сретенского и Предтеченского храмов. В иконостасе последнего указаны тринадцать икон и совпадают все восемь сохранившихся: «над царскими дверьми в тяблах образ спасов седящь на престоле, образ пресвятыя богородицы, иоанна предтечи, архангелов михаила и гавриила, апостолов петра и павла, святителей василия великаго и григория богослова, иоанна златоустаго, чудотворца николая, преподобных ефрема сирина и кирилла белозерскаго»13 ( ил. 5 ). Такое же подробное описание с перечислением изображений мы находим в описях 170114 и 176115 годов. Посвященный иконам отрывок во всех трех документах повторяется слово в слово. Из утраченных изображений, помимо Богоматери, Иоанна Предтечи и архангела Михаила, в состав ряда также входили образы еще двух святителей: Григория Богослова и Николая Чудотворца. Авторы описей XVIII века нигде не упоминают цвет фона, возможно из-за того, что иконы были уже очень темными. Что касается слова «празелень», употребленного в более ранних документах, то, по-видимому, оно могло иметь общее значение и указывать на темную краску с едва зеленоватым оттенком.

Ил. 5.

Фрагмент описи имущества Нило-Сорской пустыни. 1721 г. Фотограф М. Н. Василенков. РГАДА. Ф. 1441.

Оп. 2. Ч. 1. №493. Л. 5

Таким образом, можно считать, что происходящие из собрания Кирилловского музея 8 деисусных икон действительно написаны иконописцем Григорием * для иконостаса церкви в честь Третьего обретения честной главы Иоанна Предтечи. Наиболее вероятный год их создания — 1658, последний в периоде рассматриваемой приходо-расходной книги16, поскольку сведения о художнике и произведенных им работах содержатся на ее одиннадцатом, предпоследнем листе17. Так как доски для икон были изготовлены монастырским работником, то и сами иконы, скорее всего, написаны непосредственно в пустыни.

Е. В. Романенко называет Григория белозерским иконописцем18, однако сведения о происхождении художника из Белозерска не находят подтверждения в рассмотренных источниках и требуют дополнительных уточнений. Интересно, что по крайней мере три иконописца с именем Григорий упоминаются в документах первой половины — середины XVII столетия соседнего Кирилло-Белозерского монастыря19: поскольку Нилов скит с 1641 года был приписан к Кириллову мо-настырю20, вряд ли серьезные художественные работы велись без согласования с господствующей обителью. По всей видимости, иконы все время находились в Предтеченском храме, вплоть до его разборки в начале 40-х годов XIX века21. Тогда же была разобрана и Сретенская церковь, а старые иконы из обеих церквей перемещены в новый деревянный храм основанного неподалеку от пустыни скита22. Из икон был составлен сборный иконостас, запечатленный в 1931 году на упомянутой ранее фотографии.

В процессе реставрации икон были выявлены два основных этапа понови-тельских вмешательств: при первом поновлении фоны оказались полностью записаны желтой охрой, нимбы позолочены, наружный край лузги приобрел яркую белую филенку, складки одежд и описи личного усилены грубоватым черным колером, а выявляющие объем высветления на одеждах прописаны желтой охрой, той же, что и употреблена на фоне. В результате произведения сильно изменили свой облик ( ил. 6 ). Поверхность оригинальной живописи перед нанесением записи была промыта от потемневшего покрытия, в связи с чем на ней появились потёртости. Вопрос о времени появления этого вмешательства остается открытым, хотя понов-ление и обнаруживает определенное сходство с записями XVIII – начала XIX века на некоторых иконах, происходящих из Кирилло-Белозерского монастыря. Известно, что в XVIII веке поновлением икон в Кириллове в основном занимались мастера из числа братии и жителей подмонастырской слободы23. Допустимо предположить, что они могли работать и в расположенной неподалеку Ниловой пустыни, приписанной к Кириллову монастырю в качестве скита.

Ил. 6.

Общий вид икон в процессе реставрации после удаления верхнего слоя масляной записи. Выявлено поновление более раннего времени: сплошной слой записи на фоне с перезолотой нимбов, прописи на изображении личного и одежд. Фотографы М. С. Черножукова, Е. Е. Овчинникова, Е. А. Пантелеева, П. И. Петрухина. Архив кафедры реставрации ПСТГУ

Второе поновление было гораздо более масштабным. Иконы оказались полностью записаны масляными красками в достаточно темных тонах, а нимбы снова позолочены — именно в таком виде они поступили на реставрацию. Примечательно, что нижний край всех икон опилен примерно на половину ширины нижнего поля, а край спила совпадает с поновительской опушью самой поздней записи. Из этого очевидно, что основы были опилены при последнем поновлении с целью подгонки в рамы нового иконостаса. Скорее всего это было сделано перед перемещением икон в скит в начале 40-х годов XIX века. В это время некоторые старые иконы в монастыре поновлял иеромонах (затем архимандрит) Никон (в схиме Нил) (Прихудайлов)24 — настоятель пустыни и профессиональный иконописец, впоследствии живший на покое в Иоанно-Предтеченском скиту25. Мог он приложить руку и к рассматриваемому комплексу. В пользу этого предположения говорит некоторое сходство поновительских надписей на иконах Деисуса с надписями на других иконах, достоверно написанных о. Никоном (Нилом) * .

При рассмотрении икон данного комплекса отдельного внимания заслуживают особенности технологии памятников. Перед нами редкий, если не уникальный случай, когда известно не только имя автора икон, но и мастера, подготовившего доски, — монастырского сторожа Ивана. Основы выполнены из цельных сосновых досок, укрепленных врезными несквозными встречно-направленными шпонками, изготовленными также из сосны. На лицевой стороне выбран неглубокий ковчег с узкими боковыми полями и неравномерным углом наклона лузги. Использованная древесина прочная, с относительно небольшим количеством сучков. Завершающая обработка выполнена скобелем; при этом в боковом освещении как с тыльной, так и с лицевой сторон прослеживается легкая неровность поверхности в виде пологих волнообразных углублений.

На иконе «Архангел Гавриил» под левкасом и паволокой в нижней части ковчега выявлены достаточно глубокие утраты древесины, не выровненные при окончательной обработке. Паволока на иконах визуально прослеживалась в небольших утратах левкаса по краям основы, а также видна на рентгенограммах**. Это плотная, скорее всего льняная ткань прямого полотняного плетения, которая покрывает лицевые стороны досок почти целиком.

На снимках икон архангела Гавриила и Ефрема Сирина видны неровные горизонтальные стыки фрагментов ткани, пролегающие примерно на уровне изображения плеч. Левкас на иконах плотный, толщиной от 1 до 1,5 мм. Наполнителем левкаса всех икон является гипс. Подготовительный рисунок, заметный в местах небольших пропусков колера, выполнен угольной краской. Съемка в инфракрасной области спектра *** из-за плотного слоя живописи позволила выявить его лишь фрагментарно ( ил. 7 ).

Ил. 7.

Иконы «Преподобный Ефрем Сирин» (слева) и «Иоанн Златоуст» (справа). Фрагменты. Съемка в инфракрасной области спектра. Выявлен подслойный рисунок на изображении ликов.

Фотограф С. А. Сивов.

Личный архив автора

На изображении ликов Иоанна Златоуста и прп. Ефрема рисунок виден благодаря тонкому красочному слою: в первом случае это обусловлено потертостями живописи, во втором — лессировочной манерой исполнения личного письма. Просматриваемая на снимках линия рисунка довольно мягкая. Помимо глаз, уст, бровей и гребня носа ею выделены скулы и носогубные складки. Такая же мягкая, выполненная наполненной кистью линия прослеживается на изображении одежд этих двух святых, не всегда совпадая с рисунком завершающей описи.

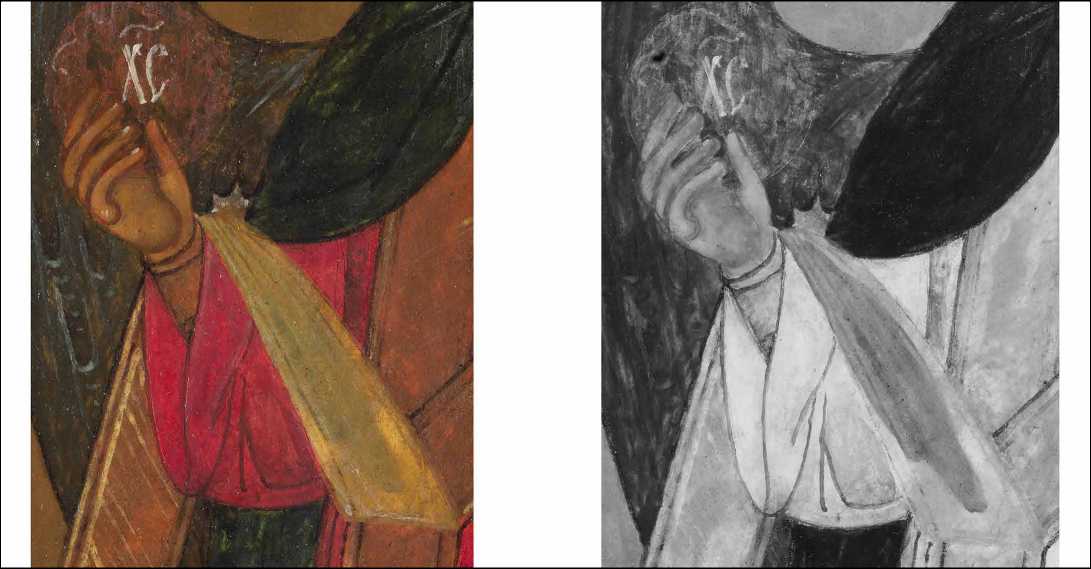

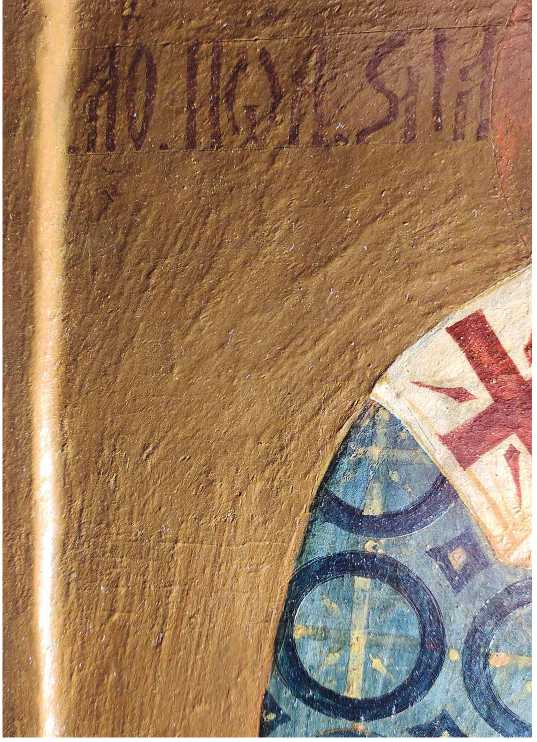

На иконе «Архангел Гавриил» видно, как на этапе, предшествовавшем работе красками, художник энергично кистью наметил оперенье крыльев и проложил плотную тень на изнаночной стороне лора ( ил. 8 ).

На снимках иконы ап. Павла подготовительный этап практически не прослеживается. Контуры фигур, основные складки, описи личного и верхние границы по-земов обозначены неглубокой графьей.

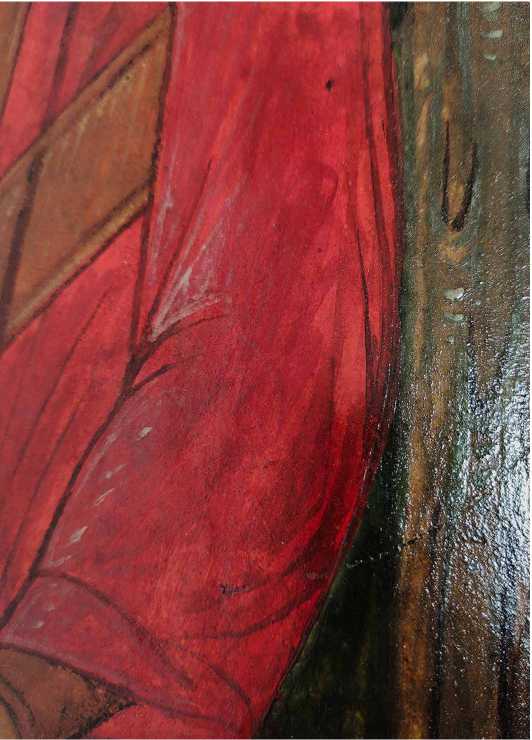

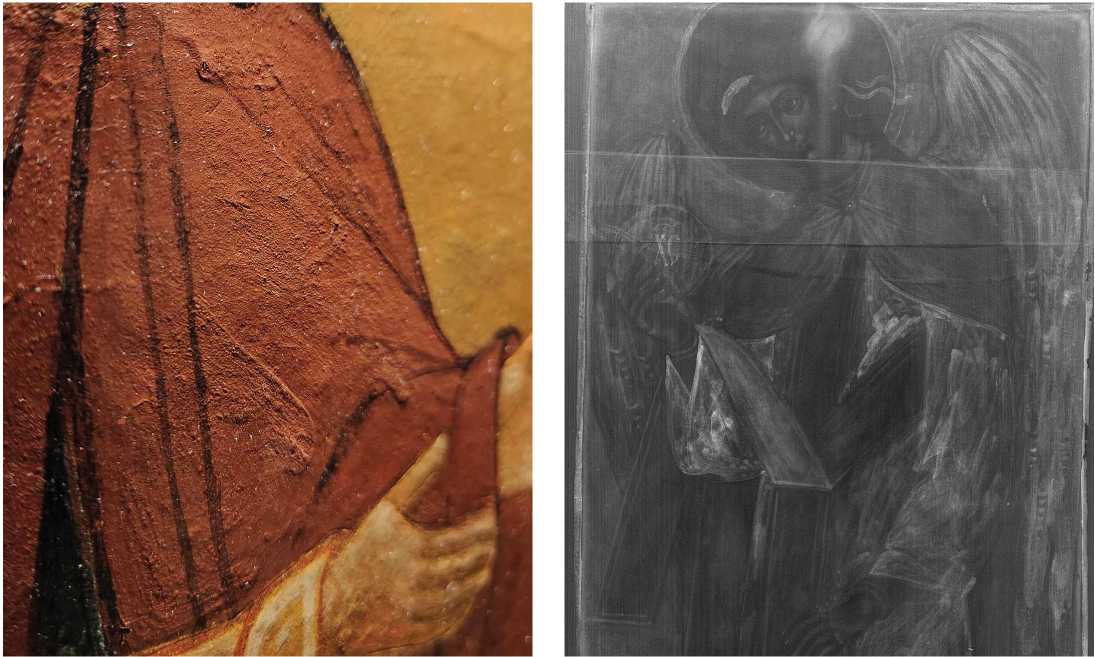

Живопись икон выполнена в технике желтковой темперы. Работа велась традиционно и начиналась с этапа роскрыши: в начале закладывались фон и поземы, затем художник переходил к расколеровке одежд, начиная с драпировок темного цвета. Стоит еще раз сказать, что фоном всех произведений служит несколько глухая коричневая охра, причем ее тон, плотность и оттенок на разных иконах немного отличаются между собой. Например, на иконе «Иоанн Златоуст» цвет фона чуть более зеленоватый, а сам колер нанесен очень плотно, размашистыми мазками широкой кисти (ил. 9). На иконе ап. Павла, наоборот, фон написан легче и прозрачнее, чем на остальных изображениях (отчасти это впечатление усиливают потёртости красочного слоя). Поземы на иконах темные оливково-зеленые, их верхние и боковые края обведены белилами. Завершив роскрышь, иконописец приступал к проработке доличного, особенности исполнения которого лучше всего заметны на иконе архангела: мастер работает широкими плотными мазками, с небольшими пропусками перекрывая роскрышь, которая все-таки остается чуть видна, как бы подсвечивая поверхность. На изображении далматика форма моделируется поверх теплой красной подкладки размашистыми и несколько небрежными мазками холодного алого и красно-коричневого оттенков (ил. 10). Динамичные мазки нанесены по форме, набирая наибольшую плотность под пробелами и ложась реже к краям, из-за чего теневые зоны выглядят светлее освещенных. На изнаночной стороне лора оставлен нетронутым тонкий слой роскрыши, сквозь который проступает проложенная на этапе рисунка тень. Завершающие моделировку графичные пробела выполнены в два слоя жидкими белилами. На остальных иконах манера исполнения долично-го менее оригинальна, одежды написаны корпусно, с характерными фактурными мазками удлиненной формы (ил. 11). Не всегда различимые невооруженным глазом, особенности живописной манеры прекрасно выявлены на рентгенограммах: на снимках отчетливо видна живая фактура нанесения краски на визуально однородной поверхности. Художник работал уверенно и быстро, заполняя форму широкими энергичными движениями кисти (ил. 12).

Ил. 8.

Икона «Архангел Гавриил». Фрагмент. Съемка в видимом свете (слева) и инфракрасной области спектра (справа). На изображении справа виден подготовительный рисунок оперения крыльев и плотная тень на изнаночной стороне лора.

Фотографы М. Н. Василенков, С. А. Сивов. Личный архив автора

Личное письмо исполнялось после полного завершения работы над долич-ным. На иконах архангела Гавриила и ап. Павла оно очень схоже по приёмам и написано по красновато-коричневому санкирю, оттенённому притинками оливкового цвета (ил. 13). Плотное желтоватое охрение широко перекрывает форму. Оно нанесено мягкими сплавленными мазками жидкой краски минимум в два слоя, причем верхний слой положен чуть шире нижнего, как бы смягчая его край по границе с санкирем. Абрис ликов, брови, веки и радужки глаз намечены изящной темно-коричневой линией. Опись носа, обводки пальцев и кистей рук красновато-коричневые. На скулах, переносице и с теневой стороны ликов нанесена легкая красная подрумянка. Завершают моделировку короткие штрихи белильных оживок. На лике апостола, в области складок лба, под охрением, виден слой нижней подрумянки. Она же просматривается в мелких утратах охрения на шее и кистях рук.

Ил. 9.

Икона «Иоанн Златоуст». Фрагмент.

Кистевые мазки при нанесении краски на фоне. Фотограф М. Н. Василенков.

Личный архив автора

Ил. 10.

Икона «Архангел Гавриил». Фрагмент.

Техника написания далматика.

Фотограф М. Н. Василенков.

Личный архив автора

Техника исполнения личного ни иконе Иоанна Златоуста в целом схожа с описанными двумя, хотя общее впечатление от лика иное из-за обширных потертостей и оставленных поновительских прописей.

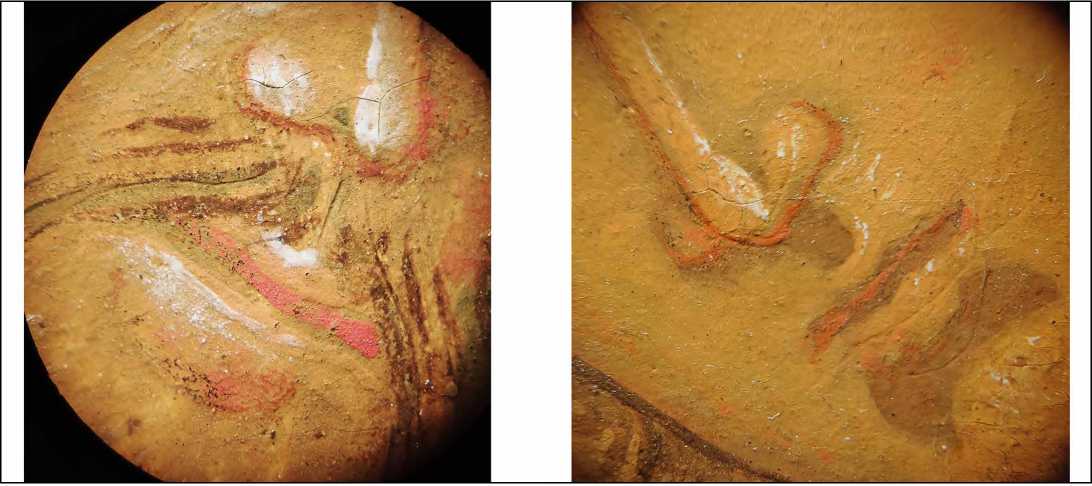

Заметно отличается манера личного на иконе прп. Ефрема: охрение на ней чуть более теплого оттенка, положено локально на объемные участки формы и как бы вплавлено в санкирь. Сам санкирь, как и на других иконах, очень тонкий, однако имеет не красноватый, а зеленовато-оливковый цвет и тонально сближен с охрением. Подрумянка на щеке, переносице и кончике носа холодного малинового оттенка, ярче чем на остальных иконах. Основную роль в выявлении объема играют активные белильные оживки, положенные в два приема: вначале это параллельные или расходящиеся от центра плотные мазки, затем смягченные тонким слоем жидких белил ( ил. 14, 15 ).

Ил. 11.

Икона «Преподобный Ефрем Сирин». Фрагмент. Фактура мазков на изображении мантии святого.

Фотограф М. Н. Василенков. Личный архив автора

Ил. 12.

Цифровая рентгенограмма фрагмента иконы «Архангел Гавриил». Отчетливо видна техника работы кистью при написании одежд. Фотография. Архив кафедры реставрации ПСТГУ

Ил. 13.

Иконы «Архангел Гавриил» (слева) и «Апостол Павел» (справа). Лики. Фотограф М. Н. Василенков. Личный архив автора

Ил. 14.

Иконы «Преподобный Ефрем Сирин» (слева) и «Архангел Гавриил» (справа).

Макрофотосъемка. Фотограф

М. Н. Василенков. Личный архив автора

Ил. 15.

Иконы «Преподобный Ефрем Сирин» (слева) и «Архангел Гавриил» (справа).

Макрофотосъемка. Фотограф

М. Н. Василенков. Личный архив автора

Сравнивая икону прп. Ефрема с остальными, аналогичные приемы исполнения личного обнаруживаем на иконе прп. Кирилла Белозерского (ил. 16). Оба образа размещались по краям, завершая ряд: прп. Ефрем с левой стороны, а Кирилл — с правой. Приемы же доличного этих икон, напротив, не отличаются от других. Так же проявляется сходство деталей подготовительного рисунка при сравнении инфракрасной съемки ликов икон Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста, что скорее говорит о руке одного знаменщика. Соотнося полученные наблюдения с архивными данными26, руке иконника Григория с уверенностью можно приписать основную часть произведений, допустив участие второго художника в исполнении личного на двух крайних иконах с изображением преподобных. В целом же, несмотря на указанные отличия, весь ансамбль обладает большим стилистическим единством.

Ил. 16.

Иконы «Преподобный Ефрем Сирин» (слева) и «Преподобный Кирилл Белозерский» (справа). Фрагменты. Фотограф М. Н. Василенков. Л ичный архив автораx

В процессе реставрации с икон были отобраны микропробы красочного слоя для определения пигментного состава * . Образцы исследовали комплексом следующих аналитических методов: поляризационная микроскопия (ПОЛАМ Л-213М), сканирующая электронная микроскопия в сочетании с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (настольный сканирующий электронный микроскоп Hitachi TM4000 Plus с приставкой для энергодисперсионного микроанализа Quantax 75 (Bruker)) и инфракрасная спектроскопия (ИК-микроскоп LUMOS, Bruker).

Установлено, что колер фона, названного в описи XIX века празеленью, представляет собой смесь желтой охры, черного углеродсодержащего пигмента и небольшого количества свинцовых белил. Поземы содержат крупные частицы того же черного пигмента и желтой охры. На иконе архангела Гавриила темно-зеленый плащ написан глауконитом с небольшим добавлением черного углеродсодержащего пигмента и белил, а его ярко-красный далматик — киноварью с добавлением свинцовых белил, красного органического и черного углеродсодержащего пигментов. На иконе ап. Павла бордовый цвет гиматия составлен из смеси красной мелкодисперсной охры с черным углеродсодержащим пигментом, а пробела на нём написаны глауконитом с добавлением черного углеродсодержащего пигмента и свинцовых белил. Синий колер хитона представляет смесь индиго, свинцовых белил и частиц смальты. Тот же состав обнаружен в пробе, отобранной с саккоса на иконе Иоанна Златоуста. На иконе Ефрема Сирина красно-коричневый цвет мантии составлен из смеси красной охры, киновари и крупных частиц черного углеродсодержащего пигмента. Ряса написана смесью желтой охры и свинцовых белил, разделки складок на ней — красной охрой. Имитация ассиста на изображении одежд архангела и святителя Иоанна Златоуста выполнена с применением аурипигмента. Исследование образцов личного трех икон — Иоанна Златоуста, ап. Павла, и преподобного Ефрема — не выявило существенных отличий, несмотря на заметную разницу живописных приемов последнего изображения.

В состав санкирей входят охра, киноварь и черный углеродсодержащий пигмент, а различие их оттенков обусловлено чуть разным соотношением и дисперсностью компонентов смеси. Например, в пробе с иконы Иоанна Златоуста частицы киновари крупнее, чем в двух других. Также в образцах с икон ап. Павла и Иоанна Златоуста в составе санкирей обнаружены единичные включения аурипигмента и глауконита. Исследование состава охрения на иконах ап. Павла и прп. Ефрема Сирина показало, что в него входят желтая охра, немного киновари и свинцовые белила. Образцы очень схожи между собой и различаются лишь помолом киновари, который на иконе прп. Ефрема меньше.

Ценно, что в рамках проведенного исследования удалось не только подтвердить авторство и время создания комплекса (сведения, которые довольно редко сопутствуют памятникам провинциальной средневековой иконописи), но и всесторонне проанализировать особенности технологии и материальной структуры произведений. Последнее крайне важно для расширения наших знаний и накопления статистического материала о русской иконописи периода позднего средневековья.