Результаты исследования системы вентиляции рудника БКПРУ-2 в холодное время года

Автор: Алыменко Н.И., Николаев А.В., Каменских А.А., Тронин А.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Экологическая геология

Статья в выпуске: 3 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализируются результаты исследования вентиляционной системы Березниковского калийного производственного рудоуправления № 2 (ОАО «Уралкалий») в холодное время года во время работы калориферной установки.

Рудник, естественная тяга, тепловая депрессия, воздухоподающий и вентиляционный ствол

Короткий адрес: https://sciup.org/147200787

IDR: 147200787 | УДК: 622.663.3

Текст научной статьи Результаты исследования системы вентиляции рудника БКПРУ-2 в холодное время года

В холодное время года воздух, подаваемый в воздухоподающие стволы рудников (шахт), согласно [3] необходимо подогревать в калориферной установке (КУ) до температуры не ниже +2 0C. При этом подогреваемый воздух подается в ствол по калориферному каналу ниже его нулевой отметки (устья воздухоподающего ствола). Кроме подогретого в КУ воздуха за счет общешахтной депрессии (давления, развиваемого главной вентиляторной установкой (ГВУ)) в воздухоподающий ствол через надшахтное здание частично будет засасываться холодный наружный воздух. Величина инфильтраций (проникновения) наружного воздуха через надшахтное здание напрямую зависит от типа ствола (клетевой, скиповой или скипоклетевой). Ввиду того, что на скиповых и скипоклетевых стволах обязательно будут присутствовать окна для прохода скипов (скиповые окна), предотвратить инфильтрацию наружного воздуха через них в надшахтное здание невоз- можно. Поэтому помимо теплого воздуха, поступающего через КУ, в воздухоподающий ствол за счет общешахтной депрессии будет засасываться холодный наружный воздух.

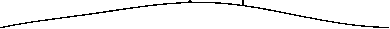

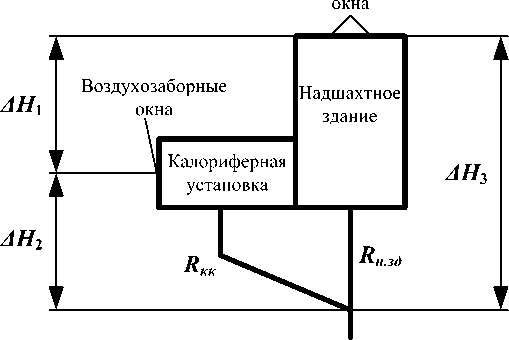

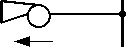

Ввиду того, что калориферный канал, соединяющий КУ со стволом, и воздухоподающий ствол на участке от устья до точки пересечения его с каналом будут являться сообщающимися выработками, между ними будет действовать естественная тяга (тепловая депрессия) h e ( КУ ) (рис. 1).

Данное явление вызвано разностью плотностей (удельного веса) воздуха в калориферном канале и воздухоподающем стволе на участке от устья до точки пересечения его с каналом. Теплый воздух в канале (более легкий) будет стремиться подняться вверх, а воздух, засасываемый в устье воздухоподающего ствола (более тяжелый), – опустится вниз. В результате этого тепловая депрессия h e ( КУ ) будет иметь направление, показанное на рис. 1,

Рис. 1. Возникновение тепловой депрессии между калориферной установкой и воздухоподаю hB (КУ

н.зд.

Q КУ

щим стволом на участке от устья ствола до точки пересечения его с калориферным каналом т.е. препятствовать поступлению воздуха через КУ и способствовать инфильтрации холодного воздуха через надшахтное здание.

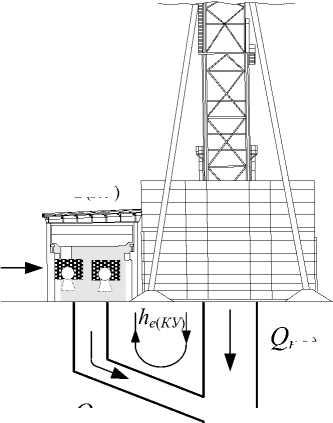

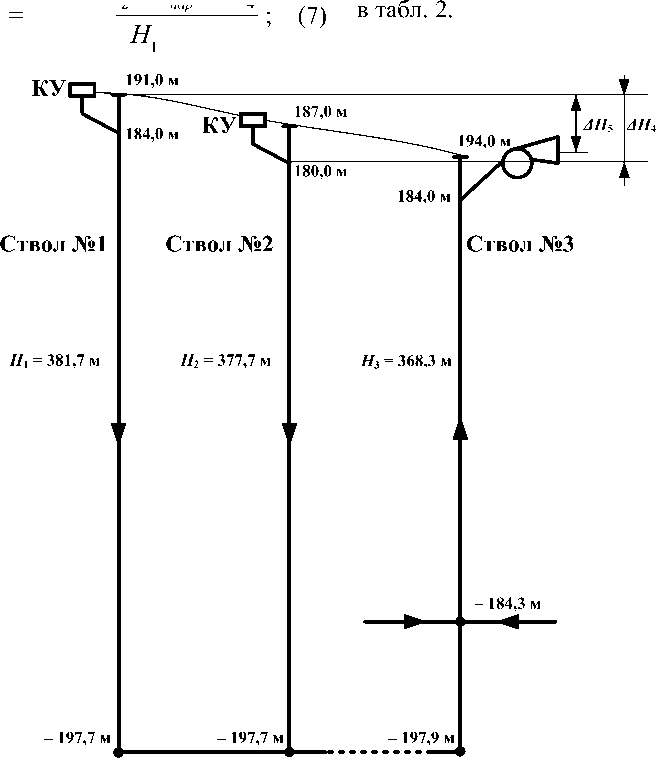

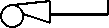

Кроме тепловой депрессии, возникающей при работе КУ, в руднике будут дей- ствовать тепловые депрессии между его стволами. Величина и направленность данных тепловых депрессий будут зависеть от взаимного расположения стволов (разности высотных отметок устьев и околоствольных дворов) и средней плотности воздуха в них. На рис. 2 приведена упрощенная схема проветривания рудника (шахты) всасывающего типа, когда воздух в рудник (шахту) подается по воздухоподающим стволам за счет разряжения, создаваемого ГВУ, работающей на вентиляционном стволе.

Тепловые депрессии hei, приведенные на рис. 2, действуют следующим образом: между he 1 - воздухоподающими стволами; между he2 -вторым воздухоподающим и вентиляционным стволами; между heз -первым воздухоподающим и вентиляционным стволами. Совместное действие описанных тепловых депрессий может оказывать существенное влияние на рабо- ту ГВУ и, как следствие, на ее производительность.

Для проверки данных утверждений на руднике БКПРУ-2 (Березниковское калийное производственное рудоуправление № 2, Пермский край) была проведена воз- душно-депрессионная и температурнобарометрическая съемка, в результате которой произведены замеры в около-ствольных дворах и в устьях воздухоподающих стволов, в калориферных каналах и в здании ГВУ.

Результаты воздушно-депрессионной и температурно-барометрической съемки приведены в табл. 1, в которой приняты следующие обозначения: Q КУi , Q н.зд.i и Q cтвл - объемы воздуха, проходящего соответственно через калориферную установку, надшахтное здание и поступающего в воздухоподающий ствол; t Кyi , Ъдл и t кан - температура воздуха соответственно на выходе из КУ, в околоствольном дворе ствола и на входе в канал ГВУ; P о.д.i и Р к^ - барометрическое давление соответственно в околоствольном дворе ствола и на входе калориферного канала в ствол; а НА -угол установки лопаток направляющего аппарата (НА) вентилятора ГВУ; Q B и h B -соответственно производительность и

Рис. 2. Упрощенная схема вентиляции рудника (шахты), работающая по всасывающему способу проветривания

давление, развиваемое ГВУ; R кан – аэродинамическое сопротивление канала ГВУ, найденное при измерении разности давления, развиваемого ГВУ, и перепада давления ее через надшахтное здание и части ствола до всасывающего канала.

Ввиду того, что воздушно-депрессионная и температурно- барометрическая съемка проводились с интервалом во времени (вся съемка длилась порядка 2 часов), все измеренные величины приводились к стандартным условиям по методике [4], согласно которой ошибка, вызванная непостоянством параметров наружного воздуха, практически исключена.

Таблица 1 Результаты воздушно-депрессионной и температурно-барометрической съемки рудника БКПРУ-2 (температура наружного воздуха t нар = –6 0C, атмосферное давление P a = 744,438 мм рт. ст.)

|

Ствол 1 |

||||||

|

Q КУ 1, м3/с |

Q н.зд. 1 , м3/с |

Q ств. 1 , м3/с |

t КУ 1 , 0C |

t о.д. 1 , 0C |

P о.д. 1 , мм рт. ст. |

P кк 1 , мм рт. ст. |

|

147,27 |

20,71 |

167,98 |

6,0 |

13,1 |

778,146 |

745,038 |

|

Ствол 2 |

||||||

|

Q КУ 2, м3/с |

Q н.зд. 2, м3/с |

Q ств. 2 , м3/с |

t КУ 2 , 0C |

t о.д. 2 , 0C |

P о.д. 2 , мм рт. ст. |

кк 2 , мм рт. ст. |

|

149,49 |

20,20 |

169,69 |

4,4 |

11,4 |

778,259 |

745,035 |

|

Ствол 3 |

||||||

|

α НА , град |

h В , Па |

Q В , м3/с |

t кан , 0C |

t о.д. 3 , 0C |

P о.д. 3 , мм рт. ст. |

R кан , Н∙с2/м8 |

|

0 |

1820,932 |

410 |

2,7 |

11,0 |

774,156 |

0,0034541 |

Тепловая депрессия, действующая между сообщающимися выработками, рассчитывается по формуле

воздухоподающим стволом, на участке от

устья до точки пересечения его с калори-

ферным каналом найдется по формуле

h

e

ср . i ср . j

ств

, Па, (1)

h e (КУШ

= -Д + -А - -А ,(4)

нар 1, i , j кк 2, i , j нар з, i , j

где p cp.i и P cpj — средние плотности воздуха в i -й и j -й сообщающейся выработке, кг/м3; Н ств - вертикальная длина выработок, м.

Средние плотности воздуха в сообщающихся выработках можно найти как среднее арифметическое между плотностью воздуха в начале p Ha4.i,j и конце выработки P kOH.i,j :

ρ

' ср . i , j

ρ нач.i , j кон.i , j

, (2)

значения которых находятся по формулам

ρ

нач . i , j

0 465.

нач . i , j

273,15 + нач. i, j

0 465.

кон . i , j

ρ кон ■ i ’j 273,15 + кон. i , j

где Р наЧ.i,j и Р Kон.i,j - барометрические давления воздуха в начале i -й и j-й выработки, мм рт. ст.; t наЧ.iJ и t KOH.i,j - температура воздуха в начале i -й и j -й выработки, 0C.

Исходя из формул (1), (2) и (3) тепловая депрессия, действующая между КУ и

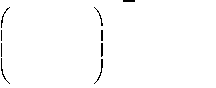

где Р нар , P кк-cтв,i,j - плотности воздуха соответственно наружного и в месте пересечения воздухоподающего ствола с калориферным каналом, кг/м3; А Н 1, i , j• , А Н г, i,■ и А Н з, ij - разности высотных отметок для i -го и j -го воздухоподающих стволов соответственно между калориферной установкой и скиповыми окнами, калориферной установкой и точкой пересечения калориферного канала со стволом, скиповыми окнами и точкой пересечения калориферного канала со стволом (рис. 3), м.

Плотности воздуха в точке пересечения калориферного канала с i -м и j -м воздухоподающими стволами можно найти по формуле (3), подставив в нее значения барометрического давления в точке соединения калориферного канала со стволом ( P кк,ij ) и температуру смешанных теплого (из КУ) и холодного (через надшахтное здание) потоков воздуха - t CM,i,j . Значение температуры в данной точке согласно выводу из формул [3] найдется как :

t . .

см , i , j

273,15

н . зд , i , J

нар

нар

, i , j

, i , j

, i , j

0,465- • - . . + . .

а ств ,, i , j н . зд , i , j на р на р КУ , i , j КУ , i , j КУ , i , j

Скиповые

Рис. 3. Высотные отметки поверхностного комплекса воздухоподающего ствола

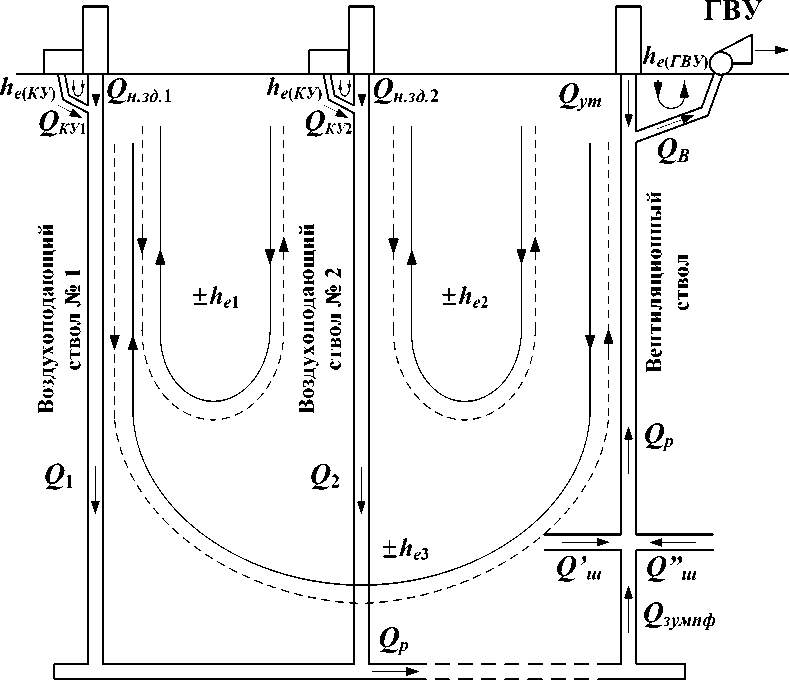

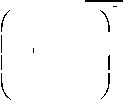

На рис. 4 приведена упрощенная схема ными отметками расположения стволов.

вентиляции рудника БКПРУ-2 с высот- Для определения тепловых депрессий,

действующих между стволами, необходимо учитывать полную высоту столбов воздуха в стволах. В связи с тем, что глубина ствола 1 является максимальной, тепловые депрессии, возникающие между стволами, можно рассчитать как hI Н, e,n столб,i столб. j 1

где ρ столб,i,j – средняя плотность воздуха всего i -го и j -го стволов, между которыми действует тепловая депрессия h e,n , кг/м3; H 1 – глубина максимального по значению ствола (в данном случае ствола 1), м.

Средняя плотность столба воздуха ρ столб .1 будет равна средней плотности воздуха во всем стволе, на участке от калориферного канала до околоствольного двора, для стволов 2 и 3 средние плотности столба воздуха найдутся по формулам

ρ столб.2

•д

ρ

Рис. 4. Упрощенная схема проветривания рудника БКПРУ-2

ρ

ρ столб.3

+ρ •д Н 3 нар 5

Н1

,

где ρ ств. 2 и ρ ств. 3 – средние плотности воздуха соответственно в стволах 2 (на участке от калориферного канала до около-ствольного двора) и 3 (на участке от око-лоствольного двора до точки пересечения его с каналом ГВУ); Δ H 4 – разность высотных отметок между устьем ствола 1 и устьем ствола 2; Δ H 5 – разность высотных отметок между устьем ствола 1 и диффузором ГВУ (рис. 4).

Таким образом, рассчитав средние плотности столбов воздуха в стволах, по формуле (1) можно определить величины тепловых депрессий, действующих между ними. Полученные значения тепловых депрессий, действующих между стволами и возникающих при работе КУ, приведены

Таблица 2 Тепловые депрессии, действующие в руднике БКПРУ-2 в момент проведения измерений

Как видно из табл. 2, величины тепловых депрессий, действующих в руднике БКПРУ-2 на момент измерений, невелики по своим абсолютным значениям, однако, они имеют знак «–», что указывает на их отрицательную направленность, т.е. они препятствуют работе ГВУ. Величины данных тепловых депрессий при изменении температуры наружного воздуха будут меняться, при этом не всегда температуры воздуха, подаваемого по стволам, равны между собой. Согласно исследованиям [2] было установлено, что разность подогреваемого в КУ воздуха, подаваемого по разным воздухоподающим стволам, может достигать 140 и более. Данный факт, несомненно, скажется на величинах тепловых депрессий, возникающих между стволами рудника.

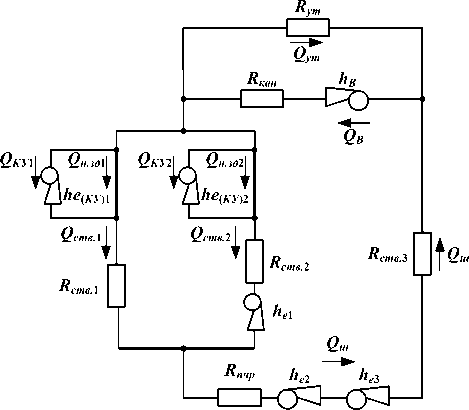

Таким образом, необходимо установить зависимость тепловых депрессий, возникающих между стволами при работе КУ, и определить их совместное влияние на работу ГВУ. Для решения поставленной задачи были составлены расчетные схемы, приведенные на рис. 5.

Из расчетных схем (рис. 5) видно, что общешахтная депрессия, действующая в сумма всех вышеприведенных тепловых депрессий, т.е.

h sign h sign h sign h sign h sign h e e(КУ )1 e1 e(КУ )2 e2 e3

(9) где sign – знак, определяющий направление тепловой депрессии.

Из данных, приведенных в табл. 2, общешахтная депрессия, действующая в руднике на момент измерений, составляла h e = –12,412 Па.

Для проверки выведенной зависимости (9) было рассчитано аэродинамическое сопротивление сети, на которую работала ГВУ в момент измерений (Rсети), и опре- делено давление вентилятора с учетом действия общерудничной естественной тяги по следующему алгоритму.

Согласно [5] величину аэродинамического сопротивления выработки можно найти по формуле

PN

Ri i 9,81- ’

i

где ΔP i – разность давлений в начале и конце i -й выработки, мм рт. ст.; N – ко-

Q ш

R (1-2)

h e ( КУ 1,2

h e 1

R

кан

R пчр

Rут

Qут

R cme. 3

Q ш

h e2,3

Рис. 5. Расчетные схемы рудника БКПРУ-2

эффициент пересчета давления из мм рт. ст. в Па; Q i – объемный расход воздуха в i -й выработке, м3/с.

Подставив значения из табл. 1 в формулу (9), получим следующие величины аэродинамических сопротивлений стволов и подземной части рудника: R ств. 1 = 0,0159265 Н∙с2/м8; R ств. 2 = 0,0156594 Н∙с2/м8; R ств. 3 = 0,0065822 Н∙с2/м8; R пчр = 0,000479754 Н∙с2/м8.

Аэродинамическое сопротивление поверхностных утечек воздуха согласно [6] найдется как

R (1

V

R

Н∙с2/м8;

R сети у 2 0,010902Н∙с2/м8.

сети 2

Тогда давление, развиваемое ГВУ, со-

ставит

h

В расч

сети В

7 Па . (13)

R hВ Rкан ут Q2

ут

Из расчетов следует, что измеренное значение h В , приведенное в табл. 1, мень-

Ввиду того, что аэродинамическое сопротивление двух параллельных выработок находится по формуле

R

пар

сопротивления двух воздухоподающих стволов и сопротивления рудника и поверхностных утечек будут соответственно равны

ше полученного в результате расчетов по данным измерений на величину Δ h = – 12,425 Па. Сравнив величину Δ h с рассчитанной ранее общерудничной естественной тягой, убедимся в том, что они отличаются друг от друга всего на 0,013 Па, т.е. примерно на 0,11 %.

Таким образом, установлено, что между воздухоподающим стволом и КУ, работающей в холодное время года, возникает тепловая депрессия, а общешахтная естественная тяга, возникающая в руднике, определяется как алгебраическая сумма тепловых депрессий, возникающих между стволами и действующих при работе КУ.