Результаты исследования водоудерживающей способности листовых пластинок Betula pendula Roth., произрастающей в условиях антропогенного воздействия (на примере г. о. Тольятти)

Автор: Беляева Юлия Витальевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5-5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Данная исследовательская работа посвящена изучению водоудерживающей способности Betula pendula Roth. Анализирование проводилось в летний период. Было установлено, что в начале лета показатели водоудерживающей способности высокие, а в конце лета, ближе к осени - низкие. На основании полученных данных были выявлены площадки повышенной стрессовой напряженности для данного вида.

Водоудерживающая способность, листовые пластинки, стабильность развития, антропогенные, биотические и абиотические факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/148203446

IDR: 148203446 | УДК: 574.2

Текст научной статьи Результаты исследования водоудерживающей способности листовых пластинок Betula pendula Roth., произрастающей в условиях антропогенного воздействия (на примере г. о. Тольятти)

Зе леные насаждения играют огромную роль для городской среды. Выполняют санитарногигиенические и декоративно-планировочные функции [2]. Зеленые насаждения защищают воздух от пыли и газов, уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе газов, защищают от неблагоприятных ветров, выделяют летучие и нелетучие вещества — фитонциды, обладающие способностью убивать вредные для человека болезнетворные бактерии или тормозить их развитие. Зеленые насаждения защищают почву и поверхности стен зданий от прямого солнечного облучения, предохраняют их от сильного перегрева и, следовательно, от повышения температуры воздуха. Нагреваясь, поверхность листьев деревьев испаряет в воздух большое количество влаги. Зеленые насаждения образуют воздушные потоки. Зеленые насаждения снижают уровень шума на 5—10% [14], а источников шума в городе не мало: транспортные магистрали, электропоезда и т. д. Давно возникла проблема улучшения качества среды обитания в промышленных городах. Актуальным становится появление экологобиологического мониторинга состояния зеленых насаждений и состояния окружающей среды для анализа эколого-биологических ситуаций в городе [3, 6, 18].

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Тольятти в 2007-2008 гг. оценивался как «высокий», в соответствии с существующими методами оценки. А в 2009 г. он снизился и оценивается как «повышенный» [17]. За последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня загрязнения атмосферы города, что в первую очередь связано со спадом промышленного производства. Мэрия

Беляева Юлия Витальевна , ассистент,

г. Тольятти ежегодно финансирует работы Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории (ТСГМО) по предоставлению специализированной информации в области гидрометеорологии и по мониторингу загрязнения окружающей среды, составлению прогнозов загрязнения атмосферного воздуха, наступления периодов неблагоприятных метеорологических условий с целью доведения информации общего назначения до населения, а также определения экологической обстановки в городе. Работы по определению загрязнения атмосферного воздуха в селитебной части города проводятся на семи стационарных постах. Наблюдения проводятся по следующим ингредиентам: взвешенные частицы (пыль), диоксид серы SO2, диоксид азота NO2, оксид азота NO, оксид углерода CO, аммиак NH3, формальдегид, фтористый водород HF, ароматические и суммарные углеводороды. Они являются приоритетными загрязняющими веществами в составе выбросов промышленных предприятий и автомобильного транспорта. В связи с возможностью роста уровня загрязнения воздуха на предприятия Тольятти в 2009 г. было передано 260 предупреждений о наступлении неблагоприятных метеорологических условий, с рекомендациями перехода на режимы регулирования промышленных выбросов [13]. По данным ТСГМО, максимальные значения концентраций по оксиду углерода CO, оксиду азота NO, диоксиду серы SO2, бензолу, толуолу, ксилолу не превышали предельно допустимых. Среднегодовые концентрации по большинству загрязняющих веществ находились в пределах установленных санитарных норм. По сравнению с прошлым годом отмечено снижение среднегодовых концентраций по аммиаку и ароматическим углеводородам. Случаев превышения ПДК в три и более раз, высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха вредными примесями в течение 2009 г. не зафиксировано. К счастью для городского на- селения экстремальных выбросов не зафиксировано, однако, стабильное загрязнение городской среды обнаружено, накопление которого из года в год ухудшает состояние зеленых насаждений и человека соответственно.

Используя эколого-биологическую оценку можно получить конкретные данные о состоянии зеленых насаждений в условиях городской среды, подверженной антропогенному и климатическому влиянию. В Самарской обл. лето 2010 г., отличалось тремя месяцами отсутствия дождей, экстремальной сухостью воздуха и как следствие многочисленными пожарами, которые погубили много гектаров драгоценного леса. Жара, температура более 40°С, +45°С в тени, +70°С на почве, сухая земля на глубине 3-6 м., постоянно палящее солнце, а так же отраженное тепло и свет в городской черте. Все выше перечисленные факторы повлияли на насаждения Betula pendula Roth., произрастающие в городе и пригороде. В течение последующих лет выявился факт, говорящий о том, что особи Betula pendula продолжают страдать и усыхать. Поэтому особо остро стоит проблема в эффективности данного вида растения, о мероприятиях по восстановлению посадок Betula pendula или замене другими более устойчивыми видами, а так же о стабилизации экологической обстановки в городе.

Имея такой сильнодействующий стрессовый фак тор, как загрязнение воздуха, для оценки устойчивости, следует использовать динамику водоудерживающей способности и отклонение водоудерживающей способности от значений, соответствующих оптимальным условиям роста. На ход обмена веществ и состояние организмов влияют такие условия среды: свет, температура, влажность, солевой состав воды или почвы, давление, сила ветра или течения и др. Реакция растений на присутствие в воздухе токсичных газов проявляется в снижении общей оводненности тканей [11,12]. Водоудерживающая способность листьев является диагностическим показателем важных физиологических процессов, происходящих в растениях. Высокая водоудерживающая способность характерна для Betula pendula [7-9].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Объектом исследования является Betula pendula - вид растений рода Берёза ( Betula ), семейства Берёзовые ( Betulaceae ). Это быстрорастущая древесная порода. Очень светолюбива, ее крона ажурна, пропускает много света. Таксономия. Вид Берёза повислая входит в род Берёза ( Betula ) подсемейства Берёзовые ( Betuloideae ) семейства Берёзовые ( Betulaceae ) порядка Букоцветные ( Fagales ).

Ботаническое описание. Листопадное дерево высотой до 20-30 м в высоту и до 80 см в диаметре, с гладкой, белой, легко расслаивающейся ко рой. У старых деревьев кора оснований стволов с глубокими трещинами, черно-серая. Ветви обычно повислые; молодые побеги красно-бурые, голые, покрыты смолистыми железками — бородавочками. Листья очередные, яйцевидноромбические или треугольно-яйцевидные с широким клиновидным основанием или почти усеченные, по краям двояко острозубчатые, гладкие, молодые — клейкие, длиной 3,5—7 см и шириной 2,5—5,5 см. Мужские сережки длиной 5—6 см, повисающие, по 2—3 на концах ветвей; тычиночные цветки в дихазиях по 3. Женские сережки цилиндрические, длиной 2—3 см, одиночные, на коротких боковых веточках; пестичные цветки по 2—3 в пазухах трехлопастных прицветных че-шуй. Завязь верхняя, двухгнездная. Берёза повислая в свободном состоянии начинает плодоносить с 10 лет, а в насаждении — с 20—25 лет. Плодоношение продолжается ежегодно. Плоды созревают к концу лета и начинают рассеивание. Рассеивание происходит постепенно в течение всей осени и зимы. В берёзовом лесу может выпадать ежегодно до 35 кг берёзовых семян на 1 га. Плод — продолговато-эллиптический крылатый орешек, с двумя перепончатыми крыльями, в 2—3 раза превышающими ширину орешка. Вес 1000 орешков 0,17—0,2 г. Цветки правильные, мелкие, невзрачные, раздельнополые, собраны в серёжчатые, повисающие соцветия на концах веточек. Цветёт до распускания листьев (по некоторым источникам — одновременно с распусканием листьев). Цветет в мае; плоды созревают в августе — сентябре. Сравнительно недолговечна. Живет до 120—150 лет.

Распространение и экология. Широко распространённая лесообразующая порода, формирующая мелколиственные леса по всем климатическим зонам, кроме тундры; однако берёзовые леса большей частью не являются коренными, а возникают на месте сведённых или сгоревших лесов, в первую очередь хвойных [1,5,11]. Чаще связана с бедными, хорошо дренированными почвами. Так как берёза светолюбива, легко вытесняется более долгоживущими и крупными деревьями; во многих случаях присутствует в лесах только как примесь, по более светлым участкам. В лесостепных и степных районах формирует коренные древостои [10,15,16,]. Betula pendula образует производные леса, возникающие на месте вырубленных или сгоревших сосняков, ельников, лиственничников, дубняков. Она быстро заселяет освободившиеся территории и господствует на них, создавая лишь временные группировки; в дальнейшем вытесняется другими древесными породами. Коренной древостой образует лишь в лесостепных и степных областях, особенно в Западной Сибири, где образует характерные для ландшафта лесостепной зоны березовые колки. Часто встречается в разных типах леса в качестве примеси. Растет на сухих и влажных песчаных, суглинистых, черноземных и каменистощебнистых почвах. Выносит различные климатические условия, поэтому произрастает от тундры до степной зоны. Растет быстро, хорошо возобновляется порослью и самосевом, цветет рано весной при распускании листьев.

Ареал. Береза повислая имеет обширный евро-сибирский ареал; на большей части территории СНГ он сплошной, с изолированными «островами» в Казахстане, Крыму и на Кавказе. Ареал этой березы охватывает всю европейскую часть СНГ (кроме крайнего севера и юга), Урал, Западную и частично Среднюю Сибирь, северный Казахстан, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Западный Тянь-Шань и Кавказ. На востоке береза повислая доходит до Байкала, однако, единичные её местонахождения отмечены также в бассейне Лены и Алдана, значительно восточнее границы её сплошного распространения. Наиболее обильна в Западной и Средней Сибири, а также в средней полосе европейской части СНГ. Имеет обширный ареал в Европейской части России (от тундры до степей), растёт в Западной Сибири, на Алтае и Кавказе. За пределами России распространена почти по всей Европе, за исключением Пиренейского полуострова, в Северной Африке, в Передней и Центральной Азии. Из видов берёз имеет наибольший ареал. В горы эта берёза поднимается до высоты 2100-2500 м н.у.м. Интродуцирована повсюду в зоне умеренного климата.

Химический состав. Почки Betula pendula содержат 5-окси-7,4-диметоксифлавон (0,3%), эфирное масло (3,5—5,3%), в состав которого входят бетулен, бетулол, бетуленовая кислота и нафталин. В листьях обнаружены: бетулоретино-вая кислота в виде бутилового эфира, аскорбиновая кислота (до 2,8%), дубильные вещества (5— 9%), гиперозид, 3-дигалактозид мирицетина, тритерпеновые спирты — фолиентриол и фолиентет-рол, сапонины (до 3,2%) и эфирное масло (0,04— 0,05%). Кора содержит тритерпеновый спирт бетулин (или бетуленол), гликозиды (бетулозид и гаультерин), дубильные вещества, эфирное масло и суберин [4].

Предметом исследования является водоудерживающая способность листовой пластинки как диагностический показатель важных физиологических процессов, происходящих в тканях растений - стойкость листьев к обезвоживанию. Данная методика опробована для Betula pendula , произрастающей в условиях различных природных ценозов и внутригородских территорий г.о. Тольятти, Самарская обл.

Водоудерживающая способность характеризует свойство растений накапливать и удерживать влагу в своем теле в течение более или менее продолжительного времени. Водоудерживающая способность является видоспецифическим при- знаком и зависит от скорости потери воды тканями, которая, в свою очередь, определяется особенностями белков цитоплазмы. Чем медленнее растение теряет воду, тем выше его водоудерживающая способность и, следовательно, оно может дольше выносить обезвоживание [3,7]. Вода, содержащаяся в тканях растений, обеспечивает жизненно важные процессы — транслярацию и тургор (показатель насыщенности влагой). Ее доступность во внешней среде является условием нормального существования растений. Количество воды в растениях изменяется в течение вегетационного периода. Максимальное и минимальное ее содержание является характерной чертой вида. Методика оценивания содержания воды в тканях растения основана на изучении содержания воды в листьях и водоудерживающей способности [3]. Эту методику можно использовать для мониторинга и выявить с ее помощью максимум и минимум содержания воды в течение вегетационного периода у растений одного вида. Можно сравнивать по этому показателю растения одного вида, но из разных местообитаний. Чем больше водоудерживающая способность листьев, тем более устойчивым оказывается вид к экологическому загрязнению.

Оценка проводилась в период наибольшей напряженности стрессовых факторов - это июнь, июль и август. Листья были взяты из нижней части кроны дерева, на уровне поднятой руки и выше, с максимального количества доступных веток, направленных условно на север, запад, восток и юг, относительно равномерно вокруг дерева в утренние часы. С каждого исследуемого дерева (по 10 особей с анализируемой площадки) собраны листья в стеклянные бюксы, которые плотно закрываются крышками. Водоудерживающая способность листьев определялась в лабораторных условиях с использованием сушильного шкафа (в % от сырой массы). Статистическую обработку полученных результатов проводилась по методике Н.Л. Удольской [17].

Техника проведения эксперимента. Использовались следующие материалы и оборудование: термостат, весы, стеклянные бюксы, тигельные щипцы, эксикатор, бланки с рабочими таблицами для внесения полученных данных, растительный материал.

-

1. Пустые чистые бюксы были взвешены, а данные занесены в рабочую таблицу.

-

2. Каждая бюкса с пробами листьев исследуемых растений была взвешена на весах в четырех повторностях, результаты занесены в рабочую таблицу и рассчитана средняя сырая масса пробы (m i ).

-

3. Бюксы помещались в термостат и растительный материал высушивался при температуре 105-110°С до постоянной массы. Крышки были

-

4. Для отслеживания динамики потери листьями воды, первое взвешивание проведено через 30 минут, второе - 1 час, третье - 1 час 30 минут, а контрольное — еще через 0,5 часа. (Каждый раз, вынутый из термостата, бюкс быстро закрывался крышкой и остужался в эксикаторе.). Если при контрольном взвешивании масса не изменялась, то высушивание заканчивалось. Если масса изменялась, сушку продолжали до постоянной массы. Результаты взвешиваний заносились в рабочую таблицу.

-

5. Вычислялась средняя сухая масса пробы (m 2 ) и заполнялись пустые графы таблицы. Делался пересчет количества потерянной воды на проценты от общей испаряющей массы (первоначальное взвешивание).

-

6. По полученным результатам строилась диаграмма, характеризующая динамику водоотдачи у растений. По количеству потерянной воды за первые 30 минут говорилось о водоудерживающей способности растений. Чем большее количество воды (в %) растение сохраняет после высушивания, тем выше его водоудерживающая способность.

сняты и поставлены в термостат рядом с бюкса-ми.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Водоудерживающая способность является одним из универсальных показателей подвижности внутриклеточной воды, которая зависит от фактора напряжения (водоудерживающие силы). Во- доудерживающая способность растений (стойкость листьев к обезвоживанию) различного территориального расположения оказалась разной. Результаты показали, что наибольшей водоудерживающей способностью обладают растения, произрастающие на площадках Узюковского бора и пригородного леса, наименьшей — на площадках интенсивного антропогенного загрязнения - в промышленной зоне города и Парке Победы (табл. 1). При этом наиболее быстрая потеря воды наблюдается у экземпляров, растущих в придорожных посадках. Растения менее выносливые часто имеют более низкий уровень показателя водоудерживающей способности. К тому же показатели водного режима листьев древесных растений изменяются под влиянием техногенного загрязнения. Связь изменений водного режима растений с загрязнением среды зависит от погодных условий сезона наблюдения [7-9].

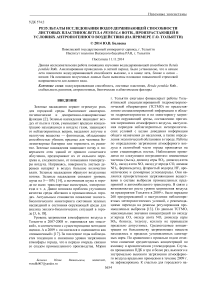

Анализ водоудерживающей способности показал, что в начале лета (июнь) оводненность листьев Betula pendula была достаточно высокой, что объясняется длительными весенними дождями 2014 г. и относительно невысокими температурами в данный период. В июле и августе оводнен-ность снижается (рис. 1). У растений в начале вегетации оводненность тканей листьев наибольшая — от 60 до 90%. По мере старения листьев (ближе к концу августа), этот показатель снижается на 15-30% [3,12].

Таблица 1. Показатели водоудерживающей способности листовых пластинок Betula pendula, произрастающих в г. Тольятти (летний сезон 2014 г., % от сырой массы)

|

№ выборки |

Площадки сбора |

Водоудерживающая способность по месяцам лета 2014 г., % |

Водоудерживающая способность за летний сезон 2014 г., % |

||

|

июнь |

июль |

август |

|||

|

1 |

Узюковский бор |

70,48 |

66,52 |

58,15 |

69,51 |

|

2 |

Лес городской |

65,11 |

59,44 |

50,70 |

58,42 |

|

3 |

Парк Победы |

40,32 |

36,14 |

30,23 |

35,56 |

|

4 |

Баныкина улица |

45,28 |

42,88 |

39,05 |

42,40 |

|

5 |

Промзона |

39,19 |

36,25 |

30,15 |

35,20 |

июнь июль август

Рис. 1. Показатели водоудерживающей способности листовых пластинок Betula pendula, произрастающих в г. Тольятти (летний сезон 2014 г., % от сырой массы)

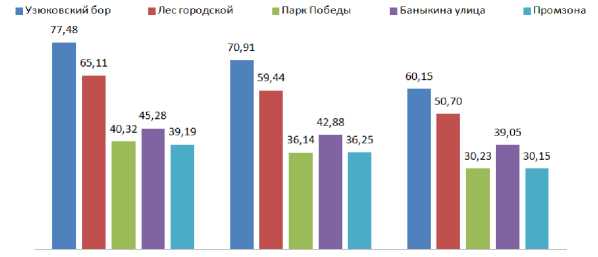

На основании полученных данных, все особи Betula pendula по водоудерживающей способности были разделены на 3 группы: с низкой (от 0 до 40%), средней (от 40 до 70%) и высокой (свы- ше 70%) водоудерживающей способностью. В первую группу вошли деревья с Парка Победы и промышленной зоны города; во вторую — дере-

вья с улицы Баныкина и пригородного леса; в третью – деревья Узюковского бора (рис. 2).

В промышленной зоне особи характеризуются низкими показателями водоудерживающей способности, в селитебной зоне средние показатели, а в лесной зоне соответственно высокие. В чистом районе водоудерживающая способность выше. На водный обмен исследуемого вида в более загрязненных районах влияют различные загрязняющие вещества, находящиеся в атмосферном воздухе. Повышение гидрофильности клеточных

Рис. 2. Результаты оценки состояния Betula pendula, произрастающих в г. Тольятти, по показателю водоудерживающей способности листовой пластинки (летний сезон 2014 г., % от сырой массы)

По величине водоудерживающей способности можно судить об устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды, потому что устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды напрямую связана с водоудерживающей способностью тканей, так как одним из способов снижения потерь воды в неблагоприятных условиях является перевод ее в осматически неактивную связанную форму [7-9,12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования было выявлено статистически значимое снижение водоудерживающей способности у Betula pendula, произрастающей на антропогенно-напряженных точках города по мере усиления загрязнения окружающей среды и рекреационной нагрузки. На техногенно-загрязненных территориях водоудерживающая способность тканей растений понижается вне зависимости от возраста растений. Снижение уровня водоудерживающей способности листьев в урбосреде. Ослабление наблюдается при снижении жизненного состояния древесных растений. Использование показателей водного режима листьев древесных растений открывает перспективы для выявления зон «экологического неблагополучия» древесных растений, в том числе и связанного с техногенным загрязнением. Интенсивность водоудерживающей способности тканей листо- коллоидов и упорядоченности воды может являться адаптивным свойством растений к условиям загрязненной среды. Способом снижения потерь воды в неблагоприятных условиях является ее перевод в осмотически неактивную связанную форму. У большинства видов интенсивность потери воды согласуется с невысоким содержанием связанной воды и это присуще растениям, произ- растающим в условиях повышенного загрязнения окружающей среды.

вых пластинок березы повислой является отражением условий ее произрастания, характера и интенсивности роста, взаимоотношений между компонентами.

По степени увеличения экологического загрязнения, исследуемые площадки г. Тольятти распределились так: Ставропольский район (Узюковский бор) – Тольяттинское лесничество (Пригородный лес) – Центральный район (улица Баныкина) – Автозаводской район (парк «Победы») – Промышленная зона города. В результате проведенного исследования выявлена тесная взаимосвязь между водоудерживающей способностью листовых пластинок Betula pendula и степенью загрязнения мест произрастания растений. Так же исследование показало, что водоудерживающую способность листьев можно использовать как метод фитоиндикации для Betula pendula, в условиях различных природных ценозов и внутригородских территорий г.о. Тольятти, Самарская обл.

Автор выражает глубокую благодарность и искреннюю признательность своему научному руководителю С.В. Саксонову, а также В.Н. Козловскому, О.В. Козловской, А.В. Гребенкину, А.С. Мычкиной, М.А. Пьянову, В.М. Васюкову, А.В. Ивановой за помощь в подготовке статьи.

Особая благодарность за понимание и терпение моей дорогой маме Л.В. Беляевой.

Список литературы Результаты исследования водоудерживающей способности листовых пластинок Betula pendula Roth., произрастающей в условиях антропогенного воздействия (на примере г. о. Тольятти)

- Алексеев В.А. Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1990. -197 с.

- Беляева Ю.В. Показатели флуктуирующей асимметрии Betula pendula roth. в условиях антропогенного воздействия (на примере г.о.Тольятти)//Изв. Самар. НЦ РАН. 2013. Т.15, №3 (7). С. 2196-2200.

- Биоэкологические исследования -Режим доступа: http://nsmelaya.narod.ru/ecopraktika.htm

- Булыгин Н.Е., Ярмишко В.Т. Дендрология: учебник/2-е изд. стер. М.: МГУЛ, 2003. 528 с.

- Гроздова Н.Б., Некрасов В.И., Глоба-Михайленко Д.А. Деревья, кустарники и лианы. М: Лесная промышленность, 1986.

- Захаров В.М., Баранов А.С., Борисов В.И. и др. Здоровье среды: методы оценки. М.: Центр экологической политики России, 2000. 68 с.

- Кавеленова Л.М. Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи. Самара: Изд-во «Универс групп», 2006. 223 с.

- Кавеленова Л.М. Экологические основы и принципы построения системы фитомониторинга урбосреды в лесостепи//Вестник Сам ГУ, 2 спец. выпуск. 2003. С. 182-191.

- Кавеленова Л.М., Прохорова Н.В. Растения в биоиндикации окружающей среды. Учебное пособие. Самара, 2007.

- Козловская О.В. Материалы к флоре поселка Поволжский и его окрестностей (городской округ Тольятти). 1: Двудольные растения. «Экология и география растений и сообществ Среднего Поволжья»//Материалы III научной конференции «Исследования растительного мира Самарско-Ульяновского Поволжья»/Под ред. С.А. Сенатора, С.В. Саксонова, Г.С. Розенберга (Тольятти, ИЭВБ РАН, 3-5 октября 2014 г.). С. 210-216.

- Кулагин Ю.З. Древесные растения и промышленная среда. М.: Наука, 1974. 125 с.

- Николаевский В.С. Экологическая оценка загрязнения среды и состояния наземных экосистем методами фитоиндикации. Пушкино: ВНИИЛМ, 2002. 220 с.

- Паспорт города Тольятти Самарской области. Тольятти: Мэрия Тольятти, 2004. 111 с.

- Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района . Режим доступа: http://www.gosthelp.ru/text/RukovodstvoRukovodstv-opor.html

- Савенко О.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Материалы для флоры Узюковского лесного массива//Исследования в области естественных наук и образования. Межвуз. Сб. науч.-исслед. работ. Вып. 2. Самара, 2011. С. 48-53.

- Саксонов С.В., Сенатор С.А. Путеводитель по Самарской флоре (1851-2011). Флора Волжского бассейна. Т.I. Тольятти: Кассандра, 2012. 511 с.

- Удольская Л.Н. Введение в биометрию. Алма-Ата: Наука, 1976. 76 с.

- Беляева Ю.В., Саксонов С.В. Критерии оценки эффективности зеленых насаждений города Тольятти//Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем. Материалы междунар. конф. 19-21 мая 2014 г. Самара-Тольятти. Тольятти: Кассандра, изд-во Самарс. гос. экон. ун-та, 2014. С. 34-38.