Результаты изучения естественных разрезов юрских отложений в окрестностях села Визинги (Республика Коми)

Автор: Селькова Л.А., Ветошкина О.С., Лыюров С.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 9 (201), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения фораминифер, спор и пыльцы, а также данные по изотопии карбонатов раковин микро- и макрофауны, обнаруженных в юрских отложениях около с. Визинга (РК), в месте находки зуба акулы.

Юрские отложения, фораминиферы, споры, пыльца, диноцисты, акритархи, изотопия органогенных карбонатов

Короткий адрес: https://sciup.org/149129047

IDR: 149129047

Текст научной статьи Результаты изучения естественных разрезов юрских отложений в окрестностях села Визинги (Республика Коми)

Естественные разрезы юрских отложений на руч. Ляпашор в северовосточной окрестности с. Визинги (рис. 1) привлекли наше внимание после находки зуба акулы преподавателем географии Визингской СОШ В. В. Михеевым в 2006 г. [7]. Ниже приводятся результаты изучения этих отложений.

Рис. 1. Схема расположения разреза руч. Ляпашор

Разрез юрских отложений на руч. Ляпашор

Юрская система. Средний отдел

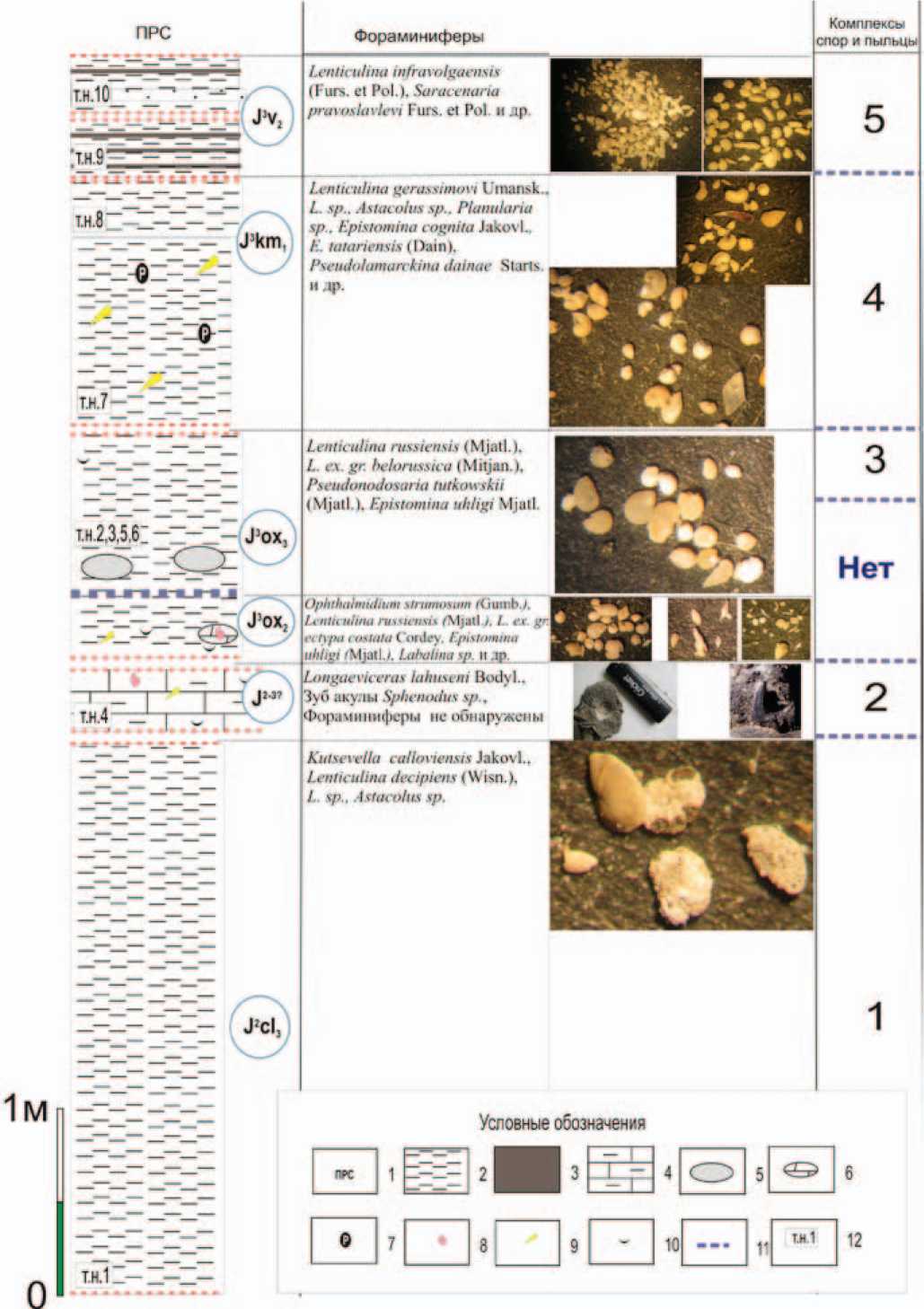

Кеёёовейский ярус. Отложения выполнены плотными серыми и темно-серыми глинами со слабым коричневатым оттенком, светлеющими вверх по разрезу [7] (рис. 2, точка наблюдения (далее т. н.) 1), с форами-ниферами Kutsevella calloviensis Jak., Lenticulina decipiens (Wisn.), L. sp., Astacolus sp., характерными для вер-хнекелловейских отложений средней юры [6, 8]. Мощность выхода примерно 3.0 м.

Выше по разрезу (рис. 2, т. н. 4) в осыпи темно-серых плотных глинистых известняков с обильной фауной двустворок, реже белемнитов, аммонитов и гастропод и с углефициро-ванными остатками растительного детрита ранее был найден зуб акулы. Отсюда Д. Н. Киселевым (ЯрПГУ, г. Ярославль) определены аммониты Longaeviceras lahuseni Bodil. et. Pheinum и Kosmoceras gemmatum Pheinum — формы, характерные для подзоны Pheinum зоны Athleta , соответствующей низам верхнего келло-вея, вероятно переотложенные [7].

Юрская система. Верхний отдел

Оксфордский ярус. Средний подъярус. На правом берегу у уреза воды (т. н. 3) расположен небольшой выход глин мощностью примерно 0.3 м: глины светлые голубовато-зеленые, в нижней части более плотные известковисто-песчанистые c мергелистыми конкрециями. В них много ростров белемнитов, реже встречаются двустворки Gryphaea sp., часто покрытые колониями мелких серпулид. В конкрециях найден аммонит Choffatia cf. trina (Buckm.), соответствующий верхам зоны Athleta (низы верхнего келловея) и, по мнению Д. Н. Киселёва, переотложенный [7]. Из глин в верхней части слоя определены фораминиферы Ophthalmidium strumosum (Gumb.), Oph. nejanensis Azbel, Labalina milioniformis (Paalz.), Nubiculinella af. epistominis Dain, Lenticulina ex. gr. tumida (Mjatl.), L. ex. gr. belorussica (Mitjan.), L. russiensis (Mjatl.), Astacolus suprajurassicus (Mjatl.), Ichtiolaria sp., Citharina sp., Dentalina sp., свидетельствующие о среднеоксфордском возрасте вмещающих отложений.

Рис. 2. Сводный разрез обнажения руч. Ляпашор.

Условные обозначения: 1 — почвенно-растительный слой (квартер); 2 — глина; 3 — горючий сланец; 4 — известняк глинистый; 5 — кремнистые (?) конкреции; 6 — мергелистые конкреции; 7 — фосфориты; 8 — аммониты; 9 — белемниты; 10 — двустворки; 11 — границы палиноком-плексов; 12 — точки наблюдения

Верхний подъярус. Представлен известковыми светло-серыми с голубоватым оттенком глинами видимой мощностью около 0.7 м. Из верхней части (т. н. 2) определены фора-миниферы Epistomina uhligi (Mjatl.), Lenticulina cf. belorussica (Mitjan.), L. cf. russiensis (Mjatl.), Pseudonodosaria tutkowskii (Mjatl.), указывающие на позднеоксфордский возраст отложений.

Кимериджский ярус. Нижне-кимериджский подъярус сложен темно-серыми пластичными, размокающими глинами. Видимая мощность около 1 м. В них отмечены многочисленные крупные белемниты и фосфоритовые конкреции округлой формы. Часть конкреций содержит фрагменты аммонитов плохой сохранности. Выше по течению разрез наращивается еще на 0.3 м. Появляются светло-серые слоистые глины. Из фораминифер определены Lenticulina gerassimovi Umansk., L. sp., Astacolus sp., Epistomina cognita Jak., E. cf. tatariensis (Dain), Pseudolamarckina dainae Starts. и другие виды, типичные для нижнекиме-риджских отложений.

Выше (гипсометрически на 2 м) наблюдается переслаивание светлосерых и серых глин с маломощными (1—2 см) прослоями горючих сланцев. В глинистых прослоях присутствуют фораминиферы, характеризующие лону Lenticulina infravolgaensis (Furs. et Pol.) — Saracenaria pravoslavlevi Furs. et. Pol. средневолжского подъяруса [6, 8].

Палинологическая характеристика разреза

В результате палинологического исследования выявлено, что все образцы насыщены микрофитофос-силиями. По составу миоспор, дино-цист, празинофитов и акритарх выделено пять палинологических комплексов (ПК), характеризующих келловей-кимериджские-волжские отложения. Таксономические составы комплексов отличаются друг от друга незначительно — меняются лишь количественные соотношения основных групп миоспор и содержание диноцист в комплексах. Последние широко используются для расчленения и корреляции осадочных толщ мезозоя, особенно отложений, не содержащих миоспор [3, 14].

1-й ПК. Для данного комплекса характерно преобладание пыльцевой части, в которой доминирует безмешковая пыльца ксерофит-ных хвойных Classopollis . В этой группе многочисленны зерна Classopollis classoides Pflug, реже встречаются C. itunensis Poc., C. minor Coup. В спектрах отмечается значительное содержание Sciadopityspollenites mesozoicus Coup., S. multiverrucosus Sauer et Iljina, а также двухмешковых Disaccites — Piceapollenites sp., P. exilioides (Bolch.), P. magnificus (Bolch.), P. mesophyticus (Pokr.), P. rotundiformis (Mal.), P. variabiliformis (Mal.), Podocarpidites multesimus (Bolch.). Постоянно в незначительных количествах присутствуют Quadraeculina limbata Mal., Ginkgocycadophytus sp., Ben-nettites sp. Среди спор преобладают Leiotriletes sp., L. karatauensis (Timosh.), Cyathidites australis Coup., C. minor Coup., C. junctum K.-M., C. triangularis (Rom.). Характерно наличие спор Stereisporitespsilatus (Ross) Pflug., Gleicheniidites laetus (Bolch.), G. senonicus (Ross), Microlepidites crassirimosus Timosh., Matonisporites phlebopteroides Coup., Neoraistrickia rotundiformis K.-M., Lycopodiumsporites intortivalis Sach. et Iljina, L. subrotundum (К.-M.), Lycopodiumsporites sp., Klukisporites variegatus Coup. Кроме миоспор в спектрах содержится большое количество празино-фитов и акритарх ( Micrhystridium sp., Palambages sp., Veryhachium sp., Tasmanites sp.). Встречаются единичные диноцисты Gonyaulacysta jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsp. adecta Sarj., Fromea amphora Cook. et Eis., F. tornatilis (Drugg) Lentinet Will., Fromea sp., Pareodinia ceratophora Defl., P. prolongata Sarj., Chytroeisphaeridia sp., Schizosporis sp. (см. фототаблицу).

2-й ПК. Спорово-пыльцевые спектры данного ПК отличаются увеличением количества и разнообразия диноцист. Среди пыльцы по-прежнему доминируют зерна Classopollis, хотя количество их уменьшается. Второй по численности является группа Sciadopityspollenites с видами Sciadopityspollenites mesozoicus Coup., S. multiverrucosus Sauer et Iljina. Зерна двухмешковых, по сравнению с 1-м ПК, встречаются чаще. Это различные Pseudopicea sp., Piceapollenites sp., P. exilioides (Bolch.), P. magnificus (Bolch.), P. variabiliformis (Malj.), Pinuspollenites sp., Podocarpidites sp.,

P. major (Naum.), P. multesimus (Bolch.), P. multiformis (Bolch.), P. unicus (Bolch.). Сопутствуют Vitreisporites pallidus Reiss., Quadraeculina limba-ta Malj., Ginkgocycadophytus sp., Bennettites sp., Callialasporites dampieri Balme. Споры представлены единичными Cyathidites australis (Coup.), C. junctum (K.-M.), C. minor (Coup.), Gleicheniidites laetus (Bolch.), G. senonicus (Ross), G. umbonatus (Bolch.) Lycopodiumsporites sp., L. sub-rotundum (K. - M.), L. intortivalis Sach. et Iljina, Osmundacidites jurassicus K.-M., Klukisporites variegatus Coup.

Среди диноцист многочисленны представители рода Fromea, среди которых чаще встречаются F. tornatilis (Drugg) Lentin et Williams. Максимум развития данного вида отмечается в келловейских комплексах [5, 14]. В меньших количествах присутствуют F. amphora Cook. et Eis. Значительную роль в спектрах играют Cleistosphaeridium sp., Chlamidophorella sp. Вместе с указанными формами постоянно присутствуют различные Gonyaulacysta jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsp. adecta Sarj., G. jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsb. jurassica , Gonyaulacysta sp., Leptodinium sp., Ctenidodinium continuum Gocht, C. ornatum (Eis.) Defl., Rhynchodiniopsis sp., R. cladophora (Defl.), Tubotuberella rhombiformis Vozz. Характерно наличие незначительного количества зерен Nannoceratopsis sp., N. delandrei Evitt., N. gracilis (Alb.) Evitt. Отмечается появление ги-стрихосфер Hystrichosphaeridium sp., Olygosphaeridium sp. Кроме перечисленных встречаются Deflandrea sp., Pareodinia sp., P. ceratophora Defl., P. prolongata Sarj., Cleistosphaeridium sp., Chlamidophorella sp., Circolodinium sp., Chytroeisphaeridium sp. В спектрах встречается небольшое количество акритарх. Обнаружены многочисленные Microforaminifera sp.

3-й ПК. Особенностью данного комплекса является обильное содержание микрофитопланктона, в котором наиболее многочисленна и разнообразна группа гониаулякоидных Gonyaulacysta jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsp. adecta Sarj., G. jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsp. jurassica , G. jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsp. adecta Sarj. var. longicornis Defl., Gonyaulacysta sp., Leptodinium sp., Ctenidodinium continuum Gocht(?), C. ornatum (Eis.)

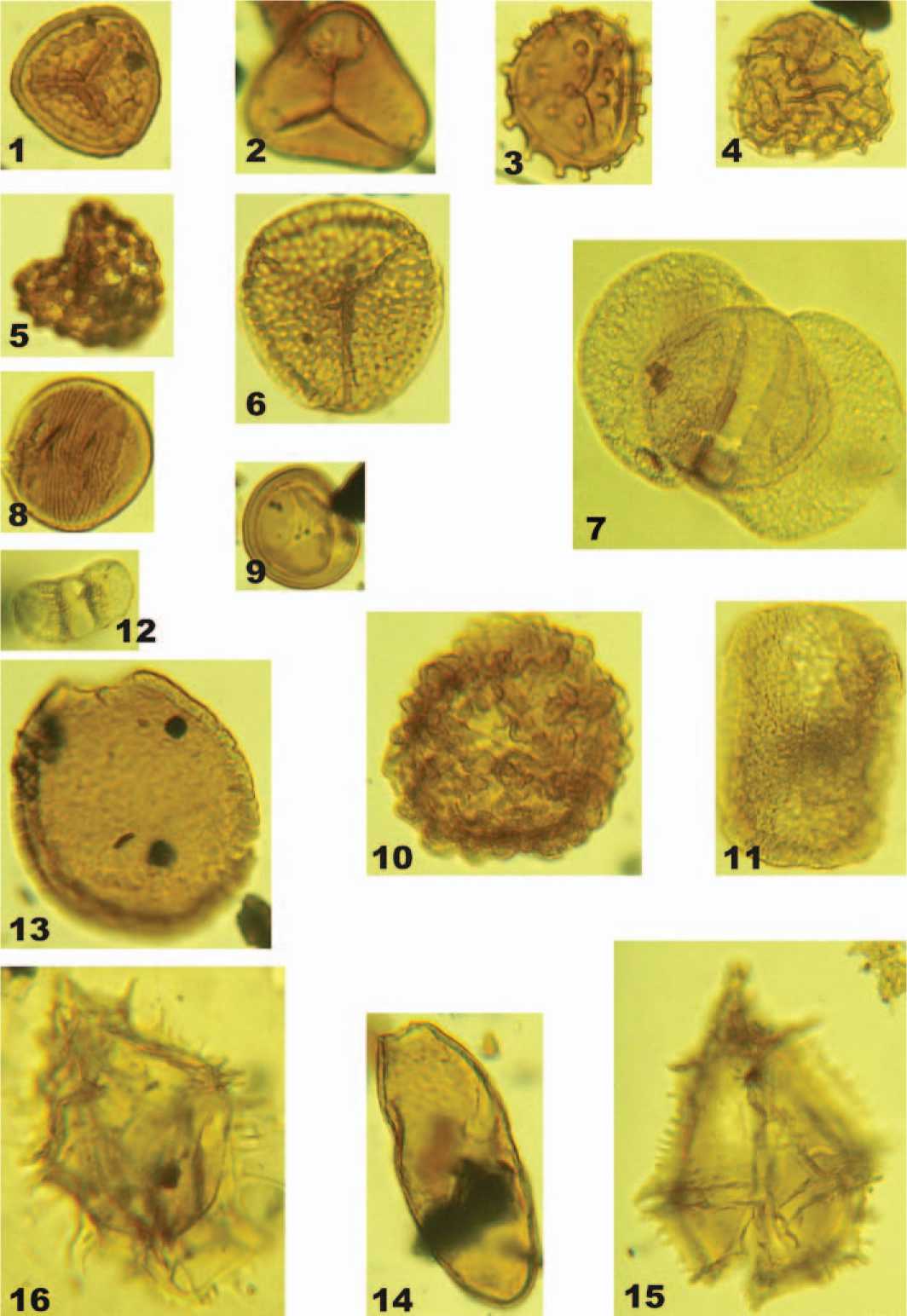

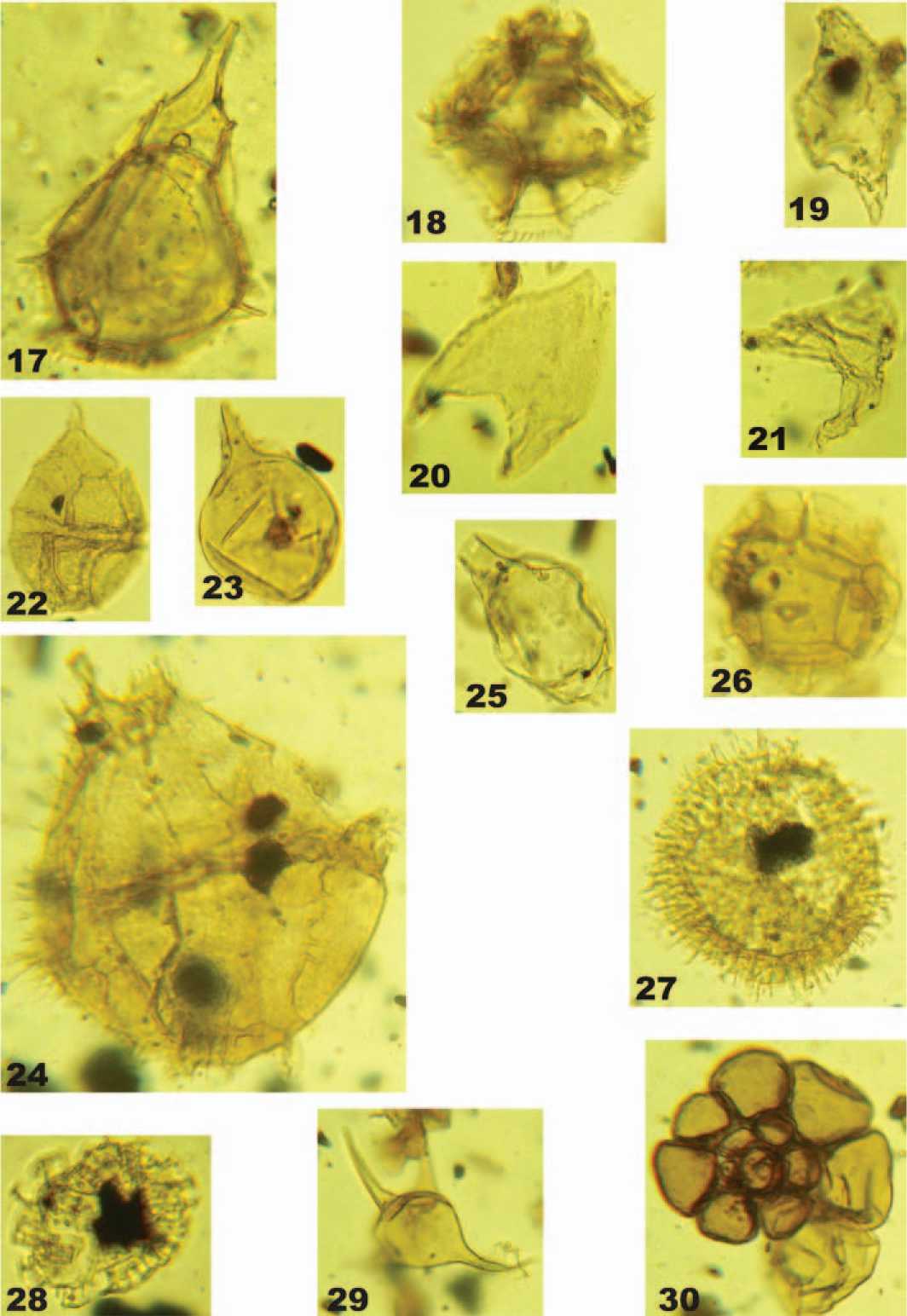

Подпись к фототаблице на стр. 10—11.

Споры (1—6), пыльца (7—12), диноцисты (13—28), акритархи (29), микрофораминиферы (30): 1 — Stereisporites congregates (Bolch.) Schulz, 2 — Cyathidites minor Coup., 3 — Neoraistrickia rotundiformis K.-M., 4 — Lycopodiumsporites intortivalis Sach. et Iljina, 5 — Klukisporites variegatus Coup., 6 — Foveosporitespseudoalveolatus Coup., 7 — Podocarpidites multesimus Bolch., 8 — Classopollis classoides Pflug, 9 — C. minor Coup., 10 — Sciadopityspollenites mesozoicus Coup., 11 — Qudraeculina limbata Mal., 12 — Vitreisporitespallidus Reiss, 13 — Fromea amphora Cook. et Eis., 14 — F. tornatilis (Drugg), 15 — Gonyaulacysta jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsb. jurassica , 16 — G. eisenackii Defl. 17 — Gonyaulacysta jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsp. adecta Sarj. var. longicornis Defl., 18 — Ctenidodinium continuum Gocht, 19 — Nannoceratopsis deflandre Evitt, 20 — N. gracilis Alb., 21 — N. pellucida Defl., 22 — Paragonyalacysta sp., 23 — Pareodinea ceratophora Defl.,24 — Rhynchodiniopsis cladophora (Defl.), 25— Tubotuberella rhombiformisNozz., 26 — Hestertonia sp., 27 — Circulodinium sp., 28 — Chlamidophorella sp., 29 — Veryhachium sp., 30 — Microforaminifera sp.

Defl., Rhynchodiniopsis cladophora (Defl.). Значительно содержание Cleistosphaeridium sp., Olygosphaeridium sp., Hystrichosphaeridium sp. Наряду с ними встречаются Nannoceratopsis sp., Fromea amphora Cook. et Eis., Pareodinia sp., Micrhystridium sp., Palambages sp. Исчезают Fromea tornatilis (Drugg) Lent. et Will. Отмечается появление большого количества Prolixosphaeridium sp. Из миоспор присутствуют единичные Cyathidites australis Coup., Neoraistrickia rotundiformis K.-M., Piceapollenites mesophyticus (Pocr.), P. variabiliformis (Mal.), Podocarpidites multesimus (Bolch.), Classopollis sp., Ginkgocycadophytus sp.

4-й ПК. Спорово-пыльцевые спектры по-прежнему содержат многочисленный микрофитопланктон. Миоспоры единичны. Среди дино-цист доминируют Rhynchodiniopsis sp., R. cladophora Defl., Cleistosphaeridium sp., Chlamidophorella sp. Уменьшается количество Gonyaulacysta jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsp. adecta Sarj., G. jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsb. jurassica , Gonyaulacysta sp. Отмечается значительное количество Prolixosphaeridium sp., Olygosphaeridium sp., Systematophora sp., Spiniferites sp. Единичны Pareodinia ceratophora Defl., Tubotuberella sp., T. rhombiformis Vozz. Исчезают Nannoceratopsis. В спектрах из верхней части толщи появляются Cribroperidinium sp. Своеобразием данного ПК является наличие большого количества Microforaminifera sp.

5-йПК. Основукомплексасостав-ляет микрофитопланктон. Среди ди-ноцист преобладают Cribroperidinium sp., Pareodinia sp. Присутствуют Rhynchodiniopsis sp., Gonyaulacysta jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsp. adecta Sarj., G. jurassica (Defl.) Norris et Sarj. subsp. jurassica, Ctenidodinium continuum Gocht(?), C. ornatum (Eis.). Постоянно в небольшом количестве встречаются Cleistosphaeridium sp., Prolixosphaeridium sp., Oligosphaeridium sp., Hystrichosphaeridium sp., Chytro-esphaeridia sp. В споровой части присутствуют Leiotriletes sp., Stereisporites sp., Lycopodiumsporites sp., L. sub-rotundum (K.-M.), Gleicheniidites angulata (Naum.), G. senonicus (Ross), G. umbonatus (Bolch.) В палиноспек-трах отмечается незначительное увеличение количества пыльцевых зерен хвойных Classopollis classoides Pflug, C. minor Coup., Piceapollenites exilioides (Bolch.), P. magnificus (Bolch.), P. variabiliformis (Mal.), Podocarpidites unicus (Bolch.). Уменьшается количество микрофораминифер.

Данные комплексы по составу и соотношению основных компонентов — Disaccites, Classopollis, Sciadopityspollenites, а также по многочисленным находкам диноцист, весьма сходны с одновозрастными палинокомплексами из юрских отложений Русской платформы, возраст которых подтвержден фауной аммонитов [5, 14]. Отличие выражается в содержании диноцист, которые более обильно и разнообразно представлены в палинокомплексах Русской платформы.

Изотопный состав углерода и кислорода

Для изотопного ( 8 13Скарб и 8 18О б) изучения использованы: фораминиферы Citharina sp., Pseudonodosaria tutkowskii , Lagenidae, Lenticulina intravolgaensis , Saracenaria pravoslavlevi , фрагмент белемнита Cylindroteuthis, аммониты и двустворки. Изотопные данные, полученные в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН на масс-спектрометре Finnigan Delta V Advantage, представлены в таблице.

Раковины фораминифер характеризуются наиболее широким диапазоном значений 5 13С (от —4.1 до 1.0 %с) и довольно низкими величинами 5 18О (от -4.4 до -2.9 %с), по сравнению со значениями 5 18О (от -2.2 до 0.1 %о) одновозрастных биогенных карбонатов [12]. Наиболее вероятная причина облегчения значений 513С до -4.1 %о и 5 18О до -4.4 %о раковин форами-нифер из оксфордских и кимеридж-ских глин связана с присутствием в составе этих раковин изотопно-легкого кальцита аутигенного (постседиментационного) происхождения. Вещество скелета иногда сильно изменяется после гибели организма и его захоронения, поэтому ископаемые остатки морских беспозвоночных часто характеризуются относительно низкими величинами и 5 18О, и 5 13C [1, 2, 15].

Фораминиферы из волжских отложений характеризуются довольно широким диапазоном значений 5 13C (от -4.0 до +0.1 %о). Они, скорее всего, обитали в условиях мелководного морского бассейна с активной гидродинамикой. Величина 5 18О варьируется от -3.7 до -2.9 %о, в то время как раковины форами-нифер этого же возраста из айю-винских отложений характеризуются еще более «легким» изотопным составом кислорода, не превышающим -7.8 %о. Наблюдаемое смещение значений изотопного состава кислорода и углерода в отрицательную сторону объясняется влиянием пресных вод, поступавших с Палеотимана [2]. Как видно, биогенные карбонаты из отложений, обогащенных Сорг (возможно наземного генезиса), хоть и разубоженные карбонатом морского генезиса, могут в итоге характеризоваться низкими величинами 5 13С и 5 18О вслед-

Изотопный состав углерода и кислорода ископаемых раковин и вмещающих пород

|

Мацерат |

Возраст вмещающих пород |

δ 13С, ‰ PDB |

δ 18O, ‰ SMOW |

δ 18O, ‰ PDB |

|

Citharina sp. |

J3ox3 |

–4.1 |

26.3 |

–4.4 |

|

Pseudonodosaria tutkowskii |

J3ox3 |

–2.2 |

26.5 |

–4.2 |

|

Lagenidae |

J3km |

1.0 |

27.2 |

–3.5 |

|

Lenticulina intravolgaensis |

J 3 v 2 |

–0.1 |

27.7 |

–3.1 |

|

Saracenaria pravoslavlevi |

J 3 v 2 |

0.1 |

27.0 |

–3.7 |

|

То же |

J 3 v 2 |

–4.0 |

27.9 |

–2.9 |

|

Белемнит |

J3ox–J3km (?) |

1.3 |

29.6 |

–1.2 |

|

Аммонит |

J 3 |

–0.5 |

29.2 |

–1.65 |

|

Двóстворêа (Buchia) |

J 3 |

1.2 |

26.9 |

–3.8 |

|

То же |

J3 |

1.3 |

27.3 |

–3.4 |

|

То же |

J 3 |

1.3 |

28.0 |

–2.7 |

|

Ãорючие сланцы |

J 3 v 2 |

0.8 |

25.6 |

–5.1 |

|

Ãлины |

J 3 km(?) |

–1.4 |

28.0 |

–2.7 |

|

Двóстворêа (Buchia) |

J 3 |

2.1 |

26.9 |

–3.9 |

|

Аммонит |

J 3 |

1.3 |

29.4 |

–1.45 |

|

Ãлины |

J 3 |

1.1 |

27.4 |

–3.4 |

|

Аммонит |

J3 |

–0.15 |

29.4 |

–1.5 |

|

Двóстворêа (Buchia) |

J 3 |

1.8 |

27.1 |

–3.7 |

ствие разложения ОВ в восстановительных условиях.

Следует отметить, что величины 5 13С раковин макрофауны из ляпа-шорского разреза сопоставляются со средними по верхней юре величинами 5 13С (-0.6 + 1.8 %о) белемнитов из Среднего Поволжья [13] и белемнитов ( 8 13С от 0 до 3 %о) из кимериджа Приполярного Урала [4].

Данные по совместному изотопному составу кислорода и углерода, вероятно близкому к первичному, нам удалось получить по ростру белемнита хорошей сохранности из отложений в интервале J2cl—J3 [7], в которых был найден зуб акулы. Ростры белемнитов состоят из низкомагние-вого кальцита и обладают относительной стойкостью к воздействию внешней среды [10]. Значения 8 13С и S 18O ростра белемнита составляют +1.3 и —1.2 %о, соответственно. Последнее отвечает расчетной палеотемпературе окружающей среды 16.7 ° С (при 5 18Ow = —1 %о) [9]. Вообще, изотопные исследования кислорода белемнитов показали повышение температур в период J3ox2—J3km 1 и длительно теплый климат в период J3km2—J3v [4, 13]. Полученный нами показатель несколько выше, чем определенные ранее изотопные температуры формирования белемнитов из среднеоксфордских отложений на р. Печорской Пижме [1], указывающие на «холодные течения». Значения S 18O белемнитов из оксфордских отложений Среднего Поволжья [13] также отличаются от «нашего» белемнита более высокими значениями 5 18O.

Значения 5 18O, полученные по арагониту раковин аммонитов, соответствуют более высоким температурам [11] по сравнению со значением 5 18O белемнита. Ранее на примере других разрезов было показано, что относительно более высокая температура, определенная по изотопному составу кислорода в раковинах аммонитов, свидетельствует об их обитании вблизи поверхности и/или в толще воды, более прогреваемой, чем придонные воды [12].

Вмещающие карбонатные породы в среднем характеризуются отрицательными величинами 518O — от —5.1 до —2.7 %о, что является результатом постседимента- ционных преобразований осадков. В горючих сланцах регистрируется наиболее низкая величина 818O 6 (-5.1 %с). р

Таким образом, совместное изучение фораминифер, миоспор и изотопии показало свою эффективность при геологических исследованиях. Там, где микрофауна отсутствует, возраст отложений достаточно точно можно установить по палинокомплексам, и наоборот. Исследования изотопии кислорода и углерода из органических остатков позволяют установить палеотем-пературный режим обитания биоты, а также расстояние до «палеосуши», генеральное направление течений и глубину бассейна седиментации в конкретной точке естественного разреза.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программ Президиума РАН № 15 (09-П-5-1012) и 16 (09-П-5-1020), РФФИ (грант 11-05-00620), а также гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ НШ-7198.2010.5.

Список литературы Результаты изучения естественных разрезов юрских отложений в окрестностях села Визинги (Республика Коми)

- Ветошкина О. С., Лыюров С. В. Изотопный состав углерода и кислорода верхнеюрских фоссилий (река Печорская Пижма) // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XV Геол. cъезда Респ. Коми. Т. II. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2009. С. 269-271.

- Ветошкина О. С., Лыюров С. В. Новые данные по изотопам кисло рода и углерода органогенных карбонатов из верхнеюрских отложений на севере Русской плиты // Органическая минералогия: Материалы III Всерос. совещ. с междунар. участием. Сыктывкар: Геопринт, 2009. С. 110-112.

- Возженникова Т. Ф. Введение в изучение ископаемых перидинеевых водорослей. М.: Наука, 1965. 156 с.

- Захаров В. А., Боден Ф., Дзюба О. С. и др. Изотопные и палеоэкологические свидетельства высоких палеотемператур в кимеридже Приполярного Урала // Геология и геофизика, 2005. Т. 46. № 1. С. 3-20.

- Ильина В. И. Расчленение бат-оксфордских отложений Русской платформы по диноцистам // Стратиграфия и палеогеография осадочных толщ нефтегазоносных бассейнов СССР. Л.: ВНИГРИ, 1991. С. 41-64.