Результаты изучения засухоустойчивости твердой пшеницы и ее компонентов в Западной Сибири

Автор: Плотникова Л.Я., Глушаков Д.А., Юсов В.С.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4 (48), 2022 года.

Бесплатный доступ

Твердая пшеница Triticum durum Desf. относится к наиболее ценным сельскохозяйственным культурам. Для улучшения продовольственного обеспечения населения и повышения экспортного потенциала необходимо увеличивать производство ее зерна. В связи с изменениями климата усиливается отрицательное влияние засухи и повышенных температур на посевы. Для сокращения потерь урожая необходимо создавать сорта, адаптированные к стрессовым условиям. Объектом исследований служили 20 яровых сортов T. durum , созданных в различных регионах России и за рубежом. Полевые исследования проводили в южной лесостепи Западной Сибири (г. Омск) в 2021-2022 г. Сезон 2021 г. отличался длительной жесткой засухой (ГТК = 0,65), а в 2022 г. недостаточное увлажнение отмечено в период 1-й декады мая - 2-й декады июля, позже выпали осадки, благоприятно сказавшись на завязывании семян и наливе зерна (ГТК = 0,99). Исследования проводили на делянках площадью 3 м2 в 3-кратной повторности при посеве в оптимальные сроки по пару. В 2021 г. средняя урожайность сортов составила 2,0 т/га, в 2022 - 2,9 т/га. Наибольшую среднюю урожайность за два года имели сорта Таганрог (3,29 т/га), Жемчужина Сибири (3,05 т/га), Омский коралл (2,90 т/га), Омский корунд (2,87 т/га), Безенчукская 205 (2,94 т/га) и Целинница (2,88 т/га). Показаны сильная взаимосвязь между продуктивностью растений с массой зерна и числом зерен главного колоса, средняя - с числом продуктивных стеблей, количеством колосков в колосе, массой 1000 зерен. Дополнительно определены морфофизиологические свойства растений, влияющие на водный обмен: масса корней, водоудерживающая способность (ВУС), обводненность тканей. Установлено, что показатели развития корневой системы и ВУС проявляются у сортов независимо. По данным изучения элементов структуры урожая и морфофизиологических свойств, сформированных в периоды «всходы - выход в трубку» и «колошение - молочно-восковая спелость» проведен кластерный анализ. Выделены группы сортов с различными комбинациями признаков. Полученная информация может быть использована для создания сортов твердой пшеницы с оптимальным сочетанием механизмов устойчивости к засухе.

Triticum durum, засухоустойчивость, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/142236112

IDR: 142236112 | УДК: 633.112.1:632.112 | DOI: 10.48136/2222-0364_2022_4_56

Текст научной статьи Результаты изучения засухоустойчивости твердой пшеницы и ее компонентов в Западной Сибири

В последние десятилетия климат планеты претерпевает изменения, негативно отражаясь на производстве растительной продукции в разных регионах мира. Самый значимый отрицательный эффект на развитие растений оказывают засуха и высокие температуры [1; 2]. Культурная пшеница ( Triticum aestivum L. и T. durum Desf.) возделывается в мире на площади более 200 млн га, в последнее время около трети всех посевов, особенно в благоприятных для земледелия теплых регионах, подвержены действию засухи [3; 4]. Современные климатические модели прогнозируют увеличение частоты, интенсивности и продолжительности засух в следующие десятилетия [5].

Климат юга Западной Сибири относится к резко континентальному, с большими перепадами температур и нерегулярными осадками в период вегетации растений. На примере Омской области показано, что в последние десятилетия в степной и лесостепной зонах засухи разной продолжительности проявлялись в каждом третьем сезоне; наиболее часто недостаток влаги возникал в весенне-раннелетний период [6; 7]. Наибольший ущерб стрессовые факторы наносят растениям в критические фазы развития: всходов, кущения, выхода в трубку, цветения, формирования семян [1]. В условиях длительной засухи потери зерна пшеницы могут достигать 50% [6]. Для снижения потерь необходимо возделывание сортов, адаптированных к условиям региона.

Твердая пшеница T. durum относится к наиболее ценным злаковым культурам. Ее зерно используется для производства макаронных и кондитерских изделий, круп, детского питания. Годовая потребность зерна для обеспечения питания населения России прогнозируется к 2025 г. в объеме 2,5 млн т [8]. Создание засухоустойчивых сортов твердой пшеницы для юга Западной Сибири крайне сложно, поскольку ритмы засух нестабильны.

Засухоустойчивость в широком агрономическом смысле определяют как способность сорта формировать более высокую урожайность в условиях засухи, по сравнению с другими. Для изучения засухоустойчивости применяют прямые методы оценки в полевых условиях с возможностью интегральной оценки признаков сортов, а также широкий набор лабораторных методов для выявления отдельных защитных механизмов растений [9]. В настоящее время установлено, что устойчивость к дефициту влаги контролируется полигенными системами и проявляется количественно. В геноме пшеницы выявлено более 800 локусов количественных признаков (QTLs), детерминирующих

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48) AGRONOMY различные компоненты засухоустойчивости [10]. Для выведения сортов необходима информация о комплексе признаков и механизмов, обеспечивающих приспособление растений к дефициту влаги на разных этапах развития. Полезную информацию может дать сравнение особенностей адаптации сортов, созданных в регионах с разными экологическими условиями.

Целью исследований являлась оценка урожайности набора сортов яровой твердой пшеницы различного происхождения в полевых условиях южной лесостепи Западной Сибири, а также определение детерминант их устойчивости к дефициту влаги.

Объекты и методы

Объектами исследований служили 20 сортов яровой твердой пшеницы, созданных в различных селекционных учреждениях: Памяти Чеховича, Безенчукская 205, Триада (Самарский ФАНЦ РАН, г. Самара); Таганрог (ООО «Агролига ЦСР», гг. Москва, Самара); Алмаз, Жемчужина Сибири, Омский изумруд, Омский коралл, Омский корунд, Омский лазурит, Омская степная, Омский циркон, Омская янтарная (Омский АНЦ, г. Омск); Гусельская, Луч 25 (ФАНЦ Юго-Востока, г. Саратов); Целинница, Сояна (ФНЦ БСТ РАН, г. Оренбург); Памяти Янченко (ФАНЦА, г. Барнаул); Воронежская 13 (ФАНЦ им. В.В. Докучаева, г. Воронеж); Одиссео (Италия).

Полевые исследования проводили в южной лесостепи Западной Сибири в 2021 и 2022 гг. Посев осуществляли в оптимальные сроки (3-я декада мая) на делянках площадью 3 м² с нормой высева 450 всхожих зерен/м², в трехкратной повторности. В полевых условиях оценивали всхожесть (в %) и урожайность (т/га). В качестве контроля для полевых и лабораторных исследований использовали сорт Памяти Чеховича. Фенологические наблюдения и анализ элементов структуры урожая – по общепринятым методам [11]. В ходе анализа снопового материала определяли показатели: высоту растения (см), длину верхнего междоузлия (см), число продуктивных стеблей (шт.), массу зерна с растения (г), массу зерна главного колоса (г), количество колосков главного колоса (шт.), количество зерен главного колоса (шт.), массу 1000 зерен (г). По результатам структурного анализа высчитывали эффективность завязывания семян – отношение числа зерен главного колоса к числу колосков. Урожайность (т/га) определяли после уборки делянок комбайном Wintersteiger.

Для изучения компонентов засухоустойчивости и показателей водного режима у растений, выращенных в поле, определяли массу корневой системы (мг) в фазах выхода в трубку, колошения, молочно-восковой спелости (четыре повторности по 5 рас-тений/образец). Водоудерживающую способность (ВУС) и обводненность тканей (ОТ) устанавливали согласно методике ФИЦ «Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» (ВИР) [12]; в разные фазы развития брали пробы листьев (в четырех повторностях по 5 растений) и взвешивали их.

ОТ (в %) рассчитывали по формуле

ОТ = а - b . 100 .

a

ВУС (%) – по формуле

_ b

ВСУ =--100 , a - с где a – первоначальная сырая масса; b – масса после завядания в течение четырех часов при температуре 23–25°С; с – масса после высушивания в термостате при 105°С до постоянной массы.

Для определения устойчивости к недостатку влаги во время прорастания изучали показатели развития семян на растворах осмотика – сахарозы с концентрацией 9,9%

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48)

AGRONOMY

и 15% (соответствует осмотическому дав л ен ию 10 и 14 атм . ) , к онтр олем служ ила вода [13 ] . Да н ны е по раз в итию сем ян на раств о ре сах арозы б ы ли отне сены к к он трол ьны м ( % к к онтр олю ) . В ста тье прив ед ены резу льтаты оценки прорастан ия сем ян на р а створе сахарозы с концентрацией 9,9%, так как они лучше д иф ф ере нц иров али св ойств а сортов.

С та тистическ ая об раб отк а д анных в к лю ч ала в ы числение сред них п ок азателе й, одноф ак тор ны й дисперсионны й, к орреляц ион ны й и к ласт ерны й анал из [14 ]. Об раб отку осуществ ляли с использов анием таб личног о п роце ссора M ic r os of t E x cel 2010 и пакета прикладных программ STATISTICA 10.

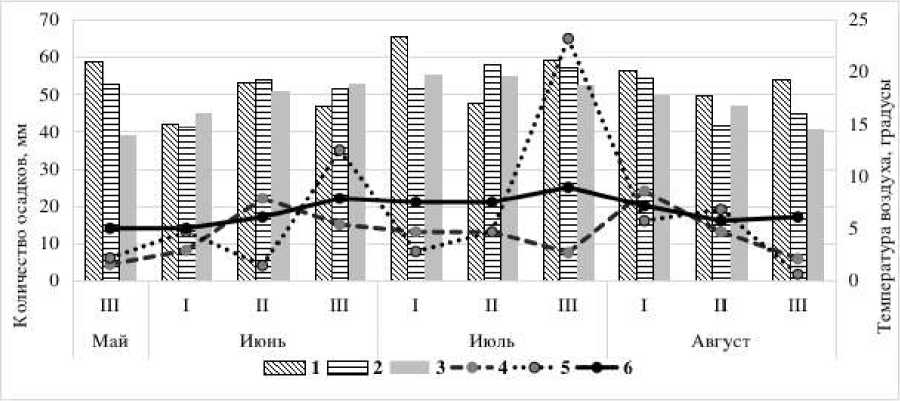

Пог о д ны е усло в ия 2021 г . отличались значител ьны м нед о б ором осад к ов в течение б о льш ей части в ег етац ии растений при пов ыш енны х , в срав не нии с о сред ним и м ног олетними, температурах воздуха. Гидротермический коэффициент ГТК = 0, 65 охарактеризовал се зон 2021 г . как острозас уш лив ы й. В лаг ооб еспеч енност ь по чв ы б ы ла низ к ой в о врем я посев а, куще ния и в оск ов ой спелости ( таб л. 1) . В 2022 г . жестк ая зас у ха с ложилась в мае- ию ле. Лиш ь в тре тьей д ек ад е и ю ня в ы пали неб ол ьш ие осадки, основные ос ад к и 55 м м в ы пали в третьей д ек ад е ию ля, что сов пало с ф азой цвет ения и начальных этапов ф орм иров ания з ерна. Вл аг ооб еспе ченнос ть в ерх нег о слоя почв ы ( 0–20 см) была низкой во время посева, в метровом слое недостаточное со д ержание в лаг и в о время ку щ ения и к олош ен ия , но з начительно у в еличилось к стадии соз рев ания раст е ний (105 мм) (табл. 1). В целом сезон 2022 г. охарактеризован к ак слаб озасуш лив ы й (ГТК = 0,99).

Рис. 1. П огод ные ус л овия в юж но й л е с ос тепи Запа д ной С и бири (г. Ом с к).

Среднедекадная температура, °С: 1 – 2021 г., 2 – 2022 г.; 3 – с р е дн яя мн огол етн яя. Сум м а ос а д ков , м м : 4 – 2021 г., 5 – 2022 г., 6 – средняя многолетняя

Таблица 1

Влагообеспеченность почвы (мм), 2021 и 2022 гг.

|

Слой, см |

Посев |

Кущение |

Колошение |

Восковая спелость |

||||

|

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

2021 |

2022 |

|

|

0–20 |

23,7 |

21,1 |

3,0 |

14,3 |

11,6 |

17,6 |

14,6 |

20,0 |

|

0–50 |

49,4 |

56,9 |

21,9 |

37,4 |

29,6 |

34,6 |

23,9 |

55,4 |

|

0–100 |

102,9 |

107,8 |

69,2 |

78,3 |

72,6 |

60,4 |

28,5 |

115,9 |

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48)

AGRONOMY

Результаты и их обсуждение

По результатам изучения развития сортов в полевых условиях установлено, что в 2021 г. средний вегетационный период составил 81 сут (табл. 2). Сорт Памяти Чехо-вича в 2021 г. имел вегетационный период – 79 сут. Раньше него созрели сорта Луч 25 и Безенчукская 20, одновременно – Омская янтарная и Одиссео, остальные – на 1–9 сут позже. В 2022 г. вегетационный период удлинился до 84 сут, связано это с большим выпадением осадков и пониженными (по сравнению с 2021 г.) температурами в августе. Наиболее скороспелые по средним данным за два года сорта: Омская янтарная, Гу-сельская, Луч 25, Воронежская 13; остальные созревали одновременно с сортом Памяти Чеховича или на 1–3 сут позже.

Средняя урожайность в острозасушливом 2021 г. составила 2,0 т/га, а в более благоприятном 2022 г. – 2,9 т/га (табл. 2). В 2021 г. наибольшую урожайность показал сорт Таганрог (2,66 т/га), а также омские сорта Жемчужина Сибири и Омский коралл (2,41 и 2,35 т/га соответственно). В 2022 г. засуха проявилась в первой части вегетации, но после выпадения значительных осадков в конце июля сложились благоприятные условия для формирования урожая в период «цветение – восковая спелость». В результате существенное повышение урожайности показали сорта разного происхождения: Таганрог, Жемчужина Сибири, Омский коралл, Омский изумруд, Омский коралл, Омский корунд, Омская степная, Безенчукская 205, Триада, Целинница. Наиболее урожайные сорта по результатам двухлетних испытаний: Таганрог, Жемчужина Сибири, Омский коралл, Омский корунд, Безенчукская 205, Целинница.

Таблица 2 Результаты изучения сортов яровой твердой пшеницы в южной лесостепи Западной Сибири, 2021 и 2022 гг.

|

Сорт |

Вегетационный период, сут |

Урожайность, т/га |

Полевая всхожесть, % |

||||||

|

2021 |

2022 |

среднее |

2021 |

2022 |

среднее |

2021 |

2022 |

среднее |

|

|

Памяти Чеховича – контроль |

79 |

81 |

80 |

1,91 |

2,17 |

2,04 |

57,8 |

74,9 |

66,3 |

|

Алмаз |

80 |

83 |

82 |

2,12* |

3,08* |

2,60 |

70,2* |

84,9* |

77,6 |

|

Жемчужина Сибири |

84 |

86 |

85 |

2,41* |

3,68* |

3,05 |

79,1* |

81,7* |

80,4 |

|

Омский изумруд |

88 |

87 |

88 |

2,05 |

3,05* |

2,55 |

58,7 |

95,3* |

77 |

|

Омский коралл |

86 |

86 |

86 |

2,35* |

3,44* |

2,90 |

75,6* |

78,3 |

76,9 |

|

Омский корунд |

80 |

85 |

83 |

2,02 |

3,72* |

2,87 |

88,9* |

91,9* |

90,4 |

|

Омский лазурит |

82 |

87 |

85 |

1,81 |

1,76 |

1,79 |

77,3* |

71,5 |

74,4 |

|

Омская степная |

84 |

84 |

84 |

2,25* |

3,32* |

2,79 |

73,8* |

82,8* |

78,3 |

|

Омский циркон |

80 |

82 |

81 |

1,95 |

2,66* |

2,31 |

76,5* |

68,1 |

72,3 |

|

Омская янтарная |

79 |

81 |

80 |

2,31* |

2,52 |

2,42 |

91,6* |

81,4* |

86,5 |

|

Безенчукская 205 |

78 |

83 |

81 |

2,11* |

3,76* |

2,94 |

67,6* |

88,5* |

78 |

|

Триада |

84 |

83 |

84 |

1,53 |

3,46* |

2,50 |

56,9 |

91,9* |

74,4 |

|

Гусельская |

80 |

80 |

80 |

1,85 |

2,59* |

2,22 |

78,5* |

68,1 |

73,3 |

|

Луч 25 |

76 |

84 |

80 |

2,05 |

2,51* |

2,28 |

77,3* |

67,1 |

72,2 |

|

Целинница |

80 |

82 |

81 |

2,20* |

3,56 |

2,88 |

65,8* |

74,9 |

70,4 |

|

Сояна |

80 |

83 |

82 |

1,34 |

1,67 |

1,51 |

75,6* |

78,3 |

77 |

|

Памяти Янченко |

80 |

83 |

82 |

2,24* |

3,15* |

2,70 |

67,6* |

74,9 |

71,2 |

|

Таганрог |

80 |

83 |

82 |

2,66* |

3,92* |

3,29 |

71,1* |

85,1* |

78,1 |

|

Воронежская 13 |

80 |

80 |

80 |

1,63 |

2,41 |

2,02 |

77,3* |

71,5 |

74,4 |

|

Одиссео |

79 |

83 |

81 |

1,44 |

1,93 |

1,69 |

65,8* |

85,1* |

75,4 |

|

Среднее |

81 |

83 |

82,1 |

2,0 |

2,9 |

– |

72,6* |

79,8 |

– |

|

НСР 0,05 |

– |

– |

– |

0,19 |

0,26 |

– |

6,7 |

4,3 |

– |

Примечание : * Достоверное превышение контроля (р ≤ 0,05)

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48)

AGRONOMY

Для выявления компонентов засухоустойчивости были проведены исследования полевой всхожести и элементов структуры урожая. Напрямую урожайность сортов зависит от количества растений на единице площади, а также массы зерна растений (продуктивности). Средняя полевая всхожесть сортов в 2021 г. – 72,6%, в 2022 г. несколько выше – 79,8%. Сорта с лучшей всхожестью в среднем за два года: Жемчужина Сибири, Омский корунд, Омская янтарная (80,4–90,4% ), с худшей – Памяти Чеховича, Омский циркон, Целинница, Памяти Янченко (66,3–72,3%).

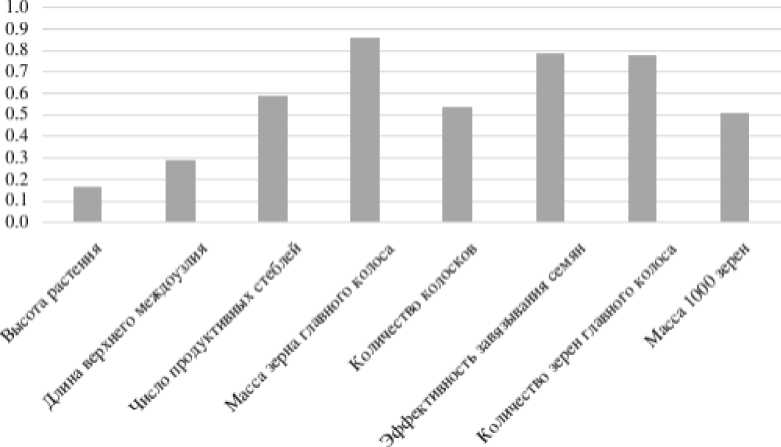

Для выявления взаимосвязи продуктивности растений с элементами структуры урожая в 2022 г. проведен корреляционный анализ; по его результатам выявлено: зависимость продуктивности от высоты растений была незначимой, а от длины верхнего междоузлия – слабой. Это не совпадает с мнением о том, что данные показатели растений коррелируют с урожайностью сортов мягкой пшеницы в засушливых условиях [15].

Средняя зависимость продуктивности установлена с числом продуктивных стеблей, числом колосков в колосе, массой 1000 зерен ( r = 0,5–0,6). Первые два признака формировались в фазах кущения и выхода в трубку, совпавших с засушливым периодом. Сильная взаимосвязь продуктивности определена с массой главного колоса ( r = 0,85), а также с эффективностью завязывания семян и количеством зерен главного колоса ( r = 0,78). Вероятно, лучшему развитию элементов колоса благоприятствовали осадки, выпавшие во время цветения растений.

Рис. 2 . Корреляционная взаимосвязь продуктивности растения с элементами структуры урожая, 2022 г.

Признак резистентности к засухе сложен и может определяться свойствами, формирующимися на разных стадиях развития растений. В качестве важных факторов толерантности к недостатку влаги и потенциальных маркеров засухоустойчивости предложены критерии: прорастание семян и пыльцы на растворах осмотиков (сахарозы), интенсивность развития корневой системы, показатели водного обмена (ОТ и ВУС), стабильность морфогенеза растений [1; 9; 10; 13; 16]. По проведенным исследованиям значимая взаимосвязь между полевой всхожестью сортов и интенсивностью прорастания семян и формированием первичных корешков не прослежена ( r = –0,05 и 0,05 соот-

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48)

AGRONOMY

ветственно). В частности, у сорта Памяти Чеховича высокая интенсивность прорастания семян на растворе сахарозы, но низкая полевая всхожесть (88,9% и 74,9% соответственно), в то время как у высокоурожайного сорта Таганрог соотношение противоположное (73,6% и 85,1% соответственно) (табл. 3). Эти результаты не согласуются с данными о тесной взаимосвязи способности к прорастанию семян на концентрированных растворах сахарозы с засухоустойчивостью мягкой пшеницы [13]. Ранее на примере интрогрессивных линий мягкой пшеницы также было показано, что только у части линий урожайность коррелировала с хорошим развитием на растворах сахарозы, а у других линий определялась в основном за счет высокой продуктивной кустистости [17].

Таблица 3

Результаты изучения сортов яровой твердой пшеницы по показателям, характеризующим развитие растений в период «всходы – выход в трубку», 2022 г.

|

Сорт |

Полевая всхожесть, % |

Число продуктивных стеблей, шт. |

Число колосков главного колоса, шт. |

Влияние сахарозы, к контролю, % |

Масса корней в фазу выхода в трубку, мг |

ВУС в фазу выхода в трубку, % |

|

|

на долю проросших семян |

на число первичных корешков |

||||||

|

Памяти Чеховича (контроль) |

74,9 |

1,2 |

12,8 |

88,9 |

28,3 |

108 |

20,3 |

|

Алмаз |

84,9* |

1,0 |

13,6* |

88,9 |

28,3 |

169* |

23,3 |

|

Жемчужина Сибири |

81,7 |

1,6* |

14,2* |

88,5 |

27,9 |

249* |

28,3* |

|

Омский изумруд |

95,3* |

1,4 |

12,0 |

83,1 |

29,7 |

159* |

30,5* |

|

Омский коралл |

78,3 |

1,2 |

13,4 |

74,1 |

30,0* |

190* |

40,4* |

|

Омский корунд |

91,9* |

1,4 |

11,8 |

81,5 |

31,9* |

125* |

42,2* |

|

Омский лазурит |

71,5 |

1,0 |

13,8* |

77,8 |

29,8 |

263* |

27,6* |

|

Омская степная |

82,8* |

1,0 |

13,2 |

89,7 |

31,4* |

105 |

36,2* |

|

Омский циркон |

68,1 |

1,0 |

12,4 |

78,6 |

29,9* |

143* |

31,6* |

|

Омская янтарная |

81,4 |

1,2 |

11,6 |

81,5 |

31,9* |

166* |

33,7* |

|

Безенчукская 205 |

88,5* |

1,8* |

14,0* |

87,5 |

29,2 |

145* |

31,5* |

|

Триада |

91,9* |

1,6* |

12,2 |

85,7 |

31,3* |

174* |

43,1* |

|

Гусельская |

68,1 |

1,4 |

11,6 |

85,2 |

26,7 |

108 |

44,7* |

|

Луч 25 |

67,1 |

1,6* |

9,5 |

86,2 |

30,7* |

128* |

31,0* |

|

Целинница |

74,9 |

1,8* |

11,8 |

84,6 |

30,3* |

122* |

50,2* |

|

Сояна |

78,3 |

1,2 |

9,6 |

83,7 |

31,1* |

178* |

33,4* |

|

Памяти Янченко |

74,9 |

1,4 |

11,6 |

83,3 |

29,8 |

101 |

50,3* |

|

Таганрог |

85,1* |

1,4 |

14,0* |

73,6 |

31,6* |

126* |

26,1 |

|

Воронежская 13 |

71,5 |

1,4 |

11,8 |

88,0 |

29,9* |

103 |

30,5* |

|

Одиссео |

85,1* |

1,4 |

12,0 |

85,3 |

30,9* |

211* |

26,5* |

|

Среднее |

79,8 |

1,4 |

12,3 |

83,3 |

30,0* |

154 |

34,1 |

|

НСР 0,05 |

7,1 |

0,20 |

0,53 |

8,3 |

0,8 |

6,5 |

6,8 |

Примечание : ВУС – водоудерживающая способность листьев; * – достоверное превышение контроля ( р ≤ 0,05)

Интенсивное развитие корневой системы и высокую ВУС считают важными свойствами, обеспечивающими адаптацию растений к недостатку влаги [1; 10]. По массе корней и ВУС в фазе выхода в трубку отмечены разные сочетания показателей у сортов. Так, масса корневой системы наиболее урожайных сортов Жемчужина Сибири и Таганрог различалась почти в два раза (249 и 126 мг соответственно) при сравнимой ВУС (26,1–28,3%). Сорта Омский коралл, Омский корунд и Целинница имели высокую ВУС (40,4–50,2%), при этом масса их корневой системы колебалась от 122 до 190 мг.

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48) AGRONOMY

Это свидетельствует о том, что одни сорта адаптировались к засухе за счет роста корневой системы, а другие – за счет снижения потерь воды при высокой ВУС.

В условиях недостатка влаги и высоких температур важна стабильность морфогенеза, что обеспечивает формирование достаточного числа продуктивных стеблей и зачатков колоса [6]. Среди изученного набора выделены сорта с повышенным образованием продуктивных стеблей (1,6–1,8 шт./растение): Жемчужина Сибири, Безенчукская 205, Триада, Луч 25, Целинница. У других сортов (Алмаз, Омский коралл и Омский лазурит) отмечено высокое число колосков главного колоса (13,4–14,2 шт.) при слабом образовании продуктивных стеблей. Лишь два сорта (Жемчужина Сибири и Безенчук-ская 205) показали хорошую продуктивную кустистость и большое число колосков. По этим результатам следует, что признаки закладки зачатков стеблей и элементов структуры колоса определялись у растений независимо друг от друга.

ВУС свидетельствует о потере воды после завядания, сходного с естественным процессом, которое растения могут компенсировать в течение суток, а ОТ определяют после полного высушивания. Поэтому ВУС в большей степени отражает физиологические адаптационные способности сортов. Известно, что ВУС относят к свойствам, индуцируемым стрессовыми факторами среды, и определяют накоплением в клетках осмотически активных веществ – осмолитов (растворимых углеводов, пролина, ионов и др.) [18].

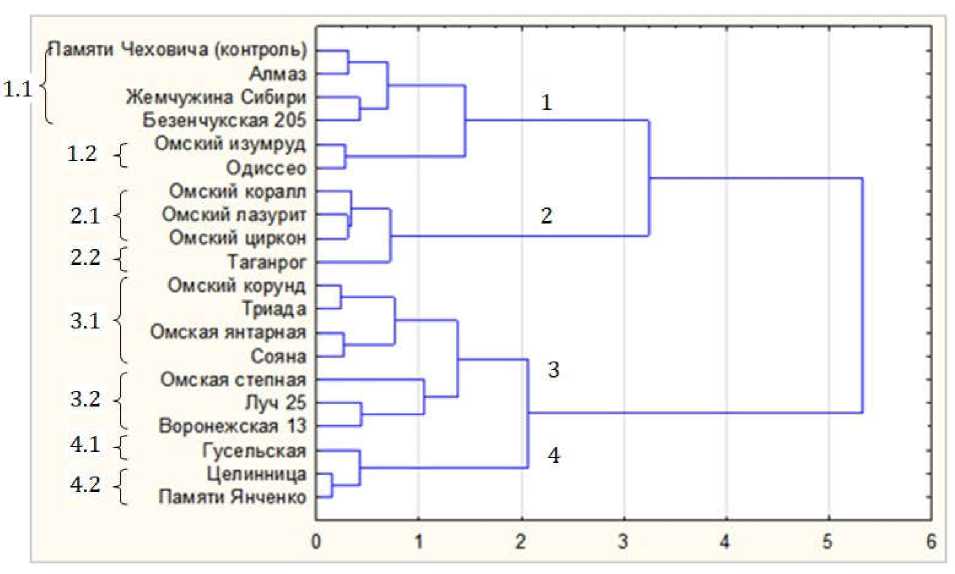

Для выявления общих закономерностей в распределении факторов адаптивности у сортов проведены два кластерных анализа. В первый включили элементы структуры и признаки, сформировавшиеся в первой засушливой половине вегетации (табл. 3). Второй анализ сделан по признакам, сформированным в период «колошение – молочно-восковая спелость». По результатам анализа первого периода жизни исследуемые сорта разделены на две группы, в каждой выделены по две подгруппы (кластеры 1–4) (рис. 3). Сорта омской селекции равномерно вошли в кластеры 1, 2 и 3-й (по три сорта). В первом кластере сорта: Памяти Чеховича, Алмаз, Жемчужина Сибири, Безенчук-ская 205 (подкластер 1.1), Омский изумруд и Одиссео (подкластер 1.2). У них повышенные полевая всхожесть, количество колосков главного колоса и высокая доля семян, проросших в растворе сахарозы. Однако у сортов Памяти Чеховича и Алмаз низкое число продуктивных стеблей, а у Омского изумруда и Одиссео – малое число колосков в колосе, в связи с этим их выделили в отдельный подкластер. У этих сортов достаточно развитая корневая система в фазу выхода в трубку, но ВУС невысокая (20,3–31,5%).

Во второй кластер вошли сорта: Омский коралл, Омский лазурит, Омский циркон (подкластер 2.1) и Таганрог (подкластер 2.2) с пониженной или средней полевой всхожестью (68,1–78,3%) и малым числом продуктивных стеблей (1,0–1,2 шт.), но повышенным числом колосков главного колоса (12,4–14,0 шт.). Распределение по мелким подкластерам связано с различиями в прорастании на сахарозе, ВУС и в размерах корневой системы в период выхода в трубку.

В третий кластер распределены сорта с повышенной полевой всхожестью, хорошими результатами прорастания на сахарозе и увеличенным числом первичных корешков. Триада и Омский корунд вошли в один подкластер в связи с высокой ВУС, а Омская янтарная и Сояна в другой – по показателям развития первичных корешков и массы корней. В отдельном подкластере 3.2 сорта: Омская степная, Луч 25 и Воронежская 13, показавшие относительно низкую всхожесть в полевых условиях, но интенсивное прорастание и образование первичных корешков на растворе сахарозы, а также повышенное число продуктивных стеблей.

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48)

AGRONOMY

Рис. 3 . Кластерный анализ сортов яровой твердой пшеницы по показателям, характеризующим развитие растений в период «всходы – выход в трубку», 2022 г.

В четвертый кластер вошли сорта Гусельская (подкластер 4.1), Целинница, Памяти Янченко (подкластер 4.2) с относительно низкой полевой всхожестью, но высокими показателями прорастания на растворах сахарозы. Их отличали повышенное число продуктивных стеблей и ВУС в период выхода в трубку. При этом число колосков главного колоса и масса корневой системы в период выхода в трубку были невысокими.

Часть элементов структуры урожая формируется во второй половине вегетации. В период цветения происходит завязывание семян, от него в значительной мере зависит число зерен в колосьях. На следующих этапах – формирование и налив зерна. Выше показана высокая взаимосвязь продуктивности растений с массой зерна главного колоса, эффективностью завязывания семян и числом зерен главного колоса, но средняя – с массой 1000 зерен (рис. 2). У сортов, проявивших наиболее высокую урожайность в течение двух лет исследований (Таганрог, Жемчужина Сибири и Омский коралл), масса 1000 зерен была в пределах 39,8–49,1 г. В 2022 г. отмечено резкое увеличение урожайности сортов Омский циркон, Безенчукская 205, Целинница, в значительной мере обеспечено это хорошим наливом зерна (масса 1000 зерен 49,6, 48,04 и 44,6 г соответственно) (табл. 4). По эффективности завязывания семян сорта значительно различались. Самое слабое завязывание в основном у инорайонных сортов: Луч 25, Целинница, Сояна, Триада, Памяти Янченко, Воронежская 13, а также Омский лазурит (1,71– 2,03 зерен/колосок). Лучшую завязываемость продемонстрировали сорта Таганрог и Безенчукская 205 (2,39 и 2,91 зерен/колосок). У большинства сортов омской селекции средние показатели по этому признаку (2,08–2,29 зерен/колосок). Известно, что завязывание семян существенно зависит от устойчивости гамет к стрессовым факторам в виде повышенных температур и низкой влажности воздуха [16]. Поэтому данное свойство важно для адаптации сортов к засушливым, жарким условиям регионов.

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48)

AGRONOMY

Таблица 4

Результаты изучения сортов яровой твердой пшеницы по показателям, характеризующим развитие растений в период «колошение – молочно-восковая спелость», 2022 г.

|

Сорт |

Масса 1000 зерен, г |

Завязывае-мость семян, зерен/колосок |

Масса корней, мг |

ВУС в фазу молочновосковой спелости, % |

Обводненность тканей в фазу молочновосковой спелости, % |

|

|

колошение |

молочновосковая спелость |

|||||

|

Памяти Чеховича – контроль |

41,4 |

2,13 |

235 |

659 |

41,2 |

39,6 |

|

Алмаз |

46,3 |

2,21 |

507* |

1024* |

58,3* |

50,6* |

|

Жемчужина Сибири |

43,4 |

2,14 |

747* |

1013* |

50,8* |

57,8* |

|

Омский изумруд |

36,8 |

2,08 |

478* |

1085* |

54,3* |

60,9* |

|

Омский коралл |

39,8 |

2,19 |

570* |

1175* |

53,5* |

52,7* |

|

Омский корунд |

38,6 |

2,08 |

375* |

680 |

54,7* |

50,8* |

|

Омский лазурит |

38,5 |

1,79 |

789* |

1605* |

46,4 |

57,3* |

|

Омская степная |

43,7 |

2,29 |

254 |

904* |

49,7* |

56,0* |

|

Омский циркон |

49,6* |

2,10 |

429* |

1170* |

51,0* |

51,4* |

|

Омская янтарная |

42,0 |

2,22 |

498* |

982* |

50,4* |

54,9* |

|

Безенчукская 205 |

48,4* |

2,91* |

436* |

999* |

44,4 |

30,8 |

|

Триада |

42,3 |

2,03 |

522* |

1536* |

48,9* |

48,3* |

|

Гусельская |

43,0 |

2,19 |

324* |

681 |

50,8* |

52,5* |

|

Луч 25 |

49,4* |

1,71 |

385* |

1029* |

49,8* |

47,6* |

|

Целинница |

44,6 |

1,90 |

367* |

648 |

52,4* |

47,0* |

|

Сояна |

39,1 |

1,92 |

533* |

1416* |

47,5 |

42,5 |

|

Памяти Янченко |

51,3* |

2,00 |

302* |

665 |

49,7* |

56,0* |

|

Таганрог |

49,1* |

2,39* |

379* |

918* |

44,7 |

43,5 |

|

Воронежская 13 |

42,3 |

1,98 |

310* |

948* |

53,4* |

43,2 |

|

Одиссео |

36,8 |

2,08 |

632* |

1616* |

39,4 |

54,5* |

|

Среднее |

43,3 |

2,11 |

454 |

1038 |

49,6 |

49,9 |

|

НСР 0,05 |

3,7 |

0,21 |

25,3 |

38,7 |

6,9 |

4,1 |

Примечание . ВСУ – водоудерживающая способность; * – достоверное превышение контроля ( р ≤ 0,05)

Для успешного налива зерна важен водный режим растений. В связи с этим была определена масса корневой системы, ВУС и ОТ. Измерена масса корневой системы в фазу колошения, прошедшую в засушливых условиях, а также в фазу молочновосковой спелости после выпадения осадков. По массе корней в фазе колошения большие различия между сортами – от 235 мг у Памяти Чеховича до 789 мг у Омского лазурита. Большой разброс показателей у наиболее урожайных за два года исследований сортов: Таганрог, Жемчужина Сибири, Омский коралл, Омский коралл, Омский корунд, Безенчукская 205 (от 367 до 747 мг) (табл. 4). После выпадения осадков масса корней значительно увеличилась у всех сортов (в 1,4–3,6 раза). Наиболее значительно (в 2,6–3,6 раза) нарастили корневую систему сорта различного происхождения со средней или низкой урожайностью: Памяти Чеховича, Омская степная, Омский циркон, Триада, Луч 25, Сояна, Воронежская 13, Одиссео. Наиболее урожайные сорта увеличили массу корней в меньшей степени – от 1,4 (Жемчужина Сибири) до 2,1–2,4 (Омский коралл, Безенчукская 205, Таганрог).

Показатели ВУС и ОТ сходным образом менялись у разных сортов. По изменению ВУС – между фазами колошения и молочно-восковой спелости. Так, у некоторых сортов (Омский коралл, Омский корунд, Триада, Гусельская, Целинница, Памяти Янченко) с высокой ВУС в фазе колошения показатель остался стабильным или изменился

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48)

AGRONOMY

слабо (до 1,3 раза). При этом у сортов Сояна и Триада одновременно резко увеличилась масса корней (в 2,7–2,9 раза), а у других сортов этой группы корневая система увеличилась в слабой или средней степени (1,8–2,2 раза). ВУС значительно (в 1,7–1,8 раза) увеличилась у сортов с высокой средней урожайностью: Таганрог, Жемчужина Сибири, но наибольшее повышение ВУС у сортов со средней за два года урожайностью – Памяти Че-ховича и Алмаз (в 2,0–2,5 раза).

Полученные результаты свидетельствуют: у части сортов высокая ВУС сформировалась в период засухи и сохранилась в благоприятный период, а у других была индуцирована после наступления благоприятных условий. У ряда сортов повышение ВУС сопровождалось резким усилением развития корневой системы. Усиление развития органов после наступления благоприятных условий относится к компенсационным механизмам, помогающим растениям снизить ущерб от стрессовых факторов и повышающим их толерантность к засухе [10]. Такие реакции характерны для сортов интенсивной группы [19].

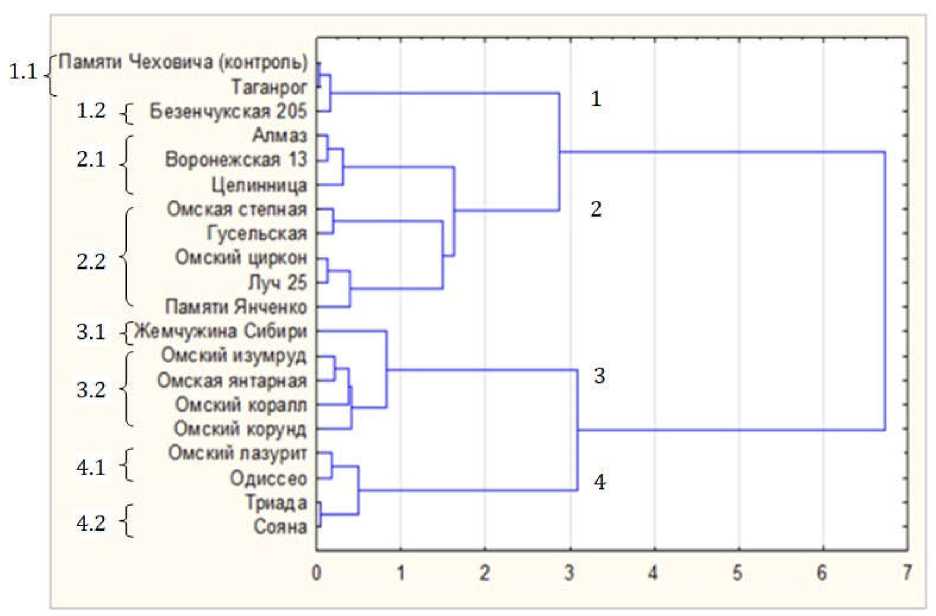

Рис. 4 . Кластерный анализ сортов яровой твердой пшеницы по показателям, характеризующим развитие растений в период «колошение – молочно-восковая спелость», 2022 г.

По показателям элементов структуры урожая и морфофизиологическим свойствам во второй половине вегетации (табл. 4) проведен кластерный анализ, сорта распределены на четыре кластера. В первый кластер вошли сорта Памяти Чеховича, Таганрог (подкластер 1.1) и Безенчукская 205 (подкластер 1.2). Их объединяли признаки высокой массы 1000 зерен и завязываемости, высокой ВУС в период молочно-восковой спелости, но отличали размеры корневой системы. Второй кластер разделился на более мелкие подкластеры. Группу сортов Алмаз, Воронежская 13, Целинница (подкластер 2.1) объединили высокие масса 1000 зерен и ВУС, отличие – в развитии корневой системы и ОТ. В другую группу попали сорта Гусельская и Омская степная с повышенными за-

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48) AGRONOMY вязываемостью семян, ВУС, ОТ, но малой корневой системой. Для третьей группы (Омский циркон, Луч 25, Памяти Янченко) характерны высокие масса 1000 зерен и ВУС в фазе молочно-восковой спелости, но малая масса корней. В третий кластер вошли пять сортов омской селекции: Жемчужина Сибири (подкластер 3.1), Омский изумруд, Омская янтарная, Омский коралл, Омский корунд (подкластер 3.2), показавшие высокие завязываемость семян, ОТ и ВУС, но различавшиеся по массе 1000 зерен и развитию корневой системы. К четвертому кластеру отнесены сорта Омский лазурит, Одиссео (подкластер 4.1), Сояна и Триада (4.2) с низкой ВУС в фазе колошения и невысокой массой 1000 зерен, но достаточно развитой корневой системой.

При сравнении результатов кластерного анализа в разные периоды жизни растений представлена информация о группировке сортов по свойствам в период засухи и после выпадения осадков. По результатам анализа свойств, сформировавшихся в первой засушливой половине вегетации, наиболее урожайные сорта (Жемчужина Сибири, Безенчукская 205, Омский коралл, Таганрог) вошли в 1-й и 2-й кластеры, а Целинница – в 4-й. По признакам второй половины вегетации лучшие сорта вошли в три кластера (1, 2, 3-й). Результаты подтверждают: адаптация к стрессовым условиям среды на юге Западной Сибири может обеспечиваться разными комбинациями адаптивных свойств.

Cорта омской селекции, по результатам первого анализа, равномерно распределились между 1, 2 и 3-м кластерами (по три сорта), доказывая наличие у сортов разных адаптивных механизмов к засухе. По признакам, сформированным во второй половине вегетации, омские сорта преимущественно вошли во 2 и 3-й кластеры (3 и 5-го сортов соответственно), что свидетельствует о большем сходстве реакций на улучшение условия существования. Сорта инорайонной селекции (Гусельская, Целинница и Памяти Яковлева), по результатам первого анализа, вошли в 4-й кластер, а второго – во 2-й кластер. Это указывает на сходность особенностей развития и реакций сортов в условиях Западной Сибири. Распределение сортов по кластерам – отражение разного генетического контроля адаптации растений к условиям среды. Использование в селекции твердой пшеницы сортов, входящих в различные кластеры, позволит создавать формы с разным сочетанием адаптивных свойств для засушливых регионов.

Заключение

По результатам двухлетних исследований (сезоны 2021 и 2022 гг.), отличавшихся длительными периодами засухи, выявлены сорта яровой твердой пшеницы различного происхождения с высокой средней урожайностью: Таганрог, Жемчужина Сибири, Омский коралл, Омский корунд, Безенчукская 205 и Целинница. В 2022 г. показана сильная взаимосвязь продуктивности растений с массой зерна главного колоса, интенсивностью завязывания семян и числом зерен главного колоса, средняя зависимость – с числом продуктивных стеблей и массой 1000 зерен. Взаимосвязь продуктивности с высотой растений и длиной верхнего междоузлия была слабой или незначительной. Не выявлена существенная зависимость между показателями прорастания семян на растворе сахарозы и полевой всхожестью, массой зерна с растения и урожайностью в условиях засухи. Установлено, что в засушливых условиях продуктивность растений определялась несколькими морфофизиологическими признаками: числом продуктивных стеблей, числом колосков главного колоса, эффективностью завязывания семян, развитием корневой системы, водоудерживающей способностью и обводненностью тканей. Наиболее урожайные сорта имели разные сочетания перечисленных признаков. По результатам кластерного анализа выделены группы сортов с разными комбинациями полезных свойств. Полученная информация может быть использована для создания селекци-

Vestnik of Omsk SAU, 2022, no. 4(48)

AGRONOMY

онного материала T. durum с различным сочетанием признаков и механизмов адаптации к засушливым условиям.

Список литературы Результаты изучения засухоустойчивости твердой пшеницы и ее компонентов в Западной Сибири

- Kosova K., Vitamvas P., Urban V.O. et al. Breeding for enhanced drought resistance in barley and wheat - drought-associated traits, genetic resources and their potential utilization in breeding programmes. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2014;50:247-261.

- Ali Q., Malik A. Genetic response of growth phases for abiotic environmental stress tolerance in cereal crop plants. Genetics. 2021;53(1):419-456. DOI 10.2298/GENSR2101419.

- Washington D.C. USDA. World Agricultural Production. USDA Foreign Agricultural Service. 2016. 20250.

- Goncharov N.P. Scientific support to plant breeding and seed production in Siberia in the XXI century // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021. Т. 25. № 4. P. 448-459. DOI 10.18699/ VJ21.050.

- Маевская С.Н., Николаева С.К. Реакция антиоксидантной и осмопротекторной систем проростков пшеницы на засуху и регидратацию // Физиология растений. 2013. Т. 60. № 3. С. 351-359. DOI 10.7868/S0015330313030081.

- Белан И.А., Россеева Л.П., Блохина Н.П. и др. Ресурсный потенциал сортов пшеницы мягкой яровой для условий Западной Сибири и Омской области (аналитический обзор) // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021. Т. 22. № 4. С. 449465. DOI 10.30766/2072-9081.2021.22.4.449-465

- Евдокимов М.Г., Юсов В.С., Моргунов А.И. и др. Засухоустойчивый генофонд твердой яровой пшеницы, идентифицированный в многолетних испытаниях питомников Казахстанско-Сибирской селекции пшеницы // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2017. Т. 21. № 5. С. 515-522. DOI 10.18699/VJ17.23-o.

- Евдокимов М.Г., Юсов В.С., Пахотина И.В. Основные тенденции урожайности и качества зерна твердой яровой пшеницы в условиях южной лесостепи Западной Сибири // Вестник КрасГАУ. 2021. № 4(169). С. 33-41. DOI 10.36718/1819-40362021-4-33-41.

- Лепехов С.Б. Об оценке жаро- и засухоустойчивости растений // Современное состояние и перспективы развития земледелия и растениеводства. 2014. С. 82-97.

- Sallam A., Alqudah A.M., Dawood M.F.A. et al. Drought stress tolerance in wheat and barley: Advances in physiology, breeding and genetics research. International Journal of Molecular Science. 2019;20(13):3137. DOI 10.3390/ijms20133137.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. М., 1989. 194 с.

- Удовенко Г.В. Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям: методическое руководство. Л.: ВИР, 1988. 227 с.

- Кужахметов Б.А. Оценка засухоустойчивости яровой мягкой пшеницы поспособности семян к прорастанию на концентрированных растворах сахарозы // Вестник мясного скотоводства. 2010. Т. 4. № 63. С. 117-125.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результатов исследований. М.: Книга по требованию, 2013. 349 с.

- Лепехов С.Б., Коробейников Н.И. Длина верхнего междоузлия и высота растения как способ оценки засухоустойчивости сортов мягкой пшеницы // Достижения науки и техники в АПК. 2013. № 10. С. 22-24.

- Passioura J. The drought environment: physical, biological and agricultural perspectives. Journal of Experimental Botany. 2006;58(2):113-117.

- Сагендыкова А.Т., Плотникова Л.Я. Компоненты засухоустойчивости интрогрессивных линий яровой мягкой пшеницы с генетическим материалом Thinopyrum ponticum // Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса в условиях аридизации климата: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Саратов: Амирит, 2022. С. 145-149.

- Ласточкина О.В. Адаптация и устойчивость растений пшеницы к засухе, опосредованная природными регуляторами роста Bacillus spp.: механизмы реализации и практическая значимость // Сельскохозяйственная биология. 2021. Т. 56. № 5. С. 843-867. DOI 10.15389/agrobiology.2021.5.843rus.

- Плотникова Л.Я., Сагендыкова А.Т., Кузьмина С.П. Оценка экологической пластичности и устойчивости к бурой ржавчине интрогрессивных линий мягкой пшеницы с генами Agropyron elongatum // Аграрная Россия. 2016. № 9. С. 5-13.