Результаты экспериментального исследования структурных изменений соединительной ткани при хронической хирургической патологии ишемического генеза: роль ангиогенеза

Автор: Кокорин В.В., Крайнюков П.Е.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты экспериментального исследования хронической хирургической патологии соединительной ткани на примере периартикулярных структур. Изменения, протекающие в соединительной ткани при хроническом воспалении и сопровождающиеся ее длительной ишемией, смоделированы и исследованы in vivo. Стимуляция неоангиогенеза проводилась путем активации проангиогенных факторов с использованием локальной интеграции меченных мезенхимальных мультипотентных стволовых клеток (ММСК). Цель. Изучить влияние интегрированных мезенхимальных мультипотентных стволовых клеток при хронической хирургической патологии ишемического генеза на процесс регенерации соединительной ткани in vivo. Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 30 крысах-самцах стока Вистар массой 200-300 г, распределенных по 15 особей на 2 исследуемые группы: основную (n = 15) и контрольную (n = 15). Всем особям выполнено оперативное моделирование острого механического пяточного энтезита, как аналога изменений, протекающих в тканях, в условиях ишемии. В основной группе имплантировали меченные мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки, а в группе контроля процесс заживления протекал естественным путем. Мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки выделяли на основе интраабдоминального висцерального жира из стромально-васкулярной фракции. Пересаженная культура клеток помечалась путем трансфекции конструкции с зеленым флуоресцирующим белком (GFP) в лентивирусном векторе. Вывод животных из эксперимента и морфологическое исследование тканей (морфометрическое, гистологическое, иммуногистохимическое) выполняли на 1-е, 15-е, 30-е и 60-е сутки. Результаты. Морфологически значимые изменения отмечены к 30 суткам. В контрольной группе сохранялись зоны избыточного разрастания грануляционной ткани, богатой кровеносными сосудами, резорбируемые структуры костной ткани, участки формирования реактивного остеогенеза. В опытной группе данные проявления регрессировали, интеграция меченной клеточной культуры мезенхимальных стволовых клеток в зону дефекта прошла успешно, что отмечено более активными признаками регенерации области повреждения; сформировавшейся, в значительно большем объёме, устойчивой сетью кровеносных сосудов в толще соединительнотканных структур регенерата; мощными строго упорядоченными пучками коллагеновых сухожильных волокон, без признаков отёка. Полное восстановление структур в обеих группах наблюдалось к 60 суткам. При этом в опытной группе, отличительной особенностью явились множественные группы новообразовавшихся полнокровных кровеносных сосудов разного калибра, пронизывающих фиброзный регенерат в непосредственной близости к зоне «прилива» - терминальной зоне минерализованного и неминерализованного участков фиброзной хрящевой ткани, без признаков воспалительной реакции. Заключение. Ангиогенный эффект в ишемизированных тканях при применении генно-клеточных конструкций реализуется посредством ещё не до конца изученных механизмов. Однако, эффективность этого подхода доказана в ходе проведенных исследований и позволяет рассматривать его как безопасный инструмент в комплексном лечении хирургических заболеваний, одним из факторов патогенеза которых является ишемия. Проведенное исследование дает право утверждать, что непосредственное участие интегрированных меченных ММСК с фиброи хондрогенным потенциалом играет исключительную роль в дифференцировке фиброцитов (тендиноцитов) и хондроцитов, оказывает мощное влияние на процесс регенерации in vivo и сопровождается неоангиогенным эффектом не только в условиях искусственного культивирования. Остается нерешенной проблема управления дифференцировкой клеток, их механическими, физическими, химическими триггерами в программировании сложного механизма регуляции. Правильный выбор источника клеток и метода их имплантации играет важную роль в процессах ангиогенеза и репарации.

Энтез, энтезопатия, неоангиогенез, регенерация, эксперимент, периартикулярная соединительная ткань, биоинженерия, омикс, клеточные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140301219

IDR: 140301219 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_2_21

Текст научной статьи Результаты экспериментального исследования структурных изменений соединительной ткани при хронической хирургической патологии ишемического генеза: роль ангиогенеза

На сегодняшний день все большее количество современных исследователей обращает свое внимание и отдает предпочтение таким направлениям в медицине, как биоинженерия и генно-клеточные технологии, отводя в ближайшем будущем им первостепенную и, несомненно, ведущую роль в лечении различных заболеваний. Одной из самых сложных задач в тканевой инженерии является не только неоваскуляризация, без которой питательные вещества, необходимые для регенерации, не доставляются к тканям-мишеням, но и формирование достаточной плотности, стабильного функционирующего сосудистого русла, необходимого для снижения гибели клеток, обеспечивающего поступление питательных и защитных факторов в течение длительного времени.

Проанализировав полученные в ходе экспериментального исследования данные, удалось рассмотреть одну из сложных сторон в патогенезе хронического течения заболеваний соединительной ткани.

Выделяют более 70 нозологических форм, причиной которых служит нарушение образования сосудов [1]. Со сниженной васкуляризацией связывают остеопороз, язвенную болезнь желудка, невынашивание плода, в то время как с избыточной — псориаз, диабетическую ретинопатию, ревматоидный артрит [2].

Формирование сосудистой сети имеет первостепенное значение в развитии и прогрессировании солидных опухолей. При недостаточном кровоснабжении первичная неоплазма может достичь всего 1–2 мм в диаметре, а дальнейший рост начинается только после образования собственных кровеносных сосудов [3].

Коррекция нарушений регионарного кровообращения в этиопатогенетическом лечении хирургических заболеваний занимает ключевую роль в современной медицине.

Ткани организма, которые в процессе филогенетического развития исходно сформировались, имея недостаточную васкуляризацию, отсутствующий магистральный кровоток, в первую очередь подвержены повреждениям. Однако существуют изменения, возникшие в тканях, в результате воздействия агрессивных факторов (воспаления, травмы, инфекции, аутоиммунных, генетических аберраций), приводящих к нарушению кровообращения, восстановить которое, на сегодняшний день, традиционными методами ангиохирургии не представляется возможным.

Ранее технологии лечения «неподдающихся пониманию» заболеваний осуществлялись в основном по пути донорства тканей и органов. Вместе с тем, множество проблем, связанных с этим разделом медицины — поиск подходящего донора (возраст, пол, географические данные, группа крови, иммунный ответ, токсичность органов и др.), длительность послеоперационного приема иммуносупрессивных препаратов и реабилитации, ограниченный доступ групп населения к данному пулу отчасти закрытых технологий и многое другое — также не позволяют считать этот метод перспективным [4].

По ряду указанных причин, все больше привлекают внимание достижения биоинженерии и генно-клеточных технологий, обладающие высоким потенциалом к регенерации и ауторепарации, которые на современном уровне технологического развития, невозможны без неоангиогенеза.

Цель. Изучить влияние интегрированных мезенхимальных мультипотентных стволовых клеток при хронической хирургической патологии ишемического генеза на процесс регенерации соединительной ткани in vivo .

Материалы и методы

Эксперимент выполнен на 30 крысах-самцах стока Вистар (питомник «Рапполово», г. Санкт-Петербург), масса которых составляла 200–300 г; всех особей поровну разделили на 2 исследуемые группы, получившие название «основная» (n = 15) и, соответственно, «контрольная» (n = 15). Содержание и работу с лабораторными животными осуществляли в соответствии с требованиями

Кокорин В.В., Крайнюков П.Е.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА: РОЛЬ АНГИОГЕНЕЗА приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.08.2010 г. №708н «Об утверждении правил лабораторной практики»: животные находились в отдельных клетках со свободным доступом к воде и корму, при стандартном суточном режиме освещения.

Грызунам было выполнено моделирование острого механического пяточного энтезита; данное вмешательство осуществлялось в операционной, с применением наркоза и соблюдением правил асептики и антисептики. В основной группе имплантировали меченные мультипо-тентные мезенхимальные стволовые клетки, а в группе контроля процесс заживления протекал естественным путем. Выведение животного из эксперимента осуществляли путем летальной дозы наркоза (Золетил 100, Virbac). В целях объективизации полученных результатов было проведено:

Морфометрическое исследование. Изучали микрофотографии 30 продольных срезов пяточных костей, фотографируя всю их площадь при увеличении 100 (объектив HC PL FLUOTAR 10x/0,30 PH1, площадь фотографии 2048x1536 пикселей), после чего каждому полученному изображению присваивали свой порядковый номер; затем формировали серию: 10 микрофотографий на каждый препарат. Оценивали частоту встречаемости новообразовавшихся кровеносных сосудов в полях зрения (в шт.) исследуемого энтезоорганокомплекса. Анализ результатов проводили по трем временным точкам: 15-е, 30-е, 60-е сутки после проведения операции с помощью программы Excel программного пакета Microsoft Office 2010.

Иммуногистохимическое исследование. Маркерный белок в костно-хрящевых регенератах выявляли при помощи моноклональных антител к GFP (Green Fluorescents Protein) — ab290 (Abcam). Для детекции продукта реакции применяли методику EnVisionTM/HRP (Dako) с соответствующим набором реактивов. Затем, гистологические срезы декальцинированных образцов подвергали демаскировке антигенов высокотемпературной обработкой в цитратном буфере. После чего выполняли визуализацию продуктов реакции с первичными антителами при помощи реагентов DAB-kit (Dako), происходило цитоплазматическое окрашивание коричневым цветом. Анализ данных выполнен на персональном компьютере с использованием приложения Microsoft Excel и пакета статистического анализа данных Statistica 10 for Windows (StatSoft Inc.). Оценку различия между группами производили при помощи критерий Манна Уитни. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования

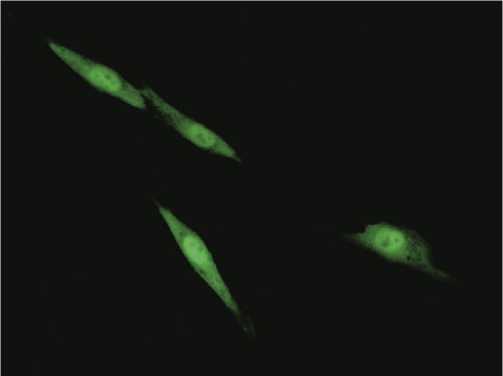

Через 3 суток культивирования выделенных клеток с введенной в культуральную систему плазмидой, при изучении во флюоресцентном микроскопе, в культуре определялись фибробластоподобные клетки, обладающие флюоресценцией в количестве до 30% (Рис. 1). Клетки имели морфологию, соответствующую исходной куль-

Рис. 1. Культура ММСК крысы, флюоресценция GFP+ клеток. Флюоресцентная микроскопия x 250.

туре, и состояли из полигональных, малоотростчатых, веретеновидных клеток.

Модель механической энтезопатии подтверждалась исследованием, проведенным через 1 сутки после оперативного повреждения энтезоорганокомплекса.

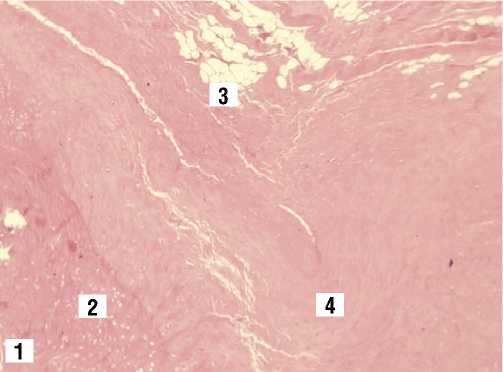

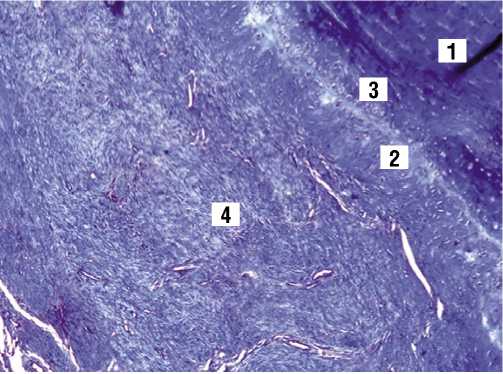

Морфологически определены характерные для механического повреждения энтезоорганокомплекса признаки: разволокнение фибриллярных структур плотной волокнистой соединительной ткани — следы перенесённой операции, что непосредственно подтверждало механический фактор воздействия.

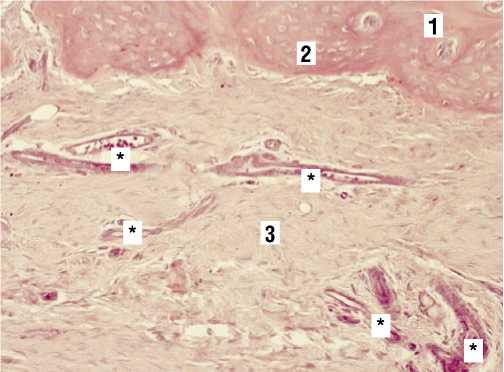

Разволокненные мощные пучки коллагеновых волокон доходили до области т.н. «границы прилива» — терминальной зоны минерализванного и неминерализованного участков фиброзной хрящевой ткани. Изменения структур костной ткани, лейкоцитарная инфильтрация не были обнаружены. Клеточные проявления воспалительного процесса не были выявлены. Вместе с тем, сосуды связки были полнокровны; в мелких сосудах наблюдался сладж эритроцитов. Принципиальных различий в обнаруженных изменениях на 1-е сутки в различных топографических зонах — конечности плечевого или тазового поясов — не было выявлено. Ни в одном из случаев реакция со стороны лейкоцитов не выявлена, что свидетельствовало о весьма умеренном повреждении и стерильности выполненных манипуляций.

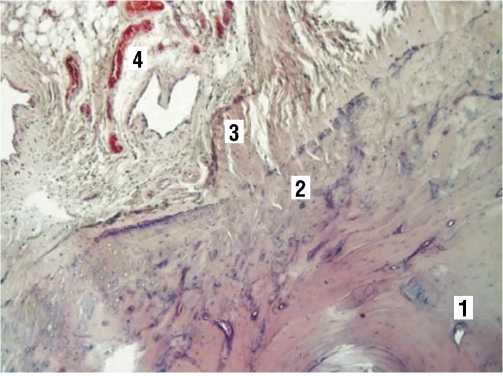

Следует подчеркнуть, что коллагеновые волокна вплетающегося сухожилия характеризовались более мощным развитием и меньшей клеточностью (Рис. 2–4).

На 15-е сутки после механического повреждения и в контрольной, и в основной группах область повреждения была трудно различима. Связочный аппарат был представлен плотной оформленной волокнистой соединительной тканью, признаки воспалительной инфильтрации не обнаруживались. Определялись участки реактивных изменений соединительной ткани, которые характеризовались наличием сосудистой реакции — умеренным ангиогенезом, появ-

Кокорин В.В., Крайнюков П.Е.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА: РОЛЬ АНГИОГЕНЕЗА

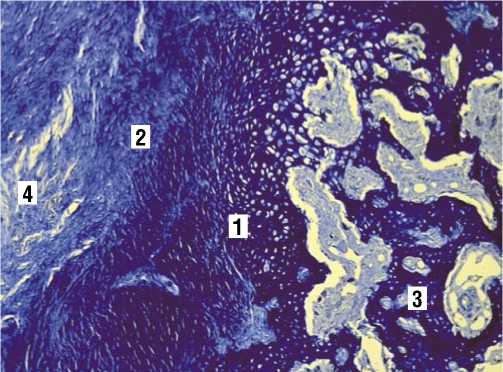

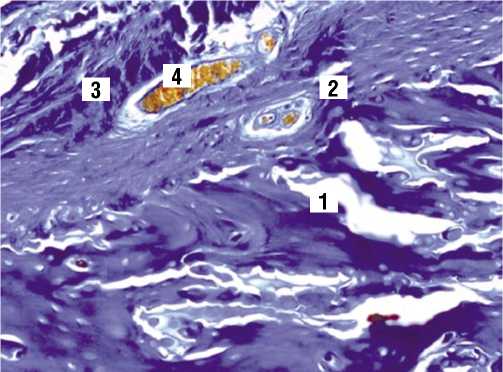

Рис. 2. Область прикрепления сухожильной связки (локтевая область) через 1 сутки после моделирования повреждения: пластинчатая костная ткань (1); участки фиброзной хрящевой ткани — «граница прилива» (2); волокнистая соединительная ткань вплетающегося сухожилия (3), пронизанная группой полнокровных кровеносных сосудов (4). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув. х 100.

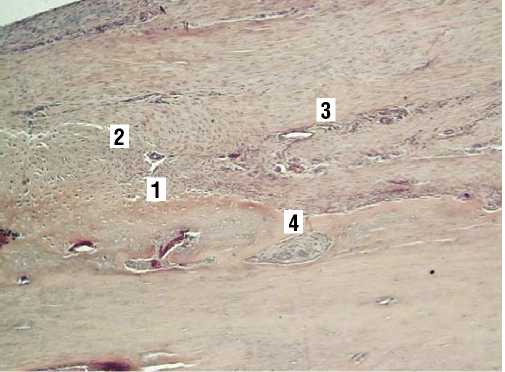

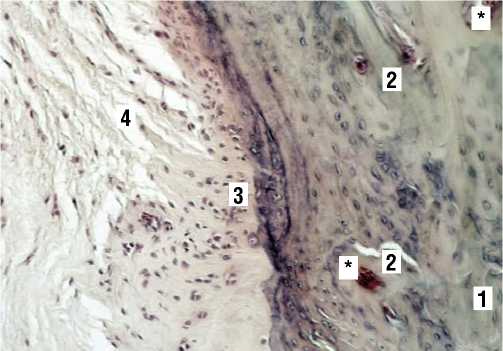

Рис. 4. Область прикрепления сухожильной связки (правая пяточная кость) через 1 сутки после повреждения: фиброзная хрящевая ткань (1) с участками пластинчатой костной ткани (*); граница минерализации (2); плотная оформленная волокнистая соединительная ткань (3); зона перенесённой операции (4). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: х 200.

Рис. 3. Область прикрепления сухожильной связки (левая пяточная кость), 1-е сутки после операции: пластинчатая костная ткань (1); ретику-лофиброзная костная ткань (2); фиброзная хрящевая ткань (3); область максимального повреждения в зоне травмы (4). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: х 100.

Рис. 5. Область прикрепления сухожильной связки (левая пяточная кость) через 15 суток после повреждения: фиброзная хрящевая ткань (1); новообразованный костно-хрящевой экзостоз (2); полнокровные кровеносные сосуды (3); расширенный канал первичного остеона, заполненный реактивно-измененной соединительной тканью (4). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: х 100.

лением полнокровных кровеносных сосудов и реактивным остеогенезом с расширением остеонных структур в проекции повреждения. В последних находках следует отметить, что расширенные внутренние пространства гаверсовых каналов содержали толстостенные кровеносные сосуды и богатую фибробластами ткань (Рис. 5). У животных основной группы к 15-м суткам от начала эксперимента констатировались те же гистологические процессы, что и в контрольной группе, что служило подтверждением принципиального единства закономерностей посттравматического регенерационного гистогенеза.

Однако, выраженность их существенно различалась: не были выявлены зоны избыточного разрастания гра- нуляционной ткани, богатой кровеносными сосудами и участки формирования реактивного остеогенеза. Мощные пучки коллагеновых волокон сухожилия были строго упорядочены, признаки отёка не определялись. Новообразованный матрикс формировал структуру фибрознохрящевого регенерата, а резорбируемые структуры костной ткани отсутствовали (Рис. 6). Особый интерес представляла трансформация имплантированных меченных клеток. При окрашивании гематоксилином и эозином эти клетки визуализировать не представлялось возможным. Их морфология, а также кластеры расположения не позволяли определить их в ландшафте регенерата. Выявить введённые клетки позволил иммуногистохимический

Кокорин В.В., Крайнюков П.Е.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА: РОЛЬ АНГИОГЕНЕЗА поиск GFP. Как правило, констатировалась мозаичная картина с чередованием меченных и немеченных клеток. Первые нередко располагались в ткани небольшими группами, что позволяло предполагать или их совместное попадание в данный тканевый компартмент, или некоторую пролиферацию после переноса из условий in vitro в условия посттравматической регенерации.

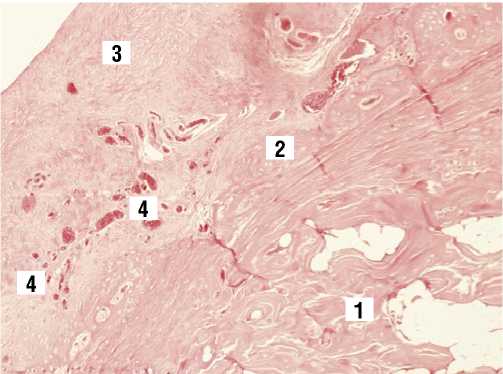

Наличие между меченными клетками матрикса позволяло утверждать о продуктивном участии в регенерации, т.е. синтезе специфических для хрящевой ткани хондроцитов (Рис. 7). К 30-м суткам у контрольной группы в зоне, соответствующей области повреждения, связочный аппарат был представлен плотной оформленной волокнистой соединительной тканью с участками разволокнения фибриллярных структур и большим количеством фибробластов. Локально выявлялись участки регенерации, визуализирующиеся как соединительная ткань рыхлого строения. В области, располагающейся вблизи энтезиса, определялись участки пластинчатой костной ткани с полнокровными кровеносными сосудами, локализующимися в гаверсовых каналах.

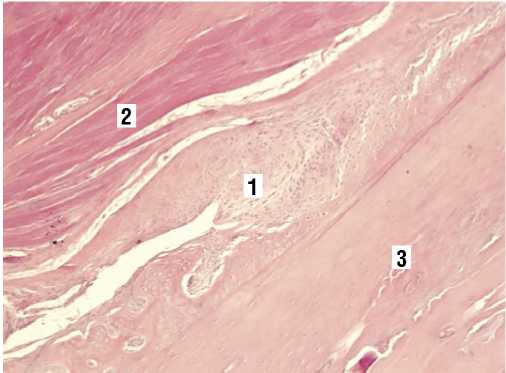

Признаков воспалительной инфильтрации не было обнаружено. Как и в группе контроля, у животных опытной группы к 30-м суткам область повреждения была представлена фиброзным регенератом. Однако, упорядоченность коллагеновых волокон и их строение давали основания предполагать, что регенерация в области повреждения, при внесении в зону дефекта культуры ММСК, протекала более активно (Рис. 8–10).

Рис. 6. Область прикрепления сухожильной связки (правая пяточная кость) через 15 суток после повреждения: фиброзная хрящевая ткань (1); плотная оформленная волокнистая соединительная ткань (2); пластинчатая костная ткань (3). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: х 100.

Рис. 8. Структура регенерата в зоне повреждения (левая пяточная кость) через 30 суток после повреждения: фиброзная хрящевая ткань (1); плотная оформленная волокнистая соединительная ткань (2); ретикулофиброзная костная ткань (3); область регенерации (4). Окраска: трихром по Маллори. Ув.: х 100.

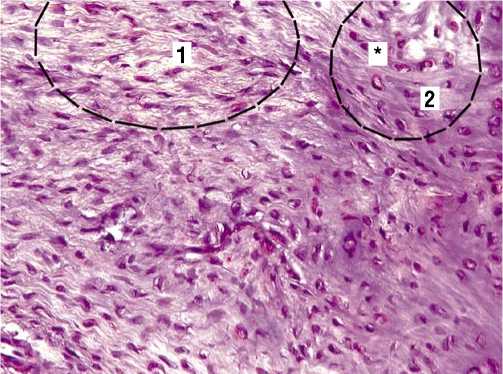

Рис. 7. Область регенерации через 15 суток у животного опытной группы: GFP+ клетки в волокнистой соединительной ткани (1); группа GFP+ хондроцитов (2 и *). ИГХ-реакция с антителами к GFP, докраска гематоксилином. Ув.: х 200.

Рис. 9. Область энетезиса (правая пяточная кость) через 30 суток после операции: костная ткань (1); гаверсовы системы (2) с полнокровными кровеносными сосудами (*); фиброзная хрящевая ткань (3); плотная соединительная ткань с разволокненными фибриллами (4). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: х 200.

Кокорин В.В., Крайнюков П.Е.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА: РОЛЬ АНГИОГЕНЕЗА

Рис. 10. Область прикрепления сухожильной связки (левая пяточная кость) через 30 суток после повреждения: костная ткань (1); хрящевая ткань (2); хондроцитарные пролифераты — «монетные столбики» (3); плотная оформленная соединительная ткань (4). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: х 100.

Рис. 12. Область энтезиса (левая пяточная кость), 60 суток после операции: костная ткань смешанного строения (1); хрящевая ткань с неупорядоченными хондроцитами (2); жировая ткань (3); плотная соединительная ткань с плотноупакованными коллагеновыми волокнами (4). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: х 100.

Рис. 11. Зона обильного неоангиогенеза (правая пяточная кость) в зоне повреждения через 30 суток: пластинчатая костная ткань (1); фиброзная хрящевая ткань (2); плотная волокнистая соединительная ткань (3), пронизанная новообразованными кровеносными сосудами (*). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: х 200.

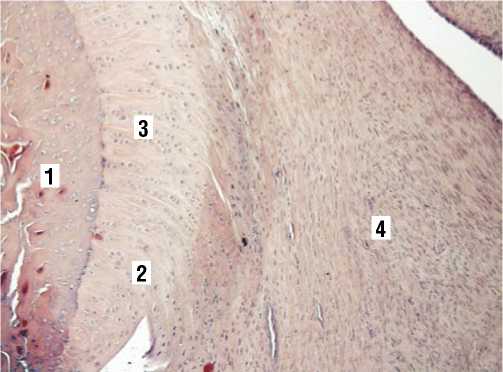

Рис. 13. Структура сухожильной связки (правая пяточная кость) через 60 сут. после нанесения повреждения: костная ткань (1); зона минерализации (2); фиброзная хрящевая ткань (3); плотная соединительная ткань с упорядоченными волокнами коллагена (4). Окраска: трихром по Маллори. Ув.: х 100.

Помимо этого, привлекали внимание группы кровеносных сосудов, сформировавшихся в толще соединительнотканных структур регенерата в значительно большем объёме, чем в группе контроля (Рис. 11).

К 60-м суткам в контрольной группе зона ранее перенесённой операции в области энтезиса не обнаруживалась: структура связки была представлена волокнистой соединительной тканью с плотной упаковкой коллагеновых волокон, редкими участками жировой ткани. Костно-хрящевые участки регенерата имели типовое последовательное строение — пяточная кость была покрыта хрящевой тканью, в структуру которой были вплетены волокна сухожильной связки. Признаки воспалительной реакции не были выявлены (Рис. 12, 13).

В опытной группе к 60-м суткам строение регенерата в области нанесения повреждения было аналогичным контрольной группе: плотные коллагеновые пучки волокнистой оформленной соединительной ткани были прочно вплетены в структуру фиброзного хряща, покрывающего поверхность пяточной кости непосредственно в области энтезиса. Костный компонент имел, преимущественно, пластинчатый тип, в интратрабекулярном пространстве располагались участки жировой ткани и костного мозга.

Отличительной особенностью, привлекающей внимание в опытной группе, являлись множественные группы новообразовавшихся полнокровных кровеносных сосудов разного калибра, пронизывающих фиброзный

Кокорин В.В., Крайнюков П.Е.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА: РОЛЬ АНГИОГЕНЕЗА

Рис. 14. Область энтезиса правой пяточной кости с зонами обильного неоангиогенеза, 60 сут. после операции: костная ткань пластинчатого типа (1); фиброзная хрящевая ткань (2); плотная волокнистая соединительная ткань (3), пронизанная группами кровеносных сосудов разного калибра (4). Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: х 100.

Рис. 15. Область прикрепления сухожильной связки (левая пяточная кость), 60 сут. после операции: пластинчатая костная ткань (1); фиброзная хрящевая ткань (2); плотная волокнистая соединительная ткань (3); полнокровные кровеносные сосуды (4). Окраска: трихром по Маллори. Ув.: х 100.

регенерат в непосредственной близости к зоне «прилива» — терминальной зоне минерализованного и неминерализованного участков фиброзной хрящевой ткани. Как и в группе контроля, воспалительная инфильтрация не была обнаружена (Рис. 14, 15).

Выводы

Таким образом, проведенный эксперимент позволил установить принципиально важный факт — непосредственное участие пересаженных клеток с фибро- и хондрогенным дифференцировочным потенциалом в репаративном процессе, в том числе путем дифференцировки в фиброциты (тендиноциты) и хондроциты. Данное обстоятельство дополняет представление о непо-

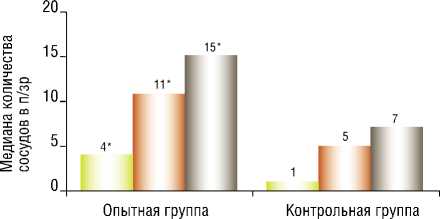

Медиана частоты встречаемости кровеносных сосудов

15 сутки I II 30 сутки I I 60 сутки

Рис. 16. Результаты гистоморфометрии в зоне моделирования механической энтезопатии. *Статистически значимые различия — четырехкратное увеличение сосудов в п/зр на 15-е сутки и двукратное на 30-е и 60-е в опытной группе по сравнению с контрольной. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Послеоперационный срок (сутки)

— Опытная группа — Контрольная группа

Рис. 17. Сравнительные показатели ангиогенеза в исследуемой модели энтезопатии при имплантации ММСК и без. На 15-е сутки в основной группе среднее кол-во сосудов в п/зр. составлено 4,1, в контрольной 1,5; на 30-е сутки 10,6 и 4,9; на 60-е сутки 16,3 и 6,9 соответственно. *Статистически значимые различия. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

средственном участии пересаженных ММСК в процессе регенерации in vivo , а не только в искусственных или относительно изолированных культуральных условиях.

Восстановление соединительной ткани было значимым к 30 суткам после проведения операции как в группе контроля, так и в группе с пересаженными ММСК. Визуальные характеристики фиброзного регенерата у животных опытной группы, такие как плотность упаковки коллагеновых волокон, их упорядоченность, кровоснабжение зоны повреждения — подтверждают положительное влияние пересаженных в область нанесенного дефекта культур клеток (Рис. 16).

Результаты гистоморфометрии коррелируют с данными гистологического исследования. Так, количество новообразовавшихся кровеносных сосудов, сгруппированных преимущественно в зоне нанесения дефекта, преобладает в опытных группах, начиная со срока 15 суток. Динамические показатели ангиогенеза также дополняют ранее полученные результаты об эффективности применения пересаженных ММСК в область повреждения для регенерации связочного аппарата (Рис. 17).

Кокорин В.В., Крайнюков П.Е.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА: РОЛЬ АНГИОГЕНЕЗА

Заключение

Ангиогенный эффект в ишемизированных тканях при применении генно-клеточных конструкций реализуется посредством ещё не до конца изученных механизмов. Стоит отметить, что в ходе проведенных исследований была доказана эффективность данного подхода, что несомненно позволяет рассматривать его как безопасный инструмент в комплексном лечении хирургических заболеваний, одним из факторов патогенеза которых является ишемия.

В связи с развитием ишемизированных участков тканей при хронических хирургических заболеваниях возникает необходимость в стимуляции факторов неоангиогенеза не только локально, но и системно. Также следует помнить, что ангиогенез должен быть завершен при определенной плотности и в течение соответствующего периода времени, чтобы предотвратить некроз клеток. Неспособность решить эту проблему приводит к ухудшению функциональности ткани по сравнению с нативной, значительно снижая жизнеспособность клеток [5].

Анализ причин ограниченной эффективности стандартных подходов в лечении больных патологией пери-артикулярных тканей свидетельствует о необходимости подробного изучения этиопатогенетических механизмов с целью совершенствования методов консервативного лечения и хирургических вмешательств с учетом изученных факторов, анатомо-физиологических особенностей, а также с использованием современных достижений регенеративной медицинской биологии [6; 7].

Правильный выбор источника клеток и метода их имплантации играет жизненно важную роль в ангиогене- зе. Еще одной серьёзной проблемой остается управление дифференцировкой клеток, а также понимание необходимых механических и физических стимулов, которые нужно исключительно точно смоделировать [8–10].

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).