Результаты электронно-микроскопических исследований нижнепермских ооидных доломитов (Южный Тиман)

Автор: Ветошкина О.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (357), 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследований нижнепермских доломитов, содержащих ооиды, выходы которых обнаружены в северо-восточной части Восточно-Европейской платформы и приурочены к верхнему-среднему течению реки Вычегды (Южный Тиман, недалеко от устья р. Нем). Электронно-микроскопические исследования выявили сложное строение доломитов, обусловленное их гетерогенной природой. Выявлены ооиды, остатки микрофитофоссилий (микрофитолиты), биоморфозы по разным фаунистическим остаткам. Результаты проведенных исследований указывают на разные способы образования доломитов. С одной стороны, в структуре ооидов (оолитов) были обнаружены следы бактериальных сообществ, указывающие на их биохемогенную природу. На поверхности и внутри доломитовых ооидов наблюдаются органические микрообразования в виде пленок (реликты бактериальных пленок?) и нитей, похожих на фоссилизированные остатки цианобактерий. Микробиота, изменяя среду, в процессе своей жизнедеятельности могла способствовать осаждению протодоломитовых фаз. С другой стороны, в структуре доломитов присутствуют минералы, свидетельствующие о многофазности образования пород.

Карбонатные отложения, доломиты, ооиды, микрофитофоссилии

Короткий адрес: https://sciup.org/149146768

IDR: 149146768 | УДК: 552.54+551.736.1 | DOI: 10.19110/geov.2024.9.2

Текст научной статьи Результаты электронно-микроскопических исследований нижнепермских ооидных доломитов (Южный Тиман)

Нижнепермские карбонатные отложения Южного Тимана являются распространенными и важными в практическом значении объектами, перспективными для исследования. Среди слагающих эти толщи пород существенную роль играют ооидные доломиты. Изучение их состава и строения может внести значительный вклад в понимание механизмов осаждения карбонатного породообразующего вещества, особенно в свете новых представлений о роли различных, в том числе биогенных, факторов. Вопреки ранним утверждениям о том, что все доломиты образовались одинаковым образом в результате замещения известняков, электронно-микроскопические исследования выявили морфологические признаки, показывающие различные механизмы их формирования.

Вопросы, связанные с изучением условий образования доломитов, широко освещены в литературе. В некоторых работах представлены схемы доломитизации, происходящей в результате взаимодействия растворов разного химического состава (Nader et al., 2007; Warren, 2000 и др.). Известно, что непосредственное осаждение упорядоченного, со стехиометрическим соотношением кальция и магния доломита невозможно при низкой температуре в осадочной обстановке, поскольку его кристаллизация в этих условиях затруднена чрезвычайно низкой скоростью роста кристаллов. На доломитизацию карбонатов влияют постседиментационные изменения, которые в основном контролируются химическими характеристиками вмещающей породы, составом поровых растворов и скоростью потока растворов в осадочной толще (Land, 1980). Однако в последнее время широко обсуждается роль биогенного фактора в процессе доломитообразования, в част-

ности связанного с участием микроорганизмов (Кузнецов, Журавлева, 2022).

Карбонатные ооиды ранее рассматривались или как абиотические образования (оолиты), образующиеся хемогенным равномерным обрастанием зародыша карбонатом в подвижной среде в результате перемещения теплых вод, перенасыщенных CaCO3 (Sumner, Grotzinger, 1993 и др.), или как результат жизнедеятельности бактерий или водорослей. Во втором случае ооиды образованы нитевидными зелеными и синезелеными водорослями, которые растут, создавая липкие маты, а по мере продолжающегося роста захватывают минеральные частицы и тем самым образуют вокруг ядра очень тонкие концентры различного генезиса. Экспериментально показано (Орлеанский и др., 2002), что образование древних ископаемых онколитов — это не литификация кокковых организмов фито-, зоопроисхождения, а продукт жизнедеятельности нитчатых цианобактерий. Причем в этом процессе определяющую роль играют биологические особенности этих организмов, а именно способность к движению, росту по твердому субстрату (оплетать его), фототаксиз (движение к свету), фотосинтез (Орлеанский и др., 2002). В случае с оолитами биогенный фактор образования вышел на первый план благодаря применению современных методов исследования с помощью электронной микроскопии. В обоих случаях обязательным условием, помимо наличия цианобактерий, является турбулентное состояние среды и насыщение (перенасыщение) воды по тем или иным веществам (карбонатам, фосфатам и т. д.). В большинстве случаев ооиды накапливаются в таких участках водоемов, где зерна более или менее непрерывно перекатываются волнами или приливными течениями в период их роста. На карбо-нат-продукцию ооидов существенным образом влияют некоторые метаболические процессы (фотосинтез цианобактерий и восстановление сульфатов), осуществляемые гетеротрофными бактериями, которые могут нарушать динамическое равновесие, повышать щелочность воды и, следовательно, способствовать осаждению карбонатов (Antoshkina et al., 2020). В зависимости от величины щелочности создаваемой среды осаждаются либо карбонаты кальция, либо магнезиальные карбонаты в виде доломита и магнезита (Кузнецов, Журавлева, 2022). По мнению этих авторов, доломитизация обусловлена именно активной микробиальной деятельностью, которая сугубо локально определила высокую щелочность среды и осаждение в связи с этим магнезиальных карбонатов. Последние, скорее всего в диагенезе, кристаллизовались в виде доломита (Кузнецов, Журавлева, 2022).

Исследование состава и строения нижнепермских доломитов в районе Жежимпармы проводилось с целью выявления признаков, показывающих механизмы их формирования, а также помогающих восстановить детали обстановок в литогенезе и определить постседиментационные процессы, которые повлияли на изученные породы.

Фактический материал

Настоящее исследование направлено на изучение доломитов. В качестве объекта были выбраны нижнепермские доломиты, выходы которых расположены

Рис. 1. Карта исследуемой территории. Точками указаны участки отбора образцов

Fig. 1. Map of the studied area. The dots indicate the sampling sites в северо-восточной части Восточно-Европейской платформы и приурочены к верхнему-среднему течению реки Вычегды (Южный Тиман, недалеко от устья р. Нем). Тектоническое строение района исследования предопределено расположением его в северо-восточной краевой части Восточно-Европейской платформы в зоне сочленения Волго-Уральской антеклизы, Мезенской синеклизы и Тиманского поднятия (Аэрофотогеоло-гическая…, 2001). Литологический состав отложений в целом однообразен и выдержан по площади. Они представлены доломитами, доломитизированными известняками с включениями и прослоями ангидрита и гипса. В восточной части территории в разрезе преобладают доломиты с прослоями известняков, в верхах разреза появляются глины. В составе нижнепермских отложений выделены нерасчлененные артинский и кунгурский ярусы. Отложения в районе Жежимпармы представлены преимущественно мелководно-морскими и лагунными осадками (Аэрофотогеологическая…, 2001). Были отобраны образцы из двух участков в районе с. Усть-Нем (рис. 1). Внешний вид двух карбонатов сходный. Различить их можно лишь после минералого-химических исследований.

Первый участок расположен около с. Усть-Нем (рис. 1). Доломиты на одном участке слагают целый пласт, а на другом встречаются известняки. В основании этого разреза преобладают доломиты серые, светло-серые, микрозернистые, массивные, участками оолитовые, пористые, кавернозные. На востоке с. Усть-Нем, в бассейне р. Вычегды, двухметровая толща представлена похожими неуплотненными оолитовыми доломитами.

Методы

Вещественный состав карбонатных пород определялся в лаборатории химии минерального сырья ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН по методике 8-компонентного карбонатного анализа. В процессе анализа породу разделяли на солянокислую вытяжку и нерастворимый

остаток (н. о.). Обработка проводилась по стандартной методике карбонатного анализа (5 % HCl с последующим нагреванием до закипания). Данные карбонатных анализов обрабатывали путем пересчета их на нормативные миналы: CaMg(CO3)2, CaCO3, MgCO3, FeCO3, MnCO3 (Юдович, Кетрис, 2000).

Определение минерального состава и деталей структуры производилось посредством рентгенодиф-рактометра и сканирующего электронного микроскопа вместе с микрозондовым анализом (ThermoFischer Scientific Axia ChemiSEM с энергодисперсионной приставкой TrueSight, углеродистое напыление, ЦКП «Геонаука», ИГ ФИЦ Коми УрО РАН). Пробы представляли собой свежие сколы и полированные аншлифы.

Изотопный состав кислорода и углерода в карбонатных образцах определялся путем анализа газообразной CO2, полученной при взаимодействии с 100 % фосфорной кислотой при стандартных условиях температуры и давления. Анализ содержания стабильных изотопов углерода и кислорода ( δ 13C и δ 18O) был проведен на масс-спектрометре Delta V Advantage в ЦКП «Геонаука» ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Изотопные соотношения выражены в значении дельта в ‰. Погрешность в значениях δ 18O и δ 13С составляет примерно ±0.1 ‰ и менее. Значения δ 13С приведены к международному стандарту PDB, а δ 18O — SMOW. Для приведения значений изотопного состава кислорода к стандарту PDB была использована формула пересчета [по: Фор, 1989].

Результаты исследований

По рентгенографическим данным преобладающим минералом в составе изученных пород является доломит. Иногда в небольшом количестве присутствует кальцит.

Содержание карбонатов в образцах достигает 99 % (см. табл. 1). Соотношение CaO, MgO и CO2 тоже показывает, что основным породообразующим минералом в породах является доломит. Анализы выявили неоднородность доломитов. Согласно нормативному пересчету результатов химического анализа на долю доломита CaMg(CO3)2 приходится от 95.58 до 99.59 %, а кальцита CaCO3 — от 0.27 до 3.86 %.

Отмечаются следовые количества Fe и Mn. Точечный состав пород, определенный при помощи микрозон-дового анализа (Ca — 22.4—36.0 %; Mg — 12.2—21.7 %), свидетельствует о присутствии некоторого количества кальцита. Установлено, что замещающие доломиты беднее Ca, Mn и Fe не обнаруживаются.

Изученные нами доломиты имеют похожие изотопные свойства (Ветошкина, 2019), а также минералогическое сходство с артинскими доломитовыми породами около с. Мыелдино (рис. 1). Карбонат в восьми репрезентативных образцах характеризуется узким диапазоном изотопных показателей (табл. 1). Величина δ 13Скарб варьирует от 5.3 до 6.5 ‰ PDB, а δ 18O карб — от -6.0 до -2.7 ‰ PDB.

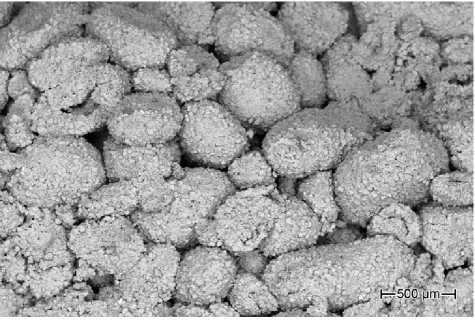

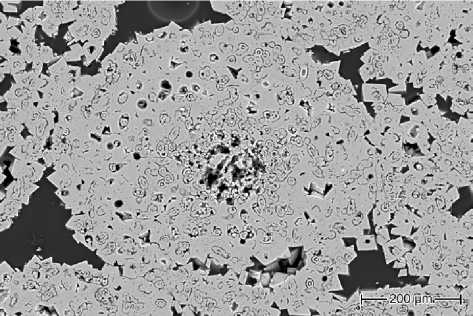

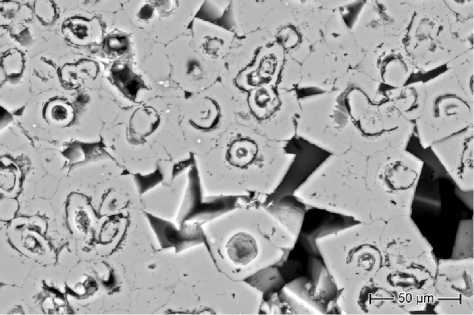

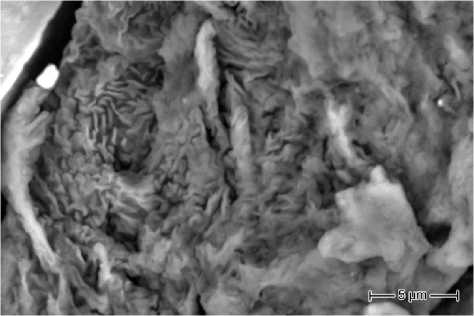

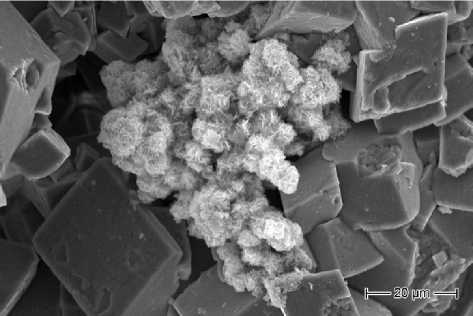

На основании электронно-микроскопических исследований выявлено сложное строение, обусловленное гетерогенной природой доломитов. Выявляются ооиды, биоморфозы по разным фаунистическим остаткам, микрофитофоссилии, углеродные пленки и нити, сохранившиеся в различных формах. Важными компонентами в отложениях являются доломитовые ооиды, представляющие собой обособленные образования сферической, эллипсоидной форм, размер которых варьирует от 0.5 до 2 мм (рис. 2). Ооиды состоят из микрокристаллического и радиально-волок-

Табл. 1. Химические и изотопные данные образцов

Table 1. Chemical and isotopic data of samples

|

Номер образца Sample No. |

Минеральный состав Mineral composition |

CaO (%) |

MgO (%) |

MnO (%) |

CO 2 (%) |

P 2 O 5 (%) |

Н. о. |

Fe2O3 |

FeO |

δ 13 C (‰, PDB) |

δ 18O (‰, SMOW) |

δ 18O (‰, PDB) |

|

УН-1 |

Доломит / Dolomite |

30.24 |

21.77 |

0.020 |

46.32 |

0.011 |

0.19 |

0.052 |

0.029 |

6.4 6.2 |

28.1 26.7 |

-2.7 -4.0 |

|

УН-2 |

Доломит / Dolomite |

29.91 |

21.52 |

0.033 |

46.04 |

0.012 |

0.28 |

0.080 |

0.043 |

6.4 6.0 |

27.6 27.7 |

-3.2 -3.1 |

|

УН-4 |

Доломит, кальцит Dolomite, calcite |

30.02 |

20.96 |

0.029 |

45.63 |

0.030 |

0.56 |

0.066 |

0.057 |

5.4 6.0 |

27.0 27.1 |

-3.8 -3.7 |

|

УН-7 |

Доломит, кальцит Dolomite, calcite |

30.13 |

21.29 |

0.021 |

45.89 |

0.025 |

0.42 |

0.052 |

0.029 |

6.5 6.3 |

26.0 26.1 |

-4.7 -4.6 |

|

УН-8 |

Доломит, кальцит Dolomite, calcite |

30.55 |

21.12 |

0.019 |

45.76 |

0.013 |

0.20 |

0.046 |

0.014 |

6.2 |

26.2 |

-4.5 |

|

УН-8а |

Доломит, кальцит кварц Dolomite, calcite, quartz |

29.57 |

21.84 |

0.020 |

46.29 |

0.023 |

0.14 |

0.042 |

0.029 |

6.2 |

26.7 |

-4.0 |

|

УНМ-1 |

Доломит / Dolomite |

30.00 |

21.26 |

0.041 |

46.57 |

0.019 |

0.14 |

0.040 |

0.014 |

5.7 |

25.1 |

-5.6 |

|

УНМ-2 |

Доломит, кальцит, кварц Dolomite, calcite, quartz |

29.79 |

21.51 |

0.039 |

46.20 |

0.014 |

0.50 |

0.036 |

0.014 |

5.3 |

24.7 |

-6.0 |

Рис. 2. Нижнепермский ооидный доломит

Fig. 2. Lower Permian ooid dolomite

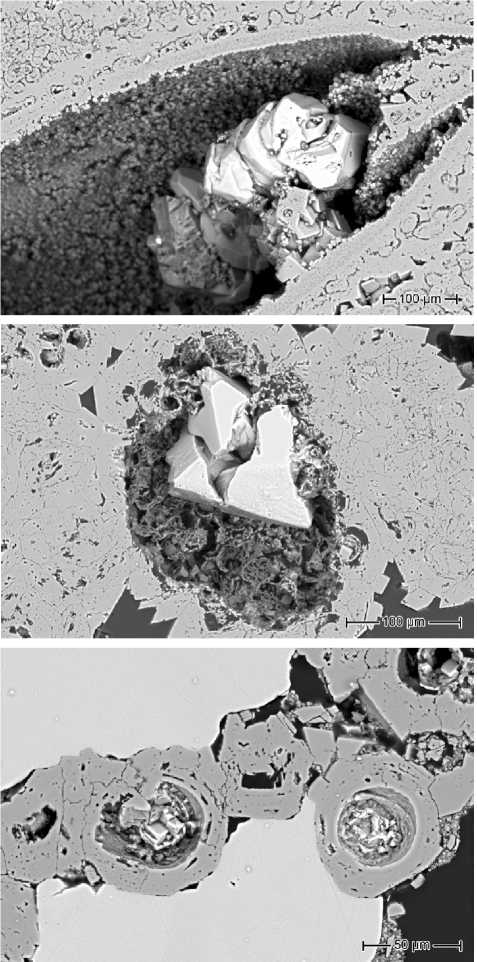

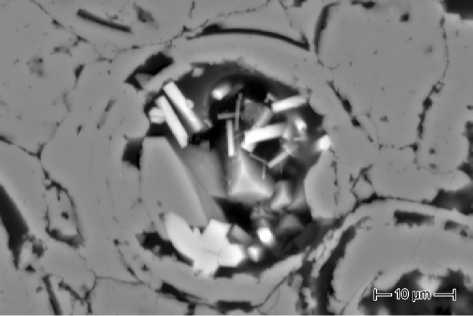

Рис. 3. Срез доломитового ооида

Fig. 3. A section of the dolomite ooid

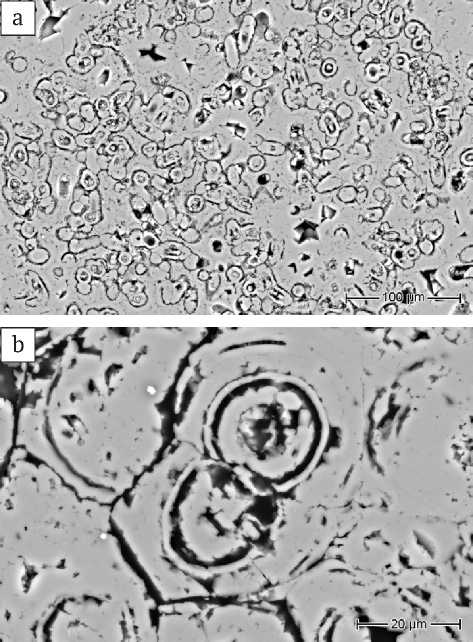

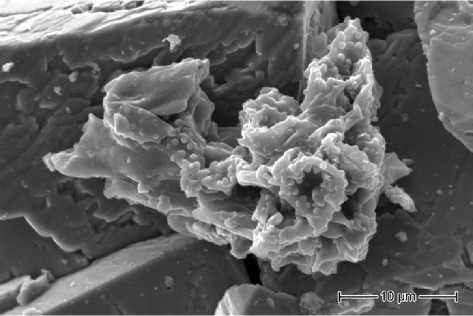

Рис. 4. Литифицированные остатки микрофитофоссилий (a), детализация (b)

Fig. 4. Lithified residues of microphytophossils (a), details (b)

нистого карбонатов, образующих концентрические слои (рис. 3).

В образцах встречаются литифицированные остатки микрофитофоссилий (микрофитолитов). Ооиды включают скопления псевдоморфоз разного типа водорослеподобных образований (рис. 4, a, b). Видны мелкие округлые, иногда овальные фитофоссилии с тонкой оболочкой. Они встречаются и на поверхности, и внутри ооидов. Диаметр их варьирует от 10 до 30 мкм. При их доломитизации иногда сохраняются детали строения, проявляются реликты внутренней структуры.

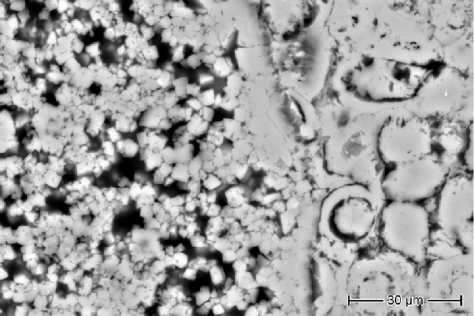

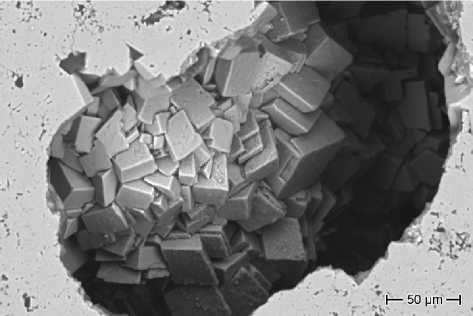

Кроме микрофитолитов были обнаружены остатки других организмов, в которых наблюдается замещение арагонита/кальцита. При достаточно продол- жительном взаимодействии с поровыми водными растворами кальцит/арагонит окаменелостей превращался в стабильную модификацию — доломит. При этом переходе происходила перекристаллизация, затушевывающая первичную структуру окаменелостей и приводящая к образованию мозаичных агрегатов. Фоссилии неопределимы. Присутствует хорошо упорядоченный неравномерно-зернистый доломит. Микроскопические исследования выявили различные типы доломита. Он встречается как в виде микрокристаллического замещающего карбоната, так и в виде цемента. Наблюдаются разные карбонатные частицы, от мелко- до крупнозернистых. Микрокристаллический доломит представлен микрозернистыми агрегатами, сложенными ксеноморфными, не всегда плотно прилегающими друг к другу кристаллами размером менее 2 мкм (рис. 5). Осаждение доломитов из поровых растворов в пустотах (цементация) приводило к формированию относительно крупных ксеноморфных зерен (рис. 6). В некоторых агрегатах остаются поры. Известно, что доломиты обычно имеют более высокую пористость по сравнению с известняками. Иногда наблюдаются пустотелые отпечатки окаменелостей, возникшие в результате растворения органического вещества. Доломит, заполняющий пустоты и поры, образовывал характерные кристаллические формы. Здесь он встречается в виде ан-

Рис. 5. Микрозернистые агрегаты доломита, замещающего фоссилии (на рисунке слева)

Fig. 5. Micrograin aggregates of dolomite replacing fossils (in the picture on the left)

Рис. 6. Крупные ксеноморфные зерна доломита, сформированные при цементации

Fig. 6. Large xenomorphic dolomite grains formed during deposition cementation

Рис. 7. Ромбоэдрические кристаллы доломита в порах

Fig. 7. Rhombohedral dolomite crystals in pores

Рис. 8. Новообразованный кальцит (белое), заполняющий пустотное пространство

Fig. 8. Newly formed calcite (white) filling the void space

гедральных или ромбоэдрических кристаллов, размер которых варьирует от 5 мкм до 50 мм (рис. 7).

Доломит не всегда был самым поздним аутигенным карбонатным минералом. Крупные пустоты в породах, пространства между зернами, полости в раковинах и скелетных остатках, а также трещины и полости растворения, обычно возникающие после литификации осадка, иногда заполнялись в несколько этапов, в результате поздней минерализации залечивались кальцитовыми агрегатами (рис. 8, a—c).

Замещение кальцита доломитом настолько очевидно для большинства исследователей, что упускается из виду процесс образования кальцита вслед за доломитом. Признаки процесса выделения позднего кальцита не всегда однозначны. Чтобы определить последовательность, нужно уделить внимание тонким деталям структуры кальцита. Наблюдаются заливообразные формы новообразованного кальцита, образующиеся за счет привноса вещества (рис. 8, c). Кальцитизация в катагенезе вела к заполнению пустотного пространства, изменяя свойства пород. Судя по структуре, агрегаты кальцита иногда подвергались растворению. По составу кальцитовая фаза неоднородна, в ней определяется зональность: содержание серы имеет тенденцию к увеличению к центру.

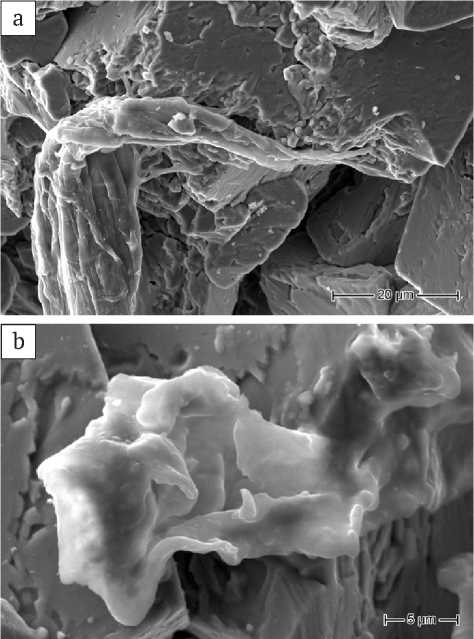

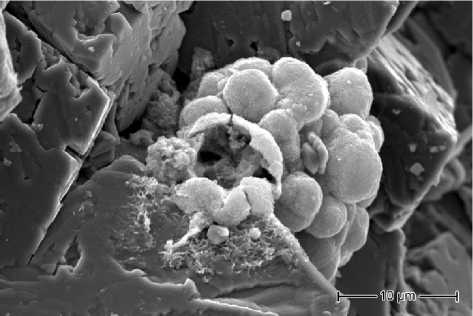

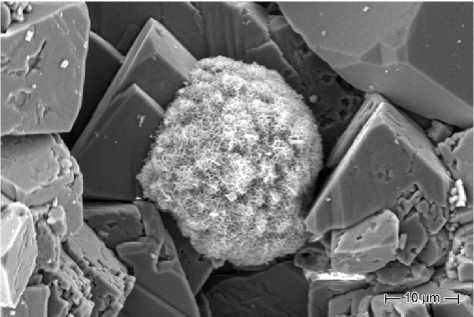

Часто на поверхности и внутри доломитовых ооидов наблюдаются углеродистые микрообразования в виде пленок и нитей, сохранившихся в различных формах (рис. 9, a, b). Мелкие углеродистые образования такого рода неразличимы в шлифах, но распознаются на сколах поверхностей в электронном микроскопе. Нити имеют однородное плотное внутреннее строение и различную конфигурацию. Для них характерно изгибание, ветвление (рис. 9, a). Толщина нитей достигает 20 мкм. Морфологически они вполне отвечают фоссилизированным остаткам цианобактерий (?) или нитчатым водорослям. На данном этапе мы рассматриваем их как цианобактерии, аналогичные описанным в работе (Ископаемые…, 2011), где они наблюдались с помощью SEM. Но это определение достаточно условное, требующее уточнения.

Кроме того, между слоями-концентрами обнаружены оболочки (рис. 9, b) органического материала (органические субстанции). Чаще всего это сложные образования неправильной формы, заполняющие полости. При большом увеличении в некоторых оболочках различаются отдельные шаровые структуры и цепочки мелких глобулярных тел (рис. 10). Отдельные пленки имеют вид морщинистых слоев или линз (рис. 11). По этим данным образования можно определить как реликты бактериальных пленок (внеклеточное полимерное вещество) (Кузнецов, Журавлева, 2022).

В доломитах присутствуют некарбонатные минералы (н. о. — 0.14—0.56 %). Наличие зерен кварца подтверждается рентгеноструктурным анализом. Среди примесей обычно встречаются глинистые минералы, полевые шпаты (альбит), мусковит, сфалерит, кристаллы NaCl. Наблюдаются шарообразные структуры небольшого размера, до 3 мкм, сложенные неидентифи-цированными алюмосиликатами.

Благодаря электронной микроскопии было установлено широкое развитие железо- и марганeцсо-держащей минерализации в карбонатной породе. Судя по микрозондовым исследованиям, железо в породе

Рис. 9. Углеродные микрообразования в нижнепермских ооидах: a — нитевидные формы, похожие на цианобактерии; b — оболочки органического материала (органические субстанции, биопленки?)

Рис. 11. Морщинистые органогенные образования

Fig. 11. Wrinkled organogenic formations

дегазации: в результате выделения метаболических газов возникали вздутия. Наряду с этими формами были обнаружены другие проявления железообогащенных фаз. Иногда видна структура, напоминающая губку (рис. 13). Другой тип минерализации связан с индивидами, содержащими Mn (оксигидраты Mn?). При больших увеличениях можно наблюдать, что эти образования встречаются в виде волокнистых выделений размером до 60 мкм (рис. 14).

При изучении особенностей строения образцов методом электронной микроскопии и микрозондо-вого анализа было установлено широкое развитие

Fig. 9. Carbon microformations in Lower Permianoids: a — shells of organic material (organic substances, biofilms?); b — filamentous forms similar to cyanobacteria

Рис. 10. Глобулярные тела в органических оболочках

Fig. 10. Globular bodies in organic shells

Рис. 12. Полые округлые оксигидраты железа

Fig. 12. Hollow rounded growths of ferrum oxyhydrates

присутствует не в форме сульфидов. Эти образования содержат в основном Fe, Ca, Mn, Mg и Si. Анализ зерен показал следующий состав (%): Fe — от 45.1 до 56.7; Ca — от 4.9 до 9.0; Mn — от 2.6 до 4.1; Mg — от 2.0 до 4.5 и Si — от 1.8 до 3.4. Микроструктура железосодержащего материала представлена разными типами. Наблюдаются полые округлые и овальные образования диаметром 3—10 мкм (рис. 12). Они располагаются непосредственно на стенках разнообразных полостей. Их наружная поверхность имеет ажурное строение. По-видимому, полости были образованы в процессе

Рис. 13. Оксигидраты железа, напоминающие губку

Fig. 13. Ferrum oxyhydrates resembling a sponge

Рис. 14. Волокнистые оксигидраты марганца

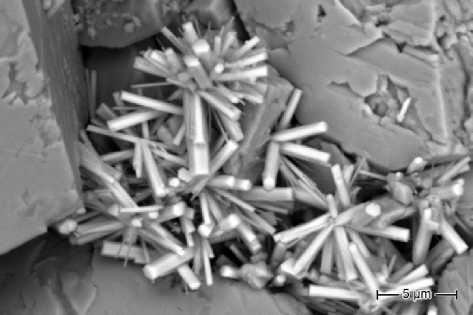

Fig. 14. Fibrous Mn oxyhydrates фосфатной минерализации. Характерным компонентом состава образцов является апатит, кристаллы которого обычно приурочены к порам, пустотам и полостям, оставшимся после растворения фоссилий (рис. 15). Иногда фосфаты заполняют промежутки в глинах, где происходило накопление и сохранность отмершего органического материала. По морфологии выделения фосфаты кальция не очень разнообразны. Апатит часто встречается в виде кристаллов, от призматических до игольчатых, размеры которых варьируют до 7 мкм в длину и до 2 мкм в ширину.

Рис. 15. Кристаллы фосфата кальция в порах

Fig. 15. Crystals of calcium phosphate in the pores

Рис. 16. Радиально-лучистые агрегаты фосфата кальция

Fig. 16. Radially radiant of calcium phosphate aggregates

Характерны радиально-лучистые (рис. 16) и шаровидные агрегаты. Кристаллы фосфата содержат в основном Ca, P, O и F. Содержание главных компонентов: Ca — от 28.3 до 42.5 %; P — от 6.0 до 14.9 %; фтора (F) — от 4.0 до 7.5 % (фторапатит).

Обсуждение результатов

По данным карбонатного анализа, изученные породы практически нацело сложены доломитовой фазой с небольшими следами содержания железа, марганца и фосфора. Судя по имеющимся данным, доломитизация в породах может быть обусловлена различными факторами на разных этапах формирования пород.

Так, например, данные анализа содержания изотопов углерода (до 6.5 ‰ PDB) и кислорода (до 2.7 ‰ PDB) показали, что формирование нижнепермских ооидных доломитов могло происходить в условиях соленых лагун (Кулешов, 2001). Отмечаются повышенные значения δ 13Скарб и пониженные величины δ 18Oкарб по сравнению с морскими карбонатами. В то же время отклонения величин стабильных изотопов ( δ 18O и δ 13С) свидетельствуют и о влиянии диагенеза на изученные породы. В случае формирования в диагенезе доломита нередко имеется тенденция к утяжелению изотопного состава углерода [Фор, 1989].

В структуре ооидов (оолитов) из изученных пород были обнаружены следы бактериальных сообществ: реликты бактериальных пленок (гликокаликс?), минерализованные бактериоморфы, наличие которых может говорить о биохемогенной природе оолитов. При этом микробиальные пленки, представленные внеклеточным полимерным веществом, могли создать ту локальную биогеохимическую обстановку, которая способствовала выделению карбонатов (Кузнецов, Журавлева, 2022), в том числе и протодоломитов.

В строении изученных пород отдельных образцов была выявлена доломито-кальцитовая последовательность, согласно которой выпадение карбонатов из поровых растворов могло происходить в зоне смешения морских и метеорных вод, вероятно, из-за значительного падения уровня моря или существенной гумиди-зации климата. Эта последовательность могла возникнуть в результате воздействия поровых растворов, которые эволюционировали от состава со значительным компонентом морской воды к смешанному метеорноморскому составу с последовательно уменьшающимся компонентом морской воды и, наконец, к метеорному составу. В то же время в других образцах в пустотах большого размера отмечается присутствие только доломита, что указывает на отсутствие значительных колебаний в соотношении морской и метеорной воды или на то, что компонент морской воды был достаточно высоким, чтобы сделать поровые воды постоянно перенасыщенными по отношению к доломиту. Это может быть связано с тем, что данные породы находились существенно ниже зеркала соприкосновения соленых и пресных вод.

Выявленные в поровом пространстве образования, содержащие железо и марганец, могут быть результатом жизнедеятельности микроорганизмов (Бактериальная…, 2002). Анализ электронно-микроскопических снимков особенностей морфологии этих агрегатов показывает наличие в их строении скоплений хорошо выраженных микроглобул, которые могут свидетельствовать о колониальном образе жизни производивших их микроорганизмов (Лоуэнстам, 1984).

Обнаруженные в доломитах выделения фосфорита также могли быть инициированы деятельностью бактерий на стадии диагенеза, на что указывают особенности их строения и локализации. Формирование фосфата определялось, очевидно, повышенным содержанием в исходном осадке захороненного органического вещества. Французские исследователи Ж. Лук и Л. Прево выяснили условия, необходимые для синтеза фосфатных минералов в водной среде, и установили, что осаждение апатита и в морской, и в пресной воде происходит за счет органических фосфатсодержащих соединений в присутствии бактерий. Фос-фатизация происходит там, где повышено содержание фосфора за счет разлагающейся органики и понижено содержание кислорода. Источником дополнительного фосфора в окружающей среде являются сами разлагающиеся организмы (Бактериальная…, 2002).

Заключение

Нижнепермские ооидные доломиты, выходы которых расположены в верхнем-среднем течении реки Вычегды (Южный Тиман), характеризуются сложным строением, обусловленным их гетерогенной природой. Исследования выявили морфологические признаки, показывающие различные механизмы их формирования. С одной стороны, в структуре ооидов (оолитов) из изученных пород были обнаружены следы бактериальных сообществ, минерализованные бактериоморфы, микрофитофоссилии (микрофитолиты), указывающие на их биохемогенную природу. На поверхности и внутри между концентрами доломитовых ооидов наблюдаются оболочки органического материала (органические субстанции), которые можно определить как реликты бактериальных пленок (внеклеточное полимерное вещество). Микробиальные пленки могли создать ту локальную биогеохимическую обстановку, которая способствовала выделению карбонатов, в том числе и протодоломитов. С другой стороны, структура доломитов свидетельствует о многофазности образования пород.

В строении изученных пород отдельных образцов была выявлена доломито-кальцитовая последовательность. Выпадение позднего аутигенного кальцита из поровых растворов могло происходить в зоне смешения морских и метеорных вод, вероятно, из-за значительного падения уровня моря или существенной гу-мидизации климата.

Обнаруженные в доломитах выделения фосфата были инициированы деятельностью бактерий на стадии диагенеза, на что указывают особенности их строения и локализации в полостях, оставшихся после растворения фоссилий, где было повышено содержание фосфора за счет разлагающейся органики. Выявленные в поровом пространстве образования, содержащие железо и марганец, также могли быть результатом жизнедеятельности микроорганизмов. Анализ электронно-микроскопических снимков особенностей морфологии этих агрегатов показал наличие в их строении скоплений хорошо выраженных микроглобул, что сви- детельствует о колониальном образе жизни производивших их микроорганизмов.

Автор выражает благодарность А. Н. Сандуле и С. А. Они щенко за ценные научные консультации и В. А. Рад аеву за помощь в проведении электронно-микроскопических исследований и микрозондового анализа.

Работа выполнена в рамках темы НИР ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (ГР № 122040600013-9).

Список литературы Результаты электронно-микроскопических исследований нижнепермских ооидных доломитов (Южный Тиман)

- Аэрофотогеологическая карта междуречья Вычегды и Камы масштаба 1: 200000. Серии Тиманская, Пермская. Листы Р-39-XXIV (Усть-Кулом), XXIX (Лопыдино), XXX (Верх. Лупья); Р-40-XX (Нижний Воч). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во СПб. картфабрики ВСЕГЕИ, 2001. 130 с.

- Aerial photogeological map of the Vychegda and Kama interfluve at a scale of 1:200000. Timan, Perm series. Sheets R-39-XXIV (Ust-Kulom), XXIX (Lopydino), XXX (Upper Lup'ya); R-40-XX (Lower Voch). Explanatory note. St. Petersburg: Publishing house of VSEGEI map factory, 2001, 130 p. (in Russian)

- Бактериальная палеонтология / С. С. Абызов и др.; под ред. А. Ю. Розанова. М.: ПИН РАН, 2002. 188 с.

- Bacterial paleontology. S. S. Abyzov et al.; edited by A. Yu. Rozanov, Moscow: PIN RAS, 2002, 188 p. (in Russian)

- Ветошкина О. С. Изотопы углерода и кислорода в нижнепермских карбонатах (бассейн р. Вычегды) / Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVII Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2019. Т. II. С. 198—199.

- Vetoshkina O. S. Carbon and oxygen isotopes in Lower Permian carbonates (Vychegda River basin). Geology and mineral resources of the European North-East of Russia: Proceedings of the 17th Geological Congress of the Komi Republic. V. II , Syktyvkar: IG Komi SC UB RAS, 2019, pp. 198—199. (in Russian)

- Ископаемые бактерии и другие микроорганизмы в земных породах и астроматериалах / М. М. Астафьева и др.; под ред. А. Ю. Розанова, Г. Т. Ушатинской. М.: ПИН РАН, 2011. 172 с.

- Fossil bacteria and other microorganisms in terrestrial rocks and astromaterials. M. M. Astafieva et al.; edited by A. Yu. Rozanov, G. T. Ushatinskaya. Moscow: PIN RAS, 2011, 172 p. (in Russian)

- Кузнецов В. Г., Журавлева Л. М. Микробиальные карбонатные породы: состав, структуры, текстуры, механизмы и обстановки образования. Процессы и обстановки образования микробиолитов. Статья 2 // Изв. вузов. Геология и разведка. 2022. № 64 (4). С. 10—21.

- Kuznetsov V. G., Zhuravleva L. M. Microbial carbonate rocks: composition, structures, textures, mechanisms and environments of formation. Processes and environments of microbiolite formation. Article 2. V. G. Kuznetsov, L. M. Zhuravleva. News of Universities. Geology and Exploration, 2022, No. 64 (4), pp. 10—21. (in Russian)

- Кулешов В. Н. Эволюция изотопных углекисло-водных систем в литогенезе. Сообщение 1. Седиментогенез и диагенез // Литология и полезн. ископ. 2001. № 5. С. 491— 508.

- Kuleshov V. N. Evolution of isotopic carbon dioxide-water systems in lithogenesis. Message 1. Sedimentogenesis and diagenesis. Lithology and useful fossils, 2001, No. 5, pp. 491—508. (in Russian)

- Лоуэнстам К. Процессы и продукты биоминерализации // Палеонтология: Труды 27-го Международного геологического конгресса. М.: Наука, 1984. Т. 2. Секция 2. С. 51—56.

- Lowenstam K. Processes and products of biomineralization. Paleontology: Proceedings of the 27th International Geological Congress. Section 2, Moscow: Nauka, 1984, V. 2, pp. 51—56. (in Russian)

- Орлеанский В. К., Герасименко Л. М., Пауль Р. К., Жегалло Е. А. Осциллаториевые цианобактерии — продуценты онколитов группы Osagia // Бактериальная палеонтология: Тез. докл. междунар. конф., 21—23 мая 2002 г. / ПИН РАН. М., 2002. С. 58.

- Orleanskiy V. K., Gerasimenko L. M., Paul R. K., Zhegallo E. A. Oscillatoriaceous Cyanobacteria-Producers of Osagia Group Oncolites.. Bacterial Paleontology: Abstract of Reports of the Int. Conf., May 21—23, 2002, PIN RAS, Moscow, 2002, p. 58. (in Russian)

- Фор Г. Основы изотопной геологии. М.: Мир, 1989. 590 с.

- Fohr G. Fundamentals of Isotope Geology. Moscow: Mir, 1989, 590 p. (in Russian)

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.

- Yudovich Ya. E., Ketris M. P. Fundamentals of Lithochemistry. St. Petersburg: Nauka, 2000, 479 p. (in Russian)

- Antoshkina A. I. Microbially mediated organomineralization in Paleozoic carbonate ooids // A. I. Antoshkina, E. A. Zhegallo, S. I. Isaenko / Paleontological Journal. 2020, vol. 54, no. 8. pp. 17—26.

- Land L. S. The isotopic and trace element geochemistry of dolomite// Concepts and Models of Dolomitization. Ed. Zenger D. H., Dunham J. B., Ethington R. L. // Soc. Econ. Paleont. Mineral. Spec. Publs. 28. 1980. p. 87—110.

- Nader F. H., Swennen R., Ellam R. Field geometry, petrography and geochemistry of a dolomitisation front (Late Jurassic, central Lebanon). Sedimentology. 2007. 54. P. 1093—1119.

- Sumner D. Y. Numerical modeling of ooid size and the problem of Neoproterozoic giant ooids / D. Y. Sumner and, J. P. Grotzinger // J. Sediment. Petrol. 1993. vol. 63, no. 5. pp. 974—982.

- Warren J. K. Dolomite: occurrence, evolution and economically important associations, Earth-Sci. Rev. 2000. 52. P. 1—81.