Результаты комплексного исследования кремаций I в. до н. э. - II в. н. э. из склепов восточного некрополя Фанагории

Автор: Свиркина Н.Г., Володин С.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Комплексные исследования

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты комплексного био-археологического исследования серии трупосожжений I в. до н. э. - II в. н. э., обнаруженных в склепах Восточного некрополя Фанагории. Результаты определения основных характеристик сожженных останков сравниваются с данными о кремациях из некрополей Западной и Южной Европы, что позволило наметить основные черты общеримской традиции сожжения покойных, которой придерживалось и городское население столицы Азиатского Боспора. Помимо этого был проведен химический анализ состава «припеканий» на костях изучаемой серии, и оказалось, что данные аномалии на останках являются следами контакта с керамическими изделиями во время сожжения. В ходе анализа изотопов стронция было сделано предположение о низкой мобильности изученных индивидов.

Биоархеология, кремация, изотопы стронция, боспорское царство, погребальный обряд, фанагория, античность

Короткий адрес: https://sciup.org/143173161

IDR: 143173161 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.482-495

Текст научной статьи Результаты комплексного исследования кремаций I в. до н. э. - II в. н. э. из склепов восточного некрополя Фанагории

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-39-00154 «Кремация как источник для реконструкции жизни городского населения Фанагории в римское время: старые и новые методы исследования».

Например, у исследователей к настоящему времени так и не сложилось окончательного мнения, является ли обряд кремации в Северном Причерноморье в первые века н. э. продолжением античных (греко-римских) традиций или был привнесен местными варварскими племенами ( Цветаева , 1951. С. 75; Кастанаян , 1959. С. 274; Шелов , 1961. С. 83; Мыц и др. , 2006. С. 181). Отметим, что основной проблемой в решении данного вопроса является отсутствие понимания, что считать античной традицией кремации и была ли она единой.

Возможно, описанная выше ситуация сложилась из-за того, что непосредственно сожженные останки долгое время специально не исследовались. Это было связано во многом со слабой интеграцией в археологические исследования специалистов в области физической антропологии. Кроме того, до недавнего времени методика изучения кремированных костей была разработана слабо, а сами сожженные останки недостаточно подробно фиксировались, собирались и хранились.

К настоящему моменту ситуация изменилась, сформулированы и апробированы методические подходы к изучению кремаций в рамках биоархеологиче-ского направления исследований ( Schmidt, Symes , 2008; Scott , 2008; Zipp , 2010; Козловская , 1998; Добровольская , 2010; Клещенко , 2016; и др.). Комплексный анализ костных останков в сочетании с данными археологических источников позволяет получить принципиально новую информацию о погребальной практике, что было продемонстрировано на материалах эпохи РЖВ и Средневековья ( Широбоков, Юшкова , 2014; Сыроватко и др. , 2015; 2019; Клещенко , 2016).

Впрочем, подобные исследования для античных памятников Боспорского региона, как и Северного Причерноморья, пока единичны. М. В. Добровольской были представлены результаты анализа двух кремаций, происходящих из римских склепов некрополя Фанагории, на основании полученных данных было выдвинуто предположение о влиянии местных (кавказских) традиций тру-посожжения на античный погребальный обряд, практиковавшийся населением города ( Добровольская , 2016).

Не вызывает сомнений тот факт, что исследования античных кремаций необходимо продолжать. Возможность обратиться к изучению небольшой серии сожжений из материалов некрополя восточной столицы Боспорского царства появилась благодаря систематическому сбору и хранению антропологических останков, который осуществляется Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН (рук. В. Д. Кузнецов). При изучении этой серии трупосожжений было решено не ограничиваться применением стандартного набора методик исследования кремированных останков ( Козловская , 1998; Добровольская , 2010. С. 91–94; Клещенко , 2016. С. 7) и включить дополнительно блок естественно-научных методов. Это позволило не только существенно расширить наши знания о погребальном обряде, но и обратиться к методологическим вопросам изучения сожженных останков, наметить круг дополнительных возможностей и перспектив исследований кремаций в рамках биоархеологиче-ского направления.

Все исследованные кремации происходят из склепов римского периода (№ 162, 168, 191, 195, 201), раскопанных на территории Восточного некрополя города в 2011 и 2013 гг. ( Кузнецов , 2011. С. 66 , 67, 70, 71; 2013. С. 74, 75,

77, 78, 82, 83)2. Погребения 162 и 191 являлись остатками каменных склепов. Первоначальная локализация кремированных костей внутри них не была установлена из-за неоднократного ограбления, а антропологические останки были потревожены и перемешаны. Погребения 168, 195 и 201 – однокамерные грунтовые склепы. В склепе 168 кремация зафиксирована в деревянном гробу вместе с потревоженными скелетами других индивидов, погребенными по обряду ингумации. В погребениях 195 и 201 остатки трупосожжений были обнаружены в сосудах. Датировка склепов укладывается в период I в. до н. э. – II в н. э. ( Кузнецов , 2011. С. 67, 71; 2013. С. 75, 78, 83).

Комплексное биоархеологическое исследование серии кремаций на первом этапе предполагало установление основных характеристик останков, включающей описание цвета, веса, размера костных фрагментов, характера трещин, половозрастное определение3, получение сведений о видовой принадлежности (присутствие или отсутствие костей животных), установление минимального количества индивидов, патологических особенностей костной ткани. Сведения, полученные в соответствии с заданными критериями, позволили охарактеризовать общие черты погребальной обрядности.

Погребение 162 . Общая масса сожженных останков составила около 300 г. Продольные размеры фрагментов костей преимущественно белого цвета достигают 50 мм. Удалось идентифицировать фрагменты стенок трубчатых костей конечностей и свода черепа, принадлежавших взрослому индивиду. Деформации отсутствуют, растрескивания ткани прямые. Основные характеристики останков указывают на то, что сожжение происходило в условиях воздействия высоких температур, в диапазоне от 600 до 900 ºС4. Исходя из анализа данных, можно предположить, что обряд кремации был совершен через непродолжительное время после смерти индивида.

Погребение 168 . Общая масса сожженных останков составила 410 г. Для костей в основном типичен белый цвет ткани, однако цветовой диапазон некоторых неоднороден и варьируется от светло-синего до черного. Размер фрагментов, представляющих все отделы скелета, не превышает 80 мм, при этом выявлены разнообразные растрескивания и деформации. Судя по всему, останки принадлежали молодому индивиду мужского пола (20–29 лет). Совокупность вышеперечисленного указывает на высокотемпературную кремацию (диапазон 600–900 ºС) при сохранении мягких тканей на момент сожжения.

Погребение 191 . Общая масса фрагментов кремации, размеры которых достигают 80 мм, составила около 500 г. Были идентифицированы кости всех отделов скелета. Большинство фрагментов имеют однородный белый цвет, для небольшой части цветность меняется от светло-синей до черной и темно-коричневой. Останки принадлежали одному индивиду, вероятно, мужчине, возраст которого не превышал 40–45 лет, о чем можно судить по отсутствию маркеров дегенеративных (возрастных) изменений. Трещины и деформации костной ткани разнообразны. Совокупность характеристик также указывает на высокотемпературную кремацию при сохранении мягких тканей на момент сожжения. На некоторых фрагментах были зафиксированы каплеобразные «припекания».

Погребение 195 . Общая масса останков из данной кремации составляет около 3000 г. Продольные размеры фрагментов достигают 150 мм. Цветность фрагментов неоднородная и варьируется от белого до коричневого и черного. В соответствии с цветом костных останков можно сделать вывод о том, что температура сожжения не превышала 400–600 ºС. Примечательно, что на некоторых участках костей слабо выражены или вовсе отсутствуют следы прямого контакта с огнем. Идентифицированы кости всех отделов скелета, которые принадлежали одному индивиду: мужчине 20–39 лет. Деформации и трещины на останках не выражены, за исключением лицевого отдела черепа и позвонков. Перечисленные особенности массы, размера, цвета и деформационных изменений костной ткани наиболее вероятны при двух обстоятельствах: 1) непродолжительное и неравномерное горение тела; 2) сожжение происходило при частичном или практически полном освобождении костей от мягких тканей и утрате ими влаги (такой обряд характерен для традиции отложенных кремаций, появление которых может рассматриваться в контексте кавказских влияний ( Успенский и др. , 2013)).

Следует отметить, что кремированные останки из погребения 195 уже становились предметом специального исследования в упомянутой выше работе М. В. Добровольской ( Добровольская , 2016). Автором были выделены две группы фрагментов костей, отличающиеся по цвету, характеру трещин и включающие «анатомически аналогичные участки» (Там же. С. 102). На основании этих наблюдений исследователем был сделан вывод о том, что остатки кремации принадлежали двум разным индивидам. Повторное обращение к данным материалам, проведенное авторами данной работы, не подтвердило присутствие останков двух людей. Нет никаких оснований полагать, что эти кости принадлежат разным индивидам, так как среди фрагментов не зафиксировано гомологичных элементов скелета. Впрочем, стоит отметить, что, ориентируясь на показатель цветности и характер трещин, останки из данного объекта действительно можно разделить на две группы. В первой оказываются кости верхней части туловища и черепа (имеют преимущественно белый – светло-серый и серый цвет, формы трещин и разломов разнообразны), а во второй – нижних конечностей (преобладает темно-коричневый – черный и темно-серый цвет, трещины в большинстве случаев прямые).

Погребение 201. Общая масса кремированных останков, размер которых не превышает 120 мм, составляет 880 г. Цвет их однородный, преобладает белый и светло-серый, встречаются фрагменты с темно-серыми и синими участками. В выборке представлены кости всего скелета, принадлежавшего мужчине возрастом около 45–55 лет (maturus II). При изучении фрагментов челюсти зафиксирована прижизненная утрата нижних моляров. Также отмечено присутствие деформационных трещин, которые характерны для высокотемпературных кремаций, совершенных через непродолжительное время после смерти индивида. На фалангах кистей и ключице (?) выявлены множественные «припекания».

Обобщая результаты проведенного исследования костных останков, перечислим основные черты, характеризующие данную серию. Все кремации индивидуальные, содержат останки всех отделов скелета взрослых индивидов, вероятно, мужского пола; обряд совершался через непродолжительное время после смерти (возможно, исключением является индивид из погребения 195). Трупосожжение проходило при высоких температурах – от 600 до 900 ºС (исключение также составляет индивид из погребения 195). Нужно отметить, что ни разу не были выявлены кости животных.

По этим базовым критериям нами было проведено сопоставление материалов из раскопок Фанагории с кремациями, обнаруженными на синхронных памятниках римского периода Западной и Южной Европы (табл. 1).

Таблица 1. Серии, привлеченные в рамках исследования традиции трупосожжения

|

№ п/п |

Наименование памятника и его локализация |

Публикация |

|

1 |

Eastern Cemetery, Лондон, Великобритания |

McKinley , 2000 |

|

2 |

Cemetery at Brougham, Камбрия, Великобритания |

McKinley , 2004 |

|

3 |

St Lambert necropolis, Fréjus, Вар, Франция |

Berato et al. , 1990 |

|

4 |

«La Fache des Près Aulnoys», Баве, Франция |

Barrand Emam , 2012 |

|

5 |

«84-86 André Malreux», Метц, Франция |

Ibid. |

|

6 |

Tiel Passewaaij, Нидерланды |

Van den Bos, Maat , 2002 |

|

7 |

Valkenburg-Marktveld, Нидерланды |

Smits , 2006 |

|

8 |

Krefeld-Gellep, Нидерланды |

Ibid. |

|

9 |

Several Roman imperial sites, Германия |

Wahl , 2008 |

|

10 |

Necropolis d’Avenches «En Chaplix», Швейцария |

Porro et al. , 1999 |

|

11 |

Porta Nocera necropolis, Помпеи, Италия |

Duday , 2013 |

|

12 |

Verona Porta Palio and Spianà, Италия |

Drusini et al. , 1997 |

|

13 |

Southern funerary area, Мерида, Испания |

Silva , 2015 |

|

14 |

Santa Criz necropolis, Эслава, Испания |

Armendáriz et al. , 2001 |

|

15 |

Espinal second cemetery, Наввара, Испания |

Unzu, Peréx , 2010 |

|

16 |

Salacia, Azinhaga do Senhor dos Mártires, Португалия |

Silva , 2019 |

Для большинства некрополей типично сочетание индивидуальных и парных кремаций. Наиболее часто в парных погребениях встречается комбинация «взрослый + ребенок» ( McKinley , 2000; Van Den Bos, Maat , 2002; Wahl , 2008; Silva , 2015; 2019). Процент кремированных останков мужчин и женщин стремится к паритету, за исключением отдельных памятников: Eastern Cemetery

(30,4/69,6 %), Verona Porta Palio and Spianà (30,9/69,1 %). Число детей может доходить до 30 % от общего числа индивидов ( Van den Bos, Maat , 2002; Wahl , 2008; Silva , 2015; 2019). По приведенным в публикациях весовым характеристикам фрагментов и идентифицированным участкам скелетов можно сделать вывод о преобладании традиции полного депонирования остатков сожжения. Наличие костей животных в погребении не является универсальной закономерностью. Также отметим, что в отношении размеров фрагментов и характера трещин единообразие отсутствует, в рамках одного некрополя эти значения могут значительно варьировать. Цвет фрагментов преимущественно белый.

Исходя из представленных сведений, можно предположить, что обряд кремации в Фанагории и на территориях, подконтрольных Римской империи, производился в рамках приверженности к общеримской традиции. В то же время, фанагорийский обряд сожжения имеет несколько уникальных черт, среди которых примечательно отсутствие парных, детских и, вероятно, женских кремаций. Впрочем, данное обстоятельство может быть обусловлено недостаточной изученностью памятника или другими факторами.

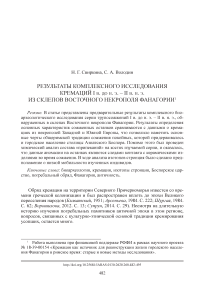

Вторым этапом комплексных исследований описанной выше серии кремаций стало изучение «припеканий», обнаруженных на кремированных костях индивидов из погребений 191 и 201. Серия из 10 фрагментов была отобрана для анализа состава при помощи рентгено-флуорисцентного спектрометра ArtTAX и электронного микроскопа TM3030 Tabletop Microscope (HITACHI)5. Последний продемонстрировал присутствие в «припеканиях» железа, алюминия, калия, натрия, фосфора, магния, титана и других элементов (рис. 1).

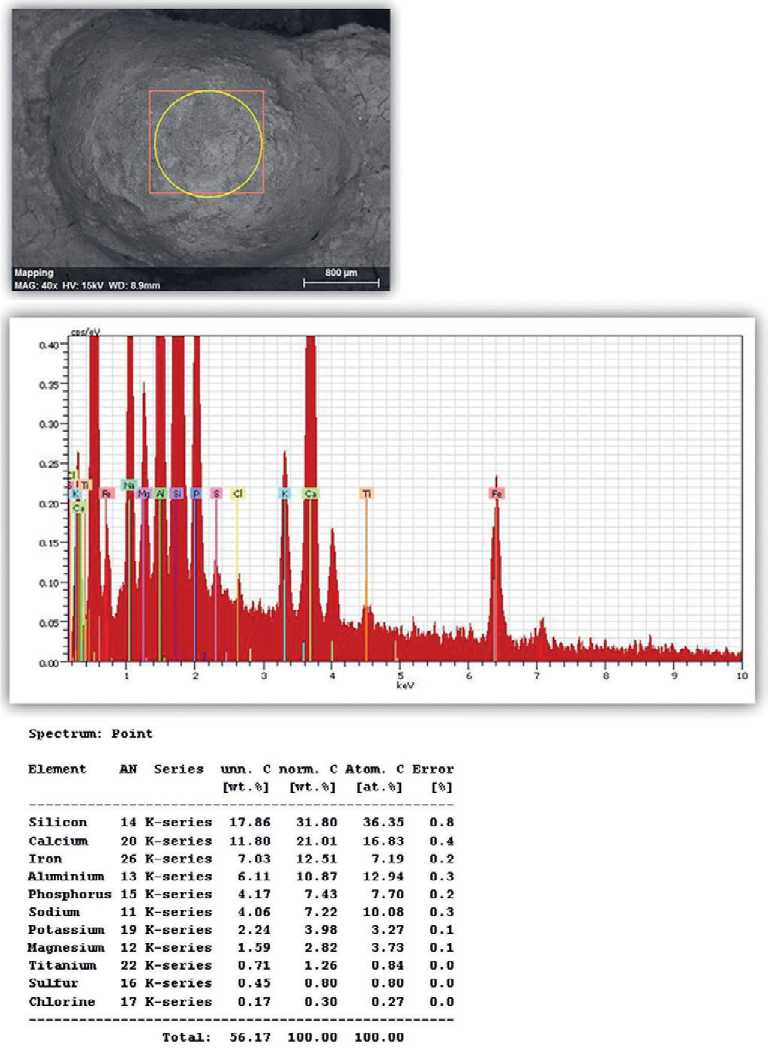

Кроме того, была проведена визуальная экспертиза фрагментов с использованием микроскопа Zeiss Axiovert 25CA, которая выявила в структуре «припека-ний» небольшие фрагменты обожженной глины (рис. 2). Суммируя полученные данные, был сделан предварительный вывод о том, что данные «припекания» являются ошлакованной керамикой ( Володин , 2020). Можно предположить, что во время сожжения индивидов из погребений 191 и 201 в погребальном костре находились керамические изделия (погребальный инвентарь / обрядовые действия?). Впрочем, нельзя исключать, что данные припекания могут являться следами контакта кости с суглинистыми почвами.

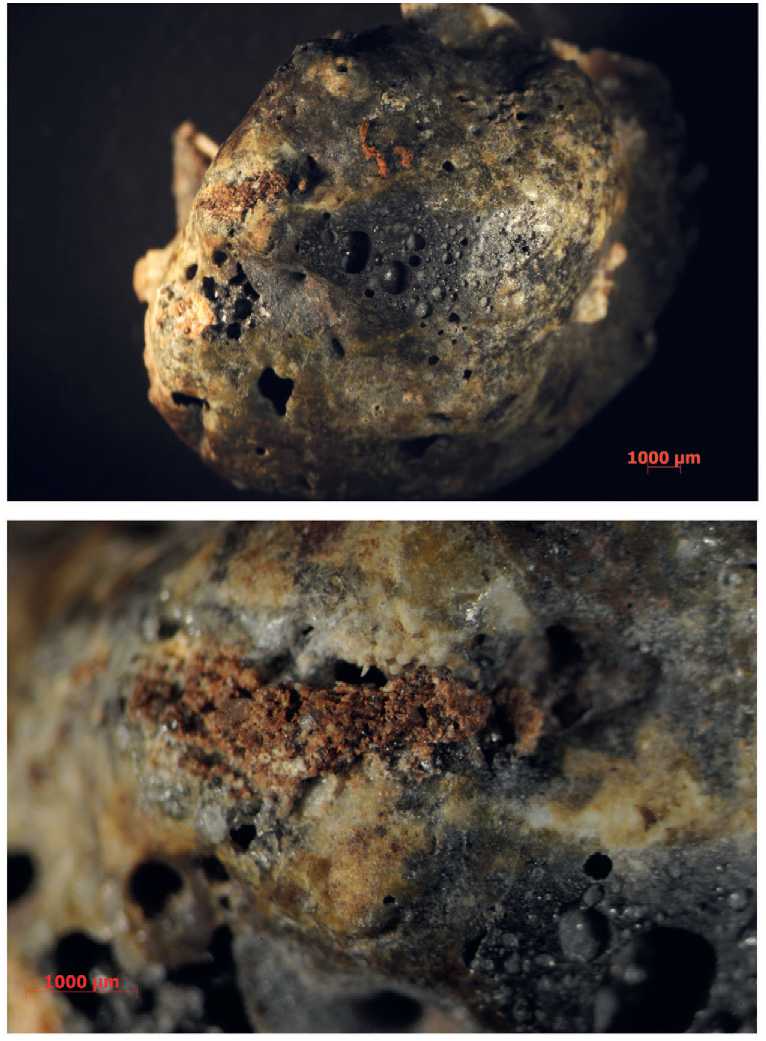

Третьим этапом стало изучение мобильности индивидов с помощью анализа изотопов стронция (87Sr/86Sr). Для получения фонового значения окружающей местности были отобраны образцы дикорастущих растений семейства мятликовых (злаки), произрастающих на территории Фанагории в трех разных точках (рис. 3).

Определение 87Sr/86Sr в образцах производилось в центре изотопных исследований ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского к. геол.-мин. н. Е. С. Богомоловым. При сопоставлении результатов стоит подчеркнуть, что величины 87Sr/86Sr в кремированных останках вполне укладываются в диапазон изменчивости образцов современной флоры. Это может указывать на низкую мобильность ин-

Рис. 1. Элементный состав «припекания» на кремированной кости из склепа 201 Восточного некрополя Фанагории

Рис. 2. Включения керамики в «припеканиях» на кремированной кости из склепа 191 Восточного некрополя Фанагории

Рис. 3. Содержание изотопов стронция 87Sr/86Sr в образцах из погребений Восточного некрополя Фанагории и местной фауны (точки 1–3)

Точка 1 – у раскопа «Верхний город»; точка 2 – на самом высоком участке местности; точка 3 – у береговой линии дивидов, т. е. большую часть жизни эти люди прожили вблизи города. Впрочем, данные выводы являются лишь предварительными, т. к. они основаны на анализе незначительной серии образцов.

Подводя итоги исследований, необходимо отметить, что полученные результаты имеют скорее предварительный характер, требуется дальнейшая серьезная работа в направлении комплексных исследований кремационных погребений. Однако даже на данном этапе очевидна перспективность подобного подхода к изучению античного обряда трупосожжения. Благодаря чему появилась возможность наметить общеримскую традицию кремации покойных, которой, очевидно, придерживалась и часть городского населения Фанагории, хоронившего умерших на территории Восточного некрополя. Отличительными особенностями сожжений, проведенных по этому обряду, следует, видимо, считать высокую температуру погребального костра и проведение похорон вскоре после смерти. Исходя из результатов анализа «припеканий» на костях, можно предполагать в некоторых случаях сопровождение умершего при сожжении керамическими сосудами.

Принимая во внимание все вышесказанное, дальнейшие комплексные исследования кремированных останков античной эпохи из материалов некрополей Боспора, на наш взгляд, представляются не только оправданными, но и крайне перспективными.

Список литературы Результаты комплексного исследования кремаций I в. до н. э. - II в. н. э. из склепов восточного некрополя Фанагории

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 252 с.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964 Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.

- Арсеньева Т. М., 1984. Погребальный обряд // Античные государства Северного Причерноморья. М.: Наука. С. 222-224. (Археология СССР.)

- Блаватский В. Д., 1951. Харакс // Материалы по археологии Северного Причерноморья в античную эпоху. Т. I / Ред.: В. Д. Блаватский, Б. Н. Граков. М.; Л.: АН СССР. С. 250-291. (МИА; вып. 19.)

- Володин С. А., 2020. Возможности и перспективы анализа элементного состава кремированных останков // Новик. Вып. 21 (специальный): материалы Третьей Международной научной конференции "Археология в исследованиях молодых" / Под ред. Ю. В. Селезнева, Е. Ю. Захаровой. Воронеж: Воронежский ун-т. С. 91-94.

- Ворошилова О. М., 2012. Некрополь Фанагории в I в. до н. э. - V в. н. э. как источник по истории населения столицы Азиатского Боспора: автореф. дис.. канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 24 с.

- Добровольская М. В., 2010. К методике изучения материалов кремации // КСИА. Вып. 224. С. 85-97.

- Добровольская М. В., 2016. Антропологические материалы из склепов Восточного некрополя Фанагории (раскопки 2013 г.) // Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 4. Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 2 / Под ред. В. Д. Кузнецова и А. А. Завойкина. М.: ИА РАН. С. 93-109.

- Кастанаян Е. Г., 1959. Грунтовые некрополи боспорских городов VI-IV вв. до н. э. и местные их особенности // Некрополи боспорских городов / Ред. В. Ф. Гайдукевич. М.; Л.: АН СССР. С. 257-295. (МИА; № 69.)

- Клещенко Е. А., 2016. Кремации как исторический источник в изучении погребального обряда населения Молого-Шекснинского междуречья I тыс. н. э.: автореф. дис. канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 25 с.

- Клещенко Е. А., Решетова И. К., 2019. Палеоантропологические материалы в реконструкциях образа жизни и погребальной обрядности раннесредневекового населения Восточной Европы. М.: ИА РАН. 224 с.

- Козловская М. В., 1998. К вопросу о возможностях исследования кремированных костей // Козловская М. Б., Медникова М. Б., Бужилова А. П., Лебединская Г. В. Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М.: Старый Сад. С. 174-181.

- Кузнецов В. Д., 2011. Отчет о работе Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН в Фанагории в 2011 г. // Архив РАН. Ф-1. Р-1. № 46673.

- Кузнецов В. Д., 2013. Отчет о работе Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН в Фанагории в 2013 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 40811.

- Мыц В. Л., Лысенко А. В., Щукин М. Б., Шаров О. В., 2006. Чатыр-Даг - некрополь римской эпохи в Крыму. СПб.: Нестор-История. 208 с.

- Супрун Н. О., 2014. О трансформации погребального обряда Херсонеса-Херсона на примере использования кремации // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. № 21 (192). С. 28-34.

- Сыроватко А. С., Потемкина О. Ю., Трошина А. А., Свиркина Н. Г., 2015. Новые данные о хронологии могильников Щуровского типа: погребение в Соколовой Пустыни из раскопок 2014 года // КСИА. Вып. 241. С. 165-173.

- Сыроватко А. С., Свиркина Н. Г., Клещенко Е. А., 2019. Биритуальность в погребальном обряде "вятичей": паРАдоксы могильника Кременье // РА. № 4. С. 86-101.

- Успенский П. С., Добровольская М. В., Клещенко Е. А., Шишлов А. В., Федоренко Н. В., 2013. Погребения по обряду трупосожжения биритуального могильника Кедровая Роща (антропологический аспект) // Шестая Кубанская археологическая конференция: материалы. Краснодар: Экоинвест. С. 411-414.

- Цветаева Г. А., 1951. Грунтовый некрополь Пантикапея, его история, этнический и социальный состав // Материалы по археологии Северного Причерноморья в античную эпоху. Т. I / Ред.: В. Д. Блаватский, Б. Н. Граков. М.: АН СССР. С. 63-86. (МИА; № 19.)

- Шелов Д. Б., 1961. Некрополь Танаиса (раскопки 1955-1958 гг.) // М.: АН СССР. 94 с. (МИА; № 98.)

- Широбоков И. Г., Юшкова М. А., 2014. Антропологические материалы из коллективных захоронений по обряду кремации и ингумации каменного могильника с оградками Малли (материалы раскопок 2010 г.) // ВААЭ. Вып. 2 (25). С.71-79.

- Шургая И. Г., 1984. Пантикапей / Античные государства Северного Причерноморья / Отв. ред. Г. А. Кошеленко. М.: Наука. С. 62-63. (Археология СССР.)

- Armendariz R. M., Mateo M. R., Saez de Albeniz M. P., 2001. Santa Criz, ciudad romana. Resultados de los estudios metalograficos y paleopatologicos // Isturitz. Cuadernos de prehistoria - arqueologfa. 11. Donostia: Eusko Ikaskuntza. P. 259-263.

- Barrand Emam H., 2012. Les pratiques funeraires liees a la cremation dans les ensembles funeraires des capitales de cites duhaut-empire en Gaule Belgique: Metz-Dividorum, Bavay-Bagacium, Therouanne-Tervanna: these de doctorat. Lyon: Universite Lumiere Lyon 2.

- Bass W., 1995. Human Osteology: A Laboratory and Field Manual. 4th Edition. Columbia: Missouri Archaeological Society. 260 p.

- Berato J., Dutour O., Williams J., 1990. Incinerations et inhumations du Haut-Empire Saint-Lambert, Frejus-Var // Paleobios. Vol. 6. No. 2-3. P. 43-61.

- Drusini A. G., Ranzato C., Onisto N., Rippa A., Bonati M., 1997. Anthropological study of cremated bones from northern Italy (9th century B.C. - 3rd century A.D.) // Cremation Studies in Archaeology: proceedings of the Symposium Cremation Studies in Archaeology (Amsterdam, 26-27 October 1995) / Eds.: E. Smits, E. Iregren, A. G. Drusini. Saonara: Logos Edizioni. P. 51-72.

- Duday H., 2013. Des defunts, des buchers et des tombes: les enseignements de l'Anthropologie, le renouveau des methodes // Mourir a Pompei-Fouille d'un quartier funeraire de la necropole romaine de Porta Nocera (2003-2007) / Eds.: W. Van Andringa, H. Duday, S. Lepetz. Rome: Ecole Franoaise de Rome. P 861-907. (Collection de l'Ecole iranoaise de Rome; 468.)

- McKinley J., 2000. Cremation burials // The Eastern Cemetery of Roman London: Excavations 19831990 / Eds.: B. Barber, D. Bowsher. London: Museum of London Archaeological Services. Р. 264277. (Museum of London Archaeological Services Monograph.)

- McKinley J., 2004. The human remains and aspects of pyre technology and cremation rituals // The Roman Cemetery at Brougham, Cumbria: Excavations 1966-1967 / Ed. H. E. M. Cool. London: Society for the Promotion of Roman Studies. Р. 283-310. (Britannia Monograph; 21.)

- Porro M. A., Simon C., Kramar C., 1999. Etude anthropologique // La necropole gallo-romaine d'Avenches "En chaplix". Fouilles 1987-1992. Vol. 1. Etude des sepultures / Ed. D. Castela. Lausanne. P. 105-113. (Cahiers d'Archeologie Romande; 77) (Aventicum; IX.)

- Schmidt W., Symes S. A., 2008. The Analysis of Burned Human Remains. London: Academic Press. 296 p. Scott I. F., 2008. Forensic cremation. Recovery and analysis. Boca Raton: CRC Press. 224 p.

- Silva F., 2015. The funerary practice of cremation at Augusta Emerita (Merida, Spain) during High Empire: contributions from the anthropological analysis of burned human bone // The Archaeology of Cremation. Burned Human Remains in Funerary Studies / Ed. T. Thompson. Oxbow: Oxbow Books. Р. 123-150.

- Silva F., 2019. Cinis sum, cinis terra est: deciphering cremation ritual in the Roman city of Salacia (Alcacer do Sal, Portugal) // 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (Bern, 1st August - 7th September 2019): Abstract book. 419 р.

- Smits E., 2006. Leven en Sterven Langs de Limes. Het fysisch-antropologisch onderzoek van vier gragveldpopulaties uit de noordelijke grenszone van Germania inferior in de Vroeg-en Midden-Romeinsetijd: PhD Thesis / Universiteit van Amsterdam. [Электронный ресурс]. URL:https://hdl. handle.net/11245/1.258110.

- Standards for data collection from human skeletal remains / Eds.: J. E. Buikstra, D. H. Ubelaker. Fayetteville: Arkansas Archeological Survey, 1994. 272 p. (Arkansas Archeological Survey Research Series; № 44.)

- Ubelaker D., 1978. Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation. Smithsonian Institution. Chicago: Adline publishing company. 118 p.

- Unzu Urmeneta M., Perex Agorreta M. J., 2010. Segunda necropolis de incineracion de epoca romana en Espinal (Navarra) // Trabajos de Arqueologfa Navarra. 22. P 93-114.

- Van Den Bos R. P. M., Maat G. J. R., 2002. Cremated remains from a Roman burial site in Tiel-Passewaaij (Gelderland). Leiden: Barge's Anthropologica. P. 1-37. 21, 22, 3 (Barge's Anthropologica; 9.)

- Wahl J., 1981. Beobachtung zur Verbrennung menschlicher Leichname. Uber die Vergleichbarkeit moderner Krematorien mit prahistorischen Leichenbranden // Archaologisches Korrespondenzblatt. 11. S. 271-279.

- Wahl J., 2008. Investigations on pre-roman and roman cremation remains from southwestern Germany: results, potentialities and limits // The Analysis of Burned Human Remains / Eds.: C. W. Schmidt, S. A. Symes. London: Elsevier. P. 145-161.

- Walker P. L., Miller K. P., 2008. Time, temperature and oxygen availability: an experimental study of the effect of environmental condition on color and organic content of cremated bone // The Analysis of Burned Human Remains / Eds.: C.W. Schmidt, S. A. Symes. London: Elsevier. P. 129-136.

- Zipp K., 2010. Anthropologische Untersuchung der Korper- und Brandbestattungen des romischen Graberfeldes Mainz-KurfurstenstraBe: mit einem Beitrag zu den Bauchlagenbestattungen in der romischen Antike: Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Naturwissenschaften. GieBen. 303 S.