Результаты комплексной терапии злокачественных глиом головного мозга с применением переменных магнитных полей сверхнизких частот и постоянного магнитного поля

Автор: Сидоренко Ю.С., Григоров С.В., Атмачиди Д.П.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (31), 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ эффективности применения магнитных полей при химиолучевой терапии злокачественных глиом головного мозга у 30 больных. Комплексная химиолучевой терапия проводилась после радикального удаления злокачественных глиом головного мозга. Применялось воздействие магнитных полей сверхнизких частот (0,03; 3; 9 Гц) индукцией от 5 до 0,8 мТл, изменяемой по экспоненте, на область гипоталамуса и постоянного магнитного поля индукцией 20 мТл на область операции. Непосредственный клинический эффект (сохранение ремиссии) отмечен у 93,3 % пациентов основной группы, в контрольной группе без магнитотерапии - у 40 % больных, при этом регрессирование заболевания отмечено у 6,7 % и 46,7 % соответственно (р

Злокачественные глиомы головного мозга, магнитное поле, адъювантная химиолучевая терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14055117

IDR: 14055117 | УДК: :

Текст научной статьи Результаты комплексной терапии злокачественных глиом головного мозга с применением переменных магнитных полей сверхнизких частот и постоянного магнитного поля

В России частота опухолей мозга составляет 10 случаев на 100 000 населения, причем более половины из них составляют внутримозговые новообразования. У взрослого населения

40–46 % от всех первичных опухолей головного мозга составляют глиомы, из них 55 % являются злокачественными. Из глиальных опухолей наиболее велика доля глиобластом (16,7 %), а также астроцитом (17,9 %), причем злокачественные формы астроцитом в 1,3 раза преобладают над доброкачественными среди лиц мужского пола и в 2 раза – среди женщин [4].

За последнее десятилетие, благодаря развитию нейроанестезиологического пособия и совершенствованию микрохирургической техники, достигнуты большие успехи в хирургическом лечении внемозговых опухолей (аденом гипофиза, менингиом и др.), но проблема лечения больных злокачественными глиомами остается в значительной степени нерешенной, а результаты – малоутешительными [6, 11]. Несмотря на значительные достижения в нейрохирургической технике и внедрение в нейро-онкологическую практику новых цитостатиков, средняя продолжительность жизни больных злокачественными глиомами головного мозга составляет 12 мес, 1-годичная выживаемость не превышает 68 %, 2-летняя – 27 %, 3-летняя – 4,3 % [4, 7]. Современные методы лечения (брахитерапия, нейтронзахватная терапия, гипертермия и фотодинамическая терапия, иммунотерапия, векторные лучевая и химиотерапия, модификации генной терапии) пока не привели к существенным изменениям в показателях выживаемости у больных злокачественными образованиями ЦНС [1, 9, 10], в связи с чем ведущими нейрохирургами мира сформулировано два постулата, кардинально меняющих подходы к лечению злокачественных глиом головного мозга: 1) признана необходимость исследования методик воздействия не столько на удаляемую опухоль, сколько на окружающую опухоль глиальную ткань; 2) злокачественные глиальные опухоли необходимо рассматривать как системное заболевание ЦНС с соответствующими системными терапевтическими подходами [8].

В последние годы наметилась тенденция к более широкому использованию магнитных полей в качестве компонента комплексной терапии опухолей, механизм воздействия которых направлен как непосредственно на злокачественную опухоль, так и на адаптационные и защитные системы организма больного [3]. Воздействие магнитного поля на головной мозг в качестве компонента комплексной терапии злокачественных глиом представилось нам целесообразным, поскольку отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к терапии злокачественных глиом головного мозга: магнитное поле воздействует на перифокальную глию, оказывая цитостатический, противоотечный, противовоспалительный эффект, повышая эффективность и снижая токсичность химиолучевой терапии, магнитное поле воздействует и на гипоталамус, реализуя системный эффект повышения неспецифической и противоопухолевой резистентности организма больного [2].

Материал и методы

Основой исследования послужили данные о 60 больных злокачественными глиальными опухолями головного мозга (ЗГГМ), находившихся на лечении в отделении опухолей ЦНС Ростовского научно-исследовательского онкологического института за период с 2004 по 2007 г. включительно. Критерии включения больных в исследование были следующие: супратенториальная локализация опухоли; локализация опухоли в пределах одного полушария головного мозга, без прорастания контралатерального полушария; состояние после краниотомии с тотальным удалением опухоли и ее морфологической верификации; глиальная злокачественная природа опухоли головного мозга; отсутствие клинико-рентгенологических признаков продолженного роста опухоли головного мозга; отсутствие в анамнезе и статусе у больных тяжелых соматических заболеваний, которые могли бы повлиять на течение болезни и прогноз.

Больные были распределены в зависимости от метода лечения на две группы: основная – 30 больных, подвергавшихся после операции химиолучевой терапии с воздействием магнитного поля на головной мозг (ХЛТ + МП), и контрольная группа – 30 больных, подвергавшихся адъювантной химиолучевой терапии без применения магнитного поля (ХЛТ). Сравнительная характеристика групп пациентов проводилась по полу, возрасту, гистотипу опухоли, степени злокачественности, по общесоматическому и неврологическому статусу, тяжести состояния больных. Распределение больных по полу показало равное количество лиц обоих полов, возраст варьировал от 19 до 68 лет (средний – 46 лет). В группе сравнения мужчин было 13 (43,3 %), женщин – 17 (56,7 %), в основной группе мужчин – 17 (56,7 %), женщин – 13 (43,3 %). Анализ распределения по возрасту выявил преобладание больных в возрасте от 50 до 59 (38,3%), а также от 40 до 49 лет (20,0 %), от 20 до 29 (16,6 %). Распределение по гистотипу опухоли: большинство больных было с глиобластомами (IV степень злокачественности) – 66,7 % в основной группе, и 73,3 % в группе сравнения, с анапластическими астроцитомами (III степень злокачественности) – 33,3 % и 26,7 % соответственно. При поступлении в состоянии субкомпенсации находились 61,7 % больных, в состоянии компенсации – 13,3 %, декомпенсации – 25 %. Таким образом, по основным прогностическим факторам исследуемые группы были сопоставимы.

Всем больным ЗГГМ на I этапе комплексного лечения было выполнено оперативное вмешательство – костно-пластическая краниотомия с радикальным (в пределах видимых неизмененных тканей) удалением опухоли. Терапия больных основной группы осуществлялась следующим образом: после морфологической верификации диагноза больной ЗГГМ подвергался воздействию магнитным полем (МП) на головной мозг: сверхнизкочастотным магнитным полем набором частот 0,03; 3; 9 Гц, индукцией от 5 до 0,8 мТл, изменяемой по экспоненте, на область гипоталамуса, экспозицией от 7 до 1 мин, через 20 мин – постоянным магнитным полем индукцей 20 мТл на область операции экспозицией 15 мин. Затем проводилась телегамматерапия изотопами кобальта (60Со) на аппаратах «Агат-Р» или «Рокус» на ложе опухоли в режиме классического фракционирования дозы, разовая очаговая доза 2–2,6 Гр на поле, до СОД 60 Гр и системная химиотерапия – кармустин (BiCNU) – 150 мг/ м2 в 1-й и 3-й дни, этопозид – 60 мг/м2 в 1–3-й дни. Воздействие переменным и постоянным магнитным полем осуществляли с 1-го по 20-й день лечения в тех же режимах. Всего больной получал 4 курса химиотерапии с перерывом 4 нед с параллельным воздействием на головной мозг МП. В контрольной группе химиолучевая терапия проводилась по аналогичным схемам.

Оценка эффективности адъювантной химио-лучевой терапии проводилась через 12–14 дней после последнего введения цитостатиков согласно рекомендациям ВОЗ по стандартизации оценки результатов лечения [5].

Результаты и обсуждение

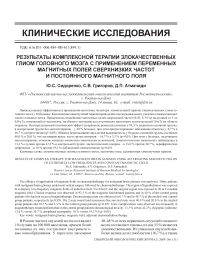

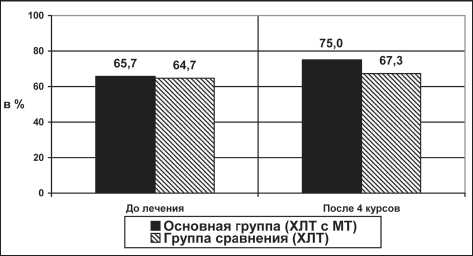

Исследование динамики общесоматического статуса больных и показателя по шкале Карнов-ского – параметров, отражающих субъективную общую реакцию организма на воздействие химиолучевой терапии продемонстрировало, что эти показатели, исходно практически не отличавшиеся у больных сравниваемых групп, после 4 курсов лечения были статистически достоверно лучше у больных, получавших магнитотерапию (МТ). Межгрупповые различия показателя Карновского увеличились в 7,7 раза – с 1 до 7,7 % (р<0,05) (рис. 1). Если до лечения средний балл общесоматического статуса больных ЗГГМ в основной группе составлял 2,20 ± 0,08, в контрольной – 2,25 ± 0,09, то после 4 курсов терапии – 2,06 ± 0,09 и 2,43 ± 0,014 соответственно (рис. 2), что позволило констатировать статистически значимо лучшую динамику этого показателя в группе больных, получавших МТ (р<0,05). Эти пациенты полностью себя обслуживали, возвращались к выполнению повседневной работы.

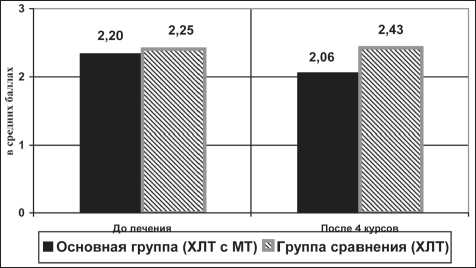

Непосредственный объективный клинический эффект (сохранение ремиссии) при хи-миолучевой терапии с применением магнитного поля после окончания лечения удалось получить у 28 больных из 30 (93,3 ± 4,6 %), что в 2,3 раза чаще, чем при традиционной ХЛТ, – 12 человек (40 ± 9,1 %). Прогрессирование заболевания

Рис. 1. Динамика показателя Карновского у больных ЗГГМ в процессе проведения различных вариантов химиолучевой терапии

Рис. 2. Динамика общесоматического статуса у больных ЗГГМ в процессе комбинированного лечения

Рис. 3. Эффективность различных методов химиолучевой терапии у больных ЗГГМ после 4 курсов лечения в основной группе наблюдалось у 2 больных (6,7 ± 4,6%), тогда как в контрольной – у 14 пациентов (46,7 ± 8,5 %). В основной группе больных ЗГГМ до окончания четырех курсов лекарственной терапии дожили все пациенты, тогда как при традиционной ХЛТ не дожили до окончания лечения – 4 человека (13,3 ± 6,1 %) (рис. 3).

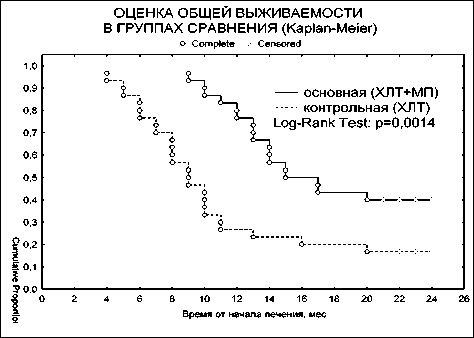

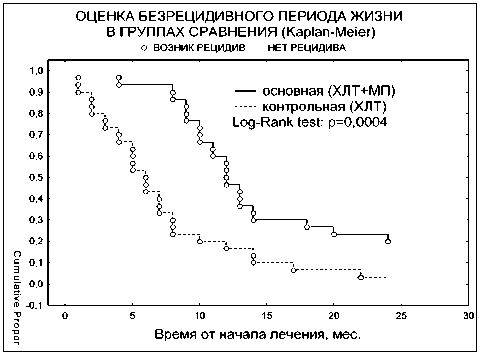

Анализ отдаленных результатов лечения показал, что наблюдаемая двухлетняя общая выживаемость у больных основной группы составила 40,0 ± 8,9 %, что оказалось в 2,4 раза выше больше, чем в контрольной группе, – 16,7 ± 7,2 % (рис. 4.). Оценка наблюдаемой 2-летней безрецидивной выживаемости в зависимости от метода лечения показала, что у пациентов, получавших ХЛТ с магнитотерапией, данный показатель составил 20,0 ± 7,1 %, в группе больных с традиционной ХЛТ в 6 раз меньше – 3,33 ± 4,3 % (рис. 5). Медиана выживаемости в основной составила 16 мес, в контрольной – 9 мес;

медиана безрецидивного периода составила – 12 и 6 мес соответственно. По представленным показателям выживаемости различия между основной и контрольной группами статистическим значимы (р<0,05).

Оценка токсичности проводилась по шкале токсичности ВОЗ, отражающей основные виды побочных действий противоопухолевых средств. Основными токсическими проявлениями химиотерапии были лейкопения, дис-пептические расстройства, периферическая нейропатия. Выявлено, что в основной группе больных, которым проводилась химиолучевая терапия с воздействием МП на головной мозг, гематологическая токсичность в виде лейкопении была менее выражена и наблюдалась в 13,3 %. В контрольной группе, где проводилась

Рис. 4. Общая 2-летняя выживаемость у больных ЗГГМ сравниваемых групп

Рис. 5. Безрецидивная 2-летняя выживаемость у больных ЗГГМ сравниваемых групп традиционная химиолучевая терапия, лейкопения наблюдалась у 42,2 % пациентов (р<0,05). При анализе гастроинтестинальных проявлений токсичности химиопрепаратов также отмечена меньшая их выраженность в основной группе больных, по сравнению с пациентами в контрольной группе – 13,6 % и 30,7 % соответственно (р<0,05). Периферическая нейропатия зафиксирована в основной группе – в 10 %, в контрольной – в 19,2 % наблюдений (р<0,05).

Выводы

-

1. Химиолучевая терапия с воздействием магнитного поля на головной мозг является высокоэффективным адъювантным компонентом в комплексном лечении больных злокачественными глиальными опухолями головного мозга и позволяет достичь статистически достоверного непосредственного клинического эффекта у 93,3 % пациентов, по сравнению с 40 % в контрольной группе. При этом прогрессирование заболевания отмечено у 6,7 % и 46,7 % больных соответственно (р<0,05).

-

2. Применение адъювантной химиолуче-вой терапии с воздействием магнитного поля на головной мозг в лечении злокачественных глиальных опухолей головного мозга приводит к статистически достоверному увеличению общей двухлетней выживаемости в 2,4 раза и двухлетней безрецидивной выживаемости в 6 раз (р<0,05).

-

3. Химиолучевая терапия с воздействием магнитного поля на головной мозг характеризуется лучшей переносимостью по сравнению с тра-

- диционной химиолучевой терапией, отличаясь статистически значимым меньшим количеством и тяжестью токсических осложнений.