Результаты лечения пациентов с сочетанными и множественными повреждениями лицевого черепа, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий

Автор: Масляков В.В., Барачевский Ю.Е., Павлова О.Н., Сидельников С.А., Пименова А.А., Поликарпов Д.А., Бахаев А.Д.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить результаты лечения пациентов с сочетанными и множественными повреждениями лицевого черепа, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий. Материалы и методы. Представлен анализ лечения 96 пострадавших, получивших сочетанные и множественные в результате ДТП в Саратовской области с 2010 по 2020 гг. Преобладали пострадавшие мужского пола - 67 (69,8%) человек, женщин - 29 (30,2%). Средний возраст пациентов составил 29±5 лет. Результаты. Множественные и сочетанные травмы при повреждениях лицевого черепа, полученных при ДТП, характеризуются тяжелыми повреждениями. При этом наиболее тяжелые повреждения встречаются при травме головы, живота и сочетанных повреждениях лицевого черепа, головы, груди и живота. Выводы. 1. Сочетанные и множественные повреждения лицевого черепа, полученные в результате ДТП, характеризуются большим количеством осложнений - 44 (45,8%) случаев и летальных исходов - 24 (25%). 2. С целью снижения осложнений и летальных исходов при таких повреждения следует применять тактику Damage Control, которая использовалась в 20 (20,8%) наблюдениях.

Повреждения лицевого черепа, дорожнотранспортные происшествия, летальность, осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/140293515

IDR: 140293515

Текст научной статьи Результаты лечения пациентов с сочетанными и множественными повреждениями лицевого черепа, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) относятся к наиболее частым чрезвычайным ситуациям, сопровождающимся человеческими жертвами [1]. Нередко при таких травмах происходят повреждения лицевого черепа [2; 3]. Такие травмы, как правило, сопровождаются множественными и сочетанными повреждениями, что не может не сказаться на течении ближайшего послеоперационного периода, развитии осложнений и летальных исходов [3–5].

Цель

Изучить результаты лечения пациентов с сочетанными и множественными повреждениями лицевого черепа, полученными в результате ДТП.

Материалы и методы

В работу вошёл анализ 96 пострадавших, получивших сочетанные и множественные в результате ДТП в Саратовской области с 2010 по 2020 гг. Преобладали пострадавшие мужского пола — 67 (69,8%) человек,

Масляков В.В., Барачевский Ю.Е., Павлова О.Н. и др. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА, ПОЛУЧЕННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ женщин — 29 (30,2%). Средний возраст пациентов составил 29±5 лет. В качестве первичной документации использовались истории болезни, амбулаторные карты, сопроводительные листы бригады скорой медицинской помощи (СМП). Сроки доставки пострадавших в лечебное учреждение составили в среднем 23±5 мин. В исследование включались все пациенты, которые были доставлены бригадами СМП, имеющие открытые и закрытые множественные и/или сочетанные повреждения лицевого черепа, начиная с 15 лет, полученные в результате ДТП. Исключались пациенты, которые были доставлены не бригадами СМП, пациенты с множественными и сочетанными повреждениями лицевого черепа, полученными не в результате ДТП, изолированные повреждения лицевого черепа. Исследование ретроспективное, сплошное. Лечение пациентов проводилось на базе Городской клинической больницы №1 г. Энгельса, которая относится к травмоцентру 1 уровня. Во всех наблюдениях доставка пострадавших осуществлялась врачебными бригами СМП. Оценку тяжести состояния пострадавших при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП». В соответствии с данной шкалой удовлетворительное состояние считается при 12 баллах, состояние средней степени тяжести — 13–20 баллов, тяжелое — 21–31 балл, крайне тяжелое — 32–45 баллов, терминальное — >45 баллов [6].

На проведение исследования было получено разрешение локального этического комитета медицинского университета «Реавиз». Все исследования проводились после разъяснения цели и задач исследования и получения разрешения пациентов на участие в исследовании, что подтверждалось письменным согласием. С целью проведения математической обработки результатов, которые были получены в ходе проведенного исследования, изначально результаты вносились в электронную базу данных . Она представляла собой картотеку в табличном виде формата Excel. После занесения данных в базу анализ результатов проводился с использованием метода описательной статистики. В качестве критерия использовался критерий согласия Х2. Статистическая значимость определялась как р<0,05.

Результаты

Как показывает проведенный анализ, наиболее часто при сочетанных и множественных повреждениях лицевого черепа встречались открытые травмы — 53 (55,2%) человек, закрытые травмы были отмечены у 43 (44,8%) пострадавших (p<0,05). При этом, как при открытых, так и при закрытых повреждениях были зарегистрированы повреждения костей лицевого черепа: переломы костей носа — 56 (58,3%) человека, переломы нижней челюсти — 23 (23,9%) пострадавших, переломы скуловой кости — 15 (15,6%) человек, переломы верхней челюсти — 12 (12,5%) человек и переломы обеих челюстей — в 10 (10,4%) пострадавших.

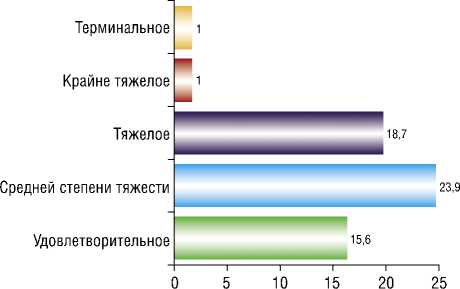

Всех пострадавших с сочетанными и множественными повреждениями можно условно разделить на несколько групп в зависимости от повреждений. Наиболее часто — 58 (60,4%) случая было отмечено сочетанное повреждение лицевого черепа и черепно-мозговые травмы. В структуре данной травмы преобладали закрытые черепно-мозговые травмы (ЗЧМТ) — 43 (44,8%) наблюдений, открытые черепно-мозговые травмы (ОЧМТ) были отмечены лишь в 15 (15,6%) наблюдений. В данной группе пострадавших имелись следующие сочетанные повреждения: переломы костей лицевого черепа и сотрясение головного мозга — в 34 (35,4%) случаях, переломы костей лицевого черепа и ушиб головного мозга — в 15 (15,6%) наблюдений, ушиб мягких тканей лица и ЗЧМТ — в 17 (17,7%) случаев, переломы костей лицевого черепа и ОЧМТ — в 10 (10,4%) наблюдениях. Результаты оценки тяжести состояния пострадавших при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП» представлены на рисунке 1.

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, в данной группе пострадавших в момент поступления преобладали пострадавшие, состояние которых по шкале «ВПХ-СП» было расценено как средней степени тяжести — 23 (23,9%) человек, несколько меньше — 18 (18,7%) пострадавших, состояние которых расценивалось как тяжелое, затем 15 (15,6%) пострадавших, состояние которых оценивалось как удовлетворительное, по 1 (1,0%) пациенту пришлось на пострадавших, состояние которых в момент поступления расценивалось как крайне тяжелое и терминальное.

Тяжесть состояния в данной группе была обусловлена несколькими факторами, первый из которых — травматический шок был выявлен в 35 (36,4%). При этом шок I степени был отмечен в 12 (12,5%) случаях, II степени — в 9 (9,4%) наблюдениях III степени — в 12 (12,5%) случаях и IV степени — в 2 (2,1%) наблюдениях. Второй фактор, которые обусловливал тяжесть состояния — тяжесть черепно-мозговой травмы. Экстренное оперативное вмешательство среди пациен-

Рис. 1. Результаты оценки тяжести состояния пострадавших с сочетанными повреждениями лицевого черепа и черепно-мозговыми травмами, полученными в результате ДТП, при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП» (в %).

Масляков В.В., Барачевский Ю.Е., Павлова О.Н. и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА, ПОЛУЧЕННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ тов этой группы было выполнено в 39 (40,6%) случаях, подавляющем большинстве оперативное лечение заключалось в проведении первичной хирургической обработки (ПХО) раны. В 5 (5,2%) случаях была применена тактика Damage Control в связи с тяжестью состояния пострадавших в момент поступления, сначала выполнялся временный гемостаз, а затем, после стабилизации состояния, полноценная ПХО раны. В 8 (8,3%) наблюдениях показаний для хирургического лечения не было, лечение заключалось в проведении консервативной терапии. Осложнения в данной группе пациентов развились в 23 (23,9%) наблюдениях (r = 0,81, p<0,05) и носили гнойно-септический характер, а летальность на уровне 12 (12,5%) человек (r = 0,86, p<0,05), основные причины летальных исход — черепно-мозговые травмы и шок.

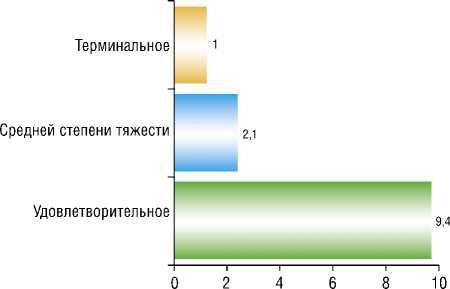

Вторая группа составила сочетанные повреждения лицевого черепа и груди. В данную группу вошло 12 (12,5%) пострадавших. В этой группе преобладали пострадавшие с закрытыми травмами груди и различными травмами лицевого черепа. Были выявлены следующие сочетанные повреждения: переломы костей лицевого черепа и ушиб грудной клетки — в 2 (2,1%) случаях, переломы костей лицевого черепа и переломы ребер — в 5 (5,2%) наблюдений, ушиб мягких тканей лица и перелом ребер с пневмотораксом и/или гемотораксом — в 2 (2,1%) случаев, переломы костей лицевого черепа и ушиб сердца — в 3 (3,1%) наблюдениях. Результаты оценки тяжести состояния пострадавших данной группы при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП» представлены на рисунке 2. Как видно из данных, представленных на рисунке 2, в данной группе пострадавших в момент поступления как тяжелое состояние расценивалось у 1 (1,0%) человека, средней степени тяжести — у 2 (2,1%) и удовлетворительное — 9 (9,4%) человек. Таким образом, можно сделать заключение, что среди пострадавших данных группы преобладали не тяжелые повреждения, что не могло не отразиться на течении послеоперационного периода. Среди пациентов этой группы в экстренном оперативном лечении нуждались 8 (8,3%) человека. В подавляющем большинстве это были ПХО ран лица и дренирование плевральной полости поводу закрытого пневмоторакса — 7 (7,3%) случая, еще в 1 (1,0%) наблюдении у пострадавшего с ушибом грудной клетки и ранением лицевого черепа была выполнена ПХО ран лица. Осложнения в данный группе развились в 3 (3,1%) случаях (r = 0,13, p > 0,05), во всех наблюдениях они носили гнойно-септический характер и связаны с нагноением послеоперационной раны, летальных случаев в данной группе пострадавших отмечено не было.

Следующую группу составили 16 (16,7%) пострадавших с сочетанным повреждением лицевого черепа и живота. В данной группе наиболее часто встречались повреждения следующих органов брюшной полости: селезёнка — в 8 (8,3%) случаях, печени — в 5 (5,2%) наблюдениях, селезенка и печень — 3 (3,1%) наблюдения, т.е. во всех наблюдениях отмечались повреждения парен-

Рис. 2. Результаты оценки тяжести состояния пострадавших с сочетанными повреждениями лицевого черепа и груди, полученными в результате ДТП, при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП» (в %).

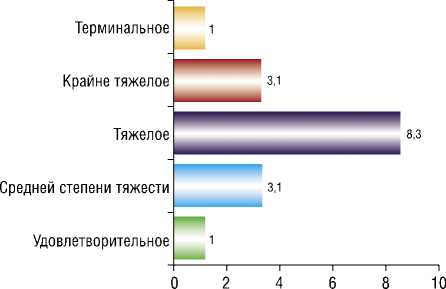

Рис. 3. Результаты оценки тяжести состояния пострадавших с сочетанными повреждениями лицевого черепа и живота, полученными в результате ДТП, при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП» (в %).

химатозных органов верхнего этажа брюшной полости, что сопровождалось внутрибрюшным кровотечением. При этом в данной группе пациентов преобладали переломы костей лицевого черепа — в 11 (11,4%), что также не могло отразиться на общем состоянии пострадавших. Результаты оценки тяжести состояния пострадавших данной группы при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП» представлены на рисунке 3.

Как видно из данных, представленных на рисунке 3, в данной группе пострадавших в момент поступления как терминальное у 1 (1,0%) пострадавшего, крайне тяжелое — у 3 (3,1%) человек, тяжелое — у 8 (8,3%) человек, средней степени тяжести — у 3 (3,1%) и удовлетворительное — у 1 (1,0%) человек. Таким образом, можно сделать заключение, что среди пострадавших данных группы преобладали тяжелые повреждения, что не могло не отразиться на течении послеоперационного периода. Тяжесть состояния в данной группе была обусловлена несколькими факторами, первый, из которых — травматический шок, который был выявлен в 12 (12,5%) человек. При этом шок I степени был отмечен

Масляков В.В., Барачевский Ю.Е., Павлова О.Н. и др. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА, ПОЛУЧЕННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ в 3 (3,1%) случаях, II степени — в 5 (5,2%) наблюдениях III степени — в 4 (4,2%) случаях. Второй фактор, которые обусловливал тяжесть состояния — внутрибрюшное кровотечение, обусловленное повреждениями паренхиматозных органов. Экстренное оперативное вмешательство среди пациентов этой группы было выполнено во всех 16 (16,7%) случаях, в подавляющем большинстве оперативное лечение заключалось в проведении ПХО раны лица. В связи с тяжестью сочетанной травмы, что приводило к развитию шока, в 8 (8,3%) случаях была применена тактика Damage Control, что позволили снизить летальность и количество осложнений в ближайшем послеоперационном периоде. При повреждениях селезенки, в связи с тем, что травмы были сочетанные и состояние пострадавших в большинстве наблюдений, было тяжелым, проводилась спленэктомия, при повреждениях печени — ушивание. Осложнения в данной группе пациентов развились в 10 (10,4%) (r = 0,67, p<0,05) наблюдениях и носили гнойно-септический характер, а летальность на уровне 6 (6,2%) (r = 0,53, p<0,05), основные причины летальных исход — шок.

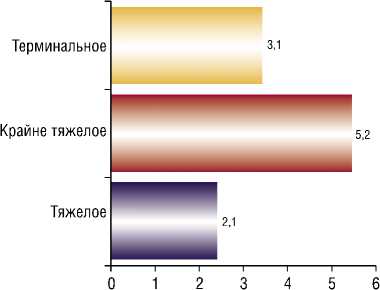

Еще одну группу составили 10 (10,4%) человек, наиболее тяжелые, пострадавшие с одновременным повреждением лицевого черепа, черепно-мозговыми травмами, травмами груди и живота. Результаты оценки тяжести состояния пострадавших данной группы при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП» представлены на рисунке 4. Как видно из данных, подавляющее большинство пациентов данной группы в момент поступления имели крайне тяжелое состояние — 5 (5,2%), терминальное — 3 (3,1%) человек и тяжелое — 2 (2,1%) пострадавших. Во всех случаях пострадавшим потребовалось выполнение оперативных вмешательств в экстренном порядке. Тяжесть состояния была обусловлена, в первую очередь, шоком, который носил комбинированный характер травматический и геморрагический. При этом шок II степени был отмечен у 3 (3,1%) человека, шок III степени — у 5 (5,2%) и IV степени — у 2(2,1%) человека.

С учетом того, что на момент поступления все пострадавшие нуждались в экстренном оперативном вмешательстве, а показатели гемодинамики были нестабильные, в большинстве наблюдений — 7 (7,3%) пациентов была применена тактика Damage Control. Однако, несмотря на применение данной тактики, количество осложнений и летальных исходов в данной группе оказалось наибольшее. Так, осложнения развились в 8 (8,3%) (r = 0,95, p<0,05), а летальность составила 6 (6,2%) случаев (r = 0,83, p<0,05).

Таким образом, представленное исследование показывает, что множественные и сочетанные травмы при повреждениях лицевого черепа, полученные при ДТП, характеризуются тяжелыми повреждениями. При этом наиболее тяжелые повреждения встречаются при повреждении головы, живота и сочетанных повреждениях лицевого черепа, головы, груди и живота.

Рис. 4. Результаты оценки тяжести состояния пострадавших с сочетанными повреждениями лицевого черепа и политравмой, полученными в результате ДТП, при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП» (в %).

Выводы

-

1. Сочетанные и множественные повреждения лицевого черепа, полученные в результате ДТП, характеризуются большим количеством осложнений — 44 (45,8%) случаев и летальных исходов — 24 (25%).

-

2. С целью снижения осложнений и летальных исходов при таких повреждения следует применять тактику Damage Control, которая использовалась в 20 (20,8%) наблюдениях.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Результаты лечения пациентов с сочетанными и множественными повреждениями лицевого черепа, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий

- Пьянкова А.И., Фаттахов Т.А. Смертность от дорожно-транспортных происшествий в России: подходы к оценке, тенденции и перспективы // Демографическое обозрение. - 2019. - Т.6. - №3. - С. 58-84.

- EDN: TONMYF

- Масляков В.В., Барачевский Ю.Е., Павлова О.Н. и др. Организационные аспекты оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с повреждениями лицевого черепа // Медицина катастроф. - 2021. - №2(114). - С.65-67.

- Умаров О.М. Особенности сочетанной травмы челюстно-лицевой области // Вестник экстренной медицины. - 2016. - Т.IХ. - №1. - С.38-39.

- Ахмедов М.М., Мусаев Т.С. Анализ сочетанных и множественных травм у детей после дорожно-транспортного происшествия // Вестник экстренной медицины. - 2015. - №2. - С.19-20.

- Марченко Д.В. Проблемы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП: современный аспект // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2009. - №3(50). - С.113-118.

- EDN: UGYVAX

- Гуманенко Е.К., Бояринцев В.В., Супрун Т.Ю. и др. Объективная оценка тяжести травм. СПб.: ВМедА, 1999. - 110 с.

- EDN: ZDPWXV