Результаты лечения проксимального рака желудка в зависимости от объема хирургического вмешательства

Автор: Максимов М.О., Тузиков С.А., Стрижаков Г.Н., Родионов Е.О.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

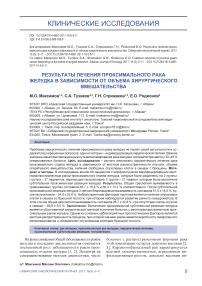

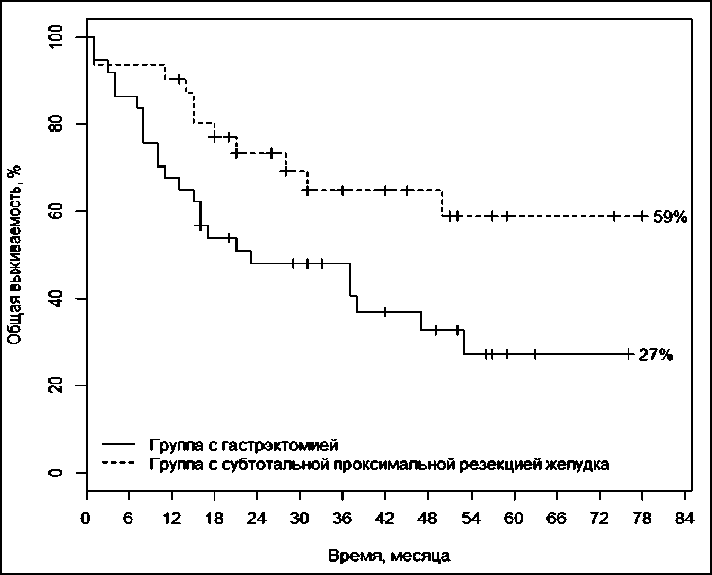

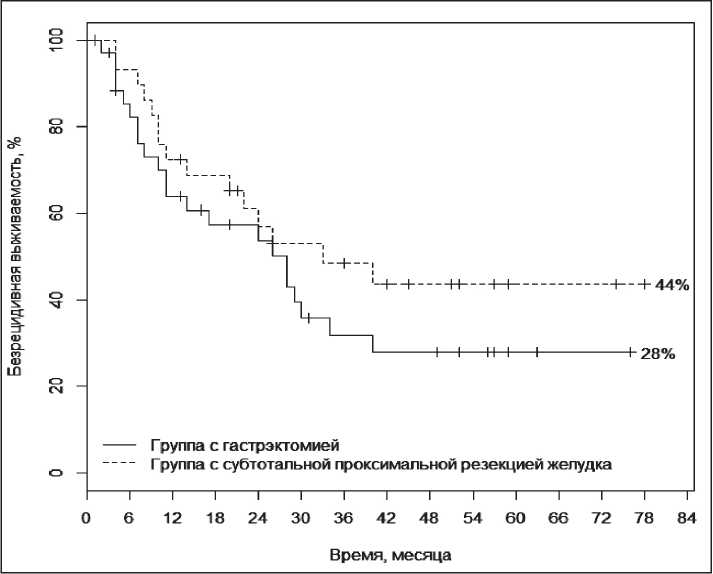

Проблема хирургического лечения проксимального рака желудка не теряет своей актуальности и содержит ряд нерешенных вопросов, один из которых - индивидуализация хирургической тактики. Важное значение имеет имплантационный путь метастазирования рака желудка, который встречается у 30-40 % оперированных больных. Цель исследования - изучить результаты хирургического лечения рака проксимального отдела желудка в зависимости от местной распространенности опухоли, объема оперативного вмешательства, наличия свободных опухолевых клеток в смывах с брюшины. Материал и методы. В исследование вошли 68 пациентов с морфологически верифицированным местнораспространенным раком проксимального отдела желудка, которые были разделены на 2 группы: I группа - 37 пациентов, перенесших гастрэктомию; II группа - 31 пациент, которым была выполнена субтотальная проксимальная резекция желудка. Результаты. Общая трехлетняя выживаемость в сравниваемых группах составила 48,7 ± 16,9 % и 66,4 ± 13,2 % соответственно. После субтотальной проксимальной резекции желудка 3-летняя безрецидивная выживаемость составила 51,5 ± 18,5 %, после гастрэктомии - 34,8 ± 25,6 %. Неблагоприятным фактором прогноза является наличие опухолевых клеток в смывах из брюшной полости, при котором наблюдается развитие раннего канцероматоза. В этом случае общая двухлетняя выживаемость составила 26,7 ± 42,8 %, при отсутствии клеток опухоли в смывах - 69,8 ± 9,0 %. Заключение. Выполнение проксимальной субтотальной резекции желудка является обоснованной хирургической тактикой в лечении больных с местнораспространенным проксимальным раком желудка. Одним из основных неблагоприятных прогностических факторов является местная распространенность процесса, при которой значимо увеличивается вероятность лимфогенного метастазирования и обсеменения опухолевыми клетками брюшной полости.

Рак желудка, проксимальный рак желудка, хирургическое лечение, проксимальная субтотальная резекция, гастрэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/140254142

IDR: 140254142 | УДК: 616.33-006.6-089-036.8 | DOI: 10.21294/1814-4861-2017-16-5-5-11

Текст научной статьи Результаты лечения проксимального рака желудка в зависимости от объема хирургического вмешательства

Больные получали радикальное хирургическое лечение в условиях ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» в период с 2010 по 2015 г.

Распределение пациентов по полу и возрасту было следующим: 43 (63,2 %) – мужчины, 25 (36,8 %) – женщин. Возрастной диапазон среди мужчин составил от 37 до 88 лет, в среднем – 62 года. У женщин – от 50 до 78 лет, средний возраст составил 65,3 года.

В обеих группах перигастральная лимфодис-секция в объеме D2 являлась обязательным компонентом радикальной операции. В 37 (54,4 %) случаях хирургические вмешательства носили комбинированный характер со спленэктомией, резекцией поджелудочной железы и диафрагмы. В послеоперационном периоде во всех случаях проводилось морфологическое исследование краев резекции и удаленных лимфатических узлов. Ста-дирование проводилось по классификации TNM 7 пересмотра (2009) с учетом данных морфологического исследования операционного материала.

Полученные результаты подвергались статистическому анализу при помощи программы STATISTICA 7.0. Достоверность отличий изучаемых данных проверяли с помощью непараметрических критериев U-критерия Манна – Уитни, W-критерия Уилкоксона, точного теста Фишера.

Результаты исследования

При анализе длительности хирургического вмешательства было установлено, что в I группе средняя продолжительность хирургического вмешательства равнялась 105,2 ± 5,8 мин, что на 13 мин

Таблица 1

Частота поражения парагастральных лимфоузлов в зависимости от местной распространенности опухоли

|

Группы ЛУ |

Этап |

T3 (n=34) |

T4 (n=34) |

р |

|

№ 1 – правые паракардиальные |

1 |

13 (38,2 %) |

21 (61,8 %) |

0,09 |

|

№ 2 – левые паракардиальные |

1 |

14 (41,2 %) |

31 (91,2 %) |

<0,001 |

|

№ 3 – малая кривизна |

1 |

12 (35,3 %) |

19 (55,9 %) |

0,144 |

|

№ 4 – большая кривизна |

1 |

10 (29,4 %) |

21 (61,8 %) |

0,015 |

|

№ 5 – надпривратниковые |

3 |

5 (14,7 %) |

9 (26,5 %) |

0,368 |

|

№ 6 – подпривратниковые |

3 |

4 (11,8 %) |

4 (11,8 %) |

1* |

|

№ 7 – левой желудочной артерии |

2 |

11 (32,4 %) |

21 (61,8 %) |

0,029 |

|

№ 8 – общей печеночной артерии |

2 |

8 (23,5 %) |

12 (35,3 %) |

0,425 |

|

№ 9 – чревного ствола |

2 |

5 (14,7 %) |

12 (35,3 %) |

0,093 |

|

№ 10 – ворот селезенки |

2 |

8 (23,5 %) |

17 (50,0 %) |

0,044 |

|

№ 11 – селезеночной артерии |

2 |

9 (26,5 %) |

14 (41,2 %) |

0,305 |

|

№ 12 – гепатодуоденальные |

3 |

3 (8,8 %) |

4 (11,8 %) |

1* |

|

№ 13 – ретропанкреатические |

м |

0 |

6 (17,6 %) |

0,025* |

|

№ 14 – верхних брыжеечных сосудов |

м |

2 (5,9 %) |

1 (2,9 %) |

1* |

|

№ 15 – корень брыжейки ободочной кишки |

м |

3 (8,8 %) |

1 (2,9 %) |

0,614* |

|

№ 16 – парааортальные |

м |

1 (2,9 %) |

4 (11,8 %) |

0,356* |

Таблица 2

Частота опухолевого обсеменения операционного поля в зависимости от распространенности процесса

Количество осложнений ближайшего послеоперационного периода в сравниваемых группах значимо не отличалось. Однако у пациентов I группы значимо чаще встречалось такое осложнение, как несостоятельность анастомоза, – в 18,9 % случаях, во II группе - в 9,7 % случаях (р<0,05). Послеоперационная летальность составила 7,4 % (в I группе – 8,1 %, во II группе – 6,5 %), статистически значимых различий в сравниваемых группах не отмечено. Основной причиной летальных исходов явился перитонит на фоне несостоятельности анастомоза – в 4 из 5 случаев. В одном случае причиной смерти больного стала сердечно-сосудистая недостаточность.

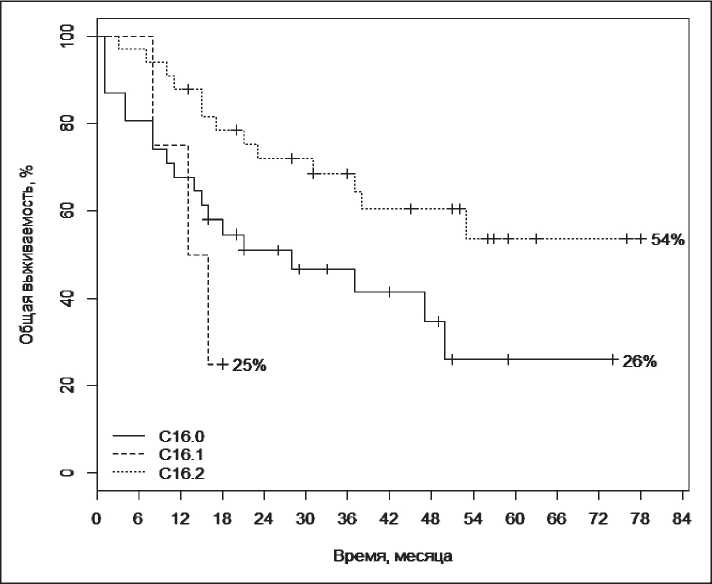

Рис. 1. Показатели общей кумулятивной выживаемости в сравниваемых группах

Рис. 2. Показатели безрецидивной кумулятивной выживаемости в сравниваемых группах

Рис. 3. Показатели общей кумулятивной выживаемости в зависимости от результатов смывов с брюшной полости

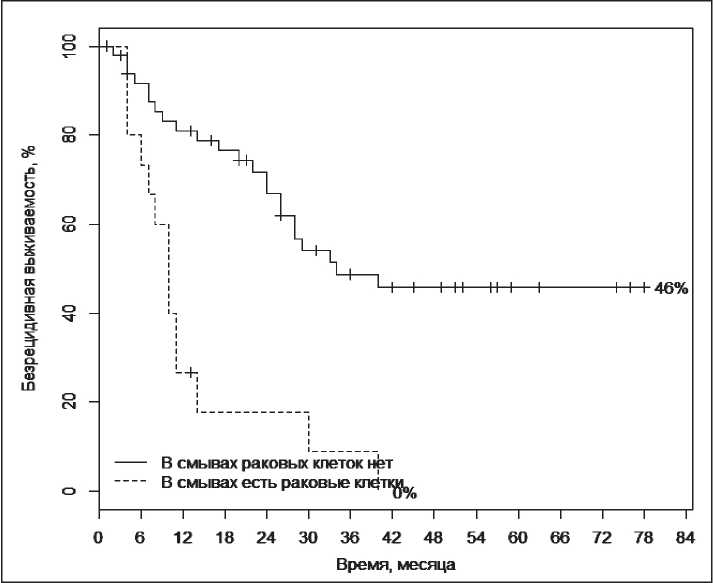

Рис. 4. Показатели общей кумулятивной выживаемости в сравниваемых группах в зависимости от локализации первичной опухоли

Обсуждение

Список литературы Результаты лечения проксимального рака желудка в зависимости от объема хирургического вмешательства

- Имянитов Е.Н. Эпидемиология и биология рака желудка. Практическая онкология. 2009; 1 (10): 1-7

- Писарева Л.Ф., Одинцова И.Н., Ананина О.А., Афанасьев С.Г., Волков М.Ю., Давыдов И.М. Рак желудка в Томской области: эпидемиологические аспекты. Сибирский онкологический журнал. 2013; 3: 40-43

- Афанасьев С.Г., Августинович А.В., Тузиков С.А., Авдеев С.В., Пак А.В., Волков М.Ю., Савельев И.Н. Результаты расширенных и комбинированных операций по поводу рака желудка и кардиоэзофагиального перехода. Сибирский онкологический журнал. 2011; 6: 23-27

- Партс С.А., Тузиков С.А., Лесков С.В., Кузьмина Е.С., Афанасьев С.Г., Волков М.Ю. Ближайшие и отдаленные результаты комбинированного лечения больных кардиальным раком желудка с использованием предоперационной лучевой терапии. Сибирский онкологический журнал. 2011; 2: 67-71

- Алиев А.Р., Зейналов Р.С., Агаларов И.Ш. Результаты хирургического лечения проксимального рака желудка. Современные технологии в медицине. 2011; 1: 92-94