Результаты лечения сарком мягких тканей кисти и стопы в ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ»

Автор: Грибкова Е.И., Мусаев Э.Р., Давыдов М.М., Абдулжалиев А.Т.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: Саркомы мягких тканей (СМТ) дистальных отделов конечностей представляют собой редкую гетерогенную группу злокачественных опухолей соединительной ткани, публикации о которой крайне ограниченны. Они требуют особого подхода ввиду небольших размеров и функциональной значимости зон, на которых они расположены. Цель исследования: проанализировать клинико-морфологические характеристики сарком мягких тканей кисти и стопы и оценить результаты лечения пациентов с данными типом опухолей в зависимости от разных факторов. Материалы и методы: основу нашей работы составил ретроспективный анализ клинических наблюдений пациентов с саркомами мягких тканей кисти и стопы, проходивших обследование и лечение в ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» в период с 2004 по 2023 г. Результаты: В исследование было включено 50 пациентов с саркомами мягких тканей кисти и стопы. Среди них было 24 мужчины и 26 женщин со средним возрастом на момент начала лечения 45 лет. Из 50 случаев сарком 12 локализовались в области кисти и 38 в области стопы. Наиболее распространенными гистологическими подтипами были эпителиоидная саркома в области кисти и синовиальная саркома в области стопы. Пятилетняя общая выживаемость (ОВ) составила 55,9 %. У пациентов, получивших лечение в непрофильном учреждении, не наблюдалась статистически значимая разница в ОВ и выживаемости без прогрессирования (ВБП). Пятилетняя ОВ в группе СМТ области фаланг пальцев по сравнению с опухолями более проксимальных локализаций была достоверно выше (p = 0,025). При локализации в области фаланг пальцев опухоль чаще имела размер 5 см и менее (p = 0,007), однако больший размер опухоли (> 5 см) не был связан с более низкой выживаемостью. ОВ достоверно снижалась пропорционально увеличению стадии. Выводы: Большинство сарком мягких тканей у отобранной группы пациентов имеют размер менее 5 см, что указывает на то, что в области дистальных отделов конечностей его не следует использовать в качестве диагностического порога. Пятилетняя ОВ у пациентов с СМТ фаланг пальцев выше, чем у пациентов с саркомами более проксимальных локализаций.

Саркома мягких тканей, кисть, стопа, хирургическое лечение сарком мягких тканей

Короткий адрес: https://sciup.org/140310090

IDR: 140310090 | DOI: 10.18027/2224-5057-2024-017

Текст научной статьи Результаты лечения сарком мягких тканей кисти и стопы в ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ»

Саркомы мягких тканей (СМТ) являются редкой гетерогенной группой злокачественных опухолей соединительной ткани. В 2022 г. в Российской Федерации заболеваемость саркомами мягких тканей среди всех злокачественных новообразований составила 22,1 случая на 100 тыс. населения [1], что составляет около 1 % от всех злокачественных новообразований. В свою очередь, саркомы мягких тканей дистальных отделов конечностей представляют собой небольшую подгруппу СМТ (около 7% по данным литературы [2]).

В рекомендациях по лечению СМТ образование размером более 5 см является подозрительном в отношении саркомы [3,4], однако опухоли дистальных отделов конечностей отличаются меньшими размерами ввиду ограниченных анатомических пространств в области кисти и стопы, что также затрудняет их своевременную диагностику [2,5–7].

Редкость и разнообразие проявлений сарком мягких тканей кисти и стопы являются причиной их нерадикального удаления в учреждениях общего профиля [5]. Исследование Dean и соавт. показало тенденцию увеличения частоты местных рецидивов после удаления сарком дистальных отделов конечностей в неспециализированных клиниках [5]; Lans и соавт. пришли к выводу, что первичное лечение пациентов с СМТ кисти в неспециализированных учреждениях приводит к увеличению числа рецидивов, и, соответственно, повторных оперативных вмешательств и ампутаций [6].

Удаление опухоли с морфологически отрицательным краем резекции является основным методом лечения местнораспространенных сарком мягких тканей [8–10]. Ввиду анатомических особенностей и функциональной значимости дистальных отделов конечностей СМТ кисти и стопы требуют особого подхода. Достижение адекватных краев резекции в некоторых случаях способствует функциональной потере вследствие резекции сосудов, нервов и сухожилий, однако стремление сохранить функ- цию может поставить под угрозу радикальность выполненного оперативного вмешательства [11]. Объем и сложность операций в разных анатомических зонах дистальных отделов конечностей существенно отличаются вследствие сложности достижения морфологически отрицательного края резекции в более проксимальных отделах, в то время как саркому в области фаланг пальцев можно удалить путем простой ампутации. Исходя из этого, имеется предположение о необходимости разделения пациентов с СМТ кисти и стопы в зависимости от локализации первичной опухоли (фаланги пальцев или область пястья/запястья и плюсны/предплюсны).

По данным зарубежных исследований, посвященных саркомам мягких тканей дистальных отделов конечностей, пятилетняя частота местных рецидивов составила от 14 до 32,2 % , а общая пятилетняя общая выживаемость — от 78 до 87% [2,5,11,12]. Более высокий уровень ампутаций наблюдался в группе пациентов, перенесших удаление опухоли в непрофильном учреждении, однако в этой группе не было статистически значимой разницы в частоте местных рецидивов и общей выживаемости; больший размер опухоли был связан с более высокой частотой проксимальных ампутаций и местных рецидивов, а также более низкой выживаемостью [5,12,13].

Вопрос о клиническом прогнозе СМТ кисти и стопы как отдельной подгруппы среди сарком мягких тканей других локализаций остается открытым. По данным работы Gassert и соавт., изучавших образования мягких тканей размером 5 см и менее, саркомы мягких тканей кисти и стопы являются группой с наиболее благоприятным прогнозом по сравнению с саркомами мягких тканей других анатомических областей, однако это может быть следствием большего количества опухолей с низкой/промежуточной степенью злокачественности, встречающихся в дистальных отделах конечностей [14]. Другие исследования приходят к выводу, что саркомы мягких тканей с локализацией в области кисти агрессивны и имеют худший прогноз, чем опухоли такого же размера в других анатомических областях [11,12]. Это может быть обусловлено увеличением частоты R1 резекций при попытке органосохраняющего удаления опухоли (так как ампутация кисти обуславливает значительное снижение качества жизни пациентов), а также более агрессивными гистотипами опухолей в этих выборках. Корреляция частоты встречаемости гистологических подтипов сарком, степени их злокачественности с объемами проведенного лечения и онкологическими исходами в дистальных отделах конечностей остается не до конца ясной.

Редкость СМТ кисти и стопы, а также отсутствие в отечественной литературе исследований по данной теме делают актуальным изучение данной подгруппы сарком.

Целью нашего исследования является анализ клиникоморфологических характеристик сарком мягких тканей кисти и стопы и оценка результатов лечения пациентов с данными типом опухолей в ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основой работы является ретроспективное исследование, в ходе которого были проанализированы данные историй болезни пациентов из архива ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» с 2004 по 2023 г.

Критериями включения являлись: морфологически подтвержденный диагноз саркомы мягких тканей и локализация первичной опухоли дистальнее лучезапяст-ного/голеностопного суставов. Пациенты, которые ранее проходили лечение в других клиниках (в том числе неонкологического профиля) и обратились в наше учреждение, также были включены в исследование.

Была разработана и заполнена стандартизированная таблица данных, которая включала возраст, гистологический подтип и степень злокачественности опухоли, размер опухоли (в см), основные анамнестические данные (неоадъювантное лечение, дата и объем операции, состояние краев резекции, вид адъювантного лечения, сроки наблюдения и исход).

Определение гистологического подтипа опухоли проводилось согласно международной классификации опухолей мягких тканей ВОЗ (2020).

Клиническое стадирование проводилось с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ), при отсутствии результатов МРТ — компьютерной томографии (КТ). Размер опухоли определялся как наибольший размер опухоли, оцененный на основании вышеперечисленных методов.

Были проанализированы размеры опухолей, количество пациентов, перенесших лечение в непрофильных учреждениях, объемы проведенного лечения и то, как это связано с исходом заболевания. Также была определена 5-летняя общая выживаемость (ОВ) для всей выборки, и ОВ и выживаемость без прогрессирования (ВБП) в различных подгруппах, объединенных по определенному признаку.

ОВ и ВБП оценивали методом Каплана — Майера. ОВ рассчитывали от даты начала лечения до даты смерти или даты последнего наблюдения пациента, ВБП — от даты начала лечения до даты прогрессирования, даты смерти или даты последнего наблюдения пациента. Категориальные переменные сравнивали с использованием критерия χ2 или точного критерия Фишера. Различия считались статистически значимыми при p ≤ 0,05. Статистический анализ материала проводился с использованием программы StatTech v. 4.1.5 (разработчик — ООО «Статтех», Россия).

Таблица 1. Основные характеристики пациентов с саркомами мягких тканей кисти и стопы

Table. 1. Basic characteristics ofpatients with hand andfoot soft tissue sarcomas

|

Категория |

N |

% |

|

Количество пациентов |

50 |

100 |

|

Пол |

||

|

Женский |

26 |

52 |

|

Мужской |

24 |

48 |

|

Возраст на момент начала лечения (полных лет) |

||

|

< 50 |

29 |

58 |

|

≥ 50 |

21 |

42 |

|

Локализация опухоли |

||

|

Кисть |

12 |

24 |

|

Стопа |

38 |

76 |

|

Гистологический подтип опухоли |

||

|

Синовиальная саркома |

19 |

38 |

|

Светлоклеточная саркома |

5 |

10 |

|

Эпителиоидная саркома |

4 |

8 |

|

Саркома Юинга мягких тканей |

4 |

8 |

|

Плеоморфная саркома, недифференцированная |

4 |

8 |

|

Липосаркома |

3 |

6 |

|

Лейомиосаркома |

2 |

4 |

|

Веретеноклеточная саркома, недифференцированная |

2 |

4 |

|

Другие |

7 |

14 |

|

Степень злокачественности опухоли |

||

|

Низкая/промежуточная |

9 |

18 |

|

Высокая |

41 |

82 |

|

Стадия заболевания |

||

|

IA (T1N0M0, G1) |

2 |

4 |

|

IB (T2N0M0, G1) |

1 |

2 |

|

II (T1N0M0, G2) |

3 |

6 |

|

II (T1N0M0, G3) |

15 |

30 |

|

IIIA (T2N0M0, G2) |

3 |

6 |

|

IIIA (T2N0M0, G3) |

17 |

34 |

|

IIIB (T3N0M0, G3) |

3 |

6 |

|

IV (T1N1M1, G3) |

1 |

2 |

|

IV (T1–3N1M0, G3) |

2 |

4 |

|

IV (T2N0M1, G3) |

2 |

4 |

|

Средний размер опухоли (см) |

||

|

≤ 5 |

24 |

48 |

|

> 5 |

26 |

52 |

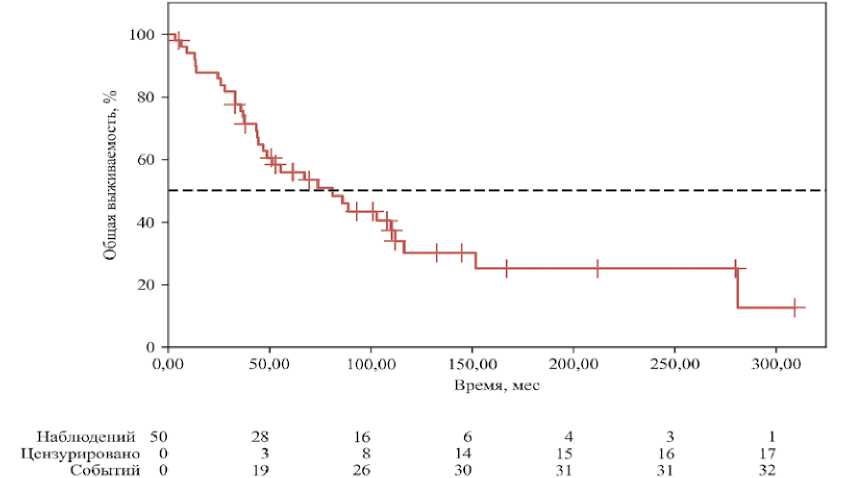

Рисунок 1. ОВ пациентов с саркомами мягких тканей кисти и стопы

Figure 1. Overall survival of patients with hand andfoot soft tissue sarcomas

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование было включено 50 пациентов с саркомами мягких тканей кисти и стопы. Среди них было 24 мужчины и 26 женщин со средним возрастом на момент начала лечения 45 лет. Из 50 случаев сарком 12 локализовались в области кисти и 38 в области стопы (табл. 1).

Наиболее часто встречающимися гистологическими подтипами СМТ в общей выборке являлись: синовиальная саркома, светлоклеточная саркома, эпителиоидная саркома, саркома Юинга мягких тканей, недифференцированная плеоморфная саркома. Самым частым гистологическим подтипом в области стопы являлась синовиальная саркома (n = 16), в области кисти — эпителиоидная саркома (n = 4). Большинство опухолей имели высокую степень зло- качественности. Средний размер опухоли составил 5,8 см (на кисти — 4,4 см, на стопе — 6 см).

Был проведен анализ выживаемости всех пациентов из нашей выборки. Медиана ОВ составила 81 мес. от начала наблюдения, 5-летняя общая выживаемость — 55,9% (рис. 1).

Нами было проведено сравнение групп пациентов, перенесших органосохраняющее хирургическое лечение (удаление опухоли) в профильных онкологических учреждениях (отделениях) и учреждениях общего профиля. Основные результаты представлены в таблице 2.

При оценке результатов органосохраняющего хирургического лечения (удаления опухоли) в зависимости от профиля учреждения, достоверно чаще R1 резекции выполнялись в учреждениях общего (неонкологического) профиля (p = 0,024).

Таблица 2. Анализ влияния профиля учреждения на результат лечения СМТ кисти и стопы

Table 2. Influence of the hospital’s profile on the outcome of treatmentfor hand andfoot STS

|

Непрофильное учреждение |

Учреждение (отделение) онкологического профиля |

p-value |

|

|

R1 резекция опухоли, n (%) |

18/32 (56) |

6/32 (18) |

0,024 |

|

Количество ампутаций в результате продолженного роста/ локального рецидива заболевания, n (%) |

13/18 (72) |

4/6 (66) |

0,659 |

|

5-летняя ВБП 1 , % |

24 |

25 |

0,874 |

|

5-летняя ОВ 2 , % |

65 |

60 |

0,580 |

1 ВБП-выживаемость без прогрессирования

2 ОВ-общая выживаемость

Таблица 3. Влияние расположения опухоли на объем хирургического лечения и исход

Table 3. Influence of tumor localization on the surgical treatment option and outcome

|

СМТ1 области фаланг пальцев |

СМТ проксимальных локализаций |

p-value |

|

|

Удаление опухоли |

3/47 |

14/47 |

0,725 |

|

Частичная резекция кисти/стопы, n |

6/47 |

3/47 |

0,005 |

|

Ампутация на уровне предплечья/голени, n |

3/47 |

18/47 |

0,179 |

|

5-летняя ВБП, % |

64,8 |

27,9 |

0,093 |

|

5-летняя ОВ, % |

91,7 |

43,8 |

0,025 |

1 СМТ-саркома мягких тканей

Была проанализирована подгруппа пациентов, у которых после нерадикального (R1) органосохраняющего хирургического лечения возник продолженный рост опу-холи/локальный рецидив заболевания, после которого такие больные подверглись ампутации. Частота ампутаций после R1 резекции в учреждениях как онкологического, так и общего профиля достоверно не различалась (p = 0,659).

Различия выживаемости без прогрессирования, а также общей выживаемости в исследуемых группах не были статистически значимы (p = 0,874 и p = 0,580 соответственно).

Мы разделили пациентов на две группы в зависимости от расположения опухоли: фаланги пальцев и более проксимальные отделы (пясть/плюсна или запястье/пред-плюсна). Результаты хирургического лечения и выживаемости представлены в таблице 3.

Частота выполнения частичной резекции кисти/стопы в группе СМТ проксимальных локализаций по сравнению с группой СМТ фаланг пальцев была ниже, различия были статистически значимыми (р = 0,005).

Частота выполнения органосохраняющих операций и полных ампутаций на уровне предплечья/голе-ни в исследуемых группах достоверно не различалась (р = 0,725 и р = 0,179 соответственно).

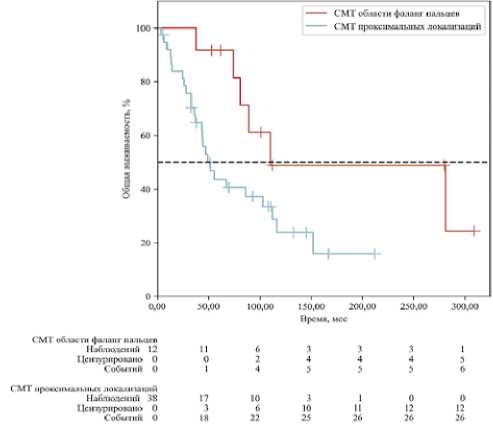

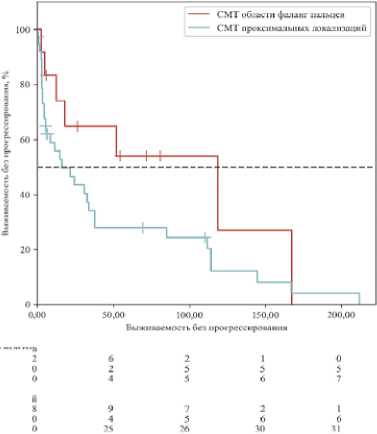

Графики 5-летней выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости в зависимости от расположения опухоли представлены на рисунках 2 и 3. При анализе 5-летней выживаемости без прогрессирования достоверные различия не были выявлены, однако 5-летняя общая выживаемость в группе СМТ области фаланг пальцев была достоверно выше. Пятилетняя ВБП в группе СМТ области фаланг пальцев составила 64,8%, в группе СМТ проксимальных локализаций — 27,9% (p = 0,093) (рис. 2), а 5-летняя ОВ составила 91,7 % и 43,8%, соответственно (p = 0,025) (рис. 3).

Рисунок 2. ВБП пациентов в зависимости от расположения опухоли

Цензурировано и

Рисунок 3. ОВ пациентов в зависимости от расположения опухоли

Figure 2. Progression-free survival of patients depending on tumor location

Figure 3. Overall survival of patients depending on tumor location

Таблица 4. Зависимость размера опухоли и степени злокачественности от расположения опухоли

Table 4. Dependence of tumor size and tumor grade on tumor location

|

Показатель |

Категории |

Расположение опухоли |

p-value |

|

|

Фаланги пальцев |

Проксимальные локализации |

|||

|

Размеры опухоли |

≤ 5 см |

10 (83,3) |

14 (36,8) |

0,007 |

|

> 5 см |

2 (16,7) |

24 (63,2) |

||

|

Степень злокачественности (G) |

G1/G2 |

4 (33,3) |

9 (23,7) |

0,707 |

|

G3 |

8 (66,7) |

29 (76,3) |

||

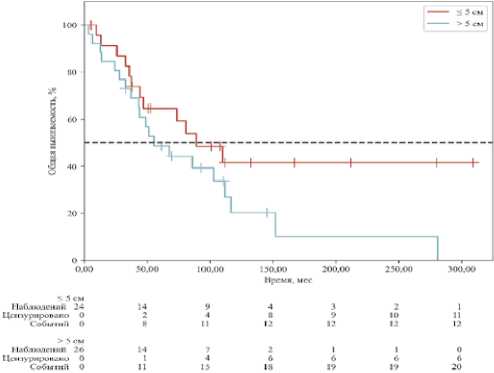

Рисунок 4. ОВ пациентов в зависимости от размера опухоли

Figure 4. Overall survival ofpatients depending on tumor size

Таблица 5. Зависимость стадии заболевания от размера опухоли

Table 5. Dependence of disease stage on tumor size

|

Показатель |

Категории |

Размеры опухоли |

p-value |

|

|

≤5 см |

>5 см |

|||

|

Стадия |

IA, IB |

2 (8,3) |

1 (4,0) |

<0,001 |

|

II |

18 (75,0) |

0 (0,0) |

||

|

IIIA, IIIB |

2 (8,3) |

21 (84,0) |

||

|

IV |

2 (8,3) |

3 (12,0) |

||

Также был проведен анализ зависимости размера опухолей и степени их злокачественности от локализации (фаланги пальцев/проксимальные локализации). Результаты представлены в таблице 4.

При локализации в области фаланг пальцев опухоль достоверно чаще имела размер ≤ 5 см (p = 0,007), однако при оценке степени злокачественности в зависимости от расположения опухоли, нам не удалось установить статистически значимых различий (p = 0,707).

Кроме того, был проведен анализ зависимости стадии заболевания от размера опухоли (табл. 5).

Исходя из полученных данных, были установлены статистически значимые различия (p < 0,001).

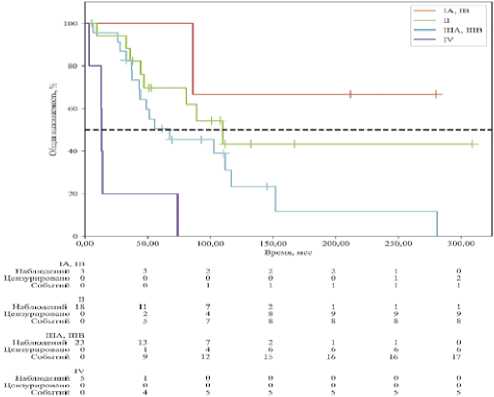

Также была оценена общая выживаемость пациентов в зависимости от размера опухоли и от стадии заболевания (рис. 4, 5).

ОВ в группе сарком, имеющих размер ≤ 5 см была выше, чем в группе с размерами > 5 см, и составила 64,7 % против 49,3%, однако эти различия не были статистически значимы (p = 0,117) (рис. 4). Общая выживаемость достоверно снижалась пропорционально увеличению стадии (p = 0,04) (рис. 5).

Рисунок 5. ОВ пациентов в зависимости от стадии заболевания

Figure 5. Overall survival ofpatients depending on tumor stage

ОБСУЖДЕНИЕ

Наше исследование является одним из немногих, где саркомы мягких тканей кисти и стопы рассматриваются как отдельная подгруппа среди всех СМТ. По результатам исследования, самыми часто встречающимися гистологическим подтипами в области стопы являлась синовиальная саркома, в области кисти — эпителиоидная саркома, что соответствует результатам зарубежных работ [5,11–13,15–17]. В нашем исследовании большинство сарком мягких тканей кисти и часть сарком стопы имеют размеры менее 5 см, что указывает на то, что,хотя размер может быть полезным прогностическим фактором, его не следует использовать в качестве диагностического порога для направления пациента в специализированное учреждение.

Пятилетняя общая выживаемость составила 55,9%, что может быть обусловлено низкой приверженностью пациентов в РФ к лечению, а также относительно большим числом пациентов (n = 23, 46%), изначально лечившихся в непрофильных учреждениях. Среднее время до направления пациента в специализированное онкологическое учреждение составило 3,5 мес.

При сравнении результатов лечения в зависимости от профиля учреждения достоверно чаще R1 резекции выполнялись в учреждениях общего профиля (p = 0,024); в случаях рецидива заболевания после нерадикального хирургического лечения в обеих группах частота ампутаций была пропорциональна количеству R1 резекций и статистически не различалась (р = 0,659). Различия ВБП, а также ОВ в исследуемых группах также не были достигнуты (p = 0,874; p = 0,580), и эти результаты соответствуют данным других авторов [5].

Ни одно из исследований, посвященных СМТ кисти/сто-пы, не разделяло пациентов на группы в зависимости от расположения опухоли (фаланги пальцев и более проксимальные локализации). В результате анализа этих подгрупп шансы на выполнение частичной резекции кисти/сто-пы в группе СМТ фаланг пальцев были достоверно выше (р = 0,005), однако нам не удалось выявить статистически значимых различий в частоте выполнения органосохраняющих операций и ампутаций на уровне предплечья/голени (р = 0,725; р = 0,179). Пятилетняя ОВ в группе СМТ области фаланг пальцев была значительно выше и составила 91,7% против 43,8% в группе более проксимальных локализаций (p = 0,025). Эти различия делают возможным введение разделения по расположению опухоли в классификации TNM.

В попытке найти причину существенных различий в ОВ в подгруппах сарком с различной локализацией мы определили зависимость размера опухолей и степени их зло- качественности от расположения. Опухоли фаланг пальцев достоверно чаще имели размер 5 см и менее (p = 0,007). В некоторых исследованиях [5,18], как и в нашем, увеличение размера опухоли не было достоверно связано со снижением выживаемости. Однако в работах Dadras и соавт., Houdek и соавт., Lans и соавт., Salipas и соавт. размер опухоли являлся важным прогностическим фактором и определял ОВ [6,12,19,20].

При опухолях размером 5 см и менее достоверно чаще встречалась II стадия, при опухолях более 5 см превалировала III стадия (p < 0,001). С увеличением стадии заболевания выживаемость снижалась (p = 0,012).

Небольшая численность группы пациентов в связи с редкостью патологии, а также гетерогенность морфологических подтипов опухолей не позволяют достоверно определить факторы прогноза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Саркомы мягких тканей кисти и стопы, также как и СМТ других локализаций, являются гетерогенной группой опухолей, объединенной общим происхождением. Основными отличиями сарком дистальных отделов конечностей являются функциональная значимость зон, на которых они расположены, а также меньшие размеры относительно сарком других локализаций. Для окончательного решения вопроса о влиянии расположения опухоли (фаланги пальцев/про-ксимальные локализации) на ОВ необходимо проведение исследования с выявлением зависимости этого признака от других факторов с расширением исследуемой группы пациентов, насколько это возможно. С учётом полученных данных мы также будем развивать это исследование с акцентом на анализ влияния определенных видов лечения на безрецидивную выживаемость (БРВ), ВБП и ОВ в этой группе опухолей.