Результаты многолетнего изучения экономически значимых признаков у сортов розы эфиромасличной в предгорной зоне Крыма

Автор: Золотилов В.А., Невкрытая Н.В., Золотилова О.М., Скипор О.Б., Кривда С.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетика и селекция

Статья в выпуске: 1 т.60, 2025 года.

Бесплатный доступ

Роза эфиромасличная - одна из наиболее ценных эфиромасличных культур, возделываемых во многих странах. Плантация этой культуры при соответствующем уходе может эксплуатироваться до 20-30 лет. Однако конкретные данные по динамике продуктивности плантации в связи с ее возрастом в литературе отсутствуют. В настоящей работе впервые приведены данные анализа показателей продуктивности четырех сортов розы эфиромасличной, подтверждающие эффективность использования производственной плантации на протяжении длительного периода (14 лет) в условиях предгорной зоны Крыма. Цель исследования - сравнительный анализ сортов розы эфиромасличной по основным хозяйственно ценным показателям с учетом возраста плантации в условиях предгорной зоны Крыма. Объектом исследования были сорта розы эфиромасличной Лань (сорт Белая [Rosa alba L.] × сорт Мичуринка [R. damascena Mill. × R. gallica L.]), Лада (сорт Белая [Rosa alba L.] × сорт Мичуринка [R. damascena Mill. × R. gallica L.]), Легрина (сорт Белая [Rosa alba L.] × сорт Мичуринка [ R. damascena Mill. × R. gallica L.]) и Золушка (сорт Весна [Rosa damascеna Mill. × R. gallica subsp. еryosyla Kell. var. аustriaca Grantz f. рanonica Br.] × сорт Крымская красная [R. galica L.]). Все сорта имели гибридное происхождение и размножались клонированием. Исследования проводили в течение 14 лет (2010-2023 годы) на экспериментальной базе селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИСХ Крыма, расположенной в предгорной зоне Крыма (с. Крымская роза, Белогорский р-н). Почва опытного участка - южный карбонатный тяжелый суглинистый чернозем, на элювии и делювии плотных карбонатных пород комковатой структуры. Питомник, в котором размещены все сорта, был заложен осенью 2008 года. Для посадки использовали корнесобственные саженцы сортов Лань и Лада и селекционных номеров Г-122 и 2030, которые успешно прошли конкурсное сортоиспытание и в 2017 году были зарегистрированы как сорта под коммерческими названиями Легрина и Золушка. Делянки однорядковые по 10 растений со схемой посадки 2,5×1,0 м, площадь учетной делянки - 25 м2. В питомнике ежегодно выполняли комплекс агротехнических мероприятий, рекомендуемых для зоны. Начиная со второго года вегетации (2010 год - первый цветосбор), проводили фенологические наблюдения, учеты и анализы, предусмотренные методикой селекции розы эфиромасличной. Для каждого сорта определяли массу и махровость цветка, зимостойкость, бутонообразовательную способность, общее состояние растений, урожайность цветков, содержание и сбор декантированного эфирного масла, массовую долю и сбор конкрета. Учеты, наблюдения и анализы были выполнены в соответствии с методическими рекомендациями по селекции и биохимическим исследованиям эфиромасличных культур. Зимостойкость всех сортов была высокой - 4,5-4,9 балла (по 5-балльной шкале). Максимальное число лепестков в цветке у сорта Золушка - 69,7±2,1 шт. Сорта Лань и Легрина не различались по этому показателю - соответственно 63,9±1,9 и 64,5±1,6 шт. Наименьшую махровость цветка (число лепестков 49,5±0,7) имел сорт Лада, наименьшую массу цветка - сорт Лань (3,29±0,10 г), наибольшую - сорт Легрина (4,43±0,08 г). Продуктивность сортов с возрастом повышалась, и есть основание полагать, что за годы наблюдения она еще не достигла максимума. К 14-му цветосбору урожайность сортов Лань, Лада, Легрина и Золушка повысилась по сравнению с 1-м цветосбором соответственно в 5,0; 3,8; 12,3 и 7,8 раза. Массовая доля эфирного масла в цветках всех сортов практически не меняется под влиянием метеоусловий и составляла у сортов Лань, Лада и Легрина в среднем 0,025±0,001 %, у сорта Золушка - 0,011±0,001 %. Исходя из полученных данных потенциально сбор декантированного эфирного масла у сорта Легрина при среднем показателе 1,31±0,18 кг/га за 14 цветосборов составлял 18,37 кг/га, что выше показателей у сортов Лань, Лада и Золушка в 1,9; 1,7 и 2,8 раза. По сбору конкрета сорта Легрина и Золушка (9,63±1,92 и 9,31±1,41 кг/га) превосходили сорта Лань и Лада в 1,5 раза. Таким образом, использование всех проанализированных сортов розы эфиромасличной в сельскохозяйственном производстве возможно на протяжении длительного периода без потери хозяйственно ценных показателей.

Роза эфиромасличная, сорт, урожайность, эфирное масло, цветок

Короткий адрес: https://sciup.org/142244137

IDR: 142244137 | УДК: 633.811.615 | DOI: 10.15389/agrobiology.2025.1.48rus

Текст научной статьи Результаты многолетнего изучения экономически значимых признаков у сортов розы эфиромасличной в предгорной зоне Крыма

Роза эфиромасличная — одна из наиболее ценных эфиромасличных культур. Большинство возделываемых в мире сортов, хемотипов, гибридов принадлежит к видам Rosa damascena Mill., R. gallica L., R. centifolia L. и R. alba L. Каждый из генотипов роз имеет свои преимущества, которые используются в селекционных программах (1). В Болгарии роза дамасская R. damascena Mill. f. trigintipetala Dieck. (роза Казанлыкская) выращивается с XIV века. Болгарское розовое масло востребовано в мире благодаря качеству и прекрасному аромату (2, 3). В настоящее время этот вид широко культивируется в Болгарии, Иране, Турции, Франция, Италия, Марокко, США и Индии, Китае и других странах (4-6). Мировое производство розового масла составляет около 4,5 т в год.

Наиболее ценный продукт переработки цветков розы эфиромасличной — эфирное масло, в состав которого входят цитронеллол, гераниол, нерол (7-9). Благодаря высокой ценности компонентного состава продукты переработки цветков розы находят широкое применение в парфюмернокосметическом, фармацевтическом производствах, медицине, ароматерапии (10-13). Эфирное масло розы, по данным ряда исследований, проявляет антимикробные, противовирусные, антибактериальные, противогрибные, антиоксидантные свойства, оказывает обезболивающее, противораковое, антидиабетическое, антидепрессантное, очищающее, возбуждающее, седативное, афродизиакальное действие (12-14). Его можно использовать в качестве фитовегеторегулятора для лечения неврозов, вегетососудистой дистонии, бессонницы, а также в аэрофитотерапии (14-17). Есть информация об эффективности использования эфирного масла розы для лечения болезни Альцгеймера (18).

Цветки розы эфиромасличной и эфирное масло применяются в кондитерском и ликероводочном производстве, при изготовлении разнообразных безалкогольных напитков, конфет, джемов, варенья, сиропов, цукатов, компотов и других сладостей (щербет, рахат-лукум и т.д.) (9, 19).

Ценный продукт переработки цветков розы — конкрет, получаемый при экстракции цветков (19, 20). Этанолрастворимая часть конкрета в смеси с дистилляционным эфирным маслом, так называемое абсолютное эфирное масло (абсолю), состоит в основном из фенилэтилового спирта, цитронеллола, гераниола, нерола, нонадецена, метилэвгенола, эвгенола, нонадекана и бензилового спирта (21, 22). Абсолю используется в элитной парфюмерии, натуральной косметике, клинической ароматерапии (7, 12).

В Крыму — регионе, благоприятном по своим природно-климатическим условиям для большого числа видов эфиромасличных и лекарственных растений, в период расцвета эфиромасличной отрасли (1970-1980-е годы) розу эфиромасличную выращивали на площади до 1500 га. При этом вырабатывалось около 1,5 т эфирного масла розы (30 % общесоюзного производства) (10). В настоящее время розе эфиромасличной не уделяется должного внимания и, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым на 2023 год, в Крыму числится менее 50 га промышленных насаждений. Однако сырье розы и натуральные продукты его переработки остаются востребованными в ряде отраслей производства.

Одним из важных факторов интенсификации эфиромасличного ро-зоводства служит создание и внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к экологическим условиям региона, и получение стабильных урожаев с плантации в течение продолжительного периода. В настоящее время в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» в России включены пять сортов розы эфиромасличной (оригинатор и собственник — ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма, НИИСХ Крыма) (23).

При создании этих сортов в гибридизации были использованы виды R. damascena Mill., Rosa gallica subsp. åryosyla Kell. var. àustriaca Grantz f. ðanonica Br., R. gallica L., R. alba L. (9, 24). В мировой практике для идентификации сортов возделываемых культур, в том числе и сортов розы, используют методы молекулярной генетики (25). На все сорта розы эфиромасличной НИИСХ Крыма разработаны генетические паспорта (26).

Роза эфиромасличная при соответствующем уходе может возделываться на одном месте до 20-30 лет (10). Однако конкретные данные по динамике продуктивности в связи с возрастом сортовой плантации розы в литературе отсутствуют. Показатели продуктивности и качества возделываемых сортов розы эфиромасличной подвержены колебаниям в зависимости от условий выращивания, почвенно-климатических и метеорологических факторов (27, 28). Поэтому особое значение имеет комплексная оценка сортов с целью выявления их адаптивности и стабильности на протяжении длительного периода эксплуатации плантации. Это позволит выбрать для возделывания сорт, оптимальный для заданного направления использования.

В настоящей работе впервые приведены данные анализа показателей продуктивности четырех сортов розы эфиромасличной, подтверждающие эффективность использования производственной плантации на протяжении длительного периода (14 лет) в условиях предгорной зоны Крыма.

Цель исследования — сравнительный анализ сортов розы эфиромасличной по основным хозяйственно ценным показателям с учетом возраста плантации в условиях предгорной зоны Крыма.

Ìåòîäèêà. Объектом исследования были сорта розы эфиромасличной Лань (сорт Белая [ Rosa alba L.] ½ сорт Мичуринка [ R. damascena Mill. ½ R. gallica L.]), Лада (сорт Белая [ Rosa alba L.] ½ сорт Мичуринка [ R. damascena Mill. ½ R. gallica L.]), Легрина (сорт Белая [ Rosa alba L.] ½ сорт Мичуринка [ R. damascena Mill. ½ R. gallica L.]) и Золушка (сорт Весна [ Rosa damascåna Mill. ½ R. gallica subsp. åryosyla Kell. var. àustriaca Grantz f. ðanonica Br.] ½ сорт Крымская красная [ R. galica L.]). Все сорта имели гибридное происхождение и размножались клонированием.

Исследования проводили в течение 14 лет (2010-2023 годы) на экспериментальной базе селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИСХ Крыма, расположенной в предгорной зоне Крыма (с. Крымская роза, Белогорский р-н).

Территория относится к северному подрайону с умеренно мягкой зимой (29). В Предгорье Крыма климат степной, умеренно континентальный, с засушливым жарким летом, частой сменой жары и нерегулярно выпадающими осадками. В летний период преобладает северо-восточное направление перемещения воздушных масс со скоростью более 15 м/с и продолжительностью 7-14 сут, что приводит к снижению запаса почвенной влаги. В целом, климат зоны засушливый, с мягкой зимой. Среднегодовая температура воздуха — около 10 °С. Продолжительность периода с положительной температурой воздуха — в среднем 292 сут/год. Средняя температура июля — 21 °С, января 0,8 °С. Возможно повышение температуры летом до 40 °С и понижение зимой до -30 °С. Среднемноголетняя сумма осадков — 498 мм, среднегодовая влажность воздуха — 70 %. Гидротермический коэффициент (0,91) указывает на засушливый характер погодных условий.

Почва опытного участка — южный карбонатный тяжелый суглинистый чернозем, на элювии и делювии плотных карбонатных пород комковатой структуры. Содержание гумуса пониженное (2,5 %), азота — низкое (0,54-0,96), калия — повышенное (36,7-38,1), фосфора — высокое (5,9-

6,0 мг/100 г почвы), рН 7,5-7,8 (29).

Питомник, в котором размещены все сорта, был заложен осенью 2008 года. Для посадки использовали корнесобственные саженцы сортов Лань и Лада и селекционных номеров Г-122 и 2030, которые успешно прошли конкурсное сортоиспытание и в 2017 году были зарегистрированы как сорта под коммерческими названиями Легрина и Золушка (23, 24). Опыт заложен в четырех повторностях, делянки однорядковые по 10 растений со схемой посадки 2,5½1,0 м, площадь учетной делянки — 25 м2.

В питомнике ежегодно выполняли комплекс агротехнических мероприятий, рекомендуемых для зоны. Начиная со второго года вегетации (2010 год — первый цветосбор), проводили фенологические наблюдения, учеты и анализы, предусмотренные методикой селекции розы эфиромасличной (24, 30, 31).

Для каждого сорта определяли массу и махровость цветка, зимостойкость, бутонообразовательную способность, общее состояние растений, урожайность цветков, содержание и сбор декантированного эфирного масла, массовую долю и сбор конкрета. Зимостойкость определяли визуально после перезимовки по степени повреждения растений. Во время полной бутонизации оценивали бутонообразовательную способность: учитывали общее число цветоносных побегов на растении, число бутонов в соцветии, их расположение на кусте.

Общее состояние растений оценивали при осмотре трижды: в период бутонизации, через 1-1,5 мес после окончания уборки и перед уходом в зиму. Отмечали выравненность кустов по высоте и мощности развития, а также степень повреждения вредителями и болезнями. Зимостойкость, бутонообразовательную способность и общее состояние растений оценивали по 5-балльной шкале в четырех повторностях.

Массу цветка и число лепестков в цветке у каждого сорта определяли по 10 цветкам из общего сбора в двух повторностях трижды за период цветения. Анализ содержания декантированного эфирного масла проводили методом гидродистилляции в начале, середине и конце сбора урожая в двух повторностях (7, 31). Урожайность цветков определяли в четырех повторностях, сбор эфирного масла — в двух повторностях.

В связи с недостаточным количеством сырья определение массовой доли и сбора конкрета выполняли по анализу одной пробы — общий сбор цветков в двух повторностях (7, 8).

Статистическую обработку полученных данных — вычисление среднего показателя ( M), ошибки среднего (±SEM), коэффициентов вариации ( Cv ) выполняли с использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2010 (32). Уровень статистической значимости приведенных данных р < 0,05. Сравнение показателей проводили с использованием t -критерия Стьюдента.

Результаты. Фотографии исследованных сортов розы эфиромасличной представлены на рисунке 1.

Цветение розы обычно приходилось на период с 20 мая до 20 июня с небольшими колебаниями. Метеоусловия этого периода различались по годам. Среднемноголетние показатели температуры в мае и июне составляли соответственно 14,9 и 18,5 °С. Наиболее жаркими были условия 2018 и 2019 годов: средняя температура достигала 18,0-17,3 °С в мае и 21,3- 22,6 °С в июне. Значительные различия по годам были отмечены по количеству выпавших осадков. При среднемноголетнем суммарном количестве осадков в мае и июне 115,9 мм в экстремально засушливом 2018 году выпало всего 37,8 мл (32,4 % от нормы), а в самом влажном 2016 году — 168,0 мм (145,0 % относительно нормы).

А

Б

В

Рис. 1. Сорта розы эфиромасличной селекции ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма: А — Лань, Б — Лада, В — Легрина, Г — Золушка (с. Крымская роза, Белогорский р-н, 2024 год; фото В.А. Золотилова).

Г

В зависимости от температурного режима и количества осадков смещались сроки наступления и продолжительность всех последующих фаз вегетации, а также наблюдалась изменчивость некоторых показателей продуктивности и качества сортов розы эфиромасличной, что согласуется с имеющимися в литературе данными (28).

Важный показатель сорта — продолжительность периода цветения. Наибольшую ценность представляют сорта с длительным периодом цветения. В сухую и жаркую погоду период цветения короче.

Начало цветения находилось в прямой зависимости от теплового режима в период до начала цветения. Наиболее интенсивное цветение приходилось на вторую пятидневку от начала цветения. У изучаемых сортов длительность цветения составляла от 18 до 37 сут. Наиболее длительным цветением выделялись сорт Легрина — 30,1±1,3 сут. Средняя продолжительность цветения остальных сортов — 27,0-27,9 сут (табл. 1).

За все годы наблюдений самые ранние сроки начала и окончания цветения были отмечены у сортов Легрина и Лань. В 2010 году цветение было коротким у всех сортов (18-20 сут) в связи с небольшими размерами растений. Засушливые условия мая и июня 2011 года обусловили наименьшую продолжительность цветения молодых растений — всего 24-25 сут. В более влажные 2014 и 2016 годы продолжительность цветения была максимальной — 33-36 сут.

Зимостойкость — важный показатель для характеристики сорта розы эфиромасличной. За 14 лет наблюдений изучаемые сорта проявили высокую степень зимостойкости, в среднем 4,5-4,9 балла. Наименее зимостойким оказался сорт Лада со средней оценкой 4,5±0,1 балла (см. табл. 1).

1. Основные морфо-биологические показатели сортов розы эфиромасличной селекции ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма (с. Крымская роза, Белогорский р-н, 2010-2023 годы)

|

Признак |

Показатель |

Сорт |

|||

|

Лань |

Лада |

Легрина |

Золушка |

||

|

Продолжительность |

М ±SEM |

27,7±0,9 |

27,0±0,8 |

30,1±1,3 |

27,9±1,3 |

|

периода цветения, сут |

M min - M m ax |

20-35 |

20-31 |

20-37 |

18-36 |

|

Cv , % |

12,6 |

10,7 |

15,6 |

16,8 |

|

|

Зимостойкость, балл |

M ±SEM |

4,7±0,1 |

4,5±0,1 |

4,9±0,1 |

4,8±0,1 |

|

M min - M m ax |

4,3-5,0 |

3,5-5,0 |

4,4-5,0 |

4,1-5,0 |

|

|

Cv , % |

6,8 |

9,5 |

3,5 |

5,6 |

|

|

Бутонообразователь- |

M ±SEM |

4,2±0,2 |

4,1±0,2 |

4,6±0,1 |

4,6±0,1 |

|

ная способность, балл |

M min - M max |

3,2-5,0 |

3,1-5,0 |

3,8-5,0 |

3,8-5,0 |

|

Cv , % |

13,1 |

14,6 |

8,4 |

8,2 |

|

|

Общее состояние, |

M ±SEM |

4,5±0,1 |

4,3±0,1 |

4,9±0,0 |

4,5±0,1 |

|

балл |

M min - M max |

3,8-4,9 |

4,0-4,9 |

4,5-5,0 |

4,3-5,0 |

|

Cv , % |

6,0 |

5,8 |

3,1 |

4,0 |

|

|

Масса цветка, г |

M ±SEM |

3,29±0,10 |

3,62±0,10 |

4,43±0,08 |

3,64±0,13 |

|

M min - M max |

2,71-3,98 |

3,03-4,33 |

3,70-4,78 |

2,80-4,86 |

|

|

Cv , % |

10,9 |

9,9 |

6,8 |

13,7 |

|

|

Число лепестков, шт. |

M ±SEM |

63,9±1,9 |

49,5±0,7 |

64,5±1,6 |

69,7±2,1 |

|

M min - M max |

48,0-71,0 |

43,0-54,7 |

56,0-76,5 |

58,0-91,0 |

|

|

Cv , % |

11,6 |

5,4 |

9,1 |

11,0 |

|

Примечание. Продолжительность цветения определяли по 4 повторностям. Зимостойкость, бутонообразовательную способность и общее состояние растений оценивали по 5-балльной шкале в четырех повторностях. Массу цветка и число лепестков в цветке у каждого сорта определяли по 10 цветкам из общего сбора в двух повторностях трижды за период цветения. М min - М max — минимальное и максимальное средние значения за все годы изучения.

Бутонообразовательная способность прогнозирует будущий урожай и оценивается визуально в период закладки бутонов. Сорта Легрина и Золушка со значением 4,6±0,1 балла превосходили по этому показателю сорта Лань и Лада (см. табл. 1).

Важными параметрами сорта считаются махровость и масса цветка, от которых зависит урожайность (29). Наибольшей массой цветка (в среднем 4,43±0,08 г) характеризовался сорт Легрина. При этом он незначительно уступал сорту Золушка по махровости цветка. Число лепестков в цветке у этих сортов составляло соответственно 64,5±1,6 и 69,7±2,1 шт. Наименьшая махровость цветка (49,5±0,7 лепестков) наблюдалась у сорта Лада, наименьшая масса цветка — у сорта Лань (3,29±0,1 г). Эти признаки соответствовали параметрам характеристики сортов (9, 23).

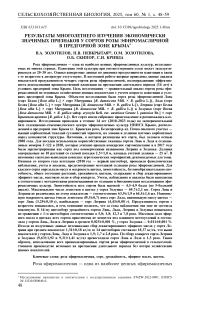

Наиболее значимы для сорта показатели продуктивности — урожайность цветков и сбор эфирного масла. С увеличением возраста растений повышалась и их продуктивность (рис. 2). Начиная с 5-го цветосбора (2014 год) урожайность сортов Легрина и Золушка превышала таковую у сортов Лань и Лада. К 14-му цветосбору урожайность сортов Лань, Лада, Легрина и Золушка повысилась по сравнению с 1-м цветосбором соответственно в 5,0; 3,8; 12,3 и 7,8 раза (р ≤ 0,05). Средняя урожайность сорта Легрина за период исследования составила 5,43±0,75 т/га, а суммарная урожайность за все годы — 76,04 т/га. Это в 1,8; 1,6 и 1,3 раза выше (р ≤ 0,05), чем у сортов Лань, Лада и Золушка.

Вариабельность урожайности у всех изученных сортов оказалась достаточно высокой, что было связано как с приростом куста по годам, так и с различием метеоусловий. Коэффициент вариации для изучаемых сортов составил соответственно 51,4; 38,9; 51,7 и 37,6 %.

Рис. 2. Динамика урожайности цветков по годам у сортов розы эфиромасличной селекции ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма: 1 — Легрина, 2 — Золушка, 3 — Лань, 4 — Лада ( n = 4, М ±SEM; с. Крымская роза, Белогорский р-н).

Одним из наиболее важных показателей эфиромасличного сорта служит содержание в сырье эфирного масла (табл. 2).

2. Характеристика сортов розы эфиромасличной селекции ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма по массовой доле эфирного масла (%) ( М ±SEM, с. Крымская роза, Белогорский р-н)

|

Год |

Сорт |

|||

|

Лань |

Лада |

Легрина |

Золушка |

|

|

2010 |

0,034±0,003 |

0,029±0,002 |

0,035±0,003 |

0,012±0,003 |

|

2011 |

0,033±0,003 |

0,026±0,002 |

0,024±0,002 |

0,012±0,002 |

|

2012 |

0,018±0,004 |

0,028±0,003 |

0,023±0,003 |

0,013±0,003 |

|

2013 |

0,024±0,003 |

0,025±0,000 |

0,022±0,002 |

0,014±0,001 |

|

2014 |

0,025±0,003 |

0,024±0,002 |

0,024±0,002 |

0,014±0,003 |

|

2015 |

0,023±0,004 |

0,027±0,003 |

0,024±0,003 |

0,012±0,001 |

|

2016 |

0,028±0,003 |

0,028±0,002 |

0,023±0,001 |

0,015±0,002 |

|

2017 |

0,025±0,000 |

0,025±0,000 |

0,028±0,003 |

0,005±0,000 |

|

2018 |

0,023±0,003 |

0,028±0,000 |

0,027±0,002 |

0,013±0,003 |

|

2019 |

0,025±0,005 |

0,018±0,008 |

0,025±0,003 |

0,009±0,001 |

|

2020 |

0,025±0,004 |

0,025±0,001 |

0,023±0,003 |

0,011±0,001 |

|

2021 |

0,022±0,004 |

0,025±0,000 |

0,023±0,007 |

0,011±0,001 |

|

2022 |

0,021±0,002 |

0,021±0,002 |

0,022±0,002 |

0,008±0,001 |

|

2023 |

0,018±0,003 |

0,020±0,003 |

0,023±0,002 |

0,010±0,003 |

|

М ±SEM |

0,025±0,001 |

0,025±0,001 |

0,025±0,001 |

0,011±0,001 |

|

Lim M min - M max |

0,018-0,034 |

0,018-0,029 |

0,022-0,035 |

0,005-0,015 |

|

Cv , % |

20,0 |

12,0 |

12,0 |

27,3 |

|

Примечание. Анализ содержания эфирного масла в цветках проводили в начале, |

середине и конце |

|||

|

сбора урожая в двух повторностях. Mt min - M i max годы изучения. |

— минимальное |

и максимальное средние значения за все |

||

Результаты биохимических анализов показали, что по массовой доле эфирного масла в цветках сорта Лань, Лада и Легрина не различались. В среднем она составляла 0,025±0,001 %. Изменчивость этого показателя по годам у сортов Лань и Лада находилась в пределах 0,018-0,034 %. Диапазон изменчивости у сорта Легрина был меньше — 0,022-0,035 %. Наименьшим содержанием в цветках эфирного масла характеризовался сорт Золушка — 0,011±0,001 % при диапазоне 0,005-0,015 %. Основной целью при создании этого сорта было получение высокого выхода конкрета — ценного продукта переработки цветков розы эфиромасличной. К особенностям сорта Золушка относится яркая окраска цветков, что делает предпочтительным его выбор для приготовления сиропов, варенья, разнообразных кондитерских и кулинарных изделий. У сортов Лада и Легрина массовая доля эфирного масла оставалась достаточно стабильной по годам, независимо от погодных условий (Cv = 12,0 %). Меньшей стабильностью характеризовалось содержание эфирного масла в цветках сортов Лань и Золушка, что, возможно, является следствием их большей зависимости от метеоусловий.

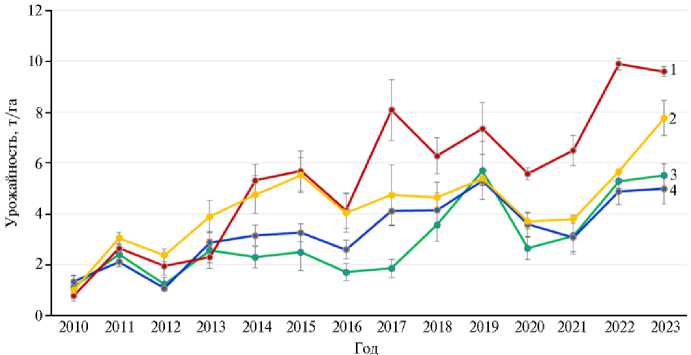

Основной показатель продуктивности сортов эфиромасличных растений — сбор эфирного масла, который зависит от урожайности сырья и содержания в нем эфирного масла (рис. 3). В нашем исследовании выделился сорт Легрина. Потенциально сбор декантированного эфирного масла от растений этого сорта при среднем показателе 1,312±0,181 кг/га за 14 цве-тосборов составлял 18,37 кг/га, что превышало аналогичные показатели сортов Лань, Лада и Золушка соответственно в 1,9; 1,7 и 2,8 раза (р ≤ 0,05).

Выявленные нами значительные колебания показателей продуктивности в годы наблюдений, помимо зависимости от возрастных изменений растений, указывают на наличие вариабельности, связанной с изменчивостью метеоусловий.

Рис. 3. Динамика величины сбора декантированного эфирного масла у сортов розы эфиромасличной селекции ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма: 1 — Легрина, 2 — Лань, 3 — Лада, 4 — Золушка ( n = 2, Ì ±SEM; с. Крымская роза, Белогорский р-н).

Также мы выполнили анализ массовой доли и сбора конкрета из сырья у изученных сортов (табл. 3).

3. Характеристика сортов розы эфиромасличной селекции ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма по массовой доле и сбору конкрета (с. Крымская роза, Белогорский р-н)

|

Год |

Сорт |

|||

|

Лань |

Лада |

Легрина |

Золушка |

|

|

2011 |

Ма 0,215 |

ссовая доля конкрета, % 0,260 0,180 |

0,175 |

|

|

2012 |

0,160 |

0,185 |

0,160 |

0,175 |

|

2013 |

0,180 |

0,170 |

0,210 |

0,195 |

|

2014 |

0,280 |

0,285 |

0,260 |

0,250 |

|

2015 |

0,262 |

0,230 |

0,247 |

0,262 |

|

2019 |

0,230 |

0,208 |

0,185 |

0,210 |

|

2021 |

0,253 |

0,203 |

0,204 |

0,275 |

|

Ì ±SEM |

0,226±0,017 |

0,220±0,015 |

0,207±0,014 |

0,220±0,016 |

|

Lim min-max |

0,160-0,280 |

0,170-0,285 |

0,160-0,260 |

0,175-0,275 |

|

Ñv , % |

19,5 |

18,6 |

17,4 |

19,1 |

|

2011 |

5,16 |

Сбор конкрета, кг/га 5,49 |

4,77 |

5,32 |

|

2012 |

1,98 |

1,98 |

3,12 |

4,15 |

|

2013 |

4,63 |

4,88 |

4,81 |

7,59 |

|

2014 |

6,43 |

8,96 |

13,81 |

11,89 |

|

2015 |

6,52 |

7,50 |

14,03 |

14,46 |

Продолжение таблицы 3

|

2019 |

13,11 |

11,00 |

13,60 |

11,32 |

|

2021 |

7,94 |

6,23 |

13,24 |

10,42 |

|

Сумма |

45,77 |

46,04 |

67,38 |

65,15 |

|

М ±SEM |

6,54±1,30 |

6,58±1,11 |

9,63±1,92 |

9,31±1,41 |

|

Lim min-max |

1,98-13,11 |

1,98-11,00 |

3,12-14,03 |

4,15-14,46 |

|

Cv , % |

52,8 |

44,5 |

52,8 |

40,2 |

Примечание. В связи с недостаточным количеством сырья определение массовой доли и сбора кон-крета выполняли по анализу одной пробы — общий сбор цветков в двух повторностях. Lim min-max — минимальное и максимальное значения за все годы.

Статистически достоверных различий между сортами по массовой доле конкрета не было, но наибольший выход продукта может быть получен из сырья сортов Легрина и Золушка за счет их более высокой урожайности.

Следует отметить, что при создании сортов Лань и Лада предусматривалась возможность получения эфирного масла из их сырья методом экстракции (7). При этом выход экстракционного масла превышал выход декантированного в 3-4 раза, однако его качество значительно уступало декантированному эфирному маслу, в том числе из-за высокого содержания фенилэтилового спирта (33). Определение экстракционного масла в настоящем исследовании не проводили.

При всем многообразии исследований розы эфиромасличной они в основном посвящены изучению продуктивности сортов, элементов технологии возделывания, а также количественных и качественных показателей эфирного масла и сфер его использования (10-13, 34). Лишь в одной из работ индийских исследователей имеется информация о том, что урожайность плантации розы дамасской резко снижается после 10-12 лет посадки, из-за истощения почвы, а также абиотического и биотического стресса. Для улучшения продуктивности предлагается в условиях умеренного климата в октябре проводить обрезку растений на уровне земли (35). Приведенные сведения существенно отличаются от полученных нами результатов, свидетельствующих о возрастании потенциальной продуктивности сортовых плантаций к 14-му году их эксплуатации в условиях предгорной зоны Крыма. При этом, обсуждая причины снижения урожайности плантации, авторы не представили подтверждающих данных (35). На продуктивную долговечность плантации розы, помимо факторов, указанных авторами статьи, могут оказывать влияние почвенно-климатические условия региона, а также сортовые и видовые особенности возделываемых растений (36).

Таким образом, производственное использование сортов розы эфиромасличной Лань, Лада, Легрина и Золушка селекции ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма возможно в течение длительного времени без потери хозяйственно ценных показателей. Многолетнее изучение выявило их стабильно высокую зимостойкость — 4,5-4,9 балла (по 5-балльной шкале). Максимальное число лепестков в цветке было у сорта Золушка — 69,7±2,1 шт., минимальное у сорта Лада — 49,5±0,7 шт. Сорта Лань и Легрина не различались по этому показателю — соответственно 63,9±1,9 и 64,5±1,6 шт. При этом сорт Легрина имел наибольшую массу цветка — 4,43±0,08 г, а сорт Лань наименьшую — 3,29±0,10 г. Продуктивность растений повышалась с возрастом. Урожайность сортов Лань, Лада, Легрина и Золушка возрастала и в 14-летнем возрасте превысила таковую у растений второго года вегетации соответственно в 5,0; 3,8; 12,3 и 7,8 раза. Массовая доля эфирного масла в цветках у всех сортов сохранялась независимо от различий метеоусловий в разные годы и составляла у сортов Лань, Лада и Легрина в среднем 0,025±0,001 %, у сорта Золушка — 0,011±0,001 %. Наиболее высоким потенциальным сбором декантированного эфирного масла отличался сорт

Легрина — в среднем 1,312±0,181 кг/га. За 14 цветосборов он составил 18,37 кг/га, превысив показатели у сортов Лань, Лада и Золушка соответственно в 1,9; 1,7 и 2,8 раза (р ≤ 0,05). Выход конкрета возрастал с возрастом растений, и его величина стабильно повышалась у сортов Легрина и Золушка: в среднем она составляла соответственно 9,63±1,92 и 9,31±1,41 кг/га, что было в 1,5 раза выше, чем у сортов Лань и Лада (р ≤ 0,05). Эти данные позволяют сделать вывод, что для получения декантированного эфирного масла предпочтительно использовать сорт Легрина, экстракционного — сорта Лань и Лада, конкрета — Легрина и Золушка. Наши результаты позволяют прогнозировать динамику основных показателей сорта в зависимости от возраста и метеоусловий, поэтому могут быть полезны в работах по селекции розы эфиромасличной. Мы продолжим изучение эффективности сортовых производственных плантаций розы эфиромасличной при длительном использовании.