Результаты многолетнего изучения вегетативно размножаемых подвоев яблони в маточнике вертикальных отводков в условиях лесостепной зоны Южного Урала

Автор: Савин Евгений Захарович, Соломатин Николай Михайлович, Мушинский Александр Алексеевич, Березина Татьяна Владимировна, Коршиков Александр Васильевич, Панова Мария Александровна, Погадаева Мария Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 11, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - дать оценку новым формам слаборослых клоновых подвоев яблони в маточнике вертикальных отводков в условиях лесостепной зоны Южного Урала по комплексу признаков и выделить наиболее адаптивные. Задачи исследования - оценка показателей зимостойкости, засухоустойчивости, продуктивности маточных кустов и укореняемости отводков. В условиях Среднего Поволжья от свободного опыления подвоев селекции Мичуринского ГАУ были выделены карликовые подвои Урал 1, Волга 3, полукарликовые Урал 5, Урал 2, Урал 6, Волга 12. Они характеризуются повышенной морозостойкостью корневой системы, засхоустойчивостью, высоким коэффициентом размножения - свыше 100 тыс/га стандартных подвоев, высоким выходом саженцев в питомнике до 80-85 % и продуктивностью в саду в 1,5-2 раза выше, чем в контроле (54-118, 62-396). Из коллекции клоновых подвоев в маточнике вертикальных отводков была выделена группа подвоев и элитных форм, наиболее адаптированных к условиям лесостепной зоны Южного Урала. Наибольший выход отводков с куста составил до 10-15 шт. у форм 64-143, Арм 18, Урал 2, Волга 12, элитные формы П-8-8, С57-490 В, 19-10, 19-7, ОБ 3-4, ОБ 2-15, ОБ 3-14. Наименьшее количество отводков было получено по 6-8 шт. с куста у СПС-7, 62-223, 4-5. Выход стандартных подвоев получен до 150 тыс/га и более у форм 64-143, Арм 18, СПС-7А, Волга 12, Волга 8, элитные формы П8-8, с-ц 57-490 В, 19-10, 19-7. Менее 100 тыс/га было в контроле 54-118 - 82,4 тыс/га. Окореняемость отводков в целом была выше 4,0 баллов, а в контроле - 3,7 балла. При снижении температуры до минус 13-16 °С отмечается повреждение головы маточных кустов и обрастающих корней до 2,0-2,5 баллов. В связи с этим снижается выход отводков более чем в 2 раза даже у наиболее морозостойких подвоев 64-143, Е-56.

Подвой, клон, отводки, морозостойкость, засухоустойчивость, продуктивность, маточник

Короткий адрес: https://sciup.org/140250571

IDR: 140250571 | УДК: 634.11:631.541 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-11-71-80

Текст научной статьи Результаты многолетнего изучения вегетативно размножаемых подвоев яблони в маточнике вертикальных отводков в условиях лесостепной зоны Южного Урала

Evgeny Z. Savin

Institute of the Steppe of Ural Branch RAS – Separate Structural Division of Orenburg Federal Research Center of Ural Branch RAS, leading staff scientist of the department of landscape ecology, doctor of agricultural sciences, Russia, Orenburg

Tatyana V. Berezina

Institute of the Steppe of Ural Branch RAS – Separate Structural Division of Orenburg Federal Research Center of Ural Branch RAS, staff scientist of the department of landscape ecology, doctor of biological sciences, Russia, Orenburg

Maria A. Panova

Orenburg Experimental Station of Gardening and Grapes Growing of All-Russia Selection and Technological Institute of Horticulture and Nursery, agronomist, Russia, Orenburg

Введение . В условиях демографического взрыва за последние два века население планеты увеличилось более чем в шесть раз. В связи с этим повысилось потребление продуктов питания и других жизненно важных ресурсов [7, 13]. Все это стимулировало развитие интенсивных аграрных технологий, в том числе и в садоводстве. С учетом опыта зарубежных стран Европы, Северной Америки [17, 18], за счет обновления ассортимента и с переходом на слаборослые подвои валовое производство плодов поднялось на 100 %, а площади под садами сократились в два раза.

Одним из ключевых моментов интенсификации садоводства является переход на слаборослые подвои плодовых культур. Клоновые подвои южного происхождения непригодны к суровым условиям Центральной России, тем более Поволжья и Урала. Селекционная работа по выведению вегетативно-размножаемых подвоев для яблони и груши была начата И.В. Мичуриным в конце XIX в. и была продолжена в Мичуринске В.И. Будаговским и его последователями [3, 4, 16, 18, 22]. Были получены клоновые слаборослые подвои с зимостойкостью корневой системы до -16...-18 °С – 54-118, 62-396, 67-5-(32), 76-6-6 (Малыш Будаговского), 60-164, 71-3-150 и ряд других форм [5, 8, 22]. Эти подвои оказались более адаптированы к условиям Центральной России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Поволжья [6, 10–12, 14, 20, 22 ].

Селекционная работа по выведению вегета-тивно-размножаемых подвоев плодовых культур, наиболее адаптированных к различным условиям произрастания, была также широко развернута в 60–70 гг. прошлого столетия в ряде учреждений как в России, так и за рубежом [4, 10, 12, 14, 23–25].

В настоящий момент собственные селекционные программы по клоновым подвоям реализуют такие страны, как США, Канада, Китай, Япония, Польша и некоторые другие [26–30].

Интенсификация садоводства требует постоянного совершенствования ассортимента как сортов, так и подвоев плодовых культур [4, 16– 18, 23, 24]. Кроме того, для каждой почвенно- климатической зоны необходимо создавать наиболее адаптированные формы, устойчивые к условиям произрастания, различным патогенам, этому вопросу придают большое значение во многих странах мира.

Е.З. Савиным с сотрудниками в 70-х гг. прошлого столетия в условиях Среднего Поволжья от свободного опыления подвоев селекции Мичуринского ГАУ были выделены карликовые подвои Урал 1, Волга 3, полукарликовые Урал 5, Урал 2, Урал 6, Волга 12.

Созданные подвои в конкретных условиях в наибольшей степени адаптированы к абиотическим и биотическим условиям среды. В 80-х гг. прошлого столетия была начата работа в Среднем Поволжье и продолжена в лесостепных условиях Южного Урала [20, 21].

Цель исследования: дать оценку новым формам слаборослых клоновых подвоев яблони в маточнике вертикальных отводков в условиях лесостепной зоны Южного Урала по комплексу признаков и выделить наиболее адаптивные из них.

В задачи исследования входила оценка показателей зимостойкости, засухоустойчивости, продуктивности маточных кустов и укореняемо-сти отводков.

Условия, объекты и методика исследования. Исследование выполнено в течение 30 лет с 1990 по 2019 г. на Оренбургской ОССиВ. Предварительные результаты исследования были опубликованы в 2011 г. [20]. Опытный участок размещен на восточной окраине г. Оренбурга на второй надпойменной террасе в 6 км от правого берега реки Урал. Почвы южные черноземы мощностью 20–30 см, содержат 2–3 % гумуса, слабосуглинистые, слабодефлированные, содержат фосфора 18,4 мг/кг, калия – 358,6 мг/кг, рН – 7,4.

Объектами исследования были клоновые подвои яблони селекции Мичуринского ГАУ, Эстонский подвой Е-56, Армянский подвой Арм 18, Саратовский подвой СПС 7, Крымский подвой К-2, подвои и элитные формы серии Урал и Волга. В маточнике подвои выращивали вертикальными отводками, заложенными по схеме 1,5 × 0,3 м – 22,2 тыс/га.

Исследование проводили согласно общепринятым методикам [2, 9, 15, 19].

Среднегодовая температура по г. Оренбургу составляет 4,6 °С и колеблется от 3,2 до 7,2 °С, минимальные температуры в зимнее время – до минус 42 °С в 2006 г. Максимальная температура на почве в летнее время поднимается до 60– 67 °С. Количество осадков составляет 368 мм и колеблется от 510 мм в 2000 г. до 232 мм в 1995 г. Относительная влажность воздуха составляет от 45 % в 2010 г. до 66 % в 1990 г. Число дней с относительной влажностью воздуха ≤ 30 % нередко превышает 100 дней за вегетативный период. Сумма активных температур в среднем составляет 2148 °С. Почва в бесснежный период промерзает до 150 см. Снежный покров в среднем составляет 31 см и колеблется от 22 см в 2008 г. до 54 см в 1994 г. Минимальная температура в пахотном горизонте на глубине 20 см составляет в среднем 11,4 °С и изменяется от минус 4,6 °С до минус 16... минус 19,5 °С. За годы исследования температура почвы на глубине 20 см опускалась до минус 13... минус 14 °С и ниже минус 11 °С раз – 36,7 %. В зоне Южного Урала очень часто отмечается ранний сход снега с установлением теплой погоды и, как правило, возвратные холода (первая декада апреля) наносят существенные повреждения верхней части маточных кустов (2019, 2020 гг.).

Результаты исследования. Из коллекции клоновых подвоев в маточнике вертикальных отводков была выделена группа подвоев и элитных форм, наиболее адаптированных к условиям лесостепной зоны Южного Урала (табл. 1). Контролем служил полукарликовый подвой 54-118. Сохранность насаждений в целом за 13-летний период достаточно высокая и составляет от 75 до 100 %, за исключением подвоев Волга 18, 7623-2, СПС-7. Наибольший выход отводков с куста составил до 10–15 шт. у форм 64-143, Арм 18, Урал 2, Волга 12, элитные формы П-8-8, С57-490 В, 19-10, 19-7, ОБ 3-4, ОБ 2-15, ОБ 3-14. Наименьшее количество отводков по 6–8 шт. с куста было получено у СПС-7, 62-223, 4-5. Выход стандартных подвоев получен до 150 тыс/га и более у форм 64-143, Арм 18, СПС-7А, Волга 12, Волга 8, элитные формы – П8-8, с-ц 57-490 В, 19-10, 19-7. Менее 100 тыс/га было в контроле 54-118 – 82,4 тыс/га. Укореняемость отводков в целом выше 4,0 баллов, а в контроле – 3,7 балла.

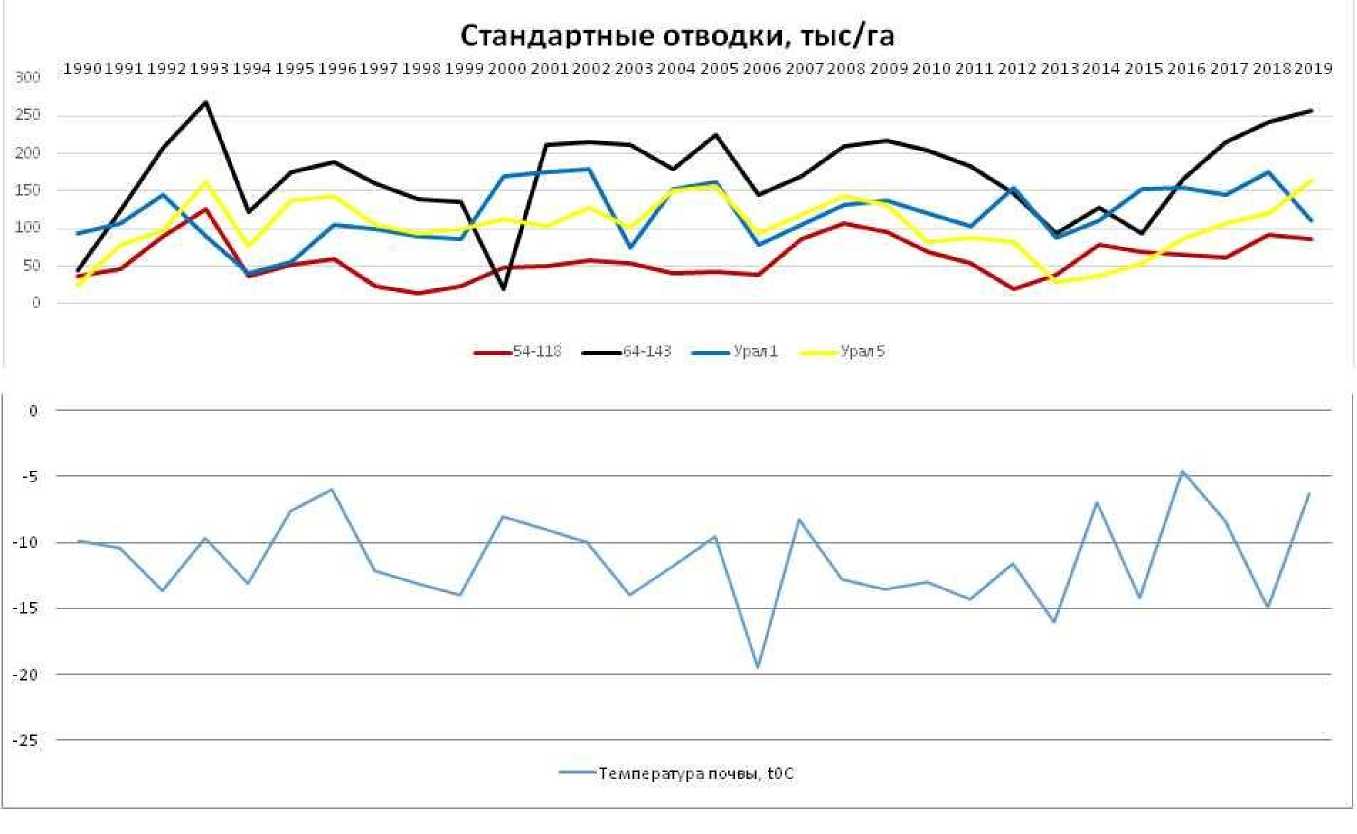

Анализ данных по выходу стандартных отводков, полученных за 30-летний период, наглядно продемонстрировал, что этот показатель на 80– 90 % зависит от температуры почвы в зимнее время (рис., табл. 2). При снижении температуры до минус 13–16 °С отмечается повреждение головы маточных кустов и обрастающих корней до 2,0–2,5 баллов [20]. В связи с этим снижается выход отводков более чем в 2 раза даже у наиболее морозостойких подвоев 64-143, Е-56.

Это хорошо видно на подвоях, показанных на рисунке. В 1994, 2012 гг. при промерзании почвы на глубине 20 см до минус 13–15 °C выход стандартных подвоев снизился в контроле до 36,5 тыс/га. Более зимостойкие формы 64-143, Урал 5 снизили выход отводков на 25–30 %.

Наибольший урон клоновым подвоям нанесли зимы 1994, 1998, 1999, 2012 гг. При снижении температуры в почве до минус 14–20 °C выход отводков снизился на 15–20 % и более. В 2006 г. температура в почве опустилась до минус 19,6 °С. В этой ситуации пострадали все подвои, их продуктивность снизилась в 1,5–2 раза, а подвои 57-490, 62-396 в маточнике погибли.

В период похолодания 1994–2003, 2008–2011 гг. при снижении температуры в почве до минус 14–16 °С серьезных повреждений маточные кусты не получили. Смягчающее действие низких отрицательных температур на маточные кусты зависит от увлажнения почвы осенними осадками, орошения после отделения отводков, от степени засухоустойчивости подвойной формы и степени подготовки их к зимнему периоду.

На снижение выхода отводков в 2019–2020 гг. повлияли весенние повреждения маточных растений. После схода снежного покрова в 3-й декаде марта установилась теплая погода с температурой на почве +10 °С и более. В этих условиях в течение 8–10 дней активизировались ростовые процессы. В 1-й декаде апреля температура на почве по г. Оренбургу снизилась до минус 9 °С, что вызвало подмерзание головы маточного куста до 0,5–1,0 балла. Это привело к снижению выхода подвоев. В первую очередь пострадали формы, которые активно откликнулись на тепло – Арм 18, Е-56, Волга 12, элитные подвои 19-10, 19-7. Потери составили до 37– 60 %. У других форм: 64-143, Урал 1, Урал 5, Урал 6, 70-20-20, К-2, – отрицательного действия на выход подвоев не отмечено.

Таблица 1

Состояние насаждений вегетативно-размножаемых подвоев яблони в маточнике, вертикальных отводков в условиях степной зоны Южного Урала (данные 2007–2019 гг.)

|

Подвой |

Года наблюдений |

Сохранность, % |

Выход отводков, тыс/га |

Выход отводков |

Окоренение, балл |

||

|

с куста, шт. |

стандартных |

||||||

|

% |

тыс/га |

||||||

|

54-118 К |

2009–2019 |

72,1 |

139,2 |

8,7 |

60,2 |

82,4 |

3,7 |

|

64-143 |

2007–2019 |

89,4 |

242,1 |

12,2 |

70,7 |

182,9 |

4,0 |

|

70-20-20 |

2007–2019 |

91,1 |

180,0 |

8,9 |

71,9 |

11,8 |

4,1 |

|

Арм-18 |

2007–2019 |

84,2 |

220,5 |

11,8 |

70,5 |

180,5 |

4,5 |

|

СПС-7А п/к |

2015–2019 |

93,7 |

149,8 |

7,2 |

86,1 |

162,9 |

4,2 |

|

К-2 |

2007–2019 |

76,2 |

118,4 |

7,0 |

76,6 |

105,3 |

4,1 |

|

Е-56 |

2007–2019 |

89,9 |

127,3 |

6,4 |

72,3 |

99,6 |

4,1 |

|

Урал 1 |

2007–2019 |

72,1 |

147,2 |

9,2 |

70,5 |

114,6 |

4,2 |

|

Урал 2 |

2007–2019 |

71,9 |

162,8 |

10,2 |

59,6 |

108,4 |

3,7 |

|

Урал 5 |

2007–2019 |

88,2 |

121,4 |

6,2 |

75,3 |

99,4 |

4,1 |

|

Урал 6 |

2007–2019 |

78,6 |

164,0 |

9,4 |

66,9 |

103,8 |

3,8 |

|

Волга 3 |

2012–2019 |

84,9 |

173,4 |

9,2 |

70,6 |

123,0 |

4,0 |

|

Волга 12 |

2015–2019 |

100 |

235,3 |

10,6 |

74,8 |

168,2 |

4,2 |

|

Волга 8 |

2007–2019 |

95,5 |

203,5 |

9,6 |

67,6 |

151,2 |

4,3 |

|

П-8-8 |

2014–2019 |

93,5 |

226,2 |

10,9 |

86,9 |

170,3 |

4,0 |

|

С57-490В |

2014–2019 |

100 |

253,0 |

11,4 |

78,5 |

173,8 |

4,2 |

|

5-18-1 |

2009–2019 |

88,1 |

195,6 |

10,0 |

84,3 |

94,9 |

3,9 |

|

6-8-3 |

2009–2019 |

86,7 |

161,6 |

8,4 |

76,4 |

122,8 |

3,9 |

|

19-10 |

2014–2019 |

100 |

195,3 |

8,8 |

79,7 |

149,1 |

4,0 |

|

19-7 |

2014–2019 |

96,7 |

195,3 |

9,1 |

85,8 |

162,7 |

4,2 |

|

Волга 18 |

2010–2019 |

44,4 |

29,6 |

3,0 |

83,3 |

24,6 |

4,0 |

|

СПС 7 |

2015–2019 |

66,7 |

99,2 |

6,7 |

35,0 |

34,7 |

3,5 |

|

ОБ 3-4 |

2012–2019 |

91,3 |

316,2 |

15,6 |

76,2 |

240,9 |

4,5 |

|

ОБ 2-14 |

2012–2019 |

100 |

244,2 |

11,0 |

69,0 |

168,5 |

4,5 |

|

4-5 |

2015–2019 |

100 |

148,7 |

6,7 |

70,9 |

105,4 |

3,8 |

|

62-223 |

2015–2019 |

90,9 |

149,3 |

7,4 |

75,6 |

112,9 |

4,0 |

|

76-23-2 |

2004–2019 |

66,7 |

143,6 |

9,7 |

56,4 |

81,0 |

4,0 |

|

ОБ 2-15 |

2018–2019 |

100 |

222,0 |

10 |

34,2 |

75,9 |

3,5 |

|

ОБ 3-14 |

2012–2019 |

100 |

237 |

12,3 |

44,6 |

121,8 |

3,8 |

|

Среднее |

86,6 |

179,1 |

9,1 |

69,9 |

125,3 |

4,0 |

|

Выход стандартных клоновых подвоев, тыс/га, по годам в зависимости от температуры почвы на глубине 20 см в зимнее время

Таблица 2

|

Подвой |

1990 |

1991 |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

Среднее |

|

54-118 |

37,3 |

45,4 |

89,9 |

124,5 |

36,5 |

52,2 |

59,3 |

22,9 |

13,9 |

23,2 |

48,8 |

49,4 |

56,8 |

53,5 |

40,7 |

42,6 |

39,1 |

85,5 |

106,8 |

95,6 |

68,7 |

54,2 |

19,6 |

39,5 |

78,2 |

68,6 |

65,8 |

60,6 |

91,02 |

87,0 |

55,2 |

|

64-143 |

44,9 |

123,3 |

207,5 |

267,7 |

121,4 |

175,9 |

189,7 |

160,9 |

139,9 |

134,9 |

190,3 |

212,4 |

214,8 |

212,0 |

180,0 |

224,7 |

145,3 |

169,8 |

209,2 |

216,8 |

203,5 |

183,2 |

146,4 |

93,2 |

128,3 |

93,2 |

165,1 |

215,4 |

242,7 |

257,0 |

175,6 |

|

62-396 |

52,2 |

61,7 |

55,3 |

54,4 |

15,8 |

22,4 |

12,6 |

5,5 |

4,6 |

2,3 |

3,4 |

19,1 |

22,7 |

1,3 |

0,7 |

0,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

55,4 |

13,1 |

28,3 |

22,8 |

40,3 |

58,4 |

62,1 |

44,4 |

27,4 |

|

Е-56 |

57,3 |

77,4 |

86,9 |

109,8 |

141,4 |

154,1 |

190,9 |

216,9 |

120,9 |

107,2 |

130,5 |

152,7 |

134,4 |

146,7 |

198,2 |

123,8 |

106,7 |

178,5 |

154,9 |

138,8 |

137,6 |

121,6 |

147,6 |

102,1 |

180,3 |

102,1 |

90,4 |

118,5 |

192,8 |

169,9 |

136,0 |

|

Урал 1 |

93,7 |

107,8 |

45,0 |

89,9 |

40,9 |

55,7 |

105,6 |

98,7 |

90,6 |

85,6 |

170,2 |

175,5 |

178,9 |

74,0 |

153,6 |

162,0 |

79,3 |

104,8 |

132,6 |

137,8 |

120,4 |

103,9 |

155,1 |

88,7 |

111,0 |

153,6 |

155,3 |

244,2 |

76,4 |

117,6 |

116,9 |

|

Урал 2 |

55,2 |

59,0 |

91,1 |

126,7 |

95,9 |

92,8 |

84,1 |

84,4 |

63,1 |

75,5 |

152,4 |

163,3 |

182,2 |

178,8 |

126,2 |

172,7 |

71,5 |

57,2 |

63,6 |

69,6 |

83,7 |

66,2 |

56,5 |

6,2 |

59,2 |

113,3 |

91,7 |

107,6 |

370,3 |

142,9 |

105,4 |

|

Урал 5 |

26,3 |

78,2 |

97,7 |

162,4 |

77,4 |

137,6 |

142,5 |

104,9 |

94,1 |

100 |

113,5 |

102,7 |

127,9 |

100,8 |

151,2 |

157,8 |

94,2 |

118,5 |

140,3 |

131,6 |

82,6 |

87,5 |

83,1 |

29,2 |

37,6 |

54,8 |

87,1 |

106,8 |

119,8 |

164,3 |

103,3 |

|

Урал 6 |

38,1 |

68,4 |

105,6 |

121,8 |

135,5 |

130,4 |

190,9 |

171,3 |

132,2 |

201,0 |

250,3 |

217,1 |

238,0 |

134,8 |

113,2 |

100,5 |

105,3 |

120,5 |

126,3 |

109,4 |

107,6 |

50,7 |

80,3 |

43,1 |

13,6 |

30,8 |

44,3 |

25,7 |

58,3 |

110,9 |

111,5 |

|

70-20-20 |

167,3 |

164,0 |

83,4 |

172,5 |

234,1 |

215,0 |

215,0 |

135,7 |

130,2 |

79,5 |

106,6 |

53,8 |

88,2 |

114,2 |

140,8 |

141,5 |

140,5 |

||||||||||||||

|

76-23-2 |

30,3 |

38,2 |

50,1 |

98,1 |

148,2 |

152,6 |

63,9 |

51,3 |

80,3 |

29,3 |

57,7 |

75,0 |

80,0 |

94,3 |

104,0 |

81,0 |

83,4 |

||||||||||||||

|

Арм-18 |

291,5 |

322,2 |

101,9 |

207,9 |

227,6 |

143,2 |

48,8 |

31,0 |

87,6 |

238,0 |

221,8 |

299,1 |

257,5 |

189,1 |

|||||||||||||||||

|

Волга 3 |

26,3 |

34,3 |

24,9 |

34,3 |

94,7 |

147,9 |

160,7 |

226,5 |

93,7 |

||||||||||||||||||||||

|

Волга 12 |

86,3 |

179,2 |

104,3 |

166,7 |

233,0 |

317,8 |

199,6 |

183,8 |

|||||||||||||||||||||||

|

Волга 18 |

19,5 |

52,0 |

40,0 |

38,4 |

53,2 |

22,8 |

46,4 |

74,1 |

89,3 |

24,6 |

46,1 |

||||||||||||||||||||

|

К-2 |

35,6 |

168,7 |

216,4 |

172,7 |

82,9 |

133,9 |

120,4 |

65,2 |

53,1 |

108,3 |

66,9 |

159,2 |

133,2 |

30,7 |

71,0 |

198,0 |

194,6 |

117,7 |

|||||||||||||

|

СПС 7 |

72,3 |

64,1 |

87,1 |

52,0 |

73,9 |

68,4 |

|||||||||||||||||||||||||

|

П 8-8 |

59,2 |

62,1 |

79,9 |

168,6 |

233,2 |

310,7 |

152,3 |

||||||||||||||||||||||||

|

4-5 |

34,3 |

76,1 |

125,9 |

157,6 |

116,9 |

102,3 |

|||||||||||||||||||||||||

|

19-10 |

66,6 |

244,3 |

166,4 |

146,5 |

122,1 |

149,2 |

|||||||||||||||||||||||||

|

19-7 |

68,8 |

154,1 |

187,8 |

247,8 |

155,3 |

162,7 |

|||||||||||||||||||||||||

|

С-ц 490В |

41,5 |

65,9 |

66,6 |

53,8 |

111,0 |

177,6 |

206,6 |

173,1 |

112,0 |

Выход стандартных клоновых подвоев яблони в маточнике вертикальных отводков, тыс/га (г. Оренбург)

Выводы . Следовательно, многолетний опыт по выращиванию клоновых подвоев яблони в маточнике вертикальных отводков наглядно показал: сохранность и продуктивность насаждений зависит, прежде всего, от негативных климатических факторов зоны – глубокое промерзание почвы, низкие температуры пахотного горизонта, которые проявляются в маточнике в осенне-зимние и зимне-весенние периоды. Приспособленность подвойных форм к условиям произрастания – неприхотливость к почвенным разностям, засухоустойчивость во многом формирует процесс подготовки растений к зимнему периоду. На данном этапе для условий лесостепной зоны Южного Урала выявлены наиболее адаптивные формы клоновых подвоев – Урал 1, Урал 5, Урал 6, Волга 3, Волга 12, 70-20-20, Арм 18, К2, СПС-7А, элитные формы П-8-8, с-ц 57-490В.

Отбор форм клоновых подвоев яблони и дальнейшая селекционная работа должны проводиться с учетом засухоустойчивости и зимостойкости. Эти два фактора очень тесно взаимосвязаны, поскольку подготовка растений к зимнему периоду зависит во многом от засухоустойчивости. Особенно эта связь проявляется в аридных условиях Южного Урала и Северного Казахстана. Подвойные формы на обедненных гумусом почвах должны быть толерантными к плодородию и карбонатным почвам, которые нередко в регионе бывают засоленными. Для получения новых клоновых подвоев необходимо привлекать в селекцию солеустойчивые и засухоустойчивые исходные формы, такие как Баба-арабская яблоня, яблоня Сиверса ( Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem.), яблоня Манчжурская ( Malus mandshurica (Maxim.) Kom.), в частности подвойную форму Прогресс и другие.

Список литературы Результаты многолетнего изучения вегетативно размножаемых подвоев яблони в маточнике вертикальных отводков в условиях лесостепной зоны Южного Урала

- Агроклиматические ресурсы Оренбургской области. Л., 1971. 120 с

- Андриенко М.В., Гулько И.П. Методика изучения подвоев плодовых культур в Украинской ССР. Киев, 1990. 104 с.

- Будаговский В.И. Зимостойкость корневой системы карликовых и полукарликовых подвоев яблони // Известия АН ССР. М., 1954. № 6.

- Будаговский В.И. Культура слаборослых плодовых деревьев. М.: Колос, 1976. 304 с.

- Верзилин А.В., Верзилина Н.В. Селекция зимостойких слаборослых клоновых подвоев яблони в Мичуринском ГАУ // Основные итоги и перспективы научных исследований ВНИИС им. И.В. Мичурина (1931-2001), Т. 1. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2001. С. 224-228.

- Винидиктова А.Л. Биологические особенности и хозяйственная ценность новых клоновых подвоев яблони при размножении в условиях Нижнего Поволжья: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Мичуринск, 2009. 22 с.

- Грязев В.А., Суламов Э.А. Цикличность наступления неблагоприятных зим и влияние подвоев на зимостойкость плодовых деревьев // Слаборослое садоводство: сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. (23-24 июня 1999 г.). Ч. 1 / Мичуринский ГАУ. Мичуринск, 1999. С. 51-54.

- Гусева Н.И. Возможности улучшения производственно-биологических показателей слаборослых клоновых подвоев яблони путем селекции // Слаборослые клоновые подвои в садоводстве. Мичуринск, 1997. С. 8-11.

- Гулько И.П. Методические рекомендации по комплексному изучению клоновых подвоев яблони. Млиев, 1982. 22 с.

- Гулько И.П. Клоновые подвои яблони. Киев, 1992. 154 с

- Дядченко О.К. Изучение и оценка в маточнике клоновых подвоев яблони в условиях северо-востока Украины // Слаборослые клоновые подвои в садоводстве: сб. науч. тр. Мичуринск, 1997. С. 41-42.

- Жабровский И.Е. Хозяйственно-биологические свойства районированных и перспективных подвоев яблони в республике Беларусь // Плодоводство: науч. тр. РУП "Институт плодоводства". Самохваловичи, 2004. Т. 16. С. 39-44.

- Капица С.П. Общая теория роста человечества: сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. M.: Наука, 1999

- Карычев К.Г. и др. Генофонд подвоев in situex situ и его использование в плодоводстве Казахстана. Алмата, 2002. 103 с.

- Методика изучения клоновых подвоев в прибалтийских республиках и Белорусской ССР. Елгава: Изд-во ЛСХА, 1980. 58 с

- Мичурин И.В. Сочинения. Т. 1. М.: Сельхозгиз, 1948. 716 с.

- Пономаренко В.В., Пономаренко К.В. История происхождения клоновых подвоев яблони // Сб. к 100-летию В.И. Будаговского. Мичуринск, 2011. С. 200-203.

- Потапов В.А. Слаборослое садоводство России: история, современной состояние, переспективы развития // Слаборослое садоводство: сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. (23-24 июня 1999 г., Мичуринский ГАУ). Ч.1. Мичуринск, 1999. С. 3-8.

- Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под общ. ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. 608 с.

- Савин Е.З., Мурсалимова Г.Р., Мережко О.Е. Выход клоновых подвоев яблони в зависимости от повреждения маточных кустов морозами в степных условиях Южного Урала // Сб. тр. науч.-практ. конф. Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады" (16-17 сентября 2011 г.). Самара, 2017. С. 234-244.

- Савин Е.З. Результаты селекции клоновых подвоев яблони в условиях Среднего Поволжья // Сб. тр. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения ученого селекционера по семячковым культурам, кандидата с.-х. наук С.П. Кедрина. Самара, 2015. С. 196-230.

- Соломатин Н.М. Генофонд вегетативно размножаемых форм яблони для улучшения сортимента подвоев, сырьевых и декоративных сортов в условиях ЦЧР: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. М., 2018. 42 с.

- Татаринов А.Н. Садоводство на клоновых подвоях. Киев, 1988. 208 с.

- Трусевич Г.В. Подвои плодовых пород. М.: Колос, 1964. 493 с.

- Цаболов Р.Г. Селекция клоновых подвоев яблони в Дагестанской АССР // Клоновые подвои плодовых культур в СССР: сб. науч. тр. ВНИИС им. И.В. Мичурина. Мичуринск, 1981. Вып. 34. С. 54-56.

- Jakubowski T., Zagaja S.W. 45 years of apple rootstocks breeding in Poland / Acta Hortic. № 538. Vol. 2. 2000. P. 723-728.

- Khanizadeh S. Prive J.P., Groleau Y., Grander R., Rousselle G.L., Carisse O., Toussaint V. SJM - Winter Hardy Apple Rootstock Series // HortScience. 2008. Vol. 43(3). P. 929-932.

- Robinson T.L., Hoying S.A., Fargione M., Lungerman K. On-Farm Trials of the Cornell - Geneva Apple Rootstocks in New York // The compact fruit tree. 2003. Vol. 36, № 3. P. 70-73.

- Soejima J., Abe K., Kotoda N., Kato H. Resent progress of apple breeding at the apple research center in Morioka // Acta Hort. 2000. № 538. Vol. 1. P. 211-214.

- Zhang M.J., Ding L.H., Wang Q., Li Y.B., Yan X.K., Xinq G.J. Development of cold resistant apple rootstocks in China / Asta Hortic. 2011. № 903. P. 183-186.