Результаты молекулярно-генетического анализа для фитосанитарной диагностики лесообразующих пород Байкальской природной территории

Автор: Бедрицкая Т.В., Воинков А.А., Арефьева М.А., Антонова Т.И.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Защита лесов

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Повышенная антропогенная нагрузка обусловливает снижение устойчивости лесных насаждений к воздействию патогенных грибов - возбудителей многих болезней. Их своевременное выявление и идентификация - необходимая процедура для разработки стратегии по организации защиты лесов. Молекулярно-генетический анализ относится к одному из самых высокоэффективных методов диагностики фитопатогенных организмов. В статье приведены результаты молекулярно-генетического обследования лесных насаждений и посадочного материала лесных питомников Байкальской природной территории. Идентифицирован состав микробиоты хвойных древесных растений. Выявлено более 80 видов грибной микрофлоры. Обнаружены виды грибов, не имеющие морфологического описания, с неизвестным болезнетворным потенциалом. Установлено, что ряд диагностированных микозов, а также бактериальная водянка переносятся насекомыми. Рекомендован постоянный лесопатологический и генетический мониторинг выявленных инфекционных заболеваний в лесных питомниках и насаждениях.

Лесное насаждение, посадочный материал, фитопатоген, микромицет, обследование, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/143182549

IDR: 143182549 | УДК: 573.4 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.2.07

Текст научной статьи Результаты молекулярно-генетического анализа для фитосанитарной диагностики лесообразующих пород Байкальской природной территории

Лесные насаждения в условиях все возрастающего антропогенного воздействия на окружающую среду, ухудшения общей экологической обстановки, неблагоприятных климатических факторов становятся менее устойчивыми, подвергаются воздействию многих вредных организмов, в том числе патогенных грибов – возбудителей болезней древесных пород. Поражение болезнями лесных насаждений приводит к снижению их продуктивности, ухудшению санитарного состояния, потере потребительских качеств заготовливаемых лесоматериалов и другим негативным последствиям [1]. Своевременное выявление и идентификация патогенной микрофлоры являются необходимой процедурой для разработки стратегии по организации защиты лесных насаждений.

Ослабление и частичное усыхание лесов Байкальской природной территории (БПТ) отмечается уже несколько десятилетий. Первоначально в качестве причины указывали воздействие аэровыбросов Байкальского целлюлозного комбината (ЦБК) [2]. Однако дальнейшие исследования показали, что во многих случаях усыхание крон деревьев могло быть вызвано массовым развитием грибных и, предположительно, бактериальных заболеваний, а также размножением насекомых-вредителей [3].

Леса БПТ играют важную роль в сохранении озера Байкала, поскольку выполняют важные экологические функции: водоохранную, водорегулирующую, противоэрозионную, средообразующую. Они имеют большое народно-хозяйственное значение как совокупность биологических ресурсов: древесины, пищевых и лекарственных растений, грибов, промысловых зверей, птиц и др. Учитывая сокращение площади лесов в результате промышленной эксплуатации, гибели от пожаров, экстремальных природно-климатических явлений, массового размножения насекомых-вредителей и распространения болезней необходимо осуществлять тщательное планирование государственного лесопатологического мониторинга и мероприятий по защите лесов.

В связи с этим наиболее актуальным становится использование современных научных методов, в частности методов молекулярно-генетической диагностики.

Приоритетность этих методов обусловлена такими преимуществами по сравнению со стандартными микологическими и микробиологическими методами, как скорость и высокая точность идентификации патогена. Точность видового определения важна для организации лесопатологического мониторинга, установления сроков надзора за вредными организмами, применения средств защиты растений от них, прогнозирования распространения и оценки их вредоносности.

Цель исследований – изучение фитосанитар-ной обстановки в лесах Байкальской природной территории на основе методов молекулярно-генетической диагностики.

Материалыи методы исследований

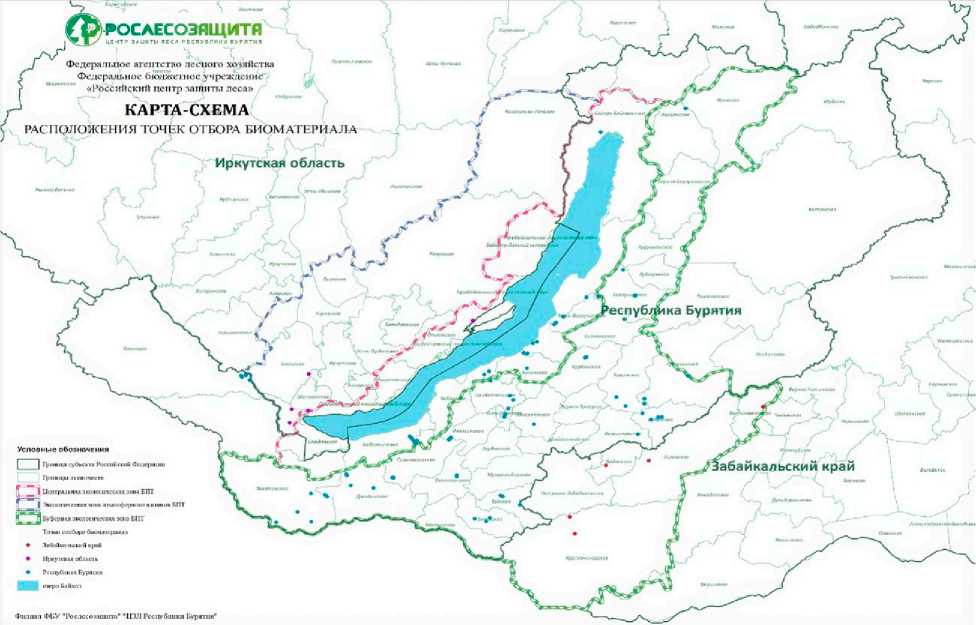

С 2022 г. в рамках Федерального проекта «Сохранение озера Байкал» ФБУ «Рослесозащита» проводит мероприятия по оценке фитосанитар-ного состояния лесных насаждений и посадочного материала в питомниках БПТ методами ДНК-диагностики. Обследования выполнены в 22 лесничествах Республики Бурятии, Забайкальского края и Иркутской обл. и 7 лесных питомниках Республики Бурятии (рис. 1).

Объекты исследований – сосна кедровая сибирская, пихта сибирская, лиственница сибирская, сосна обыкновенная и ель сибирская в возрасте от 7 до 100 лет, а также посадочный материал в питомниках – 2-летние сеянцы сосны обыкновенной.

Диагностика посадочного материала на наличие патогенной микробиоты осуществлена при помощи амплификации маркерного участка с применением родо- и видоспецифических праймеров, а также области ITS-5.8S с использованием пары праймеров ITS1/ITS4 с последующим секвенированием.

Рис. 1. Карта-схема расположения точек отбора биоматериала, обследуемого на БПТ

Результаты и обсуждение

Обследование фитосанитарного состояния посадочного материала лесных питомников

Фитопатогенные организмы оказывают негативное влияние на сеянцы, выращиваемые в лесных питомниках. Молекулярно-генетический анализ – один из наиболее высокоэффективных методов диагностики фитопатогенных организмов. Данный метод заключается в определении трудно идентифицируемых по морфологическим признакам видов заболеваний, а также их выявлении на ранней стадии патогенеза. Классический фитопатологический анализ посадочного материала, основанный на обнаружении болезней на поздних стадиях развития по внешним признакам (изменение цвета ассимиляционного аппарата или других органов растения, наличие наружных спор грибов – конидиоспор и т.д.), не позволяет осуществлять раннюю профилактику заболеваний и оздоровление сеянцев, что может привести к их частичной или даже полной гибели.

В рамках Федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2022 г. специалистами ФБУ «Рослесозащита» проведена ДНК-диагностика инфекционных болезней посадочного материала 2-летних сеянцев сосны обыкновенной в лесных питомниках Республики Бурятии (лесничества Байкальское, Бичурское, Еравнинское, Кикин-ское, Хоринское).

Всего на территории Бурятии, по данным Реестра лесных питомников, расположено 20 питомников, продуцируемая площадь которых составляет 56,17 га. Обследовано 7 питомников на площади 25,39 га, что составляет 45,2 % площади питомников.

До настоящего времени каких-либо детальных фитопатологических обследований на Байкальской природной территории не проводилось. В рамках государственного лесопатологического мониторинга по морфологическим признакам фиксировали обыкновенное шютте, по микробиологическим – чаще всего фузариоз или альтернариоз. Анализ результатов работы сотрудников ФБУ «Рослесозащита» показал, что видовой состав микрофлоры питомников не ограничивается десятком различных фитопато-генных видов, влияющих на жизнеспособность посадочного материала.

В результате обследования посадочного материала 7 питомников, расположенных в

7 участковых лесничествах БПТ (Горячинское, Котокельское, Киретское, Тужинское, Гремячин-ское, Зун-Хурайское, Черемушкинское) идентифицировано 19 видов грибов, среди которых 12 являются возбудителями инфекционных заболеваний растений (табл. 1).

Таким образом, с помощью молекулярногенетических методов в Республике Бурятии обнаружены ранее не выявленные и не описанные на БПТ фитопатогенные грибы. Актуальность

Таблица 1.

|

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

Athelia acrospora |

Вид эктомикоризных грибов. Сапротроф |

|

Basidiomycota sp. |

Представитель базидиоидальных грибов отдела Базидиомикота (Basidiomycota) |

|

Cytospora sp. |

Цитоспороз |

|

Cladosporium herbarum |

Кладоспориоз |

|

Cladosporium sp. |

Кладоспориоз |

|

Cycloneusma minus |

Пожелтение хвои сосны |

|

Didymella sp. |

Дидимеллёз (пятнистость хвои) |

|

Lophodermium seditiosum |

Шютте сосны |

|

Leomycetes sp. |

Представитель мучнисторосяных грибов, класса Леоциомицеты (Leotiomycetes). Многие из них вызывают серьёзные заболевания растений |

|

Microspheropsis sp. |

Представитель грибов семейства Didymosphaeriaceae отдела Ascomycota, класса Dothideomycetes в порядке Pleosporales. Сапрофит как древесных, так и травянистых растений. Таксоны семейства имеют космополитическое распространение. Некоторые виды паразитируют на других грибах |

|

Mycena tristis |

Вид грибов семейства Рядовковые (Tricholomataceae). Мицены – мелкие грибы-сапротрофы. Патогенность не установлена |

|

Phacidium calderae |

Фацидиоз (снежное шютте) – болезнь сеянцев сосны в питомниках, лесных культурах и молодняков сосны |

|

Phacidium sp. |

Фацидиоз (снежное шютте) – болезнь сеянцев сосны в питомниках, лесных культурах и молодняков сосны |

|

Rhytismataceae sp. |

Черная пятнистость листьев клена. Представитель грибов семейства Ритисмовые (Rhytismataceae) |

|

Sphaeropsis (Xenosphaeropsis) pyriputrescens |

Сферопсисовый (диплодиевый) некроз сосны |

|

Sydovia polyspora |

Склерофомоз (порыжение хвои) |

|

Rhyzopogon rubescens |

Ризопогон розоватый – съедобный гриб |

|

Sistotrema hypogaeum |

Деструктивная гниль древесины. Гастеромицет рода Ложнодождевик Склеродерма (Scleroderma Pers) |

|

Tomentella sp. |

Представитель грибов семейства Телефоровые (Thelephoraceae). Сапротроф, растущий на почве, или симбиотроф, образующий микоризу с хвойными древесными породами |

Виды микобиоты, выявленной в 2021 г. в питомниках БПТ на 2-летних сеянцах сосны обыкновенной и определенной по информационной базе GenBank с указанием вызываемых болезней

определения видов грибов – возбудителей болезней в питомниках многократно возрастает в связи с изменением правил лесовосстановления, увеличением объемов работ по созданию лесных культур, в том числе на Байкальской природной территории, появлением инвазионных видов и угроз распространения болезней, наносящих существенный материальный ущерб лесному хозяйству. Для снижения ущерба, вызываемого болезнями, планирования и проведения мероприятий по защите растений особенно важны сведения по каждому конкретному лесному питомнику. Необходимо иметь сведения о видах встречающихся фитопатогенов, болезнях, которые они вызывают, а также о способах профилактики и борьбы с ними. Полученные нами данные использованы при разработке рекомендаций по профилактическим и защитным мероприятиям в лесных питомниках Республики Бурятии.

Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов

На Байкальской природной территории в 2022–2023 гг. проведено молекулярно-фитопатологическое обследование лесных насаждений в 22 лесничествах: 14 лесничествах Республики Бурятии (Улан-Удэнское, Джидинское, Закамен-ское, Иволгинское, Гусиноозерское, Хоринское, Ангоянское, Бабушкинское, Городское, Кижин-гинское, Селенгинское, Еравнинское, Курбин-ское, Прибайкальское), 4 лесничествах Иркутской обл. (Слюдянское, Ольхонское, Усольское, Шелеховское) и 4 лесничествах Забайкальского края (Беклемишевское, Бадинское, Хилокское, Красночикойское).

По результатам ДНК-анализа в насаждениях выявлено более 80 видов грибной микрофлоры, среди которых 60 видов – фитопатогены и 84 вида грибов, не имеющих морфологического описания, с неизвестным болезнетворным потенциалом и идентифицированных в настоящее время исключительно молекулярно-генетическими методами диагностики.

В насаждениях БПТ зафиксированы следующие виды инфекционных заболеваний: ди-плодиоз, дотистромоз, кладоспориоз, побурение хвои, ржавчина и пузырчатая ржавчина хвои, рак ветвей, ризосфериоз, склеротиниоз, склеро-фомоз, сосновый вертун, филлостиктоз (бурая пятнистость), фомоз, ценангиевый некроз, ци-тоспороз, разные типы шютте (пожелтение хвои, фацидиоз, шютте сосны обыкновенное, шютте ели, шютте лиственницы, шютте пятихвойных сосен и др.), различные виды пятнистостей и усыхания побегов. Видовой состав микобиоты хвойных древесных растений Байкальской природной территории, выявленной с помощью генетического анализа в 2022–2023 гг., приведен в табл. 2, 3.

Идентификация ряда видов до уровня рода, порядка или отдела связана с отсутствием в международной генетической базе данных NCBI таксономического статуса на уровне вида. Выявление видов, не имеющих морфологического описания, обусловлено тем фактом, что количество видов грибов, диагностированных генетически, многократно превышает описанные. Другими словами, данный перечень грибов в настоящее время выявляется исключительно молекулярно-генетическими методами диагностики.

Наиболее распространенные фитопатогены: ❖ для сосны обыкновенной:

Cyclaneusma minus (Butin) di Cosmo & al. – встречаемость 22,3 % (доля от обследованных инфицированных патогенами образцов);

Sydowia polyspora (Bref. & Tavel) E. Mull. -встречаемость 11,2 %;

-

❖ для сосны кедровой сибирской:

Lophodermium nitens (Darker) Tehon – встречаемость 21,2 %;

Sydowia polyspora – встречаемость 11,7 %;

-

❖ для пихты сибирской:

Sydowia polyspora – встречаемость 9,8 %;

Lirula exigua S. Kaneko – встречаемость 8,5 %;

Rhizosphaera pini (Corda) Maubl. – встречаемость 7,3 %;

-

❖ для ели сибирской:

Lophodermiumpiceae (Fuckel) Hohn. - встречаемость 27,6 %;

Таблица 2.

|

Порода (вид) |

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

Республика Бурятия |

||

|

Сосна кедровая сибирская |

1. Ascomycota sp.* |

Некроз побегов сосны. Заболевание появляется во второй половине лета, чаще на ветвях в кроне, расположенных ближе к поверхности почвы. Развитию болезни способствует повышенная влажность воздуха, особенно в затенённых местах нижних ярусов кроны дерева. Представитель грибов отдела Ascomycota, содержащего разнообразные сумчатые грибы |

|

2. Ceuthospora pinastri ** |

Фацидиоз. Поражает дугласову ель, широко известен как снежная гниль. Анаморфа гриба Phacidium lacerum |

|

|

3. Cladosporium perangustum |

Оливковая плесень. Верхушки хвоинок темнеют и приобретают буровато-фиолетовый оттенок. Вскоре окраска распространяется по всей длине хвоинок, и они засыхают |

|

|

4. Delphinella abietis |

Шютте пихты. Опадение хвои, ранее гриб отмечался в Северной Америке и Северной Европе на пихтах, где вызывал гибель хвои текущего года и побегов, возможно инвазивный вид |

|

|

5. Hendersonia pinicola |

Поражения хвои, шютте. Отмирание хвои происходит в верхней и средней части, и лишь основание остается зеленым. Признаки проявляются сначала в нижних частях крон, а затем в ее верхних частях. Вторичный паразит, способствующий гибели хвои, пораженной другими патогенными грибами |

|

|

6. Leotiomycetes sp. |

Мумификация семян. Заражение семян происходит сумкоспорами грибов во время цветения деревьев или при созревания семян. Представитель сумчатых грибов класса Леоциомицеты (Leotiomycetes) отдела Ascomycota. Многие виды вызывают серьёзные заболевания растений |

|

|

7. Lophodermium nitens |

Шютте пятихвойных сосен. Развивается под снежным покровом, даже при температуре около 0 °С. Мицелий растет от хвоинки к хвоинке и к соседним растениям. После таяния снега погибшая хвоя и нередко побеги буреют и отмирают, покрываются сероватым, быстро исчезающим налётом мицелия. |

|

|

8. Lophodermium pinastri |

Обыкновенное шютте сосны. Чаще всего заболевание поражает сосны обыкновенную и кедровую сибирскую. Поражаются сеянцы в питомниках, саженцы и подрост сосны в основном до 8-летнего возраста. Летальность для деревьев моложе 2 лет близка к 100 % |

|

|

9. Lophodermium sp. |

Обыкновенное шютте сосны. Представитель грибов рода Lophodermium Chevall. (145 видов), семейства Rhytismataceae. Виды этого рода обычно образуют зональные линии на мертвых опавших листьях, но некоторые из них колонизируют живые листья |

|

|

10. Microcyclospora malicola |

Вид эпифитных грибов, образующих сажистые пятна на субстрате |

|

|

11. Mycosphaerella pini= Dothistroma septosporum |

Дотистромоз. Желтые и коричневые пятна, которые появляются на живых иголках, которые вскоре становятся красными. Эта инфекция начинается у основания коронки на старых иглах, которые затем становятся коричневато-красными на кончике, в то время как остальная часть иглы остается зеленой. При сильной инвазии ведет к гибели деревьев |

|

|

12. Phaeobotryon sp. |

Некроз ветвей. Поражённая хвоя серая или светло-коричневая. На начальных этапах развития болезни на хвое заметны поперечные чёрные линии и мелкие чёрные пятна под эпидермисом |

|

Продолжение табл. 2

|

Порода (вид) |

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

13. Rhizosphaera sp. |

Побурение хвои. Зараженные хвоинки обычно становятся грязно-зелеными, а затем коричневыми. По мере созревания грибов на хвое могут появляться ряды черных плодовых телец. Между 15 и 18 мес после заражения хвоя обычно начинает опадать |

|

|

14. Septorioides strobi |

Дефолиация сосны веймутова в Северной Америке и Европе, возможно инвазивный вид |

|

|

15. Sistotrema coronilla |

Вид эктомикоризных грибов. Обитает на мёртвой древесине и растительном детрите в верхних слоях лесной подстилки; вызывает визуально белую гниль |

|

|

16. Sistotrema sp. |

Представитель эктомикоризных грибов. Встречается на сильно разложившейся древесине и на коре прикрепленных мертвых ветвей, но у некоторых видов также существуют эндофитные и эктомикориз-ные способы питания |

|

|

17. Sydowia polyspora |

Склерофомоз хвойных деревьев. Ветви сосны крымской с желто-коричневой, частично осыпавшейся хвоей, ряды чёрных мелких пикнид на хвое |

|

|

Сосна обыкновенная |

1. Acephala sp. |

Представитель эктомикоризных грибов. Эндофит корней хвойных деревьев с темными перегородками. Темные септированные эндофиты (ТС-эндофиты). Заселяют только корни, имеют меланизированную септу. Обычно не имеют специфичности по хозяевам или по месту обитания хозяев, встречаются в ризосфере, предполагается горизонтальная передача |

|

2. Ascomycota sp. |

Представитель грибов крупнейшего отдела Ascomycota, содержащего разнообразные сумчатые грибы |

|

|

3. Athelia acrospora |

Вид эктомикоризных грибов. Корневая гниль – образуется ядровозаболонная (смешанная) гниль, которая не поднимается в ствол. Вследствие этого в сосняках происходит ясно выраженное куртинное (групповое) усыхание деревьев |

|

|

4. Botryosphaeriales sp. |

Представитель грибов, относящийся к семейству Ботриосфериевые (Botryosphaeriaceae), порядку Botryosphaeriales, классу Dothideomycetes. Порядок содержит фитопатогенные грибы, вызывающие пятнистость побегов, гниль растений, отмирание или язвы. Многие виды семейства Botryosphaeriaceae являются скрытыми патогенами (эндофитами), бессимптомно живущими в тканях растений и вызывающими заболевания только тогда, когда растения-хозяева испытывают стресс или ослаблены. Эта способность к «оппортунистическому патогенезу» является интересным аспектом их биологии. Они также могут быть сапрофитами. Это семейство включает несколько родов, в т.ч. Botryosphaeria, Neofusicoccum, Diplodia, Lasiodiplodia и др. |

|

|

5. Cenangium ferruginosum |

Ценангиоз (ценангиевый некроз). Первые признаки болезни обнаруживаются весной. Хвоя на пораженных ветвях и побегах желтеет, затем краснеет и постепенно опадает, а крона изреживается. |

|

|

6. Cladosporium chubutense |

Оливковая плесень – желтые, хорошо отделенные друг от друга пятна грибка на прошлогодней хвое. Она приобретает бледно-оливковый цвет, иногда – характерный пепельный цвет. В конце весны и летом поврежденная хвоя высыхает и осыпается |

|

|

7. Cladosporium cladosporioides |

Оливковая плесень |

|

|

8. Cladosporium herbarum |

Оливковая плесень |

|

|

9. Cladosporium sp. |

Оливковая плесень |

|

|

10. Coleosporium pulsatillae |

Ржавчина хвои, побегов сосны. Обычно на них весной появляются удлиненные оранжевые подушечки эцидиев, выступающие из-под разорванного эпидермиса растения. Пораженный побег прекращает свой рост и загибается вниз, а его верхушка продолжает расти вверх |

Продолжение табл. 2

|

Порода (вид) |

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

11. Cyclaneusma minus |

Болезнь типа шютте – пожелтение (порыжение) хвои сосен |

|

|

12. Cytospora sp. |

Цитоспороз. На поражённых участках кора приобретает красновато-коричневый цвет. При попытке отделить её от древесины она не отслаивается, а размочаливается. На всей поверхности поражённой коры видны мелкие чёрные бугорки (пикниды) со скоплениями спор гриба |

|

|

13. Didymella sp. |

Фомоз. На начальных этапах развития болезни хвоя текущего года приобретает золотисто-коричневый оттенок, затем буреет, со временем становится пепельно-серой, засыхает и опадает |

|

|

14. Dothidiales sp. |

Представитель грибов порядка Дотидеевые (Dothidiales), содержащего фитопатогенные грибы-возбудители болезни молодых побегов сосен |

|

|

15. Leotiomycetes sp. |

Представитель сумчатых грибов класса Леоциомицеты (Leotiomycetes) отдела Аскомицеты (Ascomycota). Многие виды класса вызывают серьёзные заболевания растений. Поражается хвоя сосны обыкновенной и сосны сибирской. Шютте вызывается преимущественно на сеянцах, саженцах в питомниках и теплицах, подросте, в культурах и молодняках в возрасте до 5 лет. |

|

|

16. Lophodermella conjuncta |

Серое шютте сосны. Верхняя часть хвои желтеет, резко отделяясь от здоровой части бурой полоской шириной до 2–3 мм. На пожелтевшей части развиваются пикниды в виде мелких чёрных точек. Позже отмершая часть хвои становится серой и на ней хорошо заметны чёрные удлинённые кожистые апотеции, созревающие в июне |

|

|

17. Lophodermium pinastri |

Обыкновенное шютте сосны. Поражённые иголки опадают не сразу, а могут висеть до следующей весны. Апотеции появляются в конце лета и обычно имеют длину до 2 мм, овальной формы. Особенно подвержены болезни сосны обыкновенная и кедровая сибирская |

|

|

18. Lophodermium seditiosum |

Обыкновенное шютте сосны |

|

|

19. Mycena tristis |

Вид грибов рода Mycena – сапротроф неустановленной патогенности, но многие виды – патогены растений. Поражает гниющую древесину и пни хвойных пород |

|

|

20. Mycosphaerella pini |

Дотистромоз. При сильной инвазии ведет к гибели деревьев |

|

|

21. Microsphaeropsis sp. |

Представитель рода сапротрофных грибов, проявляющих антагонизм по отношению к фитопатогенным грибам |

|

|

22. Phacidiaceae sp.*** |

Фацидиоз хвойных деревьев. Представитель грибов семейства Фацидиевые (Phacidiaceae Fries), содержащего разнообразные виды фитопатогенных грибов – возбудителей опасных болезней древесно-кустарниковых пород |

|

|

23. Phacidium calderae |

Фацидиоз. Хвоя заражается в октябре или ноябре, когда есть небольшие минусовые температуры. В зимний период на хвое бледно-зеленого цвета образуется нежный серовато-белый налет – паутинистый мицелий, затем пораженная хвоя приобретает мраморную окраску с характерным чередованием пятен зеленого, желтого и коричневого цветов. Происходит поражение корневой системы растения, ствол покрывается налётом, размягчается |

|

|

24. Rhyzopogon rubescens |

Вид эктомикоризных грибов |

|

|

25. Rhizosphaera kalkhoffii |

Бурое шютте (побурение хвои сосен). Характеризуется образованием темно-коричневых пятен на хвоинках и их последующим усыханием. В первую очередь влияет на внешний вид дерева, но при серьезном поражении может привести к гибели всего растения. Реже распространено в саженцах и чаще на взрослых деревьях |

|

|

26. Rhytismataceae sp. |

Представитель грибов семейства Ритисмовые (Rhytismataceae) в составе порядка Ритисмовые (Rhytismatales). Содержит разнообразные фитопатогенные грибы |

Продолжение табл. 2

|

Порода (вид) |

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

|

27. Sarcinomyces sp. |

Представитель грибов рода литобионтов, развивающихся на каменистых поверхностях |

||

|

28. Sistotrema hypogaeum |

Вид эктомикоризных грибов |

||

|

29. Sydowia polyspora |

Склерофомоз хвойных деревьев |

||

|

30. Tomentella sp. |

Представитель эктомикоризных грибов |

||

|

31. Xenosphaeropsis pyriputrescens |

Сферопсисовый (диплодиевый) некроз сосны, возможно инвазивный вид |

||

|

1. Ascomycota sp. |

Представитель грибов крупнейшего отдела Ascomycota, содержащего разнообразные сумчатые грибы |

||

|

Пихта сибирская |

2. Athelia acrospora |

Вид эктомикоризных грибов |

|

|

3. Ceramothyrium carniolicum |

Вид эпифитных грибов, развивает мицелий на поверхности листьев |

||

|

4. Catenulostroma lignicola |

Вид лихенизированных грибов (лишайник) |

||

|

5. Erwinia sp. |

Бактериальная водянка. Бактериоз, поражает все ткани (флоэма, камбий, ксилема), части растения. Род содержит разные виды бактериальных фитопатогенов |

||

|

6. Helotiales sp. |

Представитель грибов порядка Гелоциевые (Helotiales). Порядок содержит фитопатогены – возбудители белой гнили овощных, антракноза смородины, мокрой гнили стеблей, плодов, корнеплодов |

||

|

7. Lirula yunnanensis |

Шютте пихты, возможно инвазивный вид. Вред от болезни незначителен. Преждевременное опадение хвои несколько снижает прирост, иногда вызывает отмирание отдельных веток. Поражает 2–3-летнюю хвою пихты в молодых насаждениях. Наиболее высокий уровень болезни отмечается в загущенных молодняках, произрастающих в пониженных местах |

||

|

8. Phyllosticta abietis |

Пятнистость хвои, распространена в Северной Америке, возможно инвазивный вид |

||

|

9. Sphaeropezia sp. |

Представитель лихенизированных грибов (лишайник) |

||

|

10. Sydowia polyspora |

Склерофомоз хвойных деревьев – слабоизученное заболевание. Космополит, хорошо приспосабливающийся к самым различным экологическим условиям. Широко распространен в Европе, Китае, США, Канаде, Южной Африке, Австралии. Поражает практически все виды хвойных РФ, но в основном сосну обыкновенную. Пораженные побеги деформируются и приобретают яркую ржаво-рыжую окраску, становятся как бы стекловидными, на хвоинках образуются бурые широкие перетяжки, выше которых кончики буреют. Позднее на пораженных побегах появляются некротические участки вытянутой формы до 1,5 см, в начале темно-бурого, позднее сероватого цвета, на фоне которого хорошо заметны черные, овальные или круглые пикниды, выступающие продольными рядами из трещин коры. Хвоя на таких побегах поражена вся или частично, кончики хвоинок бурого цвета. В дальнейшем побеги или их вершины усыхают, чернеют. Уровень склерофомоза снижается по мере увеличения возраста культур |

||

|

11. Teratosphaeria blakelyi |

Пятнистость листьев |

||

|

Ель сибирская |

1. Capnobotryella sp. |

Представитель грибов рода литобионтов, развивающихся на каменистых поверхностях |

|

|

2. Cladosporium cladosporioides |

Оливковая плесень |

||

|

3. Cladosporium perangustum |

Оливковая плесень |

||

|

4. Cladosporium sp. |

Оливковая плесень |

||

Продолжение табл. 2

|

Порода (вид) |

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

5. Darkera parca |

Пятнистость хвои ели |

|

|

6. Eimeria maxima |

Паразит кишечника птиц |

|

|

7. Elsinoe sp. |

Представитель грибов рода Elsinoe ; многие виды вызывают болезни типа антракноза – тёмные пятна, язвы или гнили на листьях, стеблях, побегах и плодах растений |

|

|

8. Hendersonia pinicola |

Шютте ели. Отмирание хвои происходит в верхней и средней части, и лишь основание остается зеленым. Признаки проявляются сначала в нижних частях крон, а затем в верхних Вид гриба – вторичный паразит, способствует гибели хвои, пораженной другими патогенными грибами |

|

|

9. Lophodermium piceae |

Низинное шютте ели. Источником инфекции является опавшая или оставшаяся висеть на ветвях пораженная хвоя с апотециями. В насаждениях с большим объемом подстилки из опавшей хвои всегда имеется запас инфекции |

|

|

10. Phaeocryptopus gaeumannii |

Хлороз и некроз – гипсование, пожелтение и опадение хвои ели, замедление роста. Гриб – эндемик насаждений пихты Дугласа на западе Северной Америки. Поражает пихту Дугласа, вызывает синдром швейцарской иглы, пожелтение листвы и замедление роста. Впервые обнаружен на пихтах Дугласа в Швейцарии. При проверке деревьев в Америке выяснилось, что гриб был обычным явлением и, вероятно, не вызывал никаких заболеваний |

|

|

11. Phaeosphaeria sp. |

Представитель лихенизированных грибов (лишайник) |

|

|

12. Sphaceloma murrayae |

Антракноз ив |

|

|

13. Sydowia polyspora |

Склерофомоз хвойных деревьев |

|

|

Лиственница сибирская |

1. Celosporium laricicola |

Вид эндофитных грибов с малоизученной биологией |

|

2. Cladosporium cladosporioides |

Оливковая плесень |

|

|

3. Clitocybe sp. |

Представитель эктомикоризных грибов |

|

|

4. Exutisphaerella laricina |

Болезнь типа шютте – пожелтение и опадение хвои лиственницы |

|

|

5. Melampsora epitea (M. larici-epitea) |

Ржавчина хвои лиственницы |

|

|

6. Melampsora larici-populina |

Ржавчина хвои лиственницы |

|

|

7. Melampsora larici-tremulae (M. laricis) |

Ржавчина хвои лиственницы |

|

|

8. Rhabdocline laricis (Meria laricis) |

Шютте лиственницы. Первые признаки болезни обнаруживаются через 10–14 сут после появления хвои. Вначале на хвое образуются отдельные бурые пятнышки, которые увеличиваются, сливаются и покрывают всю поверхность хвои. Приобретает красно-бурую окраску |

|

|

9. Sclerotinia sclerotiorum |

Снежная плесень. Поражение обнаруживается после схода снега: на бурой отмершей хвое заметен черно-серый паутинистый налёт мицелия, а затем и точечные плодовые тела гриба-возбудителя |

Иркутская обл.

|

Сосна кедровая сибирская |

1. Cytospora sp. |

Цитоспороз |

|

2. Helotiales sp. |

Представитель грибов порядка Гелоциевые (Helotiales). Порядок содержит фитопатогены – возбудители белой гнили овощных, антракноза смородины, мокрой гнили стеблей, плодов, корнеплодов |

|

|

3. Lophodermium conigenum |

Обыкновенное шютте сосны |

Продолжение табл. 2

|

Порода (вид) |

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

4. Lophodermium nitens |

Шютте пятихвойных сосен |

|

|

5. Lophodermium pinastri |

Обыкновенное шютте сосны |

|

|

6. Sydowia polyspora |

Склерофомоз хвойных деревьев |

|

|

Сосна обыкновенная |

1. Cladosporium oxysporum |

Оливковая плесень |

|

2. Cladosporium sp. |

Оливковая плесень |

|

|

3. Coleosporium senecionis |

Ржавчина хвои сосны обыкновенной |

|

|

4. Melampsora populnea (pinitorqua) |

Сосновый вертун (ржавчина побегов сосны) – разнохозяйный гриб Melampsora populnea (син. Melampsora pinitorqua ). Хозяева: сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) и осина ( Populus tremula ). Болезнь приводит к снижению прироста и вызывает многовершинность вследствие повреждения центрального побега. В питомниках болезнь приводит к гибели всходов |

|

|

5. Rhizosphaera kalkhoffii |

Побурение хвои сосен |

|

|

6. Sydowia polyspora |

Склерофомоз хвойных деревьев |

|

|

Пихта сибирская |

1. Calvophomopsis rubenticola |

Болезнь типа шютте (пожелтение, побурение хвои пихт), схожая с Rhizosphaera pini , возможно инвазивный вид |

|

2. Cladosporium sp. |

Оливковая плесень |

|

|

3. Hendersonia pinicola |

Шютте пихты. Отмирание хвои. Возбудитель игольчатой болезни сосны скрученной широкохвойной ( Pinus contorta ) на северо-западе Тихого океана вызывал начальные симптомы заболевания и проявлял признаки в нижних частях крон, а затем в верхних. В конечном итоге листву имели только дистальные части ветвей |

|

|

4. Lirula exigua |

Болезнь шютте пихты, возможно инвазивный вид |

|

|

5. Penicillium sp. |

Серая плесень. Представитель грибов рода Пенициллиум (Penicillium) |

|

|

6. Pseudogymnoascus pannorum |

Вид сапрофитных грибов |

|

|

7. Rhizosphaera pini |

Побурение хвои пихт |

|

|

8. Sydowia polyspora |

Склерофомоз хвойных деревьев |

|

|

Лиственница сибирская |

1. Celosporium laricicola |

Вид эндофитных грибов с малоизученной биологией |

Забайкальский край

|

Сосна обыкновенная |

1. Ascomycetes sp. **** |

Представитель грибов класса аскомицеты (Ascomycetes), часто разделяемого на несколько самостоятельных классов: сахаромицеты (Saccharomycetes); тафриномицеты (Taphrinomycetes) |

|

2. Cenangium acuum |

Ценангиоз. Первые признаки болезни – отмирание верхушечной почки, покраснение и засыхание прилегающей хвои с последующим усыханием побегов с вершины обнаруживаются весной. Хвоя на пораженных ветвях и побегах сначала желтеет, затем краснеет и в середине лета постепенно опадает |

|

|

3. Cyclaneusma minus |

Болезнь типа шютте – пожелтение, порыжение хвои сосен |

|

|

4. Didymella sp. |

Фомоз. На начальных этапах развития болезни хвоя текущего года приобретает золотисто-коричневый оттенок, затем буреет, со временем становится пепельно-серой, засыхает и опадает |

|

|

5. Lophodermella conjuncta |

Серое шютте сосны. Верхняя часть хвои желтеет, резко отделяясь от здоровой части бурой полоской шириной до 2–3 мм. Позже отмершая часть хвои становится серой, и на ней хорошо заметны чёрные удлинённые кожистые апотеции, созревающие в июне |

Окончание табл. 2

|

Порода (вид) |

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

6. Lophodermium pinastri |

Обыкновенное шютте сосны |

|

|

7. Lophodermium seditiosum |

Обыкновенное шютте сосны |

|

|

8. Mycosphaerellaceae sp. |

Представитель грибов семейства Микосфереллевые (Mycosphaerellaceae) – сумчатых грибов. Содержит ряд фитопатогенных видов |

|

|

9. Pleosporaceae sp. |

Представитель грибов семейства Плеоспоровые (Pleosporaceae) – сумчатых грибов. Содержит ряд фитопатогенных видов |

|

|

10. Sydowia polyspora |

Склерофомоз хвойных деревьев – слабоизученное заболевание. Космополит, хорошо приспосабливающийся к самым различным экологическим условиям. Поражает практически все виды хвойных РФ, но в основном сосну обыкновенную. Пораженные побеги деформируются и приобретают яркую ржаво-рыжую окраску, становятся как бы стекловидными, на хвоинках образуются бурые широкие перетяжки, выше которых кончики буреют. Позднее на пораженных побегах появляются некротические участки вытянутой формы до 1,5 см, вначале темно-бурого, позднее сероватого цвета, на фоне которого хорошо заметны черные, овальные или круглые пикниды, выступающие продольными рядами из трещин коры. Хвоя на таких побегах поражена вся или частично, кончики хвоинок бурого цвета. В дальнейшем побеги или их вершины усыхают, чернеют. Уровень склерофомоза снижается по мере увеличения возраста культур. Поражение хвои, сходное с шютте; некротическое поражение коры, причём главным образом поражаются побеги, расположенные на верхних мутовках |

|

|

Ель сибирская |

1. Chrysomyxa ledi |

Ржавчина хвои ели. На хвое появляются споры всех оттенков ржавого железа: оранжевого, жёлтого, лимонного, золотистого, розового, коричневого, бурого и даже чёрного |

Примечание:

* Ascomycota sp. – крупнейший отдел в царстве грибов. В 1980–1990-е гг. ряд микологов предложил повысить таксономический ранг аскомицетов до ранга отдела с названием Ascomycota. Название было валидизировано в 1998 г. Т. Кавалье-Смитом; отдел стал крупнейшим по числу входящих в него видов в царстве Fungi. Основные его подразделения получили, соответственно, статус классов. По молекулярным данным.

** Морфологически разнообразный род Ceuthospora традиционно был связан с половыми морфами Phacidium посредством ассоциации, хотя молекулярные или культуральные данные, подтверждающие эту связь, отсутствуют. На основании результатов исследования о выяснении взаимосвязь этих двух родов путем получения данных о нуклеотидных последовательностях для трех локусов: ITS, LSU и RPB2 Ceuthospora сведена к синониму под более старым родовым названием Phacidium .

*** Phacidiaceae (в настоящее время Helotiales), как предполагается, составляют отдельный отряд Phacidiales (Leotiomycetes), родственный Helotiales, который явно является парафилетическим.

Phacidiaceae включает семейство Bulgariaceae и, следовательно, оно становится синонимом Phacidiaceae.

**** Ascomycetes sp. – класс содержит разнообразные виды сумчатых грибов. Фитопатогенные аскомицеты; вызывают множество заболеваний лесных пород – разные виды плесени, мучнистую росу, паршу и т.п. Все аскомицеты распределены между 56 порядками, 226 семействами и 3409 родами.

❖ для лиственницы сибирской:

Rhabdocline laricis (Vuill.) J.K. Stone – встречаемость 2,7 %;

Exutisphaerella laricina (R. Hartig) Videira & Crous – встречаемость 1,2 %;

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary – встречаемость 1,2 %.

В 2022 г. в международный генный банк Национального центра биотехнологической информации (NCBI, USA) депонированы выявленные изоляты наиболее значимых грибных фитопатогенов: Cyclaneusma minus (инфекционное пожелтение, усыхание и опадение 1–2-летней хвои – болезнь, называемая «осенней сосной») под

Таблица 3.

|

Порода (вид) |

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

Республика Бурятия |

||

|

Сосна кедровая сибирская |

1. Lachnellula suecica |

Рак ствола сосны, имеет коричневые апотеции с оранжевым гимением. Встречается отдельными очагами в Северной Европе, Карелии, на юге Средней Сибири и на Дальнем Востоке Сапрофит |

|

2. Dothideomycetes sp. |

Представитель грибов класса Дотидеомицетов (Dothideomycetes) крупнейшего отдела Ascomycota, в который входят разнообразные сумчатые грибы. Виды данного рода обычно являются опасными паразитами растений в конидиальной стадии |

|

|

3. Ascocoryne cylichnium |

Сапрофит. Растет на пнях и гниющей или мертвой древесине. Регионы распространения – Европа, Северная Америка |

|

|

4. Sydowia polyspora |

Склерофомоз. Симптомы – усыхание и отмирание хвои |

|

|

5. Ascomycota sp.* |

Представитель грибов крупнейшего отдела Ascomycota, содержащего разнообразные сумчатые грибы |

|

|

6. Rhytismataceae sp. |

Пятнистость. Представители семейства – паразиты и сапротрофы на хвое и коре растений. Многие виды вызывают пятнистость и преждевременное опадение хвои |

|

|

Пихта сибирская |

1. Sydowia polyspora |

Склерофомоз. Пораженные побеги деформируются и приобретают яркую ржаво-рыжую окраску. На хвоинках образуются бурые широкие перетяжки, выше которых кончики буреют. Появляются некротические участки темно-бурого, позднее сероватого цвета. Хвоя на таких побегах поражена вся или частично |

|

Ель сибирская |

1. Darkera parca |

Побурение хвои |

|

2. Hendersonia pinicola |

Шютте. Отмирание хвои происходит в верхней и средней части, и лишь основание остается зеленым. Признаки проявляются сначала в нижних частях крон, а затем в ее верхних частях |

|

|

Можжевельник |

1. Lophodermium juniperinum |

Шютте можжевельника. Болезнь начинается с усыхания отдельных небольших веточек. Однако заболевание быстро распространяется и охватывает все растение. Апотеции проявляются на высохшей хвое |

|

2. Chloroscypha cryptomeriae |

Вид грибов рода Хлоросцифа (Chloroscypha) семейства Helotiaceae. Род включает 14 видов Систематика: Fungi&Protozoa => Fungi => Ascomycota => Pezizomycotina => Leotiomycetes => Leotiomycetidae => Helotiales => Gelatinodiscaceae => Chloroscypha |

Иркутская обл.

|

Сосна кедровая сибирская |

1. Rhytismataceae sp. |

Пятнистость |

|

2. Nakazawaea holstii |

Nakazawaea – род дрожжей отряда Saccharomycetales |

|

|

3. Penicillium citreonigrum |

Токсинообразующий пеницилл цитрусово-зелёный вызывает поражение риса. Вид несовершенных грибов-аскомицетов, относящийся к роду Пени-циллиум ( Penicillium ) семейства Aspergillaceae порядка Эуроциевые (Eurotiales). |

|

|

4. Nakazawaea sp.*** |

Представитель рода аскомицетовых дрожжей отряда Saccharomycetales |

|

|

5. Crumenulopsis sororia |

Язвы на коре сосны |

|

|

Пихта сибирская |

1. Nakazawaea sp. |

Представитель рода аскомицетовых дрожжей отряда Saccharomycetales. В настоящее время из разнообразных местообитаний выделено 15 видов рода Nakazawaea с преимущественной ассоциацией с растительным материалом |

Окончание табл. 3

|

Порода (вид) |

Выявленная микрофлора (род, вид) |

Выявленное заболевание (описание возбудителя, поражения или краткая характеристика вида) |

|

2. Sydowia polyspora |

Склерофомоз |

|

|

Забайкальский край |

||

|

Лиственница даурская |

1. Stagonospora bicolor |

Стагоноспороз, или красный ожог хвои. Образуются красные или охряные, нередко очерченные пятна диаметром до 10 мм |

Примечание:

* Ascomycota sp. – крупнейший отдел в царстве грибов. В 1980–1990-е гг. ряд микологов предложил повысить таксономический ранг аскомицетов до ранга отдела с названием Ascomycota. Название было валидизировано в 1998 г. Т. Кавалье-Смитом; отдел стал крупнейшим по числу входящих в него видов в царстве Fungi. Основные его подразделения получили, соответственно, статус классов. По молекулярным данным.

** Ascomycetes sp. – фитопатогенные аскомицеты; вызывают множество заболеваний лесных пород – разные виды плесени, мучнистую росу, паршу и т.п.

Ряд видов аскомицетов широко используют в генетических исследованиях. В палеозое (девон – карбон) в ряде оформившихся к тому времени эволюционных линий аскомицетов имела место лихенизация – возникновение лишайников как симбиотических ассоциаций грибов с микроскопическими водорослями

*** Nakazawaea sp. – родство этого таксона с другими таксонами отряда неизвестно («incertae sedis»), и он не был с уверенностью отнесен ни к одному семейству. Первоначально монотипический род, содержащий единственный вид Nakazawaea holstii , в 2011 г. был добавлен N. Siamensis. В настоящее время из разнообразных местообитаний выделено 15 видов рода Nakazawaea с преимущественной ассоциацией с растительным материалом.

Виды микробиоты хвойных насаждений БПТ, выявленной в 2022 г. и определенной по информационным базам GenBank и Mycobank с указанием вызываемых болезней и распределением по породам и субъектам РФ

Виды микобиоты хвойных насаждений БПТ, выявленной в 2023 г. и определенной по информационной базе GenBank с указанием вызываемых болезней и распределением по породам и субъектам РФ

номером OP804516.1 и Dothistroma septosporum (дотистромоз, или красная пятнистость хвои – красная полоса иглофтороза) под номерами OP804517.1 (изолят 1), OP804518.1 (изолят 2).

Кроме определения ДНК-методами микобиоты на БПТ, проведена молекулярно-генетическая диагностика возбудителей бактериозов в зарегистрированных очагах бактериальной водянки отдельных лесничеств Республики Бурятии, обнаруженных в насаждениях пихты сибирской. Идентифицировано 8 видов и один видовой комплекс фитопатогенных бактерий – возбудителей бактериальной водянки, бактериального рака, ожога и мягкой гнили ( Pectobacterium, Erwinia, Pseudomonas, Brenneria, Burkholderia, Pantoea, Serratia, Rhizobium ). Находка Erwinia sp. на Abies sibirica в очаге бактериальной водянки Гусиноозерского лесничества Республики Бурятии зарегистрирована в международном генном банке NCBI с присвоением идентификационного номера OP804634.

В 2023 г. дополнительно выявлены виды бактерий – возбудителей сосудистого бактериоза – Xanthomonas sp. и возбудителей бактериальной пятнистости – представители рода Acidovorax .

Симптомы поражений бактериальной микрофлорой таких родов, как Pectobacterium, Pseudomonas, Brenneria, Pantoea, Xanthomonas,

Burkholderia, выявленной в образцах насаждений БПТ в больших количествах, идентичны обнаруживаемым при заражении бактериальной водянкой, вызываемой бактерией рода Erwinia.

Определенные впервые на БПТ в 2023 г. 7 фитопатогенов бактериальной и грибной природы депонированы в международный генный банк NCBI. Пяти образцам участков ДНК-последовательностей бактерий ( Erwinia sp.) на сосне кедровой сибирской в Республике Бурятии (Прибайкальское лесничество, Татауровское участковое лесничество и Бабушкинское лесничество, Бабушкинское участковое лесничество) присвоены идентификационные номера OR835529.1, OR872176.1, OR872177.1, OR872178.1, OR872179.1. Чашевидный гриб Crumenulopsis sororia , вызывающий язвы на коре сосны кедровой сибирской, произрастающей в Иркутской обл. (Быстринская дача – Слюдянское лесничество, Слюдянское участковое лесничество), зарегистрирован под номером OR852615.1; гриб Stagonospora bicolor , вызывающий стагоноспороз, или «красный ожог» хвои, на лиственнице даурской, обнаруженный в Забайкальском крае (Хилокское лесничество Линевоозерское участковое лесничество), – под номером OR852616.1.

Кроме перечисленных видов, выявлены эндофитная неболезнетворная микрофлора

(Sodalis spp. и др.), а также почвенные бактерии ( Pseudoxanthomonas и др.), включая виды с неизвестным болезнетворным потенциалом – некуль-тивируемые почвенные бактерии (uncultured soil bacterium).

Планируются дальнейшие исследования патогенов лесных растений, поражающих хозяйственно ценные лесные породы Байкальской природной территории.

Молекулярно-генетический анализ насекомых – переносчиков инфекционных заболеваний лесных насаждений

В процессе обследований установлено, что ряд диагностированных микозов (диплодиоз, фомоз, склерофомоз и др.), а также бактериальная водянка переносятся насекомыми. Выделенная в процессе обследований БПТ из личинки черного соснового усача бактерия Erwinia sp. свидетельствует о переносе этих бактерий данным видом насекомых.

Один из способов минимизации их распространения – контроль численности вредителей, прежде всего ксилофагов. Актуальной является организация молекулярно-генетического мониторинга стволовых и других вредителей относительно переноса ими возбудителей микозов и бактериальной водянки, что согласуется с возможностью проведения защитных обработок инсектицидами, разрешенными к применению на охраняемой природной территории.

Меры борьбы с бактериальной водянкой разработаны в недостаточной степени. Это хроническое заболевание, которое может протекать десятилетиями с периодами активности и затухания. Использование антибиотиков на взрослых деревьях малоэффективно и экономически нецелесообразно в лесных насаждениях. Химические средства защиты (инъекции антибиотиков) эффективны на молодом подросте, однако в условиях охраняемых природных территорий использование бактерицидных препаратов запрещено.

Бактериальная водянка при определенных условиях может давать вспышки – эпифитотии, которые влекут за собой массовую и быструю гибель деревьев. Поэтому борьба с ней должна проводиться в двух направлениях: своевременная ликвидация очагов и предупреждение ее распространения. Следовательно, рубки ухода за лесом и, в частности, санитарные рубки являются неизбежными и целесообразными лесохозяйственными мероприятиями, без которых невозможно обеспечить поддержание необходимого санитарного состояния лесов. Они должны проводиться как в старых, так и в молодых насаждениях, а также в лесных культурах.

Следует учитывать, что проведение указанных мер – санитарные рубки, вывоз зараженной древесины, мониторинг численности насекомых-вредителей – не исключает резервацию бактерий в корневой системе, остающейся в почве. Кроме того, исследования специалистов РГАУ – МСХА показали, что бактерии могут жить как в легкой супесчаной и песчаной почве, так и в тяжелой глинистой почве с очень плохой аэрацией и в поверхностных слоях, и на глубине до 20 см.

Актульность мер контроля по предотвращению развития инфекционных болезней лесных древесных растений БПТ обосновывается и тем фактом, что на охраняемой природной территории запрещены химические способы борьбы с инфекционными заболеваниями. На основании вышеперечисленного в лесных питомниках Республики Бурятии и насаждениях Байкальской природной территории рекомендован постоянный лесопатологический и генетический мониторинг выявленных инфекционных заболеваний во избежание их массового распространения.

Выводы и рекомендации

Сложившаяся лесопатологическая ситуация в лесах Байкальской природной территории требует оперативной разработки системы защитных мероприятий, включающей мониторинг, диагностику и ликвидацию очагов болезней и вредителей, прогнозирование развития лесопатологической ситуации и определение мер по предотвращению неблагоприятных сценариев.

В рамках работ над проектом «Сохранение озера Байкал» и государственного задания специалисты ФБУ «Рослесозащита» осуществляют секвенирование образцов геномного разнообразия в наиболее распространенных линиях грибов, взаимодействующих с растениями, и сапрофитных грибов, имеющих важнейшее экологическое значение. Также сравнительный анализ геномов сапротрофных, микоризных и патогенных грибов позволит получить более четкое представление о специфических и законсервированных адаптациях, связанных с образом жизни каждого гриба для наиболее полного и корректного использования их особенностей.

Для контроля за очагами бактериальной водянки, предупреждения их распространения и оздоровления насаждений Байкальской природной территории рекомендуются:

/ регулярный лесопатологический надзор за развитием болезни (май–сентябрь, срок – ежегодно);

^ при обнаружении деревьев с признаками выделения экссудата из трещин/ран коры в ряде случаев случаев (в парковых и лесопарковых зонах) – установка дренажных трубок для снижения давления бактериальной жидкости и газов в стволе, образующихся в ходе бактериальной ферментации. Дренажная система может способствовать проникновению грибных фитопатогенов, поэтому в периоды затухания и отсутствия бактериальных выделений дренаж не рекомендуется (апрель–май, срок – ежегодно);

^ мониторинг численности насекомых-вредителей как потенциальных переносчиков возбудителей бактериальной водянки (май–сентябрь, срок – ежегодно);

^ санитарные рубки, вывоз деревьев и утилизация порубочных остатков, которые могут служить источником распространения инфекции (ноябрь–декабрь, срок – ежегодно);

^ регулярные обследования насаждений БПТ методом ДНК-диагностики с целью установления динамики фитосанитарно-го состояния насаждений (после проведения мероприятий) в 2025–2026 гг.

В связи с вышеперечисленным, актуальным является принятие и внедрение системы фитосанитарного молекулярно-генетического мониторинга, а также проведение на ее основе мероприятий сохранения лесных насаждений БПТ.

В перспективе задачу оздоровления насаждений Байкальской природной территории можно будет осуществлять посредством нового развивающегося направления биотехнологических исследований, связанных с редактированием генома, используемого для лесовосстановления репродуктивного материала. Генная инженерия способна гарантировать решение многих проблем, с которыми сталкивается лесное хозяйство, для обеспечения многоцелевого и неистощительного использования лесов – увеличение площади и улучшение качества насаждений, повышение их устойчивости к биотическому и абиотическому стрессу, а также к гербицидам и др. Следовательно, современные технологии генной инженерии, особенно новый революционный метод геномного редактирования, позволяют быстро получать редактированные экологически безопасные формы древесных пород с улучшенными признаками, включая их устойчивость к бактериозам.

Результаты исследований по оценке фитоса-нитарного состояния посадочного материала в лесных питомниках и насаждений на Байкальской природной территории Российской Федерации, осуществленных за 2–3-летний период, представлены в разделе «Фитопатология» формируемой ФБУ «Рослесозащита» компьютерной автоматизированной аналитической системы – ААС «Лесная генетика». В ней также приведены описания выявленных заболеваний и меры борьбы с ними.

Список литературы Результаты молекулярно-генетического анализа для фитосанитарной диагностики лесообразующих пород Байкальской природной территории

- Федоров, Н.И. Лесная фитопатология: учебник для студентов специальности "Лесное хозяйство": изд. 3-е, перераб. и доп. / Н.И. Федоров. - Минск: БГТУ, 2004. - 438 с.

- Воронин, В.И. Влияние сероорганических компонентов атмосферных выбросов на пихту сибирскую / В.И. Воронин, М.К. Соколов // Лесоведение. - 2005. - № 2. - С. 62-64. EDN: HSHLKV

- Плешанов, А.С. Микромицеты пихты сибирской и атмосферное загрязнение лесов / А.С. Плешанов, Т.И. Морозова. - Новосибирск: Гео, 2009. - 115 с. EDN: QKSGOZ

- DeFiglio, H. Research Article Revised Phenotype profiling of white-nose syndrome pathogen Pseudogymnoascus destructans and closely-related Pseudogymnoascus pannorum. - Текст: электронный / Holland DeFiglio, Sudha Chaturvedi. - Mycology Laboratory, New York State Department of Health, Albany. - Режим доступа: https://orcid.org/0000-0002-3922-9676.

- Phylogeny of saprobic microfungi from Southern Europe. - Текст: электронный / M. Hernandez-Restrepo, J. Gene, R.F. Casta~neda-Ruiz, J. Mena-Portales, P.W. Crous, and J. Guarro // Studies in mycology 86: 53-97 (2017). - Режим доступа:www.studiesinmycology.org. EDN: YFFSQM

- Myco Cosm Home. - Текст: электронный. The Fungal Genomic Pleosporaceae sp. PMI_138 v1.0. - Режим доступа: https://phycocosm.jgi.doe.gov/PlePMI138_1/PlePMI138_1.home.html.