Результаты неотложной коронароангиографии и ангиостентирования при остром коронарном синдроме

Автор: Давыдкин Василий Иванович, Романов Михаил Дмитриевич, Ерзин Марат Фатыхович, Ковалев Андрей Александрович, Махров Валерий Викторович, Тарасова Юлиана Николаевна, Шумкин Валерий Николаевич, Тултаева Марина Александровна, Названов Святослав Михайлович, Бетяев Антон Андреевич

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Кардиология

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Острый коронарный синдром является одной из ведущих причин госпитализации и высокой летальности. До настоящего времени продолжается дискуссия относительно выбора способа его лечения, информативности различных способов диагностики. Цель исследования - изучить диагностические возможности неотложной корона-роангиографии и эффективность транслюминальной баллонной ангиопластики со стентированием при остром коронарном синдроме (ОКС) с подъемом и без подъема сегмента ST. Результаты исследования У пациентов с ОКС с подъемом ST (ОКС сократительная способность миокарда была лучше после тромболитической терапии, которая целесообразна в первые 2 часа с момента появления ангинозных болей. Однако следует отметить, что в этой группе пациентов чаще, чем в группе пациентов с ОКС без подъема сегмента ST (ОКте, встречались нарушения локальной сократимости. В обеих группах риск неблагоприятного исхода зависел не от числа пораженных сосудов, а от варианта синдрома: ге-модинамически значимые стенозы артерий значительно чаще выявлялись у пациентов с ОКОЙТ При ОКСбпST достоверной разницы в сократительной способности миокарда и в уровне риска неблагоприятного исхода по шкале GRACE в группах с одно- и двусосудистым поражением коронарного русла получено не было. При наличии гемодинамически значимых стенозов по данным экстренной коронароангио-графии показана экстренная баллонная ангиопластика со стентированием. При технической невозможности ее проведения (чрезмерная извитость, окклюзия, стеноз устья ствола ЛКА и др.) целесообразно выполнение экстренных шунтирующих операций. Обсуждение и заключения При анализе результатов лечения было выявлено, что своевременная транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика со стентированием в сочетании с тромболитиче-ской терапией способствовала улучшению не только сократительной способности миокарда, но и результатов эндоваскулярных вмешательств, а также снижению риска как госпитальной, так и 6-месячной летальности. Таким образом, только комплексный подход к оказанию медицинской помощи позволит снизить частоту развития некроза сердечной мышцы, улучшить результаты лечения и качество жизни больных при ОКС.

Острый коронарный синдром, стенокардия, коронароангиогра-фия, ангиопластика, стентирование, реваскуляризация миокарда, тромболизис

Короткий адрес: https://sciup.org/14720203

IDR: 14720203 | УДК: 616.132.2-002 | DOI: 10.15507/0236-2910.026.201601.098-121

Текст научной статьи Результаты неотложной коронароангиографии и ангиостентирования при остром коронарном синдроме

В Российской Федерации болезни системы кровообращения, и прежде всего, острый коронарный синдром (ОКС), широко распространены и в 56,7 % случаев являются причиной смертности населения, а также ведущей причиной инвалидизации [1–9]. ОКС – симптомокомплекс, включающий группу клинических признаков, которые указывают на вероятный острый инфаркт миокарда (ИМ), ИМ с подъемом или без подъема сегмента ST, ИМ, диагностированный по изменениям ферментов, другим биомаркерам, поздним ЭКГ-признакам [10–12]. При этом самым частым из всех клинических проявлений ОКС является нестабильная стенокардия, составляющая около 75–80 % всех эпизодов острой коронарной недостаточности (ОКН) [13].

В настоящее время большинство авторов считают, что ОКС с подъемом ST (ОКСпST) является показанием к срочному первичному чрескожному коронарному вмешательству (пЧКВ) [14–16], прежде всего в группе пациентов с высоким риском [8; 17–19]. В европейских странах все больше пациентов подвергается данному виду лечения, а не медикаментозной терапии и коронарному шунтированию [20]. При выполнении ЧКВ удается достичь полного восстановления кровотока у 95 % пациентов [21–22].

Ряд авторов считает, что срочное пЧКВ показанно также при ОКС без подъема ST (ОКСбпST). Восстановленные миокардиальная перфузия и коронарная гемодинамика приводят к стабилизации клинических симптомов (часто – к их полному устранению), снижению частоты возникновения ИМ с элевацией сегмента ST, аневризма левого желудочка (ЛЖ), опасных для жизни нарушений сердечного ритма и внезапной коронарной смерти [23–24].

Однако возможности применения пЧКВ в РФ нередко бывают ограничены рядом объективных причин, что вынуждает проводить отбор пациентов, несмотря на отсутствие для этого четких критериев [10]. Проблема выбора способа лечения приобрела особую важность в связи с внедрением тромболитической терапии (ТЛТ) на догоспитальном этапе [22; 25–28], причем нередко тем пациентам, которые могли бы получить пЧКВ [29].

При этом основными недостатками системного тромболизиса являются высокий риск серьезных геморрагических осложнений (у 3–20 % пациентов) и высокая частота случаев неполноценного восстановления кровотока в бассейне пораженной артерии. Геморрагические осложнения могут возникать как в первые часы, так и через несколько дней после операции [30–32].

Таким образом, интервенционная терапия больных с ОКС остается одной из актуальных проблем современной кардиоангиологии с учетом стратификации риска. До настоящего времени не существует однозначного взгляда на тактику ведения больных, выбор способа лечения, полноту реваскуляризации и время ее проведения у пациентов, перенесших ОКСпST, которые поступили в стационар в разные сроки и с разной клинической картиной заболевания [6].

Для оценки частоты и распространенности поражений коронарных артерий, эффективности методов диагностики и уточнения показаний к эндоваскулярным вмешательствам в зависимости от данных коронарографии и предпринято данное исследование.

Цель исследования – изучить диагностические возможности неотложной коронароангиографии и эффективность транслюминальной баллонной ангиопластики со стентированием при ОКСпST и ОКСбпST.

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находилось 110 пациентов, поступивших с синдромом коронарной недостаточности в Региональный сосудистый центр г. Саранск за 2014–2015 гг. Их возраст колебался от 34 до 84 лет (из них 9,2 % были в возрасте до 45 лет; 47,3 % – от 45 до 60; 43,5 % – старше 60). Средний возраст среди мужчин составил 57,5 ± 1,65 г., среди женщин – 69,4 ± 2,12 г.

Данный возрастной ценз пациентов указывает на преобладание ОКС у лиц трудоспособного и наиболее активного возраста (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

T a b l e 1

Распределение пациентов по возрасту и варианту ОКС

Distribution of patients by age and variant ACS

|

Вариант ОКС / Variant ACS |

До 45 лет / Under 45 years |

45–60 лет / 45–60 years |

Старше 60 лет / Over 60 years |

Всего / Total |

||||

|

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

|

|

ОКСпST / ACS with ST-segment elevation |

9 |

8,3 |

45 |

41,7 |

34 |

31,5 |

88 |

81,5 |

|

ОКСбпST / ACS without ST-seg-ment elevation |

1 |

0,9 |

6 |

5,6 |

13 |

12,0 |

20 |

18,5 |

|

Всего / Total |

10 |

9,2 |

51 |

47,3 |

47 |

43,5 |

110 |

100,0 |

Все больные с ОКН по диагнозу были разделены на 2 группы: с ОКСпST (n = 88) и ОКСбпST (n = 22).

ОКСпST был отмечен у 81,5 %, ОКСбпST – у 18,5 %; средний возраст пациентов 1 группы составил 51,20 ± 1,98 г., 2 – 68,90 ± 0,88 г.

В группе пациентов с ОКСпST 38 пациентам (35,2 %) была проведена догоспитальная тромболитическая терапия (группа А); 50 пациентам (46,3 %) она проведена не была в связи с противопоказаниями (инсульт, закрытая черепно-мозговая травма, наличие операций в последние три недели, кровотечения, язвенная болезнь в анамне-

Том 26, № 1. 2016 зе, прием антикоагулянтов непрямого действия) (группа Б).

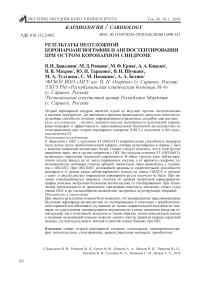

Частота использования препаратов для проведения системного догоспитального тромболизиса представлена на рис. 1.

Среди пациентов с проведенным догоспитальным тромболизисом 27 человек (71,1 %) поступили в сосудистый центр из других стационаров, а 11 (28,9 %) – первично. Среди пациентов, которым ТЛБАП была проведена в первый раз, 32 человека (64 %) поступили непосредственно в сосудистый центр, 18 (36 %) – из других стационаров.

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-+♦♦♦♦♦♦♦♦♦+<

42,1 %

□ Фортелизин / Forte lyzin

□ Стрептокиназа / Strep tokinasum

□ Пуролаза / Purolase

□ Метализе / Metalyse

□ Актелизе / Actilvse

21,1% 21,1%

7,9 %

7,9 %

Р и с. 1. Частота применения препаратов для проведения догоспитальной тромболитической терапии у пациентов с ОКСпST

F i g. 1. Frequency of medicment use for prehospital thrombolytic therapy in ACS with ST-segment elevation patients

Средний срок поступления пациентов с ОКСпST в сосудистый центр от начала болевого синдрома составил 8,00 ± 2,12 ч, с ОКСбпST – 6,00 ± 1,46 ч, что превышает рекомендуемые сроки госпитализации для эндоваскулярной хирургии и реперфузионной терапии.

Эхокардиография (ЭхоКГ) проводилась на цифровых ультразвуковых системах экспертного класса «Vivid–7 GE» фирмы «Toshiba SS – 660A» (на базе регионального сосудистого центра) и «Toshiba Aplio 400» (на базе лаборатории кафедры госпитальной хи- рургии). Для оценки систолической и диастолической функции были измерены и рассчитаны конечный диастолический (КДО) и конечный систолический (КСО) объемы ЛЖ, его фракция выброса (ФВ) и ударный объем (УО), а также определены наличие и тип диастолической дисфункции.

ЭхоКГ в первые сутки поступления была выполнена 110 пациентам (100 %), повторная – 106 (96,4 %). Систолическая функция ЛЖ оценивалась показателями ФВ по Симпсону по методике М. К. Рыбакова [23]: нормальная ФВ (≥ 55 %), незначительно сниженная (45–54 %), умеренно сниженная (30–44 %), значительно сниженная (< 30 %). Оценка уровня ФВ у больных с ОКСпST была проведена после ТЛТ с ТЛБАП и после ТЛБАП без ТЛТ, а также у больных с ИМ с патологическим зубцом Q и без него. Локальная сократимость миокарда ЛЖ оценивалась по 4-балльной шкале: 1 – нормальная сократимость, 2 – гипокинезия, 3 – акинезия, 4 – дискинезия [Там же].

Диастолическая дисфункция ЛЖ оценивалась по 3 степеням: гипертрофический тип – характеризующийся нарушенной релаксацией с нормальным давлением наполнения; псевдонор-мальный – при начинающемся повышении давления в левом предсердии; рестриктивный – с дальнейшим увеличение жесткости ЛЖ и нарастанием давления в левом предсердии [Там же].

Всем пациентам, вошедшим в исследуемую группу, была проведена коронароангиография на ангиографическом комплексе «Angioscop» фирмы «Siemens» (Германия) на базе отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра. В ходе процедуры оценивались локализация, размеры, протяженность, гемодинамическая значимость поражения, степень атеросклеротического сужения магистральных артерий, а также анатомические

MORDOVIA UNIVERSITY BULLETIN особенности и сосудистая геометрия коронарных артерий. После этого при наличии соответствующих условий выполнялась транслюминальная ба-лонная ангиопластика со стентированием (ТЛБАС).

До эндоваскулярной процедуры больному вводили гепарин в/в в дозе 100 ед./1 кг массы тела, антиагреган-ты (аспирин 325 мг) и клопидогрель (нагрузочная доза – 600 мг с последующим приемом по 75 мг/день в течение 1 года). Использовался доступ через бедренную артерию; место доступа анестезировалось раствором новокаина, после чего проводилась пункция бедренной артерии. Через ин-тродьюсер вводились проводник и катетер до устьев коронарных артерий. Затем проводилась селективная коро-нароангиография. После обнаружения места стенозирования или окклюзии коронарный проводник проводился дистальнее места стеноза или окклюзии, после чего по нему вводился баллонный катетер. Инсуффляция баллона в месте стеноза проводилась под рентгеноскопическим контролем. После сдувания баллона осуществлялась контрольная оценка степени остаточного стеноза (у всех больных она составила < 50 %), затем в место остаточного стеноза устанавливался стент. Во всех случаях был достигнут хороший ангиографический эффект.

В момент поступления для всех пациентов определялся риск неблагоприятного исхода ОКС. Для его стратификации была использована шкала GRACE, которая включает 8 переменных, определенных при поступлении (возраст, частота сердечных сокращений, систолический артериальное давление, концентрация креатинина сыворотки, класс Killip, остановка сердца, наличие отклонения ST-сегмента и повышение сердечных ферментов/ маркеров). За определенное значение каждой из этих переменных насчитывались баллы, в зависимости от ко- личества которых каждому пациенту была присвоена определенная группа риска:

-

а) группа низкого риска: риск госпитальной смертности – < 1 % (риск 6-месячной смертности – < 3 %), количество баллов по шкале GRACE – < 109;

-

б) группа среднего риска: риск госпитальной смертности – 1–3 % (риск 6-месячной смертности – 3–8 %), количество баллов по шкале GRACE – 109–140;

-

в) группа высокого риска: риск госпитальной смертности – > 3 % (риск 6-месячной смертности – > 8 %), количество баллов по шкале GRACE – > 140 [10].

Оценка уровня риска неблагоприятного исхода ОКС была прове- дена у пациентов с ОКС после ТЛТ с ТЛБАП и после ТЛБАП без ТЛТ, а также у больных с ИМ с патологическим зубцом Q и без него. Статистическая обработка полученных цифровых данных была произведена с помощью пакета программ Microsoft Office.

Результаты и обсуждение

При анализе электрокардиографических данных было выявлено, что у 88 пациентов с ОКС (80,0 %) был диагностирован подъем сегмента ST; у 68 (61,8 %) – патологический зубец Q. Реже встречались инверсия зубца Т (у 47,2 %) и депрессия сегмента ST (реципрокная) (у 34,1 % пациентов) (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

T a b l e 2

Электрокардиографическая картина у пациентов с ОКС

ECG pattern in patients with ACS

|

Электрокардиографический признак / ECG indication |

ОКСбпST / ACS without ST-segment elevation |

ОКСпST / ACS with ST-segment elevation |

||

|

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

|

|

Элевация сегмента ST / ST-segment elevation |

– |

– |

88 |

100,0 |

|

Депрессия сегмента ST / ST-segment depression |

8 |

36,5 |

30 |

34,1 |

|

Патологический зубец Q / Pathological Q-wave |

– |

– |

68 |

77,3 |

|

Инверсия зубца Т / T-wave inversion |

11 |

50,0 |

42 |

47,2 |

|

Отсутствие специфичных изменений на ЭКГ / Lack of specific changes |

5 |

27,2 |

– |

– |

|

3–4 отведения / 3–4 abductions |

6 |

27,3 |

28 |

31,8 |

|

5 и более отведений / 5 or more abductions |

11 |

50,0 |

56 |

63,6 |

В ходе исследования было установлено, что в 36,5 % случаев у пациентов с ОКСбпST встречалась депрессия сегмента ST; у половины пациентов – инверсия зубца Т; у 27,2 % – специфичных изменений выявлено не было.

Также отметим, что у 63,6 % больных с ОКСпST характерная ЭКГ-картина зарегистрирована в 5 и более отведениях, у 31,8 % – в 3–4 отведениях. Для ОКСб-пST ЭКГ-картина была менее специфичной: у 27,2 % пациентов соответствующих изменений выявлено не было; у 27,3 % – выявлены только в 3 отведениях; однако следует добавить, что у 50 % пациентов изменения были все же были обнаружены в 5 и более отведениях. Кроме этого, было выявлено, что проведение догоспитальной ТЛТ в группе пациентов с ОКСпST не влияло на частоту развития ИМ с зубцом Q и без него.

При оценке результатов ЭхоКГ наибольшее внимание было уделено показателю ФВ как наиболее важному при оценке систолической функции ЛЖ.

Среди пациентов с ОКСпST нормальная ФВ определялась у 40 пациентов (45,5 %), незначительно сниженная – у 26 (29,5 %), умеренно сниженная – у 22 (25,0 %), значительно сниженной ФВ выявлено не было (табл. 3). Кроме того, при ОКСпST с проведенной догоспитальной ТЛТ нормальная ФВ определялась у 29 пациентов (78,9 %), незначительно сниженная – у 5 (13,2 %), умеренно сниженная – у 4 (7,9 %). В группе с ОКСпST без проведенной догоспитальной ТЛТ ФВ была в норме только у 10 пациентов (20 %), незначительно снижена – у 21 (42 %), умеренно снижена – у 19 (38 %).

Т а б л и ц а 3

T a b l e 3

Распределение пациентов с ОКС в зависимости от уровня ФВ при поступлении в стационар Distribution of patients with ACS, depending on level of PV on admission

|

Уровень ФВ / Level of PV |

Пациенты с ОКСпST / Patients with ACS with ST-segment elevation |

Пациенты с ОКСбпST, абс., % (II группа) / Patients with ACS without ST-segment elevation, abs., % (II group) |

||

|

Всего, абс., % (I группа) / Total, abs., % (I group) |

С догоспитальной ТЛТ, абс., % (А группа) / With prehospital thrombolysis, abs., % (A group) |

Без догоспитальной ТЛТ, абс., % (Б группа) / Without hospital thrombolysis, abs., % (B group) |

||

|

≥ 55 % |

40 (45,5 %) |

30 (78,9 %)* |

10 (20 %) |

21 (95,5 %)* |

|

44–54 % |

26 (24,5 %) |

5 (13,2 %)* |

21 (42 %) |

1 (4,5 %)* |

|

30–43 % |

22 (25,0 %) |

3 (7,9 %)* |

19 (38 %) |

– |

|

< 30 % |

– |

– |

– |

– |

|

Итого / Total |

88 |

38 |

50 |

22 |

* – отмечены достоверные различия между группами пациентов с ОКСпST, без ТЛТ, с ТЛТ, с ОКСбпST (p < 0,05)

* – significant difference between groups of patients with ACS with and without ST-segment elevation, with and without thrombolytic therapy (p < 0,05)

Сardiology 105

Среди пациентов с ОКСбпST нормальная ФВ была определена у 21 пациента (95,5 %), незначительно сниженная – у 1 (4,5 %).

Среди пациентов с ОКСбпST в большинстве случаев уровень ФВ на момент поступления находился в пределах нормы, тогда как среди пациентов с ОКСпST аналогичная ситуация наблюдалась только у 45,5 %. Среди пациентов с ОКСпST незначительное и умеренное нарушения уровня ФВ встречалось чаще, чем у пациентов с ОКСбпST. Среди пациентов с ОКСпST с проведением ТЛБАП без ТЛТ досто- верно чаще встречалось незначительное и умеренное снижение ФВ, тогда как при проведении ТЛТ показатель ФВ в большинстве случаев находился в пределах нормы. Значительного снижения ФВ у обследуемых пациентов выявлено не было.

При оценке динамики систолической функции миокарда ЛЖ во время пребывания пациентов в стационаре нами были исключены все пациенты с ОКСбпST, поскольку нарушение данной функции было отмечено у статистически незначительного числа пациентов (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

T a b l e 4

Значения ФВ у пациентов с ОКСпST и ее динамика после проведенного ангиостентирования, %

Values of PV in patients ACS with ST-segment elevatio and its dynamics after stenting, %

|

Время выполнения эхокардиографии / Moment of echocardiography |

Тромболитическая терапия + транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика (группа А, n = 38) / Thrombolytic therapy + transluminal balloon coronary angioplasty (group A, n = 38) |

Транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика (группа Б, n = 50) / Transluminal balloon coronary angioplasty (group B, n = 50) |

|

При поступлении / On admission |

56,26 ± 1,17 |

47,7 ± 1,28* |

|

После эндоваскулярных вмешательств / After endovascular interventions |

58,25 ± 0,98 |

49,88 ± 1,12* |

* – отмечены достоверные различия между группами пациентов с ТЛТ и без нее (p < 0,05)

* – significant differences between the groups of patients with and without thrombolytic therapy (p < 0,05)

При поступлении в стационар у пациентов с ОКСпST с проведенным догоспитальным тромболизисом ФВ была достоверно выше, чем у пациентов без догоспитальной ТЛТ. Аналогичная картина наблюдалась и при повторном выполнении ЭхоКГ: у пациентов с догоспитальной ТЛТ ФВ была более высокой, чем у па- циентов без нее. Из этого следует, что проведение догоспитальной ТЛТ в данной группе пациентов способствовало повышению уровня ФВ.

Также была проведена оценка зависимости нарушения систолической функции миокарда ЛЖ от развития ИМ с патологическим зубцом Q и без него (табл. 5).

Т а б л и ц а 5

T a b l e 5

Значения ФВ у пациентов с ОКСпST с транслюминальной баллонной ангиопластикой с проведением догоспитального тромболизиса и без него при ИМ с патологическим зубцом Q и без него, %

Values of PV in patients with ACS with transluminal balloon angioplasty with or without prehospital thrombolysis on myocardial infarction with or without pathological Q-wave, %

|

ИМ / Myocardial infarction |

Тромболитическая терапия + транслюминальная баллонная ангиопластика (группа А, n = 38) / Thrombolytic therapy + transluminal balloon angioplasty (group A, n = 38) |

Транслюминальная баллонная ангиопластика (группа Б, n = 50) / Transluminal balloon angioplasty (group B, n = 50) |

|

С зубцом Q / With Q-wave |

45,94 ± 1,11 |

56,21 ± 1,24* |

|

Без зубца Q / Without Q-wave |

51,8 ± 3,36 |

57,0 ± 4,4 |

* – отмечена достоверные различия между группами с ТЛТ и без нее (p < 0,05)

* – significant differences between the groups of patients with and without thrombolytic therapy (p < 0,05)

Установлено, что проведение догоспитальной ТЛТ при ИМ с патологическим зубцом Q существенно улучшало сократительную способность ЛЖ, тогда как при ИМ без патологического зубца Q она не менялась. Возможно, это связано с тем, что во втором случае нарушение систолической функции выражено меньше, чем в первом. Достоверных различий между группами пациентов с ИМ с зубцом Q и без него выявлено не было, что свидетельствует об отсутствии зависимости состояния систолической функции ЛЖ от развития ИМ.

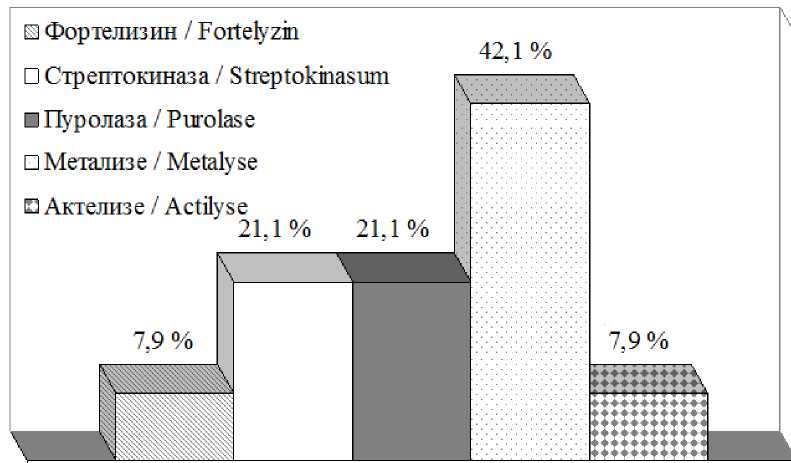

По данным ЭхоКГ также была проведена оценка локальной сократимости пораженных сегментов у пациентов с ОКС. Было выявлено, что у пациентов с ОКСпST нормокинез пораженных сегментов встречался в 12,5 % случаев, гипокинез – в 38,6 %, акинез – в 45,5 %, дискинез – в 3,4 %. У пациентов с ОКСбпST нормокинез пораженных сегментов встречался в 6 раз чаще, гипокинез – в 1,5 раза реже, а акинез и дискинез не встречались совсем (рис. 2).

Полученные данные свидетельствуют о том, что группе пациентов с ОКСпST нарушения локальной сократимости встречались чаще (87,5 %), чем с ОКСбпST (27,3 %), и были тяжелее и выраженнее.

При ОКСпST нарушений диастолической функции не было выявлено у 21 пациента (23,7 %), гипертрофическая дисфункция регистрировалась у 64 (72,2 %), псевдонормальная – у 3 (3,4 %). При ОКСбпST диастолическая функция была в норме у 9 пациентов (40,9 %), гипертрофический тип диастолической дисфункции регистрировался у 13 (59,1 %). Таким образом, при ОКСпST нарушения диастолической фунции встречались чаще и носили более выраженный характер, чем при ОКСбпST.

Неотложная коронароангиография выявила высокую вариабельность распространенности поражения венечных артерий (табл. 6).

Нормокинез / Normokinesia Акинез / Akinesia

А

Гипокинез / Hypokinesia Дискинез / Diskinesia

Б

Р и с. 2. Нарушение локальной сократимости у пациентов: А) с ОКСпST; Б) ОКСбпST F i g. 2. Violation of local contractility in patients: A) ACS with ST-segment elevation;

B) ACS without ST-segment elevation

Т а б л и ц а 6

T a b l e 6

Зависимость варианта синдрома коронарной недостаточности от распространенности поражения венечных артерий

Dependence embodiment coronary insufficiency syndrome on prevalence of coronary artery lesions

|

Диагноз при поступлении / Diagnosis on admission |

1 |

2 |

Мультифокальный / Multifocal |

Без патологии / Without pathology |

||||

|

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

|

|

ОКСпST / ACS with ST-segment elevation |

73 |

82,6 |

14 |

15,9 |

1 |

1,1 |

0 |

0,0 |

|

ОКСбпST / ACS without ST-segment elevation |

15 |

68,2 |

5 |

22,7 |

1 |

4,5 |

1 |

4,5 |

|

Итого / Total |

88 |

80,0 |

19 |

17,3 |

2 |

1,8 |

1 |

0,9 |

Примечание: достоверных различий среди групп пациентов с ОКСпST и ОКСбпST выявлено не было

Note: The significant differences among the groups of patients with ACS with ST-segment elevation and ACS without ST-segment elevation weren’t found

Однако в данных группах пациентов не было выявлено достоверных различий между вариантом ОКС и числом пораженных сосудов. Оценка зависимости варианта ОКС от степени поражения венечных артерий установила, что у пациентов с ОКСпST гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий выявлялся чаще, чем у пациентов с ОКСбпST; гемодинамически малозначимый стеноз чаще обнаруживался у пациентов с ОКСбпST (табл. 7).

Т а б л и ц а 7

T a b l e 7

Зависимость варианта синдрома коронарной недостаточности от степени выраженности коронарного атеростеноза (по данным коронароангиографии)

Dependence syndrome variant coronary insufficiency on severity of coronary atherostenosis (according to coronary angiography)

|

Диагноз при поступлении / Diagnosis on admission |

Гемодинамически значимый стеноз (> 75 %) / Hemody-namically significant stenosis (> 75 %) |

Гемодинамически незначимый стеноз (< 75 %) / Hemodynamically insignificant stenosis (< 75 %) |

Патологии в коронарных артериях не выявлено / Pathology in the coronary arteries weren’t found |

Итого / Total |

||||

|

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

Кол-во, чел. / Number of persons |

% |

|

|

ОКСпST / ACS with ST-segment elevation |

87 |

98,9 |

1* |

1,1 |

0 |

0,0 |

88 |

80 |

|

ОКСбпST / ACS without ST-segment elevation |

17* |

71,3 |

4* |

18,2 |

1 |

4,5 |

22 |

20 |

|

Итого / Total |

104 |

33,6 |

5 |

4,5 |

1 |

0,9 |

110 |

100 |

В результате анализа локализации патологического процесса в системе коронарных артерий было установлено, что наиболее часто (в 66,4 % случаев) он располагался в бассейне передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ); в бассейне правой коронарной артерии (ПКА) – у 30,9 % больных. Поражение других артерий встречалось не так часто и составило 14,5 % на долю основной артерии (ОА), 5,5 % – на долю ветви тупого края (ВТК) и только 0,9 % – на долю диагональной артерии (ДА). Были отмечены следующие двусосудистые поражения: ПМЖВ + ОА – у 7 пациентов (6,4 %); ПМЖВ + ПКА – у 5 (4,5 %).

Нами была проведена оценка зависимости значения ФВ и уровня риска у пациентов с ОКС при одно-и двусосудистом поражении коронарного русла (табл. 8). Трехсосудистое поражение отмечено у 2 пациентов, которые не были включены в сравнение.

Т а б л и ц а 8

T a b l e 8

Изменение показателей ФВ и риска неблагоприятного исхода по GRACE у пациентов с ОКС при одно- и двусосудистом поражении

Change the PV parameters and risk of adverse outcomes for GRACE in ACS patients at one-vascular and two-vascular lesion

|

Кол-во пораженных сосудов / Number of diseased vessels |

ОКСпST / ACS with ST-segment elevation |

ОКСбпST / ACS without ST-segment elevation |

||

|

ФВ / PV, % |

Кол-во баллов по шкале GRACE / Number of points on scale GRACE |

ФВ / PV, % |

Кол-во баллов по шкале GRACE / Number of points on scale GRACE |

|

|

1 |

52,07 ± 1,09 |

125,88 ± 3,14 |

64,27 ± 2,08 |

113,57 ± 5,59 |

|

2 |

47,71 ± 2,28* |

128,93 ± 6,56 |

65,80 ± 3,73 |

107,60 ± 3,40 |

* – отмечены достоверные различия между группами с одно- и двусосудистым поражением коронарного русла (p < 0,05)

* – significant differences between the groups with one- and two-vascular coronary disease were marked (p < 0,05)

В группе больных с ОКСпST при наличии достоверной разницы (p < 0,05) в значениях ФВ не было отмечено достоверно значимых различий по риску госпитальной летальности по шкале GRACE.

В группе больных с ОКСбпST достоверной разницы не было выявлено в группах больных с одно- и двусосудистым поражением как по ФВ, так и по уровню риска по шкале GRACE.

В результате распределения пациентов по уровню риска неблагоприятного исхода ОКС было установлено, что большая часть пациентов с ОКСбпST находилась в группах низкого и среднего риска (табл. 8). Кроме этого, в группе с ОКСпST с проведенной догоспитальной ТЛТ большая часть пациентов имела низкий показатель по шкале GRACE, тогда как у пациентов без догоспитального тромболизиса он чаще был средним и высоким.

Т а б л и ц а 9

T a b l e 9

Распределение пациентов по уровню риска неблагоприятного исхода после проведения транслюминальной баллонной коронарной ангиопластики при ОКСпST и ОКСбпST

Distribution of patients by level of risk of adverse outcome after transluminal balloon coronary angioplasty in ACS with ST-segment elevation and ACS without ST-segment elevation

|

Степень риска по шкале GRACE / Level of risk on a scale GRACE |

ОКСпST / ACS with ST-segment elevation |

ОКСбпST с проведением транслюминальной баллонной ангиопласт-кики / ACS without ST-segment elevation with transluminal balloon angioplasty |

|

|

Транслюминальная баллонная ангиопласткика / Transluminal balloon angioplasty |

Тромболитическая терапия + транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика / Thrombolytic therapy + transluminal balloon coronary angioplasty |

||

|

Кол-во, чел. / Number of persons (%) |

Кол-во, чел. / Number of persons (%) |

Кол-во, чел. / Number of persons (%) |

|

|

Низкая / Low |

8 (16,0) |

29 (76,3) * |

10 (45,5)**,*** |

|

Средняя / Average |

21 (42,0) |

8 (21,1)* |

10 (45,5)*** |

|

Высокая / High |

21 (42,0) |

1 (2,6)* |

2 (9,1)** |

|

Итого / Total |

50 |

38 |

22 |

В результате анализа было установлено, что у пациентов с ОКСпST с ТЛТ достоверно чаще встречался низкий и средний уровни риска, чем в группах с ОКСпST без ТЛТ и с ОКСбпST. Высокий уровень риска достоверно чаще отмечался у пациентов с ОКСпST без ТЛТ.

Кроме этого, мы оценили значения ФВ у пациентов с ОКСпST с ТЛТ и без нее с различными уровнями риска по шкале GRACE, а также динамику данного показателя в течение пребывания пациентов в стационаре (табл. 10).

Т а б л и ц а 10

T a b l e 10

Значения ФВ в зависимости от уровня риска по шкале GRACE, а также ее динамика у пациентов с ОКСпST

PV values depending on level of risk on a scale GRACE, and its dynamics in patients with ACS with ST-segment elevation

|

Уровень риска по шкале GRACE / Level of risk on a scale GRACE |

Срок госпитализации / Period of hospitalization |

Тромболитическая терапия + транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика / Thrombolytic therapy + transluminal balloon coronary angioplasty, % |

Транслюминальная баллонная ангиопласткика / Transluminal balloon angioplasty |

|

Низкий / Low |

При поступлении / On admission |

57,21 ± 1,35*** |

61,63 ± 3,60*** |

|

Повторно / Repeat |

57,96 ± 1,12 |

62,38 ± 3,72 |

|

|

Средний / Average |

При поступлении / On admission |

52,38 ± 2,79*** |

49,14 ± 1,07**,*** |

|

Повторно / Repeat |

59,00 ± 2,85* |

52,43 ± 0,89*,** |

|

|

Высокий / High |

При поступлении / On admission |

– |

40,76 ± 0,99*** |

|

Повторно / Repeat |

– |

43,19 ± 0,99* |

У пациентов группы низкого риска достоверных различий между значениями ФВ как при поступлении, так и при повторной ЭхоКГ выявлено не было. Это свидетельствует о том, что ТЛТ и ТЛБАП в группе низкого риска не влияли на значение ФВ и ее динамику во время пребывания больных в стационаре.

В группе пациентов среднего уровня риска по шкале GRACE были выявлены достоверные различия между значениями ФВ при поступлении и повторном выполнении ЭхоКГ (как с ТЛТ, так и без нее). Это свидетельствует о том, что в данной группе пациентов проведение догоспитальной ТЛТ улучшало показатели сокра- тимости миокарда ЛЖ. Кроме того, в данной группе было отмечено достоверное повышение ФВ во время пребывания пациентов в стационаре. Вероятно, восстановление перфузии миокарда способствовало сокращению зоны «оглушенного» миокарда за счет «открытия» как магистрального, так и коллатерального кровотока.

Достоверно оценить значение и динамику ФВ у пациентов высокого риска с ОКСпST после ТЛБАП с ТЛТ, к сожалению, не удалось в виду малого числа больных (1 пациент). В группе высокого риска у пациентов с ТЛБАП без ТЛТ было отмечено достоверное увеличение ФВ за период пребывания пациентов в стационаре.

Также были отмечены достоверные различия между группами низкого, среднего и высокого риска. Было установлено, что у пациентов с высоким уровнем риска на момент поступления отмечалось значительное снижение ФВ, в то время как у пациентов с низким уровнем риска ФВ была в норме. Данная закономерность была отмечена в группе пациентов с ТЛБАП как с ТЛТ, так и без нее. Таким образом, снижение ФВ достоверно влияло на уровень риска неблагоприятного исхода ОКС.

У пациентов с ОКСпST было проведена оценка зависимости риска неблагоприятного исхода ОКС в группах с вариантами ИМ с патологическим зубцом Q и без него в зависимости от проведения догоспитальной ТЛТ (табл. 11). У пациентов с ИМ с патологическим зубцом Q без ТЛТ средний балл по шкале GRACE равнялся 142,94 ± 4,45, что соответствует высокому уровню риска неблагоприятного исхода ОКС. У пациентов с ИМ без патологического зубца Q без догоспитальной ТЛТ аналогичный показатель составлял 132,40 ± 2,17, что соответствует среднему уровню риска. У пациентов с ИМ с патологическим зубцом Q с проведенной догоспитальной ТЛТ – 108,91 ± 2,28 (низкий уровень риска); с ИМ без патологического зубца Q – 112,00 ± 8,07 (средний уровень риска).

Таким образом, пациенты с проведенной догоспитальной ТЛТ имели достоверно более низкий уровень риска неблагоприятного исхода ОКС, чем пациенты без проведенного догоспитального тромболизиса. Между группами с ИМ с патологическим зубцом Q и без него достоверное снижение риска было в группе пациентов с ТЛБАП, что говорит о необходимости срочной коронароангиографии.

Транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика была проведена 108 пациентам с ОКС. Двум пациентам в силу технической невозможности выполнения стентирования было показано аорто-коронарное шунтирование. Всего больным было установлено 178 стентов (1,63 ± 0,68 на 1 чел.).

Стенты марки «Multilink» (США) установлены 49,1 % пациентам; марки «Resolute Integrity» (Ирландия) – 19,4 %; «Nobori» (США) –18,5 %; «Endeavor (США), «BioMime» (США) и «Driver» (США) в различных комбинациях – 13,9 %; а комбинация стентов «Sky-lor», «Promus Element» и «Minva-sys» –5,6 %. Выживаемость больных в ближайшем периоде наблюдения составила 100 %.

Во время проведения ЧКВ у 5 пациентов (4,5 %) развилась фибрилляция предсердий, у 3 (2,7 %) произошло развитие гематомы стенки бедренной артерии, у 2 (1,8 %) возникло артериовенозное соустье, по поводу которого больные были оперированы.

У пациентов с ОКСпST развитие некроза миокарда, вероятно, связано с поздней доставкой в стационар, недостаточной реваскуляризирующей эффективностью тромболитической терапии (осособенно при полной окклюзии коронарной артерии), развитием реперфузионного синдрома, а также объективными трудностями в верификации диагноза с помощью биомаркеров некроза миокарда и ЭКГ. Однако у всех пациентов, включенных в клиническое исследование, к концу

Том 26, № 1. 2016 госпитализации было отмечено клиническое улучшение состояния, которое подтвердилось функциональными методами диагностики.

Т а б л и ц а 11

T a b l e 11

Влияние догоспитальной ТЛТ на риск неблагоприятного исхода у пациентов с ОКСпST

Impact of prehospital thrombolytic therapy on risk of an adverse outcome in patients with ACS with ST-segment elevation

Вариант ИМ / Variant of myocardial infarction

Транслюминальная баллонная ангиопласткика без тромболитической терапии (n = 38) / Transluminal balloon angioplasty without thrombolysis (n = 38)

Тромболитическая терапия + транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика (n = 50) / Thrombolytic therapy + transluminal balloon coronary angioplasty (n = 50)

С патологическим зубцом Q / With pathological Q-wave

142,94 ± 4,45

108,91 ± 2,28*

Без патологического зубца Q / Without pathological Q-wave

132,40 ± 2,17

112,00 ± 8,07*

* – отмечены достоверные различия между группами с ТЛТ и без нее (p < 0,05)

* – significant differences between the groups with and without thrombolytic therapy were marked (p <0,05)

После проведенных рентгенэндо-васкулярных методов лечения все пациенты получали медикаментозную терапию. Антитромбоцитарную терапию (аспирин, клопидогрель и их производные) получали 100 % пациентов (из них бикомпонентную терапию – 77,8 %); гиполипидемические средства – 98 пациентов (89,1 %); β–адреноблокаторы – 55 (50 %), антагонисты кальция – 48 (43,6 %).

Заключение

Для улучшения результатов лечения ОКС чрезвычайно важна организация своевременной доставки пациентов в региональные сосудистые центры (в первые 1–2 ч с момента появления ангинозного приступа). Положи- 114

тельный эффект раннего системного тромболизиса у больных с ОКСпST заключается в восстановлении кровотока и обратном развитии ИМ, а эффект от отсроченного тромболизиса позволяет уменьшить зону некроза миокарда и предотвратить формирование аневризмы и сердечной недостаточности [33]. Однако ряд авторов связывают с применением системного тромболизиса феномен реперфузионного повреждения, который обусловлен активацией свободнорадикального окисления, и феномен «no-reflow» капилляров. Эти осложнения системного тромболизиса могут приводить к увеличению частоты развития аритмий и коагулопатий потребления Кардиология в первые трое суток ОКС, состоянию «оглушенного» миокарда и ишемическому апоптозу кардиомиоцитов [34]. Тем не менее всем пациентам с ОКС показана экстренная коронароанги-ография в сочетании с комплексной медикаментозной и тромболитической терапией. При наличии гемодинамически значимых стенозов показана экстренная баллонная ангиопластика со стентированием. При технической невозможности ангиостентирования (чрезмерная извитость, окклюзия, стеноз устья ствола ЛКА и др.) целесообразно выполнение экстренных шунтирующих операций.

Своевременная коронарная реканализация позволит значительно уменьшить зону повреждения миокарда и улучшить ближайший и отдаленный результат и снизить риск неблагоприятного прогноза. Установлено, что для больных с длительностью ангинозного приступа 60–90 мин эффект ТЛБАП более значим и ассоциируется с 85–90 % положительных исходов [5; 13].

Таким образом, только комплексный подход к оказанию медицинской помощи позволит снизить частоту развития некроза сердечной мышцы, улучшить результаты лечения и качество жизни больных при ОКС.

Список литературы Результаты неотложной коронароангиографии и ангиостентирования при остром коронарном синдроме

- К вопросу о факторах риска острого коронарного синдрома в Мордовии/А. А. Александровский //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2009. Т. 8, № 6 S1. C. 17. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12986443.

- Кардиологические публикации -конспект с комментариями/А. А. Александровский //Российский кардиологический журнал. 2011. № 6. C. 105-108. URL: http://cardio.medi.ru/66_110617a.htm.

- Распространенность вариантов ишемической болезни сердца в Мордовии/А. А. Александровский //Российский кардиологический журнал. 2011. № 3. C. 66-72. URL: http://cardio.medi.ru/66_110306a.htm.

- Cтандарты Минздрава России и ошибки врачей Мордовии/А. А. Александровский //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014. Т. 13, № S 2. C. 7-8. URL: http://elibrary.ru/item. asp?id=21719340.

- Грацианский Н. А. Лечение острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST на ЭКГ: Oсновные положения рекомендаций всероссийского научного общества кардиологов//Consilium Medicum. 2005. Т. 7, № 5. C. 401-108. URL: http://con-med.ru/magazines/consilium_medicum/consi-lium_medicum-05-2005/lechenie_ostrogo_koronarnogo_sindroma_bez_podema_segmenta_st_na_ekg_os-novnye_polozheniya_rekomendats.

- Соколов М. Ю., Студзинская М. И. Oстрый коронарный синдром без стойкой элевации сегмента ST: особенности интервенционной терапии//Украинский кардиологический журнал. 2013. № 5. C. 14-26. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukzh_2013_5_3.pdf.

- Oстрый коронарный синдром: прошлое и настоящее/З. Х. Шугушев //Земский врач. 2014. № 1 (22). C. 31-36. URL: http://logospress-med.ru/data/zvrach/pdf_zvrach/pdf_zvrach_2014/Zvr-nomer1-2014.pdf.

- Российский регистр острых коронарных синдромов/Д. А. Эрлих //Атеротромбоз. 2009. № 1 (2). C. 111-119. URL: http://www.clinvest.su/articles/ater-2009-01-10.pdf.

- Impact of prehospital delay on mortality in patients with acute myocardial infarction treated with primary angioplasty and intravenous thrombolysis/R. Zahn //American Heart Journal. 2001. Vol. 142 (1). P. 105-111 DOI: 10.1067/mhj.2001.115585

- Лечение острого коронарного синдрома без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ. Российские рекомендации//Кардиоваскулярная терапия и профилактика: Приложение. 2006. Т. 5, № 8 S1. C. 6. URL: http://www.athero.ru/rusrecom-NSTEACS-06.pdf.

- Жукова Ю. В., Никитин Ю. П., Масычева В. И. Современные представления об остром коронарном синдроме//Бюл. СО РАМН. 2008. Т. 48, № 1 (129). С. 41-43. URL: http://cyberleninka. ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-ob-ostrom-koronarnom-sindrome.pdf.

- ACC/AHA guidelines and indications for coronary artery bypass graft surgery a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures (Subcommittee on Coronary Artery Bypass Graft Surgery)//Journal of the American College of Cardiology. 1999. Vol. 34 (4). P. 1262-1341. 1097(99)00389-7 DOI: 10.1016/S0735-

- Грацианский Н. А. Острый коронарный синдром без подъемов сегмента ST // Доктор.Ру. 2009. № 3 (47). С. 16-22. URL: http://www.medicina-journal.ru. ; Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы / М. Я. Руда [и др.] // Кардиологический вестник. 2014. Т. IX, № 4. С. 3-60. URL: http://cardioweb.ru/files/Cardiovest/Kar-diovest_4_2014.pdf.

- Алимов Д. А. Гемодинамическая эффективность баллонной ангиопластики со стентирова-нием инфаркт-зависимой коронарной артерии//Вестник экстренной медицины. 2010. № 4. С. 52-56. URL: http://www.med.uz/emergency/association/magazines/2009/04.

- Трехлетний опыт работы регистра больных с острым коронарным синдромом в региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях/Е. В. Ощепкова //Кардиологический вестник. 2012. T. VII (XIX), № 1. С. 5-9. URL: http://cardio-it.ru/kardvest-2012-1.

- ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC)//European Heart Journal DOI: 10.1093/eurheartj/ehs215

- Эрлих А. Д. Возможность отбора пациентов для первичного инвазивного вмешательства при ОКС с подъемом сегмента ST при помощи модифицированной шкалы «Рекорд»//Трудный пациент. 2013. Т. 11, № 7. С. 36-39. URL: http://t-pacient.ru/articles/7792.

- High-risk patients with ST-elevation myocardial infarction derive greatest absolute benefit from primary percutaneous coronary intervention: Result from Primary Coronary Angioplasty Trialist Versus Thrombolysis (PCAT)-2 Collaboration/S. de Boer //American Heart Journal. 2011. Vol. 161 (3). P. 500-507 DOI: 10.1016/j.ahj.2010.11.022

- Invasive treatment of ST-elevation acute coronary syndrome in Russian hospitals is predominantly used in low risk patients: abstract 18692/A. D. Erlikh //American Heart Association scientific session. 2012. URL: http://athero.ru/Erlikh-abstr-AHA2012.pdf.

- A randomized tnal of late reperfusion therapy for acute myocardial infarction Thrombolysis and Angioplasty in Myocardial Infarction-6 Study Group/E. J. Topol //Circulation. 1992. Vol. 85 (6). P. 2090-2099 DOI: 10.1161/01.CIR.85.6.2090

- Никифоров Ю. В., Спирочкин Д. Ю. Обезболивание при остром коронарном синдроме//Российский кардиологический журнал. 2004. № 2. С. 46. URL: http://www.fesmu.ru/elib/Article. aspx?id=107919.

- Risk reduction for cardiac events after primary coronary intervention compared with thrombolysis for acute ST elevation myocardial infarction (five year results of the Swedish early decision reperfusion strategy trial)/M. Aasa //American Journal of Cardiology. 2010. Vol. 106 (12). P. 1685-1691 DOI: 10.1016/j.amjcard.2010.07.048

- Relation between symptom duration before thrombolytic therapy and final myocardial infarct size/M. H. Raitt //Circulation. 1996. Vol. 93 (1). P. 48-53 DOI: 10.1161/01.CIR.93.1.48

- Rawles J. M. Quantification of the Benefit of Earlier Thrombolytic Therapy: Five-Year Results of the Grampian Region Early Anistreplase Trial (GREAT)//Journal of the American College of Cardiology. 1997. Vol. 30. P. 1181-1186 DOI: 10.1016/S0735-1097(97)00299-4

- Рудой А. С. Место клопидогреля в двойной антитромбоцитарной терапии острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST к 2014 году//Военная медицина. 2014. № 2. С. 123-128. URL: http://www.bsmu.by/militarymedicine/7e36588f5c5bc8f79c7b9c6420f441ab.

- Brodie B. R. When should patients with acute myocardial infarction be transferred for primary angioplasty?//Heart. 1997. Vol. 78. P. 327-328. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1892275/pdf/v078p00327.pdf.

- Improving clinical outcomes by reducing bleeding in patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes/A. Budaj //European Heart Journal. 2009. Vol. 30. P. 655-661 DOI: 10.1093/eurheartj/ehn358

- Relationship of symptom-onset-to-balloon time and door-to-balloon time with mortality in patients undergoing angioplasty for acute myocardial infarction/C. P. Cannon //JAMA. 2000. Vol. 283 (22). P. 2941-2947 DOI: 10.1001/jama.283.22.2941

- Bivalirudin versus heparin during coronary angioplasty for unstable or postinfarction angina: Final report reanalysis of the Bivalirudin Angioplasty Study/J. A. Bittle //American Heart Journal. 2001. Vol. 142 (6). P. 952-959 DOI: 10.1067/mhj.2001.119374

- Associations of major bleeding and myocardial infarction with the incidence and timing of mortality in patients presenting with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a risk model from the ACUITY trial/R. Mehran //European Heart Journal. 2009. Vol. 30 (12). P. 1457-1466. org/10.1093/eurheartj/ehp110 DOI: http://dx.doi

- Effects of various anticoagulant treatments on von Willebrand factor release in unstable angina/G. Montalescot //Journal of the American College of Cardiology. 2000. Vol. 36 (1). P. 100-114 DOI: 10.1016/S0735-1097(00)00695-1

- Comparison of effects on markers of blood cell activation of enoxaparin, dalteparin, and unfrac-tionated heparin in patients with unstable angina pectoris or non-ST-segment elevation acute myocardial infarction (the ARMADA study)/G. Montalescot //American Journal of Cardiology. 2003. Vol. 91. P. 925-930 DOI: 10.1016/S0002-9149(03)00105-X

- Рекомендации по лечению острого коронарного синдрома без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ.: Всероссийское научное общество кардиологов/А. А. Агапов . М., 2007. 89 с. URL: http://www.cito03.ru/kardio/oks.pdf.

- Influence of treatment delay on infarct size and clinical outcome in patients with acute myocardial infarction treated withprimary angioplasty/A. L. Liem //Journal of the American College of Cardiology. 1998. Vol. 32 (3). P. 629-633 DOI: 10.1016/S0735-1097(98)00280-0