Результаты опытно-диагностической работы по технологии формирования индивидуального стиля деятельности будущего учителя посредством организации самостоятельной работы студентов

Автор: Сорокина Галина Витальевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 2 (36), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты статистической обработки данных, проведенной экспериментальной работы по формированию индивидуального стиля деятельности будущего учителя для обеспечения подготовки компетентного учителя физической культуры, способного определить индивидуальную траекторию формирования своего стиля деятельности, а также способ получения профессионального образования в целом, умеющего нести ответственность перед собой за качество овладения профессией.

Испд, этапы формирования испд

Короткий адрес: https://sciup.org/14822234

IDR: 14822234

Текст научной статьи Результаты опытно-диагностической работы по технологии формирования индивидуального стиля деятельности будущего учителя посредством организации самостоятельной работы студентов

На основании системного анализа исследований Б.Г. Ананьева А.Г. Асмолова, Т.Б. Гребунюка, В.С. Мерлина. В.И. Слободчикова и др. [1; 2; 5; 6; 9] Мы пришли к выводу, что индивидуальный стиль деятельности учителя представляет собой личностное образование, включающее совокупность интеллектуальных, мотивационных, психических свойств и профессионально-значимых качеств. Это образование возникает и развивается во взаимодействии субъекта со специфическими видами педагогической деятельности будущего учителя: учебно-исследовательской, научно-исследовательской, педагогической, представляющих собой условия овладения профессией педагога. Проявление индивидуального стиля учителя заключается всё же в неповторимом, самобытном способе осуществления педагогической деятельности в целом.

В структуре индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего учителя нами были выделены следующие компоненты: Мотивационный компонент Показателями данного компонента являются: познавательный интерес к профессии; выраженность эмпатии; толерантности .Процессуальный компонент Показатели: проектировочные умения; коммуникативные; организаторские умения .Рефлексивный компонент Показателями сформированность рефлексивной позиции; выраженность рефлексивных умений, навыков. сформированность проектировочных умений; проявление организаторских, коммуникативных умений; эмоциональная устойчивость.

Определение сущностных характеристик ИСПД и факторов его формирования стало основанием для разработки теоретической модели формирования индивидуального стиля деятельности будущего учителя

Основываясь на выводах Н.К. Сергеева о нелинейности процесса профессионально-педагогической подготовки, как и Н.М. Борытко о нелинейность процесса становления профессиональной позиции педагога, мы предположили что, процесс формирования индивидуального стиля деятельности будет наиболее эффективным если будет включать три этапа – каждый из которых будет представлять собой целостную систему содержания, форм и методов работы с будущими педагогами [4; 8].

Нами были выделены три этапа формирования ИСПД ориентировочный, поисковый, рефлексивный. На первом этапе осуществлялась оценка и сравнение различных стилей деятельности учителей, определение индивидуальных педагогических способностей и педагогического потенциала; на втором – происходило формирование основных признаков индивидуального стиля деятельности, обосновывался выбор профессиональной педагогической позиции в деятельности учителя физической культуры, формировались коммуникативные, проективные и организаторские умения. Третий этап был направлен на обращение студентов к смыслам своей деятельности, пониманием своей роли и своего места в целостной профессионально-педагогической культуре, достижением внутреннего согласия, что, в конечном итоге, и определяет выбор своего стиля деятельности. Структурные компоненты ИСД формировались постепенно в системе целостного педагогического процесса.

В соответствии с правилами и принципами модульной технологии мы разработали и апробировали в период педагогической практики студентов модульную технологию выбора направления формирования

ИСПД. Весь учебный материал был разделен на учебные модули согласно утверждённой программе. В соответствие с комплексной целью технологии, определенной через интегрирующие цели каждого модуля, посредством достижения частных целей, через решение задач модулей нами были определены этапы формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности: познавательный, операциональный и интегративный. Каждый модуль был назван в соответствии с этапом формирования ИСПД [10;11].

Цель первого модуля (этапа) – познавательного – формирование представления о сущности и значимости педагогической деятельности; научение способам анализа проявлений в индивидуальных признаках Задачи этапа: 1. Изучить теоретически основные стили профессиональной деятельности педагогов. 2. Определить педагогические способности и педагогический потенциал. 3. Определить личностные слабые и сильные стороны педагогической деятельности. 4. Определить особенности различных стилей профессиональной деятельности учителей физической культуры. Основной акцент в работе на данном этапе делался в сторону формирования мотивационного компонента. Средства данного модуля: Анализ основных положений квалификационной характеристики выпускников педагогического вуза, объяснение, каким образом весь учебный процесс и каждая отдельная дисциплина способствуют выработке профессиональных и личностных качеств специалиста, входящих в эту характеристику. Кроме заданий гностического характера в первый модуль на первом этапе формирования индивидуального стиля деятельности будущих учителей физической культуры были включены практические задания исследовательского характера. Студенты посещали уроки различных преподавателей в общеобразовательных школах города и выполняли педагогический анализ стилей их профессиональной работы. Анализ осуществлялся в результате использования педагогического наблюдения и интервьюирования. Итогом такой работы было составление фактических и фактологических таблиц и схем существующих стилей деятельности преподавателей физической культуры.

Цель второго модуля (этапа) – операционального – сформировать у студентов способность к творческому подходу к профессиональной деятельности. Задачи этапа: 1. Определить индивидуальные особенности и склонности к основным стилям педагогической деятельности.2. Обосновать выбор профессиональной педагогической позиции в деятельности учителя физической культуры.3. Сформировать коммуникативные, проективные и организаторские умения. На этом этапе основной акцент в работе делался в сторону формирования процессуального компонента, а также продолжение развития мотивационного. Задания этапа были направлены на выявление склонностей и стремления студентов к тому или иному профессиональному стилю деятельности. Студенты, оценивали свои способности как умение перенести знание на практику, отмечая особую значимость коммуникативных и организаторских умений. Положительным было то, что студенты переосмыслили свое понимание стиля деятельности.

Цель третьего модуля (этапа) – интегративного – осмысление студентами своей профессиональной деятельности, а также формирование рефлексивной позиции. Задачи этапа: 1. Выявить уровень сформированности основных компонентов индивидуального стиля деятельности, скорректировать их становление с имеющимися возможностями и способностями. 2. Определить личный стиль педагогического общения и стиль практической деятельности. Задания этапа были нацелены на развитие всех трех компонентов индивидуального стиля, на обращение к смыслам своей деятельности, понимание своей роли и своего места в целостной профессионально-педагогической культуре, достижение внутреннего согласия, профессиональная рефлексия, самооценка, самосознание и педагогическое творчество. Поэтому задания третьего этапа носили практический, творческий, исследовательский характер.

Таким образом, в начале педагогического эксперимента мы использовали задания репродуктивного типа, постепенно закладывая в них элементы для исследовательского поиска студентов и усиления их творческой активности, то есть задания по мере формирования индивидуального стиля становились продуктивными (проблемные, частично-поисковые, исследовательские и творческие работы). При такой форме модульного структурирования технологии формирования индивидуального стиля, деятельность студентов определялась двумя взаимосвязанными процессами: репродуктивным и творческим. Причем репродуктивные и продуктивные элементы деятельности всегда оставались тесно взаимосвязанными, поскольку репродуктивные элементы составляют основу творческой деятельности, выступая как ее строительный материал.

Для оценки сформированности индивидуального стиля деятельности будущих учителей использовали программу Н.А. Аминова и соавторов разработанную в исследовательском центре проблем качества подготовки специалистов и адаптированную к задачам нашего исследования [3]. Основу такой программы составили анкеты-опросники, позволяющие определить, как степень сформированности компонентов педагогической деятельности, так и их индивидуальные различия в зависимости от этапа формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих учителей физической культуры.

На первом ориентировочном этапе формирования индивидуального стиля педагогической деятельности будущих учителей определяли: интерес к профессии педагога, выраженность педагогических способностей, степень осознания напряженности педагогического труда, степень информационной осведомленности о стилях педагогической деятельности, идентификацию с определенным стилем педагогической деятельности. На втором поисковом этапе формирования индивидуального стиля педагогической деятельности определяли уровень сформированности рефлексивных и проективных педагогических умений, степень выраженности альтруизма, проявление индивидуальных характеристик стилевых особенностей учителей физической культуры. На третьем рефлексивном этапе оценивали степень выраженности индивидуального стиля деятельности по показателям педагогического мастерства: эмоциональную устойчивость в процессе общения, вербальная и невербальная компетентность, эффективность педагогического стиля деятельности. Тестирование всех исследуемых характеристик проводили в начале и конце каждого этапа формирования индивидуального стиля педагогической деятельности: в начале 1-го, 5-го и 8-го семестров и в конце 9-го семестра. Сравнительный анализ результатов тестирования в экспериментальной и контрольной группах в начале исследования показал, что средние показатели участников эксперимента статистически достоверно не отличались друг от друга. Так, по данным анкетирования интерес к профессии педагога, связанным с прямым или косвенным общением с людьми, в обеих группах имел умеренную выраженность, в количественном определении (67 и 71 балл) это соответствовало ниже среднего уровня. Этому же среднему уровню выраженности соответствовали и показатели педагогических способностей – 63 балла в опытной и 60 баллов в контрольной группах (максимум – 103 балла).

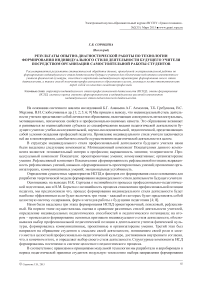

Ниже среднего были зафиксированы показатели, характеризующие осознание напряженности педагогического труда и информационную осведомленность о стилях педагогической деятельности. Эти факторы обнаруживают свою взаимосвязь на протяжении всего периода обучения в вузе (рис.1).

Выраженность педагогических способностей (баллы)

Экспериментальная группа

ш

ь

О

Контрольная группа

— — Интерес к профессии педагога (баллы)

--- Степень осознания напряженности педагогического труда (стены)

Рис. 1. Динамика характеристик показателей эмоционально-мотивационного компонента экспериментальной и контрольной групп за период эксперимента: 1 – начало поискового этапа; 2 – начало ориентировочного этапа; 3 – начало рефлексивного этапа; 4 – окончание эксперимента.

Это вполне объяснимо: чем больше человек имеет информации о своей будущей деятельности, тем в большей мере он осознаёт ее трудности и проблемы. Исследование и анализ показателей, характеризующих педагогические способности будущих учителей физической культуры, в начале эксперимента имело определенный смысл. Эта информация была необходима для планирования и организации самостоятельной работы студентов, так как позволяла создать представление об индивидуальном уровне подготовленности будущих учителей и о наличии у них перспективы формирования профессионально значимых качеств и способностей. Низкие показатели степени выраженности альтруизма (просоциальной мотивации) (ниже 2-х баллов) характеризуют испытуемых в личностном плане как бездушных, черствых, себялюбивых, избегающих помощи. К сожалению, среди студентов перового курса, хотя и редко (зарегистрировано всего два случая) такие индивидуумы встречаются. Возможно, что низкий уровень мотивации у данной категории лиц обусловлен спецификой спортивной деятельности, где эгоизм Большинство студентов, принявших участие в педагогическом эксперименте, имели в начале первого курса высокие показатели степени сопереживания, которые характеризуют их как душевных, чутких, отзывчивых, готовых прийти на помощь. Характеристики весьма важные и значимые для педагога, причем имеющие ярко выраженные личностно стилевые особенности. Уровень сформи-рованности рефлексивных умений, как наиболее значимых для формирования индивидуального стиля деятельности преподавателя, определялся в трех направлениях: эмпатическая тенденция (способность к сопереживанию, сочувствию, впечатлительность); тенденция к присоединению (способности к проявлению тепла, дружелюбия, поддержки); сенситивность к отвержению (способность к возникновению чувства вины, восприимчивость к критике).

Результаты тестирования испытуемых в начале эксперимента показали, что уровень рефлексивных умений студентов низкий. Особенно это относится к тенденции присоединения, минимальные значения этого показателя были характерны практически для всех студентов.

Сформированность проективных педагогических умений оценивалась по четырем субшкалам Н.В. Кузьминой : гностические, проектировочные, коммуникативные и организаторские умения [8]. Гностические умения предполагали оценку навыков исследования объекта, процесса и результата собственной деятельности и способов ее перестройки на основе этого знания. Проектировочные умения – навыков проектирования, отбора и распределение заданий – задач в расчете на формирование искомых качеств, знаний и т.п., необходимых в дальнейшей работе. Коммуникативные умения – навыков установления и развития целесообразных взаимоотношений на основе авторитета и доверия. Организаторские умения – навыков включения других людей в различные виды деятельности. Все перечисленные компоненты педагогической деятельности у студентов первого курса находились ниже среднего уровня (от 3 до 7 баллов, при максимуме 28). Некоторое преимущество в степени сформированности наблюдалось в гностических умениях, что объясняется особенностями организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах. В данном случае его направленность на формирование знаний оказывается тем результативным фактором, который и определяет преимущественное развитие гностических умений. Менее всего у студентов первокурсников были сформированы организаторские умения. Среди характеристик эмоционально-мотивационного компонента, исследованию подвергался такой компонент как ведущая мотивация педагогической деятельности. Наиболее часто выбираемые мотивы и показатели их предпочтения у студентов испытуемых групп распределились следующим образом: 1. «Выполняя данную работу, я пользуюсь уважением и любовью однокурсников» в сочетании с «Участвуя в данной работе, я нахожусь в центре внимания». Такая мотивация ориентирована на удовлетворение потребности в признании, в привлечении внимания. Характерна стилевым проявлениям «наставник».2. «Люблю, чтобы слушались и подчинялись» в сочетании с «Оказывая воспитательное воздействие на других, я совершенствую себя как личность». Такая мотивация ориентирована на потребность власти и характеризует авторитарный стиль педагогической деятельности. 3. «Приятно ощущать себя нужным» в сочетании с «Нравится участвовать в этой работе, потому что у меня есть способность к ней». Данные мотивы ориентируют студентов на удовлетворения потребности в достижении и уважении. Реже всего ведущим мотивом студентов первокурсников выступали: «Данная работа представляет возможность глубже познать внутренний мир другого человека» (потребность в понимании) и «В этой работе мне легче всего добиться успеха» (потребность в избегании неудач). То есть те мотивы, которые способствуют формированию стиля педагогической деятельности, характерному «консультанту». И вновь, как и в характеристике первичных компонентов педагогической успешности, у студентов первокурсников, обучающихся по специальности «Физическая культура» выделяется показатель эгоизма, преобладание мотивов власти, признания, привлечения внимания.

Сравнивая характеристики выраженности рефлексивного компонента экспериментальной и контрольной группы до начала эксперимента обращает на себя внимание тот факт, что статистически достоверных различий в исследуемых показателях не установлено. Эмоциональная устойчивость в процессе общения, как в опытной группе, так и в контрольной зафиксирована на низком уровне. Однако на этом фоне студенты первокурсники мало подвержены переживаниям отрицательного характера. На наш взгляд, это один из положительных факторов влияния занятий спортом на формирование личностных характеристик будущего педагога. Показатели вербальной компетенции первокурсников свидетельствуют о том, что у них во время общения существует множество барьеров, и из-за их разрушительного воздействия мешают собеседнику и нарушают ход его мысли (7–8 баллов). В конечном итоге студенты склонны «не слышать то, что им говорят». Как следствие такое состояние находит своё отражение и в невербальной компетенции (4 балла), когда испытуемые обнаруживают неспособность к налаживанию отношений и пониманию смысла характера межличностного взаимодействия, в которое они вовлечены. Как следствие эффективность стиля педагогических воздействий у первокурсников невысока, так как ориентирует их деятельность на социальную норму достижений, где предпочтение отдается только подкреплению результатов выполнения заданий или способности учащихся (16-18 баллов из максимума 48). Таким образом, анализ полученных результатов в начале педагогического эксперимента позволил сделать следующее заключение: все студенты первого курса испытуемых групп имели минимум сформированности основных компонентов предопределяющих в совокупности профессиональный успех в педагогической деятельности. Индивидуальных стилевых различий в их деятельности не обнаружено.

После четвертого семестра и окончания ориентировочного этапа формирования индивидуального стиля деятельности будущих педагогов в исследуемых показателях, как в экспериментальной, так и в контрольной группах произошли изменения. Особенно выделяется степень осознания напряженности педагогического труда, причем, именно, в опытной группе (на 1,5 балла). Среди компонентов, характеризующих педагогический потенциал, после первого этапа педагогического эксперимента также наблюдались положительные изменения в обеих группах испытуемых, но статистически достоверных различий между ними не установлено.Такая же ситуация сложилась и в формировании показателей рефлексивного компонента. Однако студенты экспериментальной группы после окончания первого этапа исследования на практических занятиях (практическая деятельность) в больше мере, чем в контрольной группе, демонстрировали индивидуальные стилевые особенности профессиональной деятельности, которые проявлялись также и в сфере общения. Это свидетельствует о том, что на первом ориентировочном этапе в экспериментальной группе были созданы предпосылки для дальнейшего поиска своего индивидуального выражения в основных компонентах профессиональной деятельности будущих учителей физической культуры.

После второго поискового этапа формирования индивидуального стиля деятельности в экспериментальной группе было зафиксировано изменение ведущего мотива в педагогической деятельности. Деятельность студентов будущих учителей физической культуры стала ориентироваться на желание приносить благо другим (содействовать развитию человека), готовность сотрудничать с другими людьми и пониманием других в процессе дидактической коммуникации. Изменение вектора ведущего мотива педагогической деятельности привело и к изменению стиля педагогической деятельности будущих учителей физической культуры. Студенты экспериментальной группы после двух этапов экс- перимента в своей деятельности стали предпочитать ориентацию на качество педагогического процесса, а не его результат (средний групповой балл составил 24 единицы). Также значительно повысилась и эмоциональная устойчивости студентов опытной группы в процессе их педагогического общения, особенно за счет увеличения степени контроля над эмоциями и поведением (рост показателей составил более 2 баллов от исходных данных. Таким образом, в конце второго этапа формирования индивидуального стиля деятельности будущих учителей физической культуры положительная тенденция в проявлении индивидуальных различий во всех компонентах педагогической деятельности не только сохранилась, но и стала более отчетливо выражена.

После окончания третьего этапа педагогического эксперимента статистически достоверно в опытной группе, по сравнению с контрольной, изменились следующие показатели: интерес к профессии педагога – 84 балла (разность с исходным показателем – 17 баллов или, 20,2%); осознание напряженности педагогического труда – 12,5 баллов, что больше исходного на 4,7 балла или 37,6%. Причем, интерес вызывает тот факт, что осознание трудности профессии привело именно к повышению интереса к ней, а не к его снижению. Однако в экспериментальной группе наиболее изменились такие показатели как уровень сформированности рефлексивных педагогических умений, особенно эмпатической тенденции (увеличение составило 14 баллов или 28%) и сенситивности к отвержению (увеличение 5 баллов – 29,4%). К такому изменению рефлексивности могло привести расширение диапазона педагогических знаний, которое формирует у учителя особое состояние готовности к мобилизации ранее приобретенных знаний и освоение новых знаний, необходимых для решения педагогических задач.

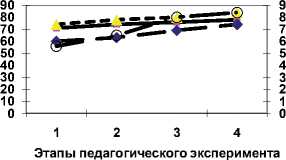

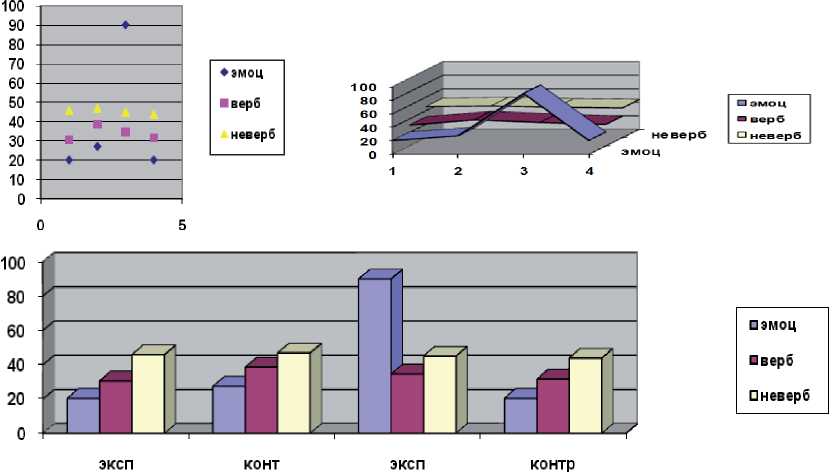

Необходимо отметить, что уровень сформированности проективных умений за период эксперимента стал выше в обеих группах испытуемых, однако межгрупповых статистически достоверных различий не выявлено. Однако, по сравнению с контрольной группой статистически достоверно повысилась эмоциональная устойчивость в процессе педагогического общения, уровень вербальной и невербальной компетенции. Что положительно сказалось и на существенном различии в эффективности стилей педагогического воздействия (рис.2). Кроме этого в период педагогической практики специальными экспертами оценивался репертуар выразительных средств будущих учителей физической культуры непосредственно в процессе их педагогической деятельности.

Рис. 2. Динамика характеристики выраженности показателей рефлексивного компонента экспериментальной и контрольной групп за период эксперимента.

Эксперты оценивали поведение будущих педагогов по следующим критериям: манера держать себя; походка; скорость движений; амплитуда движений; манера демонстрировать и объяснять задания; выражение лица; манера и темп речи; общий стиль поведения; манера общения. В целом заключение экспертной комиссии свидетельствовало о том, что большинство студентов экспериментальной группы демонстрировали индивидуальный стиль деятельности, отличающий их друг от друга практически по всем компонентам.

Таким образом, примененная методика организации самостоятельной работы студентов, позволила каждому студенту выбрать индивидуальную траекторию формирования своего стиля деятельности, как будущего учителя физической культуры, а также способ получения профессионального образования в целом, нести ответственность перед собой за качество овладения профессией.

Все это позволяет, с одной стороны, отметить необходимость обращения внимания на формирование индивидуального стиля деятельности будущих учителей как одну из важнейших целей высшего образования. С другой стороны, следует признать, что в современной практике вузов еще не сложились общепринятые взгляды на содержание и технологию учебного процесса, с точки зрения, формирования индивидуальности будущего специалиста его индивидуального стиля деятельности, в том числе и на систему критериев оценки выраженности показателей сформированности индивидуального стиля деятельности.

Список литературы Результаты опытно-диагностической работы по технологии формирования индивидуального стиля деятельности будущего учителя посредством организации самостоятельной работы студентов

- Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1968.

- Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. М., Воронеж, 1996.

- Аминов Н.А., Морозова Н.А., Смятских А.Л. Психодиагностика педагогических способностей. Претесты: Методическое пособие. М., 1994.

- Борытко Н.М. Пространство воспитания: образ бытия: Монография. Волгоград: Перемена, 2000. С. 92-94.

- Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: Учебное пособие. Калининград, 2000.

- Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 1986.

- Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. -СПб., 1993.

- Сергеев Н.К. Непрерывное педагогическое образование: концепция и технологии учебно-педагогических комплексов (вопросы теории): монограф. СПб., Волгоград, 1997.

- Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности: учеб. пособие для вузов. М.: Школа-Пресс, 1995.

- Сахарчук Е. И. Управление качеством подготовки специалистов в контексте модернизации образования//Изв. ВГПУ. 2003. № 1.

- Сорокина Г.В.Формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего учителя:а. дис.. канд. пед. наук. Волгоград, 2004.