Результаты отработки алгоритмов функционирования и перспективы применения комбинированных радиолокационных измерителей в составе бортового комплекса управления полетом летательного аппарата

Автор: Пономарев Леонид Иванович, Калмыков Николай Николаевич, Кац Марк Израилевич, Иванов Юрий Александрович, Важенин Владимир Григорьевич, Вербицкий Виталий Иванович, Дядьков Николай Александрович, Мельников Сергей Александрович

Статья в выпуске: 23 (240), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты отработки алгоритмов функционирования комбинированного радиолокационного измерителя (КРИ), измеряющего высоту полета и составляющие вектора скорости летательного аппарата. КРИ используется в составе бортового комплекса управления в качестве датчика внешней информации для коррекции бесплатформенной инерциальной навигационной системой, управления движением в вертикальной плоскости и в КЭНС по рельефу местности. Результаты летных испытаний КРИ на борту самолета ЯК-52 подтвердили достижимость требуемых точностных характеристик и показали перспективность применения КРИ для решения указанных задач.

Радиолокационный измеритель, высота полета, бортовой комплекс управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147155282

IDR: 147155282 | УДК: 623.466.55

Текст научной статьи Результаты отработки алгоритмов функционирования и перспективы применения комбинированных радиолокационных измерителей в составе бортового комплекса управления полетом летательного аппарата

Комбинированный радиолокационный изме-ригель (КРИ) предназначен для измерения геометрической высоты полета, составляющих вектора скорости летательного аппарата (ЛА) в связанной системе координат, средней высоты морских волн и формирования признака перехода вода/суша. КРИ используется в составе бортового комплекса управления (БКУ) в качестве датчика внешней информации для коррекции бесплатформенной инерциальной навигационной системой (БИНС), управления движением в вертикальной плоскости и в корреляционно-экстремальной навигационной системе (КЭНС) по рельефу местности.

В основу измерения составляющих вектора скорости летательного аппарата положен корреля-ционный метод, который базируется на вычислении и оценке параметров взаимных корреляцион-ных функций (ВКФ) сигналов, рассеянных подстилающей поверхностью и принятых на три при - емных антенны, расположенных в плоскости OXZ связанных осей ЛА [1] с расстоянием между фазовыми центрами, не превышающим интервал пространственной корреляции отраженного сигнала.

На рис. 1 изображена антенная система КРИ, которая содержит две приемных антенны (в точках A и B ) и одну приемопередающую (в точке O ). Пространственные параметры X ) и Z о рассчитывались , исходя из заданных диапазонов измеряемых составляющих вектора скорости и типов подсти-лающей поверхности.

В процессе отработки КРИ был произведен большой объем летных испытаний как в составе БКУ изделия, так и автономно на борту самолета ЯК-52. Для обеспечения возможности записи сигнала , отраженного от подстилающей поверхности, был разработан блок сохранения информации БСИ-1, выполнено его программно-аппаратное сопряжение с КРИ, обеспечивающее штатное

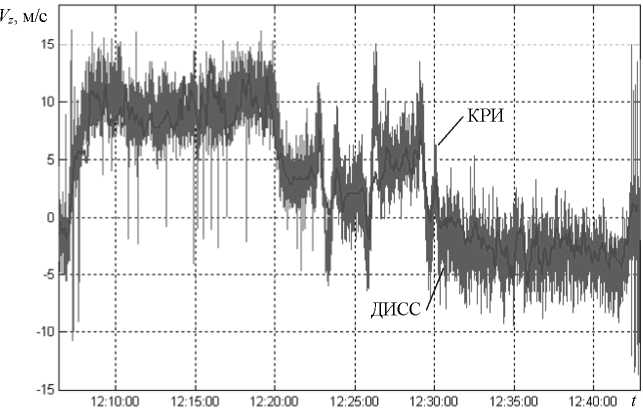

Рис. 2. Результат измерения поперечной составляющей скорости

функционирование прибора в процессе летных испытаний. Созданная математическая модель позволила производить послеполетную обработку записанного сигнала и тем самым вырабатывать методы и алгоритмы обработки сигнала, направ-ленные на повышение точностных характеристик КРИ . Подробное описание летной лаборатории на базе самолета ЯК-52 приведено в работе [2].

Для сравнения результатов измерения состав-ляющих вектора скорости в составе летной лабо-ратории использовался доплеровский измеритель составляющих скорости ДИСС Д-005. Сопостави-тельный анализ работы КРИ и ДИСС показал, ЧТО скоростной канал КРИ имеет погрешности изме-рения не более, чем у ДИСС, а в некоторых случа-ях и менее (например, при кренах ЛА). На рис . 2 представлены результаты измерения поперечной составляющей скорости в одном из полетов.

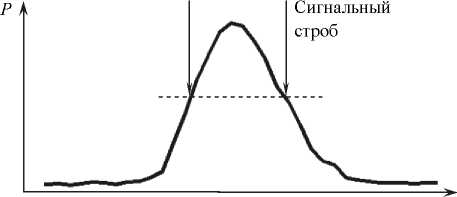

Одним из факторов, влияющих на точность измерения составляющих вектора скорости, явля-ется положение сигнального строба скоростного канала КРИ относительно зондирующего импуль-са, отраженного от подстилающей поверхности. С одной стороны, на максимуме импульса обеспе-чивается максимальная мощность флюктуаций сигнала. С другой ‒ доплеровские флюктуации на срезе импульса имеют более широкий спектр, сиг-нал более информативен,и, следовательно, такое положение сигнального строба является предпоч-тигельным. В то же время при полете над поверх-ностями с узкой диаграммой обратного рассеяния (ДОР) отраженный импульс обужается, и сигналь-ный строб может попасть в малоинформативную область с недопустимо малым отношением сиг-нал/шум, что приведет к снятию исправности ско-ростного канала КРИ.

Для решения этой проблемы был разработан алгоритм автоматической подстройки положения сигнального строба скоростного канала методом «ВИЛКИ», проиллюстрированный на рис. 3. Данный алгоритм был опробован в процессе летных испы-ганий как на самолете ЯК-52, так и в составе БКУ, и доказал свою эффективность.

t

Рис. 3. Положение сигнального строба скоростного канала КРИ л. . ,н. . ,м. . ,ю.А. Иванов,

В . Г . , В . И . , К . . Дядьков, С . . Мельников

Изначально для оценки положения максиму-мов ВКФ сигналов, принятых на разнесенные ан-тенны, в программном обеспечении (ПО) КРИ бы-ла реализована квадратичная аппроксимация ВКФ. По результатам послеполетной обработки сигна-ЛОВ, записанных блоком сохранения информации БСИ-1, с целью уменьшения погрешностей изме-рения составляющих вектора скорости был выра-ботан наиболее оптимальный вид аппроксими-рующей функции, в лучшей степени повторяющей форму ВКФ и слабо зависящей от искажения фор-мы ВКФ. Эго квадратичная аппроксимация лога-рифма ВКФ с треугольной весовой функцией.

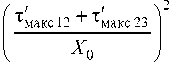

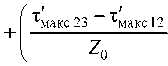

Традиционный подход к измерению проекций вектора путевой скорости заключается в измере-нии транспортных запаздываний между сигнала-ми, принятыми на три разнесенные антенны. Эго обусловлено простым видом получаемых выраже- НИЙ. В случае антенной системы КРИ (СМ . рис . 1)

:

V _ ^макс 12 ~ ^макс 23

x X 0

т' -т'

макс 23 макс 12

Z 0

V z

ГДе Т макс 12 ‒ транспортное запаздывание между сигналами, принятыми антеннами в точках Aи O; Г макс 23 ‒ транспортное запаздывание между сигна-лами, принятыми антеннами в точках Oи B.

Данный метод обеспечивает хорошую точ-ность измерения продольной составляющей Vx вектора скорости. Однако влияние поверхности и разного рода декоррелирующих факторов могут в некоторых случаях приводить к повышенным по-грешностям в измерении поперечной составляю-щей Vz вектора скорости.

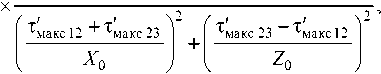

На рис . 4 изображены взаимные корреляци-онные функции сигналов, принятых антенной сис-темой КРИ при движении ЛА с углом сноса. в зависимости от значения угла сноса изменяются не только положения максимумов ВКФ, но и их ве - ЛИЧИНЫ .

Реализация метода измерения поперечной со-ставляющей вектора скорости по разности макси-мумов ВКФ в ПО КРИ позволила уменьшить ошибки измерения в несколько раз.

В сил)7 физических принципов, заложенных в основу построения КРИ, измерение составляющих вектора скорости производится относительно под-стилающей поверхности. Очевидно , что движение подстилающей поверхности, в том числе и неяв-ное, отражается на результатах измерения.

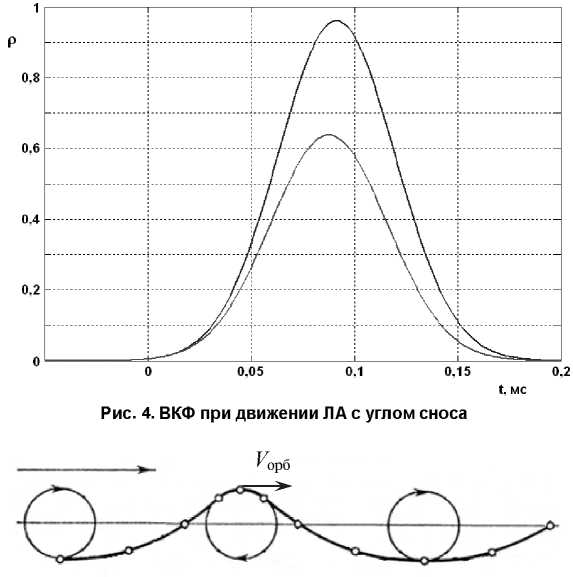

В публикации [3] описан механизм возникно-вения орбитального течения, вызванного круго-выми движениями частиц воды при распростране-нии волны по ее поверхности (рис. 5), и приведена эмпирически полученная зависимость скорости орбитального течения от скорости ветра у поверх-ности. Разработанная методика учета данной зави-

Рис. 5. Траектория отражающих частиц при волновом движении

симости при анализе результатов летных испыта-ний КРИ в составе БКУ позволила заметно уменьшить ошибки измерения составляющих век-тора скорости.

Дальнейшее повышение точности определе-ния местоположения ЛА обусловлено наличием в КРИ оценок как задержки, так и интенсивности отраженного сигнала и пространственной корре-ляции их флюктуаций, получаемых в процессе вы-числения составляющих скорости. Это позволит формировать оценки двух полей ‒ рельефа и радио-яркости и обнаруживать так называемые линейные ориентиры ‒ дорожную и речную сеть, железнодо -рожное полотно, переходы вода/суша и т. .

Реализация этих алгоритмов в КРИ с исполь-зованием имеющихся резервов повышения произ-водительности вычислителя позволит существенно повысить точность коррекции и соответствует ус-тановившейся мировой тенденции построения БКУ.

Список литературы Результаты отработки алгоритмов функционирования и перспективы применения комбинированных радиолокационных измерителей в составе бортового комплекса управления полетом летательного аппарата

- Боркус, М.К. Корреляционные измерители путевой скорости и угла сноса летательных аппаратов/М.К. Боркус, А.Е. Черный. -М.: Сов. радио, 1973. -169 с.

- Использование реального сигнала для анализа природы погрешностей скоростного канала комбинированного радиотехнического измерителя (КРИ)/В.И. Вербицкий, Н.Н. Калмыков, С.А. Мельников, В.В. Соловьев//II Всерос. науч.-техн. конф. «Радиовысотометрия-2007»: сб. тр. -Каменск-Уральский: ОАО «УПКБ «Деталь», 2007. -С. 83.

- Колчинский, В.Е. Автономные доплеровские устройства и системы навигации летательных аппаратов/В.Е. Колчинский, И.А. Мандуровский, М.И. Константиновский; под ред. В.Е. Колчинского. -М.: Сов. радио, 1975. -432 с.