Результаты полевых исследований по капельному орошению томатов, проведенных на опытном участке Куба-Хачмазской зоны

Автор: Адыгезалов Мушвиг Назим

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье нашли свое отражение результаты опытно-исследовательских работ, проведенных с целью изучения водно-физических свойств почв опытного участка выбранного для капельного орошения томатов Куба-Хачмазской зоны. Почвенный покров опытного участка по гранулометрическому составу состоит из послойно чередующихся легких, средних и тяжелых суглинков, объемная масса метрового слоя почвы составляет 1,40 г/см3, плотность - 2,69 г/см3, пористость - 47,9%, наименьшая влагоемкость - 19,65%. Скорость влагопоглощения почвы варьирует в пределах 6,47-7,74 см/час и поэтому почвенный покров опытного участка входит в группу почв со средним влагопоглощением.

Томаты, почва, полив гранулометрический состав, плотность почвы, гигроскопичность почвы, урожай

Короткий адрес: https://sciup.org/14120619

IDR: 14120619 | УДК: 626.84 | DOI: 10.33619/2414-2948/67/09

Текст научной статьи Результаты полевых исследований по капельному орошению томатов, проведенных на опытном участке Куба-Хачмазской зоны

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 626.84

Капельное орошение, входящее в группу локального орошения создает условия для получения высоких урожай растений путем регулирования оптимального водного, питательного и воздушного режима почвы. Капельное орошение по сравнению с другими традиционными видами орошения обладает значительным числом преимуществ. Так, например при капельном орошении предотвращаются водные потери растения обеспечиваются водой в соответствии своим требованиям, не происходит ирригационной эрозии, экономится до 80% поливной воды, повышается коэффициент использования почвы и воды, а урожайность сельскохозяйственных растений повышается в 2–3 раза.

До исследования способа орошения и его внедрения в производство требуется изучение почвенного покрова орошаемой территории и его водно-физических свойств. Общая площадь Куба-Хачмазской зоны равна 653 тыс га, что составляет 7,6% от общей территории Республики. В территорию входят Кубинский, Гусарский, Хачмазский, Сиязаньский, Шабранский и Хызынский административные районы. В основном — горно-луговые, бурые горно-лесные, коричневые горно-лесные, остепненные горно-коричневые, горные серокоричневые типы почв и сероземы равнинных зон.

Методика исследования

Опытный участок был выбран в фермерском хозяйства Шабранского района. Воднофизические свойства почв выбранного опытно-исследовательского участка были изучены в полевых и лабораторных условиях. Известно, что не зная объемную массу, наибольшую влагоемкость почвы невозможно определить поливную норму сельскохозяйственных растений на посевных площадях. Особенно при капельном орошении не зная гранулометрического состава почвы невозможно заранее определить почвенную зону увлажняемую капельницей. По этим или иным причинам были изучены водно-физические свойства почв опытного участка.

Водно-физические свойства почвы были в основном изучены в общепринятом порядке. Объемная масса почвы изучалась методом режущих колец, плотность — методом пикнометра, пористость — методом вычисления, наименьшая влагоемкость — методом затопления площадок, влагопоглощающая способность — по методу А. Н. Качинского. На основании результатов полевых опытов были проведены вычисления [ 1-2 ] .

Результаты

Водно-физические свойства почв опытного участка были изучены в 3 точках по его диагонали в 3-х повторностях. Полученные результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

|

ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ ОПЫТНОГО УЧАСТКА |

|||||

|

Глубина, см |

Объемная масса почвы, т/м3 |

Плотность почвы, т/м3 |

Пористость почвы, % |

Гигроскопичность почвы, % |

Наименьшая влагоемкость почвы, % |

|

0–10 |

1,23 |

2,70 |

54 |

1,42 |

22,83 |

|

10–20 |

1,42 |

2,70 |

47 |

1,92 |

20,37 |

|

20–30 |

1,41 |

2,67 |

47 |

1,42 |

20,23 |

|

30–40 |

1,39 |

2,69 |

48 |

1,42 |

18,77 |

|

40–50 |

1,39 |

2,69 |

48 |

2,04 |

20,30 |

|

50–60 |

1,40 |

2,65 |

48 |

2,46 |

20,23 |

|

60–70 |

1,42 |

2,65 |

46 |

2,25 |

18,30 |

|

70–80 |

1,43 |

2,71 |

47 |

2,25 |

18,83 |

|

80–90 |

1,44 |

2,71 |

47 |

1,42 |

18,13 |

|

90–100 |

1,44 |

2,71 |

47 |

1,63 |

18,47 |

|

0–100 |

1,40 |

2,69 |

47,9 |

1,83 |

19,65 |

Как видно из данных Таблицы 1, основные показатели водно-физических свойств в метровом слое почвы менялись по 10-сантиметровым глубинам в интервалах: объемная масса почвы — 1,23–1,44 т/м3, плотность почвы — 2,6–2,7 т/м3, пористость — 46–54%, гигроскопичность 1,42–2,46%, а наименьшая влагоемкость почвы — 18,13–22,83%.

Средние показатели для метрового слоя почвы составили: объемная масса — 1,40 т/м3, плотность — 2,69 т/м3, пористость — 47,9%, гигроскопичность — 1,83%, наименьшая влагоемкость — 19,65%. Гранулометрический состав метрового слоя почвы опытного участка был определен в лабораторных условиях по почвенным образцам, отобранным в 10сантиметровых слоях [ 3 ] . Полученные результаты представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ ОПЫТНОГО УЧАСТКА

|

Глуби- |

Процентное содержание фракций в 100 г абсолютно |

Сумма |

||||||

|

на, см |

1–0,25 |

0,25– 0,05 |

сухой почвы 0,05– 0,01–0,005 0,01 |

0,005– 0,001 |

0,001 |

фракций < 0,01 |

Наименование почвы |

|

|

мм |

||||||||

|

0–10 |

0,80 |

25,90 |

29,30 |

18,00 |

16,00 |

10,00 |

44,00 |

среднесуглинистые |

|

10–20 |

2,80 |

15,20 |

38,00 |

20,00 |

14,00 |

10,00 |

44,00 |

среднесуглинистые |

|

20–30 |

0,90 |

31,10 |

32,00 |

18,00 |

8,00 |

10,00 |

36,00 |

среднесуглинистые |

|

30–40 |

0,40 |

37,60 |

22,00 |

18,00 |

16,00 |

6,00 |

40,00 |

среднесуглинистые |

|

40–50 |

3,50 |

38,50 |

32,00 |

12,00 |

8,00 |

6,00 |

26,00 |

легкие |

|

суглинистые |

||||||||

|

50–60 |

1,00 |

36,00 |

33,00 |

16,00 |

8,00 |

6,00 |

30,00 |

легкие |

|

суглинистые |

||||||||

|

60–70 |

1,60 |

40,40 |

24,00 |

12,00 |

12,00 |

10,00 |

34,00 |

среднесуглинистые |

|

70–80 |

3,90 |

40,10 |

22,00 |

12,00 |

12,00 |

10,00 |

34,00 |

среднесуглинистые |

|

80–90 |

4,80 |

29,20 |

28,00 |

20,00 |

12,00 |

6,00 |

38,00 |

среднесуглинистые |

|

90–100 |

5,30 |

28,70 |

20,00 |

12,00 |

20,00 |

14,00 |

46,00 |

тяжелые суглинки |

Как видно из Таблицы 2, 20–40 см почвенного покрова составили средние суглинки, 40–60 см — легкие суглинки, 60–80 см — средние суглинки, а последний 10 см слой — тяжелые суглинки. В целом метровый почвенный слой опытного участка состоит из чередующихся слоев средних, слабых и тяжелых суглинков.

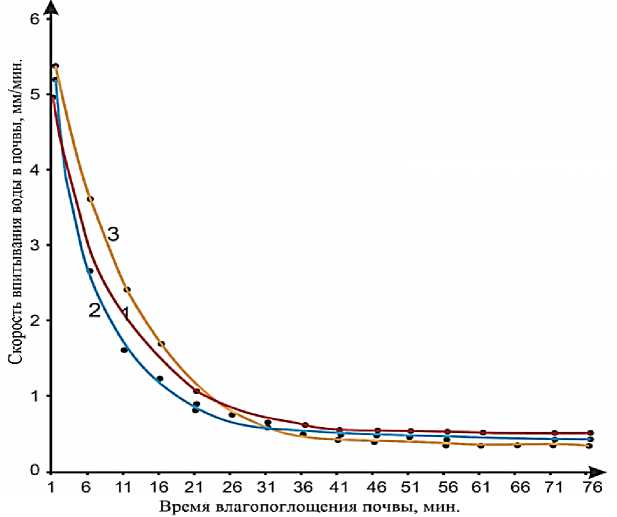

Для определения влагопоглощающей способности почвы опытного участка в полевых условиях на основании вышеуказанной методики была определена в трех повторностях скорость влагопоглощения почвы. На основании показателей, полученных в результате опыта были составлены кривые влагопоглощаемости почвы (Рисунок).

Было получено постоянное значение, установленное опытом: I вариант — 56, II вариант — 51, III вариант — 46 минут. Соответственно, после первой минуты после начала опытов скорость влагопоглощения почвы составила в I варианте — 4,9 мм/мин, во II варианте — 5,2 мм/мин, в III варианте — 55,5 мм/мин.

Рисунок. Кривые влагопоглощаемости почвы: I повторность; II повторность; III повторность

Вследствие этого установленное влагопоглощение почвы (фильтрация) составило соответственно 0,42 мм/мин., 0,40 мм/мин. и 0,38 мм/мин. На основании полученных результатов по расчетным формулам А. Н. Костякова была определена влагопоглощающая способность почвы [ 4 ] :

K 0 (1)

Кср. = ta где: Кср. — средняя скорость влагопоглощения почвы мм/мин, К0 — скорость влагопоглощения почвы в первую минуту опыта (мм/мин) вычисляется по формуле:

К 0 = K 1 (2)

-

1 — а

- где: К1 — скорость влагопоглощения в конце первой минуты опыта (мм/мин.)

вычисляется по нижеследующей формуле:

K i =K d - t a (3)

где, K d — установившееся скорость влагопоглощение почвы мм/мин; t a — принятый интервал времени в период инфильтрации при проведении опыта, мин.; t 2 — время завершения инфильтрации, мин; a — коэффициент кривизны кривой, характеризующей влагопоглощение почвы определяется нижеследующей формулой:

i gK , — I gK d (4)

a =

£ gt 2 - ?■ gt 1

Первичные результаты опытов по определению влагопоглощения почвы, полученные путем вычислений, представлены в Таблице 3. Как видно из Таблицы 3, средняя скорость влагопоглощения почвы в период инфильтрации в I варианте опыта составила 1,10 мм/мин, во II варианте — 1,13 мм/мин, а в III варианте — 1,29 мм/мин или, соответственно, 6,47 см/ч, 6,90 см/ч и 7,74 см/ч.

Результаты вычислений подтвердили, что почвы опытного участка относятся к группе почв со средней влагопоглощающей способностью.

Таблица 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ ПОЧВЫ

|

Результаты опытов |

Результаты вычислений |

|

Повторности ж ж ж 3 3 3 s s S |

α = К = K 0 t gK 1 - i gK d К = K1 = a ____р._ а____ K 1 K · t α мм/мин мм/мин * i gt 2 - i gt i 1 - a 2 |

|

I 1 56 4,9 II 1 51 5,2 |

0,42 0,61 4,9 12,56 1,10 6,47 0,40 0,65 5,2 14,94 1,13 6,90 |

|

III 1 46 6,5 |

0,38 0,71 6,5 22,0 1,29 7,74 |

Вывод

Почвенный покров опытного участка по гранулометрическому составу состоит из послойно чередующихся легких, средних и тяжелых суглинков, объемная масса метрового слоя почвы составляет 1,40 г/см3, плотность — 2,69 г/см3, пористость — 47,9%, наименьшая влагоемкость — 19,65%. Скорость влагопоглощения почвы варьирует в пределах 6,47–7,74 см/ч и поэтому почвенный покров опытного участка входит в группу почв со средним влагопоглощением.

Список литературы Результаты полевых исследований по капельному орошению томатов, проведенных на опытном участке Куба-Хачмазской зоны

- Астапов С. В. Мелиоративное почвоведение. М., 1958. С. 128-136.

- Марков Ю. А. Программа и методика исследований по орошению плодовых и ягодных культур. Мичуринск, 1958. С. 23-38.

- Качинский Н. А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методика его изучения. М., 1958. С. 158-169.

- Костяков А. Н. Основы мелиораций. М., 1960. С. 82-144.