Результаты предварительного технико-технологического анализа образцов ткани из некрополя Новотроицкое-1 (Верхнее Приобье)

Автор: Головченко Николай Николаевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся результаты предварительного технико-технологического анализа образцов ткани из могилы 9 раскопа 8 некрополя Новотроицкое-1, обнаруженных в ходе экспедиции А. П. Уманского в Тальменском районе Алтайского края в 1989 г. Описываемые фрагменты ткани представляют собой два образца текстиля: наплечной одежды полотняного плетения и диагональной окантовки (тесьмы) ворота из двойных некрученых нитей, скрепленных между собой швом через край. Анализ находки позволил детализировать некоторые особенности декора ворота погребальной одежды древнего населения Верхнего Приобья. В процессе анализа ткани автор приходит к выводу, что в качестве сырья при изготовлении данного текстиля использовалась шерсть. Также на основе широкой источниковой базы в работе рассматриваются вопросы, связанные с технологией производства ткани и погребальной одежды населения Северной Азии скифского времени. Отдельное внимание уделяется семантике шерстяной одежды и прическе (косички) в среде населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа.

Верхнее приобье, эпоха раннего железа, археологические ткани, технико-технологический анализ, текстиль, предметный комплекс костюма

Короткий адрес: https://sciup.org/147219404

IDR: 147219404 | УДК: 903.03

Текст научной статьи Результаты предварительного технико-технологического анализа образцов ткани из некрополя Новотроицкое-1 (Верхнее Приобье)

Реконструкция технологических приемов древних производств – одна из основных задач современной археологии Сибири, не является исключением в этом отношении изготовление, в том числе крой и декор, одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа. К сожалению, в погребальных комплексах Верхнеобского бассейна в силу климатических условий находки из органики, как правило, не сохраняются. Находки археологических тканей в захоронениях единичны и представлены остатками (20 экз.), следами на окислах металлических изделий (37 экз.) и оттисками на керамике (14 экз.) [Грязнов, 1956. С. 59; Троицкая, Бородовский, 1994. С. 60, 117; Могильни- ков, 1997. С. 117; Шульга, 2003. С. 24, 26; Уманский и др., 2005. С. 120; Шульга и др., 2009. С. 17–115]. Принадлежность четырех из 20 экземпляров тканей установить невозможно, шесть фрагментов из них надежно соотносятся с наплечной одеждой, три – с головными уборами, два – с поясной одеждой, пять – с воротом 1.

К числу таких находок принадлежит фрагмент ворота, обнаруженный на окисле бронзовой гривны под нижней челюстью ребенка, погребенного в могиле 9 раскопа 8 памятника Новотроицкое-1 в 1989 г. в ходе раскопок А. П. Уманского, публикации результатов технико-технологического анализа которого посвящена предлагаемая статья.

∗ Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

В рамках работы предполагается дать характеристику названным фрагментам тканей, рассмотреть их технологические особенности, привести аналогии, раскрыть некоторые вопросы, связанные с их семантикой.

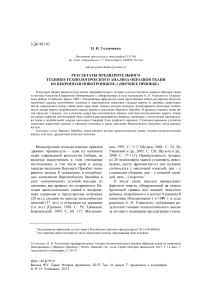

Описываемые нами материалы уже публиковались в научных изданиях [Шульга и др., 2009. С. 44], однако не подвергались глубокому технико-технологическому анализу. В настоящее время находка хранится в Историко-краеведческом музее Алтайского государственного педагогического университета под инвентарным номером 41 (рис. 1).

Интерес к данному объекту историкокультурного наследия обусловлен тем, что с его помощью мы можем попытаться определить текстуру ткани, плетение и способ оформления конкретного варианта ворота, наплечной одежды населения Верхнего Приобья скифского времени. Исследуемая находка представляет собой фрагмент ткани двух видов (полотняного и саржевого плетения), с пригоревшими к нему локонами светло-русого цвета и органикой. Методическую основу работы составляют разработки Т. Н. Глушковой [2003а; 2003б; 2006; 2010; Глушкова, Сутула, 2008].

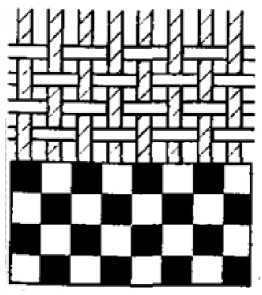

Обследованный нами смятый фрагмент ворота темно-коричневого цвета состоит из двух образцов текстиля: наплечной одежды полотняного плетения и диагональной окантовки ворота саржевого плетения двойными некручеными нитями (на поверхности плетения образующего узор «елочку»). Между собой элементы скреплены швом через край [Бородовский, 1984]. Органолептическое и микроскопическое обследование материала позволили автору выявить в его текстуре включения волокон, предположительно шерстяных. На этом основании мы считаем, что сырьевую основу ткани составляет шерсть. Это соотносится с нашими представлениями о развитии ткачества на территории юга Западной Сибири в раннем железном веке [Бородовский, 1989. С. 59; 1995. С. 10; 2013; Глушкова, 2002. С. 67; 2010. С. 286].

Ткань полотняного плетения обычной структуры имеет неоднородную фактуру (возможно, вследствие плохой сохранности). Нити предполагаемых «основы» и «утка» 2 имеют одинаковое направление крутки (S-кручение), толщина нитей почти не раз- личается. Общее слабое натяжение нитей в полотне ткани, должно быть, свидетельствует о том, что она была изготовлена на простом приспособлении без жесткого закрепления нитей, возможно, на вертикальном ткацком станке, хотя из-за отсутствия кромок с уверенностью говорить об этом нельзя. Изучаемый объект – небольшой по размерам, возможно, поэтому явных ошибок в плетении не имеет. Аналогии с такими полотняными тканями выявлены на ряде археологических памятников юга Западной Сибири и Северной Азии [Глушкова, 2002. С. 10–59; Полосьмак, Баркова, 2005. С. 180– 187].

Саржевое плетение тесьмы имеет более однородную фактуру. Натяжение нитей в полотне сильнее, чем у предыдущего образца, нити двойные. Окантовка делала край ворота слегка утолщенным, вероятно, придавая ему дополнительную прочность. Похожая тесьма выявлена в курганах Верх-Кальджин-2 (образец 8А) [Полосьмак, Баркова, 2005. С. 186. Рис. 1.4] и Аржан-2. Как отмечает Т. Н. Глушкова, она могла изготовляться вручную, путем переплетения нитей по диагонали [Глушкова, Нурлубаева, 2007. С. 102]. Обращает на себя внимание сочетание в ансамбле костюма погребенного ребенка гривны и окантовки ворота наплечной одежды, как своеобразных маркеров ярусов костюма: среднего и верхнего (головное убранство).

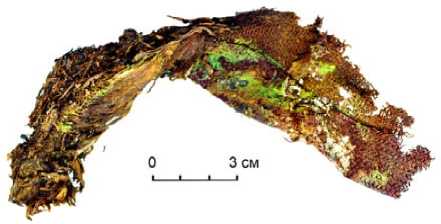

Предметного комплекса головного убора в погребении не обнаружено. Однако под черепом ребенка выявлен еще один фрагмент ткани (инвентарный номер 42). Он представляет собой ткань полотняного плетения, без кромок, с пригоревшими к ней элементами органики, возможно, растений (рис. 2). Изначальная принадлежность этой ткани нам доподлинно не известна. Мы можем предполагать, что она некогда являлась

Рис. 1 . Фрагмент ворота наплечной одежды из могилы 9 раскопа 8 могильника Новотроицкое-1 (фото автора)

Рис. 2. Фрагмент ткани и органики, обнаруженный под черепом ребенка, похороненного в могиле 9 раскопа 8 могильника Новотроицкое-1 (фото автора)

фрагментом капюшона или тканью подушки, подложенной умершему ребенку под голову.

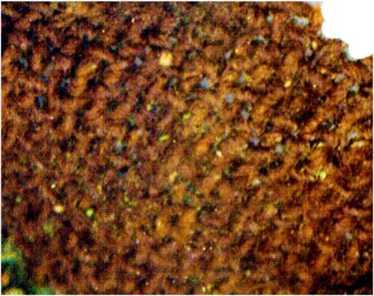

Аналогичные нашим материалам ткани были обнаружены в погребальных памятниках Западной Сибири, Горного Алтая и пустыни Такла-Макан [Глушкова, 2002; По-лосьмак, Баркова, 2005; Binghua, Mair, 2001] (рис. 3–4). В то же время использование шерсти как сырьевой основы одежды, имело прямое отношение к верованиям различных народов мира, в том числе индоиранских. К примеру, в Ригведе нередки сравнения хорошего жертвенного приношения, выполненного сообразно обрядовым традициям, с качественно выделанной шерстью [Ригве-да, 1999. С. 11]. Обращаясь к Апри (персонифицированное название литургических гимнов, приглашающих богов к жертвоприношению), гимнопевец просит жертву: «Мягкая, как шерсть, расстелись» [Там же].

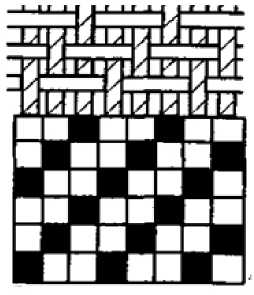

Рис. 3. Фото фрагментов тканей, выявленных в могиле 9 раскопа 8 могильника Новотроицкое-1 (фото автора; без масштаба): 1 – полотняное плетение; 2 – саржевое плетение

Рис. 4. Схемы плетения тканей, выявленных в могиле 9 раскопа 8 могильника Новотроицкое-1 (без масштаба): 1 – полотняное плетение; 2 – саржевое плетение тесьмы

Аллегорически ткачество сравнивается с движением Солнца по небосклону, а шерсть (ткань) – с солнечным светом: «Такова божественная природа Сурьи, таково величие: посреди работы он собирает натянутую ткань» [Ригведа, 1989. С. 140]. Деятельность Сурьи (ежедневный восход и заход Солнца) один из авторов гимнов сравнивал с их ежедневным пением: «Соткан мой труд, и снова ткется все он же» [Там же. С. 132]. Примечательно, что Сурья – солнечное божество, ткач, имел своим аватаром барана, образ которого часто фигурирует на головных уборах кочевников. Также из бараньей шерсти изготовливалась одежда, таким образом, ношение одежды и процесс ее изготовления становились сакрализованным действом, своего рода обрядами с сопутствующими им ритуалами, вероятно, связанными с приобщением погребаемого носителя к фарну божества [Бородовский, 2004; Головченко, 2015].

Пучок волос, обнаруженный вместе с фрагментом ткани, представляет собой элемент прически-косички (рис. 5). Как и в остальных случаях обнаружения волос в захоронениях эпохи раннего железа Верхнего Приобья, они имеют русый цвет [Грязнов, 1956. С. 59; Уманский и др., 2005. С. 120]. Традиция оформления прически в виде косичек в скифское время имела широкое распространение. Здесь уместно указать на изображения причесок на «скифских» стелах Горного Алтая, Северного Кавказа и Причерноморья [Кубарев, 1979. С. 25; Ольховский, Евдокимов, 1994. С. 30–40], бляшках Сибирской коллекции Петра I [Артамонов, 1973. Рис. 192], стенах Айдашенской пещеры [Молодин и др., 1980], а также вспомнить кулайские накосники [Бородов-ский, 1987], прически мумий Укока и Такла-Макана [Полосьмак, Баркова, 2005; Binghua, Mair, 2001], упоминания в религиозных гимнах [Ригведа, 1989. С. 216].

Таким образом, технико-технологический анализ рассмотренного фрагмента ткани позволил установить, что населением Верхнего Приобья эпохи раннего железа при крое одежды использовались ткани полотняного и саржевого плетения, между собой фрагменты сшивались швом через край. Проведенная экспертиза выявила ранее неизвестный способ декора ворота наплечной одежды тесьмой, вероятно имеющей определенный семантический подтекст. Приме-

Рис. 5. Фрагмент прически (косички) из могилы 9 раскопа 8 могильника Новотроицкое-1 (фото автора)

чательна семантическая сочетаемость между сырьевой основой и уровнями одежды, расширяющая наши представления о традициях кроя одежды населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа. Полученные в ходе анализа данные позволяют более детально рассматривать вопросы, связанные с изучением археологического текстиля в рамках предметного комплекса одежды древнего населения Северной Азии.

Список литературы Результаты предварительного технико-технологического анализа образцов ткани из некрополя Новотроицкое-1 (Верхнее Приобье)

- Артамонов М. И. Сокровища саков. М.: Искусство, 1973. 269 с.

- Бородовский А. П. Об имитации швов кожаной посуды на керамике по материалам курганной группы Быстровка-1//СА. 1984. № 2. С. 231-234.

- Бородовский А. П. Интерпретация и некоторые вопросы ритуального значения волос в раннем железном веке (по материалам Новосибирского Приобья)//Скифо-сибирский мир: искусство и идеология. Новосибирск: Наука, 1987. С. 117-121.

- Бородовский А. П. К вопросу об использовании костяных орудий из ветвей нижних челюстей с зубами крупного рогатого скота (по материалам эпохи бронзы и раннего железного века из Новосибирского Приобья)//Археологические исследования в Сибири. Барнаул, 1989. С. 59-60.

- Бородовский А. П. Предметы примитивного прядения как индикатор этнотерриториальных границ Горного Алтая в эпоху раннего железа//Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и культур. Новосибирск, 1995. Т. 2. С. 9-12.

- Бородовский А. П. Фарн скифского времени в Сибири и особенности изображения рога//Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 4 (20). С. 135-140.

- Бородовский А. П. Проблемы реконструкции специализации производств по обработке органических материалов на юге Западной Сибири в эпоху палеометалла//Вестн. Том. гос. университета. История. 2013. № 3 (23). С. 24-27.

- Глушкова Т. Н. Археологические ткани Западной Сибири. Сургут, 2002. 206 с.

- Глушкова Т. Н. Информативные возможности археологического текстиля Западной Сибири//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2003а. Ч. 1. С. 320-323.

- Глушкова Т. Н. Схема технологического описания археологического текстиля//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2003б. Ч. 2. С. 203-206.

- Глушкова Т. Н. Текстильные центры и традиции (на примере технологического изучения коллекций археологического текстиля раннего железного века из Южной Сибири)//Производственные центры: источники, «дороги», ареал распространения. Материалы тематической научной конференции. СПб., 2006. С. 185-189.

- Глушкова Т. Н., Нурлубаева С. М. Реконструкция изготовления текстильных изделий археологического памятника Аржан-2//Археология, этнология, палеоэкология Северной Евразии и сопредельных территорий. Новосибирск, 2007. С. 101-102.

- Глушкова Т. Н., Сутула А. В. Методология и методика источниковедческого исследования археологических текстильных материалов//Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. Томск: Аграф-Пресс, 2008. С. 31-34.

- Глушкова Т. Н. Возможности историко-культурных реконструкций по результатам изучения древнего текстиля как исторического источника//Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. тр. Казань, 2010. Ч. 1. С. 285-288.

- Головченко Н. Н. Поиск параллелей предметному комплексу одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа в гимнах Ригведы//Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2015. № 1 (33). С. 111-116.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая речка//Материалы и исследования по археологии СССР М.; Л., 1956. № 48. 163 с.

- Кубарев В. Д. Древние изваяния Алтая (оленные камни). Новосибирск: Наука, 1979. 99 с.

- Могильников В. А. Население Верхнего Приобья в середине -второй половине I тысячелетия до н. э. М.: Наука, 1997. 195 с.

- Молодин В. И., Бобров В. В., Равнушкин В. Н. Айдашинская пещера. Новосибирск: Наука, 1980. 208 с.

- Ольховский В. С., Евдокимов Г. Л. Скифские изваяния VII-III вв. до н. э. М.: МЕТЕО, 1994. 184 с.

- Полосьмак Н. В., Баркова Л. Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV-III вв. дон. э.). Новосибирск: Инфолио, 2005. 232 с.

- Ригведа. Мандалы V-VIII. М.: Наука, 1989. 754 с.

- Ригведа. Мандалы I-IV. М.: Наука, 1999. 767 с.

- Троицкая Т. Н., Бородовский А. П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Новосибирск: Наука, 1994. 184 с.

- Уманский А. П., Шамшин А. Б., Шульга П. И. Могильник скифского времени Рогозиха-1 на левобережье Оби. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 204 с.

- Шульга П. И. Могильник скифского времени Локоть-4а. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. 204 с.

- Шульга П. И., Уманский А. П., Могильников В. А. Новотроицкий некрополь. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. 329 с.

- Binghua Wang, Mair Victor H. Xinjiang Gushi: Gudai Xinjiang Juminji Qi Wenhua. Xinjiang, 2001. 245 p. (на кит. яз.)